互动健康教育模式联合术后康复训练在 小儿发育性髋关节脱位治疗中的作用

2021-06-08刘婷

刘婷

山东大学齐鲁医院小儿外科,济南 250000

发育性髋关节脱位又被称为先天性髋关节脱位,为临床常见的小儿先天性骨科疾病,病变可累及到患儿多个关节和组织,常见的有关节囊、髋臼、股骨头以及周围的韧带和肌肉等〔1〕。长时间的脱位状态可能导致患儿出现不同程度的肌肉松弛情况,对患儿生活质量及日常生活能力造成严重影响,为患儿和家长增加心理负担〔2〕。通过手术治疗的方式可快速纠正患儿髋关节屈曲和外旋以及肢体短缩状态,但由于手术创伤和术后的石膏固定以及关节制动等多方面因素,患儿可能出现髋关节功能损伤和关节僵硬等〔3〕。因此需配合有效的康复训练,有效改善患儿预后,促进其髋关节的良好恢复。然而小儿心理与生理尚未成熟,治疗与护理期间依从性较差,甚至不能有效配合术后康复训练的进行,本研究在术后康复训练的基础上联合应用互动健康教育模式进行干预,取得了良好的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取山东大学齐鲁医院2017年2月至2018年5月180例小儿发育性髋关节脱位患儿,按照随机数表法分为观察组与对照组,每组90例。纳入标准:①经过X线等影像学检查确诊为发育性髋关节脱位,符合手术适应证,②于该院进行髋关节切开复位+髋人字石膏固定术治疗,③年龄1~12岁,④脱位程度Tonnis Ⅲ~Ⅳ级,⑤经医院伦理委员会批准,患儿家长知情同意。排除标准:①合并严重的心脑血管疾病或肝肾障碍性疾病,②合并认知功能障碍,③合并其他原因导致的肢体残障,④患儿股骨头存在无明显的塌陷,或髓臼指数≤31,⑤临床资料不全。对照组患儿中男5例,女85例;年龄1~10岁,平均(5.02±0.71)岁;左侧髋关节脱位37例,右侧髋关节脱位34例,双侧髋关节脱位19例;术前Ⅰ度脱位2个髋关节,Ⅱ度脱位15个髋关节,Ⅲ度脱位92个髋关节。观察组患儿中男6例,女84例;年龄1~9岁,平均(4.93±0.62)岁;左侧髋关节脱位34例,右侧髋关节脱位38例,双侧髋关节脱位18例;术前Ⅰ度脱位2个髋关节,Ⅱ度脱位16个髋关节,Ⅲ度脱位90个髋关节。两组患儿一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 护理方法

1.2.1对照组 患儿在常规护理干预的基础上给予术后康复训练,康复训练方法如下。

1.2.1.1年龄<3岁患儿 于术后第1天开始指导患儿进行双下肢静力收缩,30下/次,3次/d,直至患儿拆除石膏外固定。石膏拆除后让患儿在床上进行爬行、坐立和玩耍,指导家长帮助患儿轻柔地进行屈伸和髋关节旋转活动。

1.2.1.2年龄3~5岁患儿 进行石膏外固定3 w,石膏进行固定期间康复训练同<3岁患儿一样,3 w后进行双下肢的皮牵引术,帮助患儿进行股四头肌的收缩训练,50下/次,3次/d;帮助患儿进行仰卧位弯腰和坐起,通过双手触摸足尖,20 min/次,3次/d。注意双下肢皮牵引的位置在锻炼过程中从外展位逐渐向内收到正常的中立位。于术后2个月去皮牵引继续在床上进行髋关节屈伸和各个方向的活动练习,叮嘱患儿家长3个月之内不能够进行负重,若3个月后患儿无股骨头缺血性坏死的现象,且股骨和髂骨的截骨处均愈合良好,则可下地练习行走。

1.2.1.3年龄>5岁患儿 于术后的第2天进行患肢的股骨踝上骨牵引以及患足的背伸和跖屈活动,术后2 w切开拆线后进行健侧的肢体皮牵引或双下肢皮牵引,患儿髋部佩戴弹性的骨盆兜,进行髋关节的主动功能训练,在病床的床尾正中位置系上绷带,患儿手拉绷带,保持上身伸直,开始仰卧起坐练习,训练前通过轻柔的手法进行1次髋关节被动屈伸活动。患儿出院后应继续佩戴骨盆兜,并鼓励其在维持牵引状态下主动进行起坐活动。术后3个月经X线片检查显示股骨头复位良好,同时截骨处愈合较良好后可在家长的帮助下逐渐开始站立、行走和下蹲等功能性的训练,动作应保持平稳缓慢,并尽可能达到最大程度,逐渐扩大活动范围,注意在进行下蹲练习时应保持双足内旋位。

1.2.2观察组 在对照组患儿的基础上给予互动健康教育模式干预,成立互动健康教育团队,团队成员包括主管护师和儿童心理咨询师各1名以及相关责任护士7名组成,主管护师为组长,负责整体的统筹和安排,儿童心理咨询师负责患儿的心理评估和指导,相关责任护士负责患儿资料的收集以及具体护理措施的实施。

1.2.2.1综合评估 患儿入院后,护理人员对患儿病情进行综合的评估,包括患儿骨折情况、心理状况等,为患儿制定针对性的护理干预方案,同时了解患儿的家庭背景、个性与兴趣爱好,以便于互动健康教育的开展。

1.2.2.2入院宣传 护理人员通过通俗易懂的语言向患儿家长介绍一些入院的基本情况,包括入院须知、院内环境、主管医生信息以及治疗方案等,通过讲故事、看动画片等方式与患儿建立良好的相互信任的关系,采用患儿能够接受的方式进行交流,并配合使用一些肢体语言来帮助患儿逐渐适应陌生的环境,消除其恐惧与不安等心理情绪。

1.2.2.3疾病宣传 依照入院前的评估资料,并根据患儿的年龄和识字情况以及性格特点,并结合家长的文化水平等情况,采取面对面交流、宣传小手册发放、图画阅读或多媒体的方式向患儿及家长介绍疾病相关知识和目前临床治疗方法,详细说明治疗期间的饮食禁忌和进行康复训练的重要性,告知患儿家长进行功能锻炼的预期效果,寻求家长的配合,鼓励家长积极配合患儿的功能锻炼。

1.2.2.4康复训练指导 护理人员在康复训练进行前,通过形象生动的方式向患儿及家长进行演示,使其能够良好掌握训练的方式与方法,同时还可邀请锻炼有一定的成效且动作标准的患儿作为榜样进行现场演示,激励患儿。

1.2.2.5互动交流 护理人员积极主动与患儿和家长进行交流,耐心倾听患儿及家长的主观感受,对于其存在的疑问及时给予正向的解答与激励。与此同时护理人员应每日对患儿家长掌握的健康教育以及执行情况进行评估,量化健康教育形式,并依照每日的评估结果,对相关健康教育的内容进行调整及补充,最大可能性地满足患儿和家长的需求,使患儿能够得到最佳的功能锻炼。

1.3 观察指标

1.3.1下肢运动功能 通过Fugl-Meyer运动量表(FMA)〔4〕评定患儿运动能力,量表共有50项内容,按照要求让患儿完成相应的动作,并依照其完成情况进行评定,每一项内容最高得分为2分,最低得分为1分,分数越高则代表其运动能力越强。

1.3.2康复训练时心理反应情况 依照患儿进行康复训练时的心理状态,将患儿接受康复训练的程度评定为4个等级,包括主动型、紧张型、畏惧型和强迫型,评价患儿康复训练配合情况。

1.3.3术后并发症 比较两组患儿术后并发症发生情况。

1.3.4护理满意度 采用该院自制的护理满意度评价调查问卷,评价患儿家属对护理人员的满意度,评分项目包括病房环境、服务态度、服务及时性、管理规范性、综合素质,每个维度得分范围为0~20分,满分为100分。本研究对应的180例患儿,每位患儿向其看护家长发放一份调查问卷,评价护理满意度。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0统计学软件进行分析,计数资料通过例数或者百分比表示,采用χ2检验,非正态分布通过非参数秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿下肢运动功能比较

两组患儿护理干预前下肢运动功能FMA评分比较差异无统计学意义(P>0.05);两组患儿护理干预后FMA评分均较干预前升高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患儿下肢运动功能比较(分,

2.2 两组患儿康复训练时心理反应状况比较

观察组患儿康复训练时心理接受程度优于对照组(均P<0.05)。见表2。

表2 两组患儿康复训练时心理反应状况比较〔n(%)〕

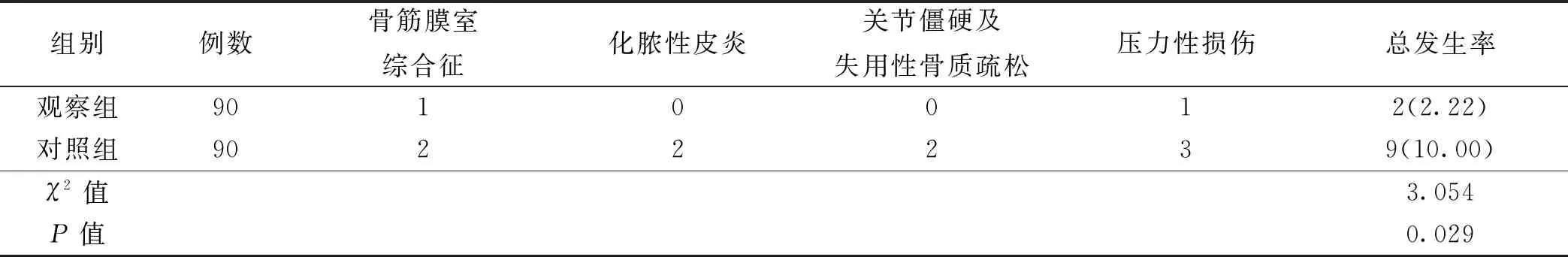

2.3 两组患儿术后并发症发生比较

观察组患儿术后并发症发生率低于对照组(均P<0.05)。见表3。

表3 两组患儿术后并发症发生比较(n),〔n(%)〕

2.4 两组患儿家长护理满意度评价比较

观察组患儿家长对病房环境、服务态度、服务及时性、管理规范性、综合素质护理满意度评分均高于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表4。

表4 两组患儿家长护理满意度评价比较(分,

3 讨论

发育性髋关节脱位为导致小儿残疾的常见原因之一,多于出生时即已经存在,并伴随着疾病的发展,逐渐累及患儿髋臼、韧带、关节囊以及附近的肌肉,导致关节出现不同程度的松弛和半脱位甚至脱位情况,病情严重〔5-6〕。目前关于发育性髋关节脱位的病因多认为是母体激素、机械性拉伸与先天性髓臼发育不良导致〔7〕。

小儿发育性髋关节脱位一旦确诊,通过手术治疗可达到较好的临床效果,采用手术治疗获得一定效果的同时,也对术后护理有了更高的要求〔8〕。小儿发育性髋关节脱位手术治疗创伤较大且手术范围较广,患儿肢体若长时间固定不动可导致关节囊和关节周围结缔组织胶原纤维之间的疏松结合转向致密结合,致使关节囊以及其他的结缔组织开始收缩变硬、变厚,进而关节可能发生较严重的运动功能障碍,这种变化在早期是可逆的,通过关节活动训练可有效训练患儿恢复关节功能〔9-10〕。术后康复训练帮助患儿患肢得到有效的制动,促进患儿髋关节功能的恢复,改善手术治疗效果。然而由于小儿心智尚未成熟,在康复训练配合方面存在一定的缺陷,提高患儿依从性对于提高康复训练的效果具有重要价值〔11〕。互动健康教育模式通过家庭和临床互动的形式,以科学、有效的护理干预康复训练过程,加强与患儿及家长的沟通,鼓励患儿积极配合康复训练,分散其注意力,寻求家长的配合,加强与患儿的交流,消除其反抗情绪,提高依从性〔12-13〕。

本研究提示,互动健康教育模式联合术后康复训练改善患儿临床症状与体征,与田国华等〔14〕研究结果一致。张体娜等〔15〕发现,互动健康教育模式有利于提高患儿的配合程度,与患儿建立相互信赖的关系。本研究说明,互动健康教育模式有利于提高患儿积极性。互动健康教育模式建立了一种在平等关系基础上的双向和互动模式,向患儿及家长提供必要的疾病健康知识、情感支持,并鼓励患儿及家长参与临床护理工作,实现平等的双向交流互动,在改善患儿及家长临床积极性的同时,有效提高了患儿家长的护理满意度,有利于建立良好的护患关系。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突