新兴技术发展中的伦理风险研究综述及展望

2021-06-08□

□

[电子科技大学 成都 611731]

引言

新兴技术(Emerging Technology,又被译为新兴科技)是基于信息技术、生物技术等科学基础上的创新和应用,如目前的大数据、人工智能、基因工程等。它具有创造一个新行业和改变原有行业的潜力,发展速度极快,同时也存在着高度不确定性[1~2]。而不确定性本身既是机遇所在,也是风险的根源,这正体现了技术创新的“双重性”,即在催生正向经济效应的同时会给社会、环境、伦理等方面带来一系列风险[3]。其中伦理风险往往比较隐性,容易被忽视,但随着新兴技术的发展,人们已逐步意识到一旦缺失对它的合理管控,这种风险带来的负向影响将极其深远,甚至不可逆转。

早在2012年Facebook的隐私丑闻就在全球引发了人们对个人隐私、信息安全、数据霸权等伦理风险的讨论。而2018年3月18日,Cambridge Analytica公司被爆出对Facebook提供的数据使用是“不道德的实验”,进一步说明像Facebook这样的知名公司,其数字技术创新过程中的伦理风险一直没有被有效管控,而这类现象在国内似乎被默认为常态,用户精准画像、数据挖掘等正在被极力倡导,显然在伦理观念上尚存在巨大缺失[4~5]。更为轰动的是2018年11月26日,南方科技大学贺建奎副教授宣称世界首例一对免疫艾滋病基因编辑婴儿诞生,不仅暴露出中国科学伦理缺失和监管短板问题,更引发了人们对该事件背后的健康安全、社会公平及对人类的尊重等重大伦理风险的讨论[6]。同样对于人工智能技术(AI),其发展中存在的安全性、算法歧视、人工主体权利等伦理风险逐渐引发人们的思考[7]。综观现实,新兴技术发展中的伦理风险已大量存在,并从单个技术领域的忧患演变为一个带有普遍性的管理问题,引起学术界的高度重视。梅亮等提出了重视技术创新的潜在危机与负外部性等问题的研究,及“负责任创新”新的视角[8];2017年《Journal of Business Ethics》的主编也专门发文呼吁要特别重视技术创新中的伦理问题研究[9];我国在2017年也由自然辩证法研究会主办了“新兴技术发展与伦理”的学术研讨会;Lei Ruipeng等在Nature发表“在中国重建伦理治理”一文,论述了重建当前中国科技治理和监管体系的迫切性和必要性[10]。但这些仅是一种倡导和开始,如何从更系统、广泛和科学层面对新兴技术发展中的伦理风险进行客观剖析及管控研究已经势在必行且意义重大。

一、新兴技术及其负外部性的相关研究

(一)新兴技术及其发展演化的研究

1. 新兴技术的内涵与特征

自2000年沃顿商学院《Wharton on Managing Emerging Technologies》一书出版以来,新兴技术管理作为新的研究领域受到了国内外学界的普遍关注。新兴技术指建立在科学基础上的创新,它们有可能创造一个新行业或改变某个已经存在的行业,具有高度不确定性[1]。赵振元等将新兴技术定义“技术知识在扩展;在现有市场中的应用在经历着革新;新市场正在发展或形成的技术”[11]。新兴技术不仅重视技术本身在时间和内容上的“新”,更重视新兴技术的“兴”——兴起、涌现、发展、变革,新兴技术将“新”与“兴”结合在一起,不仅强调技术上的非连续性,还应重视技术的扩散和应用过程[12]。

Day等在新兴技术的定义中明确指出了新兴技术具有对新行业和原有行业产生重大影响以及高度不确定性的特征[1];Rotolo等也指出新兴技术蕴含了根本性创新、快速发展、一致性、影响重大、不确定性和模糊性五个重要属性[2]。在国内,新兴技术特征得到了进一步的深入和拓展,主要有:(1)市场、技术及管理等方面均具有高度不确定性[13];(2)创新“不连续性”给行业带来“创造性毁灭”和“赢者通吃”的特征[14~15];(3)商业化潜力是评价新兴技术未来发展的重要指标[16]。从国内外学者对新兴技术特征的阐述中我们可以发现,新兴技术高度的不确定性特征成为共识,而不确定性本身既是机遇所在,也是各种风险的根源。

2. 新兴技术发展及其演化的主要研究

新兴技术是技术创新的一个重要组成部分,其发展与技术创新高度相关。Henderson 和Clark基于技术要素和要素之间的关系角度将技术创新分成四类:渐进性创新、模块性创新、结构性创新和根本性创新[17];高建等认为除渐进性创新以外的三种创新都是不连续创新,提出新兴技术发展的本质是不连续创新,它是一种同时满足技术不连续和市场不连续两个方面特性的技术创新[18];也有学者提出新兴技术可能产生于突破性创新,出现全新的技术发展路径,也可能产生于渐进性创新发生的技术融合,即两个不相干的技术在同一个领域里合并成新的系统;还可能是来自于应用领域的改变[14]。宋艳等将新兴技术看作是一种不连续创新的结果,强调技术性能进步与应用领域扩散的二维空间的发展演变过程[15]。

在技术演化这个研究领域内,技术S曲线是最基本的研究工具,但技术S曲线的形态其实是由技术轨道内生决定的,技术轨道的思想萌芽最先是由Nelson & Winter提出,后经Dosi发展而成,技术演化相关理论获得了学者们大量研究[19~20]。针对新兴技术演化问题,Pujol研究了新兴技术如何适应市场竞争水平的提高[21];Chang运用企业调查数据实证检验了企业自身能力和环境因素是影响企业发展新兴的电子商务技术的重要因素[22];Karasev等对新兴技术纳米产品和服务的市场前景、研发潜力、制造能力、国际地位和竞争优势等内容,进行了全面的德尔菲调查[23]。在国内,王敏等研究了企业能力、市场需求和配套环境三个要素与新兴技术之间的多层次共生演化机理[24];吴菲菲等提出沿着专利权人数量及所属产业领域的变化轨迹去发现新兴技术应用领域变化的思路[25];黄鲁成等从知识、需求、技术链价值分布和技术轨道等视角,深入探析新兴技术与新兴产业的协同演化规律[26]。综上可见,在新兴技术演化发展演化过程中,众多学者更多地关注新兴技术给社会、经济及企业带来的正向效应,其负向影响的研究相对匮乏。

(二)新兴技术的负外部性相关研究

在传统技术创新范式中,往往更多地追求和强调技术的先进性给社会带来的正向影响,实则技术创新具有“双重性”[3],即技术创新在产生正向经济效应的同时也会引发道德伦理、环境保护、社会民生等方面的危机:核物理及能源应用的全球与区域安全隐患、转基因生物与基因工程的社会伦理性危机、技术进步的环境负外部性、金融及其衍生产品的制度风险与欺诈行为、流感病毒研究的安全性以及信息与通信技术的隐私泄露等[27~32],这些问题进一步引发了学者们对技术创新负外部性的思考。

“负责任创新”(Responsible Innovation)是继“可持续发展”之后欧美国家提出的新的发展理念,这一提法从2003年开始出现于学术与政策文本中,德国学者Tomas Hellstrom首次明确提出“负责任创新”这个概念,其主要内容是将企业的社会责任同技术创新实践密切结合,从伦理角度有效评估和影响技术创新的各个环节,以保证技术创新成果的可持续性和社会可接受性[33]。2011年11月欧盟“地平线2020框架计划”再一次提出负责任创新。Owen等认为与其把责任式创新看成是一个新颖的治理范式,不如把它看作一个载体,在此载体中“对风险的治理”转变为“对创新本身的治理”[34]。Gianni等认为责任具有多义性,一般被认为与技术创新潜在结果的道德伦理相关联。创新活动本身所产生的社会道德伦理与社会期望满足方面冲突等问题亟待研究[8,35]。

二、新兴技术创新中的伦理风险相关研究

(一)伦理风险

“伦理”(Ethics)一词源于希腊文“ethos”,“伦理”一词常常与“道德”(Morality)同义,用来指人们好的品格和好的行为,是调整人与人之间、人与社会之间的行为规范的总和,它以善与恶、正义与非正义、公正与偏私等标准来评判人们的行为,进而调节人们之间的关系[36~37]。Haynes在其著作中将风险定义为“损害或损失发生的可能性”[38]。伦理风险是指在人与人、人与社会、人与自然、人与自身的伦理关系方面由于正面或负面影响可能产生不确定事件或条件,尤指其产生的不确定的伦理负效应,诸如伦理关系失调、社会失序、机制失控、人们行为失范、心理失衡等[39]。Hansson研究指出伦理在风险管理中扮演着核心角色,它关注人与人之间的关系,并提出了一个伦理风险分析三步走的方法,即风险暴露、识别伦理风险、伦理审议[40]。冯庆旭认为伦理风险主要表现为主体对风险的不负责任,防范和应对伦理风险,必须与政治家的实践活动结合起来,将责任伦理的精神要义与脚踏实地的政治实践结合起来[41]。

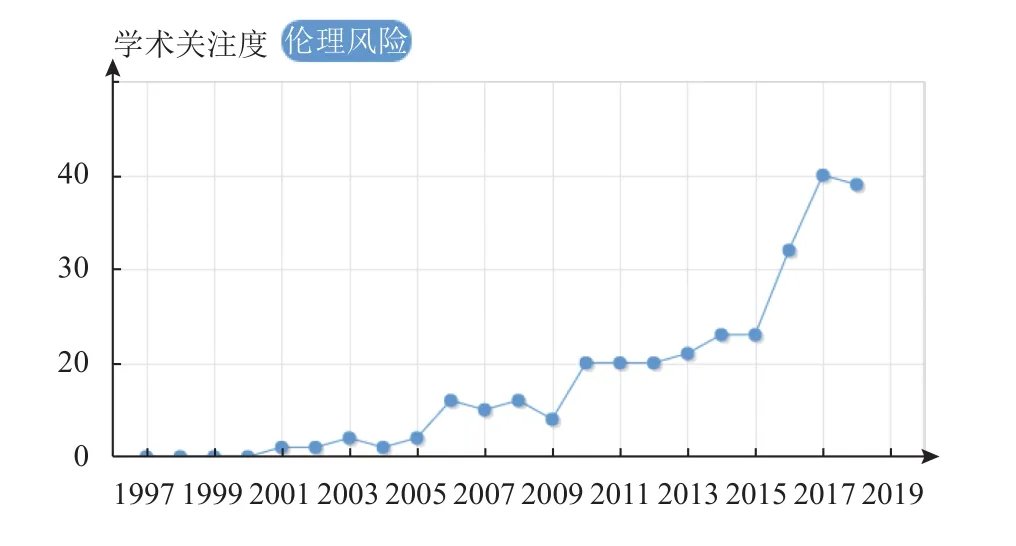

本文运用中国知网的“学术趋势”功能检索发现,我国学者自2005年起对“伦理风险”的关注度总体呈上升趋势,尤其从2015年开始急剧增加(如图1所示),显示出学者们对技术创新过程中的伦理风险问题日趋重视。

图1 伦理风险的学术关注度趋势变化

(二)新兴技术创新中的伦理风险的相关研究

1979年Hans Jonas的《责任原则——试论技术文明时代的伦理》引发了世界范围内对技术伦理问题的讨论[42];Carroll在研究企业社会责任(Corporate Social Responsibility)时提出其不仅应该包含经济、法律等方面的责任,还应该包含伦理责任[43];Brusoni 和 Vaccaro认为在创新中特定价值观的负载会给企业带来正向或负向结果,而重视技术伦理有利于企业建立独特的竞争优势[9];Haney在研究创新与环境关系时提出了两种伦理机制,一是扩大的社会责任观,指用前瞻性的眼光,网络化和全球性的逻辑去看待和解决问题;二是道德合法性,指企业在面对伦理问题时要开展广泛的公共讨论,充分考虑利益相关者的利益和采取亲社会逻辑[44]。夏冰认为技术创新管理的伦理风险来源于五种风险影响因子,其中创新技术越新颖,技术创新的经济比较收益越高,可能出现的伦理风险越大;而公共管制力度越强,恶意开发成本越高,创新主体的自律约束越强,则发生伦理风险的可能就越小[45]。

国内外学者们针对新兴技术伦理风险的主要研究方向有:(1)新兴技术形成与发展中伦理风险存在的客观性及其重要性,如宋艳和银路基于动态评估过程的视角,从技术环境、技术自身以及企业组织三个方向建立了新兴技术风险评估的三维模型,明确指出了伦理风险是新兴技术风险的重要组成因素[46];李玲和樊春良指出新兴科技在给人类带来巨大福祉的同时,会引发一系列伦理问题,产生广泛的负向效应[47];Gregorio研究指出伦理道德是极其重要的商业指导原则[48];Lei Ruipeng等分析了中国科技创新、研究和应用领域存在的典型伦理治理问题,论述了重建当前中国科技治理和监管体系的迫切性和必要性,并提出了6个步骤的政策建议来减少新兴技术不道德性和非法性发生的几率,即加强监管、建立全国性的登记注册机构、明确监督机构、畅通相关研究信息渠道、加强生命伦理学的教育和培训以及严防对残障人士的歧视[10]。(2)嵌入到具体新兴技术的伦理风险的研究,如樊春良等以纳米技术为例从11个方面构建了科学技术发展的伦理环境并进行了分析和评估[49];Davis和Patterson在其研究中提出,大数据是一种新兴技术,给我们带来巨大机遇的同时,也会带来伦理挑战,因此我们必须在创新与伦理风险之间找到平衡,并对大数据技术进行必要的伦理约束[50];Eden等提出信息、通信技术发展中要注意隐私泄露的风险,要负责任地进行研究与创新,充分考虑社会伦理道德的可接受程度[32];夏冰指出基因工程与干细胞技术是目前最容易发生技术创新伦理风险的新兴领域[45];丁大尉等研究指出人类胚胎干细胞技术带来了无法回避的伦理风险[51]。

三、风险管理方法与工具的相关研究

(一)风险管理流程划分

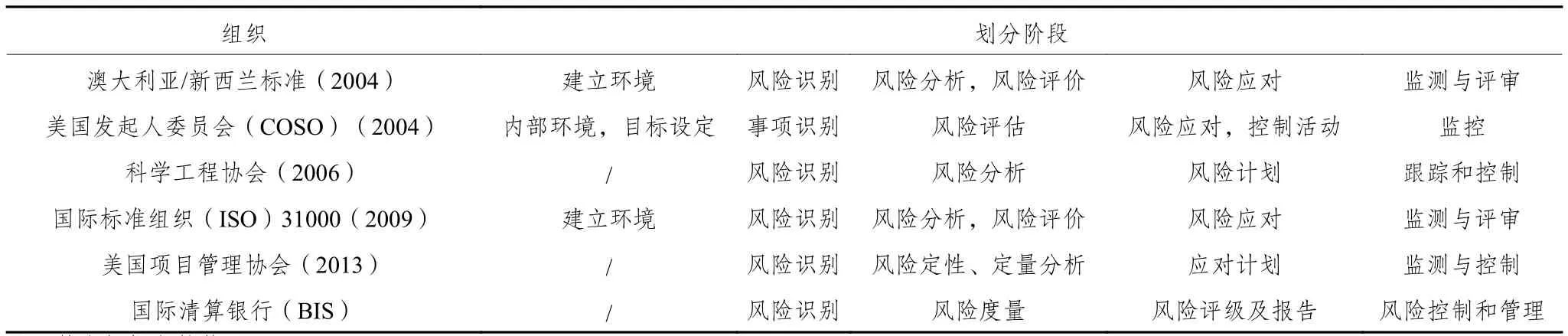

1931年,美国管理协会保险部开始倡导风险管理,并研究风险管理及保险问题。1973年,风险管理思想进入欧洲,20世纪80年代风险管理进入了亚洲和非洲,并迅速在全球流行。随后,越来越多的企业开始重视风险管理,不同的国家和组织将风险管理流程划分为不同的阶段,如表1所示[52~56]:

表1 风险管理流程的划分

尽管各大组织划分阶段和名称并不统一,但基本都包含:风险识别、风险分析、风险应对及风险监控四个阶段,并且已经成为风险管理比较标准化的流程。

(二)风险管理方法与工具

学者们对风险管理的理论和方法体系进行了比较丰富的研究。从传统风险管理阶段发展到现代风险管理阶段,再到现在的全面风险管理阶段,风险管理理论在不断地丰富和发展[53,57~60]。风险管理量化分析方法主要有:波动率估计模型[61~63]、风险价值方法(VAR)[64]、资本资产定价模型(CAPM)[65]、期权定价模型[66~67]、风险矩阵法[68~69]、层次分析法[70~71]等。除了在银行、保险等行业的应用,风险管理的理论和方法还大量应用于供应链、工程项目以及虚拟企业的风险管理与控制[72~75]。

综上可以看出,风险管理的理论和方法体系已较为成熟,风险量化操作方法多样,应用领域广泛,并且逐渐成为整体竞争模式下重要的手段之一,将这一套方法体系运用到新兴技术伦理风险管理研究中具有可行性及创新性。

四、研究评述与展望

(一)现有研究评述

现有研究已明确表明技术创新中伦理问题的重要性及伦理风险的客观性,并对伦理风险问题开始了相关探究,包括伦理风险的含义、来源、分析和解决方法等。但仍然存在较大缺憾和研究空间,具体如下:

1. 在研究对象方面,针对单个新兴技术的伦理风险研究相对多,将其作为一个共性问题的探讨尚不足,新兴技术带来的风险和挑战已经不是某一产品或某一区域的范畴,而是一种全球性的治理难题。技术所涉及的各个领域研究并不平衡,在生物技术或生命科学领域的关注超过对其他技术领域的关注。

2. 在研究内容方面,对新兴技术内涵和特征的解读较为透彻,企业社会责任方面有相关研究,但对其发展中典型的伦理问题研究还不充分,新兴技术的伦理风险及控制研究匮乏,缺乏系统性的伦理风险管理的研究框架。

3. 在研究方法方面,目前对新兴技术伦理风险的研究多在倡导和定性层面,缺乏更科学的方法应用,而相对成熟的风险管理方法体系可以被应用其中。

(二)未来研究方向

1. 较多观点认为,技术本身具有中性特征,但只要涉及应用,作为嵌入和传达道德价值的独特方式,它负载的特定价值观使得新兴技术在形成与发展过程中(包含研发与扩散)与伦理风险问题密切关联。因此在对新兴技术发展中的伦理风险进行分析时,需要从多维度(决策者、科研工作者、开发者、消费者和公众等)、跨层次(个体,组织、利益相关者、政府、社会文化环境等)的角度探讨新兴技术伦理风险,构建基于新兴技术伦理环境下的新兴技术伦理风险管理机制。

2. 风险管理的理论和方法体系已较为成熟,风险量化操作方法多样,但这套方法与工具如何应用到新兴技术伦理风险管理研究中,值得深入探讨。如新兴技术伦理风险的识别、分析与评价、应对和控制,可考虑结合风险评估中定性和定量方法,对其进行科学评价。

3. 在当代社会现实中,技术创新中的伦理问题并不会单独存在,多与法律、社会和政治问题相互交织在一起。因此,对新兴技术伦理风险问题进行分析、应对时,可考虑从个体层面的“道德约束”,组织层面的“企业社会责任”,利益相关者层面的“协议规范”,政府层面的“政策法规”,社会文化层面的“亲社会价值观趋同”等方面提出分层应对、逐级递进的应对策略,以便更系统性的认识和解决新兴技术伦理风险管控问题。

总之,在技术创新管理中对新兴技术伦理风险的讨论十分匮乏,但不可否认该问题的重要性和必要性。技术创新是推动人类社会进步的最大动力,我们今天拥有的技术创新能力,是历史上任何时候都无法比拟的,但技术创新客观上具有“双重性”,要求我们不能仅重视它所产生的正向经济效应,还必须拥有更高的伦理标准,兼顾公共价值与社会视角,更为审慎、周全地使用技术与开发产品,从更广泛的人类福祉的视角来审视提供的服务和产品,这不仅关系到对技术创新发展目标的重新审视,也关系到个人、组织乃至国家及整个社会的创新价值取向及伦理环境的构建,亟待进行深入、系统、广泛地科学研究。