基于知识图谱的国内外移动政务研究对比分析

2021-06-07□

□

[1. 四川大学 成都 610065;2. 电子科技大学 成都 611731]

引言

为了更好地促进移动政务的发展,国务院自2018年以来相继出台《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》等政策文件,推动政务服务向“两微一端”等延伸形式拓展,强调各级政府、党政机关和群团组织等机构应重视移动技术在政府工作中的运用,积极运用微博、微信、客户端等新媒体手段,发布政务信息、回应社会关切,提供公共服务,为群众提供多样性、多渠道、便利化服务[1]。这为移动互联网发展和促进移动互联网与公共服务领域的深度融合提供了重要的政策指导。

从以往的研究来看,国内外学者对移动政务研究主要集中在理论价值、现状对策、采纳使用等方面,且已有相关综述性研究。比如刘新萍等对国际移动公共政务服务进行了综述,王长林等对国外移动政务的现状及热点进行定量分析评述,赵盼盼对政务微博发展进行综述[1~3]。但是通过对国内外文献的梳理,发现相关性综述研究存在以下不足:一是仅针对移动政务的单一领域进行综述,如政务微博,缺少对于全部主题的系统梳理[4];二是主要从国内或国外某一视角展开分析,缺少站在国内外全局视角反映移动政务研究的概况;三是研究时间都久远,最新的发表时间在2014年。而近五年来移动政务研究出现了新的动态,在目前这种新形势下,如果能够从移动政务兴起时间到当今的时间阶段,从时间演化的纵向维度进行全面梳理,将会得到新的启示和发现。因此,本文站在国内外全局视角上,利用CiteSpace 5.3软件以CNKI(中国期刊全文数据库)核心期刊和Web of Science核心合集的两大权威数据库采集相应文献作为客观的数据来源,运用文献计量和知识图谱可视化方法,眺望移动政务的研究概况、演化进程以及研究热点进行对比分析,挖掘国内外移动政务研究的异同,以期为移动政务的未来研究提供参考。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

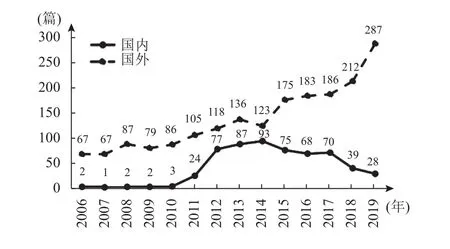

数据来源的准确性与全面性决定了文献综述的最终质量,而数据库的选取和关键词的选择又影响着数据来源的可靠性与权威性。信息计量学的三大经典定律之一,布拉德福文献离散定律曾指出大部分关键文献集中于核心以上文献之中。因此本文选取国外覆盖面最广的Web of Science数据库中核心合集和国内最大的中文数据库CNKI的核心期刊。具体而言,以“mobile government”“m-government”“m government”为关键词在Web of Science核心数据库合集中进行检索;以“移动政务”“移动电子政务”为关键词在核心期刊数据库中进行检索。另外,由于中文文献中大量涉及“两微一端”等相应称谓,适当增加主题词,选择“移动政务”“移动电子政务”“政务客户端”“政务微信”“政务微博”为关键词,尽量覆盖更为全面的移动政务文献,检索日期从2005年1月1日~2019年12月31日。经过人工筛选,剔除书评、新闻报道、记事类、报告类以及其他不符合本研究和重复类文献后,获得有效文献数量为国外1911篇、国内571篇,如图1所示。可以发现国内外文献的年度发文数量整体波动上升,走势较为一致,例如外文文献在2014年出现细微的波动下降,但整体上呈现出增长的态势,这也从侧面印证出国内外移动政务研究具有一定程度的共性和差异特征。

图1 国内外移动政务发文年度情况

(二)研究方法

本文主要采用包括文献计量法、内容分析法和比较分析法三种的研究方法。同时借助可视化的分析软件CiteSpace5.3绘制知识图谱,结合文献计量法进行对比分析[5]。具体而言分为三大部分,首先通过突显词对比分析国内外移动政务研究的演化阶段,其次基于高频关键词对比分析研究热点,最后通过高被引文献对比分析知识基础。

二、演化阶段对比分析

突显词是指某一研究领域在某一时间内突然增加的专业术语,可以反映该领域正在兴起的研究主题和发展趋势[6]。通过分析按年度生成的突显词列表,能够较为直观地展示国内外移动政务研究的演进阶段,便于对二者进行对比分析。

(一)国外移动政务研究的演化阶段

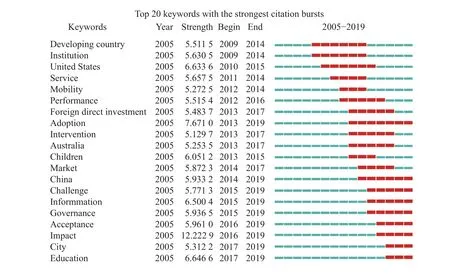

如图2所示,经过分析国外移动政务研究的前20个突显词,大致将其划分为三个阶段。

第一阶段(2005~2012年),突显词强度明显的关键词有developing country、United States、service、mobility、performance等。2003年1月,美国总统办公室制定了《电子政务战略》,2005年继续按照《电子政务法》和《电子政务战略》规划的任务、目标稳步推进,国外政府相继在这一时期步入由政策法规引导发展的阶段。这表明国外移动政务研究最初关注移动政务的特点和顶层架构层面,界定移动政务概念和特点,指出移动政务发展所需的无线网络平台、用户终端接入装备、安全设备等要素[7]。此外,出现了一些以各国实践经验为代表的案例研究。各个国家在发展移动电子政务时所面临现实环境、主观条件、资源以及选择的策略、路径和方法等不同,其需求也有所差异。例如Susanto等学者认为,以SMS短信为基础的电子政务系统将是发展中国家发展移动政务、提供移动公共服务的首选[8]。

图2 国外移动政务研究突显词

第二阶段(2013~2015年),突显词强度明显的关键词Adoption、information、challenge。在美国白宫2012年数字政府报告中指出,数据应当是与“设备无关”的,不管用户使用什么样的技术访问政府在线服务,都应当能够方便快捷地获取他们所需的数据。这一阶段的研究表明国外研究开始关注以互联网为核心的新一代信息技术对移动政务发展所带来变革影响。同时,更多地关注移动政务发展困境挑战和公众采纳使用等方面,从公众的角度出发去衡量政务服务的质量、满意度等问题。随着公众采纳理论的深入研究,已证明使用意愿和使用行为具有紧密联系,公众从观念态度上愿意接受并感受到价值,移动政务才真正发挥其价值。

第三阶段(2016~2019年),突显词明显的是acceptance、impact、city、education等。这一阶段的研究主要呈现出以下两个方面的趋势:一是国外移动政务对政务之外其他公共服务领域给予较多的关注,例如以智慧城市、教育平台为代表领域。二是结合移动政务的实际应用效果,不断地改进和完善移动政务在具体应用中存在的问题。例如Costa等学者提出构建客户定制版的情境感知服务平台[9]。Reuvera等提出的构建基于地理信息系统的移动维基平台(m Geo-Wiki)[10]。

(二)国内移动政务研究的演化阶段

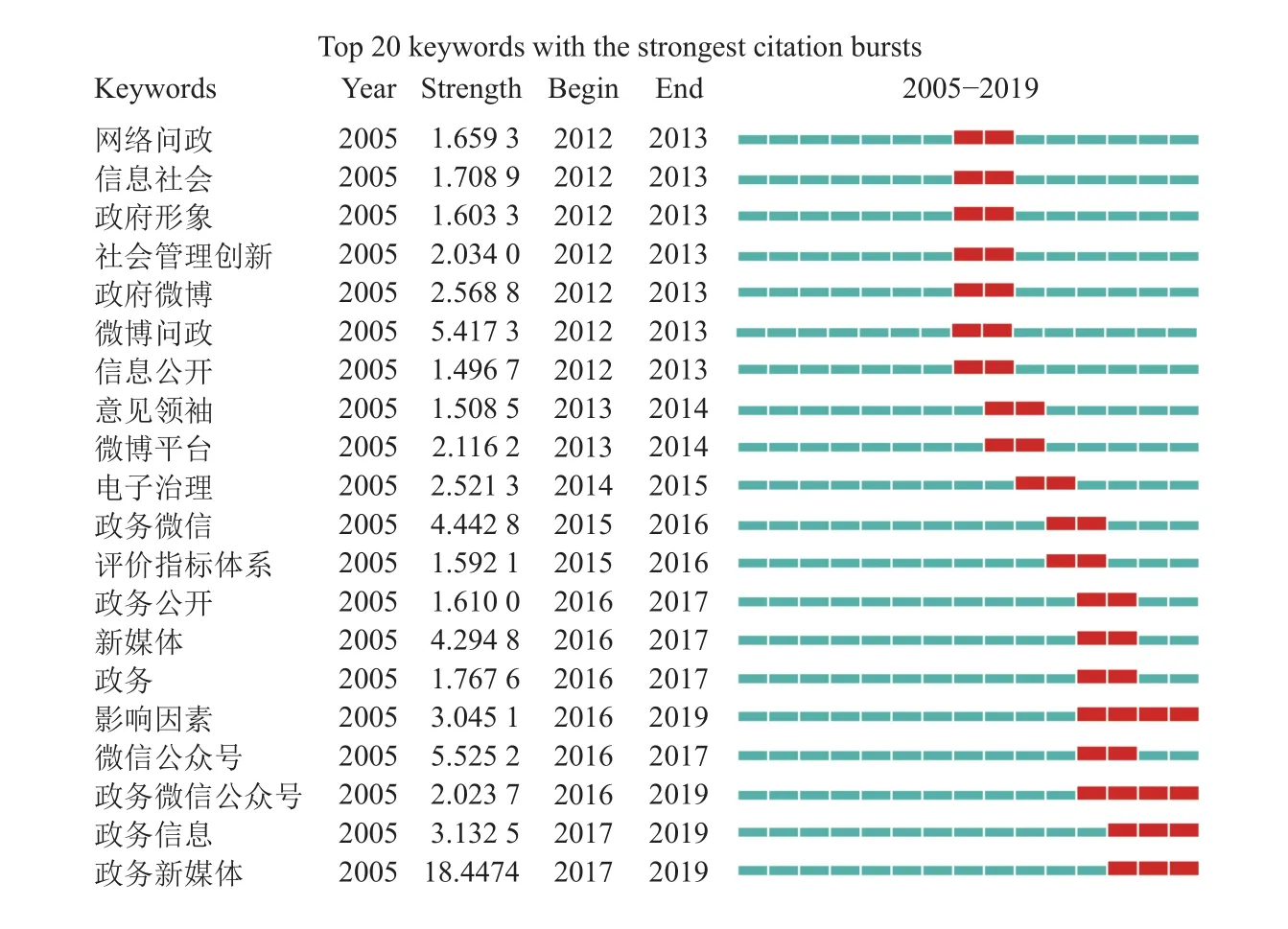

国内移动政务研究的前20个突显词如图3所示,按照规律大致也可将其划分为三个阶段。

第一阶段(2005~2007年),还未形成明显相关的突显词。这一时期,我国政府网站于2006年伊始正式开通,已初步具备了简单的政府信息公开、办事流程在线查询和政民互动等功能,各级政府机构也积极采用信息技术改进政府组织提高政府管理的效率和水平。另外,政府各部门之间也纷纷启动内部办公OA建设,但政务和信息技术融合深度不够。

图3 国内移动政务研究突显词

第二阶段(2008~2014年),突显词强度明显的关键词有网络问政、政府微博、社会管理创新和信息公开等。从2008年网络问政在我国兴起,之后便得到了迅速发展。这一阶段移动政务表现多以公众网络参与、微博问政、政府治理创新以及三者之间的联系、影响为主。主要体现在两方面:一是与传统电子政务的比较,网络问政于民,形式多样,从在线对话、留言板到论坛、博客、微博等,拓宽公民民主参与渠道,增强信息透明度;二是集中于微博问政、社会治理和服务的创新。随着《国务院办公厅关于印发2014年政府信息公开工作要点的通知》等政策文件出台,推动移动政务平台的建设,促进了政府治理理念、治理角色与治理方式的转变。

第三阶段(2015~2019年),突显词明显的是政务微信、微信公众号、影响因素和政务新媒体。2015年移动政务峰会的举办,推动政务微博新常态发展。从这一阶段来看,移动政务的相关研究主题呈现出多样化的状态,大致可概括为两个方面的特征:一是信息化手段运用突出,政务微信开始出现,并成为移动政务的重要载体和组成部分,其中表现突出的是政务微信公众号,它的产生适应了政府改革的需要,提供了多渠道、多途径的政务服务模式;二是其他政务形式大量涌现。移动政务从狭义上“两微一端”向其他形式拓展,已有相关学者围绕政务短视频此种新形式进行研究,并且日益受到广泛关注。2018年国务院出台《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》中明确强调政务新媒体还包括在第三方平台上开设的其他政务账号或应用。例如今日头条、网易号、抖音、快手、澎湃问政等其他形式。

(三)演化趋势的异同分析

通过上述对国内外移动政务研究演进阶段分析,发现国内外移动政务发展时间较为接近,伴随着移动互联网技术的普遍应用,微信、微博等具有中国特色的软件,也为移动政务迅速发展提供了肥沃的土壤。从总体上看,两者都从关注顶层架构理念、信息技术变革再到应用实践,遵循了新兴事物从兴起、发展再到使用的规律。其不同之处在于:一是国外更关注政务服务之外的其他领域,如智慧城市、教育。国内更多关注于移动政务服务不同载体平台,例如政务微博、政务微信。二是国外在移动政务研究上更注重用户实际应用效果,注重数据安全和隐私保护以及信息与服务的结合。国内的移动政务研究更注重于讨论影响移动政务发展因素,结合实践需要,讨论政务新媒体发展策略,发挥在舆论引导等方面作用。

针对移动政务未来的发展,呈现出两种趋势:一是更加强调公众的个性化需求,针对公众的不同需求提供针对性服务,提倡智慧化政务新方向,更多的关注移动政务之外的其他领域;二是在充分利用网络问政各种新形式,以公众为导向,关注用户信息安全以及隐私保护问题,研究影响其使用过程中影响因素,注重移动政务的可持续发展。

三、研究热点对比分析

关键词是一篇文献的重要信息和主要观点的体现,因此绘制移动政务的关键词聚类图谱可以了解某一个研究领域的研究热点[6]。研究热点是指某一个时间段内,有内在联系的数量相对较多的一组论文所探讨的科学问题或者专题[5]。针对国内外文献,分别选择每年出现频次最高的前5%的关键词绘制出国内外移动政务服务的高频关键词表。

(一)国外移动政务研究热点

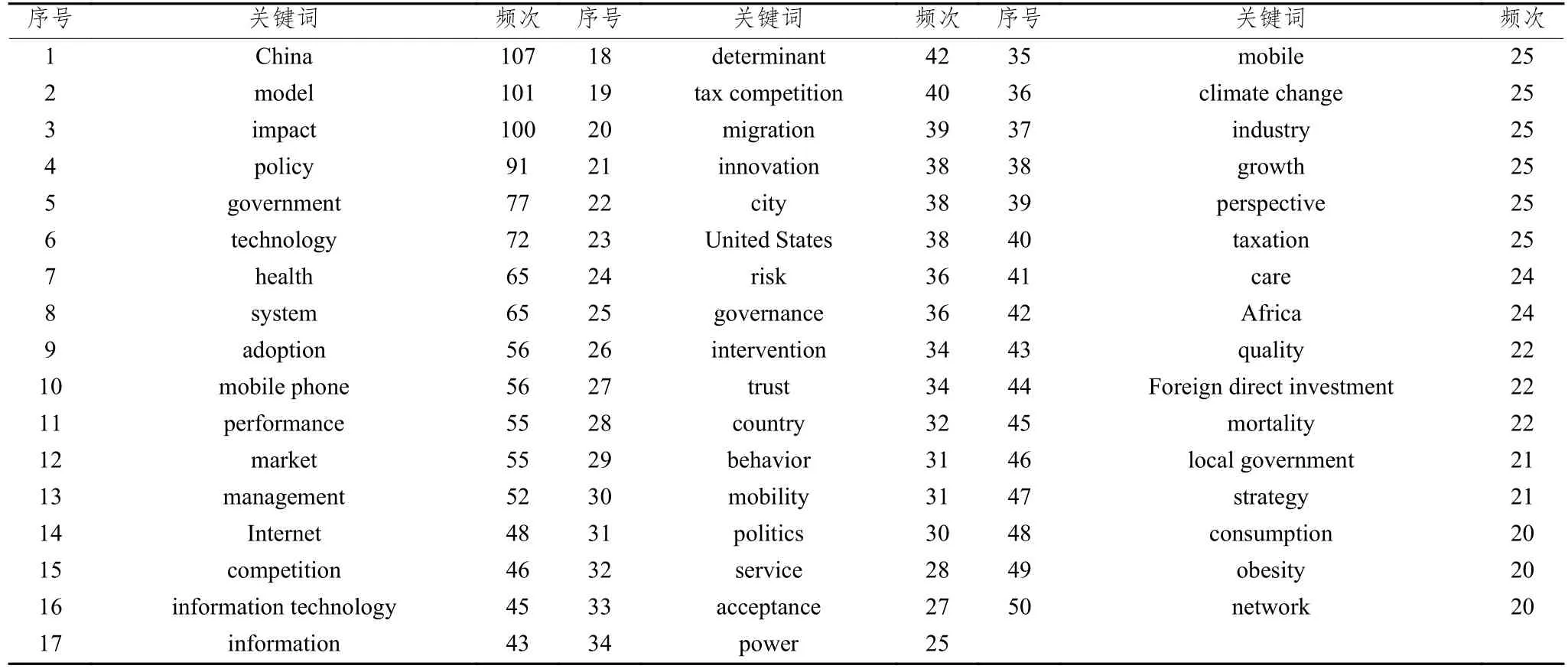

梳理国外2005~2019年近15年的移动政务研究高频关键词。如表1列出前50个高频关键词,可将国外移动政务研究热点大致分为三类。

表1 国外2005~2019年移动政务研究高频关键词

第一类:以local government、country、politics、policy、management、implementation等所代表的地方政府管理和实践研究,涉及美国、日本、澳洲和欧洲等多个国家和地区,关注重点集中于移动政务的实施主体、顶层设计、平台建设等方面。例如Mukherjee A等学者针对不同的群体,如公民、企业和政府,提出一个移动政务服务的实施框架。这类研究较多基于不同的对象群体和实践工程,对移动政务后续的发展所面临的困境与问题具有指导价值[11]。

第二类:以information technology、Internet、mobile、mobility、innovation、quality、growth等所代表的新一代技术基础与移动政务有关的研究,主要关注移动政务独有优势、硬件技术以及发展前景等方面。根据国际电信联盟(ITU)估计,截至2018年底,每月有23.8亿用户通过移动端获取公共服务。因此,政府积极响应通过移动设备和无线网络为市民提供操作更为简单,服务更为便捷的公共服务[12]。

第三类:以digital divide、technology adoption、determinant、trust、risk、performance等所代表的用户采纳使用和影响因素研究,也包括技术变革所带来的挑战风险及应对策略等方面。例如,AlHadidi A等对移动政务服务在不同文化背景的国家中采纳和使用的关键成功因素进行分析,构建了一个包含16个关键成功因素的新模型[13]。再如,随着大数据等新一代信息技术发展,所隐藏的安全和隐私问题与优质便捷服务之间不协调也是国外所关注热点[14~16]。这类研究为移动政务进一步向纵深性、实证性、规范性的发展指明方向。

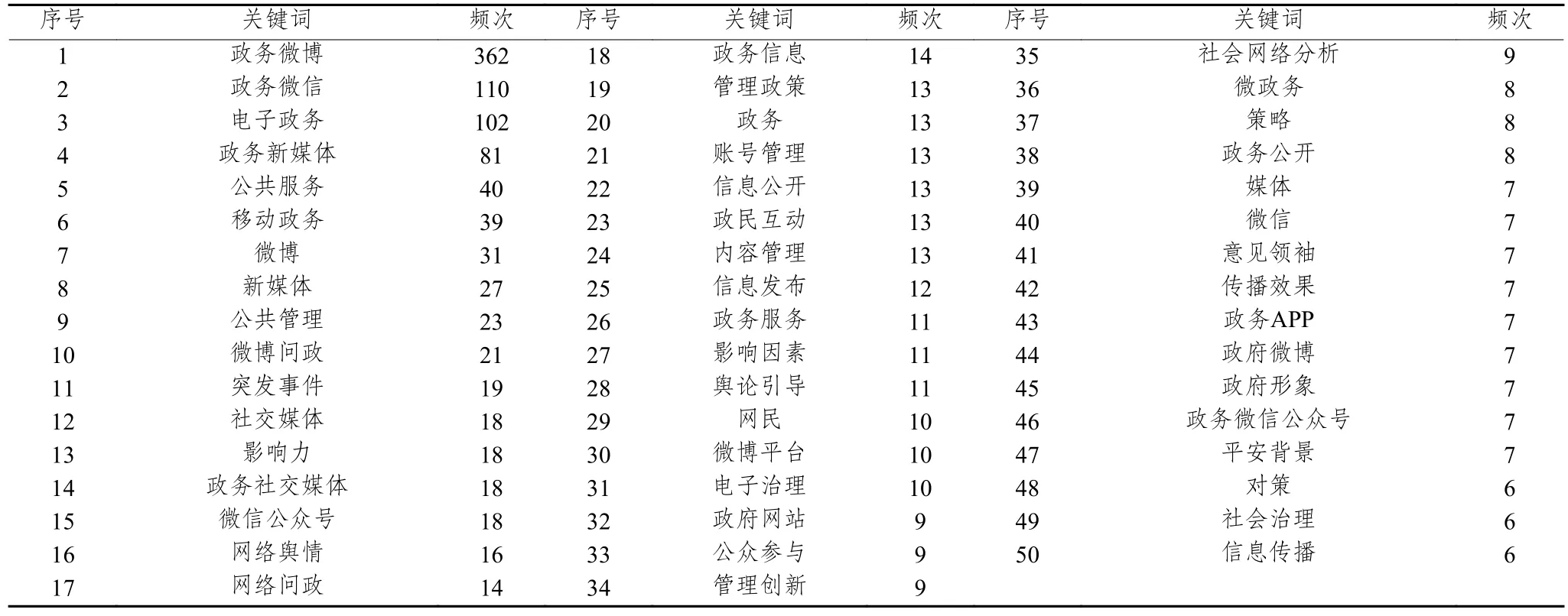

(二)国内移动政务研究热点

梳理国内2005~2019年近15年的移动政务研究的高频关键词,列出前50个高频关键词,可将国内移动政务研究热点也大致分为三类,如表2所示。

表2 国内2005~2019年移动政务研究的高频关键词

第一类:以政务微博、政务微信、政务APP、微信公众号等技术性词汇相关的研究。这类研究主要是依托第三方信息技术平台应用(微信、微博)探讨公共服务创新模式与案例。截止到2018年底,经过认证的政务微博达到17.6万个,总阅读量超过3 890亿。同时,《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》出台,强调移动政务功能整合和规范监管,成为移动政务发展史上的标志性事件之一。例如,包明林等设计以用户视角下政务微博服务质量评价体系[17];郭泽德等选取“上海发布”政务微信作为研究案例,分析其在社会治理创新的积极作用[18]。这类文献凸显了移动政务在加强政民互动、权威信息发布及提升社会治理能力优势,有力地推动了在相关研究的深入发展。

第二类:以社会管理创新、公共服务、政务服务和地理信息系统等为代表的政府职能变革和案例的建设。从本质上来看,移动政务是政府和公共部门运用移动互联网技术向公众、企业和其他利益相关者提供公共服务的过程。有学者认为信息技术为我国社会管理创新提供了新的手段和方法[19]。还有学者认为移动政务促进政府公共管理与社会服务创新的观念改变[20]。此外,移动政务发展离不开地理信息系统以及其技术发展和普及,反之,地理信息系统在政务实践中发挥辅助的作用。例如池天河提出从基于专题、公益性两方面构建面向电子政务的地理信息服务体系[21]。这类文献与国家政策、政府定位密切相关,对后续的相关研究具有很强的指导作用。

第三类:以影响因素、管理政策、突发事件、网络舆情等所代表的用户采纳、影响因素及风险策略等研究。这类研究采用理论较为统一,以如何促进公众的满意度和用户的再次使用意愿为主要研究视角,采用问卷访谈等形式,研究移动政务成功发展的影响因素。例如,周沛等以接受模型(TAM)和创新扩散理论(IDT)为基础,提出并验证影响移动政务公众采纳模型[22]。类似地,王长林基于任务——技术匹配理论(TTF)构建移动政务后采纳阶段的用户持续使用模型[23]。这些研究在一定程度上推动移动政务理论和模型的进一步发展。

(三)研究热点的异同分析

进一步比较国内外移动政务研究热点可以发现,两者之间虽有一定的共同取向但也存在较大的差异。两者的共同之处在于:一是国内外学者都重视信息技术变革意义,强调顶层设计及平台建设的重要作用,建设服务型政府;二是国内外对移动政务采纳使用和影响因素都有所研究,而且所占比重较大,这也说明不论国内还是国外,各个国家都共同面临着如何刺激移动政务的用户采纳与使用的问题。另外,两者不同之处在于:一是国外研究更注重研究移动政务的隐私保护与安全性,以此来衡量移动政务的完善程度,而国内研究则倾向关注政策导向、政府职能转变等层面,分析移动政务存在的问题,以此促进移动政务的进一步发展;二是国外在大量实证基础上,在公众采纳和技术变革领域形成较为成熟的理论模型,研究视角多样化,国内虽然也在公众采纳使用等理论层面进行了有益探索,但是研究视角较为单一,仅从公众视角出发,相应的关键词所占比重较小。

四、知识基础对比分析

知识基础是指知识在科学文献与专利中的传承和引用。若两篇(多篇)论文同时被一篇或多篇文献所引用,则这两篇(多篇)论文具有共被引关系,通过文献共被引找出高被引的有价值文献,分析该领域理论、知识来源和去向。因此本文以“Cite Reference ”为节点进行引文分析,找出国内外移动政务研究的高被引文献,以此反映一个研究领域深入发展的理论指导。

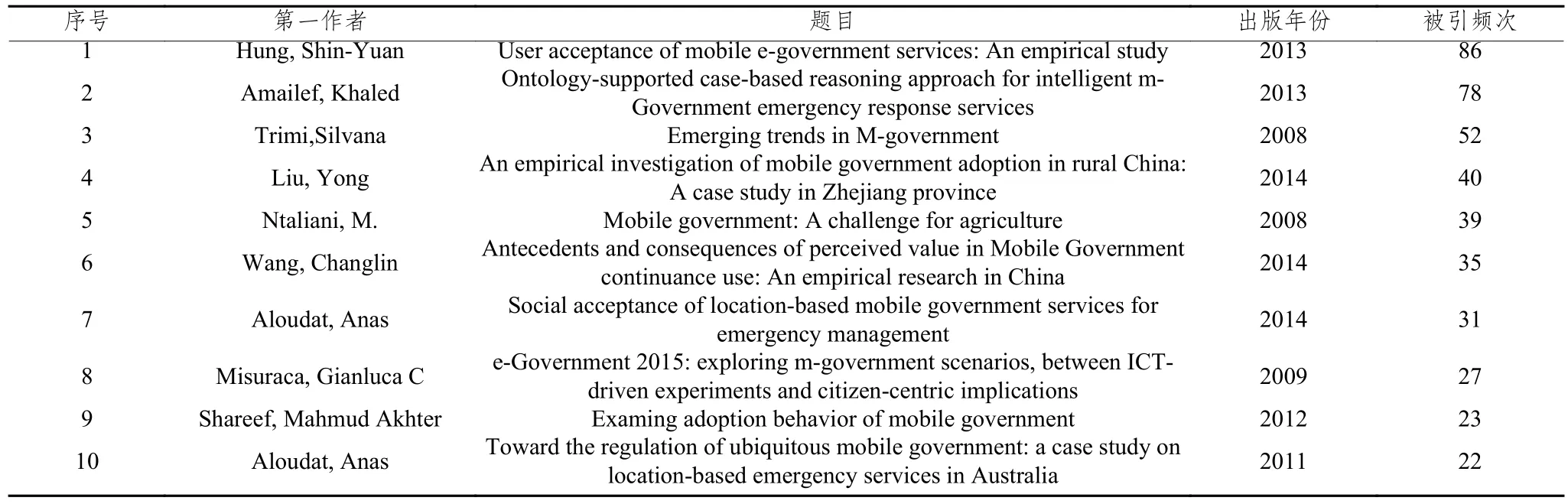

(一)国外移动政务服务研究知识基础

根据国外移动政务研究被引频次的高低排序,排名前10的高被引文献如表3所示。可以归纳得出理论模型和用户采纳是国外移动政务研究的重要议题。其中理论模型是重要基础,采纳实证研究为主要内容,少量政府应急管理研究是推动力量。

表3 国外移动政务服务研究排名前10的文献

在移动政务初步发展阶段,对其进行前瞻性判断能够快速推动实践发展和理论研究。2008年,Trimi发表的论文细致地介绍了移动政务的突出特点与发展趋势[24]。后来,学者们对移动政务在政府领域所引发的挑战和威胁进行深入分析。例如Roland Traunmüller于2011年所提出在公民对行政的反馈、各机构之间的合作和公民的参与等领域影响最为深远[25]。随着模型不断修正,目前以Tarek El Kiki提出的信息传播/编目(Information Dissemination/Cataloguing)、双向通信(Two-way Communications)、服务和金融交易(Service and Financial Transactions)、纵向与横向一体化(Vertical and Horizontal Integration)和政治参与(Political Participation)五阶段移动政务改进增长模型为代表[26]。

此外,Limayem等将信息系统的采纳过程划分采纳前阶段(Pre-adoption)(又称为初始采纳)和后采纳阶段(Post-adoption)(又称持续使用),理论模型丰富成熟,主要有技术接受模型(TAM)、技术整合接受模型(UTAUT)、TTF、ECM-ISC、信任理论(TRUST)等理论,研究影响公众采纳接受移动政务的因素[27~31]。目前,Hung于2013年发表的《User acceptance of mobile e-government services: An empirical study》是引用频次最高的论文,该论文以计划行为理论为基础,以移动通信为视角,对台湾地区331名移动政务服务用户进行样本测试[32]。之后,移动政务采纳使用领域研究一直备受关注,在很多地区案例中都进行实证研究。

在10篇高被引文献中,有两篇是集中移动政府应急服务管理响应能力文献。Aloudat和Amailef,K都提到基于移动的应急响应系统服务,公众通过手机定位、共享信息,在紧急情况时有效地帮助政府降低风险和应对重大灾难[31~33]。将移动互联网的特点和优势应用在政府管理层面上,有效地推动移动政务向其他领域的发展,进一步推动实践和理论研究。

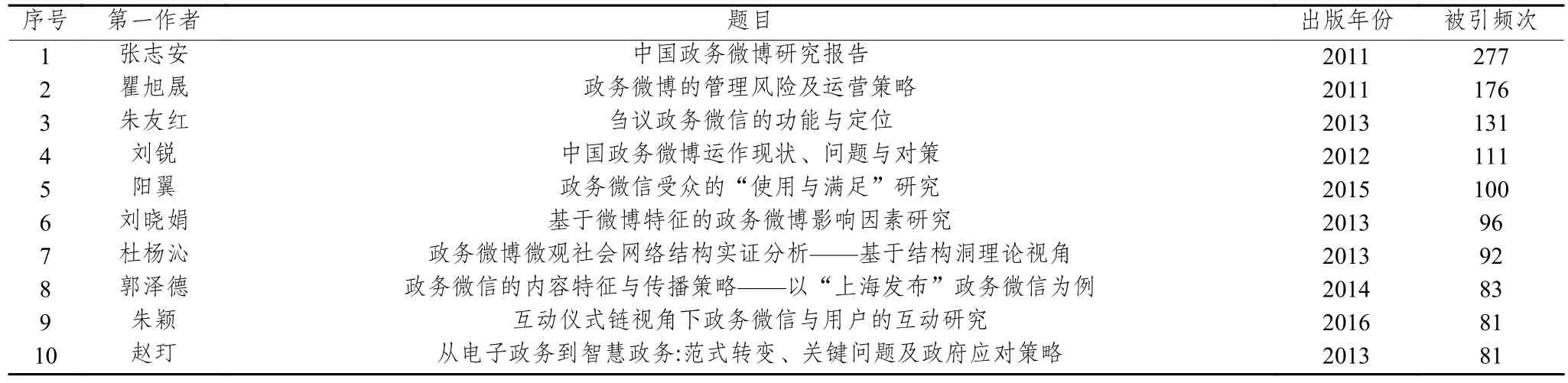

(二)国内移动政务服务研究知识基础

国内移动政务服务研究按照被引频次,从高到低排序的前10篇高被引文献如下表4所示,可以发现载体平台和用户满意使用是国内移动政务研究的重要基础。其中,被引频次最高属张志安学者的《中国政务微博研究报告》,由复旦大学“舆情与传播”实验室调查实施并形成了国内第一个有关于政务微博类的研究报告。中国政务微博研究报告对政务微博兴起后基本现状、主要特点进行较为全面的分析。在载体平台上,以刘锐学者的《中国政务微博运作现状、问题与对策》和郭泽德学者的《政务微信的内容特征与传播策略——以“上海发布”政务微信》为代表。这类研究以微博和微信为主要形式,管控风险、发挥在网络舆情、政民互动和信息公开等领域优势,为移动政务的后续深入研究奠定了扎实且丰富的知识来源。

表4 国内移动政务服务研究排名前10的文献

在用户互动上,以阳翼学者的《政务微信受众的“使用与满足”》以及朱颖等的《互动仪式链视角下政务微信与用户的互动研究》为例,这类文献表明国内开始重视从公众视角出发,注重运用实证研究范式反映实际问题,引起了学术界较多关注。此外,瞿旭晟等的《政务微博的管理风险及运营策略》也受到较高引用,表明注重对国外研究经验借鉴。

(三)知识基础异同分析

通过分析国内外移动政务研究被引频次最高的论文可以发现,国内外移动政务研究的共同之处在于都关注移动政务发展过程中的挑战风险。但是两者很多方面都体现了较大的差异。一是国外移动政务发展具有成熟且丰富的理论和模型,多采用实证研究,例如改进增长模型、用户采纳模型等,国内更注重研究问题现状、对策,理论基础较弱,以定性研究为主。二是国外注重以微观的公众角度,满足公众的多样化需求,进而提高移动政务服务的质量和效果,而国内多从宏观的角度研究移动政务现状与利用问题,也在另一方面反映出理论深度的薄弱。

五、结语与启示

移动政务和政务新媒体的发展问题作为一个新的社会热点和学术议题,引起了政府和学界高度关注和广泛讨论,在新背景新形势下对移动政务展开研究具有重要意义。目前我国在移动政务现状、社会服务创新案例等研究成果数量多,取得了一定进步。但是与国外相比较,也为了更好地满足实践需求,我国理论研究依然存在一些不足。基于此,本文提出以下建议:

第一,满足公众个性化服务,充分发挥我国制度优势。从世界范围来看,伴随着互联网、大数据、人工智能等信息技术发展,加强服务功能整合,为公众提供精准化、个性化、智慧化、高质量公共服务是大势所趋。在统一监管、数据共享交换、协调企业、政府机构以及社会组织等方面,都具有国外政府所不可比拟的制度优势。同时,从演化趋势来看,未来应该继续拓宽移动政务其他领域研究,例如政务微信小程序、政务短视频,有益补充移动政务发展。

第二,拓宽政府部门、企业和社会组织等研究对象,深入公众采纳创新研究。从国内移动政务实践过程看,与国外相比,研究视角单一,较多以公众视角为核心的模式,而移动政务所面临服务对象还包括企业、政府人员以及政府部门等。目前尚未有以政府部门、企业和社会组织为研究对象,从理论和实践上探讨推进移动政务发展的阻碍、动力和案例等,未来在此方面可继续完善。同时,公众采纳研究一直是研究热点,我国对此研究还不够深入,尤其在后采纳阶段(持续使用)比较缺少深入研究。

第三,加强理论积累,夯实实证研究。与国外相比,国内移动政务理论薄弱,多从宏观的角度研究移动政务现状与利用问题。即使在移动政务公众采纳领域,所依据理论多来源商业信息系统,例如技术接受模型(TAM),而移动政务有公共性等性质,两者的目标、性质、实施方式、应用领域以及制度性约束等都存在巨大差异。因此研究者在未来研究需要引入新的理论与模型来丰富和完善移动政务现有研究,否则会影响研究的准确性和解释力度。

首先,由于移动技术在政府工作中的应用还在拓展,其相关概念、特征还未形成统一认识,在选择主题词、关键词和文章发表偏差等过程中极容易受到人为因素的影响,或许并不能真正反映国内外研究热点。其次,本文在国内外移动政务的研究热点、研究主题的对比分析还存在不足和偏差,欠缺系统梳理和深度分析,未来研究可在此方面深入研究,也可进行用户采纳使用等单一主题类型下的国内外移动政务区别研究,例如政务短视频的相关研究。