文化视角下“一带一路”话语的认知隐喻研究

2021-06-08覃美婧

李 雪,覃美婧

(郑州大学 外国语与国际关系学院,郑州 450001)

习主席分别在2013年9月和10月提出了建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议(简称“一带一路”)。自提出以来,“一带一路”倡议得到了沿线国家的广泛支持,取得了很多非凡成就。但同时,国际上也存在一些不良言论,故意歪曲“一带一路”倡议的本质,这严重影响了我国的国际形象。因此,应当做好“讲好中国故事、传播好中国声音”的工作,从而有助于国际社会了解“一带一路”倡议的出发点和落脚点,吸引更多国家和国际组织参与建设。“在外交事务中,官方话语是表达国家立场、改善国际关系的重要工具”[1]。作为国家领导人和“一带一路”倡议的提出者,习主席发表了许多关于该倡议的讲话和署名文章。这些对于传播“一带一路”倡议的建设理念有着很大作用,也具有很大的研究价值。

2016年,习主席在推进“一带一路”建设工作座谈会上强调,要加强“一带一路”的话语体系建设[2]。其提议吸引了许多领域的学者从事“一带一路”话语研究。一些语言学学者也加入其中,其研究可大致分为三类:批评话语分析[3]、积极话语分析[4]和对话语的认知分析[5-6]。从以往研究中可以发现,目前关于“一带一路”话语的研究主要以批评话语分析和积极话语分析为主,且语料多源于新闻报道。相对而言,对“一带一路”政治语篇的认知分析研究较少,且这些研究比较注重对隐喻类型的描述性解释,忽视文化在隐喻产生与理解过程中的重要作用。有鉴于此,选取“习近平系列重要讲话数据库”中2017年5月14日-2019年4月27日(两届“一带一路”国际合作高峰论坛期间)以“一带一路”为内容的12篇演讲和署名文章为语料,以认知语言学的概念隐喻理论为指导,结合文化视角,探究相关隐喻类型并结合具体实例进行解读。

1 概念隐喻和文化经验

在《我们赖以生存的隐喻》一书中,Lakoff和Johnson首次提出概念隐喻,指出隐喻不仅仅是语言现象,更是人类理解外部世界的重要认知机制。就思维和行动而言,人类日常的概念系统在本质上是隐喻性的[7]。从本质上来讲,隐喻是用一种事物来理解和体验另一种事物[7],其工作机制是始源域向目标域的跨域映射。就始源域和目标域的关系而言,Kövecses[8]认为“目标域是抽象的、离散的、缺乏清晰描述的,因而它们需要被隐喻概念化”。 也就是说,人们通常用熟悉的、具体的事物来理解和体验陌生的、抽象的目标域。

始源域和目标域之间的映射不是任意的,而是“根置于人体、人的日常经验及知识”[9]。概念隐喻理论认为,人类的具身体验为理解和概念化外部世界提供了经验基础。Lakoff和Johnson[7]指出“直接身体体验”绝不仅仅是拥有某种身体结构;相反,每一种体验都发生在广阔的文化背景下。Lakoff和Johnson虽然认同身体体验总是发生于外部世界,认同人类的身体经验和文化经验共同为隐喻提供经验基础,却更加关注身体体验带来的隐喻普遍性结果,而忽视文化模式造成的隐喻差异性问题。为了完善概念隐喻的研究,Kövecses[10]系统性地研究了隐喻的文化体验基础。Kövecses指出,许多概念隐喻具有潜在的普遍性,存在于大多数语言中,这是因为世界各地的人共享某些身体经验。例如,THE ANGRY PERSON IS A PRESSURIZED CONTAINER可以视为普遍存在的概念隐喻,这一现象可能是由相似的身体结构和愤怒过程中相似的生理过程共同促成的[10]。但Kövecses也指出,在许多情况下,相同的经验基础并不一定会引起一致的概念化。即使是潜在的普遍隐喻,也可能在其特定细节上显示出差异[10]。例如,中西方文化中都存在HAPPINESS IS UP这一概念隐喻,但在这两种文化里,快乐状态和向上离地距离的关系却不一样。Kövecses认为在西方文化里,HAPPINESS IS UP存在隐喻蕴含BEING HAPPY IS BEING OFF THE GROUND,可以用脱离地面表示快乐的状态,如we were in the clouds[11]。而Yu[12]指出西方文化里的隐喻蕴含BEING HAPPY IS BEING OFF THE GROUND在中国文化里并不适用,脱离地面这种飘飘然的状态跟中国人奉行的脚踏实地的做事风格相违背。由此可以看出,文化经验会影响文化社区对事物的看法。

2 “一带一路”话语中的隐喻类型及其分析

2.1 隐喻识别

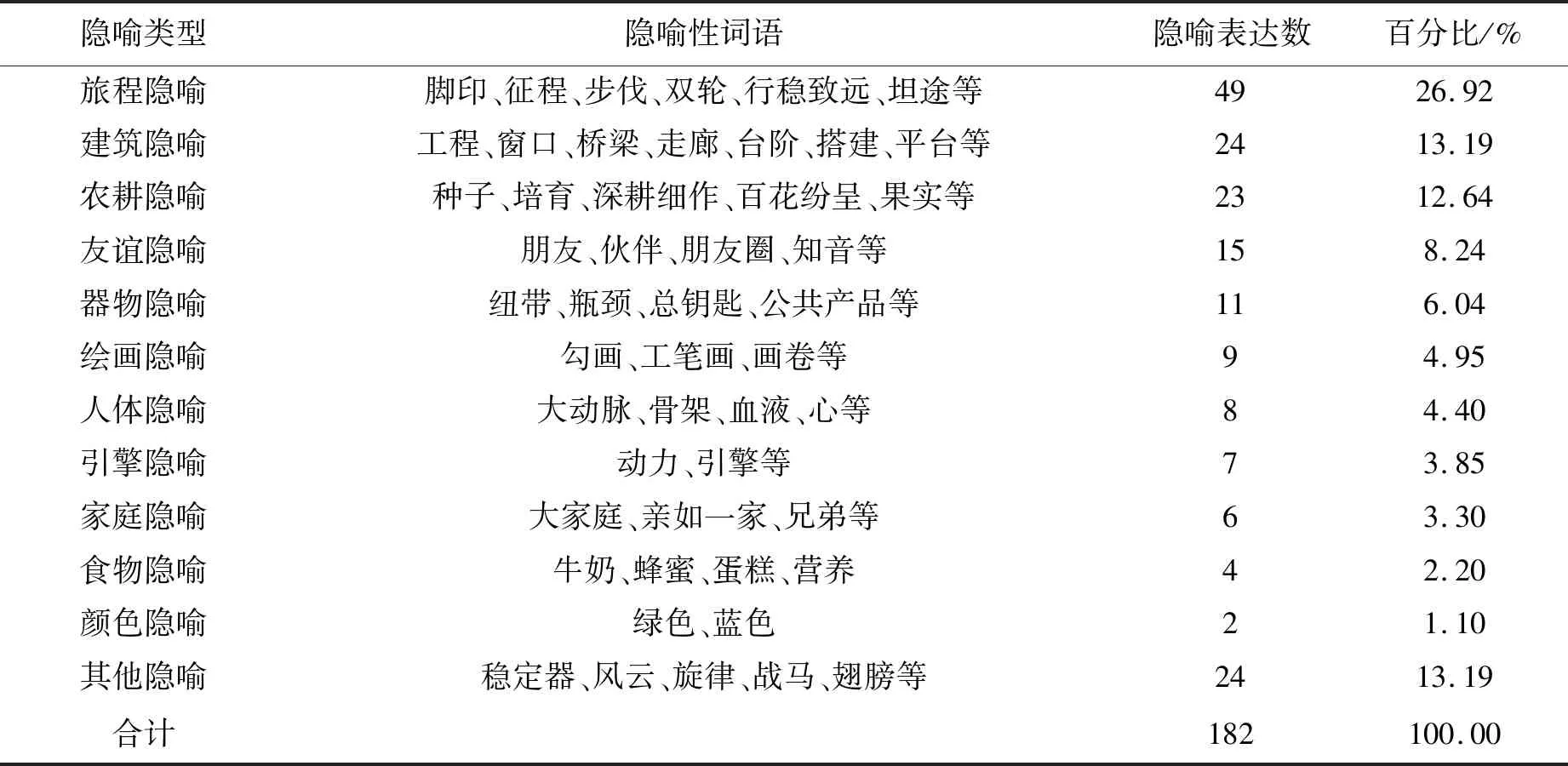

从人民网和中国共产党新闻网共同打造的“习近平系列重要讲话数据库”(http://jhsjk.people.cn/article)中,选取2017-2019年(两届“一带一路”国际合作高峰论坛期间)习主席在外交场合发表的12篇以“一带一路”为主题的演讲和署名文章为研究语料。第一届和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛是我国“一带一路”倡议的重要主场外交活动,选取两届论坛期间的领导人话语进行分析有助于宣扬我国的“一带一路”建设理念,具有一定的研究价值。本文运用MIP(隐喻识别方法)识别语篇中隐喻性使用的词语[13],识别出“旅程隐喻”“建筑隐喻”“农耕隐喻”“友谊隐喻”“绘画隐喻”“家庭隐喻”等12种隐喻类型(见表1)。选取了出现频数最多的旅程隐喻和极具中国特色的农耕隐喻、绘画隐喻与家庭隐喻进行探究,试图从文化视角解读这些隐喻对建构“一带一路”话语的作用及其蕴涵的中国文化理念。

表1 隐喻类型及频率

2.2 隐喻类型

2.2.1旅程隐喻

由MIP判断出习主席运用的一些隐喻性词汇,如“脚印、征程、步伐、双轮、行稳致远、坦途”等,共同构建了“旅程隐喻”,相关表达如下:

例1:我相信,只要大家齐心协力、守望相助,即使相隔万水千山,也一定能够走出一条互利共赢的康庄大道(习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲)。

例2:中老务实合作驶入快车道(习近平在老挝媒体发表署名文章)。

例3: 在“一带一路”建设国际合作框架内,各方秉持共商、共建、共享原则……不断朝着人类命运共同体方向迈进(习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会上的开幕辞)。

以上这些表达运用了和“道路”有关的概念来帮助人们理解和体验较为抽象的“一带一路”相关概念,构建了“一带一路建设是旅程”的隐喻。其中包含的隐喻映射有“一带一路倡议是旅程的起点”“合作方式是旅程中的路径”“一带一路建设中的困难是旅程中的障碍物”“实现人类命运共同体是旅程的目的地”等,见表2。

表2 旅程隐喻

按照词源学的解释,“道,所行道也。从辵从首”[14],即在大脑指引下行走的路径。在政治语篇中,道路及其相关概念常常作为始源域被映射到实现某种目标的途径、方法。对于同一目的地,不同路径的效能大相径庭。合适的路径对快速、安全地抵达旅程终点能起到事半功倍的效果。“一带一路”建设涉及沿线国家在多个层次、多个领域的合作,同旅途中合适的路径对抵达终点的作用一样,适宜的合作方式对实现“一带一路”建设的总目标也至关重要。例2中,习主席用“快车道”来描述中国和老挝在“一带一路”建设框架内的合作现状。“快车道”是供汽车以较快速度行驶的车道,习主席用这一大众熟知的形象去形容中老两国的合作进展,隐喻性表达了“在一带一路建设框架内,中老两国合作处于快速发展模式”。

每一段旅程都有期望抵达的终点。例3中,习主席道出了“一带一路”建设的目标是构建“人类命运共同体”。习主席提出的“人类命运共同体”理念根植于中国传统的“和”文化。早在西周末年,史伯在预测西周会灭亡时就初步提出了“和”的理念。史伯指出“以他平他谓之和,故能丰长而物归之;若以同裨同,尽乃弃矣”(《国语·郑语》)。也就是说,不同质的事物相互融合和发展才能催生出新的事物,这体现了“和实生物,同则不继”的道理。史伯的“和实生物”理念在《周易》一书中得到了继承与发展。《周易·乾彖》提出了“太和”的理念。无论是史伯的“和实生物”,还是《周易》中的“太和”,都体现了中华民族崇尚“和而不同”“万物并育而不相害,道并行而不相悖”的人与人或国与国的相处之道。例3中,习主席运用了“人类命运共同体”这一隐喻,表明合作各方就像是一个生命体的不同组织和器官一样,只有功能各异的组织、器官相互协调,使身体达到“和”的状态,那么整个生命体才能呈现健康的发展态势。“一带一路”建设涉及不同的文明、种族,只有各文化中的特性相互融合,呈现“和”的状态,那么“一带一路”建设才能更好、更快地取得进展。

2.2.2农耕隐喻

根据MIP,识别出了“种子、培育、深耕细作、百花纷呈、果实”等和“农耕隐喻”相关的隐喻性词语,相关表达如下:

例4:我们携起手来,一起播撒合作的种子(习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲)。

例5:面向未来,我们要聚焦重点、深耕细作,共同绘制精谨细腻的“工笔画”,推动共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进(习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲)。

例6:“一带一路”建设落地之处呈现出多姿多彩、生机勃勃的面貌,结出累累硕果(习近平在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话)。

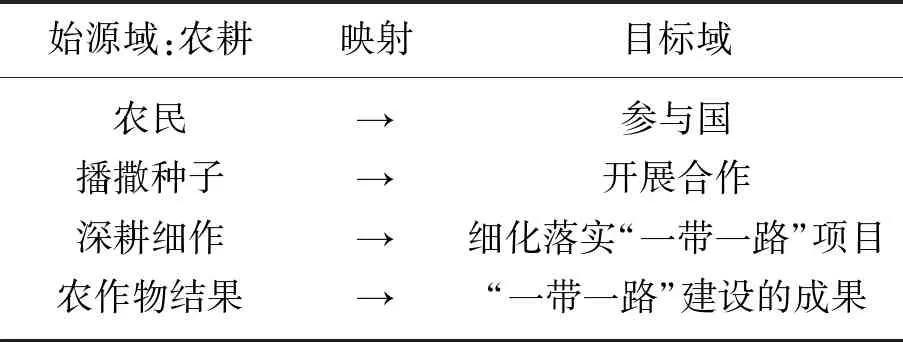

以上隐喻表达采用较为具体的、与农耕相关的概念来建构较为抽象的政治概念,体现了“一带一路建设是耕种”的隐喻。其中包含的隐喻映射有“参与国是农民”“开展合作是播撒种子”“细化并落实一带一路倡议是深耕细作”“一带一路建设的成果是果实”等,见表3。

表3 农耕隐喻

我国是世界三大农业起源中心之一[15],农业文明源远流长。考古发现,距今七八千年前,我国的原始农业就达到了较发达的水平。到了夏朝,我国的原始农业逐渐过渡为传统农业,进而演变成具有中国古代社会特色的小农经济。在工商业繁荣的近现代社会,农耕文明并没有退出历史舞台,反而以机械化农业、智慧农业等形式呈现出新活力。可以说,“农耕文化是中国优秀传统文化主干成分,也是构建中华民族核心价值观的重要精神文化资源”[16]。农耕文化对中华民族深远影响也反映在中国人的思维和语言中,如“弃本逐末”这一成语就源于耕种。习主席在“一带一路”相关讲话中运用了很多农耕隐喻。例5中,习主席运用了“深耕”这一隐喻。“深耕”一词源于《国语·齐语》:“深耕而疾耰之,以待时雨”,形容适当松土可以提高土壤肥力,从而为粮食丰收打下基础。在中国文化中,“深耕”常隐喻为“踏实做事、不要只做表面功夫”。习主席使用“深耕”这一隐喻表达:合作各方要认真落实“一带一路”建设的项目、开展深度合作从而共享高质量的“一带一路”建设成果的愿景。

借助农耕隐喻,习主席用农作物历经播种、发芽、生长、开花才得以结果的生长过程来隐喻性表达“一带一路”建设,表明了他深信虽然建设过程漫长而艰辛,但“一带一路”项目必定会像农作物一样开花结果;同时也表明,他希望合作各方能咬紧牙关,克服漫长的建设过程中的困难、挫折,耐心等候果实丰收的时节。

2.2.3绘画隐喻

根据MIP,“勾画、工笔画、画卷”等与“绘画隐喻”有关的隐喻性词语被识别出来,具体表达如下:

例7:我提出构建中拉命运共同体,倡议中拉描绘共建“一带一路”新蓝图,得到拉美和加勒比朋友们积极响应(习近平在阿根廷媒体发表署名文章:开创中阿关系新时代)。

例8:我们再次举行高峰论坛,就是希望同各方一道,绘制精谨细腻的“工笔画”,让共建“一带一路”走深走实,更好造福各国人民(习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会上的开幕辞(全文))。

例9:不同文明、宗教、种族求同存异、开放包容,并肩书写相互尊重的壮丽诗篇,携手绘就共同发展的美好画卷(习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲)。

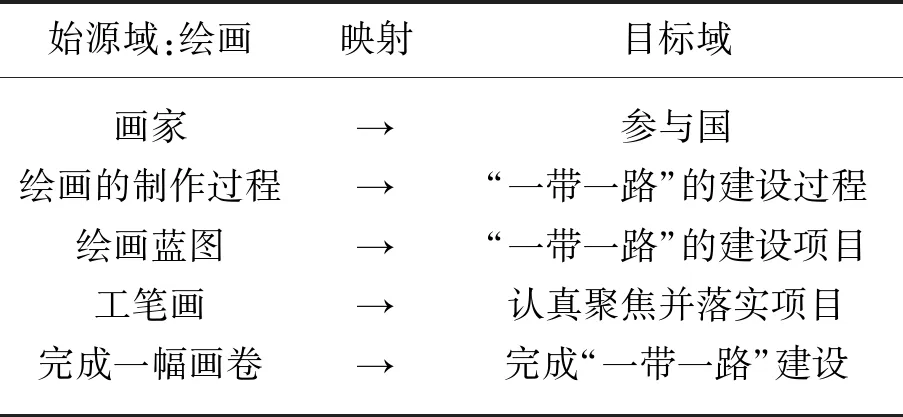

以上隐喻用较为具体的绘画词汇来建构抽象的“一带一路”建设过程,体现了“一带一路建设是绘就画卷”的隐喻。由隐喻表达可以推测出相关的隐喻映射有:“参与国是画家”“一带一路的建设项目是绘画蓝图”“细化落实一带一路建设总目标是绘制工笔画”“完成一带一路建设是成功绘就一幅画卷”等,见表4。

表4 绘画隐喻

“描绘蓝图”“工笔画”和“画卷”属于绘画领域的词汇,反映了作品循序渐进完成的过程。“一带一路”倡议作为一项世纪大工程,涉及众多国家在不同领域的合作,需要进行总体规划。例7中,习主席用“描绘共建‘一带一路’新蓝图”隐喻性表达了“中国欢迎合作各方积极献言献策,共同商讨一带一路的建设规划”。

中国画历史悠久,早在魏晋南北朝时期,就出现了专门的画论。作为中国画画体之一,工笔画几乎与中国绘画的起源同步。工笔画注重对形的描绘,“其涵义多与细谨整饬、工巧写形有关”,具有“工以致精,细以表微”的画体特征[17]。例8中,习主席用工笔画精谨细腻的风格来形容“一带一路”建设,隐喻性表达“合作各方要严谨地对待并深度落实合作项目,高质量共建一带一路”的愿景。中国画扎根于中国哲学,深受“有无相生”“天人合一”“以和为贵”等思想的影响,追求不同元素之间的平衡,呈现和谐的画卷。“一带一路”沿线国家众多,涉及不同文明、宗教和种族在不同领域的合作与交流,难免会存在某些对立因素。例9中,习主席用“携手绘就共同发展的美好画卷”来隐喻“一带一路”建设成果,体现了“和谐”的思想,隐喻性传达了“中国尊重每种文明,绝不会将自己的文明强加于其他文明”的承诺;同时也表达了“不同文明、文化和思想在相互碰撞中吸收新的养料,茁壮成长,最终呈现和谐的发展景象”的愿景。

2.2.4家庭隐喻

由MIP判断出习主席运用了一些与“家庭”相关的隐喻性词汇,如:“大家庭、亲如一家、兄弟”等,相关表达如下:

例10:中阿两大民族虽相隔遥远,却亲如一家(习近平在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话)。

例11:我们推进“一带一路”建设不会重复地缘博弈的老套路,而将开创合作共赢的新模式;不会形成破坏稳定的小集团,而将建设和谐共存的大家庭(习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲)。

以上隐喻表达运用了“家庭域”的概念帮助人们理解较为抽象的“一带一路”的相关概念,建构了“一带一路合作各方是一个大家庭”的隐喻,其中包含的隐喻映射有:“各个参与国是大家庭中的一员” “和谐的国际关系是融洽的家庭关系”“一带一路建设中的问题是家庭事务”“一带一路建设的成果是家庭财产”等,见表5。

表5 家庭隐喻

在人类社会的演化进程中,家庭先于国家出现。冯友兰先生曾论述过中国社会中“家庭”的地位,他指出“家族制度就是中国的社会制度”[18]。可以说,家庭是中国社会组织的核心。此外,自汉代以来,儒家文化一直是中国社会的主流价值观,推崇“孝道”“以和为贵”和“大同社会”等理念。这些与家庭相关的观念深深地影响着中国人的思维方式,反映在日常的语言系统中,譬如“家和万事兴”和“父慈子孝”。追求“和”的理念也造就了中国人独特的隐喻观,即,“一个和谐的社会是一个关系融洽的家庭”。习主席在“一带一路”相关议题的讲话中运用了较多中华文化的家庭观来阐释“一带一路”参与国的关系。在例10中,习主席使用了“亲如一家”的隐喻。“亲如一家”出自金庸的《射雕英雄传》:“今后两家务须亲如一家,不可受人挑拨离间。”在中国文化下,“亲如一家”常用来形容“非常密切的关系”。习主席用“亲如一家”隐喻性肯定了“中阿两国的友好关系”;也传达了“两国能像亲人一样互帮互助”的希冀。在例11中,习主席借助“大家庭”的隐喻,隐喻性表明“各个参与国都是大家庭中的一员,都应参与处理家庭事务,承担家庭责任,这样,一个大家庭才能发挥其优势,更好地服务家庭成员”。将家庭相关的概念映射到“一带一路”建设这一目标域,寄托了习主席对合作各方可以勇担责任、团结协作,共同高质量建设“一带一路”的希冀。只有各国积极参与合作,“一带一路”建设才能取得更多成果,惠及各个参与国。

3 结语

本文借助MIP,识别和归纳了习主席有关“一带一路”系列重要讲话中的12种隐喻类型及其表达,从文化角度分析旅程隐喻、农耕隐喻、绘画隐喻和家庭隐喻。研究发现,语篇中出现大量的旅程隐喻,有助于解读“一带一路”中“路”的深刻内涵。此外,农耕文明、中国画和中国式家庭价值观历史悠久,影响并构建了中国人独特的思维方式,因而习主席讲话中也运用这些隐喻来阐释“一带一路”倡议解读“一带一路”话语中的隐喻,对于理解和传播“一带一路”倡议的外交理念及其所基于的中国文化具有重要的现实意义。