76例COVID-19患者出院2周内心理状况调查分析

2021-06-07潘静静秦玉荣刘戊明

潘静静 秦玉荣 曹 洁 路 宏 刘戊明

(中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院),安徽)

新型冠状病毒肺炎(下称新冠肺炎),世界卫生组织(WHO)命名为COVID-19,由新型冠状病毒感染引起的一种急性感染性肺炎,其病原体先前未在人类中发现,新冠肺炎是新发传染病。自发病以来,新冠肺炎疫情迅速蔓延,波及全球,其传播速度快、感染范围广、防控难度大,WHO将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”(Public Health Emergency of International Concern,PHEIC)[1-2]。病人感染初期有发热、乏力、干咳的症状,逐渐出现呼吸困难,严重者出现呼吸窘迫综合征或脓毒症休克,可增加进入重症监护室(ICU)的概率和病死率[3]。新冠肺炎不仅对患者躯体上有很大的影响。同时,也对其心理产生严重影响,明显延长患者的身心康复周期。本文旨在分析新冠肺炎患者的出院2周内心理现状,为临床有针对地制定应对策略提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取中国科学技术大学附属第一医院感染病院2020年1月29日至3月7日治愈出院的76例新冠肺炎患者作为研究组,同时选取同期收治的新冠肺炎疑似患者,最终排除新冠肺炎好转出院的76例患者作为对照组。其中,对照组男45例,女31例;年龄16~75岁,平均年龄(45.13±18.93)岁,平均体重(53.07±2.11)kg,合并糖尿病15例,合并高血压16例;研究组男性43例,女性33例;年龄21~74岁,平均年龄(46.39±17.57)岁,平均体重(53.48±2.47)kg,合并糖尿病13例,合并高血压14例。两组患者的基线资料比较,差异不明显。

1.2 内容和方法 借助“互联网+”,利用电话、微信、APP等新媒体,开展线上随访、复诊提醒及康复指导[4]。两组患者出院之后,进行相同的随访,并给予相应的干预。具体措施包括(1)成立随访小组,安排专人对出院第一天、第七天、第十二天的患者电话回访。询问目前体温情况,有无咳嗽、气喘等呼吸系统症状及心理状况。(2)询问出院后有无社区人员或基层医疗机构对接,是否单独居住,房间是否通风,指导对其接触环境严格按《医疗机构消毒技术规范》实施消毒[5]。(3)针对出院带药患者,询问是否按时服药,服药后有无不良反应。(4)心理干预,出院当天随访人员即联系患者,建立医患无缝联系,及时沟通;建立患者微信群,方便患者互相交流,并分享一些积极向上的文章。教会身体放松方法如深呼吸、渐进性肌肉放松、正念冥想等方式,缓解心理压力[6]。对于心理问题明显的患者,每隔两天即电话交流,倾听患者内心想法,取得信任,让其感受到关怀,直至情绪稳定后改为按计划回访。告知其中科院心理研究所开设的心理服务平台登陆方法,教会其线上咨询。(5)对于合并糖尿病、高血压等疾病患者,有针对性进行个性化护理指导,加强基础疾病的观察。(6)将复诊流程及注意事项提前三天发至患者微信/短信,复诊前一天再次电话/微信提醒。对于出行不方便患者及时与当地社区取得联系,提前安排好交通工具,当天专人接送。(7)征求患者及家属对医院运行环节中的建议和意见,督促工作的改进。(8)指导佩戴口罩、做好手卫生,禁止外出,注意休息、避免劳累,合理饮食、避免刺激食物,保持心情愉悦。

1.3 观察指标 患者出院2w内对其进行微信问卷调查及电话随访,评估两组患者的心理状况。使用SCL-90量表评估患者生活质量,从无症状到症状严重给予1~5分评定,包括躯体化、人际关系敏感、焦虑、恐怖以及偏执等因子。在干预前后采用焦虑自评量表(SAS)以及抑郁自评量表(SDS)量表分别评估患者焦虑和抑郁的心理状态。SAS标准分:≤50分:无焦虑,50~59分:轻度焦虑,60~69分:中度焦虑,≥70属:重度焦虑。SDS评分:≤53分:无抑郁,53~62分:轻度抑郁,63~72分:中度抑郁,≥73分:重度抑郁。

1.4 统计分析 本研究统计学数据采用SPSS22.0进行分析:计数资料用n(%)表示,采用χ2检验;计量资料用(±s)表示,采用t检验。以(P<0.05)为检验水准。

2 结果

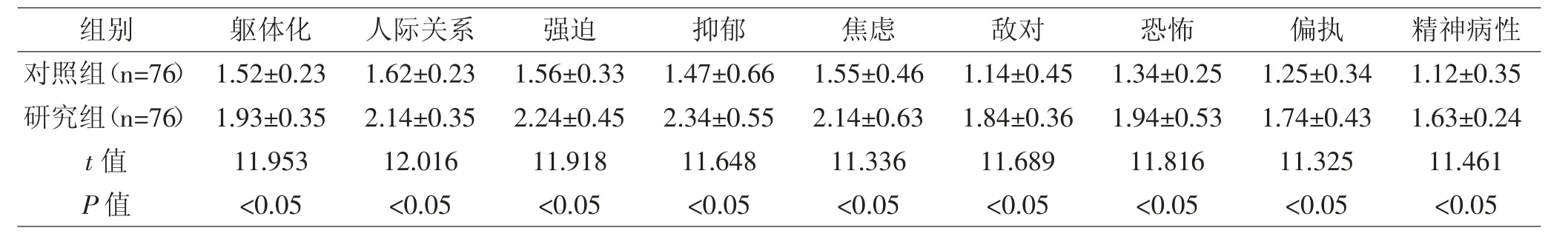

2.1 两组患者的SCL-90评分比较 研究组患者的SCL-90评分与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1

表1 两组患者出院2周后的SCL-90评分(±s,分)

表1 两组患者出院2周后的SCL-90评分(±s,分)

组别 躯体化 人际关系 强迫 抑郁 焦虑 敌对 恐怖 偏执 精神病性对照组(n=76)1.52±0.23 1.62±0.23 1.56±0.33 1.47±0.66 1.55±0.46 1.14±0.45 1.34±0.25 1.25±0.34 1.12±0.35研究组(n=76)1.93±0.35 2.14±0.35 2.24±0.45 2.34±0.55 2.14±0.63 1.84±0.36 1.94±0.53 1.74±0.43 1.63±0.24 t值 11.953 12.016 11.918 11.648 11.336 11.689 11.816 11.325 11.461 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

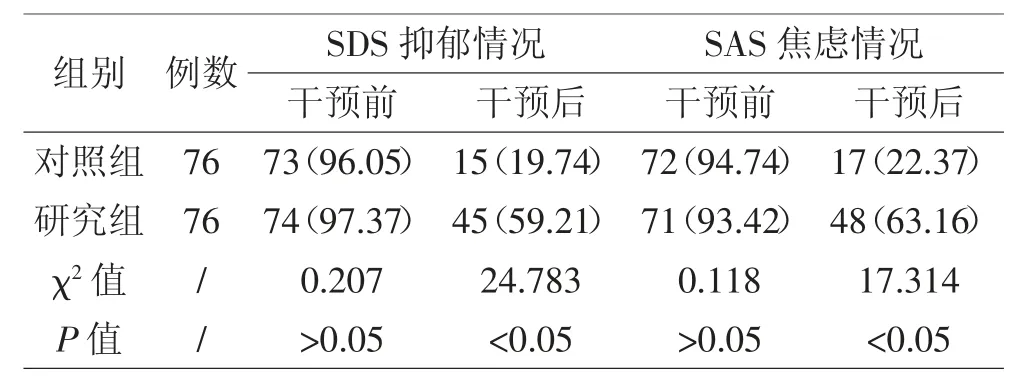

2.2 两组患者的焦虑抑郁情况 两组患者干预前SAS焦虑、SDS抑郁情况均无差异(P>0.05),干预后SAS焦虑、SDS抑郁情况均显著下降(P<0.05),且研究组干预后SAS焦虑、SDS抑郁情况均少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2

表2 两组患者干预前后SDS以及SAS评分对比(n,%)

3 讨论

本研究通过对76例新冠肺炎和76例疑似病例进行研究,发现新冠肺炎对患者的心理健康,有很大的影响,通过SCL-90量表评估患者生活质量,与对照组比较可以发现,在九个因子:躯体化,强迫症状,人际关系敏感,抑郁,焦虑,敌对,恐怖,偏执及精神病性各个方面的评分都相对较高,因此可以发现新冠肺炎对患者的生活质量有很大影响。而通过采用焦虑自评量表(SAS)以及抑郁自评量表(SDS)量表分别评估患者焦虑和抑郁的心理状态,可以发现新冠肺炎对患者的心理状况有很大的影响,极易诱发患者的焦虑情绪。通过干预后,患者的抑郁、焦虑情绪较前有明显好转,但是相较疑似病例,新冠肺炎对患者的影响更明显且遗留的时间更长。

传染病患者的焦虑情绪较其他疾病更明显,除了疾病本身对患者的影响外,因为传染病对周围人群具有传染性,人们往往采取避而远之的态度,担心被传染,产生歧视的目光,更增加了患者的心理压力,加之公众对传染病认识不足,对预后不了解,心理压力大,极易产生自卑感[7],进而造成严重的焦虑抑郁状态,表现为情绪低落、精神不振、寡言少语,对生活失去信心,对疾病的预后产生悲观情绪,对于治疗也很消极,不愿意配合[8]。

新冠肺炎作为一种新的急性呼吸道传染病具有传播速度快、传染性强、人群普遍易感的特点[9],对社会及个人产生了极大的恐慌作用,而个人在面临突发事件时,极易产生极端思维[10]。在本项研究中发现,新冠肺炎患者出院2周后,其心理上仍然存在较明显的抑郁、焦虑情绪,与对照组比较可以发现,干预后患者的焦虑,抑郁情绪虽然明显好转,但较对照组仍有较大差距。究其原因可能是患者在被确诊后,经过一段时间的隔离治疗,加上出院后仍需要继续隔离14天,长时间处于封闭环境,缺乏人与人之间的沟通,无法与外界环境接触,孤独自处,必然加重了对疾病的恐慌。患者在短时间内难以接受,极易产生苦闷、焦虑、抑郁等心理。同时,目前新冠肺炎的的治疗上没有特效药物[11],治愈主要靠患者的自身免疫力[12],极少病例出现复阳[13],这必然导致患者担心疾病不能治愈或者不能根除,病情反复或进展,入住重症监护室,治愈后仍然像非典一样遗留明显后遗症,会对生活、工作、家庭等造成影响。另外目前对新冠肺炎的研究不够深入,公众对新冠的了解更是停留在新闻报道中,对患者有极大的歧视心态,必然会给患者带来极大的心理压力。

鉴于新冠肺炎的特殊性和对患者的躯体上和心理上的影响,治疗上心理干预应尽早介入,也与现在的生物-心理-社会医学模式相契合。早期的心理干预,可以增强患者的自我调节功能,稳定情绪,明显缩短疾病的周期,有利于患者早日回归社会。

综上所述,新冠肺炎患者及排除新冠肺炎患者出院2周内心理状况仍然较差,尤其是新冠肺炎患者,其心理上仍然存在诸多问题,在治疗过程和恢复过程中,对患者采取相应的心理干预,可以维护患者的心理健康,促进疾病康复。本次实验样本容量较小,纳入的研究对象数量少,结果可能具有偶然性,尚需大样本、多中心的随机对照研究进一步验证。