“还原”:中国书法国际传播路径的实践与反思*

2021-06-07李守石

■ 周 斌 李守石

一、研究背景

改革开放以来,中国的传播学研究已经走过了40余年的艰辛历程。20世纪90年代中期之前,学者们所做的工作主要是被动地将西方传播学理论引入中国,为中国的新闻事业发展服务;90年代中期,国务院学位委员会和国家教育委员会将传播学设置为二级学科,此后,中国的新闻传播学有了长足发展。①这些研究为早期中国的新闻和宣传提供了理论源泉、解决了一定的实际问题。然而,任何理论的产生都根源于特定的历史时期和历史条件,随着时代的变迁,历史上产生的理论未必能完全适应当下时代的发展,适用于一国的理论,未必在他国同样奏效。现代传播学起源于20世纪三四十年代的美国,其理论中自有部分恒久不变的普遍性价值,但某些部分却是需要根据时代的变迁以及国别的差异进行修正和完善的。此时如果完全生搬硬套西方传播学理论的思考方式和路径,那么很多结果是不尽如人意的。中国和西方国家在时代背景、文化传统、政治制度和经济发展等方面都存在巨大差异,如何在传播学宏观理论叙述与中国本土化传播学实践中形成一个中观层次的理论联结,从中国解决新闻和传播问题的研究中归纳出符合中国国情与时代特征的传播学理论或传播路径,这正是本文所要关注的重要问题。

二、文献回顾

传播学的基本研究范式主要源于美国的传播学理论,特别是“二战”时期形成的结构功能主义。改革开放以来,中国的传播学有了长足发展,但多是基于美国结构功能主义的传播学理论而发展起来的,尚未形成符合中国国情和时代发展的传播学理论。胡翼青指出,中国传播学发展40余年来,仍然功利主义倾向严重,多以政策为导向,学科意识形态保守。②可以说,结构功能主义的传播学理论深刻影响中国的传播实践。

施拉姆(Wilbur Schramm)总结了传播媒介的三种功能,政治功能、经济功能以及一般的社会功能,为政府掌控社会提供了助力。拉斯韦尔(Harold Lasswell)也指出传播媒介具有环境监视、社会联系与协调、社会遗产传承的功能③。卢因(Kurt Lewin)也创造性地提出了“把关人”这一著名概念,“成为以后传播学领域系统分析和诠释新闻(信息)传播过程中内在控制机制理论的代表性观点和重要主张。”④可见,结构功能主义代表人物所论述的传播媒介之功能正是在意识形态的控制与反控制之中发挥作用的。结构功能主义对我们理解传播的功能及如何进行传播奠定了重要基础,然而,正是这种在“功能”“工具”的指导下,同时又为了维护西方民主意识形态的理论范式,无可避免地使传播实践走上一条“政治化”的道路。这也为结构功能主义在当前自媒体时代遭遇重挫埋下了隐患。在一定程度上,这种“实用主义”并未很好地发挥其功效,达到传播者的预期目标。例如,“二战”之后,美国向国外派遣的驻外人员、开设的项目工程都因为和落地地区的文化差异,而多多少少遭遇了挫折与失败。正如有学者指出的那样,那时的美国人是“文化文盲”⑤。因此,我们必须回到传播最本质的意义那里,才能更好地分析是哪些因素影响了传播者目标的实现。

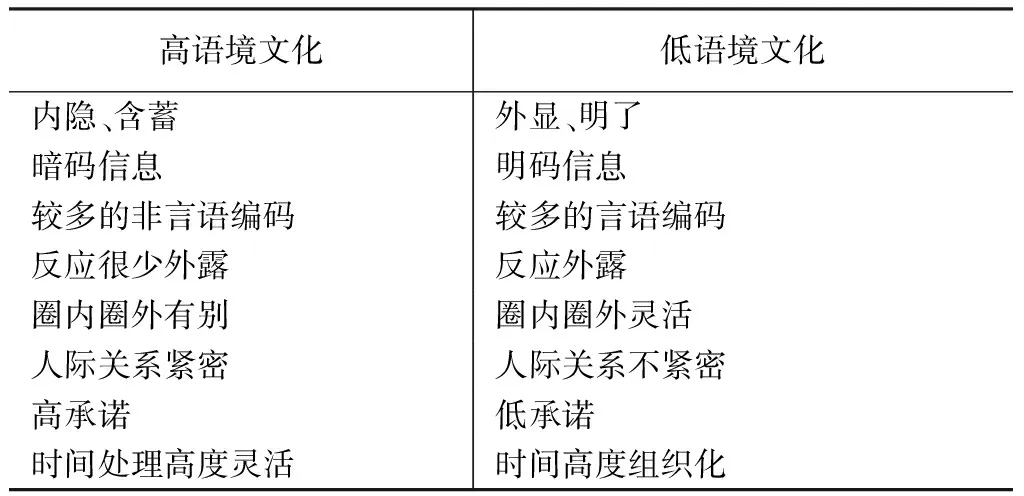

从本质上而言,传播是不同文化背景的人际之间的交流,爱德华·霍尔(Edward Hall)针对不同文化群体之间的交流提出了跨文化传播的经典论述。他提出了“高语境文化”与“低语境文化”的重要论述,奠定了跨文化传播的理论基础。霍尔认为,在传播过程中,语言编码只是信息的一部分,而不是全部,人们必须理解语境。他根据传播对语境的依赖程度,区分了“高语境文化”和“低语境文化”。“高语境文化”需要人们浸入式地感知和学习,才能达成理解和接受,这种文化通常是含蓄的、晦涩的、“只可意会”的;而“低语境文化”则简练明了、通俗易懂(见表1)。

表1 高低语境文化差异

同时,霍尔认为,文化根植于人类的生物性。不同的族群有着不同的文化。一般而言,同一族群经过漫长的历史发展,在潜移默化中形成了共享文化,这部分文化不需要明示、约定俗成,成员彼此心照不宣,这就是隐性文化。然而,在跨文化交流中,彼此并不熟悉对方的隐性文化,必然会导致误解与冲突。尤其是在高语境文化群体同低语境文化群体交流时,彼此间的冲突和误解则更多了。在中西方文化中,中国属于高语境文化,西方属于低语境文化,中国人在交流中更注重语境的解读,而西方人把注意力更多地集中在字面意思上;高语境文化在时间观念上通常是多向性的,即在特定时间内能够同时兼顾多种事宜,而低语境文化在时间观念上则是单向性的,他们大多只能在既定时间内专注一件事,有序地安排事情的先后顺序。

可见,生物性不同、文化语境不同、时间观念不同等因素导致了不同群体对讯息解读的差异,也是误解与冲突的根源所在。虽然霍尔的理论对了解和指导传播实践提供有力支持,关于传播的深刻探讨也具有永恒指导意义,但其仍是特定历史背景下的产物,带有时代局限性和某种种族偏见,实证研究方法也不够科学⑦,同时也未进一步明确如何弥合高语境文化与低语境文化之间的“文化落差”,即在文化从高语境向低语境传播时,介入何种共通于二者之间的“中介”能使双方减少误解和冲突。本研究正是基于此,希望对霍尔的跨文化传播理论做进一步补充。

三、理论框架与研究假设

就一般意义上的国际传播而言,传播的主体与客体往往涉及两个或多个国家或者来自于不同国家的人群。由于生长环境的不同,这些人群对同一事物往往呈现出不一样的理解,也经常发生纠纷、误解甚至武力冲突。而传播的意义就在于实现不同文化语境下人的相互理解与共鸣合作。因此,理解国际传播需要回答三个问题:(1)涉及的传播主体和客体分别是谁?(2)它们的文化语境有何差异?(3)当前的传播实践面临着哪些困境?对上述问题的回答,本文尝试立足于爱德华·霍尔的高低语境文化论述,提出“还原”路径,以解释传播理论变迁中的中国经验。

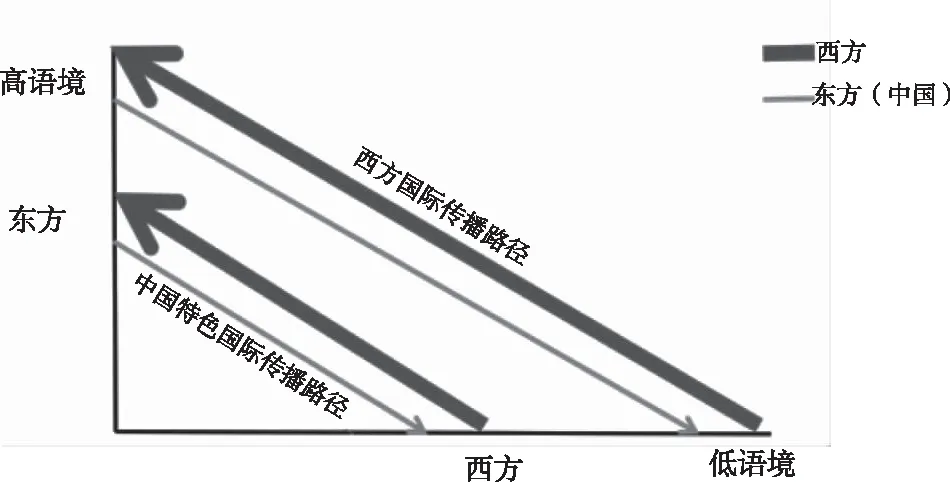

当前,中国国力不断发展,各国友人对中国的传统文化产生了浓厚兴趣,中国政府也日益重视对外传播中国文化。然而,中国与西方最大的不同在于语境的不同,中国属于高语境文化国家,因此,必须加以研究的应当是高语境文化国家如何向低语境文化国家进行传播的问题。对从高语境文化向低语境文化传播路径的研究,在一定意义上讲,正是对霍尔传播理论的补充和完善(见图1)。

图1 东西方国际传播路径差异

由于中国与西方国家存在不同的文化背景,中国文化完全被西方国家所理解和接受几乎是不可能的。对于中国书法而言,其代表的是一种“Silent Language”(Edward Hall,1959)⑧,与西方国家分属不同的思维体系和文化体系,其对外传播实质上是一种跨文化传播的行为。目前,学术界已有不少学者意识到中国书法对于传播中国文化、影响目标受众的重要作用,但探讨中国书法国际传播路径的还较少。这些研究大都主要基于结构功能主义的视角出发,带有目的论的导向,主要探讨书法对于增强中国软实力、实现中国文化“走出去”的作用,其根本上是将书法视为一种传播工具,主要研究书法的功能。⑨中国书法确实具有传播中国文化的功能,有助于中国的国际传播。然而,在当前的时代背景下,信息技术空前发展、民主人文思想深入人心、结构功能主义遭遇挫折,如果仍然将书法视为“工具”以传播中国文化,将适得其反。

因此,如何使中国高语境的文化有效地传播到低语境的西方国家,并使中国的国际传播兼具“功能”与“人文关怀”成为本研究的重点。研究认为,从低语境国家向高语境国家传播信息是易于理解的,但由于高语境国家的话语含蓄、晦涩,信息从高语境国家传向低语境国家,却是不容易理解甚至是容易被曲解和误解的。高语境文化传播到低语境文化国家,由于存在着文化差异和“文化落差”,高语境文化需要“还原”成低语境的文化,采用与低语境文化有关的形象或图形与低语境直接对接,将高语境文化还原成低语境文化群体所能理解的形式,才能为低语境人群所了解和接受。

基于前期调研情况,本研究提出三个研究假设:

假设1:书法是一种“还原”媒介和国际传播载体,在文化交流过程中能够将中国的高语境文化还原成低语境国家能够接受的形态,更容易使低语境文化人群接受、理解和学习。

假设2:书法这种易于被低语境文化人群接受的文化艺术形式能够获得汉语教授者的认可,有利于中国汉字和文化的传播,并且易于增强外国友人对中国的兴趣和好感度。

假设3:书法在文化交流过程中重塑了人文关怀的思想路径,还原了传播媒介之于个人与社会的意义。

四、研究方法

中国属于典型的高语境文化国家,而中国书法的艺术形式又是高语境的巅峰,是东方文化最高等级的文化形态。书法是以汉字为载体的艺术形式,由于西方没有与之相对接的文化艺术,所以大部分人认为中国书法很难传播到西方,即使能够传播也是一种小众传播。然而,笔者团队根据近十年的中国书法传授经验,将中国的汉字还原成低语境国家能够接受的形态展示出来会使学生更容易接受、理解、学习,也更容易记忆。

本团队老师通过多年的授课实践观察、问卷调研和深入访谈,运用实证的研究方法获得相对客观的结论。研究所选取的研究对象全部来源于团队老师过去8年中所教授书法的学员,经历的时间跨度从2011年至2019年,参与书法教学实践的学生有美国、欧洲和联合国的学员,他们包括学龄前儿童、小学生、大学生、白领和社区居民等不同职业人员共计1790人,研究对象的涵盖面具有一定广泛性。具体调研时间段、学校名称、授课对象、被调研学生数量和他们对书法十二生肖文字的辨识率参见表2。

表2 书法教学实践调研概况

(续表)

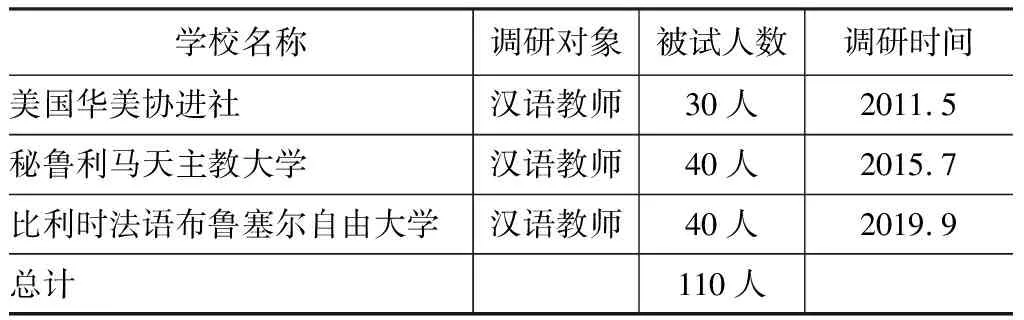

同时,本研究在上述机构中随机抽取了秘鲁利马天主教大学、比利时法语布鲁塞尔自由大学和美国华美协进社三个机构,对其中110名汉语教师开展问卷调研,旨在了解书法教学对外国学生学习汉语和了解中国文化的作用等问题。本次问卷调研回收问卷110份,其中有效问卷108份。问卷调研的具体学校、调研对象、被试人数和调研时间情况参见表3。

表3 汉语教师问卷调研基本情况

另外,基于平时的书法教学实践观察和问卷调研结果,本研究针对一些具体问题,随机挑选联合国12名学员(有2名访谈对象来自中国,其余人员均来自墨西哥、加拿大、英国、西班牙等不同国家)进行深入访谈,以期进一步探索中国书法教学对认识和了解中国文化的影响和作用。

五、分析与讨论

本团队书法老师从多年的书法教学中发现这样一个有趣现象:在向国际学生教授中国书法时,如果直接教这些学生中国汉字,他们很难认知和理解这些汉字及其所代表的含义,但是如果将中国汉字还原成象形文字,这些国际学生对中国汉字的兴趣和辨识率将大大增加,并且也更容易理解和接受中国文化。那么,将晦涩难懂的中国汉字还原成国外受众能够理解的形式,是否更有利于国际受众认知、学习和理解中国汉字与文化呢?为了验证这一问题,本团队老师分别从书法学习者和汉语言文化教授者的视角进行了以下实验。

(一)“还原”与实践对象的认知力分析

表2的实践调研主要从书法学习者角度展开。在实践调查中,书法教师将十二生肖的汉字直接展示给调研对象,让他们说出对应的中文文字,实践对象对这十二个汉字的辨识率很低。在进一步的实践中,教师将十二生肖的象形文字展示给被试学生,让他们辨别出这十二个象形文字分别代表着什么汉字(见图2)。

图2 十二生肖的象形文字

研究发现1:象形文字越接近十二生肖动物本身,则学生对象形文字的辨识度越高。

学生们对象形文字“猴、鸡、羊、牛”的平均辨识率高达82.12%,我们称之为第一梯队;对“马、猪、虎、蛇”这四个字的平均辨识率是40.67%,称之为第二梯队;对“鼠、狗、兔”这三个字的平均辨识率是6.48%,称为第三梯队;对“龙”的平均辨识率是2.74%,这是第四梯队。在第一梯队中的“猴、鸡、羊、牛”的象形文字符号更接近动物本身的样貌,所以在1790人的样本中这四个字的辨识率是最高的。第二梯队的“马、猪、虎、蛇”的象形文字虽然没有第一梯队那么接近动物本身的形态,但是也还具有一定的相似性,所以有40.67%的认知率。而第三梯队里的“鼠、狗、兔”的象形文字与动物本身的样子就离得比较远了,所以只有6.48%的辨识率。“龙”字因为与现实中的动物没有对应关系,所以要认知“龙”字不仅要对中国文化有所了解,而且要知道“龙”字,所以认识“龙”字极其不容易,不是一般的外国人能认知的。能认出龙的实验对象要么是猜测的程度比较大,要么是对中国的生肖文化比较熟悉才能认知龙这个字。

研究发现2:人们对以图形为载体的文字具有一种天然的接受度。

在给西方的小学、学前儿童上课的实践中,把中国的12个生肖文字做成卡片,问有认识这十二个汉字的吗?没有人说认识。接着说现在有十二个动物,你们能猜猜它们分别是什么动物吗?结果大家能猜出50%左右的汉字。这说明,不管什么国家的人,对以图形为载体的文字有一种天然的接受意识。

研究发现3:年龄越小对象形文字的辨识率越高。

小学、学前儿童能通过象形文字猜出50%左右的汉字,大学生和其他成年学员能认知的比率则为40%左右。从数据对比来看,年龄越小的学员对象形文字的辨识率越高,因为儿童对形象生动的符号刺激反应比较敏锐,对象形文字或者图形的认知相对敏感。而大学生和其他成年人,由于受生长环境、经历的影响,在头脑中形成了一定的思维定式和思维习惯,某种程度上会被社会所驯化,而对形象生动的刺激反应也比较迟钝。

文字具有社会性,是语言的一种载体和符号,代表了一个文化群体对某一事物“再现”的集体认同,不同文化群体对于同一事物的“再现”有着不一样的文字符号,也就是语言的任意性。因此,从某种意义上而言,传播就是要实现不同文化群体对彼此文化符号的认知和了解。索绪尔提出,语言符号由所指与能指构成,“所指与能指分别代表着概念和音响形象”⑩。所指指的是具体的事物,这事物经过人的心理过程进行“再现”,从而形成一个语言符号和文字符号,逐渐被社会群体所认同,所指是意义性和概念性的。能指主要指的是声音和形象,这种声音和形象也是通过人的心理过程对具体事物的声音和形象进行“再现”,同时通过口头发音来完成。概言之,一个“再现”具体事物的文字符号,由两部分组成,一部分代表着意义和概念,一部分表音和表形。显而易见,面对陌生文化群体的语言符号或者文字符号,我们比较容易接受的是其表音和表形的部分,而对于意义和概念的理解则较为困难。

从日常教学的实验结果可以看出,汉字作为高语境文化的代表之一,对于低语境文化的人群来说是晦涩难懂的,他们很难直接将中文文字符号与现实生活中的具体事物联系在一起,因此,让他们直接猜出中文文字符号所对应客观实物是十分困难的。而书法更具象形性,是对现实生活中具体事物的一种图形性或者线性的“再现”,因而和其所表征的实物在外形上具有极强的相似性与情感上的交融、暗示特性,人们就很容易猜到其表征的实物是什么,这也就是为什么人们对以图形为载体的文字具有天然接受度的缘由。尤其是对于未受社会规训的儿童来说,他们想象力更加丰富,对形象生动的刺激反应就更加敏锐,能更容易地猜到具体事物。

由于语境差异,低语境文化人群很难理解晦涩高深的中国文化,但由于人们对以图形为载体的文字具有天然接受度,对形象生动的刺激反应比较敏锐,中国的高语境文化可以通过形象化、生动化的形式还原成低语境文化,从而使得低语境文化人群更好地理解中国文化。将高语境晦涩、抽象、难懂的文化还原成低语境文化人群易于理解的形式,有助于提高低语境文化人群对高语境文化的认知力、理解力和接受度。因此,假设1得到验证。

在学习中国文化的过程中,首先要了解和学习汉字,这是典型的由高语境文化向低语境文化的传播过程,此时通过中国书法的介入和学习,将汉字还原成低语境文化国家更容易接受的象形文字或者表音表意文字来传授,即把高语境的文化还原成低语境的文化,形式上的还原,拉近了两者之间的跨度,减少文化之间的差异,降低文化间交流传播的难度。然而,在通常的由高语境文化向低语境文化传播过程中,传授者往往忽略了低语境国家学习者更容易接受的汉字的象形性或者直截了当的图形对学习高语境国家文字和文化的辅助作用。另外,在由高语境向低语境文化传播过程中需要注意的是汉字的表音表义,即汉字的形声性。在汉字语言教学中,三点水偏旁(氵)表示与水(water)有关的意思,如“河、湖、江、海”等字在字意和字音上更容易被低语境文化的人群产生联想,也就便于他们理解和记忆。

(二)书法与传播中国文化的分析

从表1的授课实践中发现,通过书法进行“还原”,国际受众更容易理解、学习和接受中国文化。那么,表1的实践结果是否客观,为进一步验证实践结果,我们还需要从汉语言文化教授者的角度去观察和分析。为此,本研究团队问卷调研了110名对外汉语教师,并对其中108份有效问卷进行了分析。

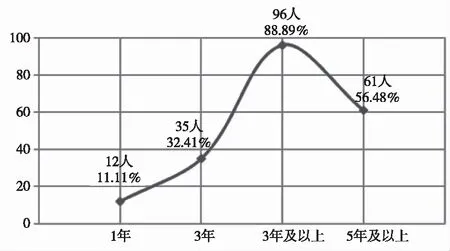

在表3的问卷调研中,研究团队通过对108份调查问卷进行分析发现,参加此次问卷调查的对外汉语教师有99名来自中国,其余9人分别来自美国、秘鲁和比利时,且这108名教师均从事对外汉语教学1年以上,其中,从事对外汉语教学3年及以上的教师人数占总人数的88.89%,5年以上的为56.48%(见图3)。

图3 汉语教师从事对外汉语教学的时长

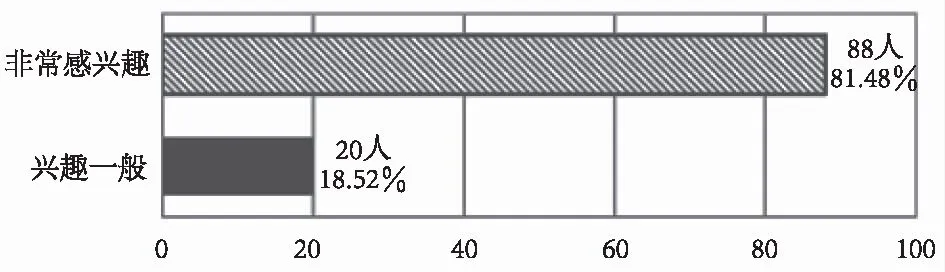

在所有被访者中,有88人(占总人数的81.48%)表示对书法非常感兴趣,仅有20人(占总人数的18.52%)对书法的兴趣一般(见图4)。

图4 汉语教师对书法的兴趣如何

可见,几乎所有人对书法都保持了一定的兴趣。由于受试者从事对外汉语教学均有较长时间,且91.67%的被访者来自于中国,他们对于中国书法、中国文化及其对外传播都有较为深刻的认识和理解,因此,他们的问卷所显示出来的结果是较为客观真实的,有助于理解中国书法国际传播的现状。

此外,为了考察书法对于传播中国文化的作用以及中国书法传播面临的困境,本次问卷还设计了另外两组问题。

第一组,考察书法对于传播中国文化的作用。

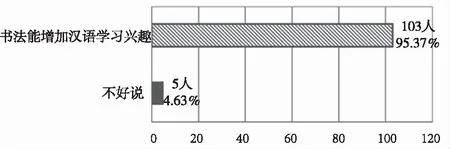

对本组问题结果分析发现,95.37%(103人)的被访者认为在汉语教学中增加书法教学可以提高学生学习汉语的兴趣,仅有4.63%(5人)的受试者持怀疑态度,认为这“不好说”(见图5)。

图5 书法是否能增加汉语学习兴趣

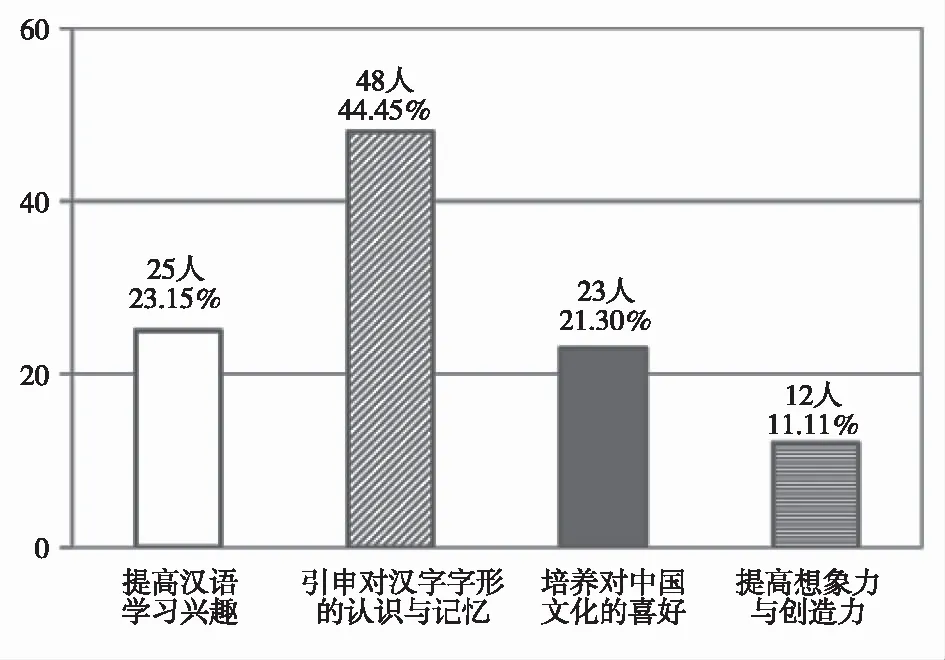

但是,所有人都认为增加书法内容有助于学生了解中国文化,并且所有人都认为本次书法培训很有必要。在最后一个问题中,有25人提到增加互动和书法教学可以提高学生学习汉语的兴趣,48人提到从书法可以引申到对汉字字形的认知和记忆,23人提到书法可以培养对中国文化的喜好,12人提到书法可以提高学生的想象力和创造力(见图6)。

图6 学习书法的好处

第二组,考察书法传播面临的困境。涉及的问题包括:

对本组问题结果分析发现,书法教学面临的最大问题是缺乏合适的书法教材(见图7)。

图7 未开展书法教学或活动的原因

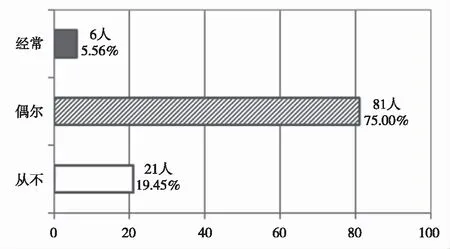

其次,开展书法教学或活动的频率较低,也是书法国际传播面临的主要问题之一(见图8)。

图8 开展书法教学或活动的频率

但是,在此次书法培训的108人中,105名(占总人数的97.22%)对外汉语教师表示肯定会在以后的教学中增加书法教学或书法交流活动。在最后一个问题中,有67人(62.04%)提到今后会通过教授书法课和现场演练的方式向汉语学习者或当地民众介绍中国书法,25人(23.15%)会采取请书法家讲座的方式,53人(49.07%)会采用绘画与书法结合的方式培养学生兴趣,39人(36.11%)会采取开展书法交流活动的方式,33人(30.56)会采用放映书法作品的方式(见图9)。

图9 今后开展书法教学或活动的方式

可见,无论中国的对外汉语教师还是外国的对外汉语教师都对传播中国书法有着浓厚的兴趣,他们希望通过不同的教授形式向汉语学习者介绍和展示中国书法,并且大部分老师相信中国书法艺术是学生习得汉字和了解中国文化的良好媒介。然而,尽管书法作为一种传播媒介的重要性已经被越来越多的人所认识,但在实践中,由于缺少系统合适的书法教材,书法教学和活动开展的频率低、普及面狭窄等原因,书法并没有被大多数西方人所接触和了解。从另一方面看,这恰恰说明书法作为传播中国传统文化的载体和途径还有相当的发展空间。

通过以上对汉语教师的问卷调查看出,在汉语教学实践过程中,书法能增强外国学生学习汉字的兴趣,有助于外国学生了解中国文化。具体来说,书法的线条感、艺术感及其赋予书写者的创造性、想象力能增强学生学习汉字的兴趣,能促使学生由简入深,从学习中国汉字到深入了解中国文化。可见,书法作为一种媒介,能将高语境的中国文化还原成低语境文化人群易于理解和接受的形式,有助于中国文化的传播,并且得到国外汉语教师的喜爱。因此,假设2得到验证。

(三)书法之于个人与社会的意义分析

基于以上实践观察和问卷调研的结果,我们从教学实践和学习认知两方面得出结论,即,书法有助于国际学生认知、学习和理解晦涩的中国文化。反过来说,就是书法可以成为高语境文化国家向低语境文化国家进行国际传播的“还原剂”,有利于中国文化的传播,进而提高中国的文化软实力。

但长期以来,中国书法一直被视为一种高端的文化享受,是千百年来中国文化的精髓,被各朝各代的文人墨客所追崇。如此高雅的艺术仅仅具有传播中国文化,提升国家软实力的所谓“传播工具”的作用?此外,中国书法在国际传播的过程中是否还保留着其最根本的陶冶情操、修身养性等于人的人文关怀的作用?在问卷调查中,我们也发现了这样一个有意思的现象,108名汉语教师中有12名提出“中国书法可以提高个人想象力和创造力”。可见,书法在国际传播过程中仍保留了其最根本的人文关怀的意义。为更进一步对此问题进行验证,研究团队对12名受访者,其中包括来自墨西哥、加拿大、英国、西班牙等不同国家的10名联合国工作人员和2名来自中国的对外汉语教师进行了深入访谈。访谈内容主要围绕以下几个方面展开。

(1)以前是否学习过中文?接触过中国书法吗?

(2)怎样看待中国书法?

(3)书写中国书法时的感觉是什么?

(4)书法对你的生活或工作有所帮助吗?

(5)用笔书写和用毛笔书写,二者之间有什么区别,你更喜欢用那种方式?

(6)怎样看待这次书法培训?

通过分析访谈视频可以发现,尽管个别人员已经学习中文1年或者2年,除了一位对外汉语教师平时上课时会偶尔给学生开展书法教学外,其余人员基本都是第一次接触到中国书法。可见,在中国文化进行国际传播的实践过程中,书法作为一种传播媒介,还没有得到普及和应有的重视。

在访谈中,尽管有2名访谈对象表示,书写书法时,用毛笔比用笔更加困难和更具挑战性,但由于使用毛笔有自由表达、“忘记所有事情”(forget everything)的作用,因此,他们更喜欢书法。除此之外,所有人都表示,用笔写字只是一种“模仿”(follow),比较“中规中矩”(formal),而书法极具“创造性”(creative),使人“放松”(relaxing),更像一种“舞蹈”(dance),像一种“冥想”(meditation),仿佛置身于“另外一个世界”(outside of the world/ another world),可以“表达自我”(express yourself),使人感觉到“平和”(peaceful)。可见,书法作为一种媒介,本质在于赋予人以意义,人们通过书法可以获得精神上的放松和慰藉,通过这种方式实现同中国人的交流和对中国文化的学习。同齐美尔的玫瑰、货币、门与桥一样,书法本质的意义在于对人与社会的关怀,而不仅仅是结构功能主义所谓的“工具”。假设3由此得到验证。

通过深入访谈,我们发现中西方分属两个完全不同的思维体系和语言体系,两者之间存在天然的差异,西方的话语更简洁明了和外显,而中国的话语更加晦涩难懂,需要学习其文化背景,才能真正理解中国字、中国话。然而,书法具有象形性、艺术性和创造性,可以将晦涩的高语境中国文化还原成西方易于接受的“简练的”“形象的”形式,更有助于低语境文化人群学习、理解和接受高语境的中国文化。因此,深入访谈的结果再次印证了假设1的结论。书法作为一种媒介,既有促进中国文化传播的功能性的一面,也能给人带来人文关怀。因此,书法不仅将高语境文化还原成了低语境文化人群易于接受的形式,同时还原了媒介本质的意义,重塑了媒介之于个人、社会的意义,是对“二战”以来美国主流传播理论的反思。

六、结论

中国属于高语境文化,西方属于低语境文化,二者之间存在巨大的天然差异,中国文化晦涩难懂,而西方文化简练明了,将中国文化传播到西方,西方人是不容易学习、理解和接受的,因此,在从高语境文化向低语境文化传播的过程中,需要一种媒介将高语境文化还原成低语境文化人群所能理解和接受的形式。书法具有象形性、艺术性和创造性,通过书法教授中国汉字和文化,更易于被西方人接受和理解,故而,在中国的国际传播中,书法可以成为一种重要的“还原媒介”。此外,中国书法具有陶冶情操、放松自我、修身养性等作用,在国际传播中仍然保留了作为媒介的最本质意义,即对人与社会的关怀。这在一定意义上重塑了人文关怀,是对“二战”以来的结构功能主义的反思。

在中国逐渐走向世界舞台中央的过程中,中国应构建符合中国特色和时代发展的国际传播理论为中国的国际传播实践提供指导。如今,全媒体时代对民主、自由的诉求达到了新的高度,一定程度上要求国际传播在维护国家利益的同时,最大限度地实现以人为本的人文关怀。因此,中国国际传播理论的建构也需要在结构功能和人文关怀之间寻求平衡。如果说,经济、科技促进的全球化为人类的交流和国际传播提供了条件,那么有关文化的载体,诸如书法,将是促进人类形成共情、相互理解和求同存异的精神纽带,为实现“人类命运共同体”奠定了精神支持。

当然,本研究也存在一定的局限性。例如,选取的个案中研究对象不够广泛、选取的人群分布较为集中、对人群的文化背景考察不足等。目前只是根据授课实践,以及有条件的问卷、访谈进行分析,今后会做更加大而全的调查统计,优化研究结构,并试图通过眼动仪、核磁共振等脑功能仪器对人们认知低语境象形文字进行脑部反应区跟踪,通过更科学的仪器剔除一些可能影响结果的因素,使研究结果更加科学和客观。

(本文数据核查和处理工作得到赵燕和吴婷同学的帮助,在此一并致谢。)

注释:

①② 胡翼青、张婧妍:《中国传播学40年:基于学科化进程的反思》,《国际新闻界》,2018年第1期,第74、86-87页。

③ 张国良编:《20世纪传播学经典文本》,复旦大学出版社2003年版,第201页。

④ 李长津、杨达:《西方传播学理论流变与学术贡献述要》,《贵州省党校学报》,2018年第4期,第113页。

⑤ Fred E.Jandt.InterculturalCommunication:AnIntroduction.Thousand Oaks,CA:SAGE.1995.p.4.

⑥ 贾玉新:《跨文化交际学》,上海外语教育出版社1997年版,第34页。

⑦ 李海军:《爱德华·霍尔的跨文化传播思想研究》,江西师范大学硕士学位论文,2006年,第1页。

⑧ “Silent Language”这一说法来自爱德华·霍尔1959年发表的著作《无声的语言》(TheSilentLanguage)。在霍尔看来,无声的语言主要指传播者语言编码之外的信息,如肢体、文化背景、环境、表情等。在这里,说“中国书法文化是一种‘silent language’”,主要指的是,中国书法文化传达的并不仅仅是那个写出来的汉字,更重要的是这个汉字背后的中国文化,以及书写者通过书写这个汉字所表达出来的精气神、思想感情、性格偏好等。

⑨ 参见王岳川:《书法文化输出与书法国际传播》,《中国书法》,2013年第3期。

⑩ [瑞士]费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆1980年版,第102页。