短视频新闻评论话语方式的四种转向*

——以央视《主播说联播》为个案分析

2021-06-07强月新梁湘毅

■ 强月新 梁湘毅

作为直接表达思想的一种论说形式①,新闻评论形成了社论、时评、快评、锐评、网评等各种样态。2014年,手机成为我国网民第一大上网终端设备,具有便捷、连接特质的短视频呈现爆发增长态势,当它与新闻评论融合,立即催化质变出一种新型的互联网传播形态——短视频新闻评论。短视频新闻评论是指在移动平台播放以视频形态呈现的时长不超过5分钟的新闻评论。2019年7月29日,央视移动端推出《主播说联播》,时长通常在2分钟内,联播主持人结合当天重大消息、突发事件或热点新闻,用通俗、个性化的语言出镜口播进行评述,传递着主流的价值、观点和态度。《主播说联播》是短视频与新闻评论融合质变的视频新形态,它具有移动化、碎片化、社交化等短视频特征,更为重要的是,它以表达态度、传递观点为目的,具有鲜明的新闻评论特征。因此本研究将《主播说联播》纳入短视频新闻评论的范畴,并将其作为短视频新闻评论研究的样本。

话语的研究由来已久,利科认为话语是语言的符号性实现②,“话语是作为一个事件而被给予的,当某人说话时某事发生了”③。索绪尔跳出符号学窠臼提出语言的扩张和内聚都需要交际④,话语就是语言交往中具体实际的言语表达方式,费尔克拉夫用话语指称口头语言或书写语言的使用⑤。梵·迪克提炼出一种连接语言学和非语言学领域的跨学科研究范式即话语分析理论。费尔克拉夫认为任何话语事件被看作是一个文本的同时,也应被看作是一个话语和社会实践的实例⑥。从1952年美国结构主义语言学家哈里斯首提话语分析,60多年来,话语分析不断汲取各学科的营养,已形成一个跨学科的研究领域,研究方法层出不穷。梵·迪克话语分析理论主张从文本和语境两个向度对话语进行系统分析,费尔克拉夫则采用文本、话语实践和社会实践三向度进行话语分析阐释。《主播说联播》作为一种新闻评论新形态,抛开表面的视频再现维度、视频画面构图因素,我们更需要基于语言学的逻辑,对其进行修辞和风格的文本分析。我们也要看到《主播说联播》同时是社会条件下的话语实践,其内容和形式无不受到社会、经济等宏观环境和用户、技术等微观因素影响,对其考察也要从语境视阈溯源。《主播说联播》在话语和社会实践中,其语境、基调、修辞、风格都发生变化。本文以《主播说联播》2019年7月29日到2019年9月11日推送的短视频与文本内容为研究之对象,从微观文本结构和宏观社会语境两个维度入手,用定性与定量结合分析法,综合运用话语分析理论阐述短视频新闻评论《主播说联播》话语方式呈现出的四种具体转向,这对融媒语境下研究短视频新闻评论具有理论和应用意义。

一、话语语境:场景化转向

话语分析就宏观而言,指涉与社会之间的关联⑦。话语的社会情境构成了语言的语境。一般而言,语境主要由语言语境、文化语境和情景语境构成。其中,语言语境是指语言所根植的母语环境,文化语境是指语言交际中的社会、文化、政治等背景,而情境语境则是指语言交际时的具体环境。语境对人们理解和把握语言交际来说极其重要,语境不同,效果迥异。《主播说联播》和电视新闻评论比较,传播内容、文化语境、语言语境相同,但前者基于移动互联网语境运用了竖屏场景化的话语方式,即手机竖屏方式为《主播说联播》这一话语实践构建了一种全新的话语场景语境。

在传播场景趋于虚拟化、个性化和移动化的智媒时代,场景已然成为媒体的又一大核心要素⑧。《主播说联播》语境竖屏场景化,即受众接受新闻评论的触达场景从之前的电视横屏变成更近距离的手机竖屏。竖屏话语方式历史性地创造了新闻评论面对面交流的“对话式拟态在线”,交流零距离零时差,在直接交流的模拟情境中,受众能够在全息感受中建构评论员所描述的认知模式。

与短视频新闻评论竖屏场景化语境契合,《主播说联播》话语主要有两种表达方式。一是第一、二人称代词交互广泛运用。纽扣词云(纽扣词云是一个在线中文词汇统计和分析的工具,可以帮助用户进行词性分类、词频统计)对短视频新闻评论文本进行分析(如图1),得出《主播说联播》文本中使用最多的代词是包括人称代词的“我们、我、你、自己、他们、有人”和指示代词“这个”。“让我们感受到了震撼”“我不要你觉得好”等,第一人称代词使用频繁。第一人称用“我”的口吻评论,是“我”的观点直接表达,充分展现了“我”的内心世界。短视频新闻评论竖屏场景化营造了一种个人私交的谈话空间,这种“我”对“你”模拟“在场”交谈的语境,对语气、语态、语调等要求颇高,促使话语双方朝“朋友化”促膝长谈的视角转换。从微观语境看,手机竖屏握持的方式迎合人类触觉感官的需要,《主播说联播》打开了触、听、视觉的大门,多感官的交融维持受众中枢神经系统的平衡,创造了之前传统媒介时代受众无法感受的信息接收体验。同时,主播以亲历者的眼光去观察、去评述,从旁观旁白者的“我”变身亲历者的“我”参与《主播说联播》,增加了新闻评论的真实性、话语的亲和力和语态的亲切感,从而给受众营造了一种身临其境、可感可知的语境氛围。“对,你没有听错”“你可以闭嘴了”等第二人称代词的直接使用,是新闻评论主播面对近距离手机用户设身处地产生同理心从而改变语言符号的具体运用。第一人称、第二人称代词的交互广泛运用,突破主受体交流隔阂,加强了受众的主体意识,激活了受众内心感应,展现了一种社交合群关系,完成媒介维系社群关系的功能使命。

图1 央视《主播说联播》2019年7月29日至2019年9月11日文本中使用最多的代词

二是口语表达回归传播空间。《主播说联播》在新浪微博、微信公号、今日头条、抖音号上全部采用竖屏形式播放。手机竖屏适合展现独个竖长人像,能将更多的表面细节呈现给受众,有效放大评论员的表情和动作,让人产生零距离交流的真实感觉。竖屏视频时刻“在线”且实时“在场”,零距离情境语境促使《主播说联播》里的主播身份转化进入面对面人际口头传播空间的“自我”状态。“自我”发挥其功能时要选择最大利益路径,因此“自我”会在模拟“在场”的互动交流中主动换位思考并迎合受众心理,自愿摒弃高冷范的语气语调,自觉选择并使用“想想看吧”“走着看吧”“多尴尬呀”等人际传播中的口头用语,以期获得受众对其传播内容的最大效能接收和反馈。大量口语的无意识使用与日渐丰富,是语言回归社会性的显性体现。同时,口语的频繁运用将人们从渐行渐远的大众传播乃至网络传播中拉回人际传播的空间,将语言能够彼此交流的功能性属性展现得淋漓尽致。融媒时代传播关系已从自上而下的灌输转变为人人平等的交流,传播形态更是历经传统交互式通信、门户式大众传播、社交媒体时代的大众自传播迭变到泛连接的混合传播。技术导致传播生态的转型以及伴随的传播关系和形态的变迁深刻地改变并延展了《主播说联播》的社交化传播功能,构建了一个观看和交流的社交传播双维场域。竖屏场景化的本质是场景传播,它是《主播说联播》内核价值的外在呈现形式。《主播说联播》以竖屏的场景化、口语的贴近性,揉合触觉、听觉、视觉等多感官体验,延展人类更多的感官通道,折射人类不断追求身体感官丰富性的还原。

二、话语基调:情绪化转向

基调指作品中主要的音调和情感。话语基调作为系统功能语言学中的一个重要概念,不同的学者对其内涵有不同的理解。韩礼德强调话语基调的概念意指“谁参与了交际,参与者的性质,他们的地位和角色”⑨,而马丁认为话语实践活动参与者之间社会关系的协调,除了地位、接触外还包括情感,因此认为话语基调阐释的重心为话语交际提供了主要情感。人声本身就有表达情感的力量。在心理学中,情感作为态度体验是一个人对某人某事的投入程度,体现谈话者的主观因素对交流的影响。情感不同于情绪。情感概念范畴宽于情绪,情绪更为具体细微,有许多不同的维度比如骄傲、狂喜、沮丧、痛苦等。短视频新闻评论《主播说联播》较传统电视新闻评论而言,情感从理性转向理性与感性并重,情绪从单一转向多元。

话语可以通过逻辑关系、背景悬设、修辞手法的应用以及陈述命题的方式传达话语主体的观点和意见。传达是一种认知心理建构,不是压服,而是说服。理论只要说服人,就能掌握群众。西方思维普遍将情感-非理性与认知-理性看作相反的两种力量。这种二元对立的观念在移动互联网时代被彻底颠覆,舆论世界是情胜于理的传播世界,讲道理不如讲情感。人在忧愁或愉快、友爱或憎恨时对外界的判断是不同的,说服的效力跟听众的心理情境有关。诉诸情感的说服方式利用了受众感性的一面,只有受众的情感被打动才能获得情绪上的认同,引发共情共鸣,进而认同说话者的观点,新闻评论“动之以情晓之以理”的说服传播效能才能真正起作用。

短视频新闻评论《主播说联播》话语基调情绪化转向有两种具体表征。一种表征是语言的指示性直接嵌套。语言的指示性嵌套是指在话里行间直接使用具有明显倾向的指示性语言符号表达说话者的情感以图说服受众。语言具有调解人类情感的能力。比如主播海霞在评论中国香港警官刘Sir作为时说“您不用爬长城,就已经是好汉了。”“不用”“已经”“好汉”三个词汇态度鲜明,用夸张的手法、幽默地褒扬了刘Sir,直接表明主播海霞的支持和赞扬立场。“我们在谈论言论自由,你可以闭嘴了。我支持中国香港,你们可以关我的账号了!”这句评论模仿《环球时报》记者付国豪,主播康辉选择当下语境中关注度最高的“我们……你……,我……你们……”句式进行模仿类比,并且使用“闭嘴”“支持”等饱含主观色彩的贬义词或褒义词,旗帜鲜明地直接传递话语情绪,受众通过主播康辉带有明显情绪传播的模仿句式,快速进行心理联想形成认知识解,从而增强传播的接受程度。“我不要你觉得好,我要我觉得好。都什么年代了,如果我不好的话,你又能好到哪里呢?”“如果有人不想和我们一起创造美好的话,那我们真的没有那么多时间陪着你作。”“我不要”“我要”“又能”“作”等等大量嵌套鲜明感情的词语,一方面直言不讳地对美国的霸权主义进行语言批判,另一方面又态度坚定地阐明中方的立场,《主播说联播》通过情绪化语言表达刺激受众情感态度同化,完成说服传播的全链路,使得传播效能达到最大化。

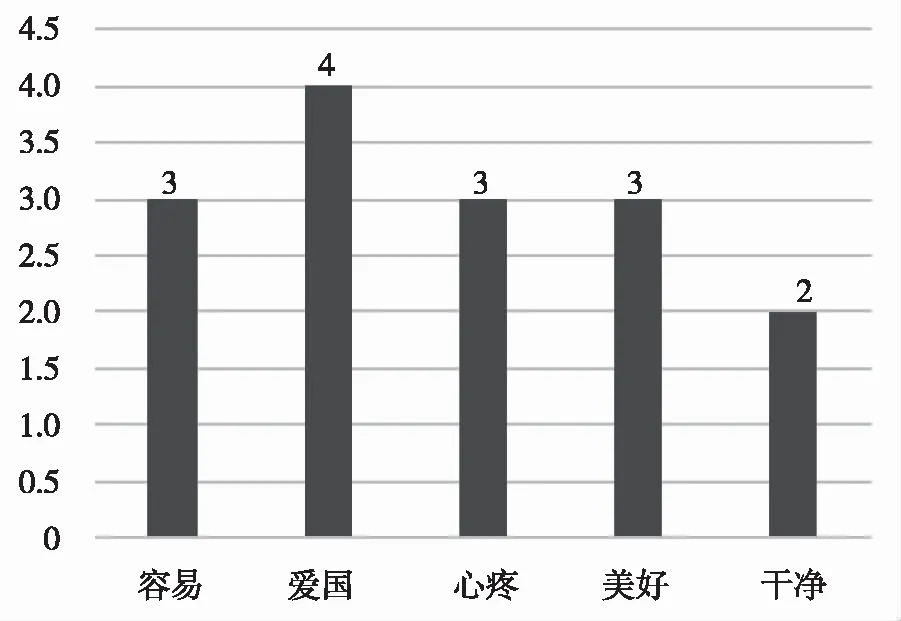

进一步通过纽扣词云分析得知(见图2),短视频新闻评论《主播说联播》文本中出现次数最多的带有明显态度的词汇是“容易、爱国、心疼、美好、干净”等。常见搭配“爱国爱港”用以表达局部动乱下以爱国主义为核心的情感态度和基点;对于“心疼”的使用主要用于香港问题上,心疼香港,心疼林郑长官,体现对于香港问题的关心与心痛;“美好”用以表示一句在网上被刷屏的话“美好即价值”,表达了向着美好奔跑的积极态度。

图2 央视《主播说联播》2019年7月29日至2019年9月11日文本中使用最多的情感态度的词

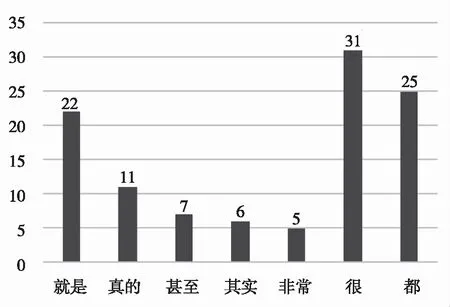

另外一种具体表征是程度副词的频繁使用。程度副词是对一个形容词或副词在程度上加以限定或修饰的副词,通常起到加强和修饰意义的作用。《主播说联播》短视频新闻评论打破了以往传统媒体、网络媒体时代新闻评论遵循的客观理性原则和不使用程度副词的禁锢,以较多使用程度副词开启了新闻评论情绪化传播的新模式。通过纽扣词云分析文本得知(见图3),出现次数最多的副词是“就是、真的、甚至、其实、非常、很、都”。“就是、其实”表示进一步的解释与说明,如“就是与商机勾结”。“真的、甚至”体现了强调与语气的加强,例如说“‘国泰’香港航空公司,近期的一系列所作所为真的对不起这个名字。”“真的”一词体现了主播对美国、对国泰航空的做法的强烈不满和谴责。程度副词的运用表现出了央视主流媒体的鲜明态度与观点。社会结构只能通过社会行动者和他们的意识与话语结构相联系。⑩人类间所有的协定或赞同与认可,都要通过语言的程序才能得到,否则根本无法实现。《主播说联播》作为连接受众心灵及交际环境的网络中创建的一种新形式,大量程度副词的使用通过不可思议的语言魔力潜移默化地影响使用人的心理,这与改变人想法的尝试没有区别。

图3 央视《主播说联播》2019年7月29日至2019年9月11日文本中使用最多的副词

新闻评论由单一的信息传播转变为以情感传导和关系嵌套为特征的复合传播。研究发现,人们在新闻评论中对情绪唤醒的表达框架更为敏感,承载鲜明价值观传递的新闻评论,其高情绪性语言信息更能激发人们的选择性视觉关注,语言对脑图的连接完成了人类生理和心理的激活,进而满足受众多感官的愉悦。《主播说联播》将价值观念旗帜鲜明以形容词、副词的形式附着在具有交互式特征的短视频上进行传播,内化主流价值观和意识形态,使其成为一种情绪体验和情感感悟,激活受众内心潜藏已久的共同情感,使行动者完成情感认同,在个体与社会的互构调适中完成意识形态的重构。

短视频新闻评论《主播说联播》因其独特的话语方式备受关注,但在推崇过程中也要秉持理性心态审视之,规避情绪化过度倾向。要注意把握主观情态表达与理性客观话语的平衡博弈。在移动互联网泛连接时代,社交化的运营逻辑容易驱动短视频新闻评论滋生过度情绪化的现象。新闻评论本质是公共说理,其最大价值在于达成共识。评论员无论是在语言还是非语言多模态话语表达过程中,其情绪性的外现都要恰到好处,少一分情绪感染不够,多一分则舆论渲染失真。

三、话语修辞:形象化转向

哪里有语言,哪里就有修辞。话语修辞是指为追求语言最佳表达效果采用各种方式对语言进行润饰的一种活动。话语修辞是一种象征性实践,它能将复杂深奥的思想变成浅显易懂的东西。语言是线性的、具有稳定结构,理性建构趋于主导;视频则是非线性的、具有蒙太奇的非稳定结构,理性、感性二元并存。《主播说联播》短视频新闻评论不再是逻辑意义观察的抽象语言,而是渐进为具象、直接、化约的认知图式,渐变为审美意向的视觉形象化转向。短视频新闻评论的话语修辞形象化是指“评论的传播主体有意识地选择空间化共识结构的文本去建构性的表达他的感受、情感、思想和认识,而受众通过图像这一特殊的话语方式去解构传播主体隐含在其中的对社会、对世界的诸多思考观点”。

当下是一个普遍和高度视觉化的时代。在马丁·海德格尔的脑海中,世界已经被把握为图像了。丹尼尔·贝尔亦认为当下居“统治”地位的是视觉观念。表征世界的方式越来越呈现出图像化或视觉化趋势,视觉逻辑的流转促逼《主播说联播》短视频新闻评论话语方式发生转变。

话语修辞表意化在《主播说联播》中有两种显现方式。其一表现在拟人隐喻与象征图像构建。隐喻源于希腊语“tropos”,本义为旋转,“借用在语言层面上成形的经验对未成形的经验做系统描述”。人类通过隐喻思维扩大语言系统,用一种已知的、具体的,去映射一种未知的、抽象的。隐喻接受的路径,常常是无意识的,它触发意象图式的连接,构建象征图像去认知、理解复杂且抽象的思想。其过程分三个层次:联想层面潜在意义的语义重构——理解层面构筑隐喻的图景联想——接受层面隐喻理解并内化。《主播说联播》在社会与微传播空间混合性话语场域下,更多地选择拟人隐喻修辞。比如“黄河的水也变‘瘦’了……这又清又瘦,很多人说颜值爆表啊!”这条评论讲的是黄河生态环境保护,主播用一个“瘦”字将黄河拟人化,使受众的注意力集中到目标域拟人化的特征上去,触发受众对隐喻来源域的体验性联想进而突显形象生动;“颜值”是描写人物外貌的形容词,这里将黄河隐喻成人,以人的“颜值爆表”这种修辞策略勾勒出美好的、显现的视觉图像,暗指黄河现在美好的自然生态环境。再比如“长江病了,还病得不轻,这有病就得治呀,到底怎么治呢?”长江作为一个具体的、无生命的对象,不会像人一样生病。可一个“病”字,还说“病得不轻”,活脱脱地拟人隐喻构建,用轻松、直观、略带调侃式的话语方式,瞬间在受众头脑中刻画人与此相关的模样,拟人化隐喻带来视觉结构重构,使抽象的话语文本被形象化,传播了可形塑的观念和思想。还有“痔疮、出轨、加入朋友圈、迷航”等等,将来源域通过拟人隐喻映射到“人”这一可感可知的目标域上,帮助受众触发图像象征性联想,使这种具有社会文化深意的象征性表达与建构被受众理解并接受。

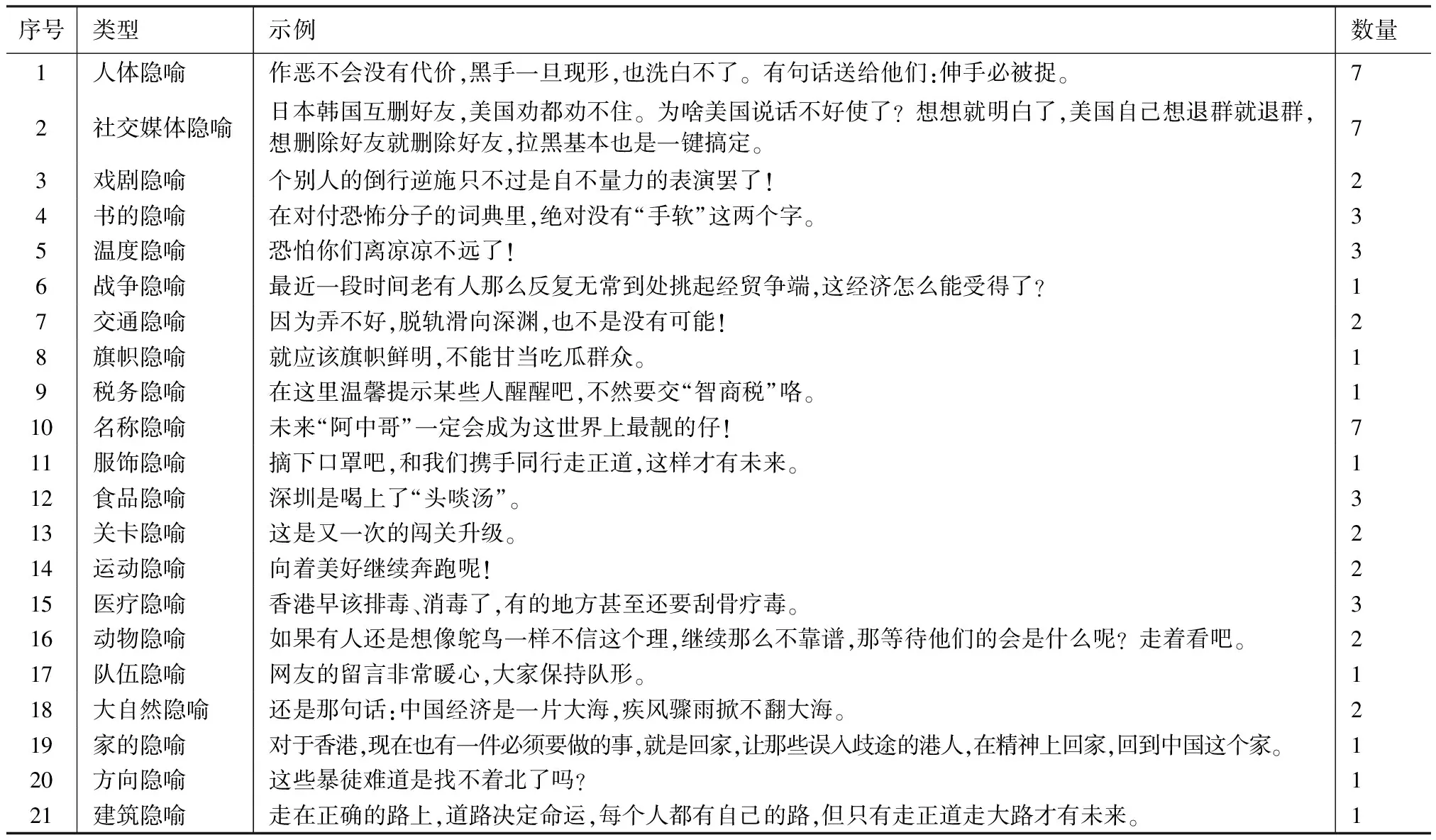

表1 央视《主播说联播》(2019.7.29—2019.9.11)短视频新闻评论文本隐喻使用情况

其次表现在让词汇“动”起来进行视觉性建构。戏剧中动作是表演的重要要素。《主播说联播》短视频新闻评论的主播模仿戏剧,找到语言文本的核心词并将其词性变成动词,即将名词的语言符号方式转换成对相应图像的动作的具体描述,运用图像话语的方式进行动作性视觉建构,使表达者主体视觉体验能直接向另一个接受主体进行输出,达到识解认知效果。短视频新闻评论《主播说联播》微博阅读量过1000万的标题词汇中强调动作的词汇就不少,如“日本韩国互删好友”“个别人的倒行逆施只不过是自不量力的表演罢了”“我们要挺这个人”“央视主播提醒香港该排‘毒’了”“互删、表演、挺、排毒”等等,这些动词选择精准,在特定的语境中,把静态的信息流变成一张张充满张力的动态画卷,提供受众感性、直观的当下体验。移动互联网时代,短视频新闻评论由内容主导向形式主导流变,形象化则是视觉主导的鲜明标签。“一个‘清醒’的思想者几乎总是一个能够出色地把事物加以形象化的人。”新闻评论工作者不只是宣传家更是创作人,其职责是解构新闻评论严肃语言,将深刻的道理进行形象化表达。《主播说联播》短视频新闻评论呈现感性图像化和视觉形象化的趋向,达到思想性与艺术性的高度交汇。

四、话语风格:流行化转向

一个文类往往是与特定的风格联系在一起的。在费尔克拉夫的观点中,风格并非一成不变,这一变量根据文类的具体思路、样式和修辞模式而变化。梵·迪克持同样观点,认为话语风格根植于语境,通过词语、语法和篇章等外衣映射时代价值观念。在移动化、可视化、可交互的互联网语境下伴随短视频新闻评论传播方式而来的有其隐含的新的互动语态即话语风格流行化。从广义上说,话语风格流行化是指某一时代人们通常使用且广受欢迎的交流表达方式。

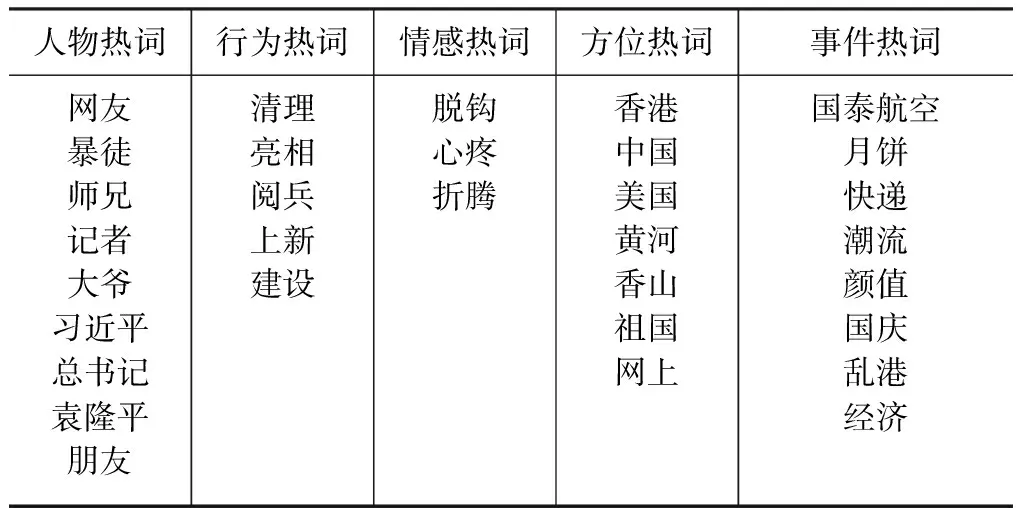

短视频新闻评论《主播说联播》话语风格流行化有两种具体表达策略。一是运用网络热词。网络热词是具有网络传播热度的词汇,即采用网络化表达方式、具有一定新意、被网民普遍认可并固化长期使用的词语。网络热词衍生于网络、扩散于网络、互动于网络,在吸引网络用户方面具有天然的传播优势。使用纽扣词云对《主播说联播》短视频新闻评论文本中热词进行分析(见表2)发现,人物、行为、情感、方位和事情热词汇总统计中出现不少网络热词,其中结合时事与潮流加入了源于网络用语的“颜值”“上新”等等,使硬核风格的新闻评论内容因为网络化的生动表达披上了一件网民喜欢的外衣,从而显得妙趣横生,在愉悦轻松的网络对话环境中完成有效传播。再如“我也只能‘呵呵’两声了”。呵呵形容说话声音含糊不清,并无过多语义,但随着其在网络中的流行逐渐演化出讥讽、不屑、无奈等意思。呵呵本是人类社交所使用的口语化词语,但放在短视频新闻评论中则是主播主动迎合移动互联网受众的一种年轻化表达方式,展现话语年轻态的潮流。再如康辉说:“善意提醒一句:不作不死。哦……假装听不懂,那讲英文好了No zuo no die。”不作不死意思是不去找事就不会出事。“No zuo no die”是中英文直译混搭的网络热词,从准确性而言,其翻译有语病不规范甚至让人贻笑大方,但从应用性来看,这样的中英文直译热词在社交化的互联网语境中却成为中国吐槽风的代表,康辉将其用在短视频新闻评论《主播说联播》中抓住网民围观心态,另类表达增强语义赋值,轻松活泼的传播语态满足围观受众的讥讽心理认同,使得受众在特定语境下能够很好地推导出主播发出的交际意图进而解读话语的意义,同时还能提高网络多次传播的可能性。

表2 央视《主播说联播》2019年7月29日到2019年9月11日文本热词分析

二是肢体语言赋魅。话语分析探索的人类社会交际的话语,短视频新闻评论《主播说联播》作为一种由语言、图像、音响、动作等多种符号组合而成的传播载体,在研究其话语风格特点时,单纯从语言学角度考察传统意义上的文本已不能对其话语风格特点做深入全面的分析和研究。多模态话语分析已然成为研究《主播说联播》话语特征的必然选择。移动互联网作为社交网络正在影响并改变我们生活的方方面面,《主播说联播》突破央视《新闻联播》的传统大屏风格,突破传统的社交隔阂,以自己独有的方式向世界展示自己。传播效果在很大程度上取决于传播者。短视频新闻评论是社交化产品,它追求在最短的时间内创造出主播与文本之间奇妙的组合并以主播最擅长的方式推送表达主题,概言之,社交化传播驱动《主播说联播》的主播追求极具个人特征的个性化话语表达。当下,社会习惯通过分享、点赞、转发具有社交属性的短视频进行交流,这种面对面社交伴随语言传播的还有非语言方式如表情、眼神、语气、肢体语言等,这些非语言模态信息势必内化为人们的意识结构,进入到社会再实践的领域。《主播说联播》的主播发起作为社交活动的主体,在短视频的世界中摒弃了原本在新闻联播中正襟危坐的体态,换以个性化的语态、轻松化的体态以对话交流的形式去完成与用户之间的社交连接。一方面,对于传播者而言,神态、手势以及手边的工具等多种模态,可以有效增加主播信息意图的明示,以取得最佳关联达到最大传播效能;另一方面,对于受众而言,在信息的解码过程中,需要根据自己的知识、经验等结合传播者的眼神、表情、动作等进行认知理解和意义构建,即通过视觉、听觉、触觉等感觉,多角度识解传播者发出的信息编码。《主播说联播》短视频新闻评论主播播报姿态不一,有站姿也有坐姿。手势动作也较为多样,点赞时竖起大拇指、表达爱意时做起比心小动作等等。如2019年教师节的《主播说联播》短视频新闻评论,主播海霞说“一个人一辈子能碰到好的老师是一生的幸运,教师节,祝福所有老师节日快乐。你们,辛苦了”。在说最后一句话的同时,海霞眼含深情、面带微笑,用双手在胸前做了一个比心的动作,这么可爱的暖心动作一下子萌到了受众的心,隔着手机屏幕给受众带去全新的视觉感官体验。此处的肢体动作的非语言模态是对语言模态的强化,多种模态相互作用生成互动话语意义,营造了亲民语境氛围,满足了受众情感诉求,淡化了官方传播色彩。新闻评论打造的是传统主流媒体的可信度和公信力,《主播说联播》短视频新闻评论在某种程度上印证了打造可信度和公信力的现实进路除了严肃也可以活泼。新闻评论不流行、不受欢迎,就会逐渐丧失主流媒体的话语权和影响力。或许可以窥见,流行话语表达再生产的能力就是未来主流媒体的新闻评论能力。

话语风格流行化并不等同于风格泛娱乐化。短视频新闻评论《主播说联播》以年轻化的语言、鲜明的网络元素受到年轻人的关注,被打上轻松化、通俗化、流行化的标签,但需要注意风格流行化并不等同于泛娱乐化。当下,泛娱乐化思潮在移动互联网涌现,不少短视频为获得较高的点击量、转发量,靠雷人话语、出位观点“求新求异”,语不惊人死不休,话不雷人不停息。短视频新闻评论实质仍是新闻评论,其观点和态度折射出的是主流思潮和主流舆论,是时代发展和社会进步在思想和价值层面的映射。没有观点、价值的短视频新闻评论谈不上影响力,甚至还有损媒体公信力。新闻评论要接地气,真正被受众心悦诚服地接受,变的是话语方式的外在,不变的是思想性的底线。作为价值观的输出者,正确引导社会舆论风气、营造风清气正的网络视听环境是主流媒体的责任与担当。价值观是新闻评论的核心竞争力,只有正确的价值引导才能确保其生命力。短视频新闻评论不是商业产品,思想、艺术等体现的精神价值才是其传播的核心部分,话语方式不仅是各种语言符号堆积起来的外在景观,更是体现话语和社会实践意义的一种符号表达。创新话语表达方式,不能唯技术论、唯眼球论,短视频新闻评论必须坚守思想底线,因此要谨慎提防过度娱乐化倾向。

五、结语

通过本文以上研究发现,承载舆论引导功能的新闻评论形态正在被时代“改写”。中央广播电视总台全新传播范式短视频新闻评论《主播说联播》,表面上是新闻评论内容形态、传播渠道、话语方式发生变化,其实质是信息技术、融合政策、社会发展等多元外在力量促使传播关系深层变革,媒体生态运行逻辑发生嬗变。短视频新闻评论《主播说联播》,坚守主流价值,多角度说理、多渠道传播、多形式表现,一经推出就在移动互联网引发强烈反响,引起国内其他传统电视媒体及新媒体纷纷跟进、仿效。截至2020年8月,新浪微博平台阅读累计突破60亿,抖音播放量38亿,抖音平台单条短视频点赞量达1783.5万,评论量10万,点击率处于高位的《主播说联播》已成为主流新闻评论在融媒实践中的新亮点和新风向。在话语和社会实践中,《主播说联播》话语语境呈现场景化、话语基调转向情绪化、话语修辞趋向形象化、话语风格面向流行化,其话语方式四种转向对我国其他主流媒体提升新闻评论全网传播能力具有重要的参考价值和借鉴意义。

中国已步入移动互联网的下半场,高速、低延迟、超高密度链接的5G时代已然到来,短视频仍处于风口期。媒体融合已进入关键期,我国主流媒体需要敢闯敢试的想象力和创造力。短视频新闻评论作为反映时代特征和社会变化的舆论手段,在全时空、全连接和全媒体的传播中,其话语方式跨界、融合仍有很多创意的空间,也必将在重塑人类思维、做强主流舆论方面发挥更加积极的作用。

注释:

① 赵振宇:《多重理论视野中的新闻评论》,《西南民族大学学报》(人文社科版),2006年第9期,第143页。

③ [法]保罗·利科尔:《解释学与人文科学》,陶远华等译,河北人民出版社1987年版,第135页。

④ [瑞士]费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆1980年版,第299页。

⑦ 曾欢迎:《以人为中心——梵·迪克建构主义传播思想研究》,华中科技大学博士学位论文,2017年,第22页。

⑧ 彭兰:《场景:移动时代媒体的新要素》,《新闻记者》,2015年第3期,第20页。

⑨ Michael Halliday.LanguageasSocialSemiotic:TheInterpretationofLanguageandMeaning.London:Edward Aronld.1978.p.12.

⑩ [新西兰]艾伦·贝尔、[澳]彼得·加勒特:《媒介话语的进路》,徐桂权译,中国人民大学出版社2016年版,第6页。