三维激光扫描技术在隧道管片加载试验中的应用

2021-06-03张培培

张培培

(上海市岩土地质研究院有限公司,上海 200072)

目前城市盾构隧道结构病害研究主要集中在隧道管片的渗漏水、开裂等局部损伤上[1],针对衬砌结构的接缝张开、管片错台、管片变形等整体变形问题的研究相对较少,针对后期整环加固的研究则更少[2]。近年来,国内研究机构提出复合腔体隧道加固技术,即将复合材料构件与隧道管片混凝土内壁通过特殊工艺粘合形成一种复合材料叠合衬砌结构的加固方法。但由于盾构隧道结构特定的力学行为和破坏机制,复合腔体加固后盾构隧道结构的力学性能和承载性能尚不清晰[3]。

为了研究复合材料叠合衬砌结构在整环加固条件下的力学特性和破坏过程,以复合腔体加固后的1∶1水平衬砌管片环为试验对象,模拟隧道上覆土层不断增加的过程开展极限承载能力试验,通过全面观察、监测并分析试验过程中叠合衬砌结构的受力与变形过程以评价该加固方法的有效性。针对地铁隧道变形监测的研究,除了传统的人工测量外,主流的自动化监测技术主要有静力水准仪、测量机器人、巴塞特收敛系统、光纤光栅技术等[4-6]。传统的人工单点测量模式无法满足本试验对整环变形观测的要求,而自动化监测技术一般需要在被测对象上分布式安装传感器,这会破坏复合腔体表面碳纤维,从而影响结构的受力结果。因此,在对管片和加固结构不造成任何破坏影响的情况下,本文利用三维激光扫描技术对盾构隧道衬砌结构极限试验中不同阶段的管片进行现场扫描,全面监测分析管片加固前后整体变形、外表面混凝土裂缝、接缝等情况,描述并验证复合腔体加固方法不同关键受力点下的管片荷载位移关系,为复合材料叠合衬砌设计计算理论提供试验数据支撑。

1 试验介绍

本试验采用衬砌管片1∶1水平半环极限承载力试验的方法,将试验单环管片加载至收敛变形120 mm时(加固临界点),对已变形管片用复合腔体进行二次加固,继续加载直至叠合结构黏结失效。利用三维激光扫描技术记录分析试验过程中管片各关键节点的变形过程,通过分析试验数据对复合构件加固效果进行评价。

1.1 试件介绍

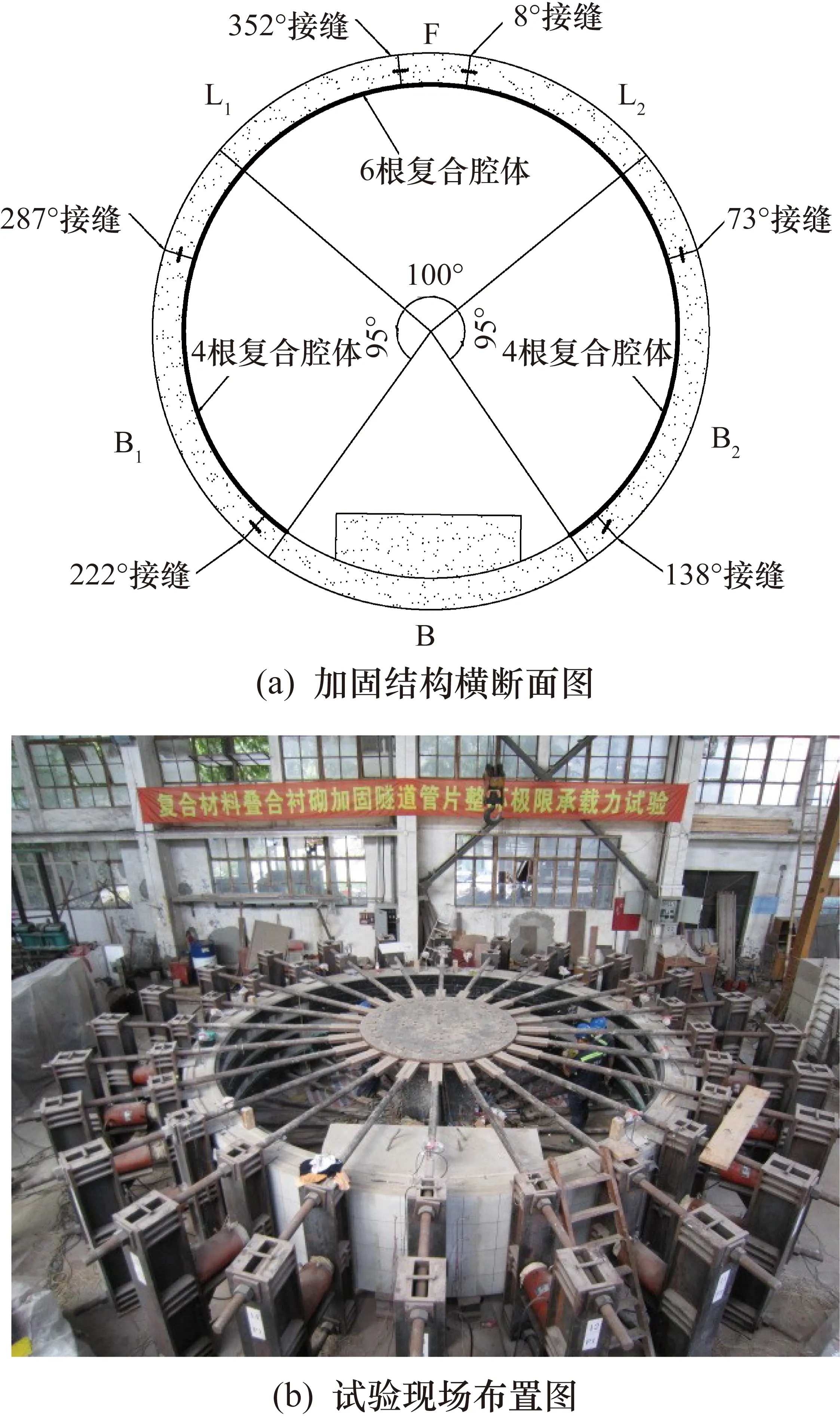

本次试验所采用的管片外径为6.2 m、内径为5.5 m、管片厚0.35 m、环宽1.2 m。全环分为6块,包括1个封顶块(F块)、2个邻接块(L1、L2块)、2个标准块(B1、B2块)和1个拱底块(D块),管片结构如图1(a)所示。

加固采用复合腔体构件,根据达到加固点的管片内壁精确尺寸预制加工而成。顶部位置选用6根复合腔体构件加固,腰部位置选用4根复合腔体构件加固,复合腔体构件与管片之间用结构胶粘接。整环加固结构如图1(b)所示。

图1 复合腔体构件加固管片试验图

1.2 试验阶段

通过上海轨道交通盾构隧道整环足尺试验可知,当盾构隧道收敛变形值达到120 mm 时,管片结构整体产生变形[7],定义此时为试验加固临界点。据此,本实验分为未加固和加固两个阶段。在未加固阶段,将原型承载管片加载至加固点后通过保载装置锁死变形;在加固阶段,在前一阶段基础上对原型承载管片进行复合腔体构件加固施工,并对加固后的承载管片持续加载直至结构达到破坏状态,对比分析复合腔体对管片结构的加固效果。

1.3 扫描内容

本次试验对管片加固前后关键节点状态进行整体扫描,以管片整体变形、内外表面混凝土裂缝、接缝内外侧张开变化等破坏过程为量测内容,分析这些变形数据与加载值的关系,以评价加固方法对管片的加固效果。

2 试验管片数据采集与处理

2.1 扫描设站方案

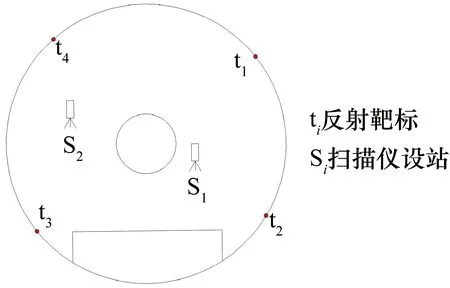

由于试验对象体量较小,且最终成果不涉及与国家坐标系或地方坐标系的联系,因此无须布设扫描控制网,仅利用靶标作为不同扫描站点云数据配准的依据。根据管片对象的大小、形状确定扫描站点的分布方案,再根据成果精度要求设置扫描分辨率、扫描质量等参数。考虑到管片正中心位置处有圆柱形保载立柱遮挡,本试验每次作业分2站扫描,布设4个靶标球呈四边形,现场扫描布置情况如图2所示。

图2 现场扫描布置示意图

2.2 扫描数据预处理

本次试验共有2站扫描数据,需对扫描点云进行配准、去噪、修补等预处理。数据预处理的流程如下。

① 坐标系的定义。原始点云数据的空间位置信息是以仪器坐标系统作为基准,原点位于激光束发射处,Z轴位于仪器竖向扫描面内,竖直向上为正;X轴、Y轴位于仪器的横向扫描面内。

② 点云配准。本实验对象为内径5.5 m的水平管片环,作业范围小,为提高拼接效率和精度,扫描试验全程采用基于靶标拼接的方式进行点云配准。

③ 点云去噪。原始点云数据中包含不属于管片的点,如管片上的连接螺栓孔、注浆孔、试验应力计、管线等附属设备。为保证数据分析时参与计算的点目标都尽可能落在管片内壁上,在变形分析前,需要降低或消除点云数据中除管片外的冗余点和噪声点。采用基于椭圆柱面拟合的滤波方法,即根据管片形态特点将其横截面视为椭圆,通过对点云进行椭圆柱面拟合及平差模型的结算,实现管片点云的滤波[8]。

2.3 断面离散点集提取及断面构建

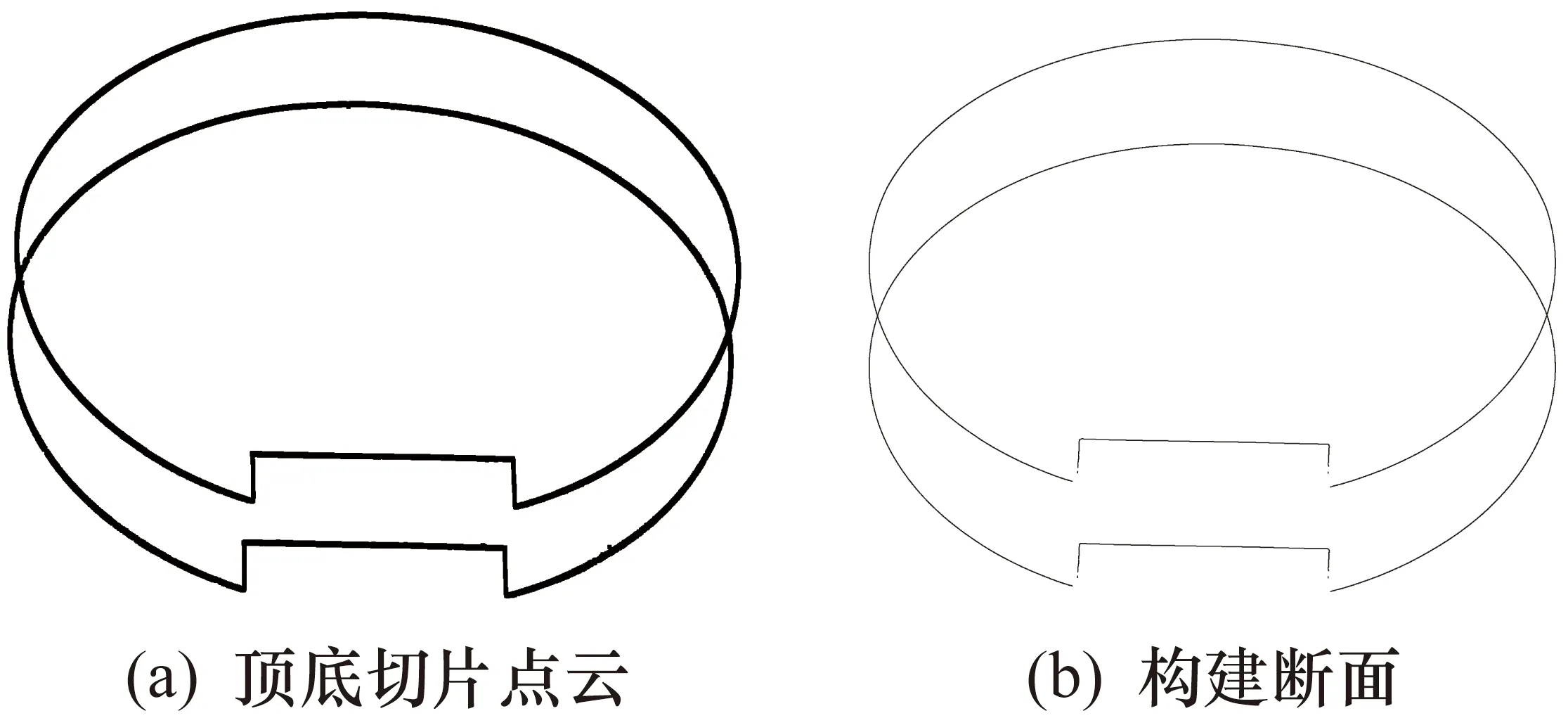

沿点云Z轴方向,用目标点Pi处的水平面切割点云,在目标点Pi处对点云进行切片,获取一个间距2 cm的离散点集Gp,然后投影点集Gp到法平面l上,即可生成点Pi处由序列点组成的断面[9],切片结果如图3(a)所示。

使用双向最近点搜索法[10-11]取代扫描法对乱序的各平面点云Gp进行排序,生成各点云切片散点外轮廓边界。关键步骤是在切片点云中选择任一点Ps作为起点,以其最近点Pe为终点生成多边线,在剩余点中寻找距Ps(Pe)最近的P,分别计算P到Ps和Pe的距离ds、de,若ds 图3 管片顶、底点云切片及断面构建 本次试验共获取了管片3种状态下的扫描数据,即原型管片、加固临界点的管片及复合腔体与管片黏结失效时的管片。为保证实验数据的完整性,抛弃了传统的基于变形点以点代面的分析方式,选择基于整体监测对象模型的方式进行对比分析。通过分析这3个时期下的模型变形情况,为试验数值模拟提供支撑。 对获取的3次管片点云进行叠加对比分析,需要将这3次点云数据转换至统一坐标系下。考虑到保载装置的对称稳定性,以保载装置的中心反力装置、24个方向的钢拉力杆为特征完成坐标系的转换。 为进一步分析管片整体变形情况,分别以上一期的扫描数据为参考做对比分析,可获得未加固阶段和加固阶段下管片的整体变形信息,即管片变形3D色谱图,如图4、图5所示。图中暖色代表管片外张变形区域,绿色代表变形微小区域,冷色代表管片内压变形区域,颜色越深变形幅度越大。通过管片变形3D色谱图能够直观地获取管片整体的变形趋势,进而有针对性地制定下一步试验方案。从图中可以发现,管片宽度方向上,各处变形趋势和大小一致;管片环向上,顶部蓝色区域、腰部红色区域变形最为严重。为进一步分析管片重点变形区域的变形情况,将从管片变形、管片裂缝和接缝张开[12]这3个角度对隧道结构的整体变形进行讨论分析。 图4 未加固阶段管片3D比较偏差色谱图 图5 加固阶段管片3D比较偏差色谱图 3.2.1 管片变形 对比3次扫描数据发现,试验各阶段结构整体变形情况不一。在管片Z=0.5 m处,取断面厚度20 mm,将Z=[0.49 m,0.51 m]范围内的离散点全部投影至Z=0.5 m的水平面上,构建断面轮廓线进行断面变形定量分析。图6、图7分别为原型管片、加固临界点的管片和黏结失效时Z=0.5 m处的管断面变形图。 图6 未加固阶段管片的整体变形图 图7 加固阶段管片的整体变形图 如图8(a)所示,未加固阶段,管片在荷载作用下(P=454.8 kN)顶部与底部向管片中心变形,腰部向管片外部变形,整体变形呈“横鸭蛋”状,顶底位移达120 mm;加固阶段至加固钢板与管片黏结破坏时(P=560.0 kN),与加固临界点相比管片整体变形相对变小。 为进一步定量分析管片的形变情况,采用极坐标法对不同时期同一位置断面叠加后进行变形分析,计算方位角α上各点的位移变化,形变结果如图8和表1所示。 图8 加固试验荷载-位移曲线 表1 两个阶段同一位置断面各个方位的形变情况单位:mm 图8(a)为根据点云切片法提取三期断面的形变曲线,对应表1数据可以看出,加固阶段相对于未加固阶段,其变形幅度明显变小,各阶段变形最大值均位于水平方向或竖直方向。图 8(b)为管片位移传感器数据绘制的0°~180°顶底方向结构荷载与累计位移关系曲线,由图可见,未加固阶段,随着荷载的增加结构顶底变形迅速扩大;加固阶段至黏结失效前,随着荷载的增加,结构变形缓慢发展,且变形幅度明显收窄。对比图8(a)和图8(b)可知,位移计绘制的顶底累计位移曲线与3次扫描切片数据的整体变形趋势及情况吻合良好,进一步验证了三维激光扫描技术及切片法进行变形监测的可靠性。试验结果证明加固阶段钢板与混凝土管片黏结效果良好,隧道的整体结构刚度相对于未加固阶段有显著提高。 3.2.2 管片裂缝 观察带有图像信息的点云数据,发现第2次扫描时(加固临界点),管片内外均已出现裂缝:外弧面裂缝主要分布在标准块B1、B2和封顶块F上,且裂缝沿管片宽度方向发展,封顶块附近裂缝宽度大于2 mm,其他位置裂缝宽度均在0.1~0.2 mm范围内;内弧面裂缝主要分部在拱底块D,同样沿管片宽度方向发展,宽度均在0.1~0.2 mm范围内。 根据第3次扫描数据(黏结失效)发现,在荷载的作用下原有裂缝沿管片宽度方向延伸,并有新的裂缝出现。外弧面上新增裂缝主要分部在标准块B1、B2与拱底块D,沿管片宽度方向发展,标准块上裂缝宽度大多在0.1~0.2 mm范围内;内弧面上拱底块D沿宽度方向出现贯通裂缝,宽度约为0.2 mm。 3.2.3 接缝张开 对比第1次扫描数据和第2次扫描数据发现,加固试验初期,各接缝张开量均无明显变化,也没有明显破坏现象发生。第3次扫描数据显示,352°接缝张开量出现明显变化,内侧张开外侧压紧,接缝外侧受压区混凝土开始大面积脱落,8°接缝外侧混凝土也已酥化,如图9所示;73°与287°接缝张开量与之前也发生明显变化,内侧因压紧已导致弧面严重破碎伴随外侧弧面大幅度张开;138°接缝张开量明显变化,接缝外侧受压区混凝土压碎,如图10所示。222°接缝在整个加固过程中张开量无明显变化,也未出现明显破坏的现象。 图9 封顶块接缝处外侧混凝土压碎 图10 138°接缝外侧混凝土压碎 以模拟盾构隧道在上部堆载作用下的1∶1单环衬砌管片为研究对象,针对加固前后管片变形分析进行研究。考虑到焊接应变计对复合腔体表面碳钎维的破坏会影响结构的受力结果,在对管片及加固结构不造成任何破坏影响的情况下,利用三维激光扫描技术高效精准地完成了试验管片的数据采集,通过对关键节点管片的点云数据处理分析,从管片整体变形、裂缝、接缝等角度分析管片加固前后变形的趋势和范围。结合变形数据和对应荷载值综合分析,试验表明复合腔体加固方法可提高加隧道结构的极限承载力,并可有效提高结构的刚度,从而有效遏制未加固隧道的变形,是一种针对盾构隧道的有效的加固方法。

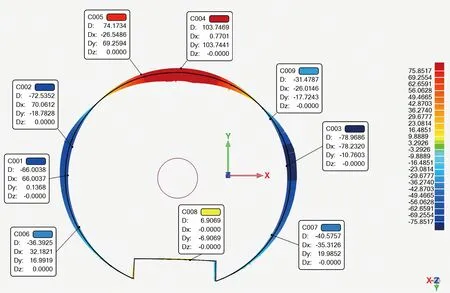

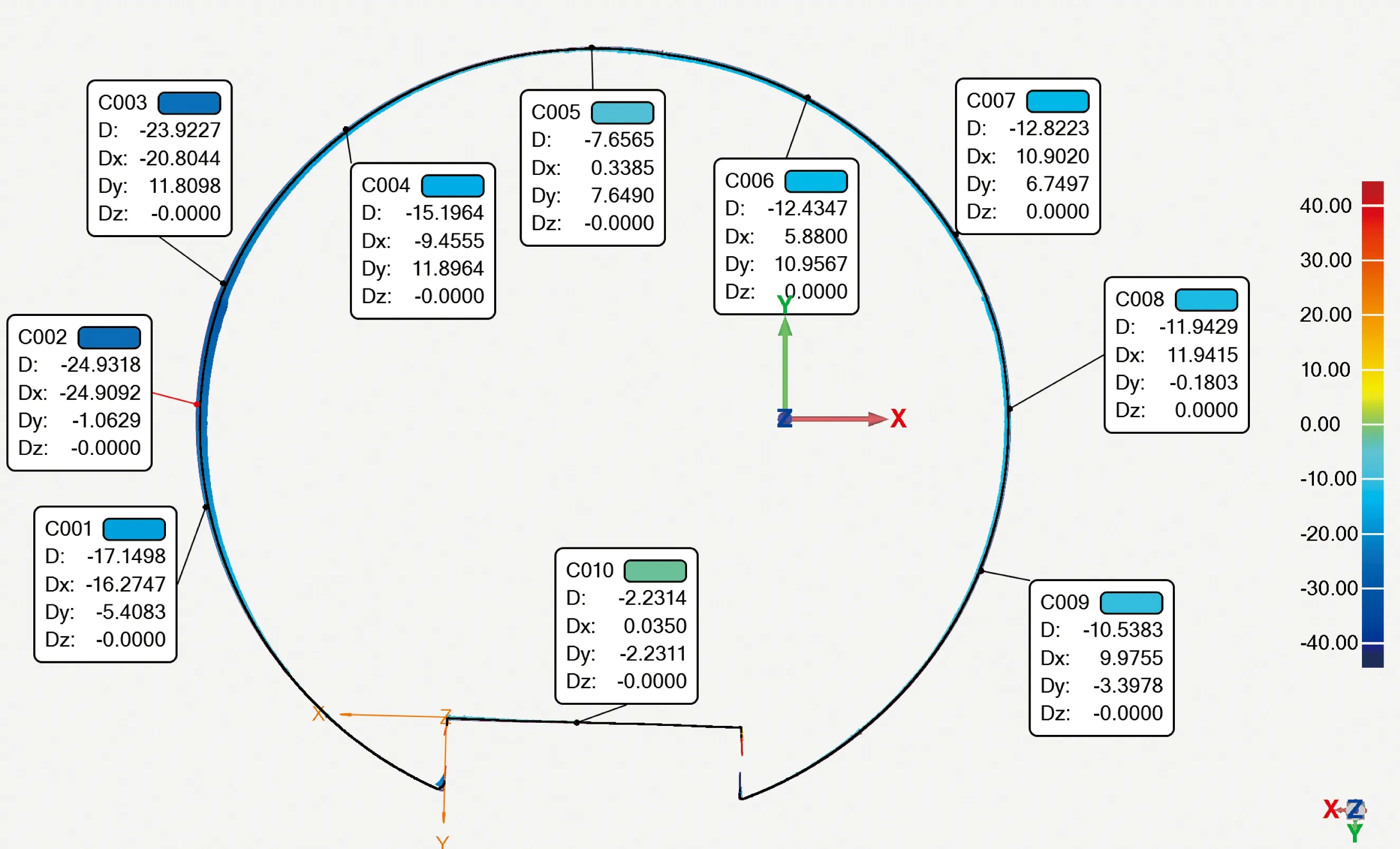

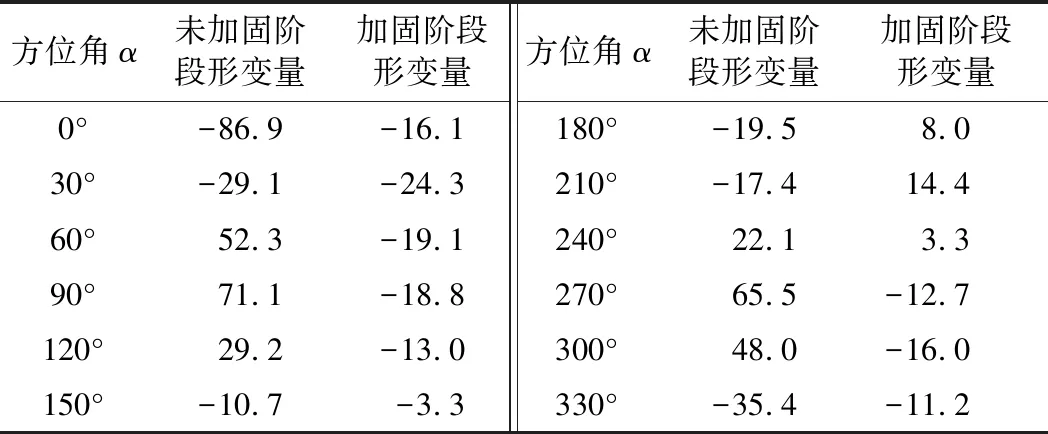

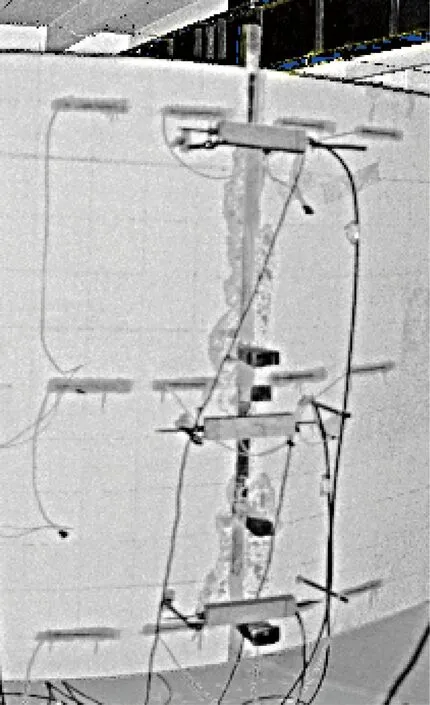

3 管片变形分析

3.1 扫描坐标系转换

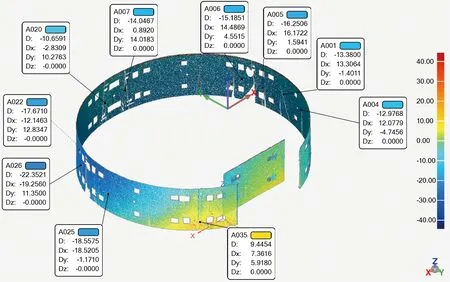

3.2 管片变形分析

4 结束语