7个猴头菇菌株在浙北地区的栽培表现及评价

2021-06-03权新华宋小亚姚祥坦王瑞森

权新华 宋小亚 姚祥坦 袁 晔 王瑞森 沈 盟*

(1浙江省嘉兴市农业科学研究院,浙江嘉兴 314016;2丽水市农林科学研究院,浙江丽水 323000)

猴头菇(Hericium erinaceus)属担子菌,子实体块状,柄基很短,肉质软和,菌刺覆盖整个子实体,刺端下垂,子实层生于刺表面,整个子实体似猴子脑袋,为著名的药食兼用菌[1]。猴头菇含有丰富的营养物质,具有高蛋白、高纤维、低脂肪的特点[2-4],并且富含粗多糖等活性成分,具有独特的食药用价值,已成为功能性食品、保健品和药品的重要原料来源[5-6]。猴头菇的营养物质和活性成分的含量与其种质、栽培模式以及生长环境有着重要关系。

近年来猴头菇市场需求不断上升,同时猴头菇高效栽培技术的研究推广使其生产得以迅速开展,同时丰富了猴头菇种质资源。浙北地区是水网密集的冲积平原,属亚热带季风区,冬夏季风交替,四季分明,气温适中,雨水丰沛,春秋两季气候宜人,特别适合猴头菇的栽培。但不同猴头菇菌株的生物特性差异较大,因此,应根据当地不同的需求选择适宜的猴头菇菌株。

为了筛选适合在浙北栽培的猴头菇优良菌株,笔者对收集的7个不同猴头菇菌株进行设施大棚栽培试验,考察供试猴头菇菌株的菌丝生长速度、子实体性状、产量及主要营养成分等指标,明确菌株间的差异。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试菌株:猴杂19、920、U、R、h51、h53、h92,均由丽水市农林科学研究院提供,试验编号分别为S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7。

母种培养基配方为马铃薯200 g,葡萄糖20 g,琼脂20 g,pH自然,加水定容至1 L。原种培养基配方为木屑84%,麸皮15%,石膏1%,含水量60%~63%。栽培种培养料配方为玉米芯34%,麸皮26%,棉籽壳21%,木屑9%,玉米粉8%,石膏1%,蔗糖1%,含水量64%~66%。

1.2 试验方法

1.2.1 菌袋制作

按照1.1配方配制栽培种培养料,用聚乙烯塑料袋(15 cm×38 cm×0.005 cm)装料,每袋装料1 800 g,121℃下灭菌2.5 h。料袋冷却后接种,在料袋前中后共打3个接种孔接种。接种完成后,将料袋置于温度25℃条件下黑暗培养菌丝。

1.2.2 栽培管理

在设施大棚内出菇。大棚长15 m,宽6 m,高3 m,棚膜采用黑白膜。菌丝发满袋后排场,采用长棒层架立体栽培模式,随机区组排列,每个菌株3次重复,每次重复25袋。出菇管理方法参考黄巧珍等[7]。

1.3 指标测定

1.3.1 农艺性状测定

菌丝生长速度(用划线法测定)(cm/d)=菌丝生长的长度/天数。平均单菇质量(g)=猴头菇的总产量/子实体的个数。生物转化率(%)=(猴头菇子实体的鲜质量/干料质量)×100。干物质质量分数(%)=(猴头菇子实体干质量/鲜质量)×100。

1.3.2 品质测定

将猴头菇子实体在50℃鼓风干燥箱中烘至恒重[8],粉碎机粉碎后密封待用。采用苯酚-硫酸法测定样本的粗多糖含量[9],全自动凯氏定氮仪测定粗蛋白含量[10]。委托南京卡文思检测技术有限公司用范式洗涤法测定粗纤维含量。

1.4 统计方法

数据利用Spss软件进行One-way ANOVA方差分析,采用Duncan法多重比较,P<0.05为显著差异。

2 结果与分析

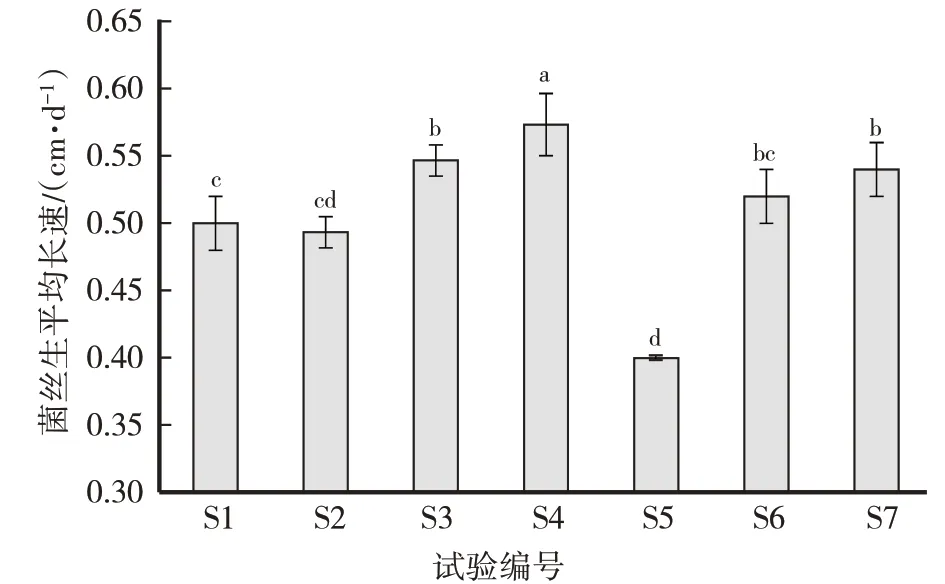

2.1 供试猴头菇菌株菌丝生长速度

由图1可以看出,供试菌株菌丝生长速度有差异,S4的菌丝平均生长速度最快,为0.57 cm/d,S5菌丝生长速度最慢,为0.40 cm/d。

图1 供试猴头菇菌株菌丝生长速度

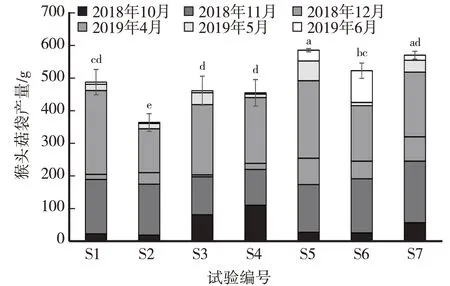

2.2 供试猴头菇菌株产量及分布

由图2可以看出,7个猴头菇菌株都在11月和次年4月大量出菇。12月温度下降,7个猴头菇菌株产量均降低,其中S5产量最高,S3产量最低。2019年4月逐渐转暖,猴头菇开始生长,S1产量最高,S2产量最低。S6在6月的产量较其他菌株高,S2、S4在6月几乎没有产量。

图2 供试猴头菇菌株的产量

表1 不同年份供试猴头菇菌株袋产量和袋总产量

由表1可知,2018年的鲜菇袋产量S7最高,平均产菇(319.6±1.6)g,S3袋产量最低,平均仅(202.0±9.6)g;2019年S5袋产量最高,平均产量为(332.8±5.2)g,S2袋产量最低,仅有(154.0±26.4)g。S5袋总产量最高,平均产菇(586.4±5.16)g,生物转化率达(93.08±0.82)%;S2袋总产量最低,平均产量为(363.2±27.2)g,生物转化率只有(57.65±4.32)%,比猴头菇S5低35.43%左右。

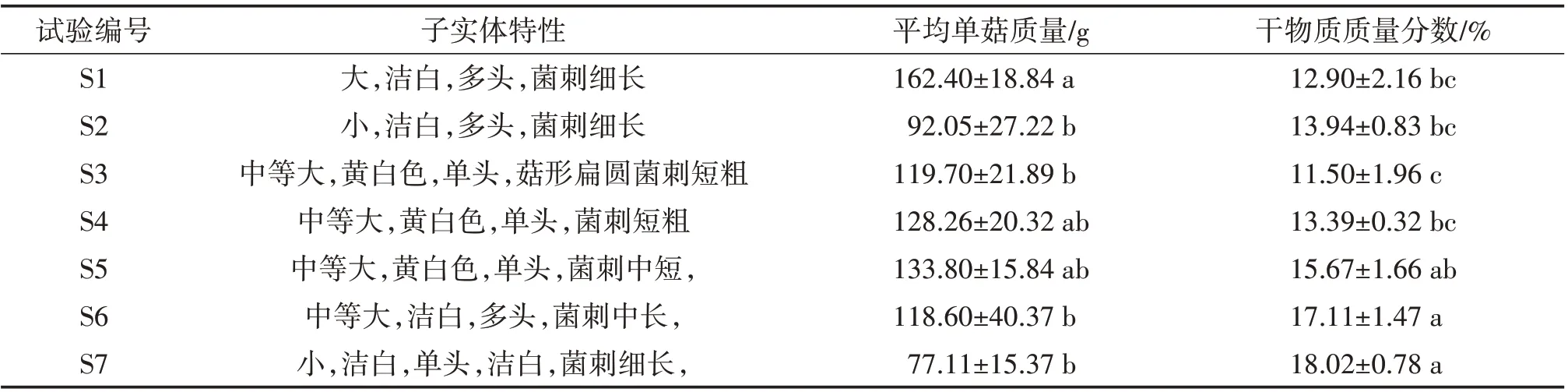

2.3 供试猴头菇菌株子实体特征、单菇质量和干物质质量分数

由表2可知,S1的单菇质量最高,平均为(162.40±18.84)g,S7最低。供试猴头菇菌株子实体颜色呈洁白和黄白色两种,以洁白居多。S1、S2、S6子实体多头,其他菌株均单头。干物质质量分数能反映猴头菇菌株子实体的含水量情况。S6和S7的干物质质量分数最高,均超过17%,S3的干物质质量分数最低,仅为(11.50±1.96)%。由此可见,猴头菇菌株S6和S7的鲜菇含水量较低,而S3的鲜菇含水量较高。

表2 供试猴头菇菌株子实体特性、平均单菇质量和干物质质量分数

2.4 供试猴头菇菌株子实体主要营养成分

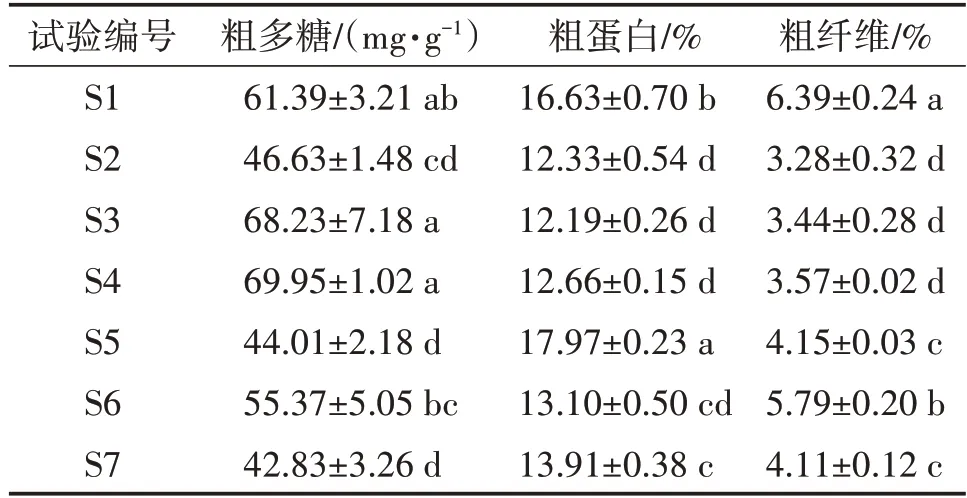

由表3可知,S3和S4的粗多糖质量分数显著高于其他菌株,其中,S4的粗多糖达(69.95±1.02)mg/g;S5的粗蛋白质量分数最高,达(17.97±0.23)%,与其他菌株相比差异显著;S1子实体粗纤维质量分数为(6.39±0.24)%,显著高于其他菌株。综合所得,较好的菌株为S1,其粗多糖、粗蛋白和粗纤维质量分数都相对较高。

表3 供试猴头菇子实体主要营养成分质量分数比较

3 小结

综合试验结果,猴头菇菌丝生长速度与产量之间不具有相关性,例如:S5菌丝生长速度较慢但产量和生物转化率最高,与郑焕春等[11]、陶佳喜等[12]的研究结果一致。

猴头菇产量与温度的相关性较高,在温度条件适宜的秋季(11月)和次年春季(4月)产量最高,而在其他月份产量相对较低。供试猴头菇菌株在不同温度条件下的出菇能力有明显差异,S5、S7的低温出菇性能较好,S5、S6的高温出菇性能相对较好。

综上所述,猴头菇菌株h51(试验编号S5)的出菇期较长,在相对低温的12月和相对高温的6月均具有较好的出菇能力,且菇形好、产量高,适合在浙北地区栽培,销售鲜菇;菌株h92(试验编号S7)产量仅次于菌株h51,低温出菇性能较好,且干物质质量分数高,可鲜售和干制后销售;产量中等但粗多糖含量较高的R(试验编号S4)和U菌株(试验编号S3)可考虑作为提取猴头菇多糖专用菌株。