关于古陶瓷教学标本修复的思考

2021-06-02潘慧敏

潘慧敏

摘 要:大多数博物馆和开设文博类专业的高校都收藏古陶瓷标本,浙江大学艺术与考古博物馆同样积累了一批标本,以支持师生的教学研究。这些教学标本多为碎片或残件。从文物保护和教学效果的角度来看,建议选择性修复。参考考古修复、展示陈列修复、商业修复的优缺点,合理修复有助于还原美学价值,而不改变历史价值和科学价值。在以教学效果为第一诉求的情况下,一些缺陷应该保留;要高度关注黏结和补缺材料的牢固性;并且要严格遵守考古修复、展示陈列修复的文保标准。

关键词:古陶瓷;修复;教学博物馆;美学价值\

对博物馆中的古陶瓷藏品来说,安全是首要考量的;大学博物馆多样化的教学研究方式,在某些时候与文物安全有所冲突。比如一些科技检测是有损的;让学生直接接触实物也给标本带来更大风险。如何协调“教学研究”效果与“文物安全”的矛盾?建立教学标本收藏,以破损的、稀缺度相对较低的标本进行教学研究,是一条折中的道路。浙江大学艺术与考古博物馆现有古陶瓷标本覆盖70多个窑口,其中既有轻微破损的残件,也有严重破碎的瓷片。这些标本虽然稀缺性不高,经济价值较低,但能完整表达瓷土、釉色、制作工艺、烧制温度等特点,以及在一定程度上表达美学价值。

1 古陶瓷修复方式及其特点

当前的古陶瓷修复技术大致可以分为三类:考古修复、展示陈列修复、文物商品修复。①三种修复方式的命名体现了适用的三种不同环境。

考古修复是考古从业人员采用的主要方式,可以在考古发掘后快速将碎片固定为完整的器形,缺失部位大多以石膏补缺。考古修复以最朴素的方式恢复原有器形,效率最高。

展示陈列修复又称“展示修复”,主要是为了满足博物馆的展示需求。除了将碎片固定、以石膏或其他材料补上缺失部分,还要做色乃至做旧,以达到远看不因破损影响美感的程度。做色指采用不同颜料和手法,使补缺部分的色彩更加接近原件;做旧指采用物理和化学的方法,模拟原件的老化痕迹以及土沁、水沁等。

对于展示陈列修复的仿真程度,不同地区要求不同。目前西方博物馆对于古陶瓷修复,多采用“6英寸、6英尺”的修复原则。②也就是说,理想的陈列展示修复,要求修复痕迹在6英尺外(约1.8米)不可见,在6英寸(约15厘米)距离内肉眼可见。这个指标,遵从了1964年《威尼斯宪章》提出的文物保护三大原则:真实性原则、可逆性原则和可识别性原则。但是在日本和中国,还有一批致力于天衣无缝、尽善尽美的修复师。日本尤以出身修复世家的曾根郎先生为代表。曾根郎先生及其父亲为大阪市立东洋陶瓷美术馆修复了大量中国、日本、韩国的古代瓷器,很多是在展线上的著名瓷器。③中国自民国时期起,繁荣的古董市场需求和新材料催生出一些几乎能以假乱真的工匠;新中国成立后,一批技术高超的手工艺人被吸收进入文博机构,其中上海博物馆率先建立起一支专业的古陶瓷修复队伍。1985年,香港大学冯平山博物馆失窃,三件明代宣德青花瓷碗摔至“粉碎性骨折”。上海博物馆陶瓷修复专家胡渐宜历时一年,将其修复到即使对着阳光透视,瓷质、釉色、青花都天衣无缝的程度,在展览中反响强烈。如今,在上海博物馆的展厅中,蒋道银、杨蕴两位陶瓷修复专家的作品,让绝大多数观众完全忽视了这些瓷器曾经的沧桑,其高度还原的美学价值,为人称道。

文物商品修复又称商业修复,主要用于商业流通领域。商业修复往往指仿真程度极高的修复方式,要求器物拿在手上看不出、闭上眼睛摸不出修复痕迹。对于历史悠久的金缮、锔瓷是否定义为商业修复,业内尚无定论。商业修复顺应市场需求,对文保的要求相对较低,对修复效果要求高,有时为了追求效果,会给文物带来二次伤害。

2 古陶瓷教学标本修复

在高校的古陶瓷教学过程中,提供实物教学的机会,让学生能够触摸到相应年代和窑口的器物,对提升学生的学习兴趣,理解专业术语无疑是有帮助的。但出于文物保护的需要,珍贵的完整器难以进入课堂。能够让学生触摸的,主要是残破的古陶瓷标本。对于博物馆的教育活动来说,同样如此。这些进入课堂的破碎古陶瓷是否应该修复,如何把握修复的尺度?本文结合实际工作,分析“古陶瓷教学标本”的修复考量。

2.1 对残破且有两个以上碎片的古陶瓷教学标本进行修复,有利于文物保护

从文保的角度而言,陶瓷硬度高但脆性大,碎片往往有尖利的断面,容易磕碰;裂缝经历摩擦,会逐步磨损,导致无法紧密咬合。对于这种情况,搬动、提看都会增加风险。但作为教学标本,在满足教学需要,提供学生近距离查看实物时,搬运、磕碰的机会高于标本陈列室的样本,所以教学标本更有必要进行修复。笔者曾经修复过一件裂为三块的元代白釉盏。该盏是元代河南窑口的民间实用器,材质并不十分讲究,化妆土较粗较厚,断面处轻轻摩擦,化妆土就会磨损。但黏合之后完整度很高,这样的标本非常有修复的必要。

2.2 对破碎或有缺失的古陶瓷进行修复,有利于提升教学效果

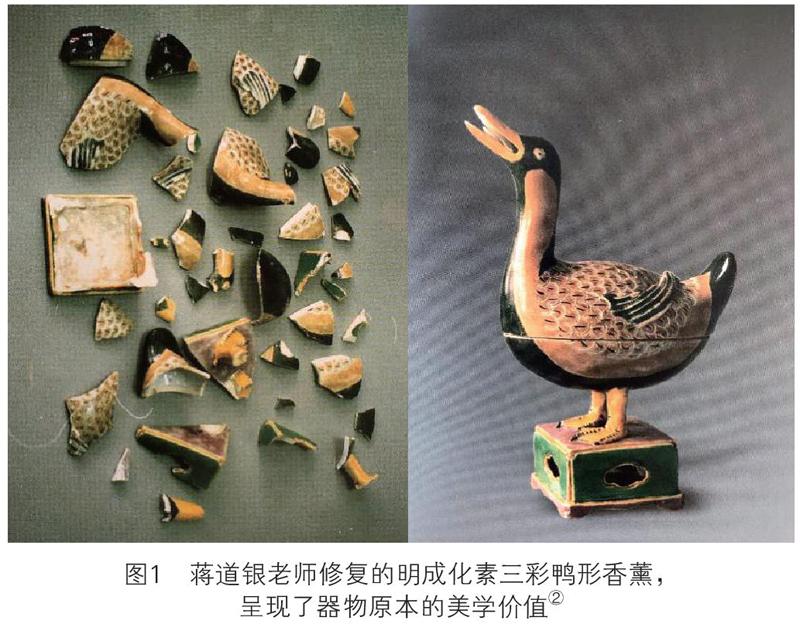

文物是具有历史价值、科学价值和美学价值的历史遗存。①其历史价值、科学价值并不会因为破损而改变,展示的美学价值却大受影响。专业的学者能管中窥豹,看到一个好瓷片就会在脑中想象出,看到她原有的风采;博物馆的大多数观众却没有这个能力,所以国内外很多博物馆都精心修复展品。以上海博物馆这件“明成化素三彩鴨形香薰”为例(图1),出土时已经碎为44个碎片,经过古陶瓷修复高级工艺师蒋道银精心修复,目视完整无缺。从44个碎片,到一个完整的明成化素三彩鸭形香薰,其美学价值有天壤之别。在高校的教学中,学生虽具备一些基础,但和专业学者尚有差距,并不是所有学生都能从瓷片中看出原有美感。所以笔者认为,将部分破损标本进行修复,展示其原有器形和美学特点,有其必要性。

还有一些古陶瓷因为种种原因碎片丢失不见了。城市遗址中也常常出土有残缺的瓷器。如图2宋代福清窑酱釉茶盏,高5.2厘米,直径10.6厘米,胎质细密,釉色黑亮,但有两处残缺。从完整度来看,这件标本“有天有地”。也就是说,底部、口沿都有残存,能根据残件复原。鉴于福清窑碎片多见,向学生展示该窑口胎质特点时,完全可以用更小的碎片。所以对这件有修复价值的残件进行修复。

修复这件标本采用了环氧树脂调配瓷粉,以硝基漆做色,达到了展览需要的修复效果,基本还原了美学特点。宋代盛行点茶、斗茶,人们将茶汤击打出的白色泡沫称为“汤花”。汤花越丰富、越持久,就越受推崇。以建盏为代表的黑釉茶盏,最能衬托白色的汤花,因而风靡一时。彼时大江南北很多窑口都生产类似的黑釉茶盏,其中福清窑的产量最为巨大,大量出口海外。修复后的这件宋代福清窑酱釉茶盏有助于向学生传达宋代点茶的审美特点。

2.3 教学标本修复过程中,一些缺陷应该予以保留

古陶瓷标本中的一些特征,虽然一定程度上是缺陷,却有其教学价值,不能一味追求美观进行修复,而应该予以保留。笔者曾经修复过一件元代白釉盏,在漫长的岁月中,疏松的化妆土在断口处被沁入杂质,呈现灰褐色,拼接后线条非常明显;但细密坚硬的胎则几乎无沁色,底部露胎处拼接后几乎看不出裂纹。如果采用商业修复或展示陈列修复,则应该先以化学药剂拔除化妆土上的沁色,拼接补缺之后,再以做色的方式掩盖裂纹,达到浑然一体的效果。鉴于这件器物是用于教学,而不是展覽或交易,有必要让学生看到化妆土的这一特点,特意只作黏结,补缺处做色,裂缝则不做掩盖。这种修复方式介于考古修复与展示陈列修复之间。

3 要高度关注黏结和补缺材料的牢固性

考古修复注重效率,工作中有时使用单组分黏合剂,并以石膏补缺。这种修复方式在瓷器比较薄,且遇到震动的情况下,补缺部分可能会整体分离。相比较而言,双组分环氧树脂黏合剂的牢固性更高,脆性更弱。对于频繁搬动、允许学生触摸的教学标本而言,这种修复方式稳固性更高。因而建议教学标本主要采用AAA超能胶调和滑石粉黏结,再以AAA超能胶调和滑石粉、色粉补缺。

4 坚持考古修复、展示陈列修复共同的文保原则

与商业修复追求经济价值和市场认可不同,考古修复和展示修复首先考虑的是文物安全。古陶瓷教学标本的修复理应坚持同样的文保原则。

①树立高度的责任心,避免在修复过程中发生磕碰,不得人为对器物造成新的伤害。依据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施细则》《中国文物古迹保护准则》等的要求,将文物保护放在第一位。民间存在一些为了追逐商业利益,拼接不同器物,甚至给文物做整容的情况,这在文博机构是绝不允许的。不给文物做减法,不带来二次伤害,是古陶瓷修复工作的基本准则。

②修复之前先制定文物修复方案并报送主管领导,经批准后再实施。

③严格遵循“修旧如旧”原则。残缺部位的补缺应该以原器物为准,不能主观臆断。对于大面积缺失,无法判断原有器形和纹饰的,只能选择不修或留白。

④修复过程遵循“最小干预”原则,尽量保留文物自身特有的原始信息,即保留文物的原真性。①对于补缺的部分,做色时为了达到“气韵相通”,色彩会部分覆盖原器物,覆盖宽度尽可能小,不得超过4毫米。

⑤使用的材料要符合文保要求。随着科技进步,用于古陶瓷修复的材料也有更迭。选择材料的原则是以文物保护为第一考量,既要考虑黏结强度和审美效果,又要尽可能可逆。目前古陶瓷修复中,考古修复主要使用石膏补缺;展示修复和商业修复主要使用环氧树脂黏结、补缺。相对而言,石膏拆卸容易,但也容易破损;环氧树脂补缺,可以用开水加热的方式软化拆解,黏结在裂缝处的少量环氧树脂则以牛角刀、手术刀等工具小心剔除。考虑到“可逆性”原则,还可在碎片和环氧树脂之间以B-72阻隔,以方便拆解。

⑥建立文物修复档案。器物来源、名称、年代、尺寸、修复时间、经办人、修复前状况、修复过程及使用的材料等要有清晰的文字记录;修复前、修复中、修复后的状况还应该有图片资料存档。建立档案不仅是为了明确职责,便于工作交接,也方便必要时拆解,进行二次修复。

⑦最后,还要注意完善制度建设。一方面是实验室安全规范,避免化学药品、器械带来的人身伤害;另一方面是师生提看标本的文物安全规范。提看陶瓷文物,我们要求接触者不能戴戒指、手表等坚硬饰物,以免磕碰;人与人之间不传递器物,而应该一人看好后在桌上放稳,另一人再拿起,以免传递中掉落;提看时绝对不能让以下位置受力—把、流、修补位置、有裂缝位置,而应双手捧起主体,轻拿轻放。

文物修复工作是一项严格且考验耐心的工作。中国文化遗产研究院文物修复与培训中心主任詹长法说:“截至2013年,我国有3000多家博物馆,3000多万件馆藏文物,近半数属于亚健康状态,亟待修复。而全国从事文物修复的不足2000人。”文物修复的任务重,人手少,因而很少有人将注意力放到教学标本修复上。作为一所大学博物馆的工作人员,能够通过教学标本修复,提升博物馆的实物教学效果,也是一桩幸事。

道阻且长,行则将至。与各位文物修复师共勉。

(致谢:本文写作得到了上海博物馆古陶瓷修复高级工艺师、国家级非遗传承人蒋道银老师的支持帮助,在此表示感谢!)