中德两国古建筑保护对比探究

——以教堂建筑为例

2021-06-01韦风华何雪叶

韦风华 何雪叶

广东文艺职业学院 广东 广州 511400

根据《历史文化名城名镇名村保护条例》“历史建筑,是指经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值,能够反映历史风貌和地方特色,未公布为文物保护单位,也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物。”[1]本文所指的古建筑包括条例所述的历史建筑(含未经确定公布的历史建筑)以及文物建筑(含文物保护单位)。

古建筑遗产是民族文化的重要载体,也是城镇的有机组成部分,甚至是一个城市区别于其他城市的根本所在。对任何一个城镇来说,古建筑的保护都不应该是一个孤立的课题,而应赋予古老建筑以新时代的内涵与价值,融入当地的建设与需求,实现可持续发展。

一、德国古建筑保护的现状及体制机制

(一)德国世界遗产名录中的教堂建筑及其现状

截止2019年,根据《世界遗产名录》,面积为中国1/27的德国,拥有46项世界遗产(部分遗产与他国共同拥有)[2],12项为修道院、教堂等宗教建筑群,其他34项为自然遗产,城堡、宫殿等其他历史建筑物或历史建筑片区及历史文化古城。(数据根据官方公布德国世界遗产名录名单分类整理而来)。截至2020年2月,德国具有历史核心区的城镇总数达1000余个。[2]

德国世界遗产名录中的修道院和教堂

资料来源:作者根据官方公布德国世界遗产名录名单整理

德国是二战中受战火摧毁最为严重的国家之一,大量的城镇连同里面的城堡、教堂等建筑在战火中沦为一片废墟,战后,随着经济的恢复和发展,德国民众积极呼吁修复古老教堂建筑,在政府的主导、社会组织、民间社团的推动和民众的积极参与下完成了城市的重建,对教堂等古建筑则尽可能恢复原貌。之后虽经历旧城区改造和城市的开发更新,却始终将对历史文化遗产的保护、对古建筑的修复放在重要的位置上。今天我们看到的德国城镇,除特意保存的二战遗址基本上看不到战争的痕迹,绝大多数城市的历史风貌得到恢复,古朴高耸的教堂成为城市独特的名片。

(二)德国古建筑保护的组织架构及资金来源

德国建立了完善的政府-社会-个人各司其职、协调监督的建筑遗产保护组织架构(图1)。

图1 德国建筑遗产保护组织架构图

在联邦政府的内政、建筑和国土部下设遗产保护协调处,负责协调各级政府开展遗产保护工作、下拨遗产保护专项资金、组织专家团队、提供技术支持等工作;各级州-县-市-乡镇也有配套的遗产保护部门,如州遗产保护办公室,负责将建筑遗产保护融入各级城镇的规划和建设中,从城市规划层面下好建筑遗产保护的整盘棋,提前预防,整体把控。

在政府规划及监管下,具体实施 建筑遗产保护工作的是从全国到地方各级各类、大大小小的社会组织(含教会组织)、民间团体、基金会及文教机构等,如德国文物古迹保护国家委员会、德国家乡与环境联盟地方文物保护者协会等,高等院校及博物馆等也会有专门的文物遗产保护部门,负责专门技术人才的培养,为建筑遗产的保护提供理论研究和技术支持。

德国国家文物保护委员会资料显示,德国现有约100万项注册建筑遗产,含古建筑(群)、古城镇等,其中60%-90%为私人所有,10%-20%为教会所有,5%-20%为公共所有。[2]

德国建筑遗产产权结构,决定了德国多元化的建筑遗产保护资金来源,主要有各级政府财政及其他配套资金、社会组织团体及基金会募集资金、教会资金、企业及个人资金等。

二、德国古建筑保护的先进技法和案例分析—以教堂为例

(一)建筑遗产智能预警与监控体系

德国建筑保护理念超前,修复与预防并重,其预警与监控体系主要包含以下内容:一是对境内的建筑遗产进行登记注册,纳入国家法律及官方监管范围;二是对于私人所有的历史建筑成立专门的监察部门,监督建筑所有人依法尽职履行保护义务;三是由政府建筑遗产保护部门联合科研机构、文博机构及企业开展对重要历史建筑的智能监控项目。

德国有些教堂建筑经受住了漫长的中世纪,却耐受不住全球环境的恶化和现代设施的运用,出现了明显的损坏迹象,建于13世纪早中期的施瓦本格明德市圣约翰教堂(图2)就是其中的代表。为开展针对性强的预防性保护,在该教堂设置了15个监控点,利用现代设备和先进技术长期实时监测教堂内外部环境,再通过数据分析和处理手段不断调整教堂内部温度、湿度等情况,以便减少环境因素可能对教堂的损害。

图2 德国施瓦本格明德市圣约翰教堂(Johanniskirche, Schwäbisch Gmünd)

(二)坚持利用原有建筑材料,还原砖石最初状态,科学恢复建筑原貌

德国是二战的主战场,柏林、德累斯顿等城市90%的古老建筑在战火中沦为废墟。二战后,在老建筑修复中不遗余力地追求原状,使重建后的德国城市呈现出古朴与现代融为一体,古老教堂和现代建筑和谐共生、相得益彰的历史面貌。

在德国,古迹修复的第一步是对废墟进行清理,并将清理出来的每一块建筑材料或其碎片进行一一分辨和登记,同时采取摄影及录象等方式记录每一片废墟及其清理过程,随后通过计算机技术建造3D建筑模型,模拟建筑倒塌时砖石的受力和活动情况以及废墟可能呈现的状态,并与清理废墟过程中留下的记录材料进行对比、分析,从而确认每一块砖石原来所处的位置及状态,然后在修复过程中将其还原。

位于德累斯顿市的圣母教堂(图3)的战后重建工作就是完全遵循这一修复原则和手法完成的。该教堂在1945年的一次炮火中夷为平地。教堂重建施工方首先挖掘和整理出所有的残存砖石,并由专业人士通过计算机模拟技术将每一块残存砖石还原到轰炸前所处的位置,有些建筑位置上原有砖石损毁严重或者找寻不到的则用新石材进行砌造。因此,重建后的大教堂得以保留原有教堂的历史痕迹,基本恢复原貌。

图3 德国德累斯顿圣母教堂(Dresden Frauenkirche)

(三)历史的延续和现实的融合双重兼顾

古建筑承载着深厚的历史和文化,对古建筑的保护必须注重历史的延续和传承。然而,历史建筑的保护不应该让其成为一张死板的当地名片、一个供游人观看的展品,而是应该让她融入当地的经济和社会生活,融入社区和居民的现实需求,以科隆大教堂为核心的老城步行区营造项目及锡安教堂改造项目就兼顾了现实功能和社区需求。

图4 科隆大教堂与南面广场(Cologne Cathedral)

科隆大教堂(Cologne Cathedral,图4)基本幸免于二战的炮火轰炸,却面临着建筑遗产保护与城市建设开发的矛盾,曾因城市不合理规划而被列入“濒危世界灭绝遗产名单”。[3]后科隆市政府启动了科隆大教堂缓冲区及城市文化景观带建设项目。该项目将大教堂周边莱因河左岸矩形条带区和右岸三角形区域划分为缓冲区,同时将科隆大教堂周边主要街道规划为步行区,并引入百货商场、时装、零售及旅游业,再较好保护历史建筑及城区的同时,也保持了这一区域的商业特性和经济活力。

乌尔姆锡安教堂(The Zion Church, 图5)战后重建为基督教卫理公会的聚会场所。后由德国设计工作室ZerosevenDesign Studios的创始人Thomas Seruset购买所得,业主在德国文物保护法律框架下,保留建筑原有的建筑风格及历史原貌,在不改变原有建筑结构的基础下,通过室内设计及装饰,使其成为一个满足现代办公需求的企业空间。

图5 Zeroseven 设计工作室,原为乌尔姆锡安教堂

三、我国古建筑的保护现状及体制机制

(一)我国古建筑遗产及教堂建筑概况

根据《世界遗产名录》,截至2019年7月6日中国有世界遗产55处,其中包含6座古城村落,17处宫殿、园林或宗教建筑群(含宗教名山),32处其他自然或文化遗产(数据根据官方公布中国世界遗产名录名单分类整理而来)。

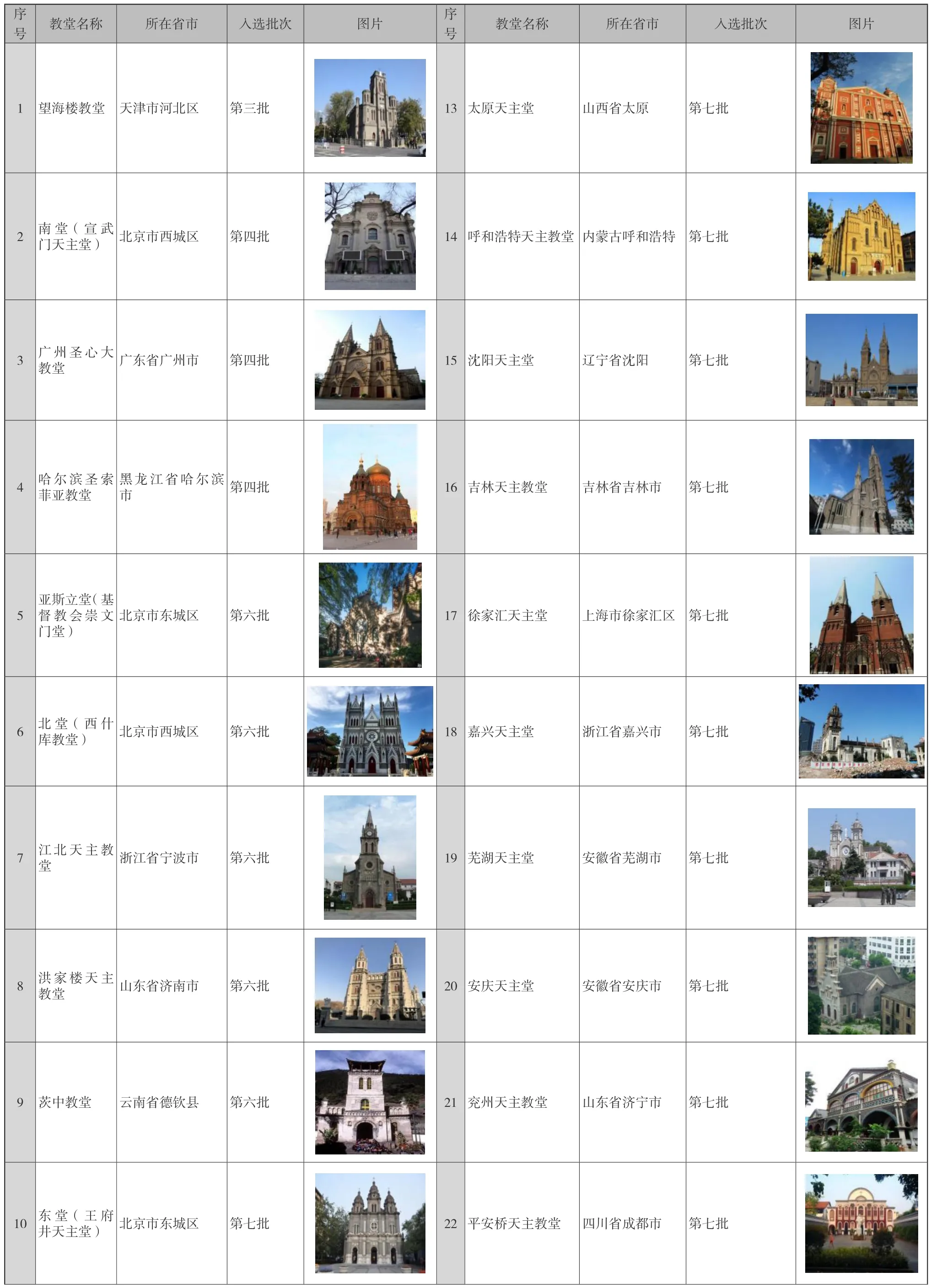

截至2019年10月16日,在全国公布的总计8批、5058处全国重点文物保护单位中,古建筑及近现代重要史迹及代表性建筑为3108处,占比61.45%。其中,单独为国家文物保护单位的教堂有23个(详见下表),另外与其他建筑群归并为国家重点文物保护单位的教堂4处。

国家重点文物保护单位中的教堂分布情况

资料来源:根据中华人民共和国中央人民政府政府信息公开平台资料整理

除此之外,还有其他大大小小的教堂分属省、市级文物保护单位,或者成为当地的博物馆、艺术馆所在地。

(二)我国古建筑保护工作基本由政府主导实施,个人及社会力量参与不足

我国建立了从中央到地方各级政府文物局、文物管理委员会和层级分明的文博事业单位,分别组成了文物保护的行政监管部门和实施部门。另外在“有特殊重要价值和意义的古建筑或文化遗址,或革命遗迹的地区,中央人民政府文化部得直接在该地区设立文物管理所,或会同中国科学院设立研究机构。”[4]这样各级文物保护行政部门和作为公共文化事业的文博单位、文物保护单位共同构成我国文物建筑保护的主体力量,也是我国现有政体和国情下独特的历史文物保护架构。

2005年国务院颁发《国务院关于加强文化遗产保护的通知》“抓紧制定和完善有关社会捐赠和赞助的政策措施,调动社会团体、企业和个人参与文化遗产保护的积极性”,[5]2008年颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》提出了“历史建筑”的概念,并提出“国家鼓励企业、事业单位、社会团体和个人参与历史文化名城、名镇、名村的保护。”[6]这两个制度以法律形式鼓励个人和社会力量参与历史文物建筑遗产的保护,但由于没有完善的执行制度以及缺乏具体的指引性和操作性措施,使得个人、企业和社会团体参与历史文物建筑保护仍处于萌芽状态、起步状态。

四、我国古建筑保护的创新手法和案例分析—以教堂为例

(一)我国古建筑保护的创造性举措——文物保护单位

1956年国务院颁布《关于在农业生产建设中保护文物的通知》,要求各省、自治区、直辖市等对辖区内重要古文化遗址、古墓葬地区和重要革命遗迹、纪念建筑物、古建筑、碑碣等确定文物保护单位进行保护。[7]这一通知的颁布标志着我国文物保护单位制初见雏形。1961年国务院颁布《文物保护管理暂行条例》中第四条“各级文化行政部门必须进行经常的文物调查工作,并且应当陆续选择重要的革命遗址、纪念建筑物、古建筑、石窟寺、石刻、古文化遗址、古墓葬等,根据它们的价值大小,按照程序确定为县(市)级文物保护单位或者省(自治区、直辖市)级文物保护单位。文化部应当在省(自治区、直辖市)级文物保护单位中,选择具有重大历史、艺术、科学价值的文物保护单位,分批报国务院核定公布,作为全国重点文物保护单位。”[8]这两个文件以法规的形式正式确立了文物保护单位成为我国单体古建筑保护的独创性制度,并一直沿用至今。

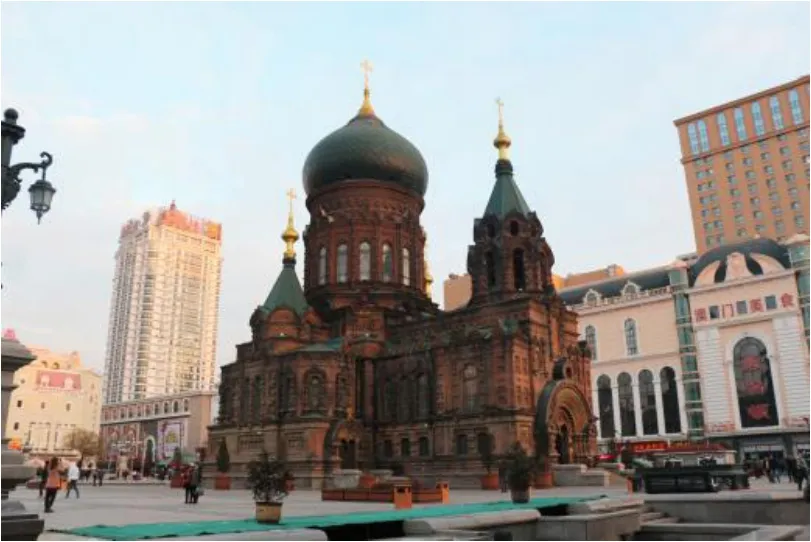

位于哈尔滨市的圣索非亚大教堂始建于1907年3月,是俄罗斯帝国东西伯利亚第四步兵师修建的随军教堂。解放后,教堂先后作为仓库、话剧院的一部分,在文革期间受到严重破坏。1986年哈尔滨市政府将该教堂列为市级一类保护建筑,1996年经国务院批准被纳入第四批全国重点文物保护单位。1997年6月,教堂被修复并作为哈尔滨市建筑艺术馆向公众开放,其内部现作为“哈尔滨市建筑艺术博物馆”使用。

2000年、2006年哈尔滨市政府组织了第二、第三次圣索菲亚教堂修缮及周边环境整治,不仅对教堂内外部进行了修复,也通过建设广场,将教堂的文化价值、旅游价值发挥出来,并让教堂与周边商业环境融为一体,同时借鉴美国的“奖励分区法”[9]用财税等优惠政策鼓励开发商在开发周边地段的同时为教堂保护及其环境整治提供经济支持,缓解了教堂修缮整治经费的不足。

(二)文物保护单位和爱国主义教育基地互融共建,充分发挥历史文物建筑的宣教功能

1996年11月,国家教委、民政部、文化部、国家文物局、共青团中央、解放军总政治部决定命名和向全国中小学生推荐百个爱国主义教育基地。1997年公布的第一批全国爱国主义教育示范基地中位于北京的9个爱国主义教育基地中有5个为全国重点文物保护单位[10],其他为文博事业单位。反观全国范围内,爱国主义教育基地呈现出与文物保护单位及文博事业单位高度重合的特征,这也是我国文物建筑保护的一个独特之处,我国的文物建筑保护单位与各级党组织、工会、学校建立起紧密的联系,他们精诚合作,共同组成我国爱国主义教育和传统文化宣教的中坚力量。

鲁南代牧区东境的沂水王庄天主教堂,现为“中共中央山东分局旧址纪念馆,”属于省级文物保护单位。该教堂建于1893年,1938年12月中共中央山东分局、八路军山东纵队在此成立和创建,直到1939年6月,这里一直是山东敌后抗日的指挥中心。正是由于这一段特殊的历史,为该教堂染上红色文化基因,是沂蒙山根据地景区的一部分,也是国防教育基地、爱国主义教育基地及山东省重要的党建阵地之一。目前沂水王庄天主教堂以其红色历史脉络,迎来了一批批省内外党员团体、学生团体,在触碰沂蒙山革命老区的沧桑记忆中感悟老一辈的革命情怀,激发爱国热情。

图6 哈尔滨圣索非亚大教堂及其周边广场

五、中德对比,互为借鉴

(一)探索建立具有社会主义特色的古建筑多元保护和发展机制

德国建立了个人、企业、团体等社会力量参与历史建筑遗产保护的成熟机制。我国古建筑保护机制的形成具有深刻的历史文化根源和鲜明的社会主义特色,它与我国政治体制、经济体制、文化体制及复杂的国情密不可分,主要是以政府为主导,各级文博事业单位层层管理,各级文物保护单位重点维保,个人与社会力量参与相对不足。

政府力量在保护重点代表性建筑遗产方面具有得天独厚的优势,也必须肩负起责任,但其他大大小小未列入文物保护单位的非重点典型建筑遗产则需要借助社会及民间力量,发挥市场机制,走出一条以政府为主导,市场为辅助,具有社会主义特色的古建筑多元保护和发展机制。

(二)完善多元产权结构,吸纳社会资金,构建维修保护与合理利用相结合的综合维保模式

依据德国等西方国家的经验,建筑遗产保护需要借助社会力量,吸纳社会资金,不能仅靠老百姓的公益心,还需引入市场机制,在市场机制运行下,推进建筑遗产产权体制改革及创新。部分如宗教建筑、牌坊祠堂或者名人故居,它们产权较明晰,可由宗教组织、族人或者后人,利用宗教、宗族、社会募捐等形式募集资金,在合理发挥其原有功能的基础上进行科学地维修和保护;部分无主或者产权不明晰的历史建筑,可以由企业或者其他社会资金通过购买、租赁等形式,取得其产权或者使用权,并在法律规定范围内,在政府文保部门监管下,进行合理的开发和利用,实现资源再生,构建既保障社会价值,又兼顾经济效益的维修保护与合理利用相结合的综合维保模式。

(三)挖掘古建筑的文化内涵,发挥宣教功能,增强人民大众尤其是青少年的国家责任意识和民族担当精神

我国一向重视青少年的爱国精神培养和传统文化教育,将一众历史文物建筑遗产作为爱国主义教育基地和特色传统文化传承基地,不断深化我们的爱国情感和民族意识,增强中华民族的凝聚力、认同感,坚定中华文化的自豪感、自信心。这份厚植多年的家国情怀,是中华民族在新冠疫情面前能够空前团结、逆向而行的精神力量,也是中国人民坚守国家利益和民族大义,不畏牺牲、勇往直前的动力泉源。在人类面对新冠病毒这个共同的敌人,全球遭遇复杂的空前危机时,如何培养民众的大义和担当意识值得每个国家和民族思考,我国的成功探索或许可以为西方国家所借鉴。