明代至民国时期贵州疫灾的时空分布研究

2021-05-31谢仁典

谢仁典

(云南大学西南环境史研究所,云南 昆明 650091)

我国历史上曾多次发生过重大疫灾①,而明代至民国时期是疫灾的多发期,这一时期疫灾对社会经济、公共卫生等诸多方面产生过很大的冲击,学界对这一时期疫灾的研究成果颇多,其中,以龚胜生及其团队对疫灾的时空分布特征较为关注,成果也较为集中。但除了《民国时期云贵川地区疫灾流行与公共卫生意识的变迁研究》一文涉及这一时期贵州的疫灾外,目前学界对这一时期贵州疫灾的关注仍相对欠缺。本文在《贵州历代自然灾害年表》[1]统计的基础上,结合GIS空间分析,试图探讨这一时期贵州疫灾的时空分布特征。

一、明代至民国时期贵州疫灾的时间分布特征

明代以前,贵州地广人稀,疫灾很少,据《黔记》载,贵州疫灾最早发生在 “ 元大德八年(1305)夏四月,乌撒、乌蒙疫,并赈恤之 ”[2]。明代以后,随着中央王朝对贵州控制的加强,大量卫所的设立以及大规模的移民屯垦,贵州人口大增②,疫灾也较此前更为频发。

(一)疫灾频次逐渐上升

笔者以《贵州历代自然灾害年表》为基础,对明代至民国时期581年间贵州的疫灾情况进行统计得出,这一时期贵州共有77个年份发生疫灾,其中明代疫灾年份有22年,发生频率为7.97%③,即每年发生约0.079 7次;清代疫灾年份有38年,发生频率为14.23%,每年发生约0.142 3次,这基本为明代的两倍,而民国时期疫灾年份有17年,发生频率为44.74%,每年发生约0.447 4次,是清代的3.1倍,是明代5.6倍,显然,总体上这一时期贵州疫灾发生的频率越来越高。

(二)多发生于各种自然灾害频发与社会动乱时期

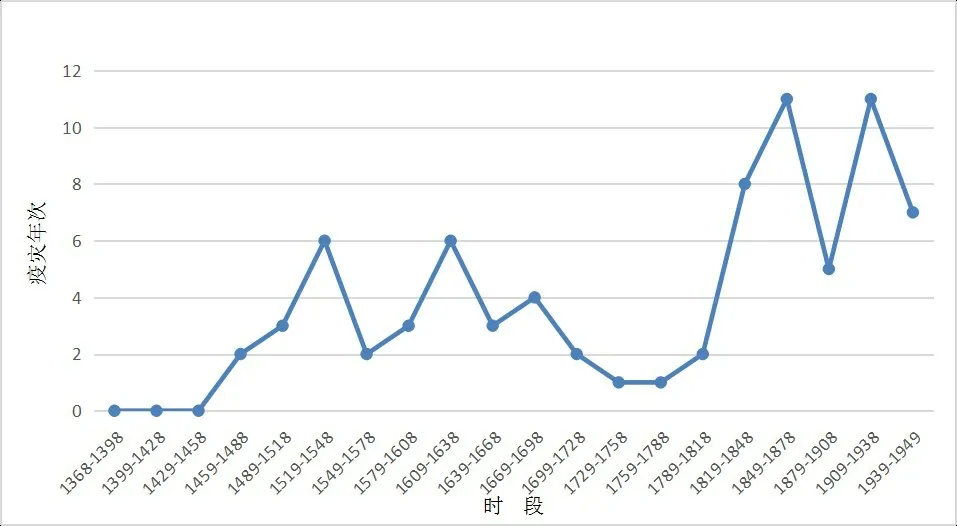

为了从宏观上把握这一时期贵州疫灾在各个时段的分布情况,笔者以30年为一个微时段来进行探讨,明代至民国时期贵州每30年疫灾年次变化情况如图1④。

图1 明代至民国时期贵州每30年疫灾年次

从图1可以看出,明代至民国时期这581年间贵州疫灾在时段上的分布特征是,明前期和清康雍乾时期是疫灾的低发期,明中期(1489—1548)、明末清初(1579—1698)及清后期至民国时期(1819—1949)是疫灾高发期,而尤以清后期至民国时期(1819—1949)最为严重。这一时段每30年疫灾年次最高可达11年,甚至民国时期最后10年竟有7年发生疫灾,可见疫灾频率之高。疫灾大多是一种次生灾害,常伴随着其他大型自然灾害的爆发而流行,这已是一个共识,如(嘉靖)《贵州通志》载: “ 新添卫大水山崩,城中饥疫。 ”[3](道光)《遵义府志》: “ 顺治五年(1648)、六年(1649)连遭荒疫,民大饥,斗粟四两,僵尸载道。 ”[4](道光)《清平县志》亦云: “ (万历)四十六年(1618)戊午(清平)旱疫。 ”[5]等等,都说明了明代至民国时期贵州疫灾在各个时段上的这一分布特征在某种程度上与各个时段的水旱灾害、饥荒以及当时的社会环境有一定的关系。另外,从图2亦可以看出它们之间的相关性。

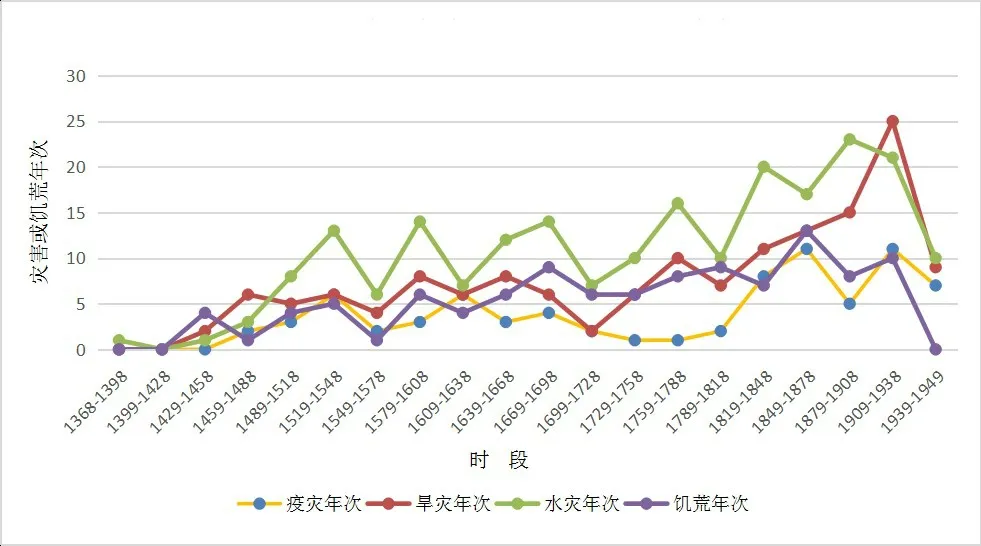

图2 明代至民国时期贵州每30年疫灾、旱灾、水灾与饥荒年次

笔者对《贵州历代自然灾害年表》收集的水旱灾害以及饥荒和疫灾进行统计,同样以30年为一个微时段来探讨它们之间的分布规律。从图2可以发现,除了1699—1818这一时段外,其他时段的水灾、旱灾、饥荒与疫灾都具有较高的相关度,尤其是明中期和清后期至民国这两个时段四者之间的相关度最高,而清后期至民国亦是水旱灾害和饥荒的高发期。从图2来看,这一时期疫灾基本伴随着饥荒同时发生。此外,疫灾的流行与各个时段的社会环境亦分不开,社会稳定时期疫灾较少,如从图2可以看出,尽管1699—1818年这一时段的水旱灾害以及饥荒都较为频发,但疫灾仍然很少,而这一时段正好处于康、雍、乾、嘉的社会稳定期。但在社会动乱时期疫灾爆发的可能性则大大提高,如明末清初(1579—1698)及清后期至民国时期(1819—1949)都是疫灾的高发期,而这一时期贵州正好处在各种战乱之中,如明末的平播州之乱、清初大西军与清军的战争、水西的改土归流以及吴三桂之乱等,清后期的咸同大起义以及民国时期的军阀混战,贵州常年处在战乱之中。加上第二次鸦片战争以后,贵州罂粟种植面积迅速扩大⑤,占用了大量的耕地和劳动力,粮食产量减少,而这一时期又是水旱灾害频发期,这些因素集中在一起,大大削弱了政府的救灾能力,连年饥荒,疫灾盛行。

此外,由于战乱时期人口流动的速度和流动的规模都要远超于常时,从而使得疫灾的传播速度和传播范围大大提高,所以战乱时期疫灾涉及的范围要远大于社会稳定时期疫灾所涉及的范围。如在疫灾广度上,明代至民国时期,涉及贵州全省的疫灾有8次,分别是嘉靖二十七年(1548)、万历二十九年秋七(1601)、顺治十一年(1654)、康熙二十年(1681)、同治四年夏(1865)、民国二十七年(1938)、民国二十九年(1940)和民国三十一年(1942),可以看出涉及全省的疫灾多发生在明末清初和民国时期等战乱时期,而康熙后期以及乾隆、嘉庆等社会稳定时期,不仅疫灾频次低,且涉及的范围小,如康熙六十年(1721)的疫灾只涉及大定(大方);康熙六十年(1722)涉及永宁州(关岭);乾隆三十六年(1771)涉及安南县(晴隆)和永宁州;嘉庆十三年(1808)涉及兴义。显然,社会稳定时期疫灾传播的范围较战乱时期传播的范围要小。

从以上分析表明,明代至民国时期贵州疫灾在各个时段上的分布特征在某种程度上与各个时段的水旱灾害、饥荒以及当时的社会环境有一定的关系,但疫灾的盛行是多个因素综合作用的结果,并不与某个因素存在必然的联系(详后),只能说在各种自然灾害频发与社会动乱时期,疫灾爆发的可能性比其他时候大大提高。

(三)多发生于夏季

为了明确疫灾发生的季节分布情况,笔者据《贵州历代自然灾害年表》收集的明代至民国时期贵州疫灾发生的季节分布情况进行分类统计如表1。

表1 明代至民国时期贵州疫灾之年疫灾季节统计

从表1可以看出,在77个疫灾年份中,有35个年份难以确定疫灾发生的季节,其余的42个年份中,据笔者统计,发生在春季的有9个年份,占19.56%;发生在夏季的有23个年份,占50%;发生在秋季的有7个年份,占15.22%;发生在冬季的有7个年份,占15.22%,很显然,夏季是疫灾的高发期。这与夏季高温高湿的环境,为各种病菌的滋生提供良好的条件以及其他灾害频发有关。据严奇岩统计,明清时期贵州全省共发生水旱灾害666次(水灾366次,旱灾300次),而发生在夏季的有420次[6]58,占水旱灾害总发生次数的63%,这亦再次表明了疫灾的爆发在某种程度上与水旱灾害具有一定的相关性。而夏季是疫灾的高发期,这已经是一个普遍规律,以上的统计数据再次证明了这一点。

通过对明代至民国时期贵州疫灾在时段上的分布特征的探讨可以看出,这一时期贵州疫灾越来越频繁,且多于夏季流行。在时段上的特征是明中期(1489—1548)、明末清初(1579—1698)及清后期至民国时期(1819—1949)等自然灾害频发和社会动乱时期是疫灾多发期,而尤以清后期至民国时期(1819—1949)最为严重。

二、明代至民国时期贵州疫灾的空间分布特征

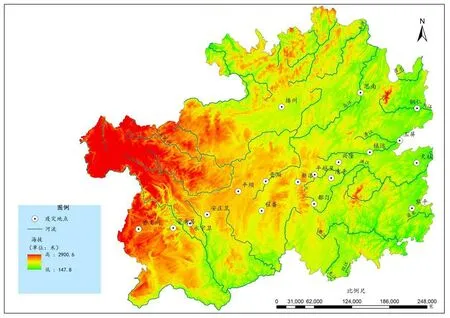

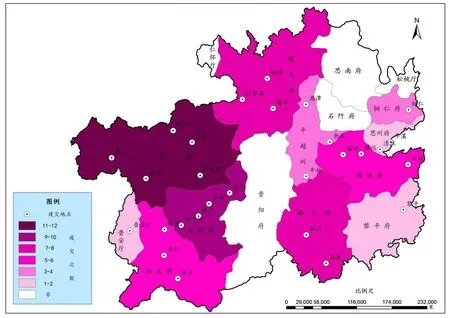

明代至民国时期贵州疫灾的空间分布在不同时期亦各有特点,笔者根据《贵州历代自然灾害年表》收集的明代至民国时期贵州疫灾发生地进行分类统计,并以今天贵州省的空间范围作为分析背景,结合GIS空间分析,将这一时期不同时段贵州疫灾在空间上的分布情况进行可视化处理。明代贵州疫灾的空间分布情况如图3所示。

图3 明代贵州疫灾空间分布

从图3可以看出,明代贵州疫灾地点主要集中分布于由荆楚通往云南的交通要道沿线各卫所,以及黔北开发较早的播州地区和黔东靠近湖南的黎平、天柱、铜仁和思南地区,而除了涉及全省的2次疫灾外⑥,黔西北以及整个贵州南部基本没有疫灾。这一分布格局与沿线卫所的设立及人口的流动有关,明前期为了满足军事上的需要,在荆楚通往云南的交通要道沿线普遍设立卫所,并大量移民屯垦,故这些地区成为明代贵州开发较早、人口比较密集的地区,而人口密度和人口流动是疫灾爆发和流行的基础。

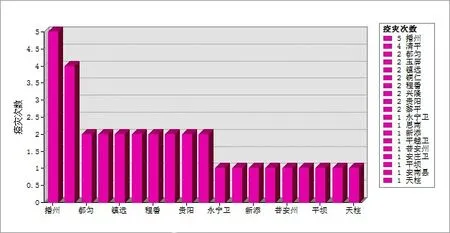

除此之外,疫灾之地的疫灾频次亦不相同,除了2次涉及全省外⑦,其余各地疫灾频次见图4。

图4 明代贵州疫灾之地的疫灾频次

从图4可以看出,明代贵州疫灾频次最高的是播州和清平两地,分别是5次和4次,而疫灾频次为2次的有都匀、玉屏、镇远、铜仁、程番、兴隆、贵阳和黎平,疫灾频次为1次的有永宁卫、思南、新添、平越卫、普安州、安庄卫、平坝、安南县和天柱,显然贵阳以西各疫灾之地的疫灾频次要低于贵阳以东各疫灾之地的疫灾频次。

通过图3和图4分析表明,明代贵州疫灾的空间分布特征是集中分布于荆楚通往云南的交通要道沿线各卫所及黔北的播州和黔东的黎平、天柱、铜仁和思南。而在疫灾频次上,最高的是播州和清平两地,在沿线各卫所中,以贵阳为中心,其西部各疫灾之地的疫灾频次要低于东部各疫灾之地的疫灾频次。

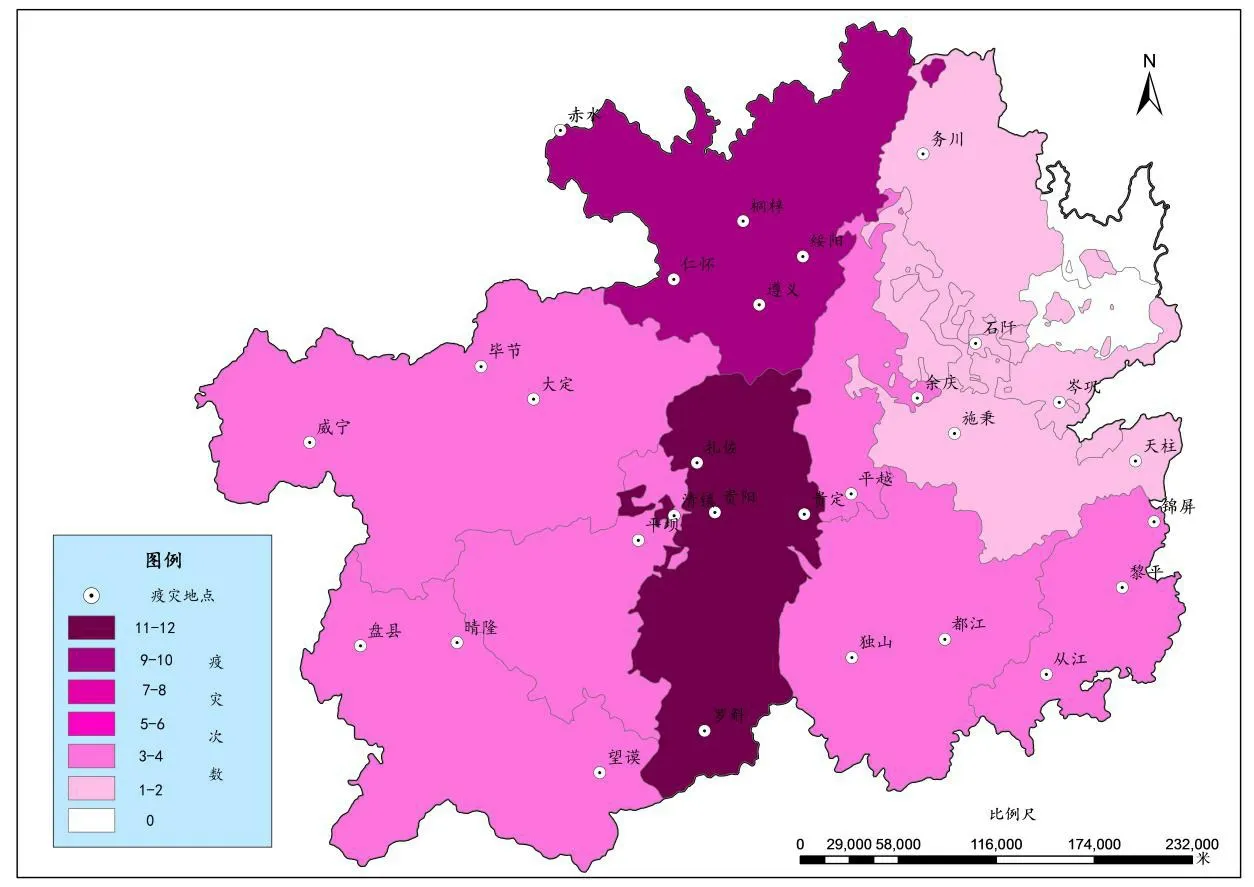

清代和民国时期贵州疫灾的空间分布特征与明代有了明显的不同。到了清代和民国时期,贵州的开发已不再局限于交通要道沿线,而是已经渗入各个山区,疫灾的分布亦随之发生变化,如图5和图6⑧。

图5 清代贵州疫灾空间分布

图6 民国时期贵州疫灾空间分布

从图5可以发现,相对明代而言,清代贵州疫灾的空间分布范围已经向四周扩大至全省各地,这在一定程度上亦能反映出明清时期贵州各地开发的时序。

有清一代涉及全省的疫灾共有三次⑨,除此以外,中部的贵阳府、东北部的思南府、石阡府、松桃厅以及北部一角的仁怀厅基本没有涉及。而明清时期贵州水旱灾害的频发区却是东北部的这些地区,据严奇岩统计,明清时期贵州水灾地次位居前五的是印江、桐梓、思南、铜仁、仁怀;旱灾地次位居前五的是遵义、印江、桐梓、思南和福泉[6]59。这再次说明疫灾与水旱灾害并无必然联系。

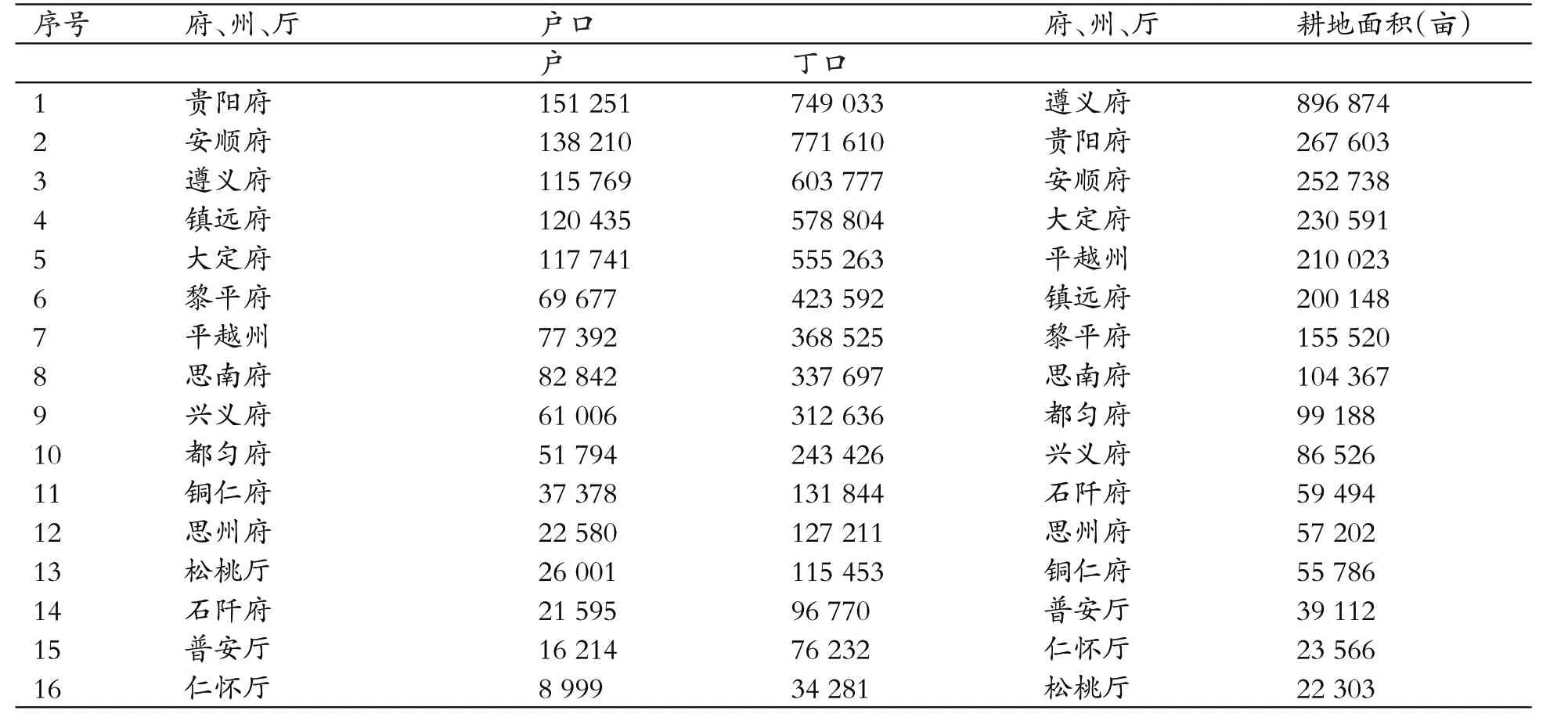

其余各地疫灾频次最高的是西北的大定府,共11次⑩;其次是安顺府10次;再次是遵义府8次,都匀府7次;兴义府6次;镇远府5次。而这些地方正好是当时人口相对集中、人口流通快、开发规模大的地区,据《中国历代户口、田地、田赋统计》[7]统计,嘉庆二十五年(1820)贵州各地户口及耕地面积如表2。

表2 嘉庆二十五年贵州各地户口及耕地面积

从表2可以发现,除贵阳府外,其他疫灾频次较高的大定府、遵义府、安顺府、镇远府等也都是当时人口较多、开发规模较大的地区,尤其是大定府,除了耕地规模较大以外,还成为当时重要的交通枢纽。当地的矿业,尤其是铅业在清代得到大规模的开采,铅是清代铸币的重要原料,当时贵州西北的威宁州、水城厅、大定府、毕节县等是最大的产铅地,故大量的铅矿由此地通过赤水河进入长江运往京师铸币。故而此时西北的大定府又发展成为重要的交通枢纽,不仅是黔矿出山和蜀盐入黔的要地,也是滇矿由陆运转水运的重要节点,赵亨钤由清镇前往永宁(四川叙永)运铅途中写道: “ ……早饭干沟,人马络绎。肩挑背负,皆滇蜀之货。最多为铜、锡、盐斤。铜、锡自滇来,盐自蜀来,大商富贾,资以贸迁…… ” 过赤水河时,附诗道: “ ……民襁黑铅负,马背青盐驮。群山互起伏,行旅何其多…… ”[8]可见当时贸易往来的繁忙景象,这样的人口密度和人口流动是疫灾爆发和扩散的基础和前提。而人口相对较少的松桃、石阡、思南、思州、普安、仁怀等地,疫灾亦相对较少,松桃、石阡、思南基本没有涉及,普安厅、黎平府和思州府疫灾频次也较低,均为1~2次。

从图5疫灾地点的分布来看,最为密集亦是西部安顺府和大定府,以及东部由湖南进入贵州的交通沿线。

至民国时期,贵州疫灾的空间分布又与清代有了很大的不同,贵阳和遵义成为疫灾频次最高的地区,分别是12次和10次,其他各地则均为1~2次,而东北部仍然是疫灾最少的地区。从疫灾地点的分布来看,亦是中部和北部最为密集。

从以上明代至民国时期贵州疫灾的空间分布看,不同时段其空间分布特征明显相异,明代疫灾发生地主要沿荆楚通往云南的交通要道及黔北开发较早的遵义地区分布,而清代至民国时期疫灾的分布范围已延伸至全省各地,但这两个时期又各不相同,清代是以大定府、安顺府和遵义府疫灾频次最高,而民国时期以贵阳和遵义频次最高。从长时段来看,明代至民国时期遵义一直是疫灾的频发区,而东北部的松桃、石阡、思南、铜仁疫灾一直相对较少。

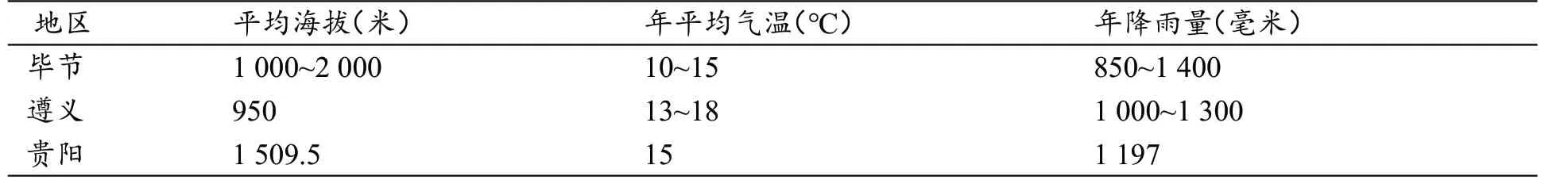

下面再来看看明代至民国时期疫灾频次较高的遵义、毕节(大定府)、贵阳地区的自然概况,如表3。

表3 疫灾频发之地自然概况

表3 疫灾频发之地自然概况

地区毕节遵义贵阳平均海拔(米)1 000~2 000 950 1 509.5年平均气温(℃)10~15 13~18 15年降雨量(毫米)850~1 400 1 000~1 300 1 197

虽然,以上三个地区在不同时期都成为疫灾的频发区,但从表3可以看出,它们的自然地理概况存在着较大的差异,尤其是毕节地区和遵义地区,毕节地区海拔在1 600米以上的面积占总面积55.132%,西部的威宁县平均海拔更是达到2 234.5米,而年平均气温只有10.5℃,年降雨量亦只有900毫米[9]。在地势地貌上,毕节地区多为高寒山区,而遵义和贵阳则多为坝区和山区镶嵌。所以,可以看出,以上三地的自然地理因素存在着较大的差异,但三地在不同时期却都成为疫灾的频发区,再结合前面讨论人口因素对疫灾的影响看,说明在贵州自然地理因素对疫灾的影响没有人口因素对疫灾的影响明显。

三、结语

通过对明代至民国时期贵州疫灾的时空分布特征的分析,可以得出以下几点认识:一是在时间上的分布特征。首先,总体上,疫灾频次越来越高,且多在夏季流行。其次,在各类自然灾害频发期和社会战乱时期重合时,疫灾频次明显增多。最后,在社会动乱时期,疫灾传播的广度要远大于常时。二是在空间上,疫灾多分布于人口密度大和人口流动性强的地方,即交通要道沿线和开发规模大的地区。三是疫灾爆发和流行是多种自然因素和人口因素合力的结果,并非与某种因素存在着必然的联系,但仅从贵州来看,在某种程度上,这一时期人口因素(人口密度和人口流动)以及水旱灾害、饥荒和战乱对疫灾的影响较自然地理因素的影响更为明显。

注释:

①龚胜生认为:疫灾(瘟疫灾害)是指由病毒、细菌、寄生虫等引起的急性、烈性传染病大规模流行所导致的生物灾害,是人类面临的所有自然灾害中顶级的灾害。

②据《贵州通史》第2卷《明代的贵州》第190-191页载: “ 按明代卫所制度,每卫额定5 600人。为了使军士安心戍边服役,‘一人在军,合家前往’,无妻室者皆予婚配。这样,5600人便成为5 600户,以五口之家计算,每卫当有两万多人。据(万历)《贵州通志省会志》记载,仅贵州都司所辖十八卫二所就有‘军户七万二千二百七十三户,二十六万一千八百六十九丁口’,属湖广都司的清浪、平溪、镇远、偏桥、铜鼓、五开六卫及天柱千户所有七八万丁口,而且妇女、老年及未成丁男子还不在此数之内。 ”

③注:发生频率等于疫灾年数除以朝代总年数。

④注:每30年疫灾年次指每30年中发生疫灾的年数。

⑤据《贵州通史》第3卷《清代的贵州》第559页载: “ 至光绪二十三年(1897),贵州年产鸦片4万担,位居年产12万担的四川、8万担的云南之后,为全国第三产鸦片大省。 ”

⑥涉及全省的疫灾(即史料记载疫灾地点为贵州或贵州省)均没有在图上表示,包括图5和图6。

⑦明代两次涉及贵州全省的疫灾分别是明嘉靖二十七年(1548)和明万历二十九年(1601), “ 明嘉靖二十七年,贵州大疫,有阖门死者。 ” (《古今图书集成》庶征典卷114疫灾部汇考3之4)。 “ 明万历二十九年秋七月,贵州大疫。 ” (康熙《贵州通志》(油印本)卷29《灾祥》第5页)。

⑧注:文章研究的空间是今天贵州省的空间范围。图3和图5笔者采用的是复旦大学历史地理研究中心提供的1820年府级界线及治所数据,图6采用的是1911年府级界线及治所数据。虽然这两组数据与现在贵州省的空间范围有轻微的差别,但这并不影响贵州疫灾的空间分析。

⑨史料记载疫灾地点为贵州或贵州省的有三次,分别是顺治十一年(1654)、康熙二十年夏(1681)和同治四年夏(1865)。

⑩若同一时间,一府所辖两县均发生疫灾,则按该府发生2次疫灾计算。