高职院校依托产业学院培育创新型高技能人才探究

2021-05-30伍敏莉刘俊红彭燕莉

伍敏莉 刘俊红 彭燕莉

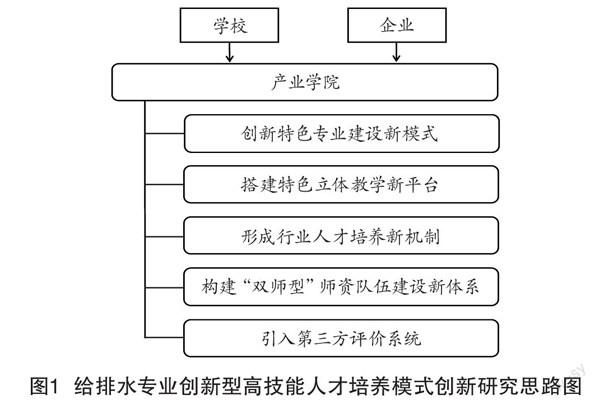

【摘 要】本文以广西水利类院校给排水专业为例,针对高职院校给排水专业高技能人才培养中企业参与人才培养的动力不足、人才培养模式无法适应新形势下的培养目标、毕业生对企业的认同感及职业感欠缺等问题,提出高职院校依托产业学院培育创新型高技能人才培养的策略:构建课程体系,创新特色专业建设新模式;搭建特色立体教学新平台,契合职业岗位技能要求;校企共建实训基地,形成行业人才培养新机制;构建“双师型”师资队伍建设新体系,专兼结合共促人才培养;引入第三方评价体系,提高人才培养质量。

【关键词】高职院校 产业学院 创新型高技能人才 给排水专业

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)43-0104-04

《国家职业教育改革实施方案》指出,高等职业学校要培养服务区域发展的高素质技术技能人才。2017年,国务院办公厅出台的《关于深化产教融合的若干意见》鼓励企业依托或联合职业学校、高等学校设立产业学院,促进人才培养供给侧与产业需求侧全方位融合,培养大批高素质创新人才和技术技能人才。2019 年4 月,教育部、财政部印发《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》,旨在集中力量建设一批高水平学校和专业群。广西水利电力职业技术学院以“双高”建设为契机,紧紧抓住产教融合主线,联合广西农村投资集团有限公司等5家水利行业企业共建“八桂产业学院”,并依托产业学院推动校企协同育人。近年来,为助力广西打造“生态环境”创新名片,广西水利电力职业技术学院结合广西乃至中国、东盟在水生态修复、智慧水务、安全供水等产业方面的人才供给需求,对水务行业人才提出了新的要求,致力于培育适应行业升级、区域经济发展、市场需求的智慧水务行业紧缺人才,推进技术技能人才的有效供给,助推水生态修复、安全供水等行业的发展。本文以广西水利类院校给排水专业为例,探索高职院校依托产业学院培育创新型高技能人才的措施。

一、给排水专业创新型高技能人才培养存在的问题

高职院校给排水工程技术专业旨在培养从事水的处理和供应业、土木工程建筑业的供水排水工程技术人员,水生产、输排水、水处理人员,以及从事给排水工程施工技术管理、工程监理、工程设计及水处理设施运行维护管理等工作的人员,要求人才具有较扎实的基础理论和较宽的知识面,较强的实践能力和创新创业意识。当前,智慧水务迅猛发展,广西迫切需要打造“生态环境”创新名片,而广西水利类院校给排水专业人才培养工作还不能完全适应社会需求,主要表现在以下几个方面。

(一)企业参与人才培养的动力不足

广西水利类院校给排水专业尽管通过产教融合、校企合作开发了一大批特色的项目,培养出了一大批服务区域经济发展需要的高素质技术技能人才,但由于产教融合体制机制不够成熟,大部分企业的日常经营活动与教育的关联度不足,在校企协同育人过程中企业缺乏深度参与学校专业建设、人才培养方案制订、课程设计等教育活动的专业能力。大多数校企合作形式仅限于给高校学生提供培训、实习的场所,推荐学生就业等方面,而在科学技术研究、科技创新等方面没有深度参与合作,导致校企合作缺乏深层次,产教融合、校企合作浮于表面,企业参与动力不足,限制职业教育人才的发展。此外,学校专业设置和课程体系缺乏动态调整机制,因而难以满足智慧水务行业产业转型升级,以及因此带来的对创新型高素质技术技能人才的需求。职业院校更注重自身发展,产教融合、校企合作的相应政策支持与评价体系不完善等使合作企业缺少参与动力、产教供需对接困难等。

(二)学校人才培养模式无法适应新形势下的培养目标

学校人才培养模式无法适应新形势下的培养目标主要表现在:一是原有给排水专业建设模式不能满足智慧水务新形势的发展需求,培养的学生职业能力与企业需求脱节;二是人才培养体系、课程体系与智慧水务新形势下人才需求不匹配,缺乏系统化顶层设计;三是原有实训基地无法满足“教学、实训、创业、培训、科研、服务”六位一体的教学实践要求;四是学生自主学习能力不足,不能胜任智慧水务新形势下多变的工作环境;五是教师缺乏实践锻炼,自身职业能力不足,教学团队专兼比偏低,不能适应实践型高技能人才培养的需求。

(三)毕业生对企业的认同感及职业感欠缺

通过走访调研在校企合作企业中就业的给排水相关专业类毕业生发现,学生半年类离职率高达75%;60%的毕业生不理解企業文化,认为现阶段的工作与自己的理想值有差距,工作缺乏责任感,对职业的认同感不强,从而给用人单位选择及培养员工造成困扰。同时,企业也认为有65%的毕业生对专业的认知度不高,缺乏经验,眼高手低,工作不踏实,缺乏责任心。

二、给排水专业依托产业学院培育创新型高技能人才培养的策略

随着水务行业的管理模式由粗放式向精细化转变,以及云计算、5G 等新技术应用的日益广泛,智慧水务已经成为水务企业转型升级的必然趋势。依托产业学院,共同培育适应行业升级、区域经济发展、市场需求的智慧水务领域的创新型、复合型人才,是水务行业高等职业教育培养人才的新趋势。

以同行业和同类院校专业调研现状考察、毕业生就业质量分析及专家论证为开端,结合智慧水务新形势下广西乃至中国、东盟的人才需求,笔者对给排水专业面向的产业链开展职业岗位能力分析,确定该专业人才培养模式定位及规格,依托产业学院,创新特色专业建设新模式,搭建特色立体教学新平台,探索形成行业人才培养新机制,构建“双师型”师资队伍建设新体系,引入第三方评价体系,完善人才培养质量。研究思路如图1所示。

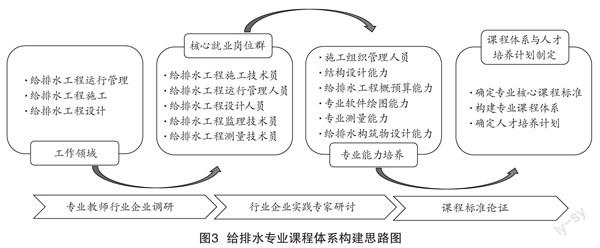

(一)构建课程体系,创新特色专业建设新模式

结合智慧水务新形势下人才需求,我们突出“精品+特色”,以岗位能力培养为主线,以工作过程为导向,改革水处理技术、给排水工程施工技术等核心课程,与企业共建共享实用型实训基地,建设“校企融通、专兼一体、结构合理”的教学团队,创新形成了专业建设模式(见图2),在全国高职院校中发挥了特色示范作用。

根据人才培养模式,我们确定本专业的课程体系包括素质教育、理论教学和实践教学三大部分,依托产业学院,校企联合共同构建“通用能力课程+核心能力课程+拓展能力课程”的专业课程体系,见图3、图4。实践课程占总课时60%以上。第一学年,学生根据专业基本职业能力要求学习通用能力课程。第二学年,学生根据智慧水务行业领域对人才岗位能力的不同要求学习对应的专业核心能力课程模块及相应的实训课程。同时结合“1+X”证书标准内容,将相关课程考核与职业技能等级证书考评相结合。部分核心专业课和实训技能课程可由产业学院派遣相关专业人员到校授课,并同时培训在校相关专业核心课程的任课教师。第三学年,学生学习部分拓展能力课程、进行毕业设计、企业顶岗实习以及考取相关技能等级证书,提升学生综合职业能力。

(二)搭建特色立体教学新平台,契合职业岗位技能要求

运用信息化手段重构水处理技术等课程标准,形成了立体教材体系。完成了国家资源库建设(智慧职教平台https://www.icve.com.cn/)、在线精品课程建设(给排水专业在线平台http://www.jpspt.cn/default.ashx)任务,实现了混合式教学与特色立体教材体系的有机融合。应用超星泛雅等在线课程资源,实施线上线下混合教学模式,适应不同层次学生在线学习需求;依托产业学院将企业生产项目引入课堂,实施项目教学化教学模式。

与广西壮族自治区水利科学研究院、广西农村投资集团有限公司等企业紧密合作,形成产业学院,校企共同制订人才培养方案,共同设计课程。在此基础上吸纳智慧水务行业领域新技术、新工艺、新材料,将企业的技术创新要求以及企业文化素养等职业元素无缝引入课堂,打破学科体系,编写具有职业教育特色的教材和新型活页式、工作手册式实训教材;同时大力推动“1+X”证书制度的实施[如“1+X”污水处理证书试点、“1+X”建筑信息模型(BIM)证书试点等],将企业职工技能竞赛、学生技能竞赛、教师教学能力大赛标准、“1+X”证书标准融入专业核心课程内容开发中,开发“技能学习、技能训练、技能比赛、技能证书”一体模块化课程教材。并将立德树人、企业文化、创新创业等元素融入课程标准中,契合职业岗位技能要求。

(三)校企共建實训基地,形成行业人才培养新机制

依托产业学院,充分利用科技产业园、智慧水务领域龙头企业等优质资源,引进企业研发平台、生产基地,打造一批“教学、实训、创业、培训、科研、服务”六位一体的产学研实践平台、实训实习基地等。利用实训基地,学生技能竞赛培训实现三管齐下(竞赛学生以老带新,企业技术支持,指导教师细化考核)的机制,并将竞赛成果转化,完成实训新项目的开发和实践。承办并参加全国技能大赛“水环境监测与治理技术”大赛自治区级选拔,以赛促改促教促练促学,创新与企业相适应的实训项目,每年全国技能大赛前期均免费向广西各院校开放,提供交流平台,共同促进提高广西参赛整体水平,在全区范围内起到引领作用。2019年广西水利电力职业技术学院参加全国职业院校技能竞赛“水环境监测与治理技术”赛项,获得全国一等奖,参赛获奖成绩从2017年至2021年保持在广西乃至全国职业院校前列,在全国(全区)高职院校起到示范引领作用,提升了学生的自主学习能力。承办广西农村投资集团有限公司“水处理技术”职业技能大赛,不断深化与广西农村投资集团的校企合作,为建设新时代中国特色社会主义壮美广西、实施乡村振兴战略、服务三农发展贡献力量。同时,建立的实训基地还为桂林市农田灌溉试验中心站国家重点试验室提供技术服务与人才培养输出,取得了较好的经济效益与社会效益。通过“名师工作室”“技能大师工作室”,项目驱动,引领专业建设,提升教学团队综合能力和学生创新创业能力。

(四)构建“双师型”师资队伍建设新体系,专兼结合共促人才培养

创新型、实践型高技能人才的培养,离不开优质的教学师资团队。结合智慧水务新形势对人才的需求标准,构建结构化分工协作式的师资队伍。团队教师除带领学生共同参与项目研究外,还积极与企业合作,邀请企业技师、工程师担任兼职教师、竞赛指导教师。依托产业学院,探索校企人才双向流动机制。发挥“技能大师工作室”“名师工作室”作用,通过项目带动,增强教学团队的专业建设、教学竞赛、资源库建设、科研项目、社会实践和技术服务能力。同时加强师资培训,定期开展师资交流、研讨、培训等业务,提升师资团队的职业技能及综合能力。

结合国家正在推进的“1+X”证书制度,对专业骨干教师增加开展“污水处理”“建筑信息模型(BIM)”等职业资格“培训师”的能力要求。此外,教学创新团队完成教师四位一体能力提升:“师资培训+教学竞赛”提高教师教学能力、“企业锻炼+技术服务”提高教师实践能力、“科研项目+发表论文”提高教师科研能力、实训项目开发与实践提高教师综合能力。

(五)引入第三方评价体系,提高人才培养质量

对给排水专业毕业生进行跟踪调查,主要采用的调研方法有第三方(超星问卷星)数据统计分析、企业访谈、实地参观访问、问卷调查等。其结果表明:用人单位对给排水工程技术专业的毕业生业务能力、创新能力、适应能力、综合素质等各方面评价良好。特别是对在同一实习单位,广西水利电力职业技术学院给排水专业实习生与区内其他院校实习生相比,在“专业知识和技能”“创新能力”“执行能力”这三方面尤为突出,见图5。

对此,应建立行业、企业、学校、社会对人才培养的质量评价体系,对专业教学运行管理进行全面的监督和自我诊断,并借助这些信息进行专业诊断,每年动态调整、完善学生发展标准,开展年度专业就业质量调查分析,对学生的就业行业和岗位、工作岗位对口情况,职业转岗转型过程、薪酬水平、企业满意度等进行全面调查分析,并将分析数据和结论反馈到人才培养模式创新研究中,提高专业人才培养质量,促进给排水专业实践型高技能人才培养的可持续发展。

总之,校企共建产业学院是智慧水利、智慧水务新形势下,“双高”建设中创新型、实践型高技能人才培养的重要渠道。要创新人才培养模式,需要院校、政府、科研院所、龙头企业多方联动多维协同融合。为支持水生态修复、智慧水利、安全供水等产业可持续发展奠定坚实的基础,是高职院校适应智慧水务行业发展的必然选择和企业补充人才、提高创新力的必由之路。广西水利类院校针对给排水专业创新型、实践型高技能人才培养模式中存在的问题与难点,依托产业学院,建立“政、行、企、校、评价组织”五方育人模式,协同构建“通用能力课程+核心能力课程+拓展能力课程”的专业课程体系,通过“教学、竞赛、培训、证书”融合协同共建实训基地,开发新型活页式教材、工作手册式教材,推进“双师型”师资队伍建设。通过“数据统计、访谈、参观访问、问卷调查”等形式,建立第三方评价体系,保障人才培养质量,从而促进人才培养模式的可持续发展。

【参考文献】

[1] 任杨茹,张宏涛.交通建设产业学院建设的探索与实践[J].决策探索(中),2020(6).

[2]王泳涛.我国省级政府深化产教融合的政策分析与局限突破:基于24省市实施意见的文本分析[J].职教论坛,2020(1).

[3]王成荣,龙洋.深化“三教”改革 提高职业院校人才培養质量[J].中国职业技术教育,2019(17).

[4]于立国,陈克森,冀广鹏.深化校企合作助力产教融合:北控水务和山东水利职业学院共育智慧水务新型人才[J].产业观察,2020(12).

[5]李鸿雁,刘仲全.产教融合背景下高职校企合作长效机制建设的实践:以C学院为例[J].西部素质教育,2020(4).

[6]张秀荣.命运共同体下的职业教育人才培养模式探究[J].教育现代化,2019(55).

[7]张广云,姜建华.人工智能技术服务专业“产教融合、精准育人”人才培养体系的构建与实践[J].高教学刊,2020(24).

[8]丁欣,谢锡锋.校企协同“订单式”人才培养模式构建研究:以广西水利电力职业技术学院轨道交通类专业为例[J].广西教育,2020(7).

[9]肖桂华.推动高校分类特色发展 促进产学研用深度融合 教育部办公厅、工业和信息化部办公厅印发《现代产业学院建设指南(试行)》[J].中国科技产业,2020(10).

[10]胡静.某高职院校给排水工程技术专业就业情况调查报告[J].科技与创新,2019(24).

注:2019广西职业教育自治区教学成果“水利发展新形势下高职高专给排水专业建设模式研究与应用”部分成果(证书编号:Z-Y-2019053);2020年度广西职业教育教学改革研究项目“‘双高建设视域下基于‘校企联动、创赛证融合的水利水电建筑工程专业群人才培养模式研究与实践”阶段性成果(GXGZJG2020B106)

【作者简介】伍敏莉(1985— ),女,广西全州人,硕士,广西水利电力职业技术学院讲师,研究方向为水环境监测与治理技术、职业教育教学改革;刘俊红(1967— ),通讯作者,女,河北清苑人,广西水利电力职业技术学院教授,研究方向为给排水工程技术、职业教育教学改革;彭燕莉(1979— ),女,汉族,广西南宁人,工程硕士,广西水利电力职业技术学院水利工程系副教授,研究方向为水环境监测与治理技术、职业教育教学改革。

(责编 黎 原)