从江簧管音乐的文化生态研究

2021-05-29吴媛姣

吴媛姣,付 敏

(贵州财经大学艺术学院,贵州贵阳 550025)

少数民族传统音乐无不具有时空性、文化性、交流性等属性特征,发挥着文化传承、社会交流与地域认同等功能[1]。音乐作为一种文化事象,创造于人、共享于人并依赖于人,在人类音乐行为活动中得以继承和创新。然而,其继承和创新必定会受到自然环境、物质经济、年节民俗所制约。同时,还与各民族的社会历史、民族语言、管理制度及生活习惯密切相关而构成高度融合的整体。由于受到各种外部环境影响,音乐始终保持着动态的发展趋势,并随着社会发展和人类的审美需求而不断获得新生。著名音乐评论家郭乃安在《音乐学,请把目光投向人》一书中指出:“音乐,作为一种人文现象……其音乐的价值和意义无不取决于人。”[2]从这样的基点出发,研究从江簧管音乐,除了对从江簧管音乐本体艺术形态(如:声学、律学、乐器制作工艺、音乐形态学以及相关理论学科)进行分析外,更重要的还要对从江簧管音乐赖以生存和发展密切联系的各种外部条件(如:自然环境、物质生产、年节民俗、民族语言、审美心理、乐队配置、演奏场所、传承方式、民族服饰以及传承传播的区域空间等)进行深入探讨,从而揭示从江簧管音乐的衍变发展规律。通过对从江簧管音乐文化生态的研究,可进一步了解从江簧管音乐产生的地理环境、人文历史以及俗乐互动的文化内涵,从而厘清从江簧管音乐与侗族居民的审美心理、价值取向、审美创造的文化传承脉络。

一、从江簧管音乐的音地关系

自然地理环境,是一个民族文化形成的基础,更是各类民族音乐赖以生存的沃土。弗朗兹·博厄斯指出:“原始音乐依地区而异,各个地区之内的音乐都有其共同的基本特征,音乐艺术是分地区发展的。”[3]35即所有的传统音乐,无不受到地理环境与自然条件以及由此而形成的物质经济条件的制约和影响,任何一个民族的传统文化都是在某一特定区位空间内生成和发展起来。

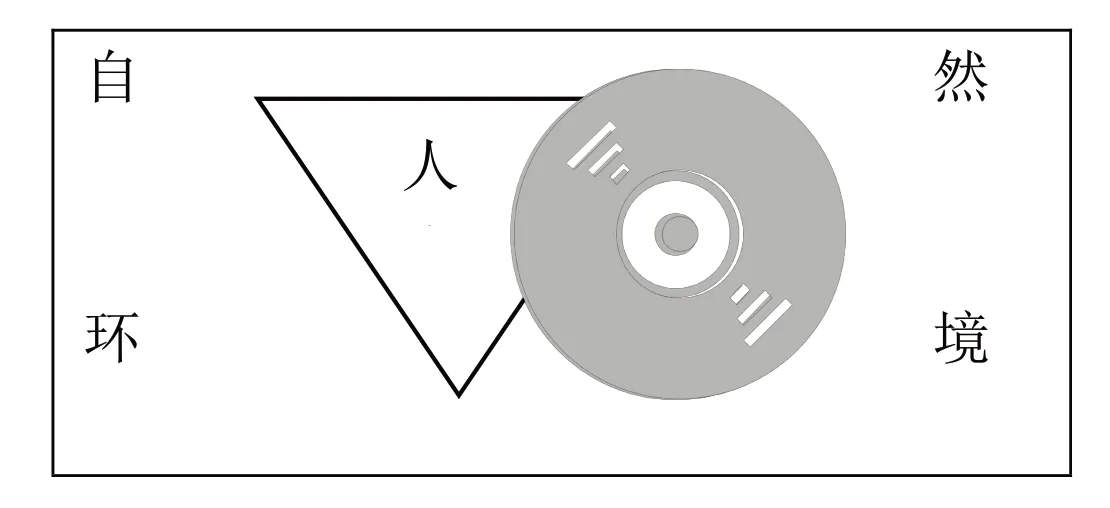

音乐学家乔建中教授首次提出了音乐地理学的学科概念,用实例举证并分析和研究了中国传统音乐与地理环境的关系。他明确指出,特定的地理环境是民族传统音乐产生的沃土,也就是说,每一种类型的传统音乐,必定会依附在各民族社会生活的特定环境之中。不同的地理环境和自然资源是传统音乐产生的物质基础,各民族依据不同的自然资源并采用相应的生产方式进行审美创造,从而成就了多元一体的民族传统音乐。乔建中在《音地关系探微——从民间音乐的分布到音乐地理学的一般探讨》一文中,阐述了地理环境对民间音乐的分布及体裁的影响,并以黄土高原的山歌为例,将音乐分布与体裁融入地理空间(地)、音乐创造者(人)、音乐本体(乐)有效互动,清晰诠释了黄土高原特有的地理特征、音乐风格以及音乐创造者之间的互动依存关系,从而形成了“地理环境-人类-音乐”三者之间关系的理论构建,如图1所示。

图图11 .地地理理环环境境-人-类人-类音-乐音三乐者的三关者系的关

从图1 中我们可以看到,不同民族及其传统音乐都拥有同一地理环境,从而形成“地-人-音”三者相互依存的互动关系。根据音乐学家乔建中在《论中国传统音乐的地理特征及中国音乐地理学的建设》一文中,对华夏民族音乐地理观念进行了较为细致的描述:中国古代《诗经》总集,因地域可分为十五国风,从而全面展示了北方(黄河流域)各诸候国的民间歌谣。而《吕氏春秋·古乐篇》,则以音乐风格分为“南音”“北音”“东音”“西音”和“秦音”,可谓一地一“风”。至汉魏时期,尤其注重地域之别,有“赵、燕、秦、楚之声”“吴歌”(或称吴歙)、“西曲”等。正是因为这个传统,后世的各种民间音乐称谓,无论民歌、歌舞、器乐、说唱、戏曲,还是各种人生礼乐,都加上了音乐产生的地域或流传区域,如“江南丝竹”“东北二人转”“广东音乐”“四川清音”“湖南花鼓戏”“徽剧”“楚剧”“鲁西南鼓吹”“西安鼓乐”“常德丝弦”“长阳薅草锣鼓”“沪剧”“锡剧”“黄梅戏”“黔剧”等等。这种明确的地理区域标识,足以反映出中国传统音乐的多元性与丰富性以及不同的地域风格,也说明中华民族自古就有着较强的音乐地理观念[4]。

就吹管乐器而言,要想深入地剖析其音地关系,还得从其产生的历史过程着手。目前,有关吹管乐器在文献中最早的记载可见诸于《吕氏春秋·遇合篇》,该篇中有“客有以吹籁见越王者”之描述;继而在浙江绍兴306号战国墓铜屋模型内的奏乐者中,有一人双手捧笙,作吹奏状;后又在殷墟出土的甲骨文中,更有一种形似笙的簧管乐器—“和”。由此可见,生活在长江中下游以南的百越族群,早在春秋战国时期就已熟练掌握竹制簧管类吹管乐器的演奏技能[5]。

当今看到的从江簧管,是一种竹制的单簧吹管乐器,也是侗族地区使用较早的传统吹管乐器,侗语称“Gel”,也有称为“dong di(咚笛)”或“芦笙笛”。①芦笙笛,是从江县当年高增乡文站吴文前站长所命名。据他分析,此乐器既有笛子属性,又与芦笙有着相同的演奏形式以及音响效果,故为其取了个汉语名称“芦笙笛”。但是,通过访谈和查阅相关文献,从江簧管最初是以稻杆为原材料制作而成的稻杆笛。用稻杆虽然可以制成简单的乐器吹奏不同乐音,但因稻杆笛的制作原材料很容易受到季节的限制,侗族居民在不断的实践过程中,开始尝试将制作材料由稻杆转换成在当地容易获取并且非常丰富的竹材资源,从而使稻杆笛优化脱变成竹制单簧吹管乐器。其优化过程体现在,除使用竹体较小的水竹作发音管外,还辅以竹体直径较大的楠竹作扩音器,再以竹体适中的青竹居中固定。于是,从江簧管完成了由稻杆笛演变发展成竹制的单簧吹管乐器,从而形成了一种比较稳定且具有地方特色的吹管乐器。

图2 从江簧管

演奏这种吹管乐器的乐队,大多分布于距离从江县城及乡镇集市较远的美德、民主、建华、银良、金华等30 多个传统侗寨,地处九万大山腹地和武陵山区。作为世居生活在这一地区的侗族居民,其经常演奏的吹管乐器,经专家现场考证其属于簧管类吹管乐器。因考虑对其将来的保护发展,遂将这一吹管乐器加上流行地或流行区域而命名为“从江簧管”。①2016年6月7日,中国音乐学院专家组成员韩宝强教授、刘勇教授、付晓东教授率硕博研究生一行前往民主村进行实地考察,经聆听演奏及认真观看民间乐师对该乐器进行现场制作,随即在现场召开针对该乐器考察论证会。在会议现场,韩宝强教授用理论依据对芦笙笛一命名进行了否定,提出应以该乐器性能及发声特点主张命名为簧管。当韩教授征求在座专家是否仍有异议时,本地学者吴媛姣随即分析国内外属于簧管的乐器众多,建议能否从其名而悉知该传统乐器的所属民族和流行区域,从保护发展出发是否可以在簧管一词之前加上流行区域的问题,在得到众人认同遂达成一致意见的情况下,将该吹管乐器正式命名为“从江簧管”。笔者经过多年跟踪考察得知,“从江簧管”目前仅在从江县高增、贯洞两个乡镇辖下的38个传统侗族村寨流行。

从江簧管拥有大小形状20 余种,最小的从江簧管从内到外由2 种竹材(水竹与青竹组合)制成,这种型号均用水竹放置在内层作为发音管,竹节朝上管并在距竹节10 厘米处向上削一竹片当簧以供吹奏发音,这类从江簧管均为1管1音,青竹则固定在发音管外围作扩音器;中等型号的从江簧管从内到外分别由3 种竹材(即:水竹、青竹与楠竹)依次套牢并固定,此类从江簧管除了在发音管上端削竹为簧以外,还需在发音管壁上边开一孔,能发2 个乐音,青竹仍然安置在发音管外,楠竹则作为扩音器;此外,中、大型号的从江簧管也有用牛角或葫芦瓜作为扩音器使用。

演奏这种吹管乐器的每支乐队通常在30 人以上,并以村寨为乐队命名,如民主村笛笙队。其音乐系民俗音乐类,演奏形式、社会功能以及音乐属性、旋律、节拍节奏、调式调性、曲式结构、风格特点等多近似侗族芦笙音乐,多采用四二拍和八三拍进行创作,属均分律动型节奏,其音乐充分展示了民族个性特点和地域风格。

综上所述,独特的自然环境和农林生产以及丰富的自然资源,不仅为从江簧管音乐提供了物质基础,而且侗族居民又依据山里丰富的竹材采用相应的制作方式进行审美创造,从而创造出从江簧管、侗笛、芦笙以及玉屏箫笛等。这些乐器不仅是侗族居民集体智慧的结晶,也见证着农林经济的发展,更是山地文明的象征。

二、从江簧管音乐与侗族经济生活的关系

人类发明乐器的最初用途,多用于祭祀、征战、礼仪、丧葬、求偶等。在众多乐器中,吹管乐器不但历史悠久,品种众多,普及面广,更是我国极其重要的民族乐器。作为侗族民间出现较早的吹管乐器,从江簧管音乐自诞生时起就决不是简单的音乐事象,除了和侗族居民所处的自然环境紧密联系之外,必定也和侗族居民的物质经济、生活习惯保持紧密联系。正如音乐评论家郭乃安在《音乐学,请把目光投向人》中强调:“音乐,作为一种人文现象,创造它的是人,享有它的也是人。音乐的意义、价值取决于人。因此,对音乐的研究总离不开人的因素……人是音乐的出发点和归宿点。”[3]58可见,探讨从江簧管音乐的文化生态,必当首先考虑从事所有音乐事象活动中的个人和群体。

贵州民谣唱道:“高山苗,水布依,不高不矮是彝家,仡佬住在石旮旯。高山瑶,半坡苗,汉族居平地,壮侗居山槽。”[6]民歌内容在一定程度上反映了贵州世居民族的分布状况,也真实透露了各民族地区的物质经济与生活质量。尽管山区里生活条件十分艰难,然生活在这里的侗族居民却永远保持着乐观向上的精神状态,体现了人们勤劳纯朴、善良豁达的性格,对生活充满希望并憧憬着美好未来。由此,我们不难想象的一个事实是,世代生活在远离都市和城镇且各种物质条件都相对匮乏的九万大山及武陵山区腹地的侗族居民,由于其相对的封闭性,从而使得生活在这一区域的居民,长期保持着自给自足的现状,能源的开发和利用均受到不同程度的限制,从而使得对能源的开发利用和物质经济发展的基础相对薄弱,其生活质量也难以提高,所幸的是,侗族传统音乐事象反而容易得以在这种地理环境中较好地保存和延续。

在此回顾对民主村集歌师、乐师于一身的杨生礼老人生前采访中的一段对话,从中可以揭示从江簧管作为在侗族南部方言区使用较早的乐器,缘何至今仅流行在高增、贯洞两个乡镇所辖的边远侗寨的缘由。

问:公,你们村和美德村、建华村、银良村等为什么不制作芦笙而始终用“Gel”呢?

公答道:你不晓得我们这一带挣钱有多难!就算从天亮肩挑一担菜或一挑柴走到县城,已经是下午2-3点钟,挑去的菜焉了没人买,所挑的柴也不一定能卖出,弄不好连买一碗米粉当响午(中午饭)的钱都没有,哪还有钱请芦笙师进寨帮做芦笙呢?

问:公,“Gel”在你们村和附近村寨流传有多少年了?

公想了想才回应道:我也不晓得,我从小就跟着父亲学着吹和学着做,然后再教给村里腊汉们(青年或晚辈)。在我们这里,男人不但要会吹“Gel”,还要自己会做“Gel”,因为在很多场合都少不了(这种乐器演奏的乐舞)。到了近些年,美德上寨、下寨跟民主村的姑娘和妇女也学会吹奏“Gel”,因为外出打工的人(指男性村民)多了,等用到时也好有替补(指村寨里的留守妇女)。

问:公,为什么您将这些“Gel”分为两支、并且将两支捆绑放在一起?

公笑答道:你不晓得,我告诉你吧,所有“Gel”都分为公声和母音(借寓音高不同的两音,这是针对单管单音所作的安排),每一组“Gel”的大小(一个乐队的簧管大小形状)有20多种,每一种都按公母配成对的……

通过上面的访谈得知,从江簧管之所以能在这些偏远山区存留完好遗风,演奏者除了能就地取材、都会亲手制作这种吹管乐器外,更重要的原因还在于,生活在这一区域里的侗族居民,长期以来一直处于自给自足的经济生活,从而能侥幸让这一古越遗风得以完好保存而没有销声匿迹。

如今我们走进这一区域的侗族村寨,每到金秋时节和传统节日,可以感受到每个侗寨都沉浸在节奏明快的从江簧管旋律之中,音乐为地处这一大山里的侗寨增添了喜乐祥和的气氛。生活在这一区域的侗族居民除了日常用音乐来表达愿望和情感,还习惯在稻谷丰收后和传统节日中聚集在一起尽情吹奏从江簧管,激情豪迈、乐律飞扬、喜乐谐和,侗寨和群山每日充满在盛世祥和之中,仿佛在向时空倾诉侗族居民的执着和追求,向世界展现音乐民族的愿望和梦想。这种强劲的和声极具感召力和凝聚力,彰显出民族文化自信,充分体现出山地民族的精气神。由此可见,千百年来,从江簧管音乐不仅见证着农耕文化的发展,也是山地文明的象征。作为侗族文化载体,从江簧管音乐能共享于苗、瑶、壮、侗、水等山地民族之间,起到凝聚族群、增进了解,从而增强中华民族共同体意识。

从江簧管音乐在这里不仅是人们情感、审美的表达,更多的还是侗族居民思想、行为和人际交往以及文化交流的表达形式。生活在这一区域的侗族居民长期创造的从江簧管音乐,具有鲜活的民族个性和明显的地域风格,这些特点都能从音乐的旋律、节奏、曲式及乐舞表演形式等艺术形态中展现出来。

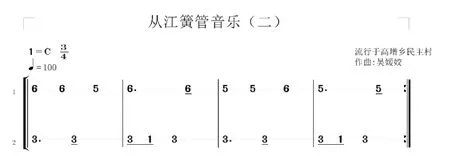

以上所列两个谱例曲式(开始前六小节),均为从江簧管音乐常见曲式结构,可以对从江簧管音乐进行分析,其特点可总结为几点:1.属乐亚乐系五声调式,调式调性呈大调色彩;2.常以(四二、四三、四四)类型的复拍子进行创作,属节奏稳定的均律动型;3.音乐内容皆以音程组合形式向前推进,乐曲中的动机在往前推进中有简易的对位和声呈现,并有上疏下密或上密下疏之对抗性乐音素材出现。在从江簧管乐曲中我们能聆听到每两小节作完全反复处理,并以带再现音的形式继续发展乐思,在乐曲的完全终止小节,最后一个乐音都落在调式主音上,其中伴以经过音的形式构成完整的主和弦。如谱(三)所示。

从江簧管音乐谱例终止乐句(三)

由此可见,从江簧管源于自然,成于生态,是农林经济下的审美意识创造。从江簧管、侗族芦笙、侗笛、唢呐、长号、玉屏箫笛等,是侗族民间广泛流行的传统吹管乐器并享有悠久的历史,是侗族居民长期创造和积累的精神财富,也是侗族文化的载体,能充分展现出侗族居民的文化自信,是凝聚族群、传承文化、弘扬民族精神的法宝。她们同侗族大歌、琵琶歌、叙事说唱、戏曲音乐以及习俗风情等构成侗族音乐文化生态体系;与西南地区各兄弟民族传统吹奏乐器:苗族芦笙、月箫、木叶;布依族勒尤、笔管、姊妹箫、洞箫;傣族巴乌、荜萧、葫芦笙;彝族羌笛、泥哨、口弦等,共同绘就中华民族艺术文化的不朽乐章。

三、从江簧管音乐与民俗的关系

任何传统民族音乐都决不可能脱离民俗独立存在和传播,因为民族音乐学始终与民俗学紧密联系。从江簧管音乐从一开始即包含在侗族民俗之中且被“风俗习惯”所左右,至今仍与侗族居民的民俗活动密切相关,从而呈现出“文化血缘”关系。作为民众知识的科学[3]44,侗族民俗是由侗族居民创造、共享并自觉传承的文化现象,产生于侗族特定的区域、历史条件和社会背景,与侗族传统音乐息息想通、相互交错[7]。侗族居民的传统音乐活动无不与民俗相关并贯穿于民俗活动的过程中,从而形成俗中有乐、乐中现俗的综合人文事象。从江簧管音乐与民俗互动主要在祭祀祖先和神灵、辞旧迎新、丰收庆典、侗寨(鼓楼、花桥)落成庆贺、村寨间集体吃相思活动、交流比赛、人生礼仪等多种民俗以及传统节日期间得以展现,下文将略加说明。

自2006 年高增乡组织了首届侗族传统乐器“Geal”艺术节以来,每年秋收完都要召集大家进行一次从江簧管音乐对抗赛,要求参加的侗族村寨不得少于16 个村,即16 支从江簧管乐队。为保证比赛公平公正,与平时自娱自乐时的人数不限、男女混合、老少演绎有区别,因此每支乐队规定人数30人。届时,所有参赛的乐队数千百乐手同时演奏相同乐曲,在一句(嗨唻咻噜嗨唻咻!)指挥下,顿时乐声雷鸣、声势浩大,场面非常壮观。因从江簧管乐队组织形式与侗族芦笙乐队相同,多以每村一个乐队并将乐队冠名为某某村芦笙队,某某村笛笙队等。

在侗族传统节日中,当数每年一次的吃新节最隆重。吃新节也称“新米节”,盛行于黔、湘、桂三省毗邻的侗族地区。因各地环境与气温存在差异,使稻谷成熟及收割期略有不同,从而形成各地“新米节”节期的早晚现象,此外,各地吃新节的庆典仪式亦不尽相同。就“新米节”的时间而言,大多定于稻谷即将成熟之前的农历六月中旬或七月上旬之间,但各地又稍有差别。在南部方言区的黎平、从江、榕江的侗族吃新节,有的定于农历六月十二,也有在七月初或八月初过节。而在侗族北部方言区的天柱、锦屏、三穗等地侗寨,多在小暑后的第一个卯日或七月的寅日过节。

节日期间,每个侗寨都洋溢着欢声笑语,笙歌悠扬、喜乐祥和。节日的主菜均以稻花鱼、土鸭、泥鳅、牛肉为主,每户都使用全新的竹筷,用未出穗的禾苞和糯米饭供奉祖先,再按长幼秩序就座吃饭。村民乐队在鼓楼坪演奏从江簧管音乐,或侗族芦笙;席间敬酒歌、吆喝声此起彼落、从每座木楼传出,侗寨歌班演唱的传统大歌激情飞扬,直到午夜仍可聆听到琵琶情歌、牛腿琴歌的天籁神韵;斗牛场周围,芦笙或从江簧管音乐以及众人的吆喝声激励着角斗士们展开晋级争霸。所有侗寨都沉浸在浓浓的节日氛围中。。

黔东南从江县高增乡、贯洞镇一带的侗族村寨吃新节多在农历七月初四或初五。每年的吃新节清早,各家各户把煮好的猪肉、鲤鱼、鸡、鸭、糯米饭以及5 个斟满糯米酒的小酒杯和5 根禾苞,放在火炉边,全家人围坐一起,由家长上香烧纸,吟诵祝愿之词:大意是这一年五谷丰登,六畜兴旺,百事如意。仪式完毕一家人才开始进餐,节日佳肴多为米酒,烧鱼、红肉、牛瘪、白斩鸭、糯米饭,喝一口新稻禾熬制的汤,清甜暖胃益脾,内心充满着希望。饭后,男女老少都穿上侗族盛装,汇集到鼓楼坪,共同演奏从江簧管音乐,乐队随着均分律动型节奏乐起舞,奏完一曲接着演奏下一曲,观众多属侗寨里的老少妇孺,喜乐谐和的气氛令侗寨充满着诗意,从江簧管强大的音响回荡在整个村寨并穿越在群山之中,在侗族居民每年一度的吃新节期间,人们用音乐生活来喜迎丰收。演奏结束后,众人谈笑风声的共赴长桌宴。席间,寨老们谈论的主题始终围绕着斗牛;青壮年则尽情猜拳、吆喝饮酒,姑娘们则举杯唱起酒歌助兴。于是众人频频举杯、相互敬酒并开怀畅饮,长桌宴总是持续到深夜。

金秋时节,丰收的喜悦令人赏心悦目对生活充满着希望。侗族居民习惯将从江簧管音乐当作丰收时节的交响乐,整日陪伴劳作,传递胸中情愫;稻谷刚入仓,侗族居民就策划派人联络有着款盟的村寨,为庆祝丰收而实施新一轮吃相思活动作准备。吃相思活动是侗族地区的传统民俗,意在开展村寨之间互访,以此增进友谊,也为未婚青年们创造更多的机会。届时,从江簧管音乐比赛也将随着吃相思的到来而拉开序幕。

2013 年5 月初,课题组成员一行共4 人受邀深入美德侗寨调研,在对从江簧管传承人吴显强老人的访谈中了解到:从江簧管音乐因其粗犷豪放的乐舞演奏形式而增加喜乐和谐的氛围,因而被族人喜爱,把它当作迎来送往的礼乐,庆祝丰收的喜悦,还有送新兵入伍、朝贺鼓楼、花桥落成典礼、缝年过节、辞旧迎新等等。特别是每当寨里来了远方客人,热情好客的侗族同胞就吹着从江簧管音乐迎接客人进寨,当客人离开时也要吹奏从江簧管音乐送客人出寨;每缝过春节、吃相思、吃新节等传统节日,侗寨村民们就自发吹起从江簧管音乐自娱自乐以示庆贺民俗节日。

此外,吴显祥老人还就从江簧管音乐的人生礼仪功能给我们作了进一步的介绍。吴老介绍说:若是本寨有高龄老人逝世,村里的青壮年就吹着从江簧管为死者开路,后面是众人抬着装有死者的棺材,沿着寨里的通道一路为他送行,途经鼓楼坪,绕鼓楼一圈,然后走出寨门经过花桥再送到埋葬死者的坟地。村民用这种方式为死者送行,是想让死者最后一次同生前经常参与议事的鼓楼告别,同他生前喜欢聆听的侗族大歌、侗戏音乐、牛腿琴歌、琵琶歌、芦笙音乐、从江簧管音乐等一一告别。因侗族民间有“古树护村,老人保寨”的古训,也好让死者安心离开曾经生活过的家园。由此可见,从金秋时节的每一次从江簧管对抗赛到传统节日的庆祝活动,从每一次对远方来客的迎来送往,到从各种民俗活动以及到为逝者送行,从江簧管音乐都必不可少,超强的凝聚力使从江簧管拥有深厚的民众基础。

总之,“俗中有乐”和“乐中现俗”,都是从不同的角度来认识乐、俗关系的。俗与乐或乐同俗的关系无论任何时期,皆可谓是唇齿相依,不离不弃,相互交融,如影随形,因而在分析从江簧管音乐与民俗时,自然得将俗与乐一并分析而不能用孤立的观点探究乐与俗这两者的关系。

四、结论与讨论

为了保护和传承从江簧管这一传统乐器,从江县政府办公室、文化旅游局、民族宗教事务局多家共同研究决定,不仅将从江簧管增列为县级非物质文化遗产,而且还将从江簧管音乐作为今后侗族大歌节闭幕颁奖晚会的重头戏,与领导、专家、游客以及所有观众共享。比如,在2014 年从江侗族大歌节闭幕暨颁奖典礼晚会上,来自美德、民主、建华等侗寨乐手近百人以一曲喜乐和谐的从江簧管音乐,让人们共同分享来自大山深处的和声,演奏完毕后赢得观众的阵阵喝彩和称赞。不久后,从江簧管正式被收录进《中国少数民族乐器辞典》一书,于2016年8月由上海音乐出版社出版发行。

从江簧管音乐集生态性和经济性于一体,不仅可以渲染烘托节日增辉,交流联谊为民俗添彩,具有凝聚族群、文化传承、团结稳定、社会和谐的功能价值,而且还可以增强当地人的文化自信,乃至成为当地侗族居民的精神家园。对从江簧管音乐的文化生态进行深入研究,对促进社会和谐、加强民族团结,保护民族文化与生态,不仅具有重要的现实意义,而且也是对人类知识的尊重并有利于维护民族文化多样性,继承优秀传统、弘扬民族精神,可以为铸牢中华民族共同体添砖加瓦。