电热防护手套研制及其在极端寒冷环境下的工效实验

2021-05-27何令华周小红

王 璐, 韩 雪, 娄 琳, 何令华, 周小红

(1. 浙江理工大学 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院), 浙江 杭州 310018; 2. 浙江理工大学 服装学院, 浙江 杭州 310018; 3. 浙江微松冷链科技有限公司, 浙江 杭州 311100)

由于工作内容的不同,有很多行业的工作者随时都有可能暴露在寒冷的气候中进行作业[1],如南极科学考察者,登山运动员,冬季寒冷环境中工作的电力线路维护人员等。他们要面对的并不是普通的寒冷环境,有的工作者需要在-40~-20 ℃的极端寒冷环境中工作,当手指皮肤温度降至15.0 ℃时,手指的灵巧度和灵敏度显著降低,当降至4.4 ℃时,几乎所有手指的细微动作都会丧失[2-3]。在过去的研究中表明,手指灵巧度更依赖于手部的血流量[4],而冷暴露会减少手部的血流量,降低手的灵活性,同时会对手部造成伤害[5],这对于在极端环境中工作的人来说,是一个很大的阻碍,因此防寒手套具有很重要的作用[6]。

在一般的寒冷环境下,佩戴热绝缘材料的传统保暖手套可达到手部保暖的目的,但是在极端寒冷环境下,需通过增加热绝缘材料厚度以此增加静止空气层达到保暖效果,但这种手套往往比较厚重,影响手指的灵活性,对手部的活动有较大的限制。随着人们对智能纺织品的不断探索,电加热手套也逐渐进入了大众视线,这种手套利用一种主动加热技术,通过电源控制器为加热元件提供电压[7],使得加热材料加热升温,向手套传递热量,从而对手部防寒保暖。学者们对电加热手套的研制和加热性能进行了很多研究。Mccormack[8]在冷室环境中研究得出手套的主体材料、加热元件、结构设计等因素会影响其对手部的保暖效果。Kenneth[5]在南极洲麦克默多站的极端寒冷环境下对电加热手套、化学加热手套和传统防护手套进行保温测试,结果表明电加热手套在实验开始和结束时均为3种手套中温度最高的手套。马妮妮等[9]研制了温控电热手套,在环境温度为2.5 ℃时,通过人体主观实验探究到电热手套加热状态时,手部温度明显提升。

本文优选金属纤维和碳纳米管薄膜电加热材料,研制了可控温的电热防护手套,采用热成像实验对手套电热升温性能进行直接观测。并提出在-30 ℃极端寒冷环境下,以螺丝螺母装配作业来测试电热防护手套的工作效率,同时记录在实验过程中左右手的主观热感受和疼痛感受。

1 电热防护手套的研制

1.1 手套结构与材质

手套采用方便灵活的五指手套,适宜于各种作业需要。基本尺寸为:手掌最宽处12 cm,中指顶端到手掌底部长23 cm。

手背设计为三明治结构,如图1(a)所示。保暖里层A采用摇粒绒面料,防水防风外层C采用PU涂层涤纶面料,电加热中间层B有金属纤维和碳纳米管薄膜2种加热片。手掌同手背里层A,采用保暖的摇粒绒面料,如图1(b)所示。

A—摇粒绒面料层;B—电加热片层;C—PU涂层涤纶面料。图1 手套实物Fig.1 Gloves in kind. (a)Back of hand;(b)Palm

1.2 电加热层

电加热层[10]是手套的核心部件,由3个部分组成,分别是五指加热片、电源连接口和温度控制开关,如图2所示。

图2 加热元件结构图Fig.2 Structure diagram of heating element. (a) Metal fiber electric heating sheet; (b) Carbon nanotube film electric heating sheet

1.2.1 金属纤维电加热层

金属纤维电加热层中的加热片(东莞暖的电热科技有限公司定制)由直径为500 μm的金属纤维以一定的环绕形式分布在五指和手背,并粘合在2层非织造布之间制成,加热片厚度为0.550 mm,如图2(a)所示。金属纤维电加热片功率为8 W,最大工作电压为7.4 V。温度控制开关运用了稳减电流的原理,以控制电流来实现温度档位,最高档100%电流供电,中档75%电流,最低档50%电流。在室温环境下,温度控制最高档的加热温度设计为50 ℃。

1.2.2 碳纳米管薄膜电加热层

碳纳米管薄膜电加热层中的加热片(苏州捷迪纳米科技公司定制)是将厚度为6 μm的碳纳米管薄膜按照手指的形状切割成宽为0.5 mm的碳纳米管薄膜条,分布在五指和手背部位。通过热压的方式,将碳纳米管薄膜条两面与涤纶织物相结合制成,加热片厚度为0.340 mm,柔软度很好,如图2(b)所示。碳纳米管薄膜电加热片功率为7.5 W,最大工作电压为7.4 V。温度控制开关设置了4个档位,在室温环境下,温度控制最高档的加热温度设计为46 ℃。

1.3 手套电源

低温型锂电池(深圳中顺新能电池有限公司定制)可在-40 ℃的低温环境下工作或存放,连续放电可达4 h。该电池在行车记录仪、共享单车、野外作业或者极地等严寒环境下均有使用记录,一般工作电压为3.7 V,本文中电热防护手套专用电源设计额定电压为7.4 V。

2 实验部分

2.1 实验仪器与试样

日本三丰Mitutoyo厚度测试仪;德国英福泰克VarioCAM®hr head固定式红外热像仪。

金属纤维电热防护手套,该样品记为M;碳纳米薄膜电热防护手套,该样品记为C。

2.2 实验方法

2.2.1 电热防护手套升温特征实验

采用红外热像仪对所制金属纤维电热防护手套和碳纳米管薄膜电热防护手套进行热成像分析。实验环境温度由红外热像仪测得28 ℃。

开启红外热像仪,电热防护手套或者佩戴电热防护手套的操作者右手的手背部面向红外热像仪镜头置于实验台的复合板材上,调整试样完整出现在屏幕拍照区域的中心位置,设置红外热像仪拍摄软件的参数,拍摄时间设置为90 s,每隔3 s拍摄1次热成像照片;点击红外热像仪的开始拍摄按钮时,按下电加热片的加热开关至最高加热档位,实验加热开始;实验结束保存拍摄的热成像图片。同一试样进行2次加热实验时,间隔至少5 min,确保试样电加热后充分散热,温度恢复到初始温度。

2.2.2 电热防护手套低温环境下的工效实验

气候室长5 m,宽3 m,高2 m,设置为-30 ℃的低温环境。气候室放置装有1排10对螺杆和螺母的2块木板装置,螺杆直径为12 mm,长30 mm,固定于木板上,螺杆之间间隔为10 cm,如图3所示。

图3 实验台结构Fig.3 Experimental platform structure

人体主观工效实验参照GB/T 16251—2008《工作系统设计的人类工效学原则》,由1名操作者在极端低温环境下完成螺母装配作业。该操作者为1名青年女性,头部戴防寒雷锋帽,上身穿2件保暖内衣加1件羽绒服,下身穿1件厚打底裤再外穿1条棉裤,脚部穿加绒袜和雪地靴,左手戴单层摇粒绒保暖手套,右手戴电热防护手套,如图4所示。2款电热防护手套分别在加热和不加热状态进行4组实验,分别标记为金属纤维电热防护手套不加热(M0)、金属纤维电热防护手套加热(M1)、碳纳米管薄膜电热防护手套不加热(C0)、碳纳米管薄膜电热防护手套加热(C1)。

图4 操作者着装示意图Fig.4 Schematic diagram of subject′s dress

操作者在-30 ℃低温环境下进行螺母装配作业,步骤如下:

1)入仓:操作者穿好实验服装,进入-30 ℃低温环境气候室;

2)静坐:操作者入仓后即实验开始,静坐5 min;

3)螺母装配:从第6 min开始,操作者进行第1次螺母装配测试。要求将螺母从螺杆底部拧出螺杆,再将其拧回底部原来位置,记录5 min内装配螺母的个数;

4)踏步运动:第1次螺母装配结束后,从第11 min起,操作者在气候室进行2脚一前一后的踏步运动,到第15 min末结束;

5)螺母装配:踏步运动结束后,从第16 min起开始进行第2次螺母装配实验。同样要求将螺母从螺杆底部拧出螺杆,再拧回底部,记录5 min内装配螺母的个数;

6)出仓:操作者离开气候室,实验完成。

操作者在气候室共停留20 min,在各时间段记录左右手的主观寒冷感受,包括热感受和疼痛感受。热感受分为9个等级(4非常非常热,3很热,2热,1稍微温暖,0既不热也不冷,-1有些冷,-2冷,-3很冷,-4非常非常冷);主观疼痛感受分为5个等级(0无痛, 1轻微疼痛, 2疼痛, 3非常疼痛,4非常非常疼痛)。

3 结果与分析

3.1 电热防护手套热成像

在进行操作者佩戴手套拍摄热成像图之前先拍操作者右手背的热成像图,如图5所示。该名操作者手部大致温度在34 ℃左右。

图5 人手热成像图Fig.5 Thermal imaging of human hand

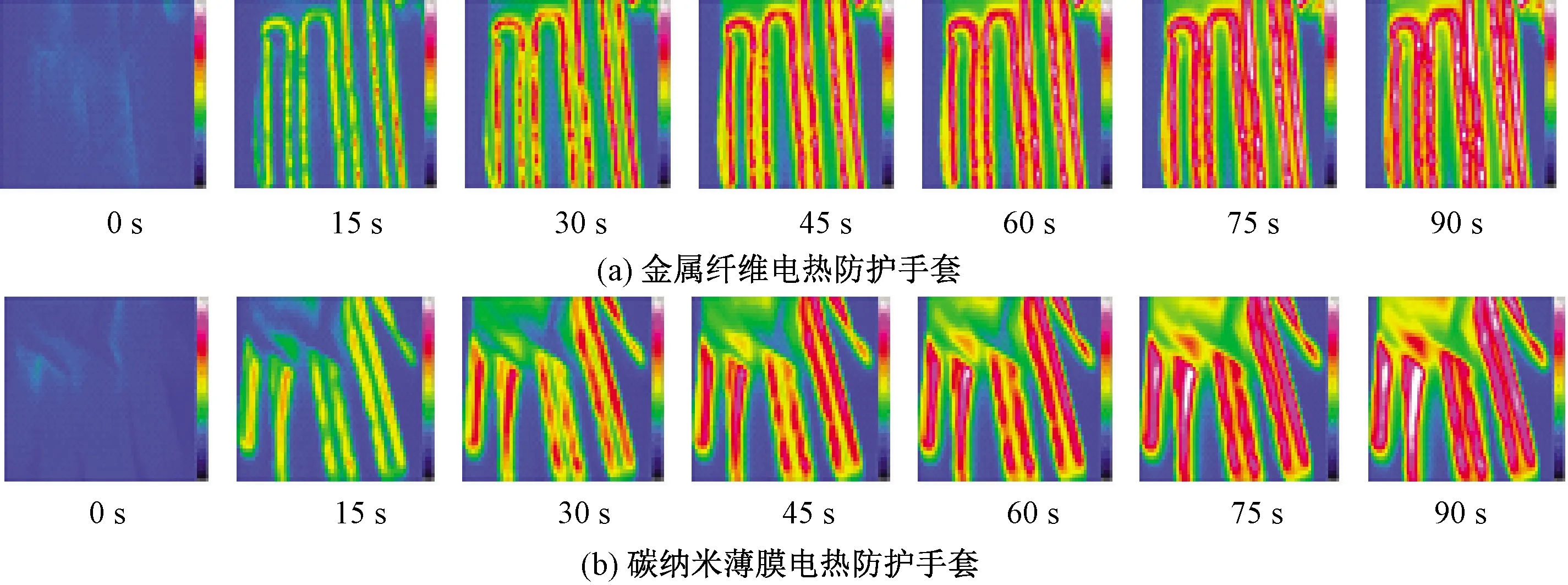

图6、7分别示出电热防护手套、操作者佩戴电热防护手套在最高档加热时的热成像图。

图6 电热防护手套热成像图Fig.6 Thermal imaging of electric-heating protective gloves. (a) Metal fiber thread electric-heating protective gloves;

图7 操作者佩戴电热防护手套在最高档加热时的热成像图Fig.7 Thermal imaging of electric-heating protective gloves with hand at the highest heat. (a) Metal fiber electric-heating protective gloves with hand; (b) Carbon nanotube film electric-heating protective gloves with hand

从图6可看出:2种电热防护手套的加热性能良好,升温速度较快,在60 s时基本达到最高温度;金属纤维电热防护手套大面积最高温度可达到50 ℃,碳纳米管薄膜电热防护手套可达到的温度相对较低一点,大面积最高温度达到46 ℃,局部位置温度可达50 ℃。

从图7可看出:2种电热防护手套在操作者右手佩戴时加热性能良好,升温速度较快,在60 s时基本达到最高温度;但这种状态下可达到的最高温度较电热防护手套置于实验台的复合板材上低。佩戴在操作者手上后,金属纤维电热防护手套最高温度大面积为48 ℃,少部分位置是50 ℃,碳纳米管薄膜电热防护手套最高温度大面积为46 ℃,局部位置可达50 ℃。

3.2 电热防护手套的工效与热舒适性评价

操作者的螺母装配记录见表1。左右手的主观寒冷感受见表2。

表1 拧螺丝记录Tab.1 Screwing record

在低温环境中,人体抵御寒冷的能力可通过作业工效表现出来。人体可通过代偿性生理调节功能来抵御寒冷,但人体的抗寒代偿能力是有限的,操作者在低温气候室停留了20 min,双手的主观寒冷感受从温暖到寒冷,并出现寒冷导致的疼痛。人体也可通过运动增强生理调节功能来抵御寒冷,此外,电加热手套是一种外部主动供给身体局部能量的方法。

表2 左右手的主观寒冷感受记录Tab.2 Records of subjective cold feelings of left and right hands

实验综合外部主动供给右手能量的电热防护手套和运动增加生理调节功能的抵御寒冷方法,结果显示。

1)3个实验组M0、M1、C0在第2次装配螺母的数目较第1次装配螺母的数目均增加,即2次装配螺母之间的踏步运动,能使装配螺母作业的工效提高。上述3个实验组右手热感受和疼痛感受在11~15 min和16~20 min基本不变,甚至碳纳米管薄膜电热防护手套不加热实验组C0热感受在16~20 min有改善,从-3的很冷感受,改善到-2的冷感受。

2)金属纤维电热防护手套加热实验组M1,2次装配螺母数目较不加热实验组M0装配螺母数目均有增加;碳纳米管薄膜电热防护手套加热实验组C1,第1次装配螺母数目较不加热实验组C0装配螺母数目有增加,即工效提高。在实验时间内,实验组M1根据热感受和疼痛感受显示,比实验组M0更能抵御寒冷。在实验的前10 min时间内,实验组C1比实验组C0更能抵御寒冷

3)碳纳米管薄膜电热防护手套加热实验组C1第2次装配螺母数目与第1次装配螺母数目基本一致,第2次装配螺母数目与不加热组C0装配螺母数目相同。观测在实验的后10 min时间内的热感受和疼痛感受,实验组C1与实验组C0在16~20 min,热感受均为-2的冷感受,疼痛感受均为2的疼痛,指标是相同的。

4 结 论

研制了2种电热防护手套,并在-30 ℃极端寒冷环境下进行工效实验,得到如下结论。

1)金属纤维电热防护手套和碳纳米管薄膜电热防护手套均具有良好的加热性能,升温速度快。

2)螺母装配作业,在-30 ℃极端寒冷环境下测试电热防护手套的工作效率,综合操作者的热感受和疼痛感受,能客观比较电热防护手套抵御寒冷的作用。

3)在20 min的测试时间内,金属纤维电热防护手套拧螺丝作业的工效增加,抵御寒冷的作用是显著的,碳纳米管薄膜电热防护手套在前10 min抵御寒冷的作用是显著的,后10 min的作用则减弱了。

4)在极端寒冷环境下的踏步运动,能使螺母装配作业的工效提高。