不同经济发展水平地区农村女性劳动力转移的实证研究

2021-05-27郑启磊

郑启磊

(山东省创新战略研究院,山东 济南 250001)

上世纪80年代的农村劳动力转移,三十多年来依然在继续。影响当今农村女性劳动力转移的因素有哪些?不同经济发展水平地区农村女性劳动力转移有哪些共性和差异?政府该做怎样的努力才能促进转移的和谐有序发展?本文根据对山东省两个经济发展水平不同地区的调查,拟对上述问题给出全方位的解读。

1.人口转移理论研究综述

对人口转移理论的研究,比较有影响的有推-拉理论、成本-效益理论、二元经济发展理论等[1]。

推-拉理论认为:人口转移的原因在于原居住地的推力或排斥力和转入地的拉力或吸引力作用的结果。

成本-效益理论认为:只有劳动力转移的预期收益大于转移成本时,其在产业间或地区间转移才会发生。

二元经济发展理论认为:传统的农业部门存在着大量的边际生产率小于或等于零的剩余劳动力,工业部门在高于农业部门维持生计的很低的固定工资水平下,就可以得到无限的劳动力供给。

山东农业机械化、现代化水平居于全国前列,以男性为主导的农业生产逐渐让位于女性,形成农业女性化的局面。

2.调查地区的基本情况

A地:山东省西南部某镇,总人口4万人,面积73.7平方公里,耕地面积51606亩。2012年GDP为4亿元。经济以农业为主,盛产大蒜、圆葱、棉花等,工业基础薄弱,工业以农副产品加工为主,没有成规模的工业企业。

B地:山东省胶东沿海某镇,人口4.45万,面积77平方公里,耕地面积14220亩,“全国小康示范镇”、“山东省综合经济实力百强乡镇”。全镇基础设施完善,经济实力雄厚,黄金、化工、粉丝、机械、建筑、果品、畜牧为全镇经济发展的支柱产业。截至2012年,该镇共有乡镇企业、个体私营企业340多家,合资企业18处,产品有40多个系列,300多个品种,不少产品填补国内空白,年实现工业产值32亿元。2012年实现GDP34.84亿元。

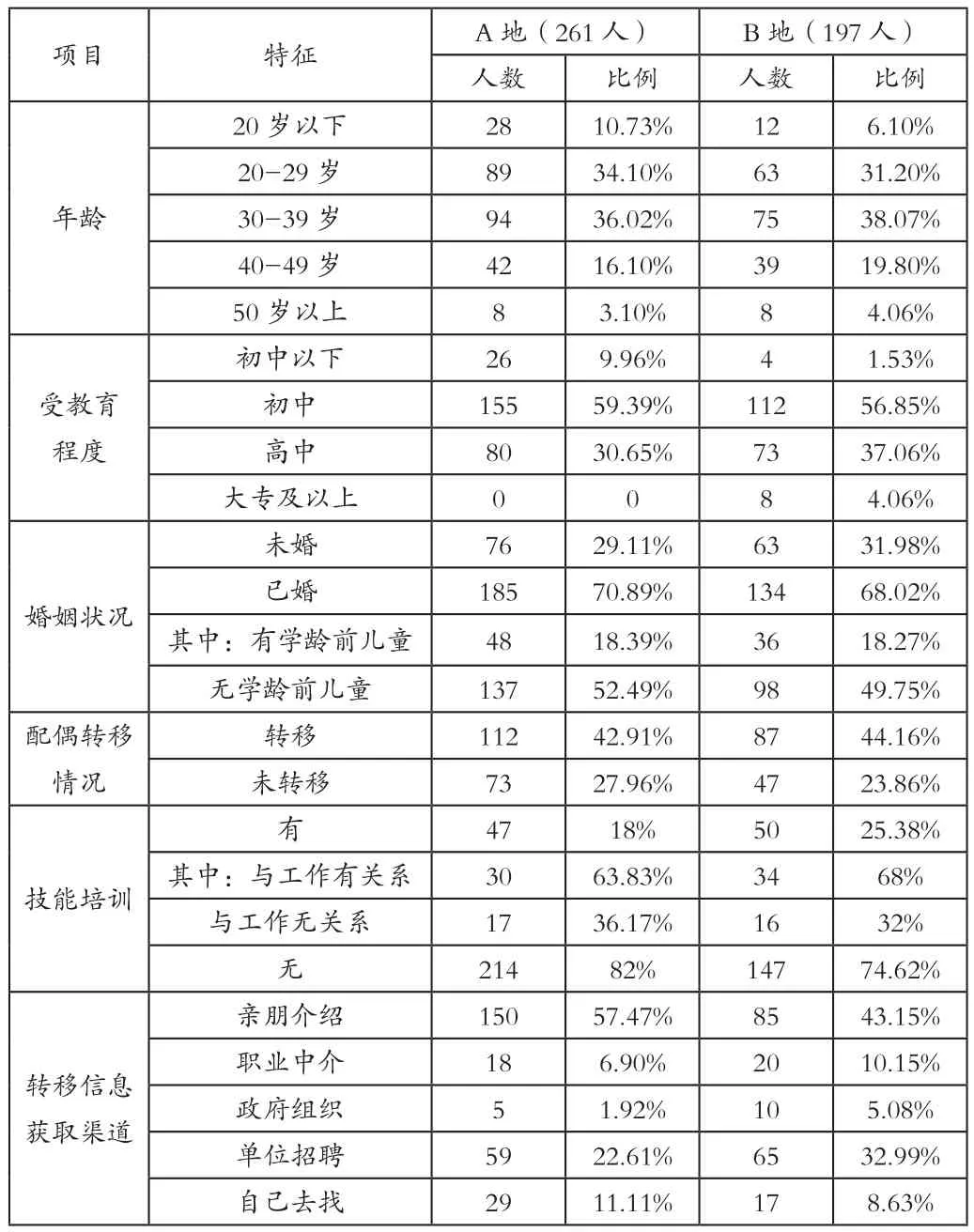

调查以问卷形式进行,辅以面谈,其中A地调查了五个村的转移女性261位,B地三个村197位。两地转移女性劳动力的基本情况见表1。

3.农村女性劳动力转移的影响因素分析

表1 农村女性劳动力转移情况

3.1 年龄因素

农村女性劳动力转移的主体为中青年。表1的数据显示,20-39岁的转移人员中,A地比例为70%,B地这一数据为69%,两地几乎没什么区别。这是因为大多数招工单位对年龄都有一定要求,尤其服务产业,对女性的年龄要求更高。

3.2 受教育程度

转移人口中,初中文化程度的人群成为绝对的主力,A、B两地此类人群占比都接近60%。

初中以下人员的比例,A地远远高于B地,而高中及以上文化程度者,B地的比例则高出A地近10个百分点。

3.3 婚姻状况

转移的人群中,其主体是未婚人员与无学龄前儿童的已婚女性,A、B两地,这两类人的比例都达到了80%。未婚女性,没有家庭的牵绊,外出务工相对自由。而有了孩子尤其有学龄前孩子的女性外出务工则受诸多因素的限制。这说明,生养和教育子女、操持家务的家庭分工和角色定位,对女性外出就业行为有着决定性的影响。

3.4 配偶转移情况

农村女性劳动力转移与配偶转移呈现出互补而非替代关系的特点。数据表明,农村女性劳动力转移,与配偶是否转移密切相关,这个数据,在A地为42.91%,B地为44.16%,两个地区几乎没有差别。

3.5 职业技能培训

转移的农村女性劳动力受教育程度普遍不高,以初中文化为主。由于条件的限制,农村女性一旦辍学,基本上就没有机会接受正规教育了.但本次调查的结果:A、B两地转移的农村女性劳动力,接受过职业技能培训者的比例远低于未受培训的比例。说明被调查者总体上接受的职业技能培训不足。

3.6 转移信息获取渠道

转移信息的获取渠道对农村女性劳动力转移有着显著的影响。调查显示,农村女性劳动力转移的最主要途径是“亲朋介绍”,A地达到57%,B地为43%。第二途径是“招聘信息”,A、B两地分别是23%和33%。“自己去找”的分别为11.11%和8.63%。通过“职业中介”与“政府组织”找到工作的相对较低。

4.农村女性劳动力转移的特点分析

4.1 转移区域分析

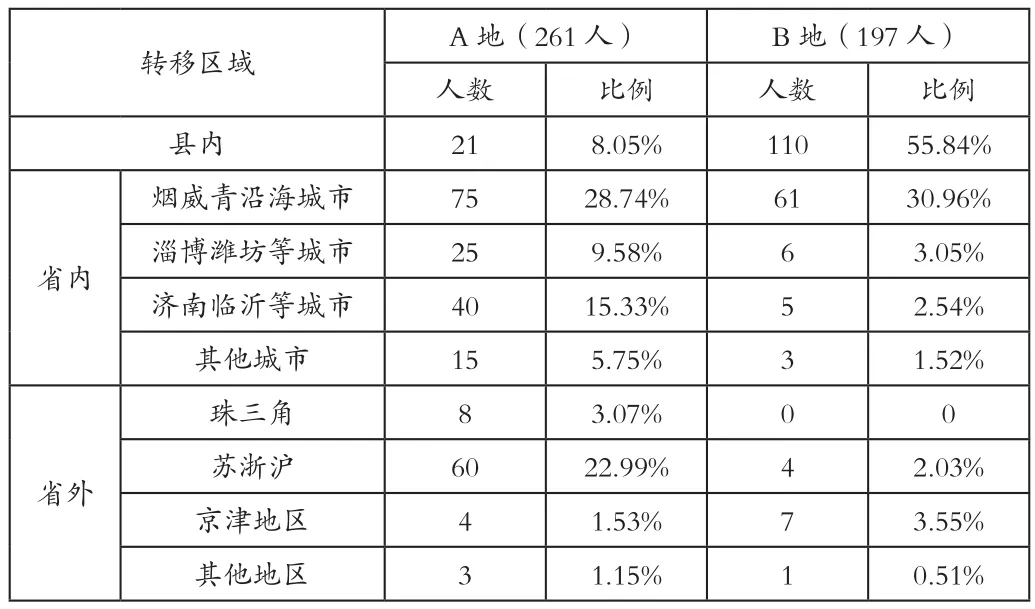

表2 农村女性劳动力转移区域分布

在农村女性劳动力转移的区域(见表2)分布问题上,A、B两地呈现出截然不同的特点。

对A地而言,距离家乡600 Km左右的烟台、威海与青岛等胶东沿海发达地区成为女性劳动力转移的首选之地,其次是距离800-1000 Km的苏浙沪(苏州、昆山、上海、杭州、宁波和温州):两个区域占据了总转移人群的52%;再次就是济南与临沂等省内较为发达的地区(占比15.33%),县内当地转移的比例较低,仅为8%左右。

对B地而言,农村女性劳动力就近就地转移成为转移的主导模式,县内就业的比例高达56%,其次是转移到距离家乡150 Km左右的烟台、威海与青岛等城市,比例为31%:两者相加达到了87%。

4.2 转移的岗位/工种分布

在女性劳动力转移的岗位(见表3)分布上,A、B两地也有很大的不同。

A地外出务工的女性,岗位主要集中在技术构成比较低的劳动力密集型一线生产工人与商业服务,两项占比达到了83%左右。而B地女性外出务工人员的岗位分布相对分散且均衡,主要集中在专业技术人员、商业服务人员与生产工人三方面,其占比分别为27.92%、20.30%与38.07%,三项累计达到86%左右。

进一步研究我们发现,B地的外出务工女性,担任部门主管/管理人员和专业技术人员的比例分别相当于A地的3倍和5倍,而一线生产工人的比例却低于A地22个百分点。

表3 农村女性劳动力转移的岗位分布

相对于A地,B地的女性劳动力资源竞争优势较大,在同等条件下,B地的女性外出务工人员可能会获得技术含量较高的职位和更多的晋升机会。

5.关于农村女性劳动力转移的政策建议

在推动农村女性劳动力转移问题上,政府必须发挥主导作用。

5.1 提升农村女性劳动力素质

较高的文化素质和劳动技能将有力增强农村女性劳动力的外出务工意愿,提升竞争优势,获取较好的工作岗位。作为政府的职能之一,增大农村教育投资,大力推进农村教育基础设施建设,普及九年义务教育,提升农村女性文化素质的工作,要常抓不懈。把高中教育列入免费义务教育也是可能的。

强化职业技能培训是提升农村女性劳动力素质的重要手段。一方面,扩大职业教育是国家人力资源开发战略的发展方向之一,另一方面,目前职业技能培训的力量和渠道也足够丰富。

5.2 履行政府职能,做好管理和服务

无论经济发达地区还是落后地区,通过“政府组织”和“职业中介”这两个非常重要的途径实现外出务工的农村女性劳动力的比例都极低。这表明政府的相应职能尚有较大发挥空间。人力资源和社会保障部门要积极与各级妇联联手,密切合作,了解用人方的信息和寻求帮助,向广大民众提供招工信息,还要加大对职业中介的规范力度。

5.3 大力发展乡镇经济和地方经济

温州模式、苏南模式及珠三角经济的成功经验表明,民营经济、乡镇经济繁荣的地区,吸纳农村剩余劳动力的能力超强。本次调查的结果也显示,乡镇民营经济发达的B地,吸纳了本地56%的农村女性转移劳动力。就近就地转移将成为农村剩余劳动力转移的新趋势,也是政府今后努力的方向之一,尤其经济落后地区更是如此。

5.4 发挥农副产品资源优势,推进深加工基地建设

山东是农业大省,农副产品资源极为丰富,为农副产品深加工提供了充足的条件。农副产品深加工,可以引导农村女性劳动力从事农产品筛选、加工、运输、推销等工作,实现农村女性劳动力的就地转移。还可以带动农业、加工、机械、商贸、交通、供销等相关产业链的发展,进一步推动农村女性劳动力转移。地方政府一定要担当起责任,加大工作力度,做好引导和指导工作。

5.5 “互联网+”背景下的农村女性劳动力转移新思维

“互联网+”是把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合的经济社会新形态。具有广阔前景和无限潜力,我国政府已经把“互联网+”纳入国家发展战略。2015年6月国务院下发了《关于大力推进大众创业 万众创新若干政策措施的意见》(国发[2015]32号)。文件指出,要拓展城乡创业渠道,支持电子商务向基层延伸;鼓励电子商务第三方交易平台渠道下沉,支持返乡创业人员因地制宜围绕休闲农业、农产品深加工、乡村旅游、农村服务业等开展创业。

国务院的纲领性文件指向了农业生产与经营的互联网化、电子商务化,并责成七个部委具体实施,显示出国家在“互联网+”背景下做大做强农业的决心和信心。这为农村女劳动力借助互联网这一创新平台实现就近就地转移提供了良好的机遇。

另外,政府要引导、鼓励物流、快递企业网络向农村延伸,为特色农副产品外销打开物流通路。调查发现只有很少快递企业的触角到达乡镇政府驻地。

这样,广大的农村女性劳动力,就可以借助互联网,通过电子平台,接收订单,把本地特色农(副)产品销往全国各地,实现劳动力的就地转移。

6.结语

本次调查清晰地表明,目前发达地区的农村女性劳动力转移以就近就地转移(产业间转移)为主,而欠发达地区仍以区域转移为主;大力发展乡镇经济和地方特色农业是解决农村女性劳动力转移的主要方向。同时,相对于政府所做的其他方面的努力而言,互联网电子商务在推动农村剩余劳动力转移方面具有简单易行、低成本、转移量大、转移人员无后顾之忧等特点。因此政府应顺应社会发展和时代潮流,把引导发展地方特色农业和“互联网+”电子商务结合起来,充分发挥“互联网+”在推动农村女性劳动力转移方面的倍增效用,推进农村女性劳动力转移问题的和谐发展,实现农村剩余女性劳动力就近就地转移。