新郎川河防洪堤设计及渗流抗滑稳定性分析

2021-05-27卞世俊上海川河水利规划设计有限公司上海201206

卞世俊 (上海川河水利规划设计有限公司,上海 201206)

1 引言

新郎川河为水阳江水系南漪湖的一级支流,发源于广德县马鞍山(海拔863m)及一条岭(海拔 502m)一带山区,走向自南向北,上游属皖南丘陵区河道,中、下游主槽较窄,河床摆动,局部河段下切较深,多为丘陵平畈区;新郎川河穿宣广高速、宣杭铁路和誓节集镇,于誓节大桥下游470m处分为两汊(右汊为主汊),沿程逐渐展宽,至马家村附近两汊汇合后,右纳支流花鼓河,一路向北,经杨山岭、杨杆集镇注入南漪湖。

2016年6月,新郎川河流域普降大暴雨,由于降水量太大,誓节镇多地暴发洪水,誓节水文站实测流量1070m/s,洪水频率接近10a一遇,全誓节镇受灾农田约2600hm(3.9万亩),水毁路段10余处,灾情严重,其中杨杆乡集镇段水位在21.25m左右,由于堤防现状防洪能力不足10a一遇,该段堤防漫堤,受灾4个村,大面积农田受灾,道路水毁多处,誓节镇两汊河汇合口段左岸堤防岸坡多处水毁,长度约250m。

2016年9月,安徽省人民政府办公厅关于印发《安徽省加快灾后水利水毁修复与薄弱环节建设性治理三年行动方案》,深入贯彻习近平总书记关于抓紧谋划灾后水利建设的重要指示精神,坚持“建重于防、防重于抢、抢重于救”的原则,按照“先重点、后一般,先生活、后生产,先应急、后长远”的思路,确定治理段工程的任务为提高治理段的防洪能力,修复水毁段堤岸,主要治理内容为河道疏浚长度为8.3km,堤防加固长度为6.1km,新建护坡护岸长度为6.8km。

治理范围起点为新郎川河誓节镇左汊河(河道中心线桩号TR17+154.0)、右汊河(河道中心线桩号C0+550.0),终点为杨杆坝下游700m(河道中心线桩号TR23+521.8,下同)处,全长 8.3km。工程位置示意图见图1。

图1 工程位置示意图

2 工程区地质概况

工程区地震活动轻微,区域构造稳定性相对较好,工程区设计基本地震加速度值为0.05g,相应的地震基本烈度为Ⅵ度,设计地震分组为第一组,地基土属中硬土,场地类别为Ⅱ类;工程区地层岩性主要如下:

第四系新近人工堆积层(Q):主要分布于居民区、堤防堤身等部位,由①1层杂填土与第①2层素填土组成;其中①1层杂填土多为建筑垃圾、①2层素填土按其主要成分分段划分为以砂卵石为主与以粉质壤土为主的素填土层。

第四系全新统冲积层(Q):主要分布于现状堤防堤基部位,主要由②1层轻粉质壤土、②2层重~中粉质壤土、②3层砂壤土、③1层粉细砂、③2层粗砂、④1层砂砾石、④2层砂卵石组成。

第四系上更新统残坡积层(Q):主要分布于山坡、山麓部位,主要由⑤层重壤土夹砾石组成。

工程区内地下水主要为第四系松散堆积层中孔隙水,埋藏较浅,地下水位不稳定,与附近沟塘等地表水体的水力联系密切,并受大气降水、新郎川河水的补给,季节变化较大,向低洼处排泄于冲沟、河道中。各土层物理力学性指标建议值表见表1。

各土层物理力学性指标建议值表 表1

3 方案布置设计

3.1 方案总体布置

根据《防洪标准》(GB50201-2014),治理段右岸杨杆集镇段桩号TR20+216.0~桩号TR22+610.0段采用20a一遇防洪标准,左岸桩号TR20+561.0~桩号TR23+521.8段采用10a一遇防洪标准,其余治理段维持现有防洪标准。

根据堤防规划设计原则,比较河道清淤、疏浚后河道设计洪水位与堤防岸坡现状防洪能力,结合河道水流流势和现状堤、岸、滩地的相对关系,工程布置采用堤防加固、护岸等设计方案。桩号TR20+216.0~23+521.8段河道现状两岸堤防、岸坡基本平顺,河道现状有明显堤防,但现状堤防堤顶高程不满足设计防洪水位要求,且大部分堤防堤脚滨临河道主河槽,拟对该段堤防采取加高、加培措施,堤顶宽度6.0m,两侧坡比均为1:3,黏土回填压实度不小于0.91,迎水侧设防水位以上和背水侧堤防边坡采用植草护坡,长度为6.1km;桩号TR21+968.5~22+865.0段左岸、桩号TR21+968.5~22+610.0段右岸常水位以上采用带植草孔混凝土预制块护坡,杨杆坝桩号TR22+865.0~终点桩号TR23+521.8采用格宾石笼固脚,上部采用带植草孔混凝土预制块护坡,护坡长度共计6.8km;桩号TR18+449.2~18+600.0段左岸现状堤防水毁严重区域,采用浆砌石挡墙固脚+带植草孔混凝土预制块护坡,长度250m。

3.2 河道疏浚断面设计

治理段设计根据河底高程、河流形态、设计流量等综合因素,经过试算确定治理段的疏浚断面,根据设计断面对项目区存在一定淤积、过水能力减弱的河道进行疏通疏浚。拓宽疏浚断面按尽量不加高两岸堤防确定,原则上不进行裁弯取直,基本上以原河道中心线为轴线,向两边切割滩地,局部结合纵向疏浚,但在弯道处以向凸岸拓宽为宜。

治理段河道疏浚以横向拓宽为主,结合纵向疏浚,疏浚后治理段河道纵向比降约为10‰。河道断面尺寸采用明渠均匀流计算公式 Q=Av,v=C(RJ)1/2,C=R1/6/n,R=A/x(式中,Q- 河道设计流量(m3/s),A- 水流有效断面面积(m),v- 流速(m/s)),C- 谢才系数,R- 水力半径,x-湿周(m),n-粗糙系数,J-水力坡降)确定治理段的河道桩号TR17+154.0~18+449.2疏浚底宽为55m,下汇合口至杨杆坝段桩号TR18+742.4~23+521.8底宽为95~110m,若计算底宽小于实际底宽,则采用实际底宽,若计算底宽大于实际底宽,则采用计算底宽。

3.3 堤顶超高计算

河道治理段设计堤防级别分别为4、5级,根据《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)中的有关规定,堤顶超高的计算公式为Y=R+e+A(式中,Y-堤顶超高(m),R-设计波浪爬高(m),A-安全加高值(m),e-设计风壅水面高度(m))。分别选取标准典型断面进行计算,其堤顶计算超高4、5级堤防分别为1.076m、0.901m,考虑到治理后河道堤岸变幅较大和边坡衬砌的差异性,治理段设计堤顶超高4级堤防取1.2m,5级堤防取1.0m。

4 堤防稳定性计算分析

4.1 堤防设计标准断面确定

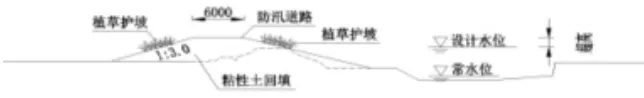

根据《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)要求,堤顶宽度除应满足堤防渗流抗滑稳定性安全外,亦应满足防汛安全、防汛物资运输及工程管理等要求,因此根据河道左、右堤现状断面情况、按照规范要求及相关类似工程经验综合确定堤防左、右堤标准断面为:堤顶宽度6.0m,上下游坡比1:3.0,堤顶高程按不低于设计防洪水位加堤顶超高控制,左岸堤顶超高1.0m,右岸堤顶超高1.2m;堤防加培时,宜避免侵占主河道行洪断面,以偏向堤内(背水侧)加高培厚为主,部分凹岸段为平顺堤线布置,可在堤外(迎水侧)培坡加厚;堤防迎水侧常水位至堤顶区和背水侧植草护坡;河道堤防设计加固标准断面图见图2。

图2 堤防加固标准断面图

4.2 堤防加固分析

治理段堤防岸坡部分段现状高程不满足设计防洪水位要求,且内外边坡缓陡不平,治理段设计拟对治理范围内堤防岸坡采取加高、加培措施进行加固。堤岸加固基本不改变现有的堤线布置;堤防加高、加培采用黏性土填筑压实,堤顶宽度6.0m,压实度≥0.91,填筑区域内外边坡坡比1:3.0,堤防边坡不平的区段采用理培坡措施,边坡理培坡后坡比不陡于1:3.0;岸坡区段采用砂卵石填筑压实,压实后相对密度≥0.60,坡比1:3.0。

4.3 加固后边坡的渗流稳定性和抗滑稳定性计算

根据现状堤防堤身、堤基工程地质条件情况,治理段设计选取TR72(桩号22+191.5)断面左、右岸堤防和TR77(桩号23+288.0)断面右岸岸坡作为典型断面进行堤岸渗流稳定性和边坡抗滑稳定性计算,其渗流稳定性分析采用《水工结构有限元分析系统(AUTOBANKv7.07)》Slope-土石坝稳定分析系统,抗滑稳定性分析采用简化毕肖普法,计算工况选取设计工况和水位降落期两种工况。

根据设计对加固后堤防进行渗流稳定性计算与岸坡抗滑稳定性计算,以验证加固后堤防岸坡的稳定性。

经渗流稳定性计算,加固后堤防边坡的渗流出逸坡降均小于运行值,加固后堤防边坡渗流是稳定的,计算结果见表2。

左、右岸现状、加固后典型断面渗流稳定性计算结果表 表2

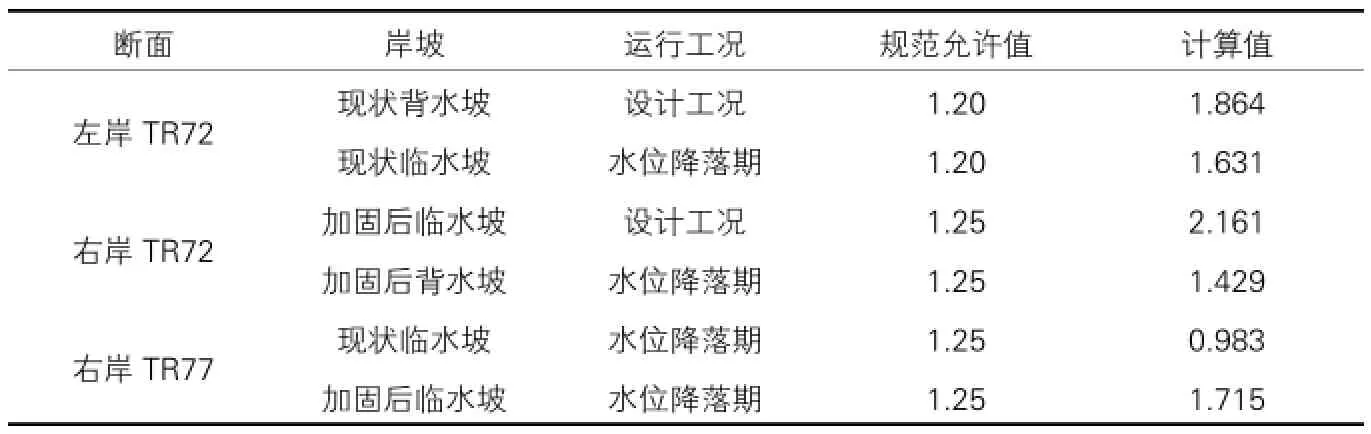

经抗滑稳定性计算,现状堤防边坡抗滑稳定性复核时堤防TR72(桩号22+191.5)左岸断面的内外边坡现状抗滑安全系数均大于规范允许值,边坡抗滑是稳定的,治理段设计对现状堤防加固采取了加高、加培措施,加高高度较小,且边坡进行了加培理顺,对边坡的抗滑稳定是有利的,故可认为加固后TR72(桩号22+191.5)左岸断面的边坡的抗滑仍是稳定的。

右岸加固后堤防岸坡的抗滑稳定系数均大于规范允许值,边坡抗滑亦是稳定的;计算结果见表3。

左、右岸现状、加固后典型断面抗滑稳定性计算结果表 表3

5 结语

结合现状河道左、右堤现状断面基本情况,按照治理标准要求及类似工程经验综合确定治理段左、右堤现状堤防加固断面设计方案,经理论计算,加固后堤防的渗流、抗滑稳定性均满足要求;治理段加固后堤防结构做到了经济性和实用性,运行后取得了较好效果。