基于Logistic增长模型的黄龙生物圈保护区游客数量动态分析与预测※

2021-05-26徐小凡唐小惠王

何 静 徐小凡 唐小惠王 凯

(1.湖南师范大学旅游学院,湖南 长沙410081;2.四川旅游学院,四川 成都 610100)

生物圈保护区是由联合国教科文组织在1971年发起的人与生物圈计划(MAB)中的重要概念[1]。中国在进行西部大开发的过程中,创新采用生物圈保护区的模式,促进地方的保护与发展,这具有极强的现实意义和借鉴作用。自中国加入该计划以来,生物圈保护区的概念还没有为国内大众所接受和熟悉,现多用于科学研究和政府发展决策等领域。目前,中国正处于人与生物圈计划十年战略行动方案的开局阶段,正在参与筹建一带一路“世界生物圈保护区联盟”,而生物圈保护区是最早引入生态旅游概念地区之一,在促进生物多样性、文化多样性以及生态文明建设中有着重要的意义[2]。生态旅游作为生物圈保护区实现可持续发展的一种重要途径,游客容量管理无疑是其中的关键。黄龙作为生物圈保护区的典型代表,生态旅游已经形成规模,创造了良好的经济效益和社会效益。然而,旅游业所带来的水环境污染、钙华景观退化现象也日渐明显[3-5]。将黄龙生物圈保护区的游客数量进行预测和分析,对生物圈保护区进行游客管理和实现生态旅游可持续发展具有重要意义。

国外关于生物圈保护区的研究成果相对丰富,研究视角更为广阔,研究方法多样,研究方向和内容也逐步从早期的生态学[6-7]、生物学[8]等方面,扩展到了旅游研究领域。目前国外学者们对生物圈保护区的相关研究主要集中在游客监测、当地居民对于生物圈保护区的态度、利益相关者的权利平衡、生物圈保护区建立标准、生物圈保护区建立失败的原因、旅游因素对生计多样化的影响等。国内关于生物圈保护区的研究成果较少,学者们从旅游背景出发,对生物圈保护区展开的研究主要涉及开展旅游活动所带来的社会影响及其对生态环境的影响[9]、旅游产品的可持续开发[10]、旅游活动开展对植被产生的影响[11]、生态旅游的开展模式[2]、生物圈保护区模式的成就和展望[12]等。

综上所述,现有的研究主要是从生态旅游、利益相关者权力平衡等方面展开。国内外在旅游背景下对生物圈保护区进行探究其可持续发展路径的研究起步较晚,研究成果较少。此外,针对保护区游客这一主体的研究相对较少,且大多停留在定性描述分析层面上,定量研究缺乏,研究方法有待深入。鉴于此,本文以黄龙生物圈保护区为研究标靶,运用Logistic增长模型拟合预测黄龙生物圈保护区未来三年内的游客数量,以期为黄龙生物圈保护区制定游客管理制度和生态旅游发展策略提供参考依据。

1 研究设计

1.1 研究区概况

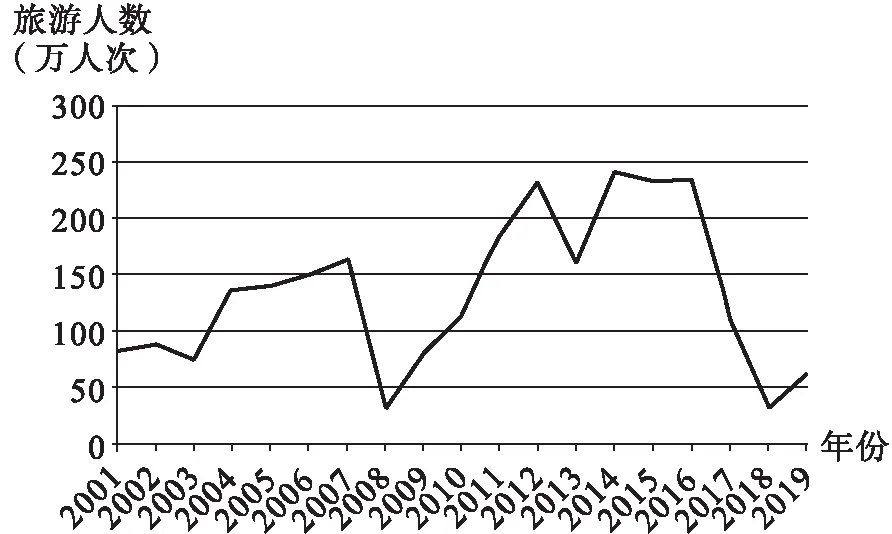

黄龙生物圈保护区(以下简称黄龙保护区)总面积1 380km2,其中,核心区685km2,缓冲区580km2,过渡区15km2,其核心区禁止开展一切人为活动,而黄龙景区属于黄龙生物圈保护区的外围过渡区,由黄龙本部和牟尼沟构成,主要产业是农业以及旅游业,核心景区面积大约有700余km2,故黄龙生物圈保护区的游客量即为黄龙景区全部的游客接待量。根据对黄龙风景名胜区的历年游客量统计(见图1),可以发现黄龙保护区游客数量波动较大,但总体呈逐年上升趋势,生态旅游已形成一定规模,核心景区旅游业高度发达,给区内的水环境保护带来了巨大的压力,致使生态环境遭受破坏,进而降低了其可持续发展的能力。因此,黄龙生物圈保护区的游客量的定量分析和预测,对我国生物圈保护区在开展生态旅游的过程中进行游客管理,具有良好的借鉴作用和深刻的现实意义。

图1 黄龙生物圈保护区2001—2019年旅游人次变化趋势

1.2 研究方法与数据来源

1.2.1 Logistic增长模型

Logistic增长模型是一种描述在有限的环境条件下生物种群“S”型增长的经典模型和方法,它在种群数量动态研究中有着重要地位[13]。Logistic曲线是一条连续的、单调递增的曲线,种群数量在有限环境中刚开始的增长速度较慢,在中段时则增长速度加快,后期由于种群增长的环境等多种因素的影响,其增长的速度开始减缓,并逐步趋于稳定。因此,Logistic曲线总体呈现出“S”型,并具有上渐进线。

1.2.1.1 模型假设

黄龙保护区的生态旅游开发,必须要兼顾保护区内旅游资源有效可持续利用以及经济效益良性增长两个方面,旅游地生命周期的演进以及区内游客数量的变化趋势和方向非常类似于种群的Logistic阻滞增长。将景区游客数量的增长大致视为Logistic增长模型中的种群增长[14-15],将黄龙保护区视为种群增长的有限环境,采用Logistic模型与景区的环境容量相结合的方法,来探讨和预测黄龙保护区未来三年的游客数量。

假设一:保护区所允许接待的游客数量有一个最大值,称为环境容量,假设用K来表示环境容量,当区内的游客数量到达最大环境容量K时,游客数量则停止增长,这时的游客瞬时增长率为:

(1)

假设二:游客对保护区的影响将随着游客密度的增大而逐渐按比例增加,例如:1位游客会对景区游客增长率产生1/K的阻滞作用,占据1/K的空间,当游客数量增长到N时,则占据了N/K的空间,整个有限区域内,剩下的可用空间为1-N/K。

假设三:保护区中增加的游客数量对区域内的游客增长率产生的抑制作用是无时滞,立即发生的。

1.2.1.2 数学模型的建立

环境阻滞作用表现在对游客数量增长率r的影响上,环境的抑制作用使游客年平均增长率r伴随游客数量N的增加而下降,将r表示为函数r(N),则应为减函数,按照上述的假设建立保护区生态旅游的Logistic增长模型:

(2)

设r(N)为N的线性函数,即:

r(N)=r-sN(r>0,s>0)

(3)

(4)

将(4)式代入(2)式得:

(5)

联立方程组:

(6)

为了能够方便使用简易的线性最小二乘法来估计Logistic增长模型中的参数r和k,这里将(6)式表示为:

(7)

其中N为游客数量,K为环境容量,t为时间,r则为游客年平均增长率,N0为初始游客数量。

1.2.2 数据来源

考虑到黄龙保护区内自然环境复杂,旅游业常常经受地震、滑坡、泥石流等自然灾害的影响,旅游业发展情况多变,为使预测成果更具有针对性和时效性,因此,本研究只对黄龙保护区未来三年的游客量进行短期预测,研究数据来源于阿坝藏族羌族自治州人民政府网、《国家文化和旅游部公告》(2015年第19号)所发布的《景区最大承载量核定导则》。

2 实证分析

2.1 黄龙保护区Logistic曲线分析

黄龙保护区内的游客总量增长也存在一个生命周期。在这个有限的区域内,游客数量的增长变化趋势与种群Logistic增长类似,将黄龙生物圈保护区看作种群生长的环境,将游客看成一个发展变化的种群,在保护区内的资源有限,且当种群增长突破保护区所能承受的最大极限时,区内环境将会遭受到不可逆的破坏,这个极限便是保护区的游客环境容量。根据Logistic增长模型和有关假设,则游客在有限环境中的增长从“J”型(即指数增长型)变化为“S”型。从阿坝州人民政府所提供的黄龙保护区历年游客数量变化(见表1)来看,大致可将保护区的游客数量增长划分为以下几个阶段(见图2)。

表1 黄龙生物圈保护区2001—2019年历年游客数量

1982—2001年为保护区发展的第一阶段,该阶段属于建设开发期,市场正在开拓,游客数量较少,且增长极为缓慢;2001—2007年为起步增长阶段,此时,保护区已经有了第一阶段的宣传积累基础,所以游客数量开始步入增长相对明显的时期;2007—2012年,为快速增长阶段,在上一阶段的发展中,旅游市场得到一定的扩大,游客基数增大,增长速度迅猛,是保护区游客最高速增长的阶段;2013—2016年处于次快速增长阶段,处于这一时期的保护区,游客数量较多,环境的限制作用得以凸显,且由于游客基数的增大,游客增长速度变缓。

图2 黄龙生物圈保护区游客流量的Logistic增长趋势

2.2 黄龙保护区游客量预测

要对黄龙保护区的游客流量进行预测,就需要对该保护区的年环境容量和游客年平均增长率进行估计,在此之前,由于样本中个别年份的数值明显偏离绝大部分的观测值,为了防止或减轻异常值对预测结果造成的干扰,需要对样本数据进行筛选和处理,2003年,受非典影响,区内游客数量明显下跌;2008年,汶川地震给景区带来重创,游客数量锐减,在其后的2009—2010年两年间,保护区处于缓慢恢复期;2013年,受“4·20”芦山地震以及“7·10”汶川特大泥石流等灾害的影响,区内游客数量同比上年减少了28%以上。去掉以上所述年份异常值后,其余年份的游客数量,可用于计算,将筛选后的数据代入模型,用MATLAB软件计算得出,黄龙保护区游客年平均增长率r=0.087 2,景区年环境容量k=1 007.2。运用Logistic增长模型对黄龙保护区的游客数量变化情况进行拟合和预测,结果如表2。

表2 黄龙生物圈保护区游客数量理论增长

2.3 黄龙保护区游客数量动态演变曲线绘制及分析

根据表2绘制黄龙保护区游客数量动态演化的曲线(见图3)。图中有两条曲线,一条为实际区内游客量增长曲线,一条是预测区内游客量曲线。从黄龙景区加入世界生物圈保护区网络后的第一年,即以2001年为起始年份绘制曲线。

图3 黄龙生物圈保护区游客数量动态演化

2.3.1 实测游客数量动态分析

虽然黄龙保护区在2001—2019年的游客数量总体上呈现出增长态势,但其历年的游客数量波动较大。1982年,黄龙景区开始接待游客,景区最初的年接待游客为2 000人次。20世纪80年代中期以后,中国对旅游业的政策在从前期的“不提倡、不鼓励、不反对”转为“因地制宜、正确引导、稳步发展”, 1997年以后,国内旅游、入境旅游和出境旅游才一并成为中国旅游业经营的三大市场,基于此背景下的黄龙景区在1982—2000年为建设开发期。2000年加入生物圈保护区后开始开展生态旅游,景区进入初步发展阶段,尽管从2000年开始,区内的游客数量增长幅度较大,但由于当地交通条件落后,以及保护区在景区管理方面采取了一系列强硬措施,这些都在一定程度上对游客量都产生了明显的抑制作用。比如从2001年起实施封山保育政策等,因此实际的游客数量增长要小于理论预测数据。2001—2007年这期间,黄龙管理局投入约3 000万的资金,用于整治和保护景区的环境,除了购置景区全程监控设备、消防设备,同时也兴建了污水处理厂、垃圾处理场,为了减少游客在游览过程中对自然环境的直接破坏和间接污染,保护区内还改建、扩建了景区栈道,引进生态环保型厕所,并根据需要增设流动厕所,加大景区游客中心、景区广场、停车场等游客集中地方的流动清洁力度,增加人员,这些措施增加了景区的服务管理承载力,同时对旅游交通线上的山洪灾害、山体滑坡进行治理,恢复公路沿线植被,极大地增强了保护区的通达性。伴随着2003年9月底九黄机场的通航,使得黄龙生物圈保护区的可进入性得到了更大的提升。但2008年的“汶川地震”使黄龙保护区的旅游业遭受重创,在其后的2009—2011年里,黄龙的旅游业一直处于缓慢恢复的状态,在2011—2012年步入快速增长阶段,年游客接待量为231.16万人次,首次突破200万。但2013年的“4·20”芦山地震以及“7·10”汶川特大泥石流再一次冲击黄龙保护区的旅游业,但所幸没有对景区环境重创,因此在2014年迅速恢复,且到达目前为止黄龙景区游客接待量的最高值,在2015—2016年,区内的游客增长速度开始逐渐变缓并趋于稳定,且开始向负增长转变。2017年,受九寨沟地震影响,保护区游客量下跌,九寨沟在震后短暂开放一段时间,每天限制进沟2 000人且不接待散客,2018年由于受到震后引发次生灾害,如山洪、泥石流、滑坡等的影响,于同年7月再次闭园,直至2019年9月30日开放。由于黄龙的旅游业发展过于依赖九寨沟景区的联动效应,未形成自己的旅游品牌,以致其旅游业在九寨沟震后亦遭受重创,客流量锐减,出现实测曲线严重偏离拟合曲线的情况,2018年的游客接待量仅为32.16万人次,经过一年的缓冲和修复,2019年的游客接待量回升至62.09万人次。

2.3.2 预测游客数量动态分析

在不考虑其他外在因素的情况下,观察预测曲线可知,黄龙保护区未来三年的游客数量会呈现出增长态势。出现这种增长的原因主要有以下三点:首先,通过上文对引起历年游客数量波动,导致个别年份游客数量偏离年平均游客数量的原因进行逐一分析,不难发现,黄龙保护区游客数量的猛增和骤减或多或少都是受到了自然灾害影响,随着区内各种用于环境监测设施的增加、环境保护资金投入的加大、环境治理措施的增多,其自然生态环境将会得到进一步的有效保护,保护区监测、预防、治理自然灾害的能力得到进一步加强。其次,黄龙保护区除了以往常规的生态旅游产品之外,还结合当地的一些民俗文化、节庆活动、专业赛事等设计了一系列节事旅游活动,开始承接旅游会议、环境保护会议、旅游展会等,丰富旅游区的保护和教育功能,与此同时,黄龙保护区在旅游文创方面也开始进行了一定的创新,结合区内的文化、自然等元素,设计了一系列旅游商品,这对区内淡季旅游产品的多元性、文化性、参与性和体验性的提高作用在日后都将逐步凸显,从而使其旅游吸引力得到增强。再次,九寨沟景区作为黄龙在旅游业中的“黄金搭档”,其震后的重建和开放将会吸引更多的游客纷至沓来,黄龙保护区在其旅游辐射带动效应的影响下,旅游业也将得到更大规模的恢复和提升。以上这些积极因素都在极大程度上增加了未来游客接待数量上涨的可能性。

3 结论与讨论

3.1 结论与对策

通过运用Logistic增长模型来预测黄龙保护区未来三年的游客数量增长情况,得到的主要研究结论如下。

第一,从Logistic拟合曲线与实测的曲线来看,模型的预测效果良好,与保护区的游客增长趋势基本贴合,但在个别年份与Logistic增长模型所预测的数据相去甚远,局部游客数量实测曲线偏离预测曲线。第二,黄龙保护区的游客量在开发初期增长比较缓慢,增长速度在发展期加快,从2013年开始,在无异常情况出现的年份,虽然游客总量在增加,但游客增长率却在下降。第三,从整体上来看,在排除自然灾害、社会治安、政府行为等外在因素的情况下,黄龙保护区在2020—2023年,区内游客数量呈逐年上涨趋势,理论预测景区年游客接待量将超过300万,但并未达到前文中根据文化和旅游部发布的《景区最大承载量核定导则》行业标准中所核算的年环境容量。

针对黄龙保护区游客增长的实际情况以及Logistic增长模型所预测的保护区未来三年游客数量的变化趋势提出如下建议。

第一,自然灾害、政府相关的旅游政策是引起游客数量偏离预测曲线的主要原因,当地政府和相应的旅游主管部门应当加大对环境保护、环境治理工程的投入,以增强黄龙保护区预防和应对泥石流、滑坡等自然灾害的能力。第二,保护区的年游客增长率下降,应该多吸纳与旅游开发、旅游策划、旅游管理 、旅游营销等方面相关的先进人才,坚持自身品牌的宣传和打造,创新旅游产品,做出自己的特色,减少对九寨沟景区的依赖,突破发展瓶颈。第三,保护区未来三年的游客量总体呈增长趋势,应当充分发挥其环境监测功能,在自然灾害频发的时段,特别是在旺季对保护区的水质和钙华地质地貌要进行严格的环境监测,对游客流量实施科学监测和管控。

3.2 讨论与展望

本研究基于保护区本身的游客实际增长情况,同时结合Logistic增长模型对黄龙生物圈保护区的游客量进行预测对比分析。但是,单纯依靠数学模型进行数据预测,具有一定的局限性和片面性。Logistic增长模型在结合保护区历年的游客数据的基础上,进行了定量分析,得出预测结果,而在综合考虑到黄龙保护区自身环境的复杂性,以及旅游行业本身有着极强的综合性、脆弱性和季节性等特点,黄龙保护区在以后的发展过程中,也许会受到许多难以预测的因素影响,如地震、新冠疫情等,这些都会导致黄龙保护区旅游业的发展演化可能会与预测结果产生偏差,但通过Logistic增长模型来拟合预测其未来一段时间的游客数量以及旅游业所处的发展阶段,并对保护区的旅游规模、旅游特点、环境改善等做出适宜的评价,在一定程度上可为促进黄龙保护区生态旅游的可持续发展提供相应的理论支持。与此同时,模型预测应与实际情况相结合,合理评估,制定更为科学可控的方案,增加方案的可行性和针对性。