基于Pyrosim和Pathfinder的高速公路隧道 火灾人员疏散研究

2021-05-26余政涛魏珊珊龚波石天聪刘雪

余政涛,魏珊珊,龚波,石天聪,刘雪

(1.长安大学 汽车学院,陕西 西安 710064;2.武警四川省总队机动第二支队,四川 康定 626000)

引言

隧道是山岭区公路的重要构造物之一。截至2019年底,我国公路隧道数量达19067处,里程达1896.66万米,其中特长隧道1175处、521.75万米,长隧道4784处、826.31万米,成为世界上公路隧道数量最多、里程最长的国家。由于隧道空间封闭、纵向狭长、逃生通道有限、排烟较困难等原因,一旦发生火灾,极易引起严重的人员伤亡,因此,开展高速公路隧道火灾人员疏散特性研究对改进人员救援方案,提高人员生存率具有重要意义。

针对隧道火灾人员逃生问题国内外学者做出了大量探索和研究,JUSEOG K等对不同特征的隧道火灾发展情况进行了模拟实验,探究了不同隧道在火灾发生时最适用的通风速度[1];刘斌等人对某长大公路隧道建立模型,探究大曲率、变坡度复杂结构隧道火灾的烟气逆流和温度分布情况[2];Ciro Caliendo等对不同类型的车辆在双向公路内发生火灾时的状况进行了CFD模拟,着重探究了火灾对隧道结构以及驾乘人员疏散路径周围环境的影响[3];张洪杰等人通过理论分析与数值模拟结合的方式研究了不同火源功率下隧道坡度对射流风机临界风速的影响[4]。

虽然国内外研究者针对隧道火灾的研究做出了大量努力,但是对火灾发生时确定人员安全疏散时间以及判断人员安全状况方面依然不足,本文将根据前期对相应的隧道结构利用Pyrosim建立隧道火灾模型,得到不同通风速度下隧道各环境参数的变化规律,即通风速度为0m/s时,在距火源20米处,231s后能见度不足10m,650s后CO浓度超过200 ppm,在距火源300m的人行横道处,504后能见度小于10m,850s后CO浓度高于200ppm,隧道内各处环境温度在仿真时间内最高达116℃。随着通风速度的增加,能见度、温度、CO浓度均得到改善,当通风速度达2.5m/s时,烟气逆流得到控制,隧道内能见度可达到30m,温度控制在20℃左右,CO浓度保持在安全范围内。利用Pathfinder观察人员的逃生路径和时间,为改进人员疏散方案提供一定依据,尽可能保证人员能够在安全疏散时间内转移至安全地区。

1 逃生模型设定

隧道发生火灾时,根据各位置处在可用安全疏散时间ASET(Available Safety Egress Time)末端时的人员滞留情况,来判断人员能否安全疏散,由于ASET(x)主要取决于火灾规模和烟气扩散速度,并受能见度、环境温度和CO浓度等因素的影响,因此,本文利用前期在Pyrosim软件建立隧道火灾场景,得到的不同通风速度下隧道内能见度、温度、CO浓度的变化情况,结合Pathfinder 软件进行人员疏散情况的仿真,确定隧道人员在ASET(x)末端的滞留情况。

仿真隧道为双洞双向隧道,全长4073m,采用全射流纵向通风方式,隧道内设计车速为60km/h,车行道宽度为7.25m,检修道左侧宽度1.0m,右侧宽度0.75m,路缘带宽度0.5m,侧壁厚0.4m,地面厚0.4m,不考虑隧道坡度的影响。热传导率设为1.8M/W,初始空气温度为20℃,环境压强为标准大气压,环境中氧含量为23%,空气的定压比热容为1.005kJ/(kg.K)。鉴于隧道长度超过一定值时,会每隔一段距离设置联络通道和通风设备,因此,本文取某一车行横道至隧道出口700m进行研究,通风速度分别取0m/s、1m/s、2.5m/s进行模拟,按照最不利逃生因素,设左侧隧道某车行横洞口的道路中央为起火源,此时该横洞不能疏散车辆,随着车辆涌入造成堵塞,右侧隧道采取交通管制确保人员疏散。选取某外形尺寸为12000×2550×3600(mm)的45座客车作为火源,火灾热释放量设为20MW。

根据文献[5]和隧道内的实际交通流量统计结果,得到隧道内车流量、车型和驾乘人员的参数值,如表1所示。

表1 参数值

设该隧道内存在500m的拥堵路段,前后车辆间距1.5m,隧道上游两车道内车辆呈均匀分布,根据表1中个参数值可计算的隧道拥堵段内车辆数和滞留驾乘人员,如表2所示。在此基础上,综合考虑全国人口普查情况和上下班高峰期人员分布等数据,假定滞留人员中77%为中年人,15%为老年人,8%为少年。

表2 受困车辆与驾乘人员

Pyrosim中默认逃生速度为0.95~1.55 m/s,Pathfinder默认逃生速度为1.19 m/s。

2 人员疏散情况分析

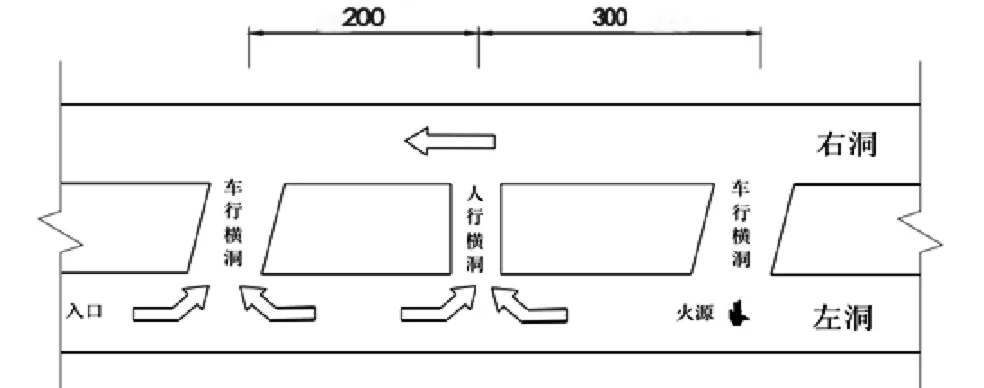

根据如图1所示的隧道结构和火源位置可知在火灾发生后,火源点至隧道出口车辆受火灾影响较小驾乘人员可安全驶离隧道,但在隧道入口至火源点范围内因交通拥堵,驾乘人员只能选择弃车,步行通过距离上游起火点300m的人行横洞或者500m处的车行横向通道进入右侧隧道进行逃生。

图1 隧道结构和火源位置示意图

由前期Pyrosim的仿真结果可知,当隧道内通风速度达到2.5m/s时,隧道内逃生环境良好,能见度、温度和CO浓度均符合人员疏散基本要求,人员有充足时间逃生。

所以,本文重点对通风速度为0m/s和1m/s时隧道内人员疏散的情况进行分析。

2.1 通风速度为0m/s时人员疏散情况

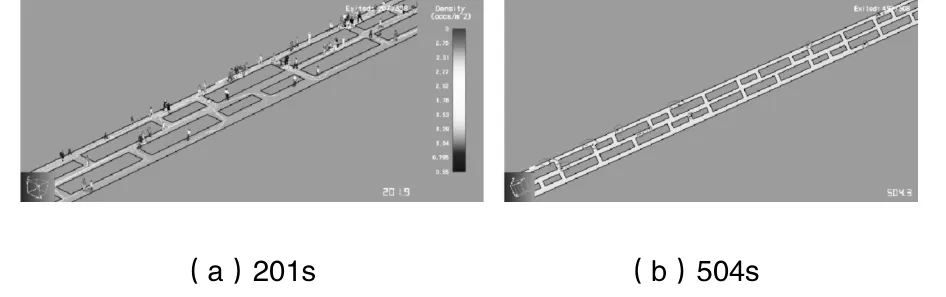

将Pyrosim能见度变化仿真结果导入Pathfinder,并设定受困车辆与人员、逃生速度等参数。以能见度=10m作为可以安全疏散的临界条件,进而仿真分析在隧道上游距离火源中心不同位置处,在无机械通风的情况下,不能满足安全疏散条件的时刻如表3所示,人员疏散情况,如图2所示,由此可知,504s时,仍有16人在火源中心位置和人行横道之间,这表明在隧道发生火灾后,若不进行机械通风,滞留人员会因逃生环境恶劣而不能全部安全逃生。

图2 通风速度0m/s时,不同时刻人员疏散状况

表3 通风速度0m/s时不同位置能见度不满足疏散的时刻(s)

2.2 通风速度为1m/s时人员疏散情况

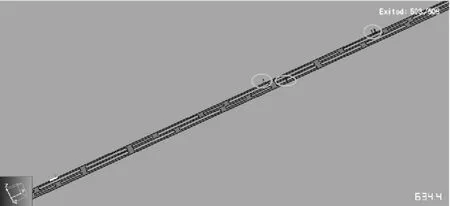

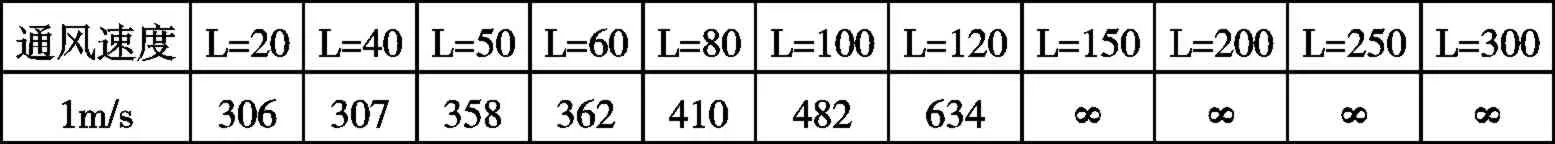

在仿真分析过程中,隧道上游距离火源中心不同位置处,在机械通风速度为1m/s时,不能满足疏散条件的时刻如表4所示。其中,634s时的人员疏散状态如图3所示,由此可知,在634s时,隧道内还有4人未能安全逃生。由此前Pyrosim的仿真结果可知,在距离火源中心120m处,烟气蔓延就得到了抑制,各指标均符合安全逃生的条件,在这种场景下驾乘人员应该可以安全逃生,但在实际疏散过程中,因多种因素影响,比如人员心理状态、周边人员影响等,也会导致部分人员未能安全逃生。

图3 通风速度1m/s时,634s人员疏散状态图

表4 通风速度1m/s时不同位置能见度不满足疏散的时刻(s)

3 结论

1)隧道火灾中烟气导致的能见度下降是影响人员疏散的主要原因,温度和CO浓度的影响相对较小,在较短时间内不会对驾乘人员造成严重伤害。

2)人员疏散过程中,在通风速度为0m/s时,人行横通道处在504s时能见度不能满足人员疏散条件,此时隧道内有16-35人未能安全疏散;当通风速度为1m/s时,634s时隧道内仍有4人未能安全逃生;当达到临界通风速度2.5m/s时,人员均可安全逃生。