美联储的大萧条创伤后遗症

2021-05-25陈畅戴老板

陈畅 戴老板

“大家”阅读

互联网时代,读者并不缺乏信息,但一些真正具有传播价值的内容,却往往淹没于信息洪流之中。力求将最有价值的信息,最有锐度、温度、深度和多维度的思考与表达,最值得阅读的网络优质原创内容,快速呈现给读者,是 《世界文化》的初衷。【“大家”阅读】每期将甄选优秀公众号上所汇聚的中文圈知名学者、专栏作家的最新文章,与读者分享“大家”眼中的“世界文化”。

引子

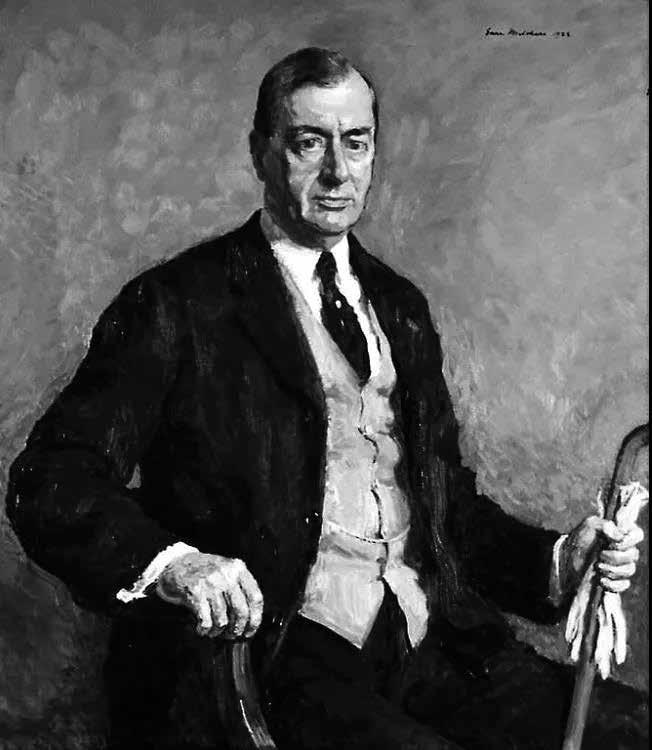

美联储最早的掌舵人本杰明·斯特朗是个小镇青年。他1872年出生在纽约的哈德孙河谷,尽管家族里有很多商人和银行家,但高中毕业时家境衰落,经济困难,所以没读大学就直接去了华尔街,混得其实很一般。1905年他妻子产后抑郁自杀,两年后斯特朗再婚,却娶了美国信孚银行董事长的女儿,从此平步青云、扶摇直上。

斯特朗虽然学历不高,但高大健壮,浑身一股精英范儿,靠着岳父的关系,斯特朗很快就爬到了信孚银行总裁的位子上,挤进了华尔街核心圈子,结识大佬无数。1907年,当金融皇帝J . P . 摩根出手拯救华尔街挤兑危机的时候,斯特朗就是他的亲密助手。

那个年代华尔街很乱,挤兑、崩盘、倒闭每隔几年就来一波,美国的政客和银行家们意识到需要一个強大“中央”来稳定金融市场。1910年11月,一群顶级大佬秘密聚在奢华的杰基尔岛狩猎俱乐部,闭关10天策划筹建美联储,39岁的斯特朗便是参会人员之一。

这次会议期间起草了一个叫做Aldrich Plan的草案,奠定了联邦储备制度的基础架构。提交国会后经过几年折腾,草案被改成了《联邦储备法》。1913年12月23日,美国总统威尔逊签署了《联邦储备法》,权力滔天的超级机构——美联储,正式宣告成立。

根据《联邦储备法》,美国的联储系统将由12个分散在各地的联邦储备银行和一个位于华盛顿的联邦储备委员会组成。华尔街自然要想方设法在其中安插“自己人”,他们挑中了在筹备过程中扮演重要角色的斯特朗,力荐他出任美联储最大的分支机构——纽约联邦储备银行的行长。不过斯特朗可能是从小穷怕了,他直截了当地拒绝了这份工作,原因只有一个:美联储的工资太低。纽约联储行长年薪只有3万美元,跟信孚银行总裁的待遇差距太大,而斯特朗在纽约光租房每年就要1.5万美元。另外斯特朗的有钱岳父也强烈反对,认为这是一个“没有前途的半官方职位”。

但架不住大佬们的诚恳邀请,1914年10月斯特朗正式走马上任纽约联储行长,开启了他的“中央银行家”之路。需要澄清的是,按级别美联储的掌门人应该是美联储主席,斯特朗任期内一共经历了4任主席,但这些主席大都缺乏货币管理经验,联储其他官员也多是出身财政体系的公务员,自然被斯特朗全方位碾压。因此,不知不觉中斯特朗“挟纽约以令诸侯”,成了美联储的实际控制人,并和英国央行行长诺曼、德国央行行长沙赫特一起并称“全球三大货币领袖”。这几个人本身也是私下里不错的朋友,经常碰头。

那会儿的美国正在快速崛起。老霸主英国因为“一战”几乎破产,只能向美国大肆借债。同时美国出口飙升,变身世界工厂和全球粮仓,不仅从贸易逆差国转身成为顺差国,还成为全球最大债权国,GDP比英、法、德三国的总和还高50%,这给了斯特朗豪横的底气。

斯特朗也喜欢“全球货币家长”这个角色,尤其热衷帮助欧洲。当时美国孤立主义抬头,华盛顿开始筹划撤出欧洲事务。斯特朗直接写信给美国财政部警告道:“如果美国放弃欧洲,让那些新政府自生自灭,只会导致混乱和苦难的延长,这将是为我们所不齿的行为。”

1917年美国宣布参加“一战”,斯特朗麾下的纽约联储银行销售了近100亿美元的战争债券,占美国战争花费的三分之一,居功甚伟。到战争结束,从欧洲疯狂流入的黄金让美联储拥有了全世界最大的黄金储备,这让斯特朗成为真正的“全球货币之王”。

但命运也给斯特朗开了个玩笑:这份赋予他无上成就感的工作,也在慢慢谋杀他。

在1916年欧洲“一战”正酣的时候,斯特朗为了跟欧洲协调处理黄金流入美国的问题,冒险横渡大西洋,去欧洲来了一次“侦查之旅”,拜访了英法的中央银行。回国后,他发现自己在欧洲染上了肺结核——在抗生素和卡介苗发明之前,这几乎是一个不治之症。

1920年代,美联储在斯特朗的实际领导下压制了通胀,保障了繁荣,赢得广泛赞誉,但他的身体却每况愈下。到了1927年7月,他似乎感到时日无多,于是决定再拉欧洲兄弟一把,强撑病体把英、法、德的央行行长请到纽约,召开了一场避开所有媒体的秘密会议。会后纽约联储宣布:降低0.5个百分点的利率,扩大信贷。此举的目的是为了减弱黄金流入美国的速度,进而给欧洲创造重建黄金储备的窗口期。但美联储内部对此分歧巨大,认为降息会给股市带来泡沫,但斯特朗异常强势,根本不把其他人放在眼里,直接强推了。

在美联储“自伤八百”式的支持下,黄金的确回流了欧洲,英国日子变得好过起来,但美国却因此种下了祸根:泡沫来了。

降息后美国股市自然变热,投机者对大牛市开始憧憬起来,资金疯狂涌向股市,向炒股者配资也成了一门赚钱的生意,利率动辄高达20%。1928年,从华尔街搏杀出来的斯特朗嗅到了泡沫的味道,开始警惕并三次加息到5%。但市场不为所动,继续高歌猛进。

公平地说,斯特朗主导的降息其实只降了0.5个百分点,而且6个月后他又加了1.5个百分点回去,但那会儿美国是人心思涨,人民群众呼唤牛市。可以说降息只是点燃了一堆干柴,把制造泡沫的帽子扣在斯特朗头上是不公平的。当然,他意识到了危险,也有能力纠错。他马上向政府和金融界喊话:“现在我们要做的,就是制定出适宜的政策,以防止股票市场出现灾难性的崩溃。”他特意强调:“美联储存在的意义在于为美国经济提供保护……一旦有紧急情况发生,我们将有能力通过向市场大量注入货币来缓解危机。”

但人算不如天算,1928年10月15日,身体一向很差的斯特朗在纽约做了一个抑制肠出血的手术。第二天,他便因病发症死在了医院,享年只有55岁。在美国最需要斯特朗的时候,他撒手人寰,此时离20世纪最大的经济崩盘,只剩下一年加一个星期了。这是一场最昂贵的死亡。

1.自毁长城

斯特朗死后,留下了一个权力分散、山头林立的美联储。

接替斯特朗职位的是他的副手乔治·哈里森。哈里森的经历也很传奇,他毕业于耶鲁大学,是著名的骷髅会成员;在做了13年纽约联储主席后于1941年从政报国,当了美国战争部部长助理,主管原子弹研发,并推动了向日本扔核弹的决定。

哈里森的出身和背景其实都远胜于斯特朗,但在性格强悍程度上却远不如他,根本压不住长期对斯特朗不满的各路诸侯,这就导致哈里森无法像斯特朗那样在危机中果断出手,力挽狂澜。在英国央行行长诺曼眼里,此时的美联储“没有领导,完全处于失序状态”。

从1928年10月斯特朗去世,到1929年10月美股崩盘,在长达一年的时间里美联储几乎毫无作为,反而放任美联储的成员银行以5%的利率向美联储借钱,然后倒手以12%的利率贷给股票经纪人,经纪人随后一转身,又以20%的利率贷给散户,让泡沫愈演愈烈。

在1929年10月24日美股崩盘日当天,美联储因为“意见分歧”没有任何作为,眼睁睁地看着人类有史以来最大股灾的爆发……

到了1930年,危机已经蔓延到了银行系统,一时间银行倒闭成风,半年时间里美联储眼睁睁看着全国银行体系存款减少了7%,不但未动用任何降息手段,反而贴现率从2.5%提高到3.5%,这无疑给银行雪上加霜。

直到一年后,美联储才向银行体系注入10亿美元,显然为时已晚。股市泡沫破灭的影响其实尚可控制,但银行则关乎整个信贷体系和国民经济的运作。当28个州的银行全部暂时歇业,全国近四分之一的银行破产倒闭,美国的经济引擎也就此偃旗息鼓。

来自美国的大萧条继续向西方世界输出。1933年加拿大失业率高达27%,英国失业率超过20%,经济近乎停滞。同年纳粹党上台执政,日本从1932年起選择凯恩斯主义自救,却埋下了军国主义的种子。大萧条深刻改变了全球格局,世界最终走向了战争。

其实当时还有一个人能够挽救美国经济,他就是财政部部长安德鲁·梅隆。可惜这位亿万富翁当时忙着收购苏联因财政困难而秘密抛售的艺术品,心思不在拯救市场危机上,反而“何不食肉糜”地认为恐慌和衰退对于美国人民来说是好事。危机中他甚至这样向总统建言:清算劳动力、清算股票、清算农民、清算房地产……这将清除系统中的腐朽……人们将会更加努力地工作,过着更加有道德的生活。价格会做出调整,有进取心的人会从能力欠缺的人那里捡起他们的残骸。

持有类似观点的人不在少数,甚至美联储半数以上成员都同意这个观点。养尊处优的银行家们并不知道经济崩溃对底层人民的杀伤力。相反,他们认为股票市场崩盘、失业率激增、物价崩溃以及新一轮银行倒闭风潮,都不过是一次对过剩货币的正常矫正。

米尔顿·弗里德曼曾在《美国货币史》中这样评价道:如果本杰明·斯特朗还活着,美联储会在1929年市场崩溃后施行激进的宽松政策,从而避免因为信贷收缩而带来的银行倒闭潮,“大萧条本来可以完全避免,或者至少可以避免如此严重和持久”。

持类似观点的还有金德伯格、费雪等学者。后来的美联储主席伯南克曾指出:大萧条固然是因为一系列因素导致,但其中一个重要原因在于认识层面,即理论认知的问题导致了宏观政策摆布的失误,进而使得这种失误成为促使大萧条发生的重要原因。

但历史无法改写,历史就此转向。世上没有后悔药,即使拥有印钞机的美联储也一样买不到。

2. PTSD

为了避免再犯大萧条时的错误,美联储从一个极端,走向了另一个极端。

医学上有一种创伤后遗症(PTSD),是指人在经历创伤事件以后会做出的精神反应。美联储经过了大萧条之后,其实也患上了一种病,可以称之为“大萧条PTSD”——但凡市场出现危机,美联储总在第一时间祭出货币政策,生怕重现大萧条时期的迟钝。

在1929年大萧条发生后的几十年里,人们最开始都认为大萧条是由20世纪20年代的过度投机行为以及随后的股市崩盘这些纯市场因素所引发的,而经济学家John Kenneth Galbraith的《1929年大崩盘》(1954)一书,更让人们忽略了美联储犯的错误。但随着学界对大萧条的深入研究,尤其是米尔顿·弗里德曼和安娜·施瓦茨的《美国货币史》(1963),让更多的人了解到当年的决策失误,也让更多的美联储主席成为大萧条PTSD的忠实患者。

卡特和里根时代的美联储主席保罗·沃尔克就是一个跟斯特朗很像的人:两个人都专横傲慢、才智非凡,都是危机处理的高手,更重要的是,两人都主张“中央银行的最高职责就是保护银行体系免受危机和混乱”,并且终身致力于此。

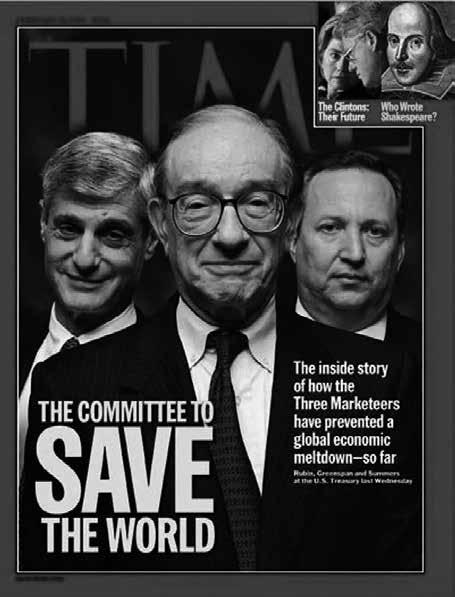

相较于沃尔克,他的继任者艾伦·格林斯潘的“危机反应”更敏锐,但PTSD过头了,声望最终高开低走。

1987年10月19日,著名的黑色星期一,道琼斯指数当天下跌22.6%,远超1929年10月29日的11.7%。市场一片“1929重现”的声音,格林斯潘火速反应,在次日开盘前发表声明:“美联储作为国家央行,将履行自己一贯的职责,提供流动资金以支撑经济和金融体系。”紧接着美联储迅速购买政府债券释放流动性,并进一步降低利率,一系列的运作以及美国经济稳固的基本盘让股市很快走出阴霾,格林斯潘也打赢了自己任上的第一场仗。当时美国人如拥护英雄一般赞美格林斯潘:当我们拥有格林斯潘时,谁还需要黄金?

经此一役,美联储切实体会到危机之下重拳快速出击的重要性。

1987年的股市崩盘只是格林斯潘漫长任职生涯里经历的第一道坎,1980年代末的储贷危机、1998年长期资本管理公司危机、2000年科技股泡沫、一年后的“9·11事件”,每一场都惊心动魄,格林斯潘都将货币政策用足,一次次化险为夷,并将自己一步步推向神坛。以至于在1996年的大选年上,美国某杂志再次将格林斯潘作为封面人物,并写出“谁当总统都无所谓,只要让格林斯潘当美联储主席就成”的口号。

1998年,长期资本管理公司危机度过以后,市场已经处于稳定状态。但格林斯潘依旧坚持降息,这直接助长了投资者的投机心理:只要资产价格出现下跌,格林斯潘就会出手救市。低利率环境不仅让硅谷互联网创业者前仆后继“为梦想窒息”,也助燃了股市泡沫。

2000年3月10日,纳斯达克指数飙升至5048点后急转直下,之后的“9·11事件”又再次重创美国人的信心,美国经济走向了冰点。更为关键的是,引领美国实现20世纪高速增长的引擎正日渐乏力,这导致此后危机化解的办法只能是转移池中水而已。

在互联网泡沫破裂和“9·11事件”的双重打击下,格林斯潘在2001年短短一年时间内连续降息11次,聯邦基金利率从6.5%降至1.75%。可经济复苏迹象并不明朗,格林斯潘的操作依然简单粗暴,继续降息,此后两年内又降息3次,联邦基金利率达到了史上最低水平。

这种“一旦资产价格暴跌,美联储就通过降息来为市场提供流动性”的做法虽然受到投资者的欢迎,但也迎来了大量的嘲讽。人们将格林斯潘这种在资产价格暴跌时救市,而市场上涨时又几乎从不出手抑制的行为,称作“格林斯潘卖权”。

精明的格林斯潘也知道适时而退,原定他在2008年退休,但他提前了两年,在2006年正式交出坐了长达19年的美联储主席宝座。彼时美国经济已经重新走向复苏,运行平稳,联邦基金利率也已逐步提高到5%。格林斯潘卸任当日,其承载的赞美已近乎封神。

但更深刻的危机在酝酿。小布什政府上台后,鼓励“居者有其屋”,房价在低利率的货币环境下逐步走高:在1975—2000年,剔除通胀之后,房价年度增长只有1.4%,但在接下来的2001—2006年,每年的涨幅却在7%。此后发生的事情(次贷危机),大家都知道了……

接替格林斯潘的,是一个叫做本·伯南克的中年秃头学者,他正好是研究大萧条的学者,甚至可以说是一个“大萧条迷”。

3.峭壁边缘

在伯南克小的时候,他的外婆经常跟他讲1930年代大萧条时的艰难生活,这可能就是他“对大萧条形成毕生兴趣”的主要原因。

伯南克是犹太人,1975年哈佛大学毕业后去了隔壁的麻省理工学院,并于1979年获得经济学博士学位,然后又先后在斯坦福大学和普林斯顿大学执教,基本把美国名校轮了一遍。

伯南克学术生涯的一个重要方向就是研究大萧条。在读研究生一年级时,他第一次读到了弗里德曼的《美国货币史》,从此拉开了他对大萧条长达30多年的研究历程。在2002年弗里德曼90岁生日宴会上,已经贵为美联储理事的伯南克对弗里德曼说:“关于大萧条,你们是对的,美联储的确难辞其咎,我们非常抱歉,但多亏了你们,我们不会重蹈覆辙。”

在金融危机之前,他其实并没表现出对宏观经济太强的洞察力,但人算不如天算,学了一辈子“屠龙之术”的伯南克,居然真的遇上了自己才能施展的机会。而且相比孤掌难鸣的斯特朗,伯南克身边的搭档都是跟他理念相同的老江湖——财政部部长亨利·保尔森和纽约联邦储备银行行长蒂莫西·盖特纳。

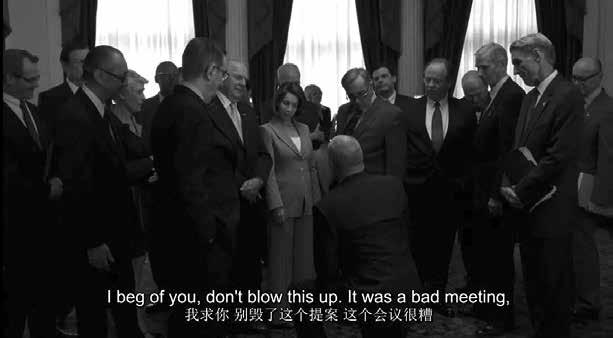

2007年3月,美国房地产市场遭遇了过去20年以来的最大跌幅,危机拉开序幕。但在一开始,伯南克们还是走了弯路。次贷危机爆发后,保尔森们一度认为并无大碍,经济运行仍然良好。但随着房价的持续下跌以及按揭坏账的集中爆发,次贷危机迅速蔓延,著名的投资银行雷曼兄弟很快就扛不住了。这个时候一个问题摆在伯南克们面前:要不要救雷曼?出于很多种难以解释的原因,美联储和财政部最终并未给雷曼兜底。官方理由是他们觉得一家投资银行的倒闭,对于整个经济的作用是有限的。因此,尽管美国财政部在之前救了贝尔斯登,之后救了AIG,保尔森和伯南克还是眼睁睁地让雷曼破产了。市场一度叫好,《纽约时报》发表评论称赞道:“看到财政部和美联储会坐视雷曼兄弟破产崩溃,让人有种奇怪的欣慰感。”

当所有人都覺得这已是危机的高潮时,金融危机的序幕才刚刚拉开。雷曼破产后恐慌迅速蔓延,甚至连通用电气和可口可乐也无法在信贷市场上获得贷款,一切像极了1929年大萧条的情况。伯南克再也坐不住了,美联储和财政部于是以史无前例的规模介入干预。

当时的美国金融系统就像是个黑洞,贝尔斯登、雷曼、美林、AIG、房利美房地美……不论你扔进多少资金最后都石沉大海。最后保尔森只能硬着头皮去国会要钱,在援助法案投票的会议上,保尔森向众议院院长佩洛希做出了惊人一跪。

伯南克跟保尔森的态度一样,也跟100多年前的斯特朗一样,那就是:向市场大量注入货币来缓解危机。伯南克的大萧条研究背景,很适合说服摸不到头脑的国会议员们乖乖掏钱。电影《大而不倒》帮他“总结”了一段台词,可谓是“吓唬”国会议员的标准范文了:

大萧条的开始,可能只是一场股市的崩盘,但最终波及整个经济系统的,却是信贷的瓦解——百姓借不到钱,不能买房,不能创业,不能进货。信贷支撑着现代经济,缺乏信贷也能摧毁经济,摧枯拉朽,片甲不留。

如果我们不能大胆地、迅速地行动,我们会重演1930年代的大萧条,只不过这次的萧条会更加严重;如果我们不通过这个法案(指的是索要7000亿美金的TARP法案),下周一,我们连“经济”本身都不会有了。

在强势的保尔森和伯南克的施压下,美国参众两院最终对各种救市方案都开了绿灯,让市场熬过了第一波。然而,信贷市场仍然冰封,伯南克需要祭出一种更激进的手段——

早在1969年,弗里德曼就提出了一个颠覆三观的概念——“直升机撒钱”:一架直升机飞过社区上空时,撒下美元钞票,社区居民们将此视为不会重复的意外之财,然后用来消费,带来实际产出增加,从而助推经济增长。

弗里德曼当初提这个概念,并不是严肃地做政策建议。他根本不会想到,继承他衣钵的伯南克居然把“直升机撒钱”变成了现实:以史无前例的连续三轮量化宽松(简称QE)手段来刺激经济,并附赠了一个长达10多年的美股超级牛市。

印钱的代价,就是美联储的资产负债表急剧膨胀,到2014年10月第三轮QE结束后,美联储的资产负债表已经高达4.5万亿美元。

伯南克作为历任美联储主席里最懂大萧条的人,他显然也是受“大萧条PTSD”影响最深的人。他激进的货币政策的确把美国经济拉出了泥潭,虽然让他招致了来自政界和经济学界的广泛批评,但也让他频繁出圈,甚至被评为2009年《时代》杂志的年度人物。

更重要的是,在如何应对危机这方面,大萧条的启发已经深入人心,归根结底就是一句大白话:早印早享受。

4.洪水滔天

资本主义国家的央行行长们很懂享受,每年8月他们都会来到美国怀俄明州的一处叫做Jackson Hole的度假胜地,参加为期两天的研讨会。

研讨会最早可以追溯到1982年。此地风景优美,雄浑壮丽,既有积雪覆盖的群山,也有盛产鳟鱼的大湖,每年都有100多名央行行长、美联储官员、经济学家和财经记者从全世界各地赶赴这里,聚在一起讨论货币政策。这是全球货币领域最重要的盛会之一。

研讨会连续办了将近40年,只有一次因故取消(改线上),就是2020年。当然,2020年各国央行行长们绝对不可能闲着,他们需要动用所有能用得上的手段来挽救疫情下的经济。比如,美国尚未从上一次金融危机走出低利率环境,美联储便早早将利率子弹打到零的水平,仅仅一周时间,美联储又宣布“无上限”量化宽松政策。

大萧条PTSD演绎至今,就是美联储绝对不会允许“1929年错误”重演——一旦有任何类似危机发生,中央银行家们就会立刻对市场注入货币和流动性,“再穷不能穷信贷,再苦不能苦银行”,直到危机解除。至于这些货币和流动性带来的深远影响,他们管不了那么多。

美国国会在给放水开绿灯这方面也变得空前一致,高达2万亿美元的救济法案快速通过,2008年的危机他们理解到:危机面前,快即正确。所有人都在争分夺秒,企图拽住这个全球最大经济体的下坠。而在拜登政府上台后,又有1.9万亿美元的财政刺激即将实施。

一系列政策出击后,市场情绪开始稳定,美股反弹并新高。当然,代价就是美联储已经臃肿的资产负债表再次膨胀,在3个月不到的时间内美联储扩表3万亿,资产负债表规模一度高达7.1万亿美元 (2020年6月),财政赤字和债务水平也将是“二战”以来的最高水平。

而在疫情期间一次又一次的货币开闸中,富人拥有的资产价格被快速推涨,底层的薪金收入却陷入停滞。两者夹击下贫富差距已超过了1929年的历史高点。简单来说就是:用货币政策来避免大萧条,穷人的两块钱的确保住了,但富人的8块钱却变成了98块。

路易十五说过“我死后,哪管洪水滔天”。现在看,洪水滔天这种事儿,有人憎恨,有人喜欢,但似乎的确没有人管。

(选自公众号《饭统戴老板》)