郭嵩焘伦敦画像事件考:图像的政治与文化相遇中的他者套式

2021-05-25王宏超

王宏超

(上海师范大学 人文学院,上海 200234)

1878年9月11日,远在英国伦敦的驻英公使郭嵩焘,收到了上海文报局邮寄来的公文、信件和最新几期的《申报》。郭嵩焘在英期间,了解国内情况的途径,除了往来的公私邮件之外,主要就依靠《申报》了。但他在阅读7月19日的《申报》时,发现上面刊载了一则与他有关的报道,“意取讪侮”(1)《郭嵩焘日记》,光绪四年八月十五日(1878年9月11日)。目前出版的郭嵩焘日记主要有以下几种:《使西纪程》,同文馆,光绪三年;钟叔河、杨坚整理:《伦敦与巴黎日记》,长沙:岳麓书社,1984年,2008年修订本;王立诚编校:《郭嵩焘等使西记六种》,北京:三联书店,1998年;杨坚整理:《郭嵩焘日记》,长沙:湖南人民出版社,1981~1983年;《郭嵩焘全集》,长沙:岳麓书社,2018年。前三种主要是郭嵩焘使西日记,《郭嵩焘日记》是郭嵩焘现存所有日记的整理本,《郭嵩焘全集》中的日记部分,是在《郭嵩焘日记》基础上由梁小进、马美重新编校而成。本文所引述郭嵩焘日记的内容,参照了以上诸本,但主要依据《郭嵩焘全集》本。,颇感不悦。

一、 本土资源与他者套式:跨文化语境中的图像阐释

1. 《申报》的报道

《申报》上的这则报道名为《星使驻英近事》,其中主要的内容是对郭嵩焘在伦敦画像过程的描述。这则消息据说是转述自1878年7月9日的《字林西报》,而《字林西报》则转自英国某报纸。《申报》在这则报道的开头,就首先声明:“英国各新闻纸,言及中朝星使事,每涉诙谐。”这句话并非多余。意在提醒那些刻板的中国官员,切莫把英式幽默过于当真。但实际上,这样的提醒并没有起到什么作用,至少没有平息报道主角郭嵩焘的情绪。

郭嵩焘画像的消息,经过了几番以上所述的“文字旅行”,是这样呈现在郭嵩焘眼前的:

近阅某日报,言英国近立一赛画院,中有一小像,俨然中朝星使也。据画师古曼云:予欲图大人小像时,见大人大有踌躇之意,迟延许久,始略首肯。予乃婉曲陈词,百方相劝,大人始欣然就坐。予因索观其手,大人置诸袖中,坚不肯示,予必欲挖而出之。大人遂愈形踧踖矣。既定,大人正色言:画像须两耳齐露,若只一耳,观者不将谓一耳已经割去耶?大人又言:翎项必应画入。予以顶为帽檐所蔽,翎枝又在脑后,断不能画。大人即俯首至膝,问予曰:今见之否?予曰:大人之翎顶自见,大人之面目何存?遂相与大笑。后大人议愿科头而坐,将大帽另绘一旁。予又请大人穿朝服,大人又正色言:若穿朝服,恐贵国民人见之,泥首不遑矣。遂不果服。以上皆画师古曼所述,而该报又言:画既成,大人以惟妙惟肖,甚为欣赏,并欲延古曼绘其夫人云云。(2)《星使驻英近事》,《申报》1878年7月19日。

在转述了画像过程之后,《申报》编者又特意加了一段按语:

愚谓此事果确,在星使亦不过一时游戏之语,日报必从而笔述之,其自谓谑而不虐耶,然于睦邻之道,未免有不尽合者矣。至本报之所以译之者,示西人以该报虽系西字,华人亦必周知,慎毋徒逞舌锋,使语言文字之祸又见于今兹也。(3)《星使驻英近事》,《申报》1878年7月19日。

《申报》的意思是说,郭嵩焘当时说此话,不过“一时游戏之语”,他自己当然可以说,而且是“谑而不虐”。但因其公使的身份,英国报纸记述此事,则事关两国之睦邻友好之道,不可不慎重。《申报》转述此事,也希望各方不必过度解读,徒增误解。

从前后按语来看,《申报》转载此消息时是万分小心的。此后关于这段文字的诸多争论,往往提到此则报道语带“讥诮”。其实,需要将这个报道的内容分为两个部分:内文中叙述郭嵩焘画像事件为一部分,基本是如实转载其他报纸;前后按语为另一部分,体现的是《申报》谨慎的立场。但实际上,郭嵩焘以及后来的许多研究者,都将这些文字混为一体,把矛头指向了《申报》。

看到这段文字后,郭嵩焘大为恼怒,当即召来使馆的英籍随员马格里(Macartney Halliday,1833~1906)来询问。画师古得曼即是由马格里推荐来的,而且郭嵩焘与古得曼之间的交流,也都是通过马格里来翻译的。马格里见此文字,也感到意外,“勃然为之不平”。(4)《郭嵩焘日记》,光绪四年八月十五日(1878年9月11日)。报道中提到的古曼,是英国的年轻画家 Walter Goodman,在郭嵩焘等人的日记中,还被叫做古得曼、古得门、古里门、鼓得门、顾曼等。

(Walter Goodman,1838~1912)

郭嵩焘本有报国之才,却处处受阻,处此恶境,心中郁闷。看到《申报》的文字,更是增添了许多失落之感。他浩叹道:

此行多遭意外之陵侮,尤所茫然。(5)《郭嵩焘日记》,光绪四年八月十五日(1878年9月11日)。

若照字面来看,此报道语词虽稍有谐谑,但对郭嵩焘似无过激的嘲讽、侮辱之意。深谙西方文化的郭嵩焘,也不会看不出文字背后幽默调笑的意味。那么,郭嵩焘为何对这段文字大为光火呢?

2. 图像的他者套式

从表面看,郭嵩焘和古得曼针对的是手、耳、花翎、朝服如何表现的形式问题,但背后乃是两种图像传统和文化之争。

在同一时期,西方人已经形成了对于中国人照相时会提出古怪要求的印象:

中国本地人在拍摄肖像时必定要拍正面像,坐姿端正,双耳露出,眼睛直视镜头,似是与相机对峙。他们身旁必须放上一个小茶几,几上摆设假花。他们的脸上不可以有阴影,照相时必定要穿最好的衣服,手持扇子或鼻烟壶等心爱物品,而他们的长指甲也必定在炫耀之列。(6)伍美华(Roberta Wue):《道地中国人:19世纪摄影中的中国人像主体》(Essentially Chinese: The Chinese Portrait Subjectin Nineteenth Century Photography),转自巫鸿著:《聚焦:摄影在中国》,北京:中国民族摄影艺术出版社,2017年,第34页。

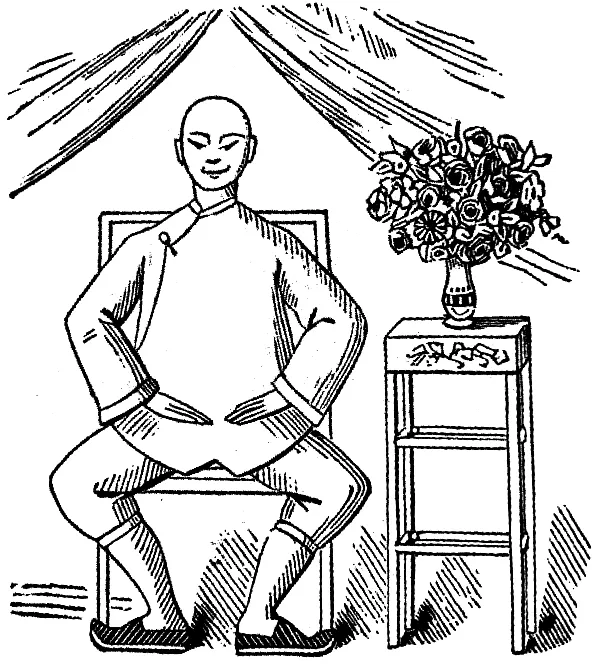

来华的英国摄影师约翰·汤姆逊(John Thomson,1837~1921)曾写了一篇《香港摄影师》的文章,刊登在当时著名的《英国摄影期刊》(BritishJournalofPhotography)上,汤姆逊为了更形象地说明中国人的刻板要求,还专门画了一张漫画来说明。

约翰·汤姆逊(John Thomson):《香港摄影师》,《英国摄影期刊》(British Journal of Photography)第656期,1872年11月29日。

伍美华(Roberta Wue)在《道地中国人:19世纪摄影中的中国人像主体》(EssentiallyChinese:TheChinesePortraitSubjectinNineteenthCenturyPhotography)中评述此图说:

被拍者坐姿僵硬,双目直视前方,四平八稳的对称姿势极不自然,有如一只青蛙,乏味的家具和道具陈设得一板一眼。汤姆逊的这幅漫画的目的是图解和嘲讽,批评中国肖像摄影中人为的、缺乏深度的死板造型。(7)转自巫鸿著:《聚焦:摄影在中国》,北京:中国民族摄影艺术出版社,2017年,第35页。

基于这种对中国人肖像风格程式化的认知,西方摄影师在中国拍摄了一系列符合这一风格的照片,这是一种对于中国风格的固化和再造,呈现出的是符合处在西方“异己”位置的他者中国。文化之间的理解,会因为文化关系的变化而形成某种“套式”(stereotype),这种“套式”一旦建立,就会形成一种文化观察另一种文化的有色眼镜。彼得·伯克曾这样分析“套式”的起源:

当不同的文化相遇时,每种文化对其他文化形成的形象有可能成为套式。套式(stereotype)源于印刷铅版(plate)一词,它可以用来复制图像,与法文中的“cliché”一词同义(亦指印刷铅版,词源与英文相同)。这个词的使用可以让我们对可视形象与心目中的形象之间的那种关系产生逼真的联想。套式本身可能并没有错误,但它往往会夸大事实中的某些特征,同时又抹杀其他一些特征。套式多多少少会有些粗糙和歪曲。然而,可以肯定地说,它缺乏细微的差别,因为它是将同一模式运用于相互之间差异很大的文化状况。(8)[英]彼得·伯克(Peter Burke)著,杨豫译:《图像证史》(第二版),北京:北京大学出版社,2018年,第186页。

19世纪以后欧洲形成了对中国新的他者印象,在早期来华的这些摄影师有关中国题材的肖像摄影中体现的非常突出。从1842年开始,就有一些西方摄影师先后来到中国拍照,如法国人路易·罗格朗(Louis Legrand,约1820~?)、英国人罗伯特·希勒(Robert Sillar,1827~1902),1860年后有英国人费利斯·比托(Felice Beato,1834~1909)、美国人弥尔顿·米勒(Milton Miller,1830~1899)、英国摄影师约翰·汤姆逊(John Thomson,1837~1921)(9)[英]约翰·汤姆逊著,徐家宁译:《中国与中国人影像》(增订版),桂林:广西师范大学出版社,2015年。等。弥尔顿·米勒(Milton Miller,1830~1899)在中国拍摄的照片,被誉为“19世纪最出色的中国正式人像”。(10)[英]泰瑞·贝内特著,徐婷婷译:《中国摄影史》(1842~1860),北京:中国摄影出版社,2011年,第177~178页。但其中一些照片其实是使用模特进行的摆拍。原因也容易理解,米勒的客户是西方人:

这些照片预设的顾客是居住在中国或前来旅游的西方人。他们之所以有兴趣购买中国和中国人的照片,主要是因为这些图像所显示的异国风情,用视觉形象见证了异域的文化和思想。(11)巫鸿著:《聚焦:摄影在中国》,北京:中国民族摄影艺术出版社,2017年,第46页。

可见,古得曼的看法所代表的是当时欧洲对于中国人肖像的普遍认知。如果确如报道所言,郭嵩焘所坚持的,则是中国传统的肖像呈现方式。这种呈现以明清祖先像为代表,这些祖先像有其成熟的格式和要求,形成了一些固定的“套路”。

中国肖像绘画亦有“写真”传统,但此“真”非西方形似之“真”,毋宁说是神似之“真”。对于肖像,基于道德与教化的目的,形成了一些固定的套式,并非仅仅按照真实的长相来画。明清肖像画的绘制过程,也并非是对照画中人物进行真实描摹,而是通过观察之后的意会。

古代肖像画也受到了相术的影响,(12)吴卫鸣著:《明清祖先像图式研究》,北京:社会科学文献出版社,2020年,第40、41页。如元代王绎的《写像秘诀》中提到:“凡写像须通晓相法,盖人之面貌部位,与夫五岳四渎,各各不侔,自有相对照处。”肖像画,尤其是祖先像,被画之人年龄一般较长,身份地位较高,画家或也会根据被画者的情况再来参考相术反向“描绘”和塑造。如《太乙照神经》中所言:“红黄光润者,主增禄添寿”,“耳高过眉,聪明显达”。袁柳庄的《柳庄神相》曰:“欲知贵贱,先观眉目,次观唇;要定荣辱,先察形神,后察色。”

肖像画中的这些模式也类似于戏剧中对于人物的刻画:

状忠孝而神钦,状奸佞而色骇;状困窭而心如灰,状荣显而肠似火。状蝉脱羽化,飘飘有凌云之思;状玉窃香偷,逐逐若随波之荡。(13)程羽文:《盛明杂剧·序》,见蔡毅主编:《中国古典戏曲序跋汇编》(第一册),济南:齐鲁书社,1989年,第462页。

这一套路化的肖像画模式其实有着深厚的文化背景,正如学者所言:

在中国古代,诸如写真、相术,甚至针灸、医术等生活实践中的点点滴滴,都来自同一文化情境,来自对宇宙规律共同理解的知识体系,亦是整体社会交织网络里相互依赖、互为影响的元素。相比之下,西方艺术家作画时运用的是整套完全不一样的观察方式。(14)吴卫鸣著:《明清祖先像图式研究》,北京:社会科学文献出版社,2020年,第40、41页。

如果只是两种肖像传统的不同,就算风格各异,也不会造成高下品评和优劣论断。但外在的环境已经发生变化,西方对于中国的认知,在经历了启蒙时期的“中国热”之后,在后来逐渐转变。虽然在马嘎尔尼来华前二十年左右,中国热在欧洲仍处在高峰期,但此时批评中国的声音已开始增多。18世纪后期,中国日益成为欧洲嘲讽的对象:

正是对中国尤其是中国人的过去的否定,产生了“西方”,它将一个活生生的真实存在的中国作为负面形象,用以建构英国民族优越感并昭示英国人超越了过去的全球秩序。否定和蔑视表现在各个方面。如果说没有“中国”,那么“西方”亦不可能存在,可是这种推论式的规则一再被忽略。在某种程度上,这种忽略是借助蔑视想象中的中国来完成的。(15)[美]何伟亚(James L. Hevia)著,邓常春译,刘明校:《怀柔远人:马嘎尔尼使华的中英礼仪冲突》,北京:社会科学文献出版社,2019年,第84页。

文化之间的认知与想象,按照保罗·利科的说法,会形成“意识形态”与“乌托邦”两种对立的模式:

凡按本社会模式、完全使用本社会话语重塑出的异国形象就是意识形态的;而用离心的、符合一个作者(或一个群体)对相异性独特看法的话语塑造出的异国形象则是乌托邦的。(16)[法]让-马克·莫哈著:《试论文学形象学的研究史及方法论》,见孟华主编:《比较文学形象学》,北京:北京大学出版社,第35页。

“乌托邦”的模式是美化异文化,将他者文化理想化,如启蒙时代的“中国热”;“意识形态”的模式是肯定自我,把异文化看作“他者”,如近代以来中国在西方的形象。彼得·伯克亦探讨过这两种模式:

当一群人与其他文化相遇时,一般会产生两种截然不同的反应。一种是否认或无视文化之间的距离,无论自觉地还是不自觉地,会用类比的方法将他者来与我们自己或我们的邻人相比较。于是,他者被看作对自我的反映。……正是通过这种类比的方法,异国的文化才变得可以理解,才变得本土化。……第二种普遍的反应与前者相反,就是有意识或无意识地把其他的文化建构为与自己的文化相对立的一种文化。以这样的方式,人类自己的同胞“变成了他者”。(17)[英]彼得·伯克(Peter Burke)著,杨豫译:《图像证史》(第二版),北京:北京大学出版社,2018年,第183~184页。

古得曼为郭嵩焘画像,采用的是先拍照,再根据照片画像的方式。《申报》报道中的场景,应该是在拍照的过程中。这个时期,西方已经形成了肖像摄影的新模式,而中国人接触照相术较之西方晚一些,还是以传统肖像画的眼光去看待照相。

在摄影技术出现之后,西方人热衷于肖像摄影,而且逐渐形成了上层人士的肖像标准。西方肖像摄影的风格延续了肖像画的传统,在追求写真的同时,也在表达个性。所以肖像摄影的最大任务就是“如何营造个性,如何表现个性,如何保存个性,而最关键的是如何鉴别出人物的个性”。(18)巫鸿著:《聚焦:摄影在中国》,北京:中国民族摄影艺术出版社,2017年,第31页。可以说,肖像摄影较之传统肖像画,更加注意凸显个性特征。比较而言,中国早期的肖像摄影,则延续了中国传统肖像画的风格,沿着模式化的道路前行。

3. 《使西纪程》的风波

郭嵩焘自1877年1月21日抵达伦敦。1875年,英国驻华使馆的翻译马嘉理( A.R.Margary)在云南被杀,引起英方不满,清廷派员赴英通好谢罪。经过多方考察,最后慈禧决定派郭嵩焘为出使英国的公使。在英国期间,除了完成官派的外交使命之外,一向关注西方的郭嵩焘,趁此机会详细考察英国社会的各个方面,广泛通察洋情,他把在国外的见闻,尤其是有助于中国学习的方面,事无巨细都记录了下来。他在英国一共两年,共写了五十多万字日记,可见其勤勉。

郭嵩焘在去英国的路上花了五十天,他把这五十天的日记整理好抄寄给总理衙门,后以《使西纪程》为名刻板印行。《使西纪程》或只是郭嵩焘呈送给总理衙门及朝廷高层的“内参”,并无公开出版之意。(19)李欣然著:《处变观通:郭嵩焘与近代文明竞争思路的开端》,北京:北京大学出版社,2020年,第175页。但总理衙门将其刻印出版之后,这部只有两万多字的日记,却在国内引起轩然大波,直至最终朝廷下令毁板。梁启超曾这样概述此事:

光绪二年,有位出使英国大臣郭嵩焘,做了一部游记。里头有一段,大概说:现在的夷狄和从前不同,他们也有二千年的文明。嗳呦!可了不得。这部书传到北京,把满朝士大夫的公愤都激动起来了,人人唾骂……闹到奉旨毁板,才算完事。(梁启超《五十年中国进化概论》)

郭嵩焘的厄运还不止此,他使英期间,受到了何金寿参奏,让他更受打击的是,同行副使刘锡鸿一直对他肆意阻乱、暗中密劾,让郭嵩焘倍感失望,心灰意冷。他于1878年5月6日奏请销差,9月3日,接到总署电报,告知已派员接任。(20)《郭嵩焘日记》,光绪四年八月初七日(1878年9月3日)。

看到《申报》时,恰值郭嵩焘确定被召回国,但清廷新派继任者曾纪泽尚未抵达英国这段时间。思及近几年的遭遇,他的情绪低落到了极点。

在马嘎尔尼使华时遭遇的礼仪问题,“在欧洲人的想象中,清廷礼仪都是惹人嘲笑和引人反感的。也许有人会惊异,为什么一种本可以以幽默之心对待的行为,会引起人们(尤其是北大西洋的外交家们)如此众多的憎恶呢?”(21)[美]何伟亚(James L. Hevia)著,邓常春译,刘明校:《怀柔远人:马嘎尔尼使华的中英礼仪冲突》,北京:社会科学文献出版社,2019年,第266页。这其实包含着两种观念的冲突。同样可以借用上述的反问来反思郭嵩焘的反应:为什么一种本可以以幽默之心对待的行为,郭嵩焘却如此愤懑和失落呢?

原因或在于《申报》中对于朝服的那几句转述:“若穿朝服,恐贵国民人见之,泥首不遑矣。”这样的文字典型地代表了清廷盲目的自我中心主义,反映了无知和愚蠢,这完全是违背郭嵩焘的立场的。他或许可以在拍照的姿势上接受一种戏谑的玩笑,但在思想的立场上,他是坚守的。

无论得意失意,郭嵩焘一直都是那个时代最清醒,也最痛苦的人。

二、 郭嵩焘画像事件中的图像政治

1. 拍照与画像

看到《申报》文字后,郭嵩焘马上意识到,这一报道与刘锡鸿和古得曼有关:

生平积累浅薄,有大德于人则得大孽报,刘锡鸿是也;有小德于人亦得小孽报,古得曼是也。(22)《郭嵩焘日记》,光绪四年八月十五日(1878年9月11日)。

郭嵩焘画像实有其事。而且,画像确实与刘锡鸿和古得曼有关。郭嵩焘是因为刘锡鸿的关系才结识古得曼的。

追溯历史事件,仿佛是在细碎的史料中找寻历史的拼图,许多真实的历史细节或许永远湮没在历史之流中,后人靠着这些拼图碎片勉强拼出一个轮廓来。在郭嵩焘画像事件中,可资利用的史料,除了郭嵩焘的日记、书信和《申报》上的资料外,随郭嵩焘出使的翻译张德彝,在日记中记录了很多相关内容,得以让这个拼图的轮廓更加清晰。

张德彝曾多次随使出洋,他工作之余,勤于日记,每次出行都留下一部“述奇”,八次出洋所写的“八述奇”,成为极有价值的系列史料。他的日记与郭嵩焘相比,记录的都是小事。他对自己的日记有清晰的定位,在这部《随使英俄记》的“凡例”中,他说:“是书本纪泰西风土人情,故所叙琐事,不嫌累牍连篇。至于各国政事得失,自有西土译书可考。”(23)张德彝《随使英俄记》“凡例”。见张德彝著,杨坚校点:《随使英俄记》,长沙:岳麓书社,2008年。下引张德彝日记均出自该书。他专注的就是风土人情和日常琐事,那些经国济世的大事,自有他人去管。记录历史时,人们常会忽视历史的细节,但相距的时间愈远,这些“累牍连篇”的琐事倒是显得愈有价值。古得曼为郭嵩焘画像的过程及后来发生的许多事,就多记录在张德彝的日记中。

1877年,刘锡鸿曾与郭嵩焘一起去“御画阁”(皇家艺术学院)看画展,刘锡鸿见一幅天母像甚佳,想要购回,但价值七十镑,刘锡鸿嫌价格高。回来后他让使馆的英籍翻译马格里去物色一位画工精湛而价格低廉的画师来摹仿一幅。七八天后,马格里通过朋友推荐了画师古得曼。双方谈好价格为二十镑,月余方成,画幅长四尺,宽二尺。画成之后,送至使馆,但刘锡鸿已经调任德国,郭嵩焘只能出面接收。郭看到此画,一时也叹服其画艺精湛,极为喜欢,高兴之余还赏赐了古得曼,并让人把画带到楼上,让内眷观赏并留藏。

古得曼受赏,倍感荣幸,主动提出愿为郭嵩焘画像:“既蒙奖饰,情愿恭绘尊照,不论画工,只赐笔费足矣。”郭嵩焘“闻之喜”曰:“画固所愿,无如不耐久坐。”于是,古得曼提出,可以先拍照,他再对着照片来画。(24)张德彝《随使英俄记》,光绪四年八月二十日(1878年9月16日)。其时照相术出现不久,照相尚未取代画像成为上等人家留存影像之形式。但根据照片来画像的方式倒是已经开始流行,最大的好处就是可以缓解被画者久坐之苦。

1878年3月4日,古得曼陪同郭嵩焘去拍照。去的是“罗甫安得费得非尔得照像馆”,摄影师为美国人番得尔威得。当时英国照相馆普遍使用煤气灯来打光,但英国多阴雾,煤气灯效果不佳,有时顾客去照相馆两三次都无法成功拍照。顾客就向番得尔威得开玩笑说:“君何不携带美国日光至伦敦,为照像之用?”(25)《郭嵩焘日记》,光绪四年二月初一日(1878年3月4日)。番得尔威得于是悟得改造电气灯打光技术。当时已有电气灯,灯光明亮,而且低廉,费用比煤气灯省四分之三。但为何没有被广泛应用于照像打光呢?原因在于“电灯光太盛,沿街用之,其光射人恐至损目。又光照处太过,光所不到,不能旁及”。(26)《郭嵩焘日记》,光绪四年二月初一日(1878年3月4日)。也就是说,电气灯太亮,灯光照到之处光线太强,照不到处又太暗。最好能有一种技术,“用镜收之,使其光不至射目,而又能引之使散而四达”。(27)《郭嵩焘日记》,光绪四年二月初一日(1878年3月4日)。这种方法英国人思而未得,番得尔威得最后终于想出了一种新方法,郭嵩焘在日记中详细做了记录:

其法设电气机轮,用压力激汲[吸]铁石以生电气,为浆皮管引之。制玻璃砖片为轮,环合四周至七八层以聚光。为铁条衔白金,引电气玻璃砖心,向人照之,上下左右惟所便。比诸日光之正照其身,可以射入照像镜箱,风雨阴晦及夜皆可用以照像。(28)《郭嵩焘日记》,光绪四年二月初一日(1878年3月4日)。

照片拍出之后,郭嵩焘不太满意。见到照片的第二天,他又带古得曼、马格里去拍照。张德彝在日记中记载,这次照像时,郭嵩焘提出了要求:

顶珠须露,否则人不知为何帽;面不当正,亦不可太偏。(29)张德彝《随使英俄记》,光绪四年八月二十日(1878年9月16日)。

这则记录十分重要。似可证明《申报》所言的细节虽有夸张,但实有所据。但是,尚有一个问题需注意,张德彝只说郭嵩焘带古得曼和马格里去拍照,并未说自己也在现场,而且也无其他资料证明张德彝在场。这段描述也或是张德彝听人转述而得来的消息。就时间上看,张德彝在日记中的这段记述是在看过《申报》之后,这则日记是9月16日,郭嵩焘收到《申报》是在9月11日。所以也不排除是看到了《申报》内容后对于“事实”的反向重构。

照片拍成后,古得曼开始据此画像。古得曼所画的第一稿,郭嵩焘颇不满意。1878年3月16日,郭嵩焘在去英国上议院的路上,顺道去古得曼画室,看到其“所画小照,全是一种纠纠桓桓之气,与区区气象不相类”。(30)《郭嵩焘日记》,光绪四年二月二十三日(1878年3月16日)。恰巧古得曼的母亲也在,遂对其画作加以修改。古得曼的母亲是英国肖像画家茱莉娅·萨拉曼(Julia Salaman,1812~1906),郭嵩焘记载:“其母画理稍深,稍为修饰之,然其底本规模固不能易也。”(31)《郭嵩焘日记》,光绪四年二月二十三日(1878年3月16日)。

几天后,即3月19日,郭嵩焘又去了古得曼画室。这次对于画像的态度明显改变了:“古里门为予作小照,中国画家所不及也。”(32)《郭嵩焘日记》,光绪四年二月二十六日(1878年3月19日)。不知道是古得曼的母亲修改得好,还是听到了有关古得曼的一些评价,改变了对他的态度。

古得曼和另一位画师西法里尔一起作画,西法里尔“专为君主作绘”,两人的作品都送到了皇家美术学院(“罗亚尔喀得密画馆”)展出。郭嵩焘得知皇家美术学院,“专集画师之有学问著名者于中讲艺,得四十人”,均为一时之选。在其中学习者,也是当时年轻画家中的佼佼者。古得曼这时就在皇家美术学院学习,“学习于此者,并精画理之人,考览推求,以致其精,古得门亦尚在学习之列者也”。(33)《郭嵩焘日记》,光绪四年二月二十六日(1878年3月19日)。通过了解皇家美术学院的建制,也让郭嵩焘感叹,西方学术分科而治,教习有序,乃是西方日益强盛的关键所在:“区区一画学,而崇尚之、推广教习之如此。西洋人才之盛,有由然矣。”(34)《郭嵩焘日记》,光绪四年二月二十六日(1878年3月19日)。这是郭嵩焘在英国反复感叹的西方富强之原因。

古得曼画成之后,按照“不论画工,只赐笔费”的约定,只收取成本费,颜料费二十镑,金木框六镑,共计二十六镑。郭嵩焘按照中国的规矩进行了还价,出了二十镑。古得曼也表示接受,“彼此各无异说”。(35)张德彝《随使英俄记》,光绪四年八月二十日(1878年9月16日)。

古得曼(Walter Goodman)所作郭嵩焘画像

画像尚未送给郭嵩焘,这时适逢御画阁(皇家美术学院)开画展,古得曼写信给郭嵩焘,希望把画像送去参展。画展计划于5月1日开始,至6月结束。(36)《郭嵩焘日记》,光绪四年三月六日(1878年4月8日)。郭嵩焘的画像后来被送去展出,在展览中,英国“观者无不叹赏”。(37)张德彝《随使英俄记》,光绪四年八月二十日(1878年9月16日)。这才有了《申报》上的这句:“英国近立一赛画院,中有一小像,俨然中朝星使也。”(38)《星使驻英近事》,《申报》1878年7月19日。

5月22日,古得曼还邀请郭嵩焘去画展参观,李丹崖(李凤苞)、马格里同行,这时画像尚在展出期,郭嵩焘应该是看到了自己的画像。郭嵩焘在画展上详观西洋绘画,做了很多点评,最后感叹曰:“西洋于画事考求至精,未易几也。”(39)《郭嵩焘日记》,光绪四年四月二十一日(1878年5月22日)。西洋绘画背后是科学精神,这是中国绘画所不及的。在皇家美术学院的展出结束后,又有“立文普海口画阁”开张,画像又被送去展出四十日。

因对古得曼绘画技艺的高度认可,郭嵩焘遂邀其来住所为如夫人蒋氏及刚出生的小儿画像。他知道这样的机会难得,希望也为家人画像留念:

鼓得门为梁姬及英儿作小照,以西洋画非中土所及,数万里来此,欲借以流示后人,不惮烦费为之。(40)《郭嵩焘日记》,光绪四年四月二十七日(1878年5月28日)。

为家人作画也花了不少时间,在6月5日郭嵩焘的日记中,还记录了古得曼来为梁夫人作小照,故留其晚饭。(41)《郭嵩焘日记》,光绪四年五月初五日(1878年6月5日)。

中国首任驻英大使的画像公开展出这么久,观者肯定很多,影响也会很大。1879年9月6日,曾随郭嵩焘出使的黎庶昌,去意大利游玩,住在郭嵩焘老友韩伯里家中。黎庶昌看到在韩住宅墙壁上就悬挂有郭嵩焘画像,正是古得曼所画那幅:

墙间悬有郭星使油画像,系英国画师古得曼之笔,前此上海申报馆有所刺讽,星使行文诘问者是也,不意于此得见。(42)黎庶昌著,喻岳衡、朱心远校点:《西洋杂志》,“西洋游记第四”,长沙:湖南人民出版社,1981年。

韩伯里在上海开设有“公平洋行”,与郭嵩焘颇为熟悉,交往非常密切。但没有证据说明此处画像即是古得曼所画之原图。或者因郭嵩焘在英国的名气,画馆复制画像用以出售,也是有可能的。在今日英国国家肖像馆(National Portrait Gallery)中,还收藏有多幅郭嵩焘的照片,都是英国当时所印制。

郭嵩焘像(藏于 National Portrait Gallery, London)

郭嵩焘作为比较有现代精神的第一任驻英大使,受到欧洲的普遍关注是自然的。他也有意识地利用报纸刊登自己的影像,来扩大影响。比如甫到英国,马格里就把郭嵩焘与刘锡鸿的照片送到《噶拉非喀新闻报》刊登。(43)《郭嵩焘日记》,光绪二年十二月十四日(1877年1月27日)。也有一些记者和画家,在公共场合为郭嵩焘拍照和画像。1878年9月1日,郭嵩焘收到英国人哈尔得来函,称前时在伦敦参加茶会时,有位名叫得拿尔的人,当即为郭嵩焘画一小像,而此事郭嵩焘自言浑然不知。(44)《郭嵩焘日记》,光绪四年八月初五日(1878年9月1日)。今日在英国国家肖像馆中,收藏有一幅郭嵩焘的速写画像,但显示的印制时间在1877年,得拿尔的画像或许就类于此画。

郭嵩焘画像(藏于 National Portrait Gallery, London)

想必郭嵩焘在当时英国报纸中的曝光度一定很高。

2. 古得曼自证清白

郭嵩焘精通西学,思想开明,加上《申报》编者对于编发此文的初衷也有所解释,正常来说,郭嵩焘是不至于会去计较的。他当时的反应也正是如此,虽有不快,但也没想着要追究:“此言必顾曼戏笑,故登新闻。然实无此事,不知何故妄造斯言。或前往照画时,马格里传错言语,故有此议。”(45)张德彝《随使英俄记》,光绪四年八月二十日(1878年9月16日)。所以,“我虽诧异,未甚追求”。(46)张德彝《随使英俄记》,光绪四年九月初五日(1878年9月30日)。

但他彼时正处于孤助无援、内外交困的境遇之中,稍加多虑,感受就不大一样了。10月5日,他又拿起报纸,“详阅六月廿日《申报》,由古得曼狂悖刺讥,以为笑乐”。(47)《郭嵩焘日记》,光绪四年九月初十日(1878年10月5日)。那段时间他一定是经常翻起那张《申报》,想必是心中常会不由冒起无名之火,以及深深的悲哀感。

郭嵩焘遂决意调查此事。

首先当然是从古得曼开始查起,因为那则报道就是以古得曼的口气说出的。看到《申报》当天,他就命马格里致函古得曼一问究竟。等了几日没有收到回复,9月15日晚,郭嵩焘命使馆翻译张德彝“亲往面诘”。张德彝第二天一早即乘车去古得曼住处,但其当时不在家,“伊已携眷外游,旋里尚无定期也”。(48)张德彝《随使英俄记》,光绪四年八月二十日(1878年9月16日)。

等了半个多月,古得曼终于回应了。他连续寄来两封信,言辞恳切,否认此事,为自己辩解:

现在伦敦绘画为生,岂敢冒言妄渎。今四海传言,有关谋生之计。声名既坏,则衣食亦难矣。今当极力追求,登新闻以究问之。(49)张德彝《随使英俄记》,光绪四年九月初七日(1878年10月2日)。

古得曼的回复是很有智慧的,说自己只是靠绘画谋生,断无散布谣言之动机。又打苦情牌,称此事关系到自己的饭碗,若因此事坏了名声,就断了生路,所以自己也会全力追查谣言来源,一洗清白。他还拟定了一份启事,登报来查询信息来源:

昨见中国《申报》,有言予绘郭大人小像一事,不知出于何纸何月何日,知者示复为荷。(50)张德彝《随使英俄记》,光绪四年九月初七日(1878年10月2日)。

古得曼说自己并无说那些话的动机,这话是不大可信的。因为此谣言其实也非秘闻要事,如《申报》按语所言,仅是“游戏之语”,算是幽默的调侃。就算是古得曼所说的,也属正常。他说自己或因此丢掉饭碗,也近乎无稽之谈。对于中国人尤其是中国官员的讽刺和调笑,在当时欧洲实是常态。郭嵩焘的日记中也记录有《泰晤士报》(《代模斯》)讽刺中国的话,郭嵩焘还认为说得很对:“讥刺中国,深中奏[腠]理,直谓相沿制度及各衙门所办事件及官人德行,相习为欺诈已数百年。”(51)《郭嵩焘日记》,光绪四年十一月十四日(1878年12月7日)

若不纠缠于《申报》报道所言是否真的出自古得曼之口,但就对于中国人傲慢、无知、落后和固执等印象,似乎是当时英国人的普遍认知。对于异文化的认识,是一种“社会集体想象物”(social collective imagination),某一个具体的人物之间或有差别,但集体的认知会有所共识。在郭嵩焘离任之际,英国《泰晤士报》(即郭嵩焘日记中的《代谟斯》或《戴模斯报》)专门刊载一文,对郭嵩焘出使英国之表现加以肯定和赞扬。颇受郭嵩焘推重的青年留学生严复专门将此文译出,寄给郭嵩焘。因为《泰晤士报》的重要性,郭嵩焘郑重将这则报道详录于日记之中。其中有一段文字,述及中国官员对待外人之态度,或足以代表当时英国人对中国政府的普遍印象:

从前中国尽有遣使致命之典。然至特简使臣驻节他国,中国历来俯视一切,无不视为可惊可笑之一事。未经天津交兵以前,中国待西洋各国尚不足侪缅甸、安、暹之列。西商到华者,经中国皇帝哀悯远人,听从沿海觅食;其战舰则视同盗船,来不知何由,去不知何往,驿骚海疆,强索国帑而已。世爵高福、佩带宝星葛兰德用兵时,中国但言驱逐外夷。(52)《郭嵩焘日记》,光绪四年十一月初九日(1878年12月1日)。

在这样的文化语境中,古得曼就算说出此话,也并不会影响到众人对其人品的评价。而他登报追究消息来源,着实也近乎无用功。谁会主动承认这明显引起别人不快的事实呢?古得曼的这些举动,做法十分高明,深谙中国文化的交际表演之道,明显都是做给郭嵩焘看的,以消除其怒气,也让自己能尽快从此事件中抽脱。别忘了,他还有一位堪称中国通的同乡马格里。马格里在中国多年,后来还加入了中国籍,为朝廷做事,为了表达忠心,改名马清臣,意为清朝之臣子,自然是熟稔中国的官场规则和面子文化。

但古得曼还确实是一直在用心寻找线索的。一旦有所发现,就赶紧汇报。郭嵩焘在1878年11月18日的日记中还提到:“传古得曼考求五月廿三日《倭佛尔兰得弥尔新报》一案。”(53)《郭嵩焘日记》,光绪四年十月二十四日(1878年11月18日)经过连日不断寻查,古得曼终于查到,英国报纸确有讽刺郭嵩焘的说法,赶紧写信告知郭。郭嵩焘在1878年12月6日的日记中写道:

古得曼函示《喀尔立斯拉扎尔那拉》(54)张德彝记录为《喀里斯遮尔讷》报,见张德彝《随使英俄记》,光绪四年十一月十二日(1878年12月24日)。新报五月十七日实载有讽刺写相一段议论。马格尔[即马格里,引注]甫回苏格兰,古得曼即以见示,不独证其行踪之诡异,马格里于此相与朋比隐秘,亦可想见其大概。喀尔立斯拉似即古得曼之弟,在此充司事者,其情尤不可恕也。(55)《郭嵩焘日记》,光绪四年十一月十三日(1878年12月6日)

一个新发现的信息是,古得曼的弟弟就在这家报社任事。一方面,古得曼可能是因为其弟弟的原因,才得以方便找出这段文字;而另一方面,这一关系也会自然让郭嵩焘认为,是古得曼向其弟说了类似的话,他弟弟传布了出去,最终被写入了报纸中。所以,古得曼的来信完全没有为自己换来清白,反倒是更增加了郭嵩焘的愤怒,所以他才会在日记中说:“其情尤不可恕也。”当即就命令张德彝次日去做调查。

第二天张德彝冒雨去找古得曼。古得曼再次声明,报纸所言绝非出自其口,其弟顾丹现在《代立太里格拉茀》(56)The Daily Telegraph,《每日电讯报》。报社,与上述报社毫无干系,“既无交通事件,亦无往来信函”。(57)见张德彝《随使英俄记》,光绪四年十一月十三日(1878年12月25日)。此后,张德彝被改派随崇厚出使俄国,他没有继续参与追查此事。

当时在伦敦的英籍清海关官员金登干(James Duncan Campbell)提醒郭嵩焘,因为该报纸总部不在伦敦,应是其驻伦敦的记者所采写,可以向报社写信,询问该文出自哪位记者之手。郭嵩焘听从其建议,遂写信给报社:

又函致《喀尔立斯拉扎尔那拉》新报馆,考问其办理伦敦探报事宜系何名姓。缘《喀尔立斯》新报在伦敦北境,古得曼此段议论亦因其办理探报者所传送也。其谋亦出之金登幹。诸翻译但云《喀尔立斯》新报馆不知所在而已。(58)《郭嵩焘日记》,光绪四年十一月十六日(1878年12月28日)。

郭嵩焘思来想去,觉得此事非同小可。

3. 追查幕后黑手

就算古得曼说过此话,但这一消息广为传播,郭嵩焘以为,幕后一定有人主使。在郭嵩焘心中排在第一的嫌疑人当然就是刘锡鸿。

刘锡鸿本为郭嵩焘的副手,当初提出人选时,郭嵩焘就坚决反对。两人一起赴英,但因为性格和思想的差异,很快就闹翻了。1877年4月30日,刘锡鸿被改派出使德国,但两人的矛盾还是在延续。最终在1878年8月25日,两人被同时召回。两人的冲突,虽有意气之争,但本质上是洋务派与守旧派之争。两人矛盾的顶点,是刘锡鸿参奏郭嵩焘,称其有“十大罪状”:

一、摺奏列衔,副使上不加钦差字样,为蔑视谕旨;二、游炮台披洋人衣,即令冻死,亦不当披;三、擅议国旗,谓黄色不当;四、崇效洋人,用伞不用扇;五、以中国况印度;六、效洋人尚右;七、无故与威妥玛争辩;八、违悖程朱;九、怨谤;十、令妇女学洋语、听戏,迎合洋人,坏乱风俗。

从刘锡鸿所列出的令人哭笑不得的理由,即可看出两人思想与见识之不同。刘锡鸿的恶意攻击与纠缠,令郭嵩焘苦不堪言,本欲大展才华,却处处掣肘。在写给沈桂芬的信中,郭嵩焘说道:“刘锡鸿凌践嵩焘,穷凶极恶,人人惊骇。”(59)《致沈桂芬》(光绪四年七月二十二日),见《郭嵩焘全集》(第十三卷),长沙:岳麓书社,2018年,第333页。对于郭嵩焘来说,刘锡鸿就是噩梦般的存在。

《申报》说关于郭嵩焘画(60)《郭嵩焘日记》,光绪四年九月初十日(1878年10月5日)。像的报道转自英国的报纸,但郭嵩焘据自己在英国所见,并不曾发现有对中国使臣不逊的媒体报道:“住英国一年有余,实未闻有刺讽之言。”他同时也发现,倒是刘锡鸿去任驻德公使之后,德国报纸对刘有所差评,“柏灵新报于刘锡鸿时有之,而《申报》独未一载。”(61)《郭嵩焘日记》,光绪四年九月初十日(1878年10月5日)。而且,刘锡鸿与刘和伯交好,他们都在德国,刘和伯曾在《申报》任事多年,《申报》发表此文,一定是“出自刘和伯之请托也”。(62)《郭嵩焘日记》,光绪四年九月初十日(1878年10月5日)。

更让郭嵩焘不安的,是随员姚彦嘉提示郭嵩焘的话:

昨姚彦嘉云:前八月某日来电信,言我有返棹一说。因《申报》出于六月二十日,是必传至京都,致有此回华之信。(63)张德彝《随使英俄记》,光绪四年九月初一日(1878年9月26日)。

也就是说,《申报》的报道直接影响到了北京对郭嵩焘的态度,从而决意召回。从时间上说,这一逻辑是成立的。而明乎此,郭嵩焘再看《申报》,方知其用意险恶,绝非笑谈而已:“细绎《申报》词句,诸多可恶,不知何人所撰,须立究之。”(64)张德彝《随使英俄记》,光绪四年九月初一日(1878年9月26日)。

郭嵩焘不断追问《申报》,请其追查消息来源。张德彝在1878年10月5日的日记中记录,前几日郭嵩焘令马格里两次给《申报》发电报,追问调查结果,但一直没有收到回音。当天他又让马格里发电报去问,并将回复电报的费用都寄了过去。后来《申报》方回电云:

其事译由前四月日[原文如此,引注]《欧卧兰美》新闻纸。(65)张德彝《随使英俄记》,光绪四年九月初十日(1878年10月5日)。

郭嵩焘马上命马格里去该报馆调查。但对方答复说,该报纸为周报,每周一期,并无《申报》所说的那一天。询问报社中人关于此报道的情况,皆言不复记得有此事。马格里恐怕《申报》所言日期有误,就将整月的报纸都买了回来,“看毕,亦无是说。”(66)张德彝《随使英俄记》,光绪四年九月初十日(1878年10月5日)。

因为源头难以追查到,1878年10月6日,郭嵩焘命张德彝把古得曼召来,让两位事件当事人古得曼和马格里各写一份声明,计划发布在《申报》和英国的《斋呢斯太立格拉木》《伦敦斋那艾克斯普蕾斯》等报纸上,以澄清事件原委。

古得曼写成一稿,张德彝翻译成中文,呈阅郭嵩焘。郭嵩焘“以其短而不透”,乃亲自改定,全文如下:

顷闻上海《申报》内载《星使驻英近事》一则,或谓系由仆口传出者,殊觉诧异。仆以声名为重,安得甘受其咎?今特陈数语,以辨其诬:查《申报》所述,系中国钦差在伦敦令仆画像各情,及画成后悬诸画阁之事。所言诸多妄谬,间有讥诮。仆即竭力追求,查考原委,至今惜无所得。夫仆之画像,系马格理为之先容。带见时,乞得照像为蓝本。画成后,请星使临视两次,星使极为称许。仆方感谢不尽,何至有捏造讥诮之理?且仆与星使彼此言语不通,概由马格理传说。马格理来诘,仆茫然无以为对。谓以全无影响之词,出自仆口,即马格理含糊,仆亦断不能隐忍。务请贵馆刊此辩论,并望见此报者,得知中国此段《申报》,传自何人,刊自何日,立即示知,不胜感荷。顾曼谨启。(67)张德彝《随使英俄记》,光绪四年九月十一日(1878年10月6日)。

而马格里的那份声明,郭嵩焘干脆直接操刀写就:

敬启者,昨于法京获见六月二十日《申报》,翻阅之下,不胜诧异。查顾曼为钦差画像,系由仆所荐引。画成后,钦差甚不惬意,经顾曼再三修饰,钦差始言略得形似。迨悬于画阁,见者极为称赏,由是顾曼画名噪于海外焉。盖英人以钦差初次来英,诧为罕见,遂使顾曼之画名顿为增重。当其画像之时,彼此言语不通,一切由仆传达。若如《申报》所言,则仆从钦差将近两年,曾未见有此形状。似此凭空侮慢,令仆何以自处?后由巴里回伦敦,诘以此事之缘起,顾曼指天明誓,坚不承认。且在伦敦阅看新报十余家,亦未见此一段文字。仆以此等讥诮之言,或因他人有意诬蔑,故借画像为词;或出自顾曼手笔,要皆无足轻重。盖顾曼不过一画工耳,辄敢肆口讥笑,自有人责其非。乃《申报》遽谓英国新闻纸言及中朝星使,每涉诙谐。而仆自随钦差来此,所见新报,无不钦佩,绝不闻有涉及诙谐者。因思泰西各国,无不讲情理,无不讲律法。各种新闻之司笔墨者,亦多通达事理之人,故于各国驻扎星使,从不肯有所讥诮。若如《申报》所载,甚非英人所乐闻也。今顾曼已有辩说,更望将仆此论载入贵报,稍正前言之诬。缘顾曼之得失不足与校,惟仆自觉其人由仆荐引,言语由仆口传,此等诬蔑之词,实令仆无颜以对钦差也。用沥陈之。马格理谨启。(68)张德彝《随使英俄记》,光绪四年九月十一日(1878年10月6日)。

此两则声明十分重要,乃是因为其基本内容是郭嵩焘想法的直接表露。声明关注的焦点在于《申报》态度“间有讥诮”“每涉诙谐”,而没有直接否认有关帽子和耳朵的事。有趣的是,两份声明中都使用了“讥诮”一词,其实这种态度才是郭嵩焘所不能忍受的。

1878年10月10日,郭嵩焘给上海的黄泳清寄信:“属诣《申报》局传送马格里、古得曼二人议论,俾列入《申报》,以正六月廿日一报之谬误。”(69)《郭嵩焘日记》,光绪四年九月十六日(1878年10月10日)。这两则声明后来分别刊登在11月28日和29日的《申报》上,文字较之原稿,有所修改。在古得曼的声明之前,《申报》又特加按语,再次对此事件加以解释:

《字林报》于六月中抄录西字新闻,纪驻英郭星使近事一则,内记画师古曼为郭星使绘小像时问答之语也。本馆阅而译之,意以为泰西新闻纸之例,常有意颇严正而笔涉诙谐者,其或虚或实,一望而知,阅者亦可付之一笑。即如沙斯国沙出游,泰西各新闻纸半资以为谈柄。故即将是事贸然登录,末复加以断语,略责言者之过。讵料本报邮至伦敦,经星使披览后,心殊不以为然,深责古曼以不应凭空捏造,深相污蔑。而古曼以并无是事,特致书于伦敦日报馆名《伦敦中国新闻》者,力辨其诬。于是本馆亦始知此语之非出自古曼也。爰再为译录如左,想星使阅之,必能释然于怀矣。(70)《画师辨诬书》,《申报》1878年11月28日。

有趣的是,在次日《马格里致本馆书》的按语中,《申报》除申述事件原委之外,还讽刺了一番马格里及古得曼的文字功底:

昨日本报既由《伦敦中国新闻纸》译画师古曼辨诬一书矣,又有钦使参赞马格里致本馆一书,极言此事之子虚乌有,敦请本馆录登日报。但闻马君于英国文字,实为出类拔萃之才,而阅其原译之文,殊有鄙俚不堪者,岂钦使署中翻译往来之各文牍,类皆如此耶?殊不可解。即昨登古曼之书,亦有寄来译就华文,其中字句,更多俚俗。故经本馆另照英文译出,然后照登。今此信,本馆亦照马君原意删改成交而备录之。(71)《马格里致本馆书》,《申报》1878年11月29日。

有人或认为是《申报》已经得知两份声明均出自郭嵩焘之手,对他小题大做、抓住不放的态度有些反感,借故讽刺一番。此种推测并非没有道理。因为声明书的用意就在于把问题辨析明白,《申报》大可不必管人家的文笔如何。

《申报》的这段讥讽之词,让驻英使馆的人感到气愤,一位叫卞友梧的随员,当即写了一封反驳的信:

随鹤使者特致书《申报》馆主人阁下:

客冬见贵馆十一月初五、六日《申报》,内载画师辨诬一事。阅读之下,不胜诧异。夫钦使奏派翻译官,几经详择,始膺其选。何至如此无学,不明中西文理,竟使贵馆讪笑,指为鄙俚不堪,辱承斧削。是奉官随使之诸君,逊于贵馆之高才远矣。顷接泰西来信,始知颠末。盖古曼原具信稿,经某翻译官译成后,钦使复加鉴正。至马格理之信,汉文系钦使主稿,马君照翻英文。是二信一由钦使撰稿,一经钦使点窜,皆非翻译官之手笔矣。贵馆不知原委,遽尔雌黄。吴子让在世,谅不至此,无非按照原文刷印而已。仆本局外闲人,姑陈数语,愿贵馆谅之。(72)张德彝《随使英俄记》,光绪五年一月二十五日(1879年2月15日)。

这位作者为上司辩护心切,但脑力显然不足,《申报》是故意为之,来讽刺钦使,而卞友梧则正中此计。若此信见诸报端,就更是贻笑大方了。好在卞友梧写完后没有立即寄给《申报》,而是寄给已经在俄国的张德彝过目,张德彝当然明了实情,“即具书答复,请其罢论”。(73)张德彝《随使英俄记》,光绪五年一月二十五日(1879年2月15日)。如此才避免了一场笑话。

郭嵩焘曾怀疑刘锡鸿是通过刘和伯的关系,才得以在《申报》上发布不利于自己的报道。1878年11月24日,刘和伯恰好自柏林来伦敦,共停留八日,郭嵩焘几乎天天与之见面交谈。通过当面沟通,郭嵩焘基本消除了对刘和伯的怀疑。其实,刘和伯对刘锡鸿也甚为不满,历数其许多险诈之事,刘锡鸿向总理衙门密参郭嵩焘“逆谋”之事,就是刘和伯在这次会面中告知郭嵩焘的。郭听完之后更是增添了对刘锡鸿的痛恨之情,在当天日记中写道:

如刘云生者,亦可谓穷极天地之阴毒险贼矣。其夸张变幻,诈伪百端,则固不足论也。(74)《郭嵩焘日记》,光绪四年十一月初一日(1878年11月24日)。

1879年1月3日,黄泳清给马格里回电报,转述《申报》总部美查的消息,说已经调查出来,那则信息出自英国的《罗斯占宜斯代利纽斯》。(75)《郭嵩焘日记》,光绪四年十二月十一日(1879年1月3日)。

这和之前的说法不同,让事情更加扑朔迷离。

三、 从礼仪冲突到文化冲突:画像事件的后果与余音

1. 夫人外交惹争议

在郭嵩焘看来,刘锡鸿通过《申报》对他的攻击是有预谋、有计划进行的。另一明证是《申报》发表了不止一篇不利于他名声的文章。在1878年8月6日,继关于画像的报道之后,《申报》就又刊载了一篇题为《钦使宴客》的文字,又把焦点对准了郭嵩焘:

接阅英国邮来新闻,知驻扎英京之郭侍郎星使,于华五月十九日在公廨内设席宴客。此乃抵英后初次之盛举也。公廨中一切布置悉照西式,焕然一新。由穿堂以至楼阶俱铺红氍毹,台上排列盆景,大厅二间爇以明灯,照耀如白昼。侍郞与其如夫人,暨英参赞官马君,出至听事接见男女诸尊客,计来者皆外务衙门各官及世爵数员,并著名之学士多人。席上珍馐罗列,并有乐工鼓吹,以助清兴,由是主宾酬酢极欢而散。按此本驻扎他国钦差交接之成例,今郭侍郞亦仿行之,亦未始非共敦辑睦之道也。(76)《钦使宴客》,《申报》1878年8月6日。

《钦使宴客》,《申报》1878年8月6日。

这样的文字,乍一看似乎也并无不妥,但在当时语境中,专门强调夫人的出席,就会让中国读者读出一些话外之音。

茶会是各国公使交际的重要方式,黎庶昌在《西洋杂志》中,就将茶会称为“头等公使之礼”。(77)黎庶昌著,喻岳衡、朱心远校点:《西洋杂志》,“公使应酬大概情形”,长沙:湖南人民出版社,1981年。在驻使期间举行茶会,也为当时出洋的中国使臣所经常采用,如李凤苞在任驻德公使时,就经常开茶会,徐建寅在《欧游杂录》中有简要的记述:

晚八点钟,中国使署李星使与夫人请客,预备音乐。德国文武官,自毛奇以下,并各国使臣、参赞,半携妻女同来。星使与夫人俱立客厅门内,接见各客,握手殷殷。客到齐,即人跳舞厅。女客坐,而男客立于外厅。十一点钟后听乐。一点钟客散。(78)徐建寅著,钟叔河校点:《欧游杂录》合订本,长沙:岳麓书社,2008年,第687页。

《钦使宴客》所言的茶会,确有其事。那是1878年6月19日郭嵩焘所组织的一次规模盛大的宴会。

郭嵩焘赴英后,结识了很多女性,对英国女性出入公共场合、精通学问、衣饰精美、善于交际等特点印象深刻,他很快就认同了公使间的夫人茶会。多次受邀出席茶会,郭嵩焘也计划代表使馆组织一次。就像郭嵩焘在给朋友的信中所言:“茶会,西洋礼也。居此两年,赴茶会太多,稍一报之。”(79)《复刘瑞芬》(1878年11月29日),见《郭嵩焘全集》(第十三卷),长沙:岳麓书社,2018年,第349页。

经过与姚彦嘉商议,茶会定在1878年6月19日举行。郭嵩焘提前二十多天就开始准备,先让马格里“拣选应请人数”,并依照“西洋茶会皆由夫人主政”的惯例,准备“给郭太太印请帖”,让夫人出面邀请宾客。(80)张德彝《随使英俄记》,光绪四年四月二十八日(1878年5月29日)。但张德彝表示了反对意见,以为在此问题上中西国情不同,不能效仿西洋。张德彝说:

按西俗,凡请茶会、跳舞会,固皆女主出名,然此次中国钦差请茶会,可以稍为变通,不必拘定。(81)张德彝《随使英俄记》,光绪四年四月二十八日(1878年5月29日)。

郭嵩焘听后有些不快,说:“我自作主。何必参议!且英人皆知我携眷驻此,未为不可。”张德彝坚持劝说郭嵩焘,说:“在西国,若如夫人出名,自然体制无伤。苟此信传至中华,恐人啧有烦言,不免生议。”最终,郭嵩焘听从了张德彝的建议:“星使仰思良久,转嗔为喜而韪之。”(82)张德彝《随使英俄记》,光绪四年四月二十八日(1878年5月29日)。

郭嵩焘如夫人蒋氏

茶会按计划在1878年6月19日如期举行,出席者有七百九十余人,场面极为壮观。(83)张德彝《随使英俄记》,光绪四年五月十九日(1878年6月19日)。第二天的《泰晤士报》报道了此次茶会,且专门提及郭夫人之风采:

此为天朝使者初次在欧洲举行之盛会……郭公使与夫人依欧俗于客堂延见来宾,女主人服饰按其本国品级。尤堪注意者,为一中国贵妇首度出现于男女宾客俱在之公众场合之事。(84)郭廷以编:《郭嵩焘先生年谱》,台北:“中央”研究院近代史研究所,1971年,第268页。

上述张德彝劝阻郭嵩焘的那段话,与《钦使宴客》刊发三天后《申报》上的另一篇文章的论调十分相似。此文名为《论礼别男女》,其中就拿郭夫人出席宴会说事。客观来说,此文并不是直接来批评郭嵩焘及其夫人的,主要观点与其说是在谈“礼别男女”,不如说是在谈“礼别中西”。(85)《论礼别男女》,《申报》1878年8月9日。文章开头先讲“中国素称秉礼”,乃礼仪之邦,再论中国传统“礼之最重者为男女之节”。继而谈到,在男女之礼上,中西有所不同:

泰西人于男女交接之间似属不甚讲究,而其防闲之法若又胜于中国。跬步不出,外亲罕覩,而帷薄不修者,往往秽德彰闻,此中国拘于礼之过也。落落大方,士女宴会,而私奔苟合者则反不有其人,此泰西略于礼之效也。惟其能略乃所以成其严耳。(86)《论礼别男女》,《申报》1878年8月9日。

反而是在肯定西方男女之礼的好处,礼节简略,但效果较之中国则更为有效。这样的话郭嵩焘也说过,1878年5月22日晚,他去白金瀚宫参加舞会,发了一段感慨:

晚赴柏金宫殿跳舞会,男女杂沓,连臂跳舞,而皆着朝服临之。西洋风俗,有万不可解者。自外宫门以达内厅,卫士植立,皆有常度,无搀越者。跳舞会动至达旦,嬉游之中,规矩仍自秩然。其诸太子及德国太子,皆与跳舞之列。以中国礼法论之,近于荒矣。而其风教实远胜中国,从未闻越礼犯常,正坐猜嫌计较之私实较少也。(87)《郭嵩焘日记》,光绪四年四月二十一日(1878年5月22日)。

概言西方礼教简单,但男女极少有越界之事,中国礼教严格,反而丑事不断,颇有对中国礼教的讽刺、反思的意味。《论礼别男女》接下来就以郭嵩焘及夫人宴客作为例子,这样的事,在西方,乃是交际礼仪,在中国,则将被“传为笑柄”:

昨报述郭钦使驻英,仿行西礼,大宴英国绅商士女,令如夫人同出接见,尽欢而散。英人以钦使能行是礼,津津道之。此一会也,假在中国官衙宴客之所,则传为笑柄,而群指郭公为淫佚放荡之人矣。盖中国谓礼以别男女,若此则男女混杂,不能正其身如斋家。(88)《论礼别男女》,《申报》1878年8月9日。

此文最后说:

但如钦使者,亦止于英国行之,异日持节归来,同朝劳贺,强其如夫人入席欢宴,则马融绦帐之前,未必许门生请见,汾阳锦屏之后,或转因卢而藏矣。甚矣,礼之所以别男女也,泰西人未尝泥之,而能合礼之本;中人则无不知之,而徒存礼之末,此礼之所以难言也。(89)《论礼别男女》,《申报》1878年8月9日。

和郭嵩焘的观点相对照,《论礼别男女》这篇文章颇有些为郭嵩焘开脱的意思,这也说明《申报》其实并不是有意在与郭嵩焘过不去,至少可以说并不是所有关于他的文章都对他不利。

其实,据以上张德彝劝阻郭嵩焘的例子来看,郭嵩焘尽管支持夫人外交,但还是有所忌讳的,害怕的就是此事传至国内引起非议。礼别中西,郭嵩焘心里有数。《论礼别男女》这篇文章中,大概以男女同席作为最不合礼教之事。1878年11月15日的《申报》上,还有另一篇文章《男女相见礼节辨》,其中详细解释了使馆宴会的细节,说明郭夫人绝无陪同宾客同座之事:

盖男女接见,中国容有是礼初不足怪,所以相诟病而不能恕者,在入席欢宴而已。既而知为钦使往西国茶会数次,其如夫人亦为英爵绅眷属邀去,所以不设茶会无以尽投报之谊。而如夫人与诸女尊客相识,不得不起立迎送,并无入席之事。缘茶会陈设花草,罗列酒臬,纵客饮噉,无论相识与否,皆可入,与故主人无陪坐之礼,仅于门中立而迎送也。然则茶会本无陪客之事,郭侍郎与如夫人亦断无倡行之理,入席一节为传者之误可知。(90)《男女相见礼节辨》,《申报》1878年11月15日。

在中国大使馆的宴会中,公使夫人应该是没有犯戒的。这从另一件事上可以看出来。夫人随行出使,尽力辅佐自己,却屡遭连累,郭嵩焘对此颇为内疚,遂计划在回国之前,携夫人去见一次英国女王,也让夫人享受一些荣光:

以梁氏随行数万里,一被参于刘锡鸿,再被参于张佩纶,不能为荣而只为辱。乃决计令其一见君主,归为子姓言之,足证数万里之行,得与其君主相见,亦人生难得之际会也。(91)《郭嵩焘日记》,光绪四年十二月二十五日(1879年1月17日)。

此事在1879年1月14日成行,郭嵩焘携夫人面见女王。在等待时,备受优待。在等待时,因英国人知道中国妇女裹小脚步履艰难,特安排坐候休息。女王与郭夫人见面,和蔼亲切,如叙家常。在接见之后,女王安排宴会招待,英国官员问马格里:“钦差类里[即lady,夫人,引注]能同席乎?”马格里回复说,按照中国礼仪男女是不能同席的。于是英方特意别设一席款待,并由六七位世爵夫人陪同。(92)《郭嵩焘日记》,光绪四年十二月二十二日(1879年1月14日)。

郭嵩焘如此小心,何故又引来《申报》的一番非议呢?

2. 张佩纶的参劾

郭嵩焘尽管在夫人外交这个问题上处处谨慎,但《钦使宴客》这则短短的报道,确实对郭嵩焘产生了很大的影响,国内的反对势力就以此事大做文章。1878年11月和刘和伯聚谈时,郭嵩焘还从刘和伯那里了解到,刘锡鸿攻击自己的十大罪状之一,是“以妇女迎合洋人,令学洋语,听戏,指为坏风俗”。(93)《郭嵩焘日记》,光绪四年十一月初一日(1878年11月24日)。

对于女性和社交礼仪的看法,郭嵩焘和刘锡鸿是完全不同的。郭嵩焘比较开明,他到英国后,很快就适应了西方的文化,与西方的许多女性都有交往,其夫人也学着组织茶会,这是当时英国比较流行的交际方式。而刘锡鸿则保持着传统的儒家立场,所以才会在上奏时指斥郭嵩焘“违悖程朱”。(94)《郭嵩焘日记》,光绪四年十一月初一日(1878年11月24日)。郭嵩焘也清楚,关于茶会的报道,也是刘锡鸿在幕后所为。在给刘瑞芬的一封信中,郭嵩焘把话说得很明白:

凡茶会,大者万人,小者亦数百千人,主人惟立门首一迎。至是亦令侍人立楼门后,迎所识妇女,均见之新报,《申报》乃增入“入坐欢宴”等语。久乃闻刘锡鸿见此等新报,译送总署而加函载入“握手为礼”、“入坐欢宴”,肆意丑诋,《申报》直承刘锡鸿信语而为之词耳。(95)《复刘瑞芬》(1878年11月29日),见《郭嵩焘全集》(第十三卷),长沙:岳麓书社,2018年,第349页。

《申报》所刊《男女相见礼节辨》一文,也只把矛头对准刘锡鸿:

钦使所重者,在两国交涉事件,不辱命,不挑衅,二者尽之矣。而忝之者顾以此小节为言,其细已甚无亦自反而绝无瑕疵可指乎。中国各埠有西人居者,阅日报知钦使消息,咸未指郭侍郎之过,可知其在英都端无失国家体统,取邻封讪笑之事。而同行之员,乃以小节陷之,亦冤矣哉。现闻侍郎自知不强人意,力求回京供职,始亦衰病之故见几请退而不屑与辨曲直耳,然自后出使之人正不知如何,计慎而后免人之非议也。(96)《男女相见礼节辨》,《申报》1878年11月15日。

1878年12月24日,郭嵩焘与即将使俄的崇厚交谈时,崇厚告诉他,张佩纶看到了《申报》上有关郭嵩焘的报道,大为不满,并“引为大辱”。当时即将继任郭嵩焘使英的曾纪泽,本打算也携带家眷赴英,张佩纶赶紧劝阻,“力请撤回”,并以郭嵩焘的例子告诫曾纪泽,“言劼刚不当踵武,以致难于自处。”(97)《郭嵩焘日记》,光绪四年十一月初一日(1878年11月24日)。

郭嵩焘虽遭刘锡鸿、何金寿勾通构陷,但造成清廷对他失去信心,最后决意下达调回命令,于此起到更大作用的,或许就是张佩纶。张佩纶上奏请撤回郭嵩焘,称“郭嵩焘人太闇钝,易于受绐”,就是说郭嵩焘太愚钝而容易受骗,朝廷本来已经禁其书《使西纪程》,用他乃是权宜之计,但他却不思悔改,做事不谨慎,以至于舆论翻腾:

然其书虽毁,而新闻纸接续刊刻,中外播传如故也。各国交涉事件,非亲其事者,虽京官无由知,乃上海颇杂说中外事,传至都中。(98)张佩纶:《请撤回驻英使臣郭嵩焘片》,见氏著:《涧于集》,台北:文海出版社,1966年,第71页。

张佩纶《请撤回驻英使臣郭嵩焘片》

虽未言明,但其中所指,大概就是《申报》上的那些报道。这时有关郭夫人举办茶会宴请宾客的新闻已经传得纷纷扬扬,自请销差的郭嵩焘也被人们认定是因此事而免职,《男女相见礼节辨》就提到:

前次本报以西报传述,郭钦使与其如夫人同出厅事接见男女诸尊客,入席欢宴云云,照录于报,以为钦使与如夫人,果能从宜从俗,愈以徵两国之和好,情真意固,而不谓钦使翻以此事藉人口实传闻,因此为人弹劾。(99)《男女相见礼节辨》,《申报》1878年11月15日。

郭嵩焘从崇厚处听到张佩纶对自己的指责,一反常态地懊悔和自责起来。他怪罪自己的手下筹划了茶会,反而连累了自己:“此节实受姚彦嘉、马格里二人之累。士大夫见小无识,固亦不足论也。”(100)《郭嵩焘日记》,光绪四年十二月初一日(1878年12月24日)。第二天他对此事仍耿耿于心:“张佩纶一摺引茶会为词,而茶会实成于姚彦嘉、马格里,吾意甚不乐也。”(101)《郭嵩焘日记》,光绪四年十二月初二日(1878年12月25日)。

《申报》事件之后,对于画像一事,郭嵩焘认为是谣言,但对于茶会一事,则甚少表态,以他平日想法来看,或认为不值一驳。但张佩纶的意见直接改变了他的态度,或许是因为张佩纶的地位和影响力,又或是连日来焦虑和不安的情绪积压到了极点,又或是刘锡鸿背后的攻诈,加上对马格里、古得曼的怀疑,让他对于周围的人都失去了信任,失去了心理上的安全感。结果是,郭嵩焘的情绪在此日坠入谷底而最终爆发。

他认为刘锡鸿操纵了此事,且有人为之效命:“刘锡鸿鬼蜮,何所不至;然其人劣材也,必尚有为效指嗾者。”尽管之前与刘和伯交流后消除了对他的猜测,但这时又重新怀疑起他来:“刘和伯在《申报》多年,行迹绝可疑。”并致信李凤苞再去调查刘和伯。受张佩纶的刺激,他对于自己的得力助手姚彦嘉鼓动、张罗组织茶会一事懊恼不已,颇为罕见地给姚彦嘉写信,对其大加抱怨,认为刘锡鸿之所以攻击自己,完全是姚彦嘉授之以隙:

并函报姚彦嘉,以其为人一意见好,其言勉我以圣贤,其意期我以富贵利达,而其行为则直累及我家室,传之天下万世,使不能为人。刘锡鸿之酷毒惨烈,亦姚彦嘉之授之隙而资之以狂逞也。

考诸郭嵩焘的日记和著述,这样的情绪实属罕见,尤其是写信指责在伦敦期间最为倚重的助手姚彦嘉。他的心态因连日的低落而到了崩溃的边缘。在追查《申报》事件的这段时间里,他处在人生的转折点上,心情也低落到了极点。他经常喟叹时运不济、命运多舛:

此行横被口语,穷极人事之变幻。尤奇者,威妥玛一信、古得曼一段议论,绝不知所从来,乃使广东生[即刘锡鸿,引注]得据之以生波澜。蹇运所值,若有鬼神司之,然亦酷矣。(102)《郭嵩焘日记》,光绪四年十一月十四日(1878年12月7日)。

如果回到事件的开头,围绕画像和《申报》的报道,形成了几个当事者:郭嵩焘、古得曼、刘锡鸿、《申报》。排除了古得曼之后,刘锡鸿和《申报》一直被郭嵩焘看作是这一事件的幕后黑手。但客观而言,《申报》似乎有些无辜。《申报》对此事只是做了转载,有些政治幽默的意味,《申报》转载和后续的处理中,都显得小心翼翼。一份商业报纸,是不愿触及政治和外交的敏感神经的。对于矛盾所聚的刘锡鸿,虽然见解保守迂腐,但似乎也没有动机和能力在幕后策划这场舆论战。

这一事件中还有一个被忽略的当事者,那就是以何金寿、张佩纶为代表的国内反对者。他们是“不在场的在场者”。这股力量在《使西纪程》中就显露无疑,他们一直密切关注着郭嵩焘在国外的消息和动向,抓住可以抓住的一切事情做文章。罗志田已经指出:

不论是郭嵩焘关于洋务的突破性见解还是从京师到乡里对他的谤议,其实都起于使英之前。这是一个过去注意较少却不可忽视的重要现象,反映出正在过渡的时代风貌。(103)罗志田:《知人与论世:郭嵩焘与近代中国的转折时代》,《四川大学学报》(哲学社会科学版)2020年第6期。

画像和夫人外交,就是他们抓到的把柄,通过舆论来渲染放大,进行政治的污名化炒作。在此环境中,郭嵩焘想要任何辩解,都是很难以做到的。

在使西期间,每当遇到困境,他就会想起出行前,好友陈小舫[有时写作“陈筱舫”,引注]为他所占的一卦。那是在1876年3月2日,他刚领命要出使英国,两日后就要去总理衙门报到,且面见慈禧太后。得此消息的前辈陈筱舫遂为郭嵩焘“起一六壬课”,占卜“出洋吉凶”,结果竟是:

大凶,主同室操戈,日在昏晦中;势且不能成行,即行亦徒受朦蔽欺凌;尤不利上书言事;伴侣僮仆,皆宜慎防。(104)《郭嵩焘日记》,光绪二年二月初七日(1876年3月2日)。

郭嵩焘“阅之浩叹而已”,知道处境艰险,前景渺茫,但还是毅然地前行了。每当遇事不利,他都会想起这个卦辞。

回顾出使英国的种种历程,卦辞所言几乎真是句句属实。

3. 与美查的官司

郭嵩焘是带着挫败感回到中国的。

1879年3月27日,郭嵩焘一行乘船到达上海的吴淞口码头,唐景星、黄泳清等好友前来迎接。(105)《郭嵩焘日记》,光绪五年三月初五日(1879年3月27日)。第二天是郭嵩焘的生日,晚上他与一众好友欢宴小酌,出席者中仅有一位外国朋友,即英国人禧在明(Walter Caine Hillier,1849~1927)。禧在明时任英国驻沪领馆翻译,后来成为著名汉学家。禧在明在席间向郭嵩焘传达了驻沪领事达文波与《申报》美查交涉的情况。这或许是郭嵩焘邀请禧在明前来参加晚宴的原因。

被免掉公使职务回到国内后,继续查清《申报》报道的原委,应当是郭嵩焘眼下最主要的心愿。达文波的意思很明确,建议郭嵩焘起诉美查:

禧在明致领事达文波之意,告知《申报》馆梅渣于两次《申报》皆自承认,以为此游戏之文而已,无足深论。达文波告以君自游戏,一经按察司讯断,恐获罪非轻。梅渣一意枝梧。达文波之意,亦以为非经律师料理,未足以折其气。初属泳清邀陈辉廷商令寓书诘问梅渣,至是径须令律师为之。(106)《郭嵩焘日记》,光绪五年三月初六日(1879年3月28日)。

出现《申报》事件之后,郭嵩焘除了自己调查、与《申报》直接交涉外,也请国外官员和驻沪领馆代为调查。作为英国驻沪领事的达文波与美查沟通后,美查所表达的意见与《申报》上的按语大体一致,即这两则报道仅是游戏之语,不必深究。但达文波警告美查,你大可认为这是游戏之语,但如果对方起诉,恐获罪非轻。尽管如此,美查还是不以为意。达文波遂建议郭嵩焘起诉美查,“以折其气”。

达文波的建议颇有些令人费解,美查为英国人,达文波却并无帮助他之意,反而建议郭嵩焘去起诉。这涉及到英国对在国外一些报纸态度的细微变化,也折射出《申报》在当时的处境。郭嵩焘与《申报》之间的冲突,虽是一个极小的个案,但有着多重的历史意味。

德国学者瓦格纳就用这个例子来分析《申报》在当时所处的命运。许多研究都在强调《申报》的西方背景,其之所以能够在晚清的环境中生存,主要“依附于其总编辑英国人美查享受的治外法权,以及英国领事馆执行的保证通商口岸包括报纸进入中国市场的条约规定。”(107)[德]瓦格纳著,李必樟译:《〈申报〉的危机:1878~1879年〈申报〉与郭嵩焘之间的冲突和国际环境》,见张仲礼、熊月之、沈祖炜主编:《中国近代城市发展与社会经济》,上海:上海社会科学院出版社,1999年,第286、287页。而瓦格纳想用郭嵩焘与《申报》的纠纷来说明,“当时英国已停止对《申报》的保护,且有明显和公开的迹象表明英国不会反对中国人对外国人办本地中文报纸的取缔。”(108)[德]瓦格纳著,李必樟译:《〈申报〉的危机:1878~1879年〈申报〉与郭嵩焘之间的冲突和国际环境》,见张仲礼、熊月之、沈祖炜主编:《中国近代城市发展与社会经济》,上海:上海社会科学院出版社,1999年,第286、287页。这从驻沪领事达文波及英国律师的介入诉讼即可看出来。瓦格纳想强调的观点是,《申报》之所以得以生存,还是基于其商品性特征。如此说来,《申报》转载调侃名人的文字,实在也是再正常不过了。

郭嵩焘在生日宴会中听到达文波的建议后,当即与在场朋友商量下一步的诉讼计划。唐景星推荐了英国律师坦文:

唐景星言坦文声名高出鼾林,然予在伦敦曾与坦文商办一事,知其笔墨见解并猥下,无异人处,鼾林则所不能知也。然景星久与洋人交涉,所见必稍能得其真,不能不听从料理。非与梅渣校论得失,但欲穷知造谣之源而已。(109)《郭嵩焘日记》,光绪五年三月初六日(1879年3月28日)。

第二天,郭嵩焘发现诉讼追查的计划进展得并不太顺利。一是陈辉廷所拟致美查书,“立言颇多疏漏,两日议论及此,竟尚未得办理之法也”。二是在此事上助力甚多的唐景星,该日忽得电报丁内忧,不能继续协办,“所事竟悬而无薄”。郭嵩焘感觉出师不利,“无往而不见其运之蹇也”。(110)《郭嵩焘日记》,光绪五年三月初七日(1879年3月29日)。

1879年3月31日,郭嵩焘还在为选律师的事困扰,当天邀请了唐景星力荐的律师坦文来沟通,但郭嵩焘根据自己在英国时与其交往的印象,认为“其人贪而无学”。这位坦文(汉语中或称担文, William Venn Drummond,1841~1915)是英国人,在当时是著名的律师,李鸿章曾任命他去日本交涉“长崎事件案”,处理过很多重要的官司。

郭嵩焘虽然对坦文印象不好,但因为他对于另一位备选律师鼾林更不熟悉,最终还是选了坦文作为起诉律师。并委托刘芝田把《申报》上的报道翻译成英文交予坦文参考。遂开始了这一场被称为“中国新闻史上第一起名誉纠纷”的官司。(111)俞莹:《中国新闻史上第一起名誉纠纷——郭嵩焘与〈申报〉的一段纠葛》,《上海档案》1989年第1期。有学者就注意到了这一事件背后所代表的图像认知冲突,见陈建华:《世界景观在近代中国的视觉呈现——以梁启超与〈新民丛报〉〈新小说〉之图像为中心》,《探索与争鸣》2020年第1期。

后来大概是没有正式诉诸公堂,在各方压力和调解之下,作为生意人的美查最终选择了妥协。1879年4月9日,《申报》刊登了一则启事《解明前误》,正式向郭嵩焘道歉:

本报于去年夏秋间,叠登郭待郎在外洋画照、宴客等事,一时误听谣传,语多失实,在后访知颠未,歉仄莫名,爰即辨正在报。现在此事已闻于驻沪英达领事,故即请领事据情转达侍郎,以明本馆并非有意嘲谑,蒙侍郎俯鉴愚忱,不与计较,而本馆益深愧恧矣。按日报规例,凡纪述事实,本以确访明查为第一要着,本馆总当以此为念,不再有误听谣言登报也。(112)《解明前误》,《申报》1879年4月9日。

这是一份各方都能接受的道歉说明。《申报》说明原来报道乃是谣传,在大众面前为郭嵩焘正了名。道歉说明提到,交涉乃是通过领事达文波来调解的,对大众来说,领事出面,代表了英方对于中英关系的重视;对于郭嵩焘来说,也算是给足了面子。郭嵩焘也说过,“非与梅渣校论得失,但欲穷知造谣之源而已”。(113)《郭嵩焘日记》,光绪五年三月初六日(1879年3月28日)。他也明白,这些事件都与刘锡鸿脱不了干系,再加上国内反对派的造势,故意毁损其声誉,《申报》只不过被利用了而已:

嵩焘以衰病之年,为七万里之役,无补丝毫,而所遭遇穷奇,为今古见闻所未有。八月内两见《申报》调侃甚至,嵩焘于此素所不介意也。于吴子让为同年,道上海并不与一见。得此两段议论,追求数月,顷稍探知刘锡鸿相构之深。(114)《复刘瑞芬》(1878年11月29日),见《郭嵩焘全集》(第十三卷),长沙:岳麓书社,2018年,第348~349页。

如今自己已经回国,就算查到了消息的源头,大概也毫无意义了。当日,他在日记中记述了《申报》的道歉信,最后说:“吾本无意深究梅渣,得其误听谣言一语,亦可以不加苛论矣。”(115)《郭嵩焘日记》,光绪五年三月十八日(1879年4月9日)。

《申报》于次日还发表了一篇《纪郭侍郎出使英国事》,总结郭嵩焘出使英国的经历和成就,夸饰近乎谄媚,其中还专门提到茶会一事:

(郭侍郎)驻英二年有余,遇事和衷商确,期于至善。其才大心细,识广量宏,迥出寻常,万万迄今,舆论翕服,称道勿衰。上年在英都特设茶叙,上自执政大臣,以及官绅士庶,来会者几千余人。侍郎一一接晤,觌者惟觉词和气蔼,如坐春风。伦敦人士无不仰其仪容,佩其言论,深愿侍郎久驻英都,得以长亲教益,尤不禁遥颂中朝皇上之知人着任也。(116)《纪郭侍郎出使英国事》,《申报》1879年4月10日。

在三日后,即1879年4月12日,郭嵩焘的日记显示,此日“禧在明、美查次第来见”,但没有提到任何细节。应当是禧在明引见美查登门向郭嵩焘致歉。此后,郭嵩焘的日记中没有再提及过画像和茶会的事。

他的人生也开始了另一段落寞的历程。