贸易政策不确定性与制造业国际贸易增加值

2021-05-25赵婷婷

赵婷婷,李 俊

(1.对外经济贸易大学 国际经济贸易学院,北京 100029;2.商务部国际贸易经济合作研究院 国际服务贸易研究所,北京 100710)

一、问题提出

1990—2007年,随着运输、信息和通信等技术进步,以及贸易壁垒降低,制造商将生产过程扩展到国界之外,全球价值链贸易迅速增长。然而,自2008年国际金融危机以来,世界经济低迷,国际贸易和投资大幅萎缩,保护主义、单边主义上升,经济全球化遭遇逆流,地缘政治风险上升,全球经济政策不确定性不断上升。党的十九大以来,习近平总书记多次提到,当今世界正经历百年未有之大变局。2020年以来,新冠病毒肺炎疫情使这一变局加速推进,世界经济陷入深度衰退,外部需求萎缩,世界贸易组织(WTO)等多边贸易体制面临挑战,全球经贸面临的不确定性上升,国际外部循环受阻明显。WTO在2020年4月发布的年度《全球贸易数据与展望》中预测全球贸易将缩水13%至32%[1];同年6月,世界银行在《世界经济前景》中预测全球经济将下降5.2%,为第二次世界大战以来最严重的经济衰退[2]。面对复杂严峻的外部形势,在中国高质量发展的新阶段,研究贸易政策不确定性(trade policy uncertainty,TPU)与制造业国际贸易增加值这一问题具有重要的理论和现实意义。

以汉德利(Handley,2014)[3]、汉德利和利芒(Handley & Limão,2015、2017)[4-5]为代表的学者在梅利兹(Melitz,2003)[6]的异质性企业模型框架下采用动态随机一般均衡(DSGE)模型,以某个国家加入多边贸易组织,或者某两个国家签订双边贸易协定的历史事实为背景,分析了事件发生前后TPU的变化对国际贸易的影响。但是已有文献大都假设关税是TPU的唯一潜在根源,从微观层面考察TPU对国际贸易的影响,鲜有文献考察TPU对制造业国际贸易增加值的影响。与现有文献相比,本文的边际贡献主要体现在以下三个方面。

首先,本文采用贝克等(Baker et al.,2016)[7]构建的经济政策不确定性(economic policy uncertainty,EPU)指数,度量来源于国际国内宏观环境波动的TPU。关于TPU与国际贸易的研究,现有文献对于TPU的识别主要采用关税度量法[3-5,8-10],假设关税是TPU的唯一潜在根源。但是,关税政策的波动性仅仅是TPU的来源之一,TPU的另外一个重要来源——国际国内宏观环境的波动,对于国际贸易的重要影响同样值得关注,本文的研究是对这一领域的有益补充。

其次,本文旨在揭示来源于国际国内宏观环境波动的TPU影响国际贸易的宏观和微观机制。宏观层面,经济(政策)不确定性是经济衰退的驱动力[7,12],不确定性的增加类似于负总需求冲击的影响,会带来实际投资和产出的相对下降、失业率相对上升[13],从而对国际贸易的潜在市场需求产生影响;微观层面,TPU的上升将引致进出口企业沉没成本上升、经营业绩下滑,进一步影响进出口企业的进入和退出决策。现有文献关于TPU影响国际贸易的机制的研究,主要从微观出口企业角度考察,以TPU的上升会影响出口企业的进入和退出决策[3-5,14-15]来解释TPU对国际贸易的影响,忽略了宏观层面和进口企业的作用。

此外,本文研究的重点是TPU对制造业国际贸易增加值的影响。现有文献关于TPU与国际贸易的研究较多,鲜有直接考察TPU对于制造业国际贸易的影响,而且主要基于传统贸易总量统计数据,缺乏关于TPU对国际贸易增加值影响的研究。在全球价值链分工背景下,以贸易总值为基础的官方贸易统计并不能反映当前国际贸易的实际情况,需采用以增加值为基础的新的贸易统计法则对国际生产分工下的贸易流动进行衡量[16]。

二、文献回顾

TPU的来源主要有两点:一是关税政策的波动性;二是国际国内宏观环境的波动[17]。

近年来,有学者在传统沉没成本理论[18]的基础上,假设关税是TPU的唯一潜在根源,用关税的差额表示TPU,分析了事件发生前后TPU的变化对国际贸易的影响。相关文献指出,TPU的上升将引致出口企业的沉没成本上升,影响企业的进入和退出决策,从而影响企业的贸易行为[3-5,14-15]。

汉德利(2014)构建动态异质性企业模型,并指出TPU会延缓企业进入新的出口市场,且利用澳大利亚高度细分的产品层面数据进行实证研究发现,WTO框架下的约束关税有助于降低最惠国关税上升的可能性,从而降低TPU,显著促进更多产品进入出口市场,但是并没有完全消除TPU[3]。还有研究发现,在中国加入WTO之前,美国对中国商品贸易政策的不确定性严重影响了美国从中国的进口,并降低了美国家庭的福利[5,10]。冯等人(Feng et al.,2017)利用中国对美国和欧盟出口的企业-产品层面的微观数据分析了TPU变动对企业出口决策的影响,发现TPU下降不仅会引致生产高质低价产品的企业进入出口市场,还会迫使生产低质高价产品的企业退出出口市场,进而提高了企业间出口活动的再配置效率[9]。

除了WTO外,其他多边和双边贸易协定也能降低TPU。汉德利和利芒(2015)以葡萄牙加入欧洲共同体后引致的TPU变动为背景,利用微观数据研究发现优惠贸易协定能降低甚至消除TPU,这不仅促进了更多企业进入出口市场,而且显著提高了企业的出口销售额[4]。通过对美国和古巴贸易的经验研究,利芒和马吉(Limão & Maggi,2015)发现,在世界经济一体化的大环境下,相较于降低贸易壁垒所带来的收益,TPU下降所带来的收益更加重要,且当贸易环境更加不确定时,政府可以通过优惠贸易协定获得更多收益[19]。卡瓦略等(Carballo et al.,2018)对2003—2011年美国出口数据分析发现,在优惠贸易协定下,美国出口将增加6.5%[8]。

与上述研究发现TPU对国际贸易影响很大相反,斯坦伯格(Steinberg,2019)认为英国“脱欧”的不确定性对英国宏观经济动态影响很小[11]。

现有文献通过沉没成本渠道揭示了TPU影响国际贸易的内在机制,为本文研究奠定了一定的理论基础。具体到TPU与制造业国际贸易增加值这一问题,现有文献存在的不足和本文的关注包括:

从研究对象看,现有文献一般侧重于因关税波动导致的TPU对国际贸易的影响,缺乏对于TPU的另外一个重要来源——国际国内宏观环境的波动对国际贸易影响的研究。本文后续部分出现的TPU专指来源于国际国内宏观环境波动的TPU。

从研究数据看,现有文献多数采用以贸易总值为基础的官方贸易统计,本文采用世界投入产出数据库(World Input-Output Database,WIOD)于2016年发布的2000—2014年世界投入产出表(World Input-Output Tables,WIOT)数据[20],以增加值为基础进行核算,更能较好反映当前国际贸易的实际情况,是对现有大部分文献的更新和改进。

从研究技术看,本文基于现有不确定性和进入成本的理论基础,旨在提出并验证来源于国际国内宏观环境波动的TPU影响国际贸易的宏观和微观机制;采用主要解释变量滞后一期的做法,有效避免可能存在的反向因果关系;建立面板双向固定效应模型,有效避免遗漏变量带来的内生性问题,使得本文研究结论具有一定的可信度。

三、机制分析

(一)TPU提高了企业的进入成本(微观层面)

不确定性是经济活动主体进行投资、运营决策的重要决定因素,将会影响企业的成本、需求和利润水平[21],同时也会影响国际贸易。企业进入市场前必须支付一定的进入成本[18],这种投资具有不可逆的特点,不但会成为固定成本,同时也是沉没成本[14],企业需要具备覆盖这些成本的能力才会进入到出口市场,否则不进入或者退出[6]。越来越多的证据表明企业必须承担沉没成本才能开始出口[15]。

基于传统的沉没成本理论[18]改进的出口商行为模型[3-5]认为,企业进入出口市场需要显著的进入成本(包括销售网络构建、营销推广、代理成本、各种监管成本等),不确定性会影响企业进入出口市场的成本临界值,即当TPU上升时,成本临界点下降,企业的经营业绩下滑、盈利空间缩小,只有成本较低的企业才能进入出口市场。这与众多学者关于不确定性的结论是一致的,即当经济或政治冲击导致较高的不确定性时,企业会延迟投资[15,18,22-23]。

与经济不确定性相似,政策不确定性也会抑制企业的投资活动[24-28]。政策不确定性会导致对未来经济的悲观预期、预防性延迟进而抑制企业投资[29-30]。TPU作为政策不确定性的一部分,会导致企业延迟投资,进而影响贸易活动[19]。

(二)TPU降低了市场的潜在需求(宏观层面)

不确定性和经济活动之间存在反周期关系,经济不确定性的增加将引致就业、投资和消费水平的降低,进而导致经济衰退[12]。经济不确定性的冲击,类似于负总需求冲击的影响,对就业的影响尤其明显[31],导致失业率增加[13]。

EPU是经济不确定性的重要组成部分,是经济衰退的驱动力[7],会给宏观经济带来负面影响[22,32-37]。EPU的增加带来实际投资和产出的相对下降,从而对国际贸易的潜在市场需求产生影响。EPU指数——来源于国际国内宏观环境波动的TPU的测度指标,与全球真实经济活动指数[38]存在负向关系,即当EPU指数增加时,全球真实经济活动指数下降,反之亦然。TPU的上升,降低了国际贸易的潜在市场需求,进一步影响微观企业主体的经营业绩,以及进出口企业的进入和退出决策,进而影响贸易活动。

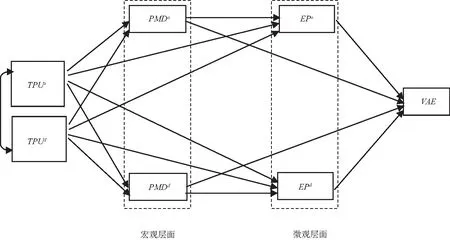

TPU影响制造业国际贸易增加值的机制如图1所示。其中,TPUo表示出口国的贸易政策不确定性,TPUd表示进口国的贸易政策不确定性;PMDo表示出口国潜在市场需求的萎缩趋势,PMDd表示进口国潜在市场需求的萎缩趋势;EPo表示出口国企业经营业绩的下滑趋势,EPd表示进口国企业经营业绩的下滑趋势(以企业经营业绩的下滑趋势代表因TPU提高企业进入成本而对企业贸易活动的影响:TPU的上升提高了企业的进入成本,压缩了盈利空间,企业的经营业绩下滑,影响企业的进入和退出决策,导致只有成本较低的企业才能进入国际市场);VAE表示制造业国际贸易增加值。

图1 TPU影响制造业国际贸易增加值的机制

四、模型设定与数据说明

本文在机制分析的基础上,以中国、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、希腊、印度、爱尔兰、意大利、日本、墨西哥、荷兰、俄罗斯、韩国、西班牙、瑞典、英国和美国共19个国家为研究对象(按购买力平价调整后,这19个国家的GDP约占全球产出的70%),提出研究假设,构建实证模型,并对相关变量作出说明。

(一)基本模型设定

前文机制分析表明,出口国或进口国的TPU上升,会导致制造业国际贸易增加值下降。TPU的上升类似于负总需求的冲击[13],作为供给方的出口国TPU的贸易抑制效应要大于作为需求方的进口国。由此,本文提出如下假设。

假设1a:TPU负向影响制造业国际贸易增加值,即TPU对制造业国际贸易增加值具有抑制效应,且出口国TPU的贸易抑制效应大于进口国。

为检验TPU与制造业国际贸易增加值的关系,将TPU纳入传统引力模型[39-40],并参考部分学者[41-42]的做法,在引力模型中引入外生虚拟变量考察贸易协定对国际贸易的促进作用,剔除来源于关税政策不确定性的TPU对国际贸易增加值的影响,本文构建多元回归模型进行分析。

混合回归:

(1)

个体固定效应模型:

(2)

双向固定效应模型:

(3)

随机效应模型:

(4)

跨国生产分工越深化,贸易的政治障碍(贸易关系的基本决定因素之一)的重要性越显著[43],因此TPU对中间品贸易的抑制效应大于传统最终品,对复杂全球价值链贸易的抑制效应大于简单全球价值链。由此,本文提出如下假设。

假设1b:TPU对中间品贸易增加值的抑制效应大于传统最终品,对复杂全球价值链贸易增加值的抑制效应大于简单全球价值链。

为检验假设1b,设定以下计量模型:

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

由前文TPU影响制造业国际贸易增加值的机制分析可知:微观层面,TPU的上升将引致进出口企业沉没成本的上升,盈利空间缩小,经营业绩下滑,进一步影响进出口企业的进入和退出决策,最终只有成本较低的企业才能进入国际市场;宏观层面,TPU的上升,降低了国际贸易的潜在市场需求,进一步影响微观企业主体的经营业绩,以及进出口企业的进入和退出决策,进而影响贸易活动。由此,本文提出如下假设。

假设2:TPU通过在微观层面致使企业经营业绩下滑,在宏观层面降低国际贸易的潜在市场需求,进一步影响微观企业主体的经营业绩,从而负向影响制造业国际贸易增加值。

为检验TPU影响制造业国际贸易增加值的机制,即假设2,构建如下多步多重中介模型:

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

贸易流向不同,(中间品)贸易规模、中间品贸易比例(中间品贸易占DVA或VS的比例)、跨国生产分工程度也会有所不同。发展中国家相互间的贸易规模较小,贸易品的跨国生产分工程度也较浅;发达国家之间、发达国家和发展中国家之间的贸易规模较大,贸易品的跨国生产分工程度也较深;其中,发达国家出口到发展中国家的中间品贸易比例(中间品贸易占DVA或VS的比例)最大,而且其跨国生产分工程度较深,仅次于发达国家间贸易品。由此,本文提出如下假设。

假设3a:TPU对发达国家出口到发展中国家的制造业国际贸易增加值的抑制效应最大,发达国家之间、发展中国家出口到发达国家的次之,发展中国家之间的最小。

为检验假设3a,设定以下计量模型:

(16)

制造业不同细分行业由于跨国生产分工的程度不同,TPU对其国际贸易增加值的影响具有异质性。由此,本文提出如下假设。

假设3b:TPU对制造业不同细分行业的国际贸易增加值的影响具有异质性,跨国生产分工越深化的行业受TPU的影响越大。

为检验假设3b,设定以下计量模型:

在本研究中,黄体素组大黄鱼皮肤中的类胡萝卜素含量比对照组和虾青素组高,这表明与虾青素相比,大黄鱼能够更好的利用黄体素,这个结果与Yi等[19]的研究结果一致。Li等[29]也发现斑点叉尾鮰(IetalurusPunetaus)皮肤中主要沉积黄体素和玉米黄质而不是虾青素和角黄素。然而,相关研究发现,与角黄素相比,大西洋鲑能够更好的利用虾青素,相似的研究结果在银大马哈鱼(Oncorhynchuskisutch)上也被发现[30]。可能的原因是鱼类对类胡萝卜素的利用上具有物种差异性。虾青素是鲑鱼的主要色素,然而,本研究表明黄体素是大黄鱼皮肤中的主要色素,大黄鱼更倾向于沉积黄体素在皮肤中。

(17)

其中,k表示2000—2014年WIOT中的19个制造业细分行业,k=5,6,…,23。

(二)变量定义与数据来源

上述模型中涉及的变量定义如下。

1.制造业国际贸易增加值的相关变量

借鉴扩展的KWW分解方法[16,44],将2000—2014年WIOT数据中一国向另一国的总出口进行进一步分解。

(18)

其中,TEX表示一国向另一国的总出口;RDV表示返回并被本国吸收的增加值,不构成一国的增加值出口VAE,而是出口国GDP隐含于出口中的一部分。

2.TPU变量

采用贝克等(2016)[7]构建的EPU指数,基于新闻报道中暗含不确定性关键词的词条频率,测度来源于国际国内宏观环境波动的TPU。基于此种方法,汉德利和利芒(Handley & Limão,2017)测度了美国TPU的变化趋势,发现特朗普被提名以及当选美国总统后,TPU骤然上升[45]。此外,帕斯特和韦罗内西(Pástor & Veronesi,2013)的研究表明,政治不确定性会影响政府对贸易政策的选择,从而带来TPU[37]。本文采用提取年度算术平均值的方式,将月份TPU转化成年度TPU。数据来源于经济政策不确定性指数网站(http://www.policyuncertainty.com)。

3.中介变量(机制作用变量)

在探讨TPU对制造业国际贸易增加值的作用机制时,涉及以下两个中介变量。一是国际贸易潜在市场需求的萎缩趋势(PMD),采用失业率(总失业人数占劳动力总数的比例)来表示。国际贸易潜在市场需求与宏观经济活动紧密相关,不确定性冲击对宏观经济的负面影响中,对就业的影响尤其大[31]。二是企业经营业绩的下滑趋势(EP),采用不良贷款率(银行不良贷款与贷款总额的比率)来表示。企业经营业绩直接影响银行的信贷资产质量,如企业经营业绩下滑、利润空间缩小,会直接导致不良贷款率上升。数据来源于世界银行的世界发展指标(World Development Indicators,WDI)。

回归模型中控制变量的选取主要参照引力模型[39-42,46]的标准做法。本文选取经济规模、双边实际汇率水平、双边汇率波动、是否为WTO成员、是否签署RTA、地理距离、是否接壤、是否共同语言、是否存在历史殖民关系等作为控制变量。

出口国的经济规模(lnRGDPo)、进口国的经济规模(lnRGDPd)均采用按购买力平价衡量的GDP的自然对数。数据来源于世界银行的WDI。

双边实际汇率水平(lnRER)采用进出口国双边年度实际汇率的自然对数,参照施炳展(2016)[46]的做法,RERij,t=ERij,t×CPIj,t/CPIi,t,其中RERij,t表示双边年度实际汇率,ERij,t表示双边年度名义汇率,CPIj,t表示进口国消费者物价指数,CPIi,t表示出口国消费者物价指数。双边年度名义汇率(ER)数据来源于国际货币基金组织的国际金融统计(International Financial Statistics,IFS),消费者物价指数的数据来源于世界银行的WDI。

双边汇率波动(vlnER)采用双边月度名义汇率对数一阶差分的标准差来测算,参照施炳展(2016)[46]和谭小芬等(2016)[47]的做法,vlnERij,t=std.dev(lnERij,t,m+1-lnERij,t,m),其中m为1月,2月,...,11月,lnERij,t,m表示双边月度名义汇率的自然对数。双边月度名义汇率的数据来源于国际货币基金组织的IFS。

出口国是否为WTO成员(WTOo)、进口国是否为WTO成员(WTOd)、是否签署RTA(RTA),是则取值为1,否则为0。参考部分学者[41-42]的做法,在引力模型中引入外生虚拟变量考察贸易协定对国际贸易的促进作用,剔除来源于关税政策不确定性的TPU对国际贸易增加值的影响。数据来源于法国前景研究与国际中心(CEPII)的Gravity数据库。

地理距离(lndistw)采用双边主要城市间人口加权的地理距离的自然对数。是否接壤(contig)、是否共同官方语言或者主要语言(comlang)、是否存在历史殖民关系(colony),是则取值为1,否则为0。数据来源于CEPII的Gravity数据库。

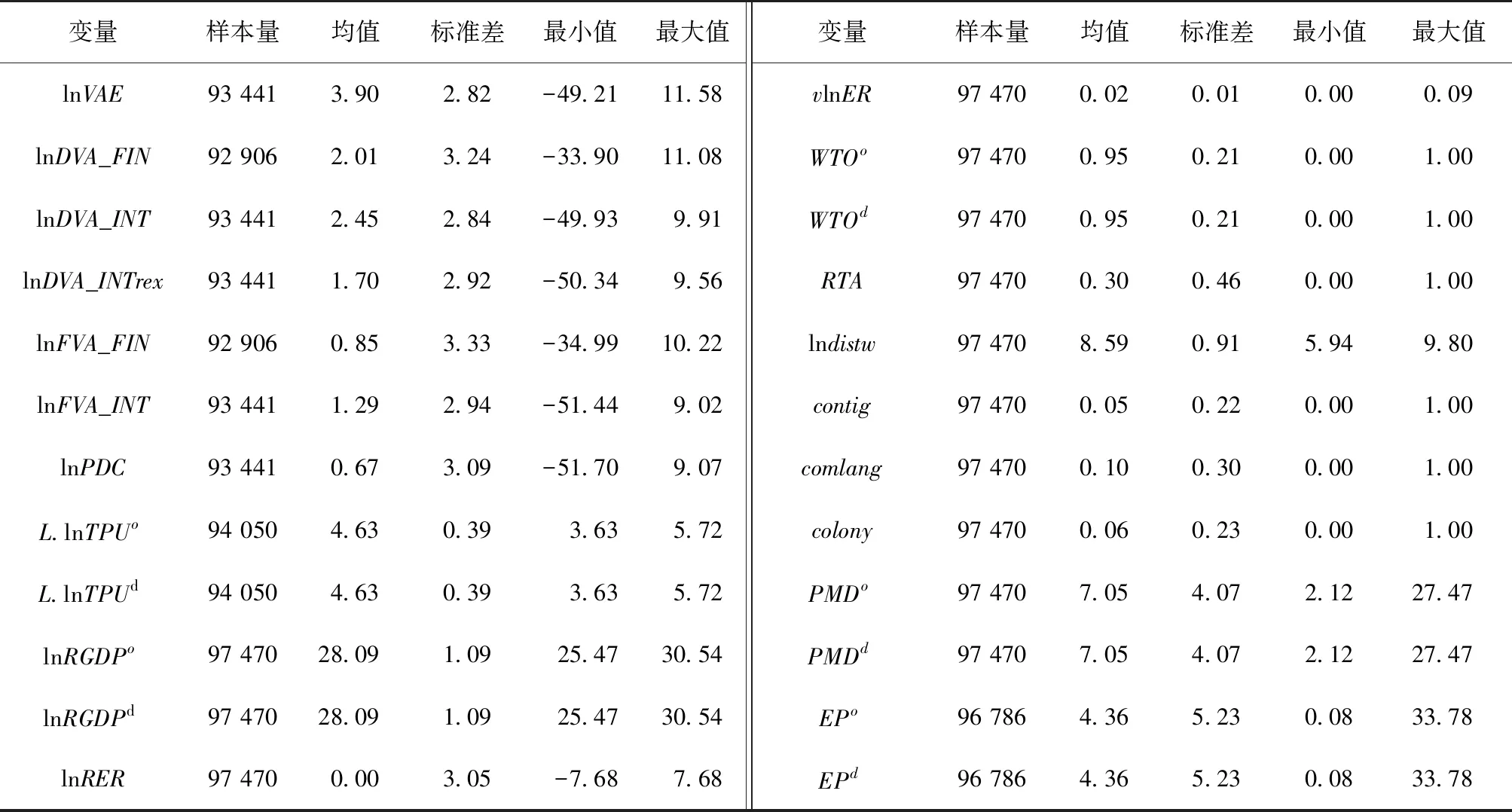

(三)描述性统计

主要变量的描述性统计如表1所示。

表1 主要变量的描述性统计

五、实证结果和分析

本部分报告相关的实证结果。考虑到TPU对国际贸易的影响具有滞后效应,同时为了减轻内生性问题,主要解释变量滞后被解释变量一期。

(一)基准回归结果

1.TPU对制造业国际贸易增加值的抑制效应

表2报告了TPU影响制造业国际贸易增加值的基准回归结果。列(1)—列(4)分别表示混合回归、个体固定效应模型、双向固定效应模型和随机效应模型的回归结果。列(1)—列(4)均表明,TPU与制造业国际贸易增加值之间存在显著负相关关系,且出口国TPU的贸易抑制效应大于进口国。因此,表2的回归结果支持了假设1a。

控制变量的回归系数和显著性说明,经济规模越大、地理距离越近、汇率波动越小、接壤、有共同语言、存在历史殖民关系的进出口国的制造业国际贸易增加值越大。与贸易协定相关的几个控制变量的显著性则表明了贸易协定对国际贸易的促进作用:加入WTO、签署RTA的进出口国的制造业国际贸易增加值更大。这些研究结果与众多学者的研究[39-42,46]相一致。

此外,双向固定效应模型和个体固定效应模型的曲线饱满值(rho),均大于随机效应模型的0.876,故复合扰动项uisj+εisj,t的方差主要来自个体效应uisj的变动;所有的年份虚拟变量的回归系数均显著(1)限于篇幅, 相关结果未报告在表2的列(3)中, 备索。,故后文的回归均采用双向固定效应模型。

表2 TPU对制造业国际贸易增加值的抑制效应

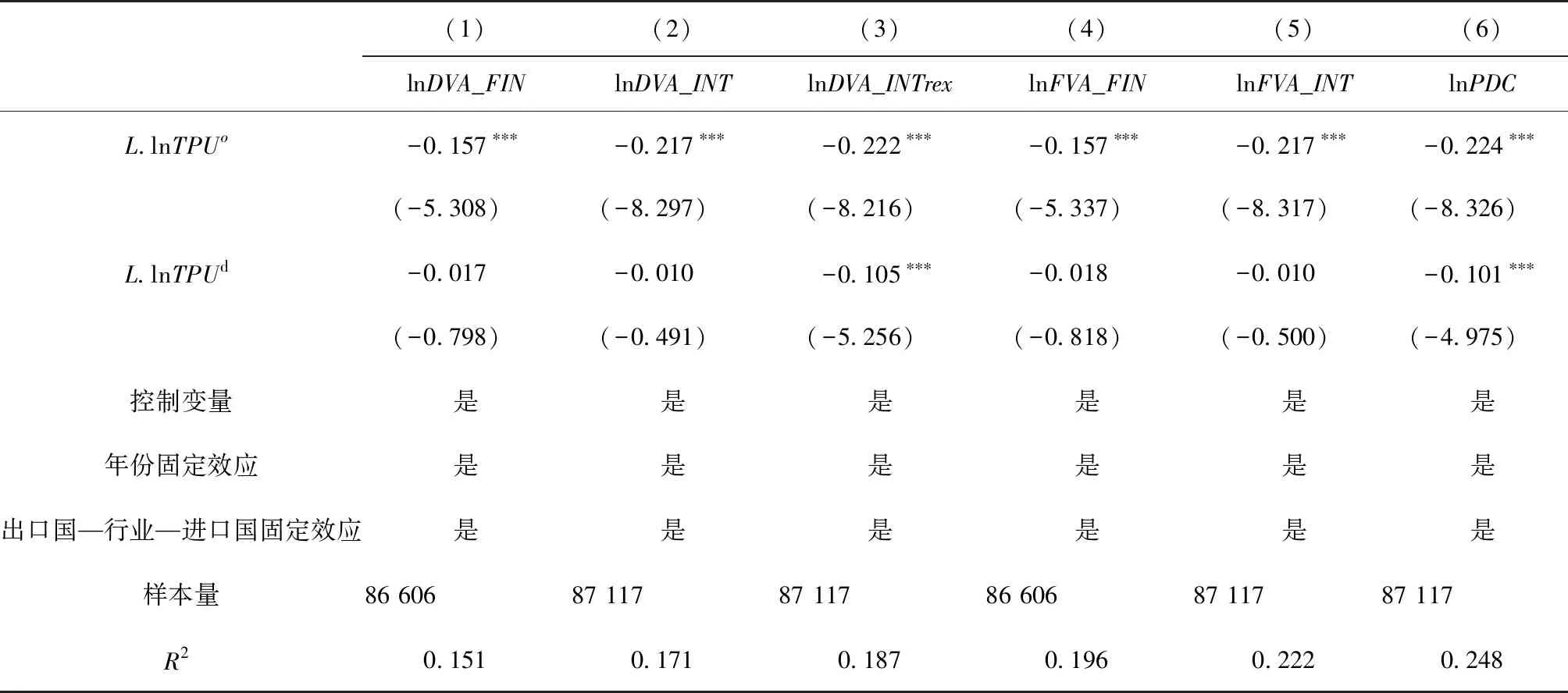

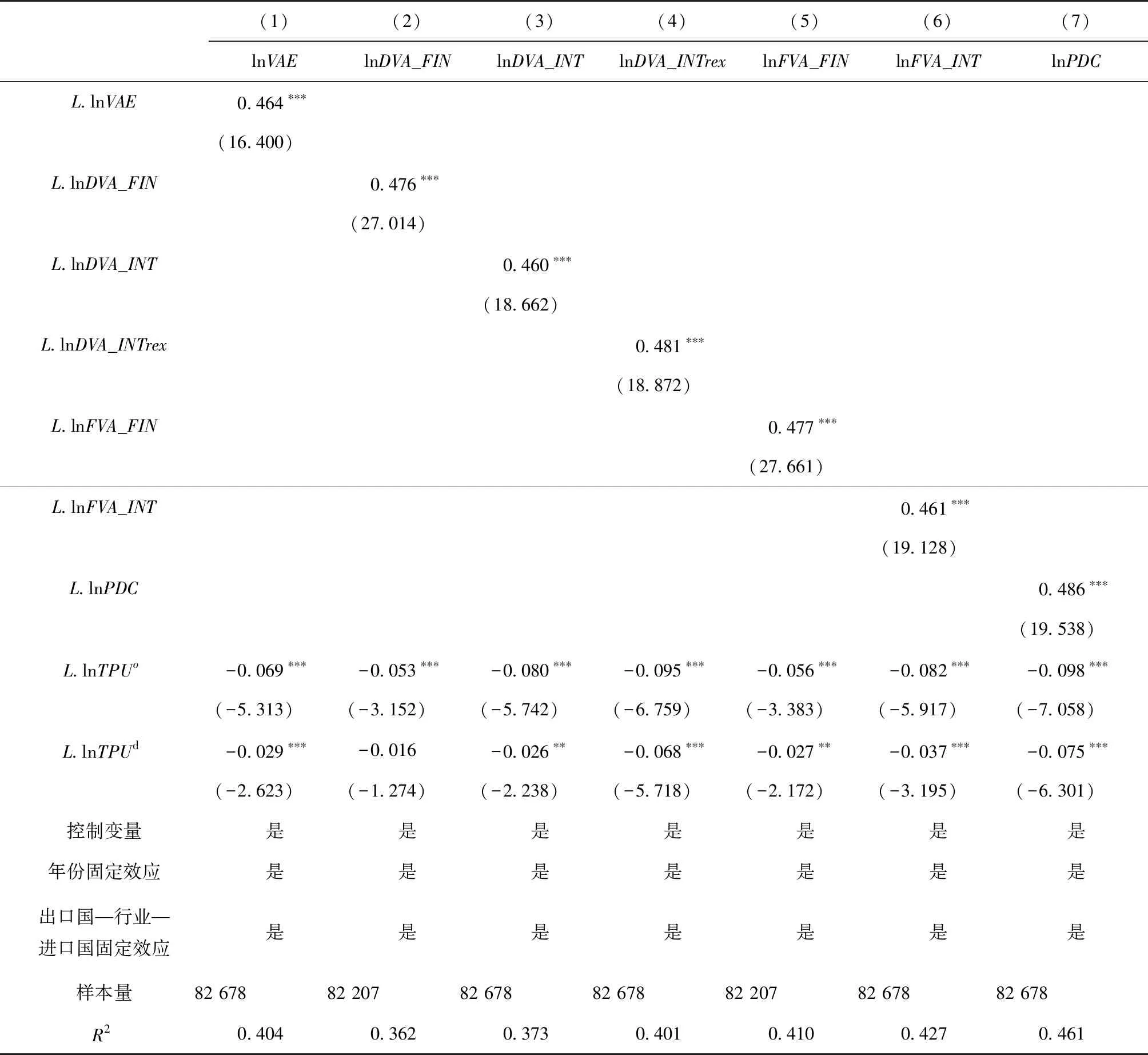

2.TPU对不同复杂程度的全球价值链的贸易增加值的抑制效应

表3报告了TPU影响不同复杂程度的全球价值链的贸易增加值的基准回归结果。列(1)—列(3)分别表示用传统最终品出口的国内增加值(DVA_FIN)、被直接进口国吸收的中间品出口的国内增加值(DVA_INT)、被直接进口国生产向第三国出口所吸收的中间品出口的国内增加值(DVA_INTrex)对TPU的回归结果。列(4)—列(6)分别表示用传统最终品出口的国外增加值(FVA_FIN)、中间品出口的国外增加值(FVA_INT)、纯重复计算部分(PDC)对TPU的回归结果。DVA_FIN和FVA_FIN是传统最终品贸易的增加值,DVA_INT和FVA_INT是简单全球价值链的中间品贸易的增加值,DVA_INTrex和PDC是复杂全球价值链的中间品贸易的增加值。表3的回归结果表明,TPU对中间品贸易增加值的抑制效应大于传统最终品,对复杂全球价值链贸易增加值的抑制效应大于简单全球价值链。因此,表3的回归结果支持了假设1b。

表3 TPU对不同复杂程度的全球价值链的贸易增加值的抑制效应

(二)机制检验

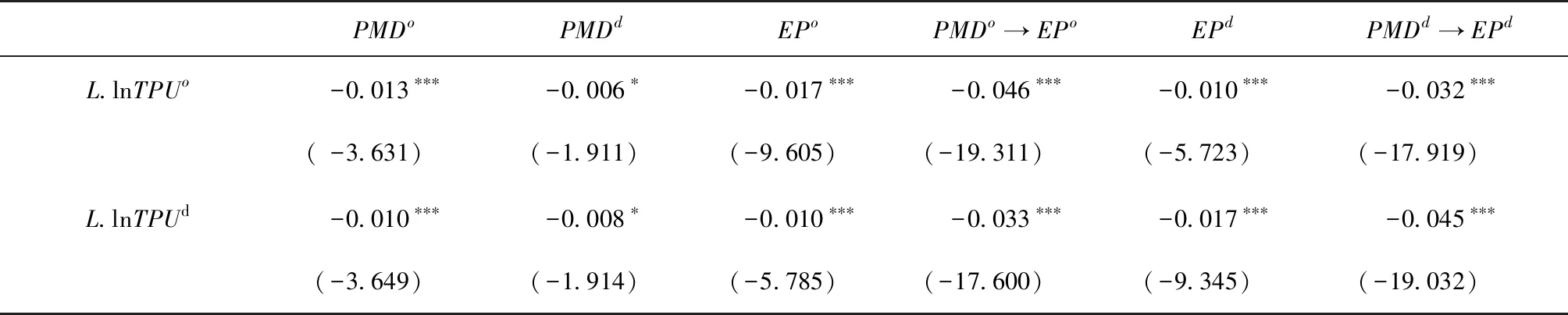

表4报告了TPU影响制造业国际贸易增加值的机制检验结果,该检验基于Bootstrap方法进行多步多重中介检验[48]。列(1)—列(2)分别表示用出口国国际贸易潜在市场需求的萎缩趋势(PMDo)、进口国国际贸易潜在市场需求的萎缩趋势(PMDd)对TPU的回归结果,得到其估计系数显著为正,说明进出口国TPU上升会降低国际贸易潜在市场需求。列(3)—列(4)分别表示用出口国企业经营业绩的下滑趋势(EPo)、进口国企业经营业绩的下滑趋势(EPd)对TPU与国际贸易潜在市场需求的萎缩趋势(PMD)的回归结果,得到其估计系数显著为正,说明进出口国TPU上升、国际贸易潜在市场需求下降会恶化企业经营业绩。列(5)表示制造业国际贸易增加值对TPU以及中介变量的回归结果,中介变量的估计系数显著为负,出口国TPU的估计系数显著为负,但进口国TPU的估计系数不显著,说明TPU的负向中介效应很显著,出口国TPU具有显著的负向直接效应,但进口国TPU的负向直接效应不显著。图2刻画了TPU影响制造业国际贸易增加值的作用机制。

表4 TPU影响制造业国际贸易增加值的机制检验

图2 TPU影响制造业国际贸易增加值的作用机制

表5报告了TPU影响制造业国际贸易增加值的中介效应检验结果。结果表明,TPU通过在微观层面致使企业经营业绩下滑,在宏观层面降低国际贸易的潜在市场需求,进一步影响微观企业主体的经营业绩,间接负向影响制造业国际贸易增加值。进口国TPU的中介效应占其总效应的100%(进口国TPU的直接效应不显著),出口国TPU的中介效应约占其总效应的50%;综合来看,中介效应在总效应中的比例大大超过直接效应,约占总效应的66%。表4、图2和表5的结果共同支持了假设2。

表5 TPU影响制造业国际贸易增加值的中介效应检验结果

(三)异质性影响

1.贸易流向

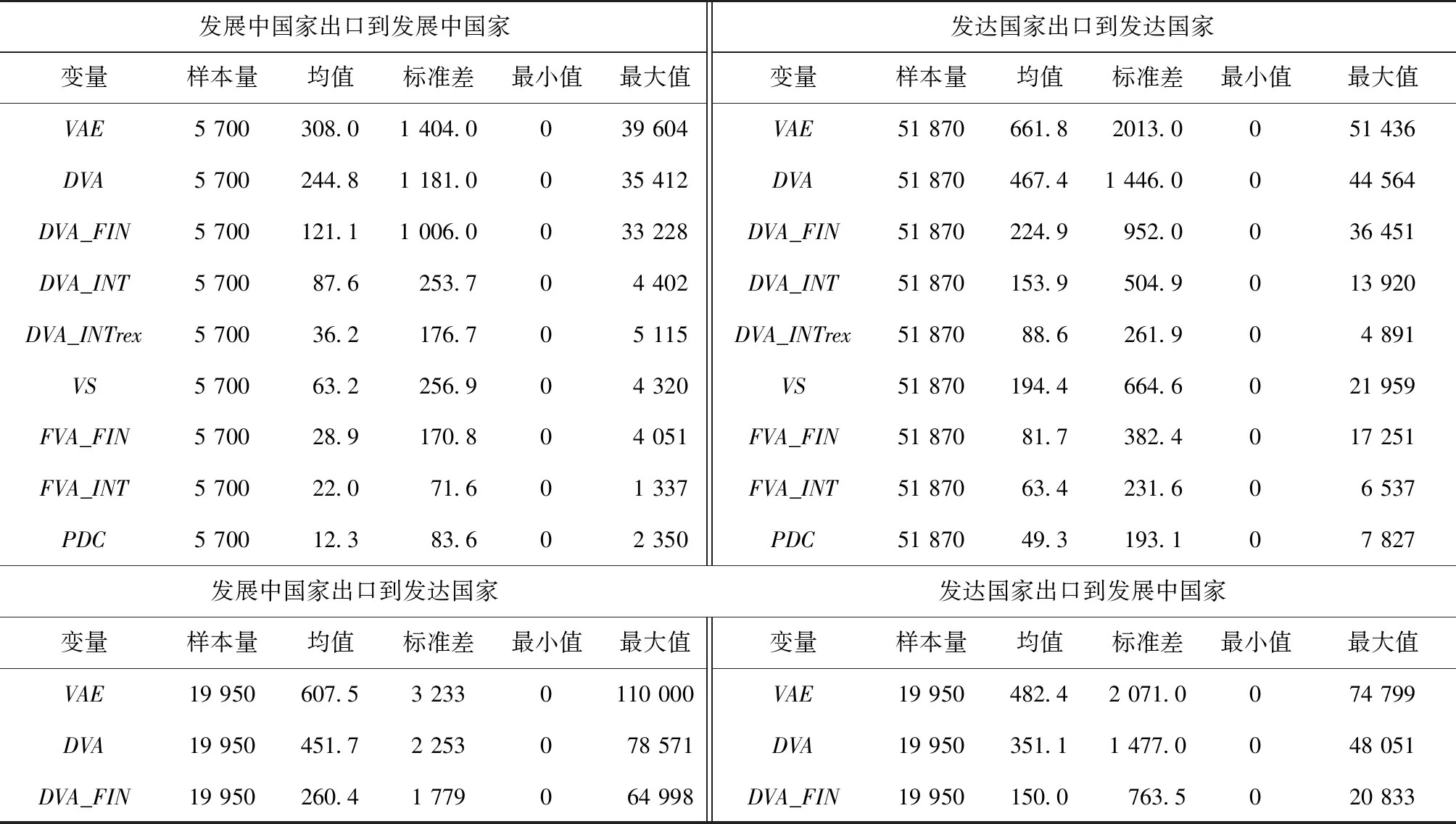

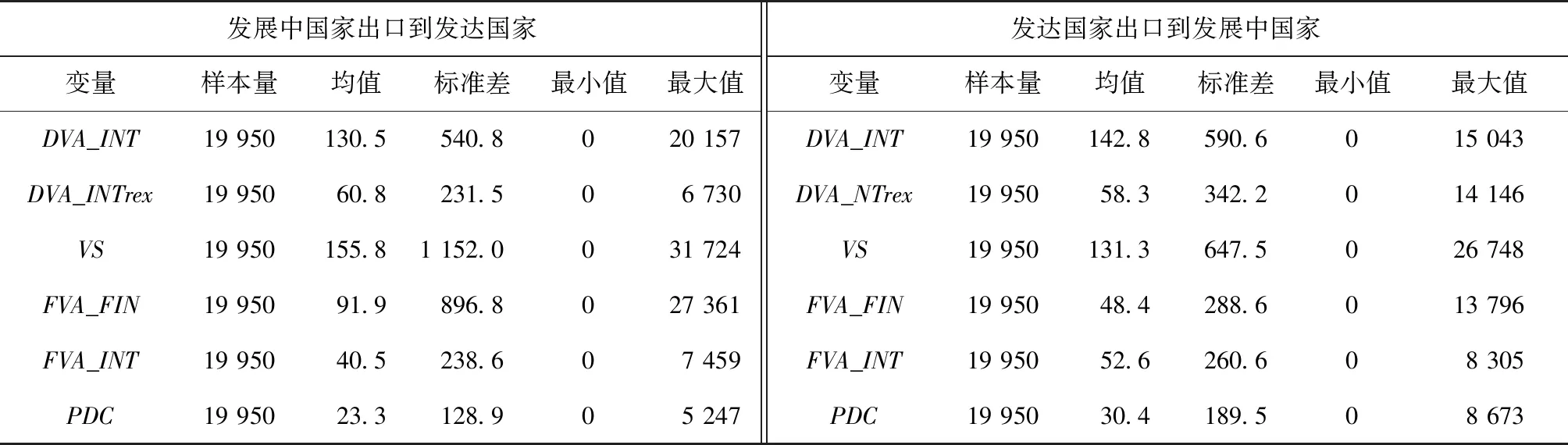

将制造业国际贸易按照贸易流向划分为四类:发展中国家出口到发展中国家、发达国家出口到发达国家、发展中国家出口到发达国家,以及发达国家出口到发展中国家。表6报告了分贸易流向的制造业国际贸易增加值相关变量的描述性统计结果。由表6可见,发展中国家相互间的贸易规模最小;发达国家相互间的贸易规模最大,远超发展中国家相互间的贸易规模。

表6 分贸易流向的制造业国际贸易增加值相关变量的描述性统计

表6(续)

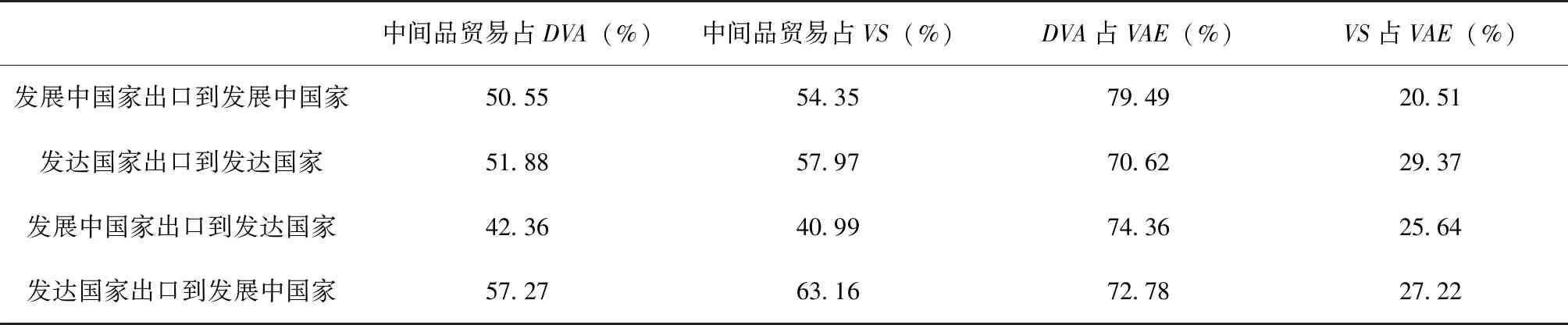

表7报告了分贸易流向的制造业平均国际贸易增加值的结构。其中,发展中国家间贸易品的跨国生产分工程度最浅(VS占VAE的比例最小);发达国家间贸易品的跨国生产分工程度最深(VS占VAE的比例最大),但其中间品贸易比例(中间品贸易占DVA或VS的比例)小于发达国家出口到发展中国家的贸易品。

表7 分贸易流向的制造业平均国际贸易增加值的结构

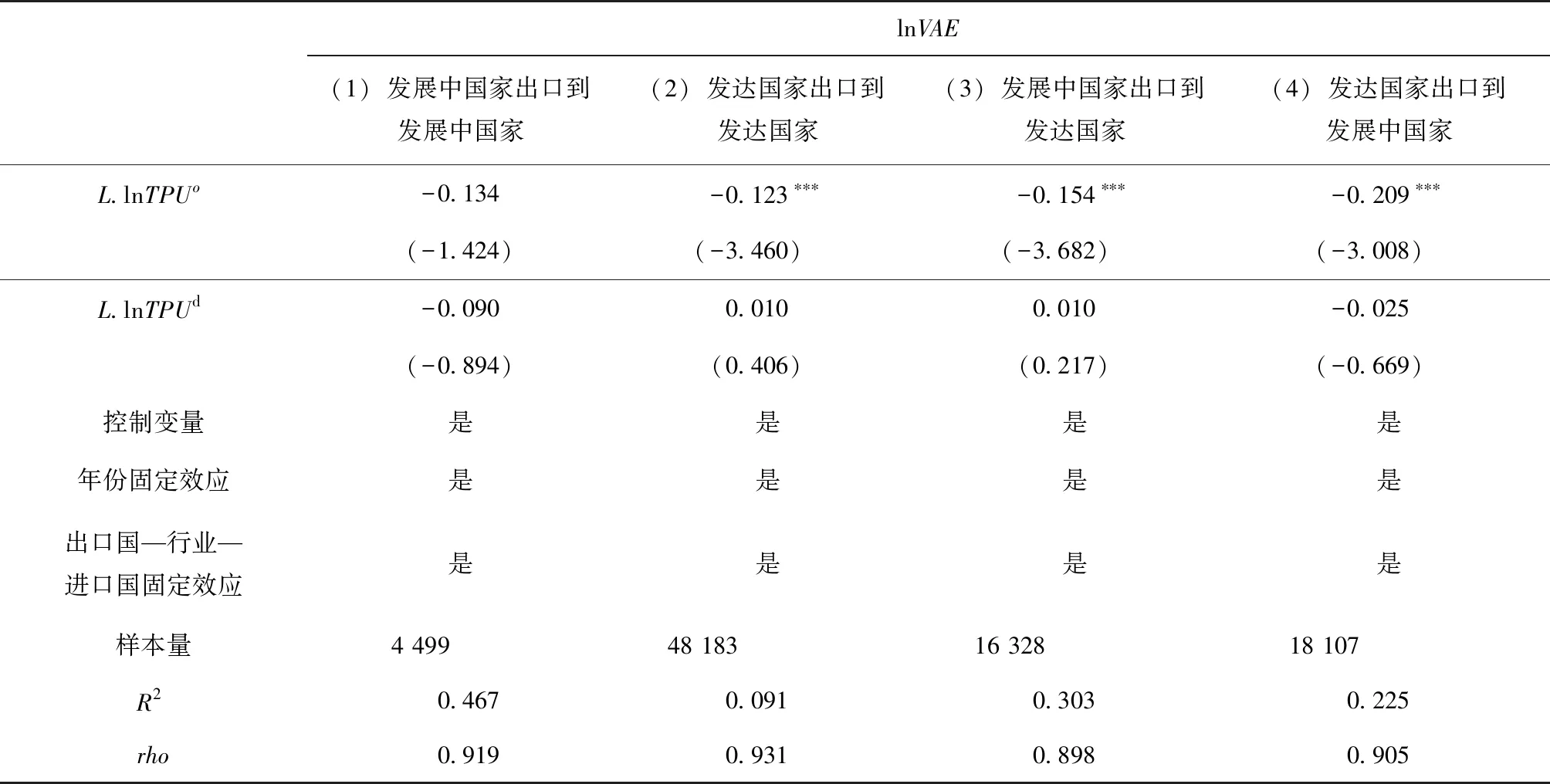

表8报告了分贸易流向的TPU影响制造业国际贸易增加值的回归结果。列(1)—列(4)分别表示对发展中国家出口到发展中国家、发达国家出口到发达国家、发展中国家出口到发达国家、发达国家出口到发展中国家的各子样本的估计结果。列(2)—列(4)的回归结果均表明,出口国TPU与制造业国际贸易增加值之间存在显著负相关关系,但列(1)的出口国TPU的估计系数不显著,列(1)—列(4)的回归结果中所有进口国TPU的估计系数不显著。可能的解释是:发展中国家相互间的贸易规模较小,贸易品的跨国生产分工程度也较浅,受TPU的影响不显著;TPU的上升类似于负总需求的冲击[13],作为供给方的出口国TPU的贸易抑制效应要大于作为需求方的进口国。此外,列(4)出口国TPU的估计系数的绝对值最大,表明TPU对发达国家出口到发展中国家的制造业国际贸易增加值的抑制效应最大。这可能是因为其中间品贸易比例(中间品贸易占DVA或VS的比例)最大,而且其跨国生产分工程度较深,仅次于发达国家间贸易品。因此,表8的回归结果支持了假设3a。

表8 TPU对不同贸易流向的制造业国际贸易增加值的抑制效应

2.制造业细分行业

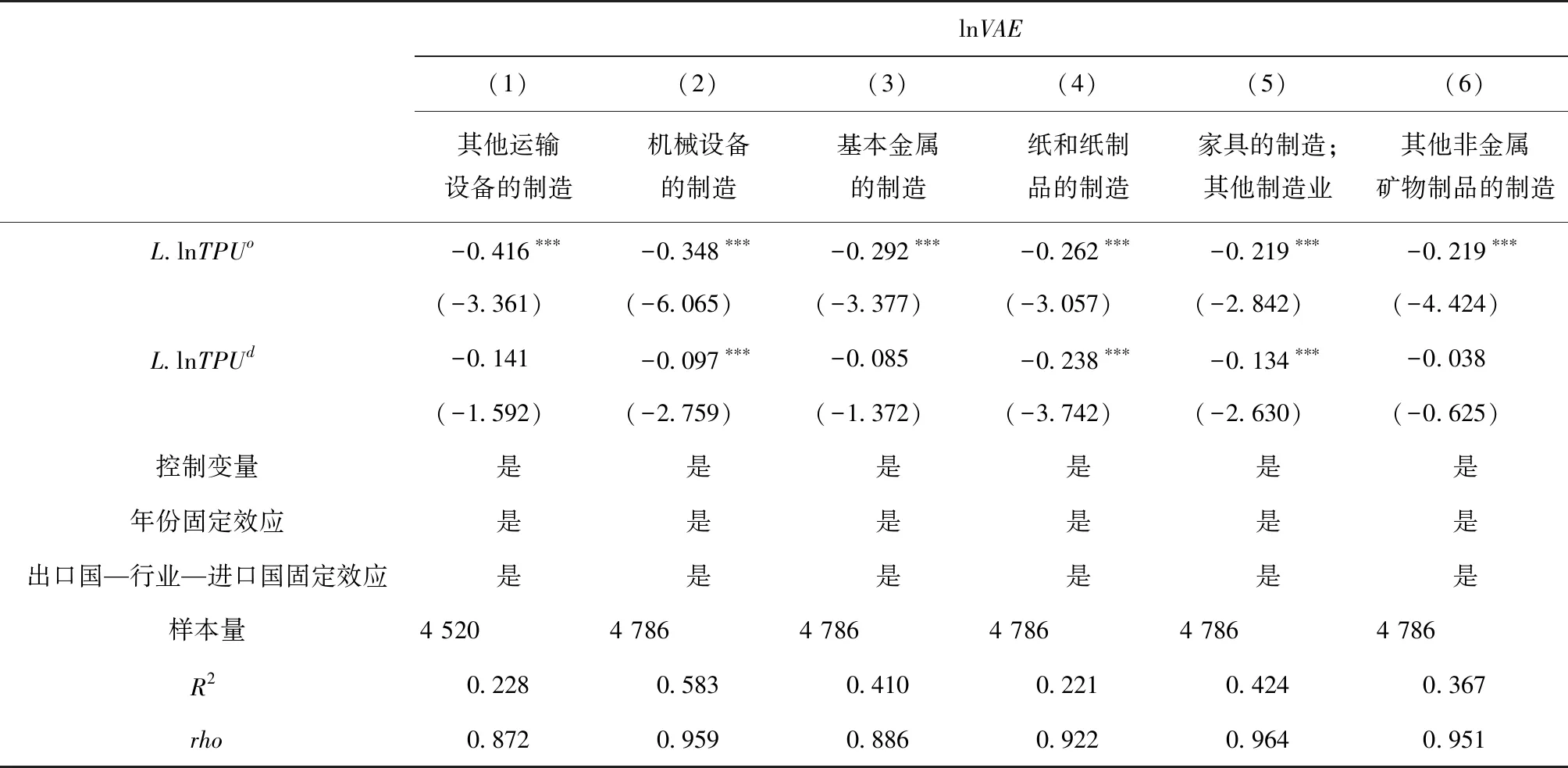

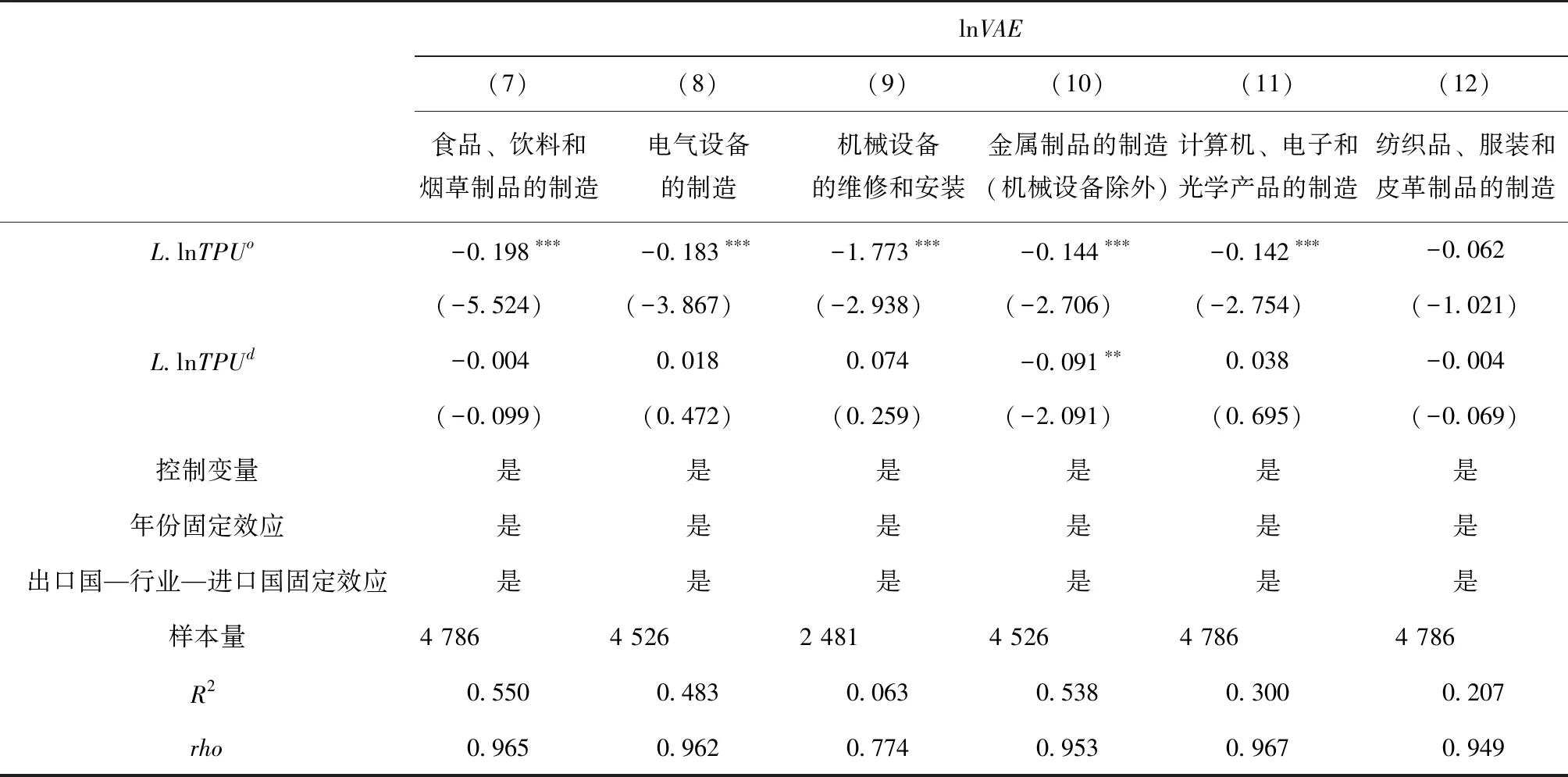

表9报告了TPU影响制造业细分行业国际贸易增加值的回归结果。列(1)—列(11)的回归结果均表明,TPU与制造业国际贸易增加值之间存在显著负相关关系,但列(12)中TPU的估计系数不显著。限于篇幅,这里未报告WIOD于2016年发布的2000—2014年WIOT中其余7个行业的回归结果,这些估计结果中TPU的估计系数都不显著,这些行业包括:焦炭和精炼石油产品的制造,化学品和化学制品的制造,基本医药品和医药制剂的制造,橡胶和塑料制品的制造,汽车、拖车和半挂车的制造,木材、木材产品和软木制品(家具除外)、草编制品及编织材料制品的制造,印刷及存储媒介的复制。对此可能的解释是,其他运输设备的制造、机械设备的制造、基本金属的制造等制造行业跨国生产分工较深;而纺织品、服装和皮革制品的制造和其余未报告估计结果的制造行业跨国生产分工程度较浅,故受TPU的影响不显著。

表9 TPU对制造业细分行业的国际贸易增加值的抑制效应

表9(续)

六、稳健性检验

(一)内生性问题

本文实证研究采用了主要解释变量滞后一期的做法,可有效避免可能存在的反向因果关系。同时,实证研究过程中控制了出口国—行业—进口国、年份的固定效应,有效避免了遗漏变量带来的内生性问题。

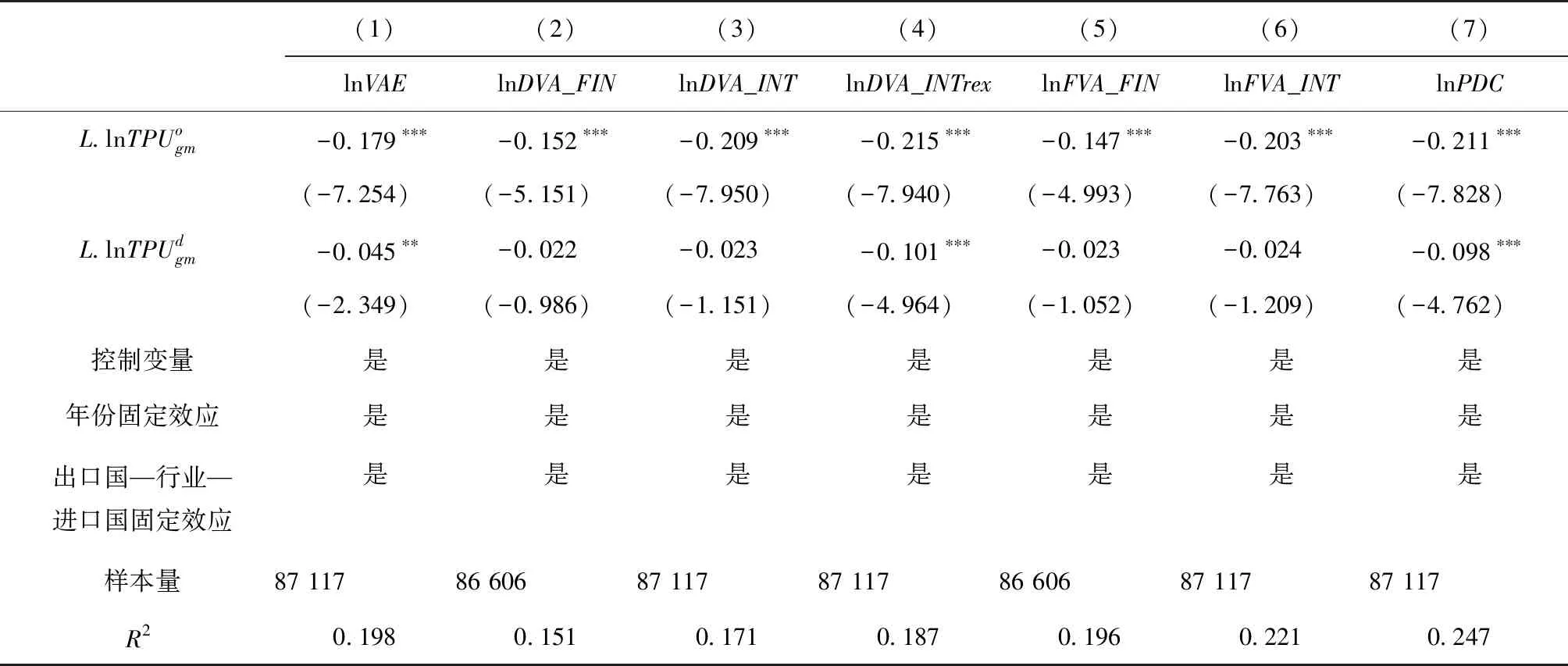

为了消除被解释变量前后期相关可能会带来的影响,本文参照顾夏铭等(2018)[49]的做法,将被解释变量的滞后项加入回归方程中,发现主要解释变量的显著性不变。表10报告了回归结果。

表10 稳健性检验(一):内生性问题

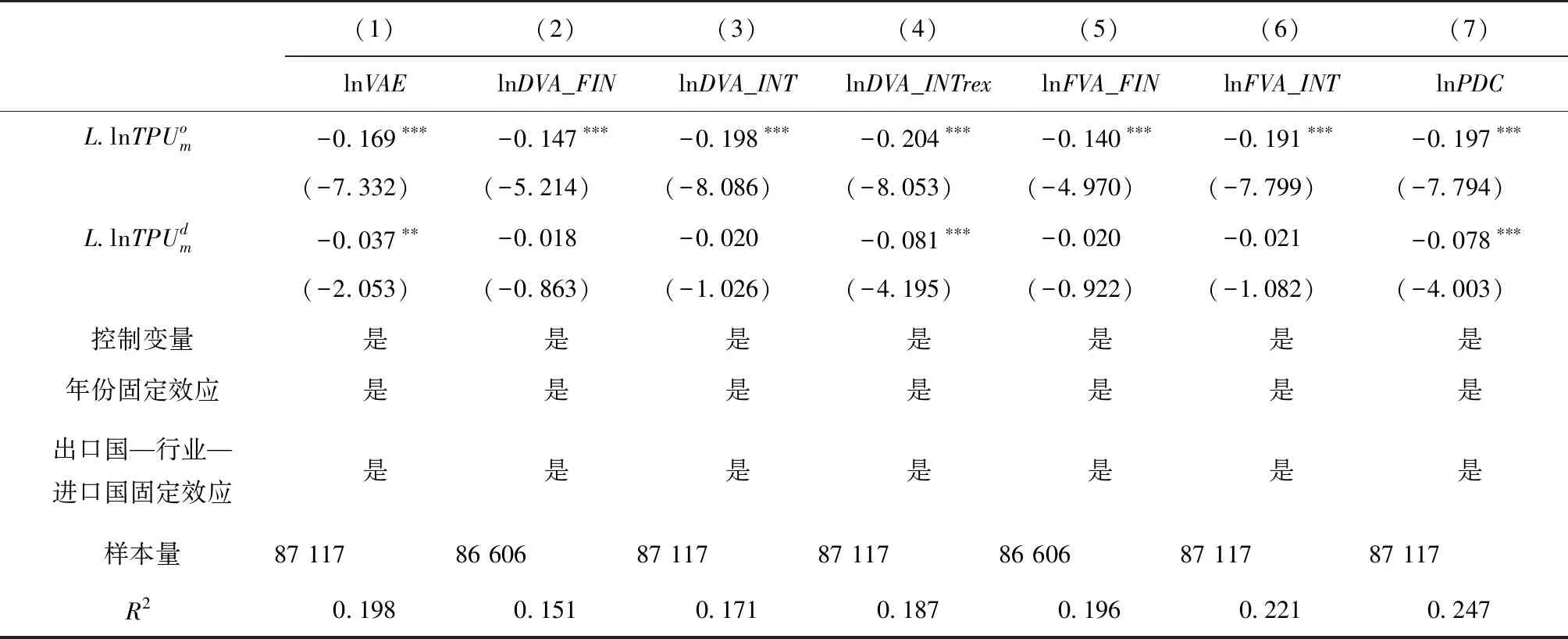

(二)TPU指标的重新测算

本文采用贝克等(2016)[7]构建的EPU指数,测度来源于国际国内宏观环境波动的TPU。该指数是月度指数,而本文使用的被解释变量,即制造业国际贸易增加值的相关变量是年度指标。除了使用提取年度算术平均值的方式得到年度TPU指标,本文还尝试采用年度几何平均值和年度中位值衡量年度TPU,并重复上文的实证研究过程,发现主要解释变量的显著性不变。表11、表12报告了相关回归结果。

表11 稳健性检验(二):TPU指标的重新测算——年度几何平均值

表12 稳健性检验(二):TPU指标的重新测算——年度中位值

七、结论与启示

本文利用经济政策不确定性指数测度来源于国际国内宏观环境波动的贸易政策不确定性,利用世界投入产出数据库世界投入产出表数据分解出制造业国际贸易增加值,考察了贸易政策不确定性对制造业国际贸易增加值的影响。本文得到的主要研究结论如下:第一,贸易政策不确定性对制造业国际贸易增加值具有抑制效应,出口国贸易政策不确定性的贸易抑制效应大于进口国;贸易政策不确定性对中间品贸易增加值的抑制效应大于传统最终品,对复杂全球价值链贸易增加值的抑制效应大于简单全球价值链。这一结论在处理潜在的内生性问题、对贸易政策不确定性指标重新测算之后依然稳健。第二,从影响机制上看,贸易政策不确定性通过在微观层面致使企业经营业绩下滑,在宏观层面降低国际贸易的潜在市场需求,进一步影响微观企业主体的经营业绩,从而负向影响制造业国际贸易增加值。第三,从分组检验来看,贸易政策不确定性对发达国家出口到发展中国家的制造业国际贸易增加值的抑制效应最大,发达国家之间、发展中国家出口到发达国家的次之,发展中国家之间的最小;对制造业不同细分行业的国际贸易增加值的影响具有异质性,跨国生产分工越深的行业受贸易政策不确定性的影响越大。

本文在一定程度上深化了来源于国际国内宏观环境波动的贸易政策不确定性与制造业国际贸易增加值关系研究,为在全球价值链分工背景下理解贸易政策不确定性对制造业国际贸易的影响提供了新视角和经验证据。除此之外,本研究还具有重要的政策意义。在国际金融危机、欧元区危机、美国党派争端等之后,部分国家政府试图改善经济衰退的行动,导致贸易政策不确定性骤增。而本文从经验上证实了贸易政策不确定性对制造业国际贸易增加值具有抑制效应,其中对发达国家出口到发展中国家的制造业国际贸易增加值的抑制效应最大。因此,转变“以邻为壑”等不合时代潮流的陈旧观念,国家之间签订优惠贸易协定,为企业提供更为稳定的政策环境,进而实现互利共赢、和谐发展显得尤为重要。