新修著作权法下的电影版权保护及协同治理

2021-05-25徐斌

徐 斌

(中国社会科学院文化法制研究中心,北京 100720)

电影工业是以创意为驱动的最为复杂的生产体系。从剧本到银幕,各方创作者及工作人员参与其中,形成复杂的制片流程。在法律上,这个复杂的工业流程都围绕“版权”的法律概念运转。电影版权是著作权制度的核心。不仅作品的定义单独设置了电影作品,以区别文学作品与计算机软件,而且邻接权中规定了发行权、放映权等电影工业独有的版权行使方式,以及信息网络传播权的新传播权利。在作者的认定上,电影不仅对导演与编剧赋权,而且设立了独有的制片者。由此来看,电影版权代表了著作权法的核心法律逻辑,版权的保护也是电影工业发展的重要成果。

2020年,《中华人民共和国著作权法》做出了30年来的最大幅度修订,并于2021年6月正式实施。关于电影的作品定义、著作权人、权利分割、作者认定以及版权执法等重要条款都进行了不同程度的修订。通过梳理著作权法修订的思路,本文剖析新修著作权法对当前电影版权保护与电影工业的影响,并提出协同治理的执法理念。

一、中国著作权法的修订思路

不同于小说、摄影等单人独创方式,电影的众人合作方式意味着电影版权的法律设定是在“合作作品”的意义上展开。《著作权法》第13条规定合作作品的版权归作者共同所有,并排除非创作人员。在合作作品的版权行使上,著作权法区分了整体与局部关系。“合作作品可以分割使用的,作者对各自创作的部分可以单独享有著作权,但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权。”单独著作权的行使不得影响整体著作权。例如,电影的作曲家不得单独将音乐排他性转让给第三方,影响电影对作曲的使用。

但是,合作作品原则并非完全适用于电影作品。1895年首部电影《工厂的大门》诞生时,《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》还未将电影纳入著作权的保护。一直到1971年,伯尔尼公约才确立了电影作品的完整保护。公约确定了“电影作品和以类似摄制电影的方法表现的作品”作为著作权法的保护客体,但是将版权的主体规定交由各成员国自行确立。由于电影的复杂制作工艺,创作者不一定是电影高额成本的投资者。由此,不同的法律体系规定了不同的版权与作者分配方案。实践普通法法系的英美国家适用“视为作者”原则,雇主,或者说投资人,被视为电影作品的作者,从而单独享有电影版权。实践大陆法系的欧洲则多采用“创作者是作者”原则,参与创作的各作者是版权者,从而共同享有电影的版权。从合作作品的原则来看,欧洲的“创作者即版权者”的规定更符合电影的创作规律。但是英美国家的“视为作者”原则更符合电影工业的商业规则。

中国在两原则中采取了中间路线。《著作权法》第十五条单独规定了电影作品的著作权人与作者的分离原则。“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制片者签订的合同获得报酬”。尽管制片者不是参与创作的作者,但是中国著作权法对其版权进行了法律拟制,由此突破了合作作品的作者版权原则。导演、编剧等创作者依然是作者,但并不因为作者身份而获得电影版权,只拥有版权中的有限人格权,如署名权。在著作权的行使上,电影版权仍然按照整体与局部的区分进行配置。制片者享有整体电影版权的同时,编剧与作词、作曲家可以单独行使剧本与音乐的版权。总而言之,版权法对中国电影作品进行了双重区分,区分了版权者与作者,整体与局部,从而将版权的各项权利分配于电影工业过程中的各方参与者。

此次著作权法修订正是从这两个区分原则入手,对电影版权的保护进行了修订。第一,电影作品的定义修订。随着技术的发展,电影的摄制方式已经普及,大量的视频影像在此次著作权法修订中纳入了版权保护客体。全国人大常委会在对草案的说明中提出,新技术与新事物对著作权法的概念提出了挑战,“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品”被更为广泛的“视听作品”概念所替代。第二,在作者与版权者上进一步区分明确。“制片者”统一修订为“制作者”,不仅与传统的行业习惯“制片人”身份相区别,而且与电影制片之外的视听作品制作人相适应。同时,作者的权利有所增加。作者认定上采取了默认原则,即“在作品上署名的自然人、法人或者非法人组织为作者,且该作品上存在相应权利,但有相反证明的除外”。电影作品作者的列举顺序由原来的“导演、编剧”改为“编剧、导演”,尊重电影制作从剧本到银幕的常规次序。此外,演员的版权权利也大幅增加。第三,进一步明确区分版权行使的整体性与局部性。新修订的著作权法加强了作者对电影中单独作品的局部行使权利。剧本、音乐等可以单独使用的作品,在行使版权时,一方不得组织他方行使除转让、许可他人专有使用、出质以外的其他权利。一些单独作品的改编,非排他授权等行为具有更强的独立性。

二、电影版权的新保护路径

作品、作者与权利的三方面修订改变了当前中国电影保护的路径依赖。首先,视听作品的定义将当前广泛存在的短视频制作纳入了版权保护范畴。随着智能手机的普及,短视频成为社会媒介传播的主要形式。微电影、短视频等创作内容在去中心化的传播平台上,一直面临着版权审查问题。短视频内容移植的便利性、改编与创作的便利性以及各平台之间的数据隔绝加重了版权审查的难度。如2018年迪士尼等五大制片厂商对电影解说博主谷阿莫提起的侵权诉讼,至今仍未有明确的法律解决方案。

其次,电影作者身份权利的加强有助于行业治理。电影行业内的经济利益分配一直存在比例不协调的问题。例如,明星高片酬,编剧低版权的现象受到社会诟病。此次在作者身份上将编剧排列在首位,加强了编剧身份的重要性,有助于提升剧本版权的价值。演员的表演具有一定的独创性,但是,新法并未将其纳入作者序列,而是提升了表演者的权利,如表演者的出租权与信息网络传播权。这些权利有助于将明星的高片酬纳入法律权利的规制范畴,将一次性的片酬买断拆分为多项后续版权的价值提升,同时有利于税务机关对表演权利转让产生的报酬征税。

最后,新著作权法优化了版权行使方式。新法鼓励作者对电影中各类单独作品的行使,增强了“第三方抗辩力”。即使是没有合同约定,参与电影创作的各作者仍然享有署名权和获得报酬的权利。按照合作作者的原则,只要电影的组成部分可以单独成为可供行使的要素,那么电影作品的作者范围仍然可以扩大。

但是,在数字化、网络化的冲击下,电影作品二次创作的法律边界愈来愈模糊。除了剧本、作词、作曲之外,电影的画面内容、音频、片段、字幕、配音、舞台效果、道具等要素在二次创作中是否会构成侵权呢?其作者与产权人分别是谁呢?在2020年的哔哩网用户上传《我不是药神》纯音频侵权案,以及“图解电影”平台侵权案中,短视频传播都试图利用剧本、音乐这些传统的单独作品之外的元素进行汇编、评价与欣赏,出现了作品授权与合理使用之间的模糊地带。带来的问题是,电影画面高度分解为“帧”的情况下,如何成为具有独创性的著作权法意义上电影作品。由此,新修著作权法下的电影版权保护仍须探究版权管理困境的根源。

三、电影版权管理困境的根源

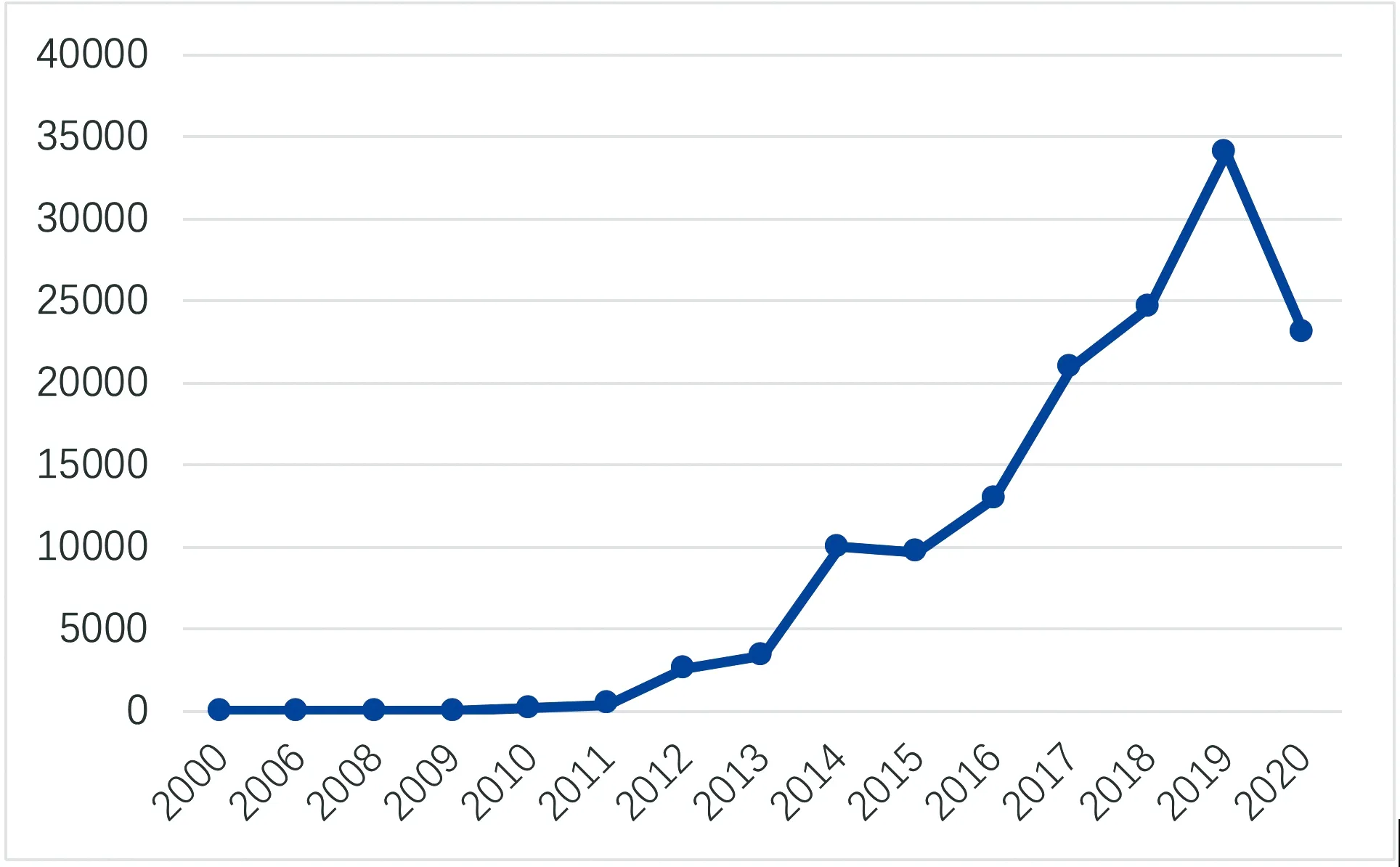

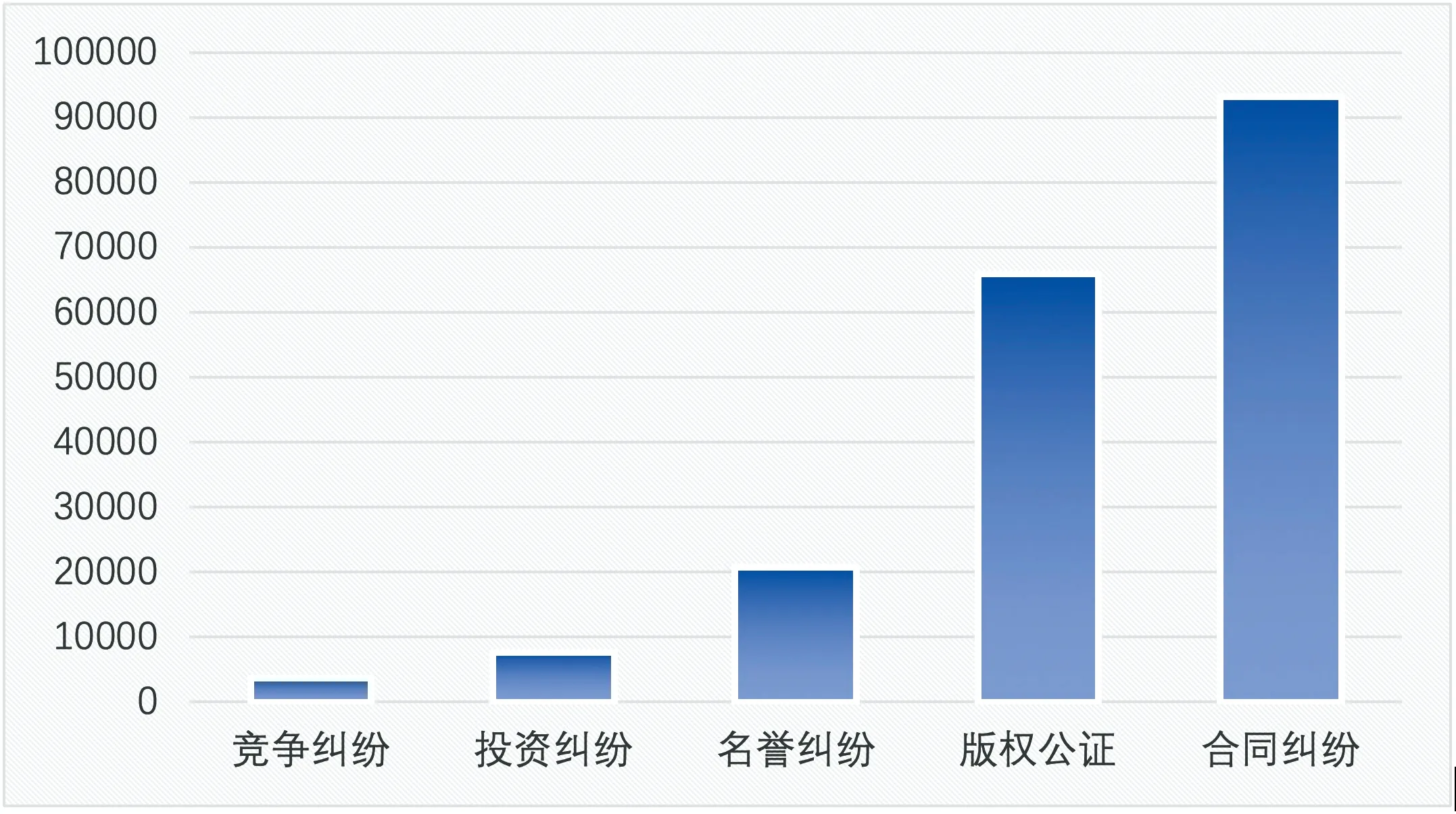

根据最高人民法院的“中国裁判文书网”的公开数据显示,当前涉及电影著作权纠纷的案件累计达141833件,侵权纠纷案件数量从2014年开始猛增(见图1)。而且电影纠纷与版权的行政管理密切相关。在著作权纠纷中,涉及创造性的实质认证案件达18798件,涉及独创性认证的案件达到41625件(见图2)。有关电影的司法诉讼在著作权法之外也规模庞大,涉及市场竞争的案件有3664件,涉及合同纠纷有93193件、涉及电影版权公证有65870件。涉及名誉纠纷的赔礼道歉案件有20774件。涉及投资协议的有7513件(见图2)。电影的司法纠纷之所以如此复杂,涉及多个领域的市场管理体系,是因为电影的多重法律身份与电影产业发展的特性所决定的。

图1 中国电影著作权诉讼案(2000—2020)(2) 数据来自最高人民法院的“中国裁判文书网”。需要注意的是,2020年的大部分案件还未录入公开数据库。图2相同。

图2 版权之外涉及电影的司法纠纷类型

(一)电影作品在著作权法上的多重定位

以动画电影为例。动画电影因为其独创性内容是通过文字、美术与影片等创作元素组合而成,在著作权法的范围内获得了三方面的作品法律地位与相应的多元化法律保护方案。即“文字作品”“美术作品”与“电影作品”。与一般的小说改编电影不同,动画电影除了小说与改编剧本之外,其人物主角的卡通形象也产生了相应的版权作品,即美术作品。美术作品指的是“绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品”。动画电影的原初创意表现为卡通形象以及相关的故事剧情的叠加。在独创性的基础上,前者属于美术作品版权的保护范围,后者属于文字作品保护范围。但是,动画电影的组合性使得各作品的作者分离,无法套用电影作品的著作权人拟制的解决方案,给市场带来了诸多版权问题。由于动画电影的组合性特点,非票房收入运营的开发与保护也要采取权利的组合授权方式。例如,2013年的《黑猫警长》动画电影诉讼纠纷就是黑猫警长的文字作品、美术作品著作权人与电影制作者之间的版权纠纷。

(二)电影产业多元化发展及其监管体系

电影在产业多元化发展下涉及多个市场与法律管理,对著作权法之外的法律协同提出更高的要求。文化商品同时拥有《著作权法》的独创性与《反不正当竞争法》上的商品特性。例如,2015年电影《泰囧》与《人在囧途》的司法纠纷中,核心争议就是在法律上建立电影的“商品”与“作品”之间的关系。在最高法院的判决中,电影名称不只是“歧义性语言”的文学创作作品,还是电影商品的名称,“经过大量使用、宣传,能够实际上发挥识别商品来源的作用”。电影作品与文学作品类似,作品名称中的本身就是文学创作的手法,甚至是一种戏仿。一般情况下,基于独创性的判断标准和电影作为作品的属性,其名称较难获得著作权法的保护。但电影在商品化过程中,知名电影的特有名称及电影商品的题材延续性、内容类型化、叙事模式等特点已经与知名电影的特有名称捆绑在一起。一旦该名称被“仿冒”,就容易使相关公众对商品的来源产生误认,或者认为经营者之间具有特定联系。

(三)电影产业与电影属性的创新发展

在智能化、网络化与数字化技术的推动下,电影产业的发展正在不断突破既有的界限,创造出新的电影属性。例如,电影证券化实践正不断探索电影的“金融服务”属性,网络大电影的蓬勃发展探索电影的“数字”属性,媒体融合正不断变革电影的发行渠道。数字化技术革新下,电影产业仍然不断向更为高效的权利配置发起挑战。短视频技术正在突破电影解说、剧透带来的著作权合理使用的法律界限;视频网站对传播渠道的垄断催生了付费会员制的商业模式;大数据时代改变了院线电影的票房评估机制。这些内生性变革不仅带来了新的监管困境,也需要电影版权制度为其预留成长空间,推动产业良性发展。这意味着中国电影著作权治理的平衡艺术。

四、电影版权保护的协同治理

西方国家的著作权法体系一直分为版权与著作权两种发展思路。前者以英美为代表,后者以德法为代表。前者认为版权应当服务于市场价值,而后者强调尊重人格尊严。在近百年来的文化产业竞争中,以版权法为基础的英美文化取得了绝对的市场优势。相比于大陆法系,英美国家的版权制度拥有传统普通法的特点,即法律随着社会环境的变化而不断发展。中国的著作权法承袭了这两种法律思路。从全球文化竞争的角度来看,中国应当果断地吸收英美版权法的上述特点,构建一套协同机制来帮助中国的电影版权制度“自下而上”地生长。

第一,建立动态的版权法律观。版权规则的历史是流变的。目前我们熟知的著作权体系是由技术推动所带来的法律革命。由此,版权规则发展需要预留一定的“灰度空间”。在这方面,法院具有比较优势,能够以司法判例的形式进行渐进性的经验积累。版权的界定规则应当吸收产业变革的经验,为市场主体的自我创新留有空间。例如,YouTube等网站开创的版权在先许可制度成为全球视听网站的主要规则。对于电影产业发展而言,政府管制、技术创新与商业模式三者之间应当拥有协调融合的平台机制,随着产业的发展而动态调整版权制度。

第二,建立电影版权的协同管理机制。中国的版权管理机构应当建立部际之间的协同管理机制。国家版权局、广电总局、人民法院和行业协会之间应当建立分层级、分功能的版权管理体系。无论是行政机构的版权认证,行业协会的集体管理,还是司法机构的版权救济,都应当根据各机构的职能特点相互配合,融入到版权体制中,形成有机系统,推动版权规则的良性发展。

第三,统一版权市场信息,降低交易成本。一旦建立版权的认证规则,国家对于市场的宏观调控职能可以通过认证费、版权税、交易税等税收手段与行政管理手段间接调控市场。如此,在剧本备案审查与发行放映审查上,电影局把控剧本内容或影片内容的文化安全关,而剧本的版权授权协议审查应与版权局的版权登记相衔接。电影版权内容的认定则交由行业自治组织。行业协会应当发挥平台机制,沟通国家权威与市场创新,建立国家法与行业惯例之间的良性沟通渠道。

第四,建立动态的著作权执法体系。本次法律修订加大了著作权执法力度,但是著作权执法应与产业的多元化发展保持协调步骤,以产业良性发展为目标,为权利之间的边界留下“私立著作权规则”的生长土壤。在保留既定权利体系的前提下,通过调整权利类型及其限制方式,以发展私立著作权规则。电影产业的政策治理可以合同的方式调整各主体的法定权利配置,使各方作者与著作权人能够根据自身需要权衡内容创作与传播效率,共同推进中国电影产业的效益最大化。