红砖,红砖房

2021-05-24撰文刘诚龙绘画鄞珊汤楚群

撰文 刘诚龙 绘画 鄞珊 汤楚群

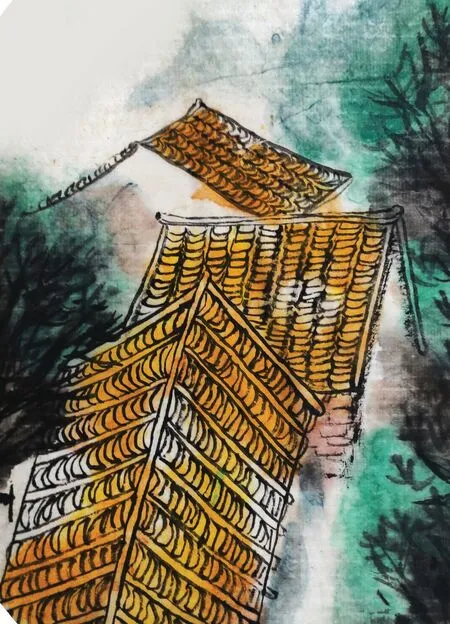

《梦里老家》(鄞珊画)

三十年前,湖南邵阳的农村里还是兴扮红砖(制泥坯砖)、砌红砖房的。说起这红砖房,我们铁炉村里还真是蛮有故事的。当然,这个故事就要从我们村里的一个地主后裔————老楚说起……

鄞珊,国家二级美术师,广东省美术家协会会员,广州画院特聘画家,广东潮联书画院画师,孙中山书画院画师。迄今在《美术》《书画典藏》《美术界》等刊发大量画作和美术评论作品。已在北京、广州、东莞、汕头、潮州等多地举办个人画展。代表作品《兰花》获“广东省第四届中国画展”金奖,并为广东美术馆所收藏。

汤楚群,湖南益阳人。本科毕业于湖南师范大学美术系,研究生毕业于南京师范大学美术学院,后于中国国家画院卢禹舜工作室进修结业。现任教于北京城市学院。系中国水墨艺术研究院首席研究员、北京人文大学书画学院副院长、中国国际书画艺术研究会理事。作品多次荣获国家级、省市级奖项。

那个年代,红砖房是婚姻要件

咱铁炉村里有一户地主后裔,大伙儿都叫他“老楚”。老楚长得清清挺挺,没哪缺,也没哪瘸。但我们村子里好几个缺胳膊少腿的男子都娶上了婆娘,看上去不碍眼的老楚却靠四十了,还是个光棍儿。为此,老楚可踏烂了瓜媒婆的门槛。瓜媒婆话说得硬:“不做,你的媒不做。”不是老楚人差,也不是老楚人品差,只因瓜媒婆曾给乡里一家地主做媒,被批斗个半死,从此留下了心理阴影。直到20世纪80年代,地主都给摘了帽后,终于有一天,瓜媒婆领着一个小寡妇过来给老楚撮合对亲。小寡妇人长得不太差,就是嘴巴缺了一块————很多年后我才晓得,那是兔唇。小寡妇说:“要得,都要得,就是一样不满意:没得房哒。几时有房,几时嫁你。”老楚老实:“我也不晓得几时有房哒。”小寡妇说:“人家奈何桥上等三年,我就再等你两年好不?”

《秋居》(鄞珊画)

其实,老楚家有房,而且在铁炉村院子中央,那里是铁炉村的根蔸蔸。老祖宗最初建的小院落,都是木板房。老楚家住的就是纯木板房,古褐色,木柱子有小水桶粗。小时候,我不太敢去老楚家,主要是心里容易犯憷:我家是土砖屋,他家是木板房,豪华着呢。贫民见富家,心里虚底气啊。

小寡妇不把木板房当房子,源于那时节乡下开始兴建红砖房了。一栋红砖房竖起来,就是村里的财富地标。小寡妇不嫁木板房,当然更不嫁土砖房,她一门心思要嫁的是红砖房。

我家的新屋:一半红砖一半土砖

《诗意栖居》(鄞珊画)

秋初,天地晴好,正好扮砖。若说土砖采的是稻田表层土,那么红砖开掘的,当是深层土。深层土才是红色的。而且,红色砂土还不行,要黏土,土如细粉,越细越好,越细越有黏度。若是黏如糯米团,那是一等一的好土。

我扮过红砖,打着赤膊,穿着短裤,双手从红泥山堆堆刮一团泥,举过头顶,借着落力,使出老力,对准台上的小木模子(用以给泥坯定型),“啪”的一声,摔下去。我的个头刚齐台子高,摔下去落差小,力度差火,便只得跳起来摔泥。蚂蚱一样的,能蹦几次脚?从早到晚,不歇气,想想我都叫苦。现在即便是举空手,朋友啊,你能举几次?

我家住的是土砖屋,说来也是一室三厅。碓屋一间,不住人。堂屋一间,不睡人。卧室倒是有两间。不过七八口人如何睡?在我三四岁时,父亲就立志要造屋,还给立了项。我十三岁时,终于破土动工。瓜媒婆给我姐做了个媒,于是我就有了一个大姐夫。爹叫我喊姐夫,我不叫“姐夫”,叫“喂”。“喂,去砍树做椽皮;喂,扮砖就扮砖,莫把泥巴子乱溅。”那时“喂”还是蛮听话的。父亲带一个口信去,他很快就来我家了,让打谷就打谷,让挖土就挖土,比我家那头水牛还舍得卖力。

“喂”扮砖,舍得一身蛮力。他估计想到婆娘要到手了,很是霸得蛮,一脸的汗也不擦,脑壳晃一晃,豆大的汗摔了八瓣。“喂”扮砖扮得蛮快,我小脚颠颠地把砖一排一排刚码完,他那头又有三四块红砖已经扮好了。就按这节奏,幸得是我这小伢子没有腰,若是有腰,早就折成好几段了。

父亲造屋,便是在土砖屋檐旁边砌两间偏房,也不要多少红砖的。父亲早先跟砌匠师傅吹牛,要把整栋屋翻新。砌匠问:“全推倒?”“不呢,把楼上土砖拆了,再砌红砖。”砌匠“呸”了一声:“上十里下十里,我砌了成百上千栋屋,没哪个是你老人家这稀货,红砖砌在土砖上。”父亲挠头:“那就砌两间房,下面砌红砖,上面砌土砖。”

等我长大了,自然也谈了婆娘。我婆娘跟我谈恋爱,倒是没问过我有房没。不过她来我家时,确实吃了一惊:“哎,没想到你家还有红砖房。”这一句话弄得我脸比红砖还要红。那确是我的新房。新房是新,不过也蛮像旧裤子上缀了一块崭新的红布。后来,我与婆娘便是在这个红砖房里成了亲,小女也是在这间房里出生的。

《红房记忆》(汤楚群画)

江南老村是小小的民居博物馆

红砖红,红砖为什么那么红?父老们砌一栋红砖房,没卖几升血,没流几碗汗,是砌不起的。再说回来老楚的故事————

话说,当时老楚听了小寡妇的话,半天没吭气。他吸了几口大气,咬了一袋烟舌头,跟小寡妇说:“等着我,两年,最长两年半,一定造起红砖房来。”寡妇前脚走,老楚后脚也走————他要去广东打工。“半年,一定要赚回来砌匠工钱。”老楚信誓旦旦。老楚盘算了,上半年去赚工钱,下半年挖泥踩砖,年底把砖烧好,来年便砌,等到下半年,便把小寡妇娶进屋,生几个崽。

那年秋天,老楚回来了,先去了一趟小寡妇家:“钱,你给我收着。放枕头下面喔。到过年剁斤把肉,再买两件新衣服。”这天,风和日丽,初秋的太阳,照得石板路生火。老楚回家第二天,便挖坑、踩泥、扮砖、晒砖。老楚要烧砖,要烧出火红火红的红砖;他要用老红老红的红砖,给自己造一栋婚房。

偶尔,我周末回家,便会看到老楚在我家对面的田里使劲扮砖。“啪,啪,啪————”老楚摔劲老大,扮起砖来,隔了一两条田埂都听得见。我们那儿有一种说法:砖扮得越响亮,日子也会过得越响亮。

然而,秋末转冬时节,忽然听得噩耗————老楚没了。

事情的经过大概是这样子的:

老楚扮好了砖,晒干了砖,便又从十多里地外挑了煤来,准备要烧砖。烧砖倒是一个蛮有味的活,把煤炭制成煤饼,砖头与煤饼齐摆,每隔三五块红砖就插一块煤饼。下层的煤饼插得密些,到了上层,就插得稀些。外面用土砖团团围住,砌成圆碉堡模样。碉堡顶上盖一层厚土。当然,烧红砖并不是我说的这么轻松,这是一个技术活,煤饼放少了,或是煤炭质量不行,砖头烧不老,红砖如土砖,易碎,砌不了屋;煤饼放多了,砖头烧老了,很多砖烧成团了,羊角锄都敲不烂,也不能砌屋。

《乡居》(汤楚群画)

《江南居》(鄞珊画)

《老院》(鄞珊画)

《记忆中的老房子》(汤楚群画)

老楚烧砖是请了师傅的。师傅生起了火就回去了。次日,老楚大清早地就架了楼梯,要爬到窑顶垛上去看火势。老楚刚上去。“啪!”他就倒在上面了。其实上面没火————刚烧一天的砖,上面不会有火————上面全是烟,烟里全是二氧化碳,这气一冲到鼻子里,一瞬间就把人晕倒了,人都来不及退脚。

后来的故事就蛮像小说。当然,其实它是一首叙事诗。小寡妇拖儿带女来到了我们铁炉村,待送老楚上了山,她们一家就在老楚家的木板房里住了下来。她把那窑红砖卸了,然后把老楚给她的那钱都拿了出来,在铁炉村东头建了一栋红砖房。后来,她招了一个男人,也住在了铁炉村。男人长得像老楚喔。不过男人姓张不姓刘,名字里也没一个“楚”字。不过我每次回家时,都习惯性喊她“楚嫂”,她也应得铜声响亮。

后来,楚嫂不在东头红砖房住了。她在我家下头又砌了一栋新楼,新楼里外都贴了瓷板,跟城里一无二致;有异的是,乡下瓷板楼都跟别墅一样,占天占地,三层四层。一时间,穷得“咔咔”响的铁炉村里,蛮多人都建起了这样的别墅楼。

有一次回家,我倒刻意去看了楚嫂家原来那栋老红砖房。老红砖房已然废弃,阶檐上长了好多车前草。窗格子上还长了一株小小的樟树。当年老楚用命换来的红砖房,已是断壁残垣,上面结满了蜘蛛网。这个倒不是荒凉,而是说明日子好了。老楚家的木板房也依然还在,也是人去房空。木板被风雨侵袭得厉害,快霉成粉了。老楚家木板房的隔壁还住着一位元奶奶,她家木板房虽然老旧老旧的,倒是依然坚固。看来,使房子保持坚固的最好材料,不是砖啊什么的,而是人气。

回到铁炉村,我好像看到了民居博物馆:住木板房的,住土砖房的,住红砖房的,住瓷砖房的,都有。木板房呢,铁炉村只有元奶奶一个人住了;土砖房呢,也只有几户人家了;红砖房呢,倒多有几栋,不过距离被遗弃也不远了吧。

铁炉村的房屋如江南所有的地方一样,把几个时代的岁月都定格在了那里。我也想退休后来老家筑间小房,前头挖池种荷花,养些鱼,后头开菜圃,种辣椒、茄子,周围种些花草,植些树木。岁月不居,但小楼可以把日子停下来

《烟火人居》(汤楚群画)