濮阳县水稻产业高质量发展制约因素及对策探究

2021-05-23王志伟翟小虎

王志伟 翟小虎

(1.濮阳县农业农村局农广校 河南濮阳457100;2.濮阳县农业农村局 河南濮阳457100)

濮阳县是河南省东北部一个农业大县,辖11 镇9 乡997 个行政村,耕地面积135 万亩,人口115 万人,其中农业人口94.18 万人。地处黄河下游北岸,黄河流经县境61 km,是黄河流域高质量发展核心区,在黄河大堤外侧2~5 km 宽区域内的背河洼地稻区,更是核心区的核心地带。水稻产业是全县三大优势产业之一,1986 年濮阳市实施背河洼地盐碱地治理工程,排涝治碱、引黄种稻[1],1999-2000 年、2010-2011 年是濮阳水稻的两个快速发展期。2011 年濮阳县水稻面积38 万亩,占全市55%,达到历史峰值,随后因用水困难等原因面积逐年下降。目前,全县水稻面积10.5 万亩,亩均产量550 kg,年产稻谷5 775 万kg,有绿色食品认证3 个、有机食品认证1 个。“濮阳大米”被农业农村部命名为“全国名优特新农产品”。推进濮阳县背河洼地水稻高质量发展,对促进黄河流域生态保护和高质量发展具有重要意义。为此笔者对濮阳县水稻产业现状、制约因素进行了深入调研,并结合黄河流域高质量发展的要求,提出水稻产业绿色化、标准化、产业化、品牌化发展对策。

1 水稻产业发展现状

1.1 品种结构趋于合理

多年来,濮阳县加大水稻良种示范、推广力度,基本形成了早、中、晚品种合理搭配,新、老品种稳步交替更换,特色高端品种逐步示范推广的良好局面。据统计,全县水稻常年种植品种约有30 个,其中早熟品种6 个、中熟品种20 个、晚熟品种4 个;种植6 年以上的品种21 个,种植1~5 年的品种9 个; 在海通乡等区域开展香稻、有色稻试验、示范,香稻面积3 500 亩、黑稻面积230 亩。

1.2 栽培方式逐步完善

随着水稻轻简化栽培和机插秧的推广,水稻栽培方式呈现出由单一的人工插秧向免耕撒播、免耕直播、整地直播、人工插秧、机械插秧等多种栽培方式转变。据调查,2020 年全县免耕撒播、免耕直播、整地直播、人工插秧、机械插秧面积分别为0.5 万亩、1.6 万亩、5.9 万亩、1.4 万亩、1.1 万亩,占比分别为5%、15%、56%、13%、11%。

1.3 机械化程度提升

濮阳县积极推广工厂化育秧、机械化插秧、无人机防控、机收等水稻机械化新技术。据统计,全县从事水稻生产的经营主体20 多家,拥有插秧机20 台,植保无人机40 架,水稻收割机85 台。从表1 可以看出,2020 年机插秧、飞防、机收面积分别为1.1 万亩、6.5 万亩、9.5 万亩,占比分别为10%、62%、90%。

1.4 加工链条初步形成

濮阳县大力培育稻米加工龙头企业,延长水稻产业链条。目前拥有日加工稻米200 t 以上的企业4 家,其中省级龙头企业2 家、市级龙头企业1 家,年加工稻谷44 000 万kg,年产黄河生态米、黄金晴米、黄河精米、绿色大米、有机大米等系列大米30 000 万kg,其中年产绿色大米0.1 亿kg、有机大米42 万kg,占比分别为3.3%、0.1%,加工转化率在90%以上。引导3 家合作社开展稻草精深加工,年加工稻草112 亿kg,年产草绳、草帘等草制品86.5 亿kg,90%稻草实现加工增值,使稻农增收200 元/亩。

表2 濮阳县2020 年部分水稻品种种植情况

2 制约因素

2.1 缺乏特色主导品种

近年来,濮阳县水稻品种存在“多乱杂”现象,导致没有形成主导特色品种,影响了水稻产业高质量发展。从表1、表2 可以看出,每年种植品种约30 个,单一品种最大面积1.6 万亩,且布局分散,最小的967 亩。直播稻面积较大的有郑旱9 号、郑旱10 号、焦旱1 号,分别为1.20 万亩、0.88 万亩、0.94 万亩,占比分别为11%、7% 、6%。插秧稻面积较大的有五粳04136、五粳519、圣稻22,分别为1.6 万亩、0.72 万亩、0.59 万亩,占比分别为15%、5% 、4%。且72%的品种都是5 年前审定的,21%的品种种植时间超过10 年,由于品种老化导致产量和品质下降。随着直播水稻面积迅速扩大,缺少适宜沿黄稻区直播的品种,农户只能选择旱稻品种。濮阳县属于河南省的沿黄粳稻种植区,对水稻生育期有特殊的要求[2]。由于品种未能与适宜区域、栽培模式相匹配,导致内在品质良莠不齐。

2.2 绿色标准化技术推广难

在生产过程中,农户仍存在过量使用化肥、农药的现象,导致农业产生面源污染,水稻产量和品质下降,减少化肥农药用量是保护农业生态资源的根本出路[3]。据调查,2020 年采取配方平衡施肥、增施有机肥的面积分别为1.10 万亩、0.53 万亩,占比分别为10%、5%。按照濮阳地区水稻生长需求,需要施基肥40 kg/亩、追肥25 kg/亩,而农户一般施基肥50 kg/亩、追肥30 kg/亩,分别超量25%、20%。在用药方面80%农户仍是病虫害发生后才防治,20%农户能做到提前预防。在喷施过程中为了追求防治效果,配制药液时加大剂量、增加喷药次数。

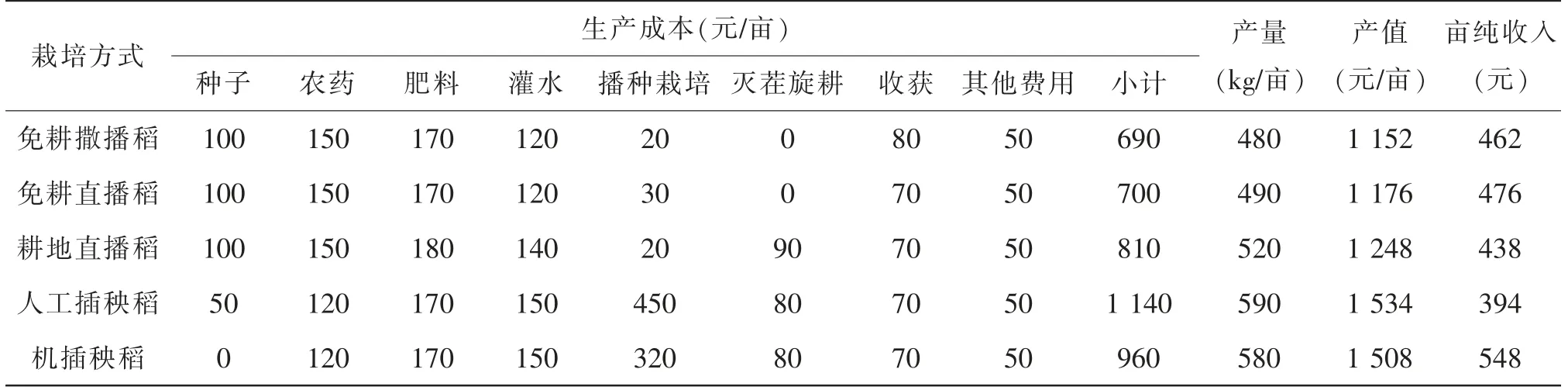

2.3 种植面积逐步萎缩

近年来,濮阳县水稻种植面积呈现出逐步下降趋势,从表2 可以看出,2015 年种植面积30.6 万亩,以后每年减少3 万~4 万亩,2020 年10.5 万亩,5 年减少了20.1 万亩。一是用水困难。由于黄河小浪底水库连续十多年的调水调沙,致使黄河主槽河底高程平均被冲刷降低2.03 m 左右,黄河水位下降,原有引水闸门引水量变小或者无法引水,尤其是在6 月中下旬水稻移栽用水高峰期,正赶上调水调沙前的蓄水期,黄河下游水量少。同时稻区农田设施老旧,基本没有做到井渠双配套,用水困难成为导致水稻面积萎缩的主要因素。二是生产成本高、劳动强度大、比较效益低。从表3 可以看出,人工插秧稻、机械插秧稻、整地直播稻、免耕直播稻、免耕撒播稻,亩成本分别为1 140 元、960 元、810 元、700 元、690 元,亩纯收入分别为394 元、548 元、438 元、476 元、462 元,相比种植大豆、玉米亩成本450 元、550 元,亩纯收入570 元、550 元,部分农户不再种植水稻,而选择种植管理简单的大豆、玉米。

2.4 产业融合水平低

目前,濮阳县水稻产业融合程度还处于初级阶段,一产与二三产业融合程度不紧密、链条短、附加值不高。企业与农户之间利益联结机制松散,多采取订单式农业,且订单农业履约率较低。据调查,全县水稻订单面积5 万亩,订单合同履约率55%,45%订单因为企业或农民的原因而无法履行,松散联结机制无法保证加工企业原料充足、安全、专用。“二产”产业链短,产品附加值低。据调查,目前全县稻米加工企业主要生产大米,且普通大米占比96%,绿色大米、有机大米分别仅占3.3%和0.1%。普通大米目前市场价4 元/kg 计算,利润率仅为2%。另外稻田创意农业、农事体验等休闲农业还处于空白,影响了水稻产业融合发展。

表3 不同栽培方式下水稻生产成本、经济效益

3 发展对策

3.1 调整优化品种结构

品种结构优化是提高水稻产量和品质最有效的技术措施。一是优化品种结构。加强与省、市级农科院合作,结合濮阳土壤、气候、栽培方式等因素,选育或筛选出适合沿黄稻区直播、插秧不同栽培方式的品种,加快品种更新步伐。扩大香稻、有色稻特色品种的种植规模。二是调整品种布局。结合稻区各乡镇土壤、耕作习惯等实际,因地制宜优化水稻品种区域布局,同一乡镇种植2~3 个优势品种,重点在徐镇镇、海通乡打造绿色、有机及有色稻等高端稻种植。三是做好品种推广。根据企业加工原料要求,科学确定县域内主推品种。并利用水稻补贴、社会化服务项目等涉农项目,通过统一供种、农户直补等方式加大推广力度。引导企业、农民合作社对订单农户、社员实行统一供种,有效解决品种“多杂乱”的问题。

3.2 推广绿色栽培技术

绿色栽培技术是水稻绿色高质量发展关键环节。集成推广绿色栽培管理技术,实现良种良法配套、农机农艺融合。一是抓住绿色技术的关键环节。在机插秧方面,选用适宜品种和毯状钵体可降解秧盘育秧,秧龄超过30 d;整地做到平坦、整齐,落差小于3 cm。在整地直播方面,主要解决一播全苗、杂草多、后期倒伏的问题。直播后注意出苗期水肥管理,既做到田间无积水,又要保证地表4~5 d 内湿润;在播种后3~5 d、水稻2 叶1 心时进行2 次化学除草;采取氮肥早施、减施和控旺措施,做到壮秆,防止后期倒伏。在化肥减量增效方面,大力开展配方平衡施肥,提倡底肥用有机肥、追肥用化肥,做到有机无机结合,增施有机肥可提升耕地基础地力,提高土壤碱解氮、速效磷、速效钾含量,达到减肥增效的效果[4]。减少氮肥用量,增施硅肥和微肥;推广适用施肥设备,改撒施、表施为机械深施、叶面喷施[5],努力提高肥料利用率;全面推广小麦秸秆全量粉碎还田,并增施秸秆腐熟剂,培肥地力。在病虫害绿色防控方面,采取以预防为主、防治结合方式,提倡使用低毒、无残留、持效期长的生物农药; 以机械化统防统治替代分散的人工防治,减少用药量,提高防治效果。大力推广使用昆虫信息素、杀虫灯、诱虫板、食饵诱杀等理化技术[6],探索稻鸭(鱼、虾)共育生态防治模式。二是抓好示范推广。借鉴外地经验,可对实施水稻机插秧、机械化统防统治、增施有机肥等经营主体或农户进行财政补助,调动经营主体和农户购置或使用新型插秧机、无人机等机械的积极性。依托农业经营主体建立绿色栽培管理样板田,通过新技术、新模式、新成效的现场演示和观摩,提高农户使用新技术的积极性。三是抓好技术培训。利用新型职业农民培育项目资金,依托农广校等培训机构,加大对插秧机手、飞防机手、种地大户、农业经营主体负责人等的技术、技能培训力度,提升农业作业和生产水平。

3.3 建设标准化生产基地

标准化生产是水稻绿色高质量发展的基础。一是加快引黄闸口改造进度。加快濮阳县南小堤等5 个引黄闸口大中型灌区续建配套改造项目建设进度,提高黄河引水量,有效解决稻区用水困难问题。二是推进高标准农田建设。尽快把沿黄稻区纳入到高标准农田建设范围,通过对田、水、路、林进行综合整治,达到“田成方、路相连、渠相通、旱能灌、涝能排” 的高标准农田格局。打造5 个高标准农田示范方,配套建设数字化生产、农产品追溯、物联网工程、植保联防服务等工程,提高数字信息化管理水平,打造大田智慧农业。三是开展规模化经营。引导企业自建、与合作社联建等形式,建设水稻标准化生产试验田、示范田、样板田和稻鸭(虾、鱼、鳅)共育生态循环农业生产基地。指导农民合作社等社会化服务组织,通过土地托管等形式,开展机械化插秧、病虫害统防统治、烘干收储等社会化服务,提升土地规模化经营水平,通过土地规模化经营替代碎片化的零散耕地,提高水稻全程机械化程度。

3.4 推进产业融合发展

坚持以企业为龙头、以合作社为纽带、以家庭农场为基础,推进农业“接二连三”融合发展。一是农业内部融合。重点以海通乡、徐镇镇、王称堌镇为主,推广“稻虾共育”“稻鸭共育”“稻鳅共育”等种养一体化生态循环模式,打造有机水稻原料基地5 万亩。二是延长产业链条。以家家宜米业等企业为主,促进产业链前延后伸,做好原料基地和市场品牌建设,搞好产品精深加工,加工生产分级米、营养米、彩色米等多元化产品;开发米粥、米粉、米乳等米制主食;开发米糠油、纤维素等深加工产品,提升产业附加值,使“二产”更好反哺“一产”。三是拓展农业功能。以海通乡稻虾共作基地、渠村乡亚洲第一分洪闸等元素为主,打造水稻黄河风情旅游带;以徐镇镇为主,围绕黄河文化、农耕文化等,打造“濮阳稻香小镇”;以习城乡为主,利用有色稻巧妙布局,打造稻田艺术,促进“一产”与“三产”融合发展。