澳大利亚墨尔本大学教学同行评议制度研究

2021-05-21施廷婷朱剑

施廷婷 朱剑

摘 要:本科教育质量之于我国当前高教改革与发展具有重要意义,而同行评议在本科教学中起着举足轻重的作用。文章阐述了澳大利亚墨尔本大学教学同行评议制度的实施背景与具体流程,总结了该制度的四个可取之处,即评议员团队专业多元、评价体系全面系统、支持性资源具体实用、结果发布及时可获;反思了其制度的两点不足,即缺乏评议员培训和教学观察时长偏短。文章最后提出对我国高校建设与完善教学同行评议制度的三点启发:构建形成性评议与总结性评议相分离的教学同行评议体系、重视教师间的有效沟通与及时反思、提升评议结果的时效性与可利用性。

关键词:墨尔本大学 一流本科教育 教学同行评议

2018年《一流本科教育宣言(成都宣言)》发布,强调“高教大计,本科为本;人才培养为本,本科教育是根”[1]。其后发布的《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》再次重申“本科教育是提高高等教育质量的最重要基础”[2]。2019年发布的《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》再次提出“加强对本科教育教学改革的领导”[3]。可见,一流本科教育建设在高等教育中占有重要地位。教学质量是衡量本科教育的重要参照指标,而质量必须通过质量评价体系才能得以反映。因此,建立健全高校教学质量评价体系对一流本科教育的建设甚至高等教育整体发展来说都尤为重要。

教学同行评议被认为是实现高校教学质量定性分析最为有效的政策工具和获得全面的、有价值的评估结果的最佳途径[4]。自2015年以来,墨尔本大学设计了相对完善的同行评议程序及评议框架,并在实践中不断发展,卓有成效。

一、背景

(一)校外背景

教学同行评议是发展和保证高等教育教学实践质量的重要手段,作为教学评估的一个重要维度,它在促进教师教学和制定人事决策等许多方面发挥了重要作用。[5]

国际上许多著名高校都开展了教学同行评议,如美国的范德比尔特大学、密歇根大学,加拿大的英属哥伦比亚大学等。范德比尔特大学教学中心副主任乔·班迪(Joe Bandy)提出,教學同行评议在评估教师、课程等方面有诸多作用,如减少对学生评教的完全依赖、使教学成为一种团队行为、改进教师的教学方法等[6]。密歇根大学的教学研究中心也认为同行能给大学教师的教学提供专业性反馈意见、同行评议有利于改进教学、有利于塑造院校教学文化。[7]

为进一步改进教学并为教学评估和教师晋升过程提供有效证明,澳大利亚各院校致力于寻求除学生评教外的其他教学评价方式[8],同行评议由此而生。为在高等教育系统中有效引入教学同行评议制度,澳大利亚学与教理事会(Australian Learning and Teaching Council)将其作为一个国家项目加以推行。尽管如此,同行评议制度并没有在澳大利亚各高校中得以广泛应用,也未成为一种普遍流行且具有专业性的活动,大规模或是全校性的同行评议活动则更为稀少。澳大利亚高校的同行评议在实践中虽形式多样,但大多以非正式为特征[9]。因此,教学同行评议制度在澳大利亚高校中还不太普遍且执行缺乏系统性,这与我国高校的教学同行评议实践情况具有一定相似性。

(二)校内背景

墨尔本大学一直都非常重视教学,这体现在两个方面:首先,在其有关愿景的10条表述中,近半数与教学目标有关[10];其次,在其战略规划书《2015—2020年日益增长的尊重》(Growing Esteem 2015-2020)中,高质量的教学被列为战略优先事项。墨尔本大学认为监测和评估教学质量对于促进学生学习和实现该校教学卓越性的战略目标至关重要[11]。由此,墨尔本大学于2015年开始实施院系范围的同行评议,并于2019年提出了全校性的教学同行评议制度倡议。为促进各部门开发与实施有效的教学同行评议政策与实践,墨尔本高等教育研究中心(Melbourne Centre for the Study of Higher Education)发布了《大学教学反馈:同行评议指南》(Collegial Feedback on Teaching: A Guide to Peer Review),并在澳大利亚教学理事会的支持下,与卧龙岗大学教育发展与交互资源中心合作开发《澳大利亚高等教育同行评议:支持高校开发与嵌入有效政策与实践手册》(Peer Review of Teaching in Australian Higher Education: A Handbook to Support Institutions in Developing and Embedding Effective Policies and Practices)。上述两份重要文本除包含“何为同行评议”“为何同行评议”等理论性内容外,对同行评议模型、项目设计、支持性资源等做了详细说明,并针对各部分给出了极具实操性的指导与建议。

二、实施

墨尔本大学教学同行评议采用两级教学同行评议,即院系层面教学同行评议和大学层面的教学同行评议。这两级同行评议的实施都分为四个阶段:准备、评议、反馈和回应。

(一)两级教学同行评议

院系教学同行评议多在学院或系科中展开,教师参与以教学为主题的讨论,提出或接受有关教学的专业性反馈,以促进教学改进及专业发展[12]。大学层面教学同行评议为全校性项目,评议结果将与墨尔本大学学术绩效框架相结合,对教师的教学绩效进行正式评估与认可。

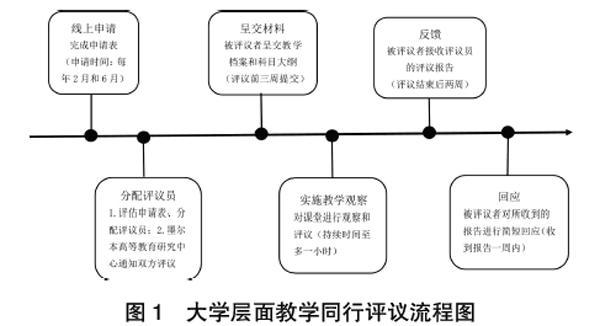

学界依据评议活动的目的,将教学同行评议划分为形成性评议与总结性评议。前者旨在促进教师教学;后者旨在对教师进行评价,为涉及教师职业发展的人事决定提供教学证据[13]。可见,院系教学同行评议是形成性教学同行评议,大学层面教学同行评议是总结性教学同行评议。由于目的不同,两种评议在具体实施上存在一定差异:大学层面教学同行评议较院系教学同行评议而言,专业性更强,实施流程更为规范。在专业性上,前者的评议员由遴选出的专业学者担任,后者的评议员则由被评教师自由选定。在实施流程上,前者明确规定出评议中的重要时间点及待呈交材料[14];后者在实施中更为自由,没有严格的时间限制及材料要求,其实施流程如图1所示。[15]

(二)实施阶段

为确保同行评议的顺利实施,评议双方在评议各阶段应填写相应表单。这些表单模板由墨尔本高等教育研究中心设计,各学院可根据自身情况做适当调整。

1.准备阶段

两级教学同行评议的差异首先体现在评议准备阶段,该阶段是整个评议流程的基础。

(1)院系层面

院系教学同行评议在此阶段有四个任务:一是被评议者填写教学同行评议计划表;二是评议双方会面,讨论并解决计划表中存疑内容;三是商定评议及后期反馈讨论会的基本信息;四是将计划表交由评议员。

上述计划表设计的初衷在于提供详尽的基本信息,如待评议课堂的教学资源、评议拟关注点等,以促进后续评议的开展;表中有关课堂观察的设计和反馈讨论会的安排对整个评议具有“定调”作用。

(2)大学层面

大学层面教学同行评议在此阶段有三个任务:一是线上填写并提交评议申请表;二是匹配评议员;三是呈递教学档案与课程大纲。

教学档案由一系列能够展示个体教学经验的材料构成,是最能阐述个体教学方式的活动或资源的集合。它为后续的评议提供针对性的背景资料,有助于评议员了解过去三年来被评议者教学实践的整体情况[16]。课程大纲涉及某课程教学目标和教学要求,专家评议员可从中了解被评议者的教学设计[17]。教学档案与课程大纲都是背景信息的提供者,其作用在于降低评议过程的盲目性、增强评议的适切性。

2.评议阶段

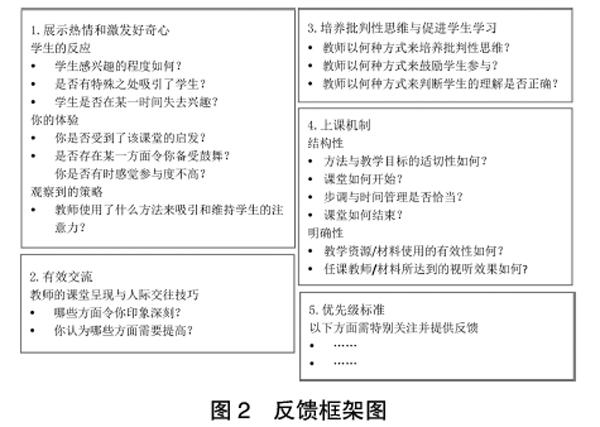

课堂观察是后续反馈的主要来源,教师在促进学生学习方面“做了什么”及“做得怎样”是观察的重点。除评议计划表中的拟关注点外,墨尔本高等教育研究中心设计的反馈框架(见图2)[18]同样是评议员观察的重点。大学层面同行评议在此阶段还将墨尔本大学学术业绩框架纳入观察范围。[19]

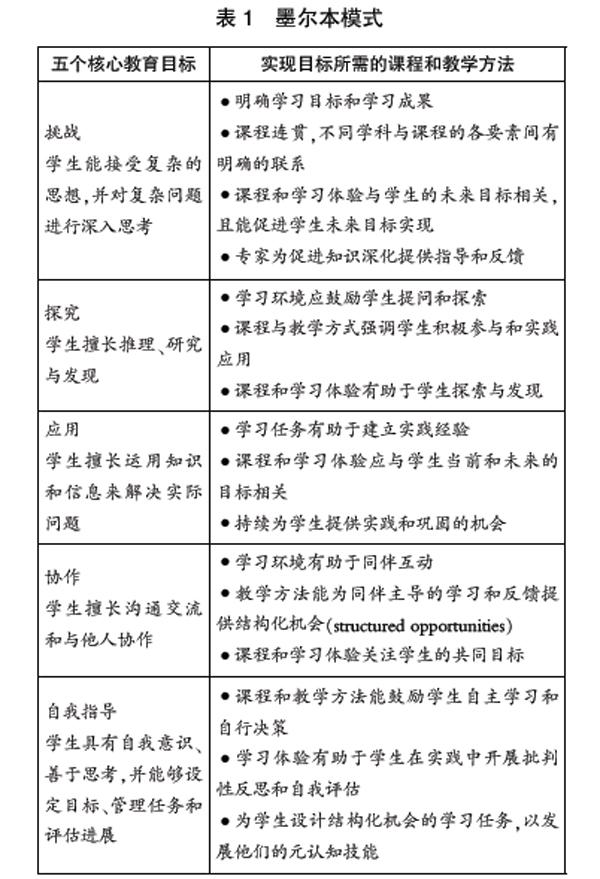

评价标准是评价教师“做得怎样”的重要指标。在同行评议活动中,评价标准的设立以“墨尔本模式”(The Melbourne Way)为基础①,深入关切学生的学习状态及学习成果。“墨爾本模式”是墨尔本大学独特教学法的代名词,其在教学各方面渗入挑战、探究、应用、协作及自我指导五个核心教育目标,同时对实现这些目标所需的课程和教学方法作出了具体说明(见表1)。[20]

3.反馈阶段

在课堂观察结束后,评议员需填写反馈表的第一节。该表分为两节,第一节为报告部分,第二节为回应部分。报告部分有6个板块,除与反馈框架相对应的5个板块外,还有一个范例板块,用以记录教学实践中的具体事例。反馈讨论会在此阶段展开,该表格作为书面反馈呈交给被评议者,口头反馈则在讨论时传达。

4.回应阶段

回应阶段是同行评议的最后阶段,也是选做阶段。继反馈讨论会后,被评议者自愿选择是否对反馈内容作进一步书面回应。选择回应的被评议者在反馈表的第二节记录其在未来将采纳的具体建议或是与评议员意见不同之处。这些文本可能会在今后的人事决定中发挥作用。

值得注意的是,教学同行评议各环节中产生的所有信息都受保密协议的保护。在评议开始前双方签署评议保密协议,未经双方同意,评议中产生的信息不得对外公布。这种保密性更能确保评议结果的真实性。以形成性教学同行评议为例,若要求将评议结果的副本“存档”给部门主管,报告的性质和内容很可能会受影响。信息可能被用于被评议人无法控制的管理目的,这一潜在可能性会使评议员更为“谨慎”地发表评论,而这无疑会削弱反馈内容的价值[21]。墨尔本大学在实施过程中的保密性原则有效避免了这种消极影响。

三、优势与不足

(一)优势

1.专业且多元的评议员团队

大学教学是一项高度专业化的活动,它扎根于实践,与已有的教学公共知识基础形成协商、互动、借鉴、整合与修正[22]。因此,作为评价教学的主体,评议员的专业性至关重要。墨尔本大学针对大学层面教学同行评议,特别组建了专门的评议员团队,根据学者们卓越的教学水平、创新能力或是领导能力来进行评议员评选,以保证评议员的专业能力符合评议活动的要求[23]。该团队目前有41位评议员,其中有17位的职称为教授,23位为副教授,1位为助理院长。从评议员的职务、职称以及学术成就来看,各位评议员在自己所涉猎的学科领域都颇有建树,体现出极强的专业素养。

鉴于大学教师不同的学科背景和角色定位及其在不同时期的发展需求与职业诉求,评议员的多元性成为了保障评议结果客观科学的重要因素。墨尔本大学评议员团队的多元性主要体现在以下两方面。其一,这些评议员来自艺术学院、法学院等15个学院;在同一学院中,也有来自不同系科的评议员。纵观各评议员的院系专业,涉猎的领域范围甚广,体现出极强的多样性,使得项目实施者在面对不同院系、不同学科的评议申请者时,有足够空间进行评议员分配,从而满足评议申请者主客观上对评议员各方面的要求。其二,团队中有男性评议员23位,女性评议员18位,这种追求性别的均衡配置的做法能有效降低性别差异可能对评议活动产生的消极影响。

2.系统且全面的教学同行评议体系

系统而全面的教学同行评价体系是保证评议活动实施与评议结果客观性的重要因素。安特金森(Atkinson)和博尔特(Bolt)曾指出,高效的同行评议应包括周期性的四阶段:课堂观察前会面、课堂观察、课堂观察后反馈以及反思;同时认为课堂观察应具备全面性,不能局限于观察教师教学,整体的课堂效果、教学资源、测试设计、课程设计、教学媒体的使用等都应纳入评估范围中。[24]

墨尔本大学教学同行评议的系统性主要体现在其层次划分与流程安排上。院系教学同行评议活动以自愿为特征,自愿与非正式的教学同行评议更利于促进教师的专业发展[25];大学层面教学同行评议以规范为特征,专业的评议员团队保证了以评判为目的的评议活动的公正性。再综合该制度的四阶段流程设置,各环节环环相扣,有条不紊。此外,从评议中的反馈框架图和评价标准可以看出,课堂观察涵盖了涉及教学的各个要素,与教学档案和课程大纲结合,充分体现了评议范围的全面性。

3.具体且实用的资源支持

具体而实用的资源支持能使参与评议的教师更快速地适应各自在评议活动中的角色,明确“评什么”“怎么评”等问题,使评议双方在评议全程中有“法”可依,增强教师实施评议的规范性。

墨尔本大学及各学院所提供的丰富资源支持,主要体现为根据各阶段所需设计的参考模板与实践范例。同时每个版块的内容、要求甚至准备建议都描述详尽。以墨尔本高等教育研究中心提供的教学档案准备指南为例,其不仅说明了教学档案的性质、作用及应涵盖的内容,同时针对如何更好地准备教学档案提出了实操性建议,并提供了多个教学档案实例供教员参考。此外,基于课堂形式的多样性,不同课堂形式会有相应的模板支持,如与实验室教学相对的实验室教学反馈模板。

4.及时且可获得的结果

整个教学评价过程就是一个信息反馈的过程,目的是在评价过程中发现问题并解决问题[26]。为了通过教学同行评议最大限度地提高教学实践的效益,评议双方对评议结果获得的及时性及结果对被评议者的可获得性都影响着评议活动的价值实现。

墨尔本大学从制度上对反馈阶段及回应阶段都做出了明确的时间要求,确保被评议者能在短时间内获得评议结果,同时根据对课堂教学相关细节的清晰回忆,针对争议性内容或是某一良好教学实践进行讨论,促进教师之间的有效交流与沟通,有利于教学共同体的形成。此外,书面报告的反馈形式也降低了重要信息随时间流逝而遗忘的可能性,保证了教师对评议结果的重复利用与反思。

(二)不足

缺乏评议员培训制度是墨尔本大学教学同行评议制度的不足之处之一。高度专业的观察与评估以及对观察与分析技能的培训对于整个评议活动的客观性来说至关重要。教师对评议员能准确理解评教原则和标准继而进行公正可靠的教学评估的信心的缺失是导致其抵制总结性同行评议的重要原因之一[27]。多位学者认为,受过培训或是有同行评议经历的教师更能胜任评议员的角色,对同侪提出的反馈意见可能更精确,对自己的教学也能有更深刻的审视[28]。墨尔本大学层面同行评议的评议员虽具有极强的专业性,但其专业性主要体现为学者们深厚的学术造诣与对教学实践的深刻理解,而非专业的课堂观察与分析能力。评议员培训制度的缺乏加之评议员同行评议经验的相对欠缺极有可能导致其对评议标准的理解与对卓越教学的共识无法达成一致,这既影响了评教结果的可靠性与客观性,而且可能使教师对评教活动产生抵制情绪。

墨尔本大学教学同行评议制度的另一不足是教学观察时段单一,时长偏短。通过次数很少的随堂听课,以学期为单位的教学评价,甚至以3~5年为单位的教学工作复查来评定每时每刻都在发生的教学活动,必然无法绝对真实有效[29]。以大学层面教学同行评议为例,教师一学年内仅有两次机会提出评议申请,每次评议中教学观察时长至多一小时。大学层面教学同行评议的结果与涉及教师职业发展中的重要人事决策,整个评议过程更具严肃性,对评议的客观性也有更高的要求。评议次数及教学观察时长的局限性与评议覆蓋范围的全面性相冲突,反馈框架及评议标准中涵盖的待观察项目之丰富对教学观察时长提出了客观要求,过短的教学观察时长难以保证观察的有效性和评议结果的可靠性。被评议者对评议可靠性与有效性的担忧则会对其参与同行评议的积极性产生消极影响。

四、启示

通过上述分析,研究认为,教学同行评议制度在墨尔本大学虽然处于不断发展之中,但仍有不少过人之处。这对于同样处于发展阶段的我国高校教学同行评议制度颇具启发意义。

(一)构建形成性评议与总结性评议相分离的教学同行评议体系

就我国同行评议而言,在评议目的上往往存在两种现象:其一为教学同行评议实践主要是以奖惩为目的,忽视教师的发展[30];其二为将形成性评议与总结性评议混为一谈。这易使同侪将同行评价看成一种声望与利益争夺的手段,继而影响评价结果的客观性[31]。反观墨尔本大学,从制度上将教学同行评议清晰地按实施目的划分为两级:院系教学同行评议使教师们专注于同行的专业发展,提出真实客观的反馈意见;大学层面教学同行评议在实施中强调规范性与专业性,注重避免教师间的利益冲突。因此本文认为,我国高校在构建教学同行评议制度时,应把两种教学同行评议区分开来,设置专门的评议员担任总结性教学同行评议活动的评议者,避免利益冲突,最大程度确保评议结果的客观性。

(二)重视教师间的有效沟通与及时反思

我国部分高校的教师在同行评议过程中少有发表个人意见的机会,无法实现与同行间的及时交流和对话,更难以实现在沟通、理解基础上的反思、改进和提高,进而压抑了其作为主体对自己教学行为的思考和辩解[32];据部分教师反馈,同行评议中还存在“不沟通”“回避沟通”等问题[33]。这些问题最终阻滞了教师发展的主动性和参与性,难免会引发教师产生厌倦和不安情绪。墨尔本大学对于见面会的制度性要求充分保障了评议双方的发言权,增强了教师的主体性。对此笔者认为,从制度上保障教师的发言权,增进评议双方在评议中沟通交流,有利于提升评议活动的针对性以及对评议结果的反思。

(三)提升评议结果的时效性与可利用性

评议结果是评议活动的主要成果,若未将其良好运用,评议活动便失去了重要意义。反思我国教学同行评议的实施,存在评议结果的时效性与可利用性相对缺乏的情况。前者表现为在评议后将结果“束之高阁”或是评议结果处理周期过长;后者表现为评议结果主要以分数或等级呈现,鲜有涉及改进教学的质性分析、被评议教师无法获知自己的反馈、部分高校尚未将评议结果纳入相关制度考核[34]。墨尔本大学教学同行评议制度要求评议结果主要以文本形式呈现、评议双方在规定时间内就评议结果进行见面讨论,并将结果纳入教师绩效考核制度中,充分保障了评议结果的时效性与可利用性。因此,笔者认为,我国在实施教学同行评议制度的过程中应重视评议结果的时效性和可利用性,可通过制定政策的方式,保证结果在有效时期内的利用率达到最大化。

注釋:

①由于相关资料的保密性,笔者未能获悉具体的评议标准,但笔者通过邮件往来,从墨尔本教学同行评议制度的开发者之一贝克教授处获知,评价标准的设立是以“墨尔本模式”为基础的。

参考文献:

[1]一流本科教育宣言(“成都宣言”)[J].中国大学教学,2018(6):4-5.

[2]教育部.教育部关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见[EB/OL].(2018-09-17)[2019-10-18]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5443541.htm.

[3]教育部.教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见[EB/OL].(2019-10-08)[2019-10-18].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201910/t20191011_402759.html.

[4]ANTHONY F,VAN RAAN J. Fatal attraction: conceptual and methodological problems in the ranking of universities by bibliometric methods[J]. Scientometrics, 2005,62(1):133-143.

[5][7]Center for Research on Learning&Teaching,University of Michigan. Peer review of teaching CRLT[EB/OL].[2019-12-23].http://www.crlt.umich.edu/resources/peer-review.

[6]Vanderbilt Center for Teaching. Peer review of teaching[EB/OL].[2019-12-23].https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/peer-review-of-teaching/#why.

[8][21]Centre for the Study of Higher Education, The University of Melbourne,Centre for Educational Development and Interactive Resource, University of Wollongong, The Australian Learning and Teaching Council. Handbook_Final_corrections_12Nov copy.doc[EB/OL].(2008-11-12)[2019-11-26].https://melbourne-cshe.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/2297320/PeerReviewHandbook_eVersion.pdf.

[9]GRAINGER P, CRIMMINS G, BURTON K, et al. Peer review of teaching (PRoT) in higher education-a practitioners reflection[J].Reflective Practice, 2016,17(5):523-534.

[10]The University of Melbourne.Our vision[EB/OL].[2019-11-26].https://about.unimelb.edu. au/vision.

[11][12][23]The University of Melbourne.Melbourne peer review of teaching program[EB/OL].[2019-11-26].https://melbourne-cshe.unimelb.edu.au/programs/teaching-and-learning/melbourne-peer-review-of-teaching-program#overview.

[13][27]CAVANAGH R R. Formative and summative evaluation in the faculty peer review of teaching[J].Innovative Higher Education, 1996, 20(4):235-240.

[14][15]The University of Melbourne. Melbourne peer review of teaching process[EB/OL].[2019-11-30].https://melbourne-cshe.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/2974191/Melbourne-Peer-Review-of-Teaching-Process_FINAL-002.pdf.

[16]The University of Melbourne. Preparing a teaching portfolio for the Melbourne peer review of teaching program[EB/OL].[2019-12-13].https://melbourne-cshe.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/2974022/Guide-to-preparing-a-teaching-portfolio.pdf.

[17]The University of Melbourne. MPRT subject outline[EB/OL].[2019-12-23].https://melbourne-cshe.unimelb.edu.au/programs/teaching-and-learning/melbourne-peer-review-of-teaching-program/tier-2-the-melbourne-peer-review-of-teaching-mprt-program/the-subject-outline.

[18]The University of Melbourne.Peer-Review-Form-B.pdf[EB/OL].[2020-02-11].https://Melbourne-cshe.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/2812921/Peer-Review-Form-B.pdf.

[19]The University of Melbourne. FAQs[EB/OL].[2019-12-24].https://melbourne-cshe.unimelb.edu.au/programs/teaching-and-learning/melbourne-peer-review-of-teaching-program/faqs.

[20]The University of Melbourne. The Melbourne way[EB/OL].[2019-02-16].https://Melbourne-cshe.unimelb.edu.au/resources/categories/teaching-and-learning/teaching-in-practice/the-melbourne-way.

[22]周群英,劉晓雪.教学学术发展与大学教师教学评价制度创新[J].当代教育科学, 2019(1):35-38.

[24]ATKINSON D J, BOLT S.Using teaching observations to reflect upon and improve teaching practice in higher education[J]. Journal of Scholarship of Teaching and Learning, 2010,19(3):1-19.

[25]CAYGILL R,PEARDON M, WAITE C, et al. Attitudes towards peer review of teaching in medical education[J]. Focus on Health Professional Education: A Multi-disciplinary Journal, 2017,18(2): 47-60.

[26]杨柳.美国高校教师教学同行评议研究[D].开封:河南大学,2018.

[28]KOHUT G F,BURNAP C, YON M G. Peer observation of taching: perceptions of the observer and the observed[J].College Teaching, 2007, 55(1):19-25.

[29]刘进,沈红. 教学评议: 从“以学生为中心”到“以同行为中心”[J].高等教育研究,2016,37(6): 59-67.

[30]杨清.教师同行评价的文化分析[J].江西教育科研,2007(4):49-21.

[31]周美丽.大学教学同行评价的现状及对策分析[J].当代教育理论与实践,2011,3(9):55-57.

[32]王芳亮,道靖.高校教师同行评价有效性的影响因素及路径选择[J].当代教育科学,2012(11): 29-31, 54.

[33]朱丽.高校教学同行评价的影响因素研究——基于扎根理论的分析[J].高等理科教育, 2020(2):1-7.

[34]郭丽君,蒋贵友. 高校教学同行评议的制度化困境研究——新制度主义视角的分析[J].湖南师范大学教育科学学报, 2019,18(3): 100-104.

编辑 吕伊雯 校对 徐玲玲