学生评教如何实践“以学生为中心”?

2021-05-21李家新蔡一村

李家新 蔡一村

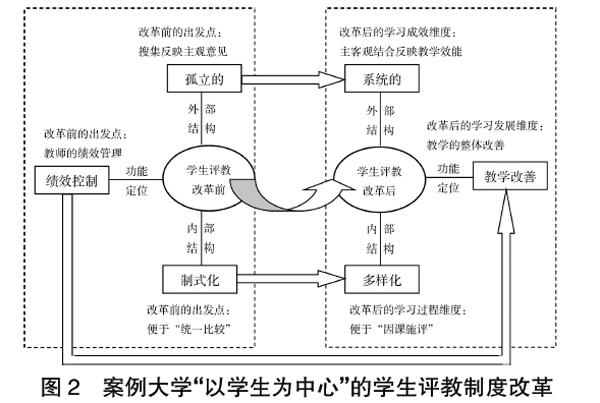

摘 要:文章以台湾地区的两所高水平大学为案例,分析了高校的学生评教改革如何通过制度设计与系统建构实践“以学生为中心”的理念。结合理论架构与案例分析发现,实践“以学生为中心”的学生评教制度改革主要体现在三个维度上:在学习成效维度上,主要表现为从“孤立”到“系统”的外部结构转变;在学习过程维度上,主要表现为从“制式化”到“多样化”的内部结构转变;在学习发展维度上,主要表现为从“绩效控制”到“教学改善”的功能定位转变。

关键词:学生评教 以学生为中心 大学教学 台湾高等教育

一、研究问题与理论基础

作为现代大学教育的基本理念,“以学生为中心”不仅意味着教与学的革命,而且要求高校教学管理及质量保障制度进行相应的转变。学生评教是高校教学质量保障制度中与学生关系最直接、最密切的部分,理论上应成为“以学生为中心”改革的重点,但在实践中往往缺乏相对成熟、系统的制度设计。学者指出,当前高校学生评教制度中学生本位的缺失导致其存在学生代人评教、形式意义大于实质意义、评教结果被误用、制度设计存在漏洞等问题[1];尽管有不少学者提出了“以学生为中心”的改革原则,如指标设置符合学生认知、组织方式方便学生参与、制度设计引入学生决策、结果聚焦学生发展等[2],但如何在操作层面的制度设计和系统建构中落实这些原则,仍缺少深入的阐释与具体例证。

基于此,本研究的主要问题在于揭示以学生评教为代表的教学质量保障制度在操作层面的制度设计与系统建构中如何具体地实践“以学生为中心”。从理论上讲,“以学生为中心”的本义是“把学生放在中心地位的一种学和教的方法”[3],可追溯到美国进步主义教育运动,并与西方国家的教育改革实践紧密相连。在高等教育领域,美国卡内基教育促进会主席博耶先后推出了系列报告——《重塑本科教育:美国研究型大学发展蓝图》(1998)、《重塑本科教育:博耶报告三年回顾》(2001)、《博耶八年回顾:本科教育的十个优秀指标》(2006),为“以学生为中心”的大学教学改革建立了理论基础,明确指出大学教学的目的并不仅仅是通过学科课程向学生传递知识,而应创设环境引导学生通过研究性学习自主建构知识,教学评价则应以学生的学习产出及成功的程度为依据[4]。美国“以学生为中心”本科教学改革(SC改革)所执行的“3650框架”将其内涵进一步归纳为“以学生发展为中心、以学生学习为中心、以学习效果为中心”的“新三中心”[5]。受这一思想影响,第四代评价理论也认为教学质量保障应从学生视角出发,立足于学生的学习成果、学习参与,以及包括反馈和回应在内的持续性、系统性的学习质量改善[6]。结合上述理论,本研究将“以学生为中心”视为一种关注学生及其学习过程、学习效果的教育理念,并将体现“以学生为中心”的教学质量保障视为由学习成效维度(体现在对学生学习效果的验证程度)、学习过程维度(体现在对学生学习参与及体验的关注程度)与学习发展维度(体现在对学生未来学业发展的促进程度)所组成的综合系统(见图1)。本研究对学生评教制度改革的分析将主要围绕上述三个维度展开。

二、研究对象与研究方法

研究选取台湾地区的两所高水平大学(以下简称为A校与B校)为对象,主要基于以下考量。其一,台湾地区有着延续四十余年的高等教育評价制度,在高校教学质量保障方面已具有了一定的积累与特色,“以学生为中心”是近年来学生评教制度改革的主要方向[7]。其二,A校是台湾最早开展学生评教的高校之一,其学生评教制度具有深厚的历史积淀及清晰的改革脉络;B校则是近年来全面推行“以学生为中心”改革并卓有成效的高校,对学生评教制度的系统化设计是其改革的重点与亮点。以这两所大学为研究对象,能够保证案例的典型性,同时兼顾历史与比较的视角,方便对制度改革进行深入分析。其三,海峡两岸具有相似的社会文化环境与高等教育发展基础,台湾高校的经验对大陆高校具有借鉴意义,能够保证分析的推广性(analytic generalization)。

研究主要运用案例研究法,旨在从细节层面揭示“以学生为中心”理念与操作层面的学生评教制度设计之间的关系。在数据资料收集方面以文献法为主,并辅以质性访谈,所收集的资料涉及四个方面(见表1),同时重点关注资料在不同背景下的变化,以期全面准确地把握制度改革的特征与脉络。原始资料收集结束后,采用NVivo11软件对其进行分解、编码等统一处理。

三、研究发现

(一)“以学生为中心”的学生评教制度改革及其特征

两所案例大学均为历史悠久的高水平综合性大学,且长期重视教学质量保障建设。台湾教育主管部门于2004年开始实施旨在鼓励大学开展教学提升的“奖励大学教学卓越计划”,两校在2005—2017年的9次选拔中7次入选。A校是台湾地区最早开展学生评教的高校之一,早在20世纪60年代就开始试行,自1982年起由教务处每学期例行实施。20世纪90年代,该校率先实行“全面品质管理”,全面强化对教学质量的关注,并在质量保障建设的过程中增强对学生学习过程及学习效果的关注。2000年,该校教育发展中心下设教育品质管理组,学生评教由该部门负责,并逐渐与教学单位评价等其他质量保障制度相结合,共同构成了整合性的系统。2006年,该校成立了学习与教学中心,大力推进“以学生为中心”的教学,强调“分享证据本位、学习中心与成果导向的教学知识,并落实课程、教学与评量的最佳实务”。在此期间,该校的学生评教制度历经多次修订,其范围、类型及导向逐渐得到了全面系统的改革与完善。B校也是较早建立学生评教制度的高校,2000年后,在参与“奖励大学教学卓越计划”等因素的影响下,该校大力推进彰显“以学生为中心”的教学改革,如落实混合教学跨域创新与课程创新教学方法的理念,促进跨域学习、培植基本能力与强化核心产业三大区域发展的教学创新等。在教学质量保障方面,该校在整合既有制度的基础上建立了以学生学习成果评估为导向的计划—实施—检查—行动(Plan-Do-Check-Act,PDCA)品质保证架构,形成了综合多种质量保障手段的学习成果评量系统,学生评教制度被逐渐整合进这一系统之中。

经分析比较发现,两所案例大学的学生评教制度及其改革路径具有一定的共性,这可能在某种程度上反映了台湾高校学生评教制度发展的普遍特征。其一,两所大学的学生评教都经历了较长的发展历程,并于20世纪90年代前后逐渐形成了较为成熟、稳固的学生评教制度。其二,两所大学在2000年后均不同程度地实施了“以学生为中心”的教学改革,学生评教制度也都随之发生了适应性的转变,这种转变主要在三个层面上展开,分别是外部结构层面(与其他教学质量保障手段的关系)、内部结构层面(指标体系、内容构成、问卷类型等)、功能定位层面(制度的价值取向)。其三,制度改革中最明显的特点,是两所大学的学生评教原本都是孤立存在的制度,但都在不断改革自身的同时,被逐渐整合进了新的以关注学生、学习为特色的教学质量保障系统之中。结合研究的理论框架分析发现,两所学校的学生评教制度改革与“以学生为中心”的三个分析面向呈现出一定的对应关系(见图2)。下文将分别予以阐释。

(二)学习成效维度:从“孤立”转向“系统”的学生评教外部结构

A校与B校的学生评教制度在建立之初都表现为孤立、单一的教学意见调查,其出发点是供教务部门收集学生对于教师的教学意见与满意度,与高校的其他教学质量保障手段并没有太大的关联。在开启“以学生为中心”的教学改革后,两校的学生评教制度不约而同地呈现出复杂化、综合化、系统化的态势,与系所评价、教师评价等其他教学质量保障手段的融合程度不断加深,特别是强调将学生主观的教学意见与客观的学习效果相结合,以弥补传统学生评教只反映学生好恶而非实际学习情况的弊端,通过主客观相结合、直接与间接相结合的方式,为学生评教制度确立了反映“学习成效”的新维度。以B校为例,该校传统的学生评教基本上仅与教务部门有关,而在改革后建立的学习成果评量系统中,学生评教则与学校多个部门、多种利益相关者、多种评价手段建立了联系,形成了以学习成效及体验为核心的新评价模式(见图3)。

具体而言,B校新建立的学习成果评量系统设计了核心能力达成度这一指标,反映学生不同课程的学习成果(如语言类课程的学习成果体现为沟通技巧、写作表达、社会议题表述等若干核心能力的达成度),学生评教则被纳入对该指标进行全面评量的大系统之中,其中除传统的对教师教学态度、教学设计、考评方式等方面的评价外,特别新增了学生对自身在该门课程中各项核心能力达成度的评价,并形成了反映学生在不同阶段学习成效状况及过程体验的子系统,包括:由学系于课程学习过程中执行的学期中评量;由教务部门于课程结束后执行的学期末评量;由教师设计并针对特定课程内容灵活施测的教师自行施测评量;由学生通过网络平台随时自由反馈的平时教学反馈。学生评教的结果,与包含学生作业、考试成绩分析等在内的课程单元评量,以及教师的课程自评、反映学生核心能力学习效果的宗旨—目标—核心能力(Mission-Goal-Objective,MGO)学习成果检核等各种直接、间接评价手段相结合,共同揭示学生的课程学习效果,并在汇总及有针对性地反馈后开展反思、检讨与改进。

传统的学生评教只关注学生对于教师的主观意见,往往难以反映实际的教学水平或学习效果;而传统的学生学习成果评量只关注分数、排名等客观数据指标,至于这些数据意味着什么、形成背后的原因是什么,则常常难以得到真实具体的反映。随着学生评教制度外部结构的转变及新的学习成果评量系统的建立,上述两个问题都得到了一定程度的解决。

(三)学习过程维度:从“制式化”转向“多样化”的学生评教内部结构

A校与B校早期的学生评教具有“制式化”的特点,即所有课程共同使用一份单一制式的调查问卷,其形式通常为利用李克特五级量表调查学生对于教师的教学态度、教材、教学方法等方面的满意程度。随着“以学生为中心”改革的逐渐开展,这种制式化的结构遭遇了两方面质疑:一是难以全面、准确地反映学生个性化的学习过程与学习体验;二是与新教学改革环境下日益多样化的教学情境、教学对象与教学内容格格不入。为此,两校均对学生评教的内部结构进行了系统性的调整,使其更能体现对于个性化学习过程、多样化教学情境的全面关注,确立了“以学生为中心”的学习过程维度。

具体而言,首先是对学生评教指标体系与内容构成的改革。两校通过多样化的指标与问题设计,打破了制式化评价只重视教师的教学过程、只强调通过评分对教师进行比较的窠臼,增加了大量反映学生实际学习感受与学习体验,以及学生判断自身学习效果的内容,试图尽可能全面地调查、分析和反馈学生在学习的不同阶段,对教学各方面、各环节的体验、意见及满意度。以A校1975年与2011年的学生評教题目为例(见表2),前者在指标及题目设计上更为标准化,且偏重于对于教师(教学中的“老师”)行为的意见;后者则出现了更为灵活的非标准化题目,且更为重视学生本人(教学中的“我”)对其学习体验及学习效果的评价。

其次是对学生评教问卷类型与实施方式的改革。两校均试图推动系所、专家或任课教师围绕不同的课程类型、学科专业、师生特点等设计多元化、差异化、特色化的学生评教问卷及其实施办法,使学生评教更加契合不同的情境脉络,更加科学、准确地反映学生的学习体验。如A校依据不同的课程性质与教学对象,制定了8种学生评教评量问卷,包括“大学部一般性课程”“大学部讲座课程”“研究所一般性课程”“EMBA硕士在职专班课程”问卷等,并配合英语教学设计专门的英文版问卷。与制式化的学生评教相比,多样化的内部结构凸显了“因课施评”的新理念,能够更有效地揭示“以学生为中心”教学环境下学生多样化的学习过程与学习体验。

(四)学习发展维度:从“绩效控制”转向“教学改善”的学生评教功能定位

A校与B校的学生评教均具有绩效控制的功能定位,都将学生评教结果作为教师晋升、加薪等的重要依据。这也符合台湾高校的普遍情况,据统计目前约有六成台湾高校将学生评教作为教师晋升的参考[8]。开启“以学生为中心”的改革后,随着对学生学习体验及学习效果关注程度的提高,两校对学生评教制度的价值和功能也进行了检讨与反思,特别是提高了对于评教后效果反馈与改进追踪的重视程度,强调将学生评教的结果科学、准确地应用于教学反思与学习改善,并将学生评教与新的教师教学发展机制、学生学习改善机制进行有机衔接与融合,通过一定的系统设计,将结果有针对性地应用于教师教学能力辅导、学生学习体验、学习成效改善等方面。这一改革体现了学生评教功能定位的转变,逐渐从对教师进行绩效考核的工具,转向对教学改善及学生发展保持持续关注、发挥持续影响的重要机制,使学生评教制度确立了“以学生为中心”的学习发展维度。

以A校为例,该校在改革过程中将学生评教制度与面向教师的教学支持与促进制度,以及面向学生的学习预警、协助、辅导、申诉制度等进行了有机结合,强化学生评教在教学发展中所扮演的角色。根据规定,若回收率在50%以上,单一科目评教总分低于4.0的教师就须改善教学流程;单一科目评教总分低于3.5,并且其中“教学方法”项目平均分也低于3.5的教师,须参加学习与教学中心组织的教学知能研习活动。每学期末,学校品质保证稽核处会将评教结果以密件方式通知相应的教学单位,单位主管将依据结果安排调查与恳谈,以便更详细地了解具体的教学问题(见图4)。通过相对完善的追踪辅导机制,学生评教的结果得到了科学有效的应用,课程安排与教师教学也得到了有针对性的优化完善,体现了学生评教对教学改善及学生发展的持续性影响。

四、总结与讨论

研究对两所案例大学“以学生为中心”理念下的学生评教制度改革进行了初步分析。研究发现,随着高校“以学生为中心”教学模式的逐渐建立,以学生评教为代表的教学质量保障制度也在发生着与之相匹配的改革。从操作层面来看,案例大学学生评教改革的制度设计与系统建构在很大程度上契合“以学生为中心”教学质量保障的理论维度。在学习成效维度上,改革前的学生评教仅仅是孤立地收集学生教学满意度的工具,并不具有评价学生学习效果的结构设计与制度安排;改革后的学生评教则逐渐通过与其他教学质量保障手段相结合、构建教学评价系统的方式,从主观层面验证、评价和反映学生的学习效果,既弥补了客观评价手段只注重数据信息的不足,也体现了“以学生为中心”的教学质量保障对学习成效的关注。在学习过程维度上,改革前的学生评教强调制式化的内容与形式,难以反映学生个性化的学习过程与学习体验,也与日益多元的教学情境、对象及内容不相适应;改革后的学生评教则通过指标体系、内容构成与问卷类型等内部结构改革,全面、准确、强烈地关注学生在不同教学情境下的教学参与和教学体验。在学习发展维度上,改革前的学生评教以绩效控制为主要取向,在功能定位上仅着眼于对教师的绩效管理,对教学改善的影响相对间接且有限;改革后的学生评教则强调将评教科学、准确地应用于教学反思与学习改善,强化评教制度与教学发展机制之间的关系,使其能够直接而强烈地发挥对学习改善的持续性影响(见表3)。

与台湾高校类似,大陆高校当前也正处于“以学生为中心”的教学改革进程之中,尽管新的教学模式、教学方法层出不穷,但与新的教学理念相匹配的教学质量保障制度还有待进一步建构。尽管本研究仅仅是针对两个典型案例的分析探讨,但对当前的改革实践仍有一定的启示意义。其一,“以学生为中心”的学生评教不应是简单、孤立的教学意见与满意度收集,而应成为从学生角度反映学习成效的重要工具。这一转变的实现,意味着对学生评教制度及其与客观教学质量评价手段之间的关系进行系统化的结构设计。其二,“以学生为中心”的学生评教不应拘泥于统一的标准与方式,而应充分关注课程教学的各个环节与各个方面,以及不同的教学情境、教学对象与教学内容,全面、准确地反映学生个性化、多样化的学习体验。这一转变的实现,需要借助于指标体系、内容构成与问卷类型等内部结构方面的多样化设计。其三,“以学生为中心”的学生评教不应仅强调对教师进行绩效管理或考核的功能,而应凸显其对于教学发展与改善的重要作用。这一转变的实现,有赖于对学生评教制度应用方式的调整,以及与教师教学发展机制、学生学习改善机制的有机衔接与充分融合。

参考文献:

[1]别敦荣,孟凡.论学生评教及高校教学质量保障体系的改善[J].高等教育研究,2007(12):79.

[2]李贞刚,陈强,孙婷婷.“以学生为中心”改进学生评教的思考与实践[J].现代教育管理,2009(1):62.

[3]MACHEMER P L, CRAWFORD P. Student perceptions of active learning in a large cross-disciplinary classroom[J]. Active Learning in Higher Education, 2007, 8(1):9.

[4]The Boyer Commission on Educating Undergraduates in the Research University. Reinventing undergraduate education: A blueprint for Americas research universities[R]. Stony Brook: State University of New York at Stony Brook, 1998.

[5]趙炬明.聚焦设计:实践与方法(下)——美国“以学生为中心”的本科教学改革研究之三[J].高等工程教育研究,2018(3):37.

[6]杨彩霞,邹晓东.以学生为中心的高校教学质量保障:理念建构与改进策略[J].教育发展研究,2015(3):33.

[7]李家新,汤俊雅.台湾地区研究生教育质量保障体系的结构与特点[J].学位与研究生教育,2018(9):73.

[8]张德胜.台湾地区大学校院“学生评鉴教师教学”制度之研究[J].师大学报:教育类,2005(2):222.

[9]黄子嫣.台湾地区大学校院教学评鉴制度之研究[D].新北:淡江大学,2012.

编辑 吕伊雯 校对 徐玲玲