荆门探区上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组页岩气地化特征

2021-05-21柳吉荣李小明

柳吉荣,李小明

(华北科技学院安全工程中心,北京 101601)

一个沉积盆地的多套地层中并不是每个地层都是生油气层。在多套生油气层中必须根据有机地球化学特征,即有机质丰度、成熟度特征、类型指标的高低,并结合烃源岩分布面积和厚度,最终确定一个地区的主要生油气层和次要生油气层。本文通过有机碳含量、干酪根显微组分、镜质体反射率等方法对荆门地区五峰组—龙马溪组页岩地化特征进行详细评价,以有机地化特征论证评价层系烃源岩的质量。

1 区域地质背景

1.1 构造特征

荆门探区位于中扬子地区的中北部,主体范围位于当阳复向斜的北部。当阳复向斜属荆门、南漳、远安、宜昌、当阳、公安及荆沙等市、县所辖(图1)。区域构造位置为扬子准地台中扬子坳陷中部。西为黄陵—神农架背斜,东为乐乡关复背斜, 北与巴洪冲断背斜带相邻,西南及南侧分别为宜都复背斜和崇阳—通山冲断背斜带(图2),总面积15 077km2[1]。

图1 荆门探区概况图(据参考文献[1],略有修改)

1.2 地层特征

荆门探区地层发育比较齐全,从元古界至新生界均有出露。晚奥陶世到志留世依次发育临湘组、五峰组、龙马溪组、罗惹坪组、纱帽组,其中,五峰组和龙马溪组富含黑色页岩。

临湘组:岩性主要为灰、灰黄或灰绿色中-厚层瘤状灰岩或泥质灰岩,与上覆灰绿色或黑色五峰组页岩整合接触。

五峰组(O3w):下部岩性主要为页岩,上部黑色硅质、炭质页岩,常见的五峰组岩性是黑色页岩和硅质页岩。富含笔石,与上覆龙马溪组呈平行不整合接触。

龙马溪组(S1l):中上部岩性主要为砂质页岩和页岩,夹粉砂岩及砂岩薄层,下部岩性主要为黑色页岩、硅质和炭质页岩。富含笔石,与下伏五峰组在大部分地区呈整合接触, 在局部地区因缺失下部黑色页岩而呈平行不整合接触[2]。

罗惹坪组(S1lr):岩性主要以砂质页岩、粉砂岩、灰岩为主。与下伏龙马溪组、上覆纱帽组均为整合接触。

纱帽组(S2s):岩性主要为粉砂岩、细砂岩,夹砂质页岩。砂岩层面上常见发育的波痕构造及虫迹等。纱帽组与下伏地层呈整合接触。与上覆云台观组呈平行不整合接触。

1.3 沉积背景

根据对荆门地区龙马溪组野外露头剖面、钻井岩心以及镜下薄片的详细观察描述与研究,并结合区域构造、沉积背景及沉积相的识别标志等资料, 认为研究区五峰组—龙一13小层为深水泥质陆棚沉积环境,发育黑色硅质页岩和灰黑色黏土质硅质页岩; 龙一14小层和龙一2亚段中下部为半深水泥质陆棚沉积环境,发育灰色黏土质页岩; 龙一2亚段上部至龙马溪组顶部为浅水泥质陆棚沉积环境,主要发育浅灰色-灰绿色粉砂质泥岩夹薄层粉砂岩;龙一2亚段至龙二段(厚330~600m)与上奥陶统临湘组致密瘤状灰岩(厚30~50m)共同构成五峰组—龙马溪组页岩气藏的顶底板,有利于页岩气保存[4-5]。

图2 荆门探区构造(据参考文献[3],略有修改)

2 烃源岩地化特征

2.1 有机质丰度

有机质丰度是评价烃源岩的重要指标,是判断烃源岩生烃能力强弱最基础的指标。现在对烃源岩有机质丰度的评价主要是地球化学的方法,使用的评价指标主要有有机碳(TOC)、氯仿沥青及生烃潜量(S1+S2)。由于荆门地区奥陶世五峰组—志留统龙马溪组页岩演化程度过高,氯仿沥青“A”及总烃等方法不适合,因此总有机碳含量成为评价页岩的重要指标。

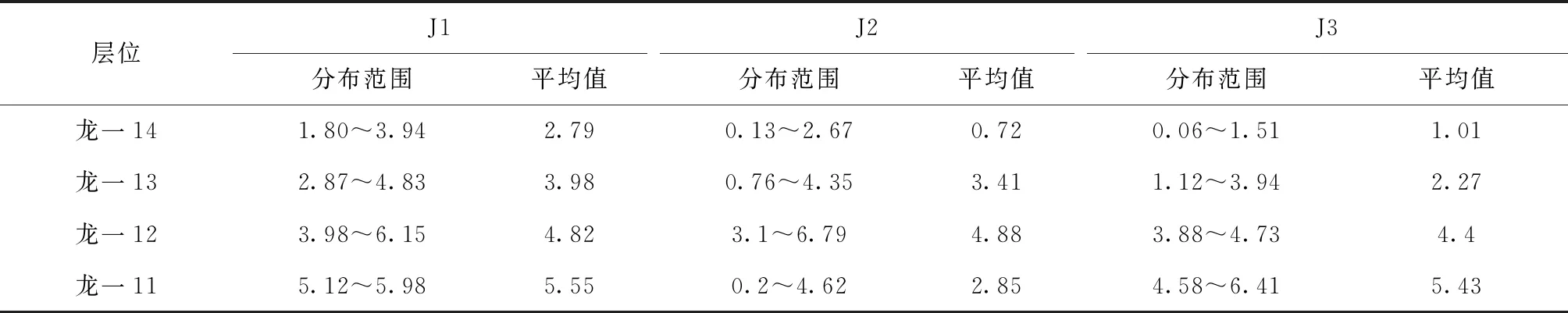

有机碳含量可以作为储层的分类标准,本文只针对有机地化特征进行分类(表1)。根据荆门地区及钻井钻遇五峰组、龙马溪组页岩样品有机碳含量统计数据分析,其中,龙马溪组四个小层TOC平均值均大于2.0%,J1井龙马溪组4个小层平均值为4.28%;J2井龙马溪组4个小层平均值为2.96%;J3井龙马溪组4个小层平均值为3.28%;J1井、J2井、J3井页岩有机碳含量较高,几乎全部达到优质烃源岩标准(表2)。

表1 储层分类标准(据参考文献[6])

表2 各井龙马溪组各层位有机碳含量统计

表3 各井五峰组有机碳含量统计

J1井五峰组平均值为4.02%;J2井五峰组平均值为1.49%;J3井五峰组平均值为3.19%;有机碳含量较高,几乎全部达到优质烃源岩标准(表3)。为了更加直接地研究龙马溪组、五峰组有机质的分布情况,绘制了研究区有机碳质量分数的等值线图(图3、图4)。

图3 荆门地区龙马溪组有机碳含量平面分布

图4 荆门地区五峰组有机碳含量平面分布

综上所述,在J1井附近TOC值较J2井和J3井高,从有机碳含量分析可知荆门地区五峰组—龙马溪组TOC较高,总体上为好的含气页岩。由于采样与送样过程中选取了岩性较为有利的岩样样品进行实验分析,所以获得的TOC测试数据结果偏高,可能对该区有机碳含量的分析结果产生一定的影响。

2.2 有机质类型

有机质类型反映了烃源岩有机质的质量,不同的生油母质类型通常具有不同的生油气能力。划分有机质类型的方法较多,目前常用氢指数-氧指数图版、类型指数(S2/S3)、H/C-O/C的范式图、饱和比以及干酪根镜鉴、显微组分结果所推出的类型指数TI值来判别(表4)。

表4 烃源岩干酪根TI值划分标准(据参考文献[7])

本文采用TI值来判别干酪根类型,即根据有机显微组分的百分比计算,其公式:

TI=(MB×100+E×50-V×75-I×100)/100

(1)

式中:MB—腐泥组含量,%;E—壳质组含量,%;V—镜质组含量,%;I—惰质组含量,%[6]。

研究区J1井志留系龙马溪组6个的有机显微组分测定显示,样品干酪根TI值分布在2~32(表5),根据表4可以看出J1井龙马溪组干酪根类型主要为Ⅱ2型。另外对另两个井的样品进行了分析测试,推测出两条剖面干酪根类型以Ⅱ型为主。因此荆门地区五峰组—龙马溪组干酪根类型主要以Ⅱ型为主。

表5 荆门地区J1井龙马溪组泥页岩干酪根显微组分统计

2.3 有机质成熟度

有机质成熟度是衡量页岩生烃潜力的重要指标。目前采用有机质镜质体反射率来确定有机质成熟度,其划分标准如表6所示。

表6 烃源岩成熟度划分标准(据参考文献[8])

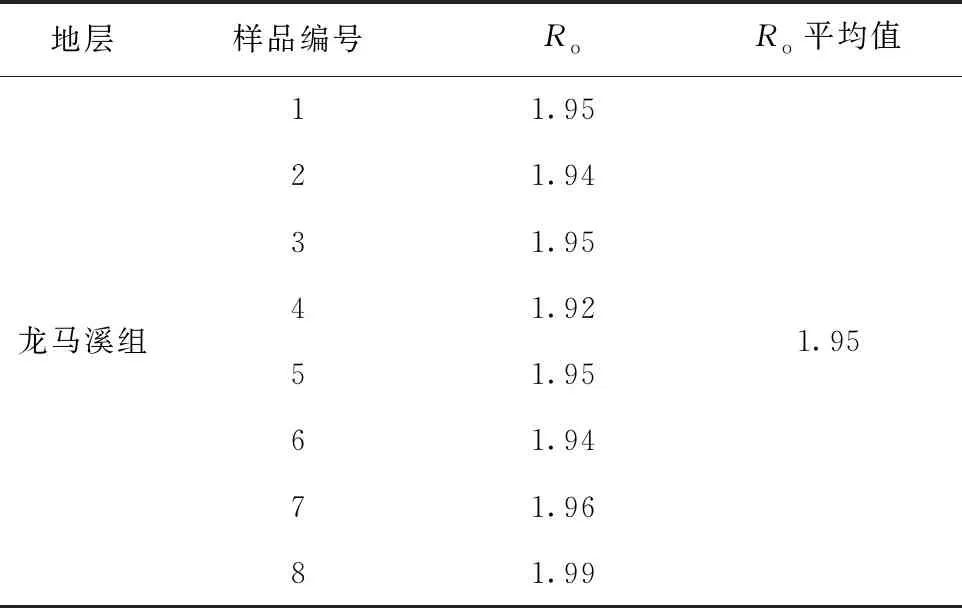

荆门地区五峰组-龙马溪组页岩镜质体反射率测试样品得出:J1井和J3井相对较高,Ro平均值分别为3.01%和2.86%,处于过成熟阶段,利于生气;(表7、表8);J2井龙马溪组Ro为1.92%~1.99%,Ro平均为1.95%(表9)。从测试结果看出,荆门地区五峰组—龙马溪组页岩的Ro平均值较高,已处于过成熟演化阶段。

表7 J1井龙马溪组镜质体反射率统计

表8 J3井龙马溪组镜质体反射率统计

表9 J2井龙马溪组镜质体反射率统计

研究区龙马溪组有机质成熟度分布情况(图5)。

五峰组Ro样品较少,J1井Ro平均值为2.82%,J3井Ro平均值为3.09%,J2井Ro平均值为2.64%(表10)。研究区五峰组有机质成熟度的分布情况见图6。

表10 五峰组镜质体反射率统计

图5 荆门地区龙马溪组镜质体反射率平面分布

图6 荆门地区五峰组镜质体反射率平面分布

根据研究区内龙马溪组成熟度平面展布图可以看出,研究区北部龙马溪组页岩热演化程度高,南部相对较低。总体上,Ro值呈现出由研究区中心向两侧方向增大的变化趋势。研究区中心大部分地区龙马溪组泥质岩Ro小于3%,而位于两侧周边的源岩热演化程度相对较高,已进入过成熟生干气阶段。

2.4 基于有机地化特征的烃源岩分类评价

根据本次页岩气有机地化特征分析评价结果,按照储层类型分别评价有利区,研究区龙马溪组页岩气富集以Ⅰ类储层最优,划分为有利区;Ⅱ类储层次之,划分为较有利区;Ⅲ类储层最差,划分为远景区。将龙马溪组有机碳含量和镜质体反射率的平面展布图进行叠加(图7)。平面上,有利区主要集中在研究区南部和北部,较有利区在研究区中部地区,而远景区则分布在中西部地区,五峰组由于其镜质体反射率展布图在研究区内均为Ⅰ类储层,则其进行叠加即为有机碳含量展布图,区内Ⅰ类储层所在南北部地区为有利区,Ⅱ类储层所在较南北地区即为较有利区,Ⅲ类储层所在地区即为远景区,参照前人提出的有利区选区标准及本次研究成果,综合认为研究区内南北部,为页岩气勘探的最有利区。总体来说,本区块页岩气富集条件十分有利。

图7 龙马溪组页岩气有利区分布

3 结论

1)下志留统龙马溪组根据野外露头剖面、 钻井岩心及镜下薄片研究, 整体沉积相为陆棚相, 包括深水陆棚和浅水陆棚;龙马溪期沉积相带在平面展布上具有:沉积早期主要发育陆棚相深水陆棚亚相泥质深水陆棚微相;沉积晚期主要发育砂泥质浅水陆棚微相和泥质浅水陆棚微相。

2)荆门地区龙马溪组页岩TOC平均值为3.51%,五峰组为2.9%;总体上为好的含气页岩;在有机碳平面展布图上,区内中部和北部为优质源岩发育区。有机质类型主要为II型。有机质演化程度整体较高,平均达到2.61%,五峰组为2.85%;在有机质成熟度平面展布图上,整体上Ro值呈现出由坳陷中心向翼部方向增大的变化趋势。

3)从有机碳含量及镜质体反射率综合分析来看,研究区J1井和J3井附近为有利区,J2井附近为较有利区,研究区中西部地区附近为远景区。