江南历史街区中小气候因子与热舒适性关联性研究

2021-05-21熊瑶,严妍

熊 瑶,严 妍

(南京林业大学 艺术设计学院,江苏 南京 210037)

历史街区是指文物古迹较为集中,其现状格局与风貌能较完整地体现出某一历史时期传统风貌和民族地方特色的街区.历史街区是城市文化的缩影,也是构成城市文脉的重要组成部分,更是老城居民的生活之地、外地旅客的游赏之处,其存在的重要性在今日不容忽视.当前,随着经济高速增长,受城市空间形态、人为热源、下垫面改变的影响,城市热岛效应加剧,形成特有的“局地气候”,导致城市极端天气增加,风热环境恶化,严重威胁居民身心健康.与此同时,快速推进的城市化进程,使得大量历史街区受困于“钢铁森林”的重重围绕下,其宜居、宜游性大幅降低.因而,在城市环境灾难频发的今天,对历史街区进行复兴、重建时,风热环境已成为评价设计方案的重要考量因素.

小气候(Microclimate),亦名微气候,是指由下垫面的某些构造特征所引起的近地面大气中和上层土壤中的小范围气候.其范围主要是指从地面到10~100 m高度空间内的气候,这一层级受区域条件、外部环境等因素影响与所处的地区气象环境有明显差异,且呈现较为明显的局部气候异动现象.

近几十年来,国内外学者针对不同地域气候和不同城市空间,对小气候理论和热舒适性概念进行了深入探索.1995年,Brown RD[1]界定了户外小气候的关键指标为空气温度、相对湿度、风速风率、太阳辐射等,并指出景观元素及其组成方式对小气候有重大影响.2001年,Matthias[2]等人在研究景观与不同类型的土地之间的关联时,采用ENVI-met模拟软件将小气候因子与人体热舒适度相结合,构造出一个适合于与城市气候环境相关的生物气候图.2003年,Oliveti[3]等通过实测来评估不同条件下地表温度与天空热辐射的关系,利用热平衡方程确定了对流流量,并解决了红外辐射交换系数和热流量交换的评估问题.2005年,M.Rohinton Emmanuel[4]从理论和实践两个方面共同探讨了热带地区气候适应性的城市设计策略与方法.2010年前后,国内专家学者开始将此理念逐步引入室外环境.2010年,蔡强新[5]通过采集室外物理数据以及问卷调查的方式,提出关于住区户外环境热舒适性的分析方法.2015年,薛思寒[6]通过解析空气温度、相对湿度以及风速因子的时空分布与变化规律,定量分析了岭南地区园林景观要素对小气候的调节作用.2016年赵晓龙[7]等选取步行街为研究对象,依托rayman平台计算出热舒适度值,分析了行道树形态特征对小气候环境的调节作用.2019年,吴隽宇等[8]从小气候的研究尺度、研究区域、研究方法、研究体系角度,并对我国小气候研究发展做了详细综述.

综合上述研究成果,本研究选取空气温度、相对湿度、平均风速三种主要气象因子,通过现场小气候实测,以获取研究对象风、热环境参数,并采取问卷调查结合数字软件(rayman)计算评估人体热舒适感受的生理等效温度值(PET),从而主客观结合解析人体热感受.将实测气象因子值与生理等效温度值作回归分析,探究两者的关联性及其因果关系,并提出各测点具体的改造策略,也为同类型的历史街区更新提供有益的方法和思路.

1 研究方法

1.1 研究对象

高淳区位于江苏省南京市,文化底蕴丰富,历史悠久.其地处北亚热带和中亚热带过度季风气候区,年平均降水量为1 157 mm,在我国气候分区中为夏热冬冷地区,全年日平均温度区间为28.6~-2.2 ℃,其中,极端最高、最低气温分别为39.7 ℃、-13.1 ℃.本文研究对象为南京的高淳老街,场地占地面积约为1 hm2,内部地形平坦,空间布局多样,建筑组合排列复杂,场地纵横交错呈规律化,人群分布较为平均,适宜作为研究场地.

1.2 测点设置

根据现场考察,选取冬夏两季晴朗无风的典型气象日为代表,夏季气象日选择为2019年7月21日,冬季气象日选择为2020年1月19日.测量工具有DHM2A通风干湿表、FYF-1三杯风向风速仪,分别手持仪器距地1.5 m定点观测,与胸线齐平,以确保测量数值不受下垫面、水体等其他要素干扰,从而使测量数值更贴近实际情况.测点根据不同的景观要素和建筑方位设置,以确保选取类型覆盖整个场地,如图1,表1:

图1 测点分布图

表1 高淳老街冬夏两季测点现状表

1.3 问卷调查及结果分析

据前文所述,问卷调查的作用在于提取游客的主观感受而获得人体热感觉评价,利于把握人在空间中的态度和倾向.人体主观热感觉分为心理和生理两种,与城市小气候和客观热舒适性息息相关,但具有不稳定性,难以量化和把控.人的心理适应作用会在当周围小气候条件不佳时,自动调节人对于不舒适状态的忍耐力.随着四季更替,人的生理适应能力亦会有意识的提醒自身增减衣物,调节人体新陈代谢速率,以达到热舒适平衡.问卷调查中所得到的不同季节的人的衣着打扮,可作为数据计入rayman的服装热阻系数(clo),进而佐证基于数字平台的客观人体热感受分析,以完善研究的科学性与全面性.

本次研究将问卷调查分别冬夏两季,根据不同季节人群穿打扮及体表感受.在夏季人体感受主要分为舒适、比较舒适、一般、热、比较热、非常热六个衡量值;在冬季分为非常冷、比较冷、冷、凉、稍凉、适中六个衡量值.其中,在夏季各测点分发问卷一共440份,收回392份有效问卷,在冬季共分发问卷440份,收回409份有效问卷.问卷调查结果如下图2.

如图2,夏季人体热舒适呈谷状分布,“比较热”和“非常热”指数集中在12∶00~16∶00,在13∶00~14∶00达到峰值;其中傅家巷和河滨街尤为炎热,在8∶00~10∶00以及17∶00~18∶00为主要舒适阶段.冬季人体感受大多偏冷、凉,在12∶00~14∶00普遍感受适中;而在8∶00~10∶00和17∶00~18∶00阶段人体热舒适为“非常冷”和“比较冷”,其中最具代表性的有河滨街.

图2 冬夏两季问卷调查人体热舒适分布比例

2 结果与分析

2.1 冬夏两季小气候实测分析

2.1.1 夏季

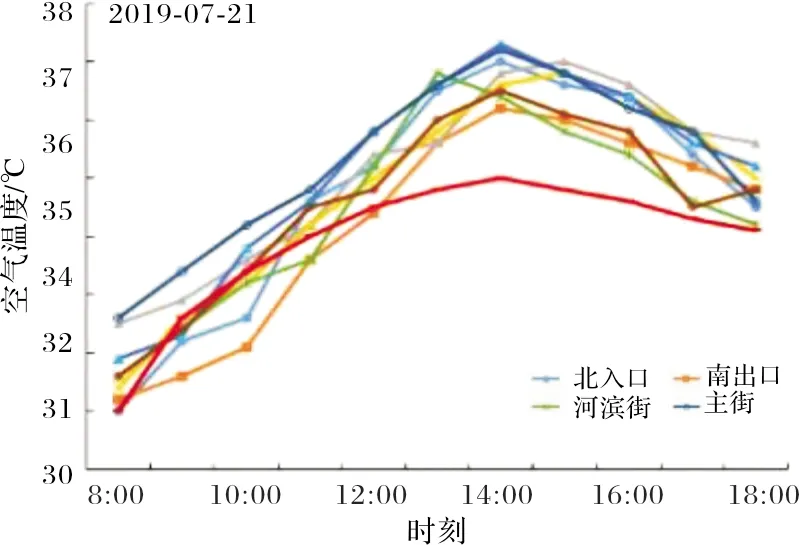

从2019年7月21日实测数据与气象数值来看(图3),夏季空气温度各测点普遍在13∶00~14∶00达到峰值,其中在14∶00空气温度达到拐点,14∶00各测点空气温度分布为:傅家巷(37.4 ℃)>主街(37.2 ℃)>北入口(37 ℃)>吴氏宗祠(36.8℃)>关帝庙(36.6 ℃)>仓巷入口(36.5 ℃)>河滨街(36.4 ℃)>南入口(36.2 ℃)>气象(35 ℃).夏季相对湿度14∶00各测点排布如下:吴氏宗祠(54.3%)>关帝庙(51.4%)>仓巷入口(50.2%)>北入口(49.8%)>主街(49.6%)>河滨街(49.4%)>南入口(48.7%)>傅家巷(48.5%)>气象(48.2%).综合来看,相对湿度变化稳定的是吴氏宗祠,波动较大的为北入口和关帝庙.以14∶00为例,各测点的平均风速分布如下:气象(1.8 m·s-1)>北入口(0.26 m·s-1)=仓巷入口(0.26 m·s-1)>南入口(0.16 m·s-1)>主街(0.15 m·s-1)>河滨街(0.03 m·s-1)>吴氏宗祠(0.1 m·s-1)=关帝庙(0.01 m·s-1)=傅家巷(0.01 m·s-1).所有测点的平均风速值都远低于气象数值,其中,风感强烈的地方有吴氏宗祠和关帝庙.

图3 夏季各测点小气候因子实测分布图

据上述分析可知,夏季太阳辐射强烈,主街温度高于其他测点,这是由于场地内仿古砖铺地及建筑物表皮的蓄热性导致温度升高,又无大量植物和水体调节,从而相对湿度较低,形成了干燥的局部“热岛”.而植物的蒸腾作用能够显著调节湿度,缓解强烈的太阳辐射所造成的湿度降低,如南入口与关帝庙,二者空气温度并不高,且湿度值也适中.在江南地区,夏季通常为东南季风,东南-西北走向更适合通风廊道的营造,自然风能带走场地内过多的热量,而其他走向的廊道或多或少阻挡了自然风,因而建筑方位不符合条件的傅家巷则不能直接通过季风来调节区域小气候.因此,人体热感受较为舒适的测点为关帝庙和南入口.

2.1.2 冬季

从2020年1月19日实测数据来看(图4),各测点空气温度趋势走向大致相同,空气温度从10∶00开始大幅度上升,在12∶00~15∶00中达到峰值.在14∶00各测点分布如下:主街(11.3 ℃)>南入口(10.6 ℃)>气象(10 ℃)>关帝庙(9.8 ℃)>河滨街(9.7 ℃)>北入口(9.6 ℃)>吴氏宗祠(9.4 ℃)>傅家巷(9.2 ℃)>仓巷入口(9.1 ℃).相对湿度则从9∶00开始陡降,16∶00开始回升,14∶00各测点分布为南入口(52.3%)>关帝庙(51.8%)>傅家巷(51.6%)>北入口(51.4%)>吴氏宗祠(50.9%)>河滨街(50.8%)>仓巷入口(50.4%)>主街(49.8%)>气象(49%).从平均风速实测图表中综合来看,河滨街的平均风速较其他测点则更为强烈.同样以14∶00为例,可看出各测点分布为:气象(0.5 m·s-1)>河滨街(0.3 m·s-1)>主街(0.15 m·s-1)>北入口(0.1 m·s-1)=仓巷入口(0.1 m·s-1)>南入口(0.08 m·s-1)=关帝庙(0.08 m·s-1)>吴氏宗祠(0.05 m·s-1)>傅家巷(0.03 m·s-1).

图4 冬季各测点小气候因子实测分布图

由上述分析可得,冬季主导风为西北风,因此西北走向的河滨街和主街的平均风速普遍较高,加之街道狭长,从而形成了较大风力的通风走廊,其中河滨街在14∶00达到最高值,为0.3 m·s-1,主街则在18∶00达到峰值,为0.3 m·s-1,而南入口的北面建筑挡住了部分强风,使得场地内无强烈风感.同时东西面的建筑物若过于高大亦会阻挡过多的太阳辐射,造成不舒适的寒冷,譬如北入口与河滨街,其中,河滨街的空气温度均值更是低于气象温度均值.此外,南出口场地内的落叶大乔位于场地中央,由于在冬季,南出口上方空间开阔且无遮挡,能够吸收大量太阳辐射,因而使得该场地内空气温度值较高,相对湿度平均值也高于其他测点.因此在冬季,南入口人体感受最为舒适.

2.2 PET与小气候因子关联性讨论

本次研究采用生理等效温度(Physiological Equivalent Temperature,PET)作为人体热舒适性评价指标.随着气象学和人体热量平衡的进一步发展,由Peter Hoppe[9]在慕尼黑人体热量平衡模型(MunichEnergy Balance Model for Individuals,MEMI)的基础上推导而来.定义为给定环境下的生理平衡温度, 其值等于典型室内环境下达到室外同等的热状态所对应的气温.PET能够计算给定环境条件下真正的热量流和人体温度,至今被诸多研究者用来作为人体热舒适的重要评价指标.经过近几十年来国内外专家学者的不断完善,PET是目前较为完善且能够成熟运用于各种小气候研究的评估方法.

本次研究主要讨论以空气温度、相对湿度以及平均风速与PET的相关性.由上述研究可知,目前计算PET较为常见的软件为rayman,在该软件面板中输入测量日期、各测点的海拔经纬度、人体因素、服装热阻系数以及在不同时间段内的小气候因子数值,综合上述问卷调查中的人群分布和穿衣程度,将人体因素设置为1.75 m高、75 kg、35岁的男性,冬季服装热阻系数设置为1.1 clo,夏季为0.6 clo,即可得出在不同季节不同时间的相关测点的PET值[10].

以14∶00为例,各测点PET值大小分布如下,冬季为北入口(17.2 ℃)>南出口(17.1 ℃)>主街(16.8 ℃)>傅家巷(16.3 ℃)>关帝庙(16.2 ℃)>吴氏宗祠(15.8 ℃)=河滨街(15.8 ℃)>仓巷入口(14.8 ℃),夏季为北入口(46.7 ℃)>傅家巷(45.8 ℃)>主街(45.4 ℃)>吴氏宗祠(44.8 ℃)>南出口(44.7 ℃)>河滨街(44.5 ℃)>关帝庙(44.2 ℃)=仓巷入口(44.2 ℃).从排列结果可以看出,冬季河滨街、仓巷入口的PET值较其他测点略低,其人体感受为微凉,属于轻微冷应激反应,夏季北入口、傅家巷的人体热感受为很热,属于极端热应激反应,极不舒适.

此结果基本与问卷调查基本一致,在14∶00的夏季感到“比较热”和“非常热”且引起人不舒适的场地主要为有傅家巷和主街,在冬季的14∶00感到“适中”且较为舒适的场地有关帝庙和傅家巷.问卷调查与rayman的所得出结果的其差别在于问卷调查除了记录人体主观反应,还包含了不可避免的人为热量,而根据徐熙炎[11]等人的研究表明,人类在日常活动所产生的人为热量对小气候的影响微乎其微.因而利用rayman计算的数据所得出PET,并将其进一步量化,使得研究更为直观,并未脱离实际.

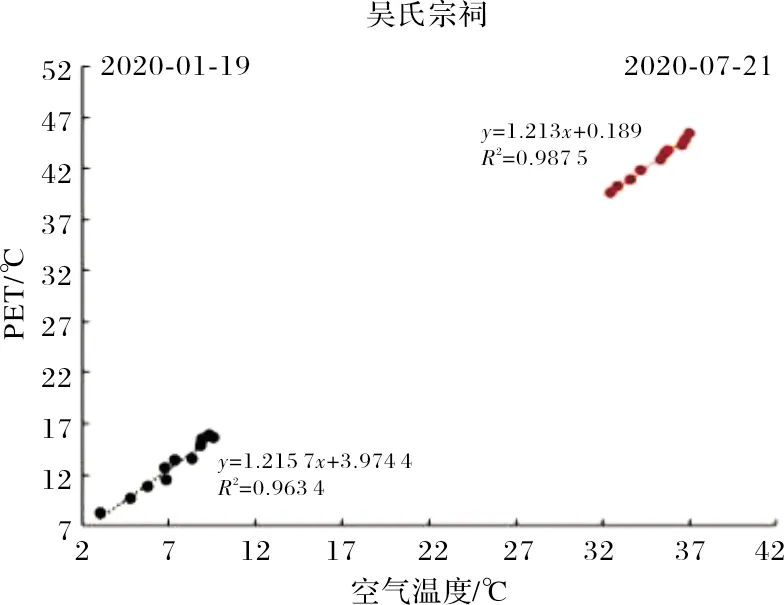

2.2.1 PET与空气温度

根据分析冬夏两季的PET值与温度的相关性情况,绝大多数R2值大于0.9.夏季R2值分布为:仓巷入口(0.998 4)>吴氏宗祠(0.987 5)>傅家巷(0.981 9)>南入口(0.972 6)>河滨街(0.971 4)>北入口(0.963 4)>气象(0.947 8)>关帝庙(0.935 7)>主街(0.934 7).冬季为仓巷入口(0.983 6)>南入口(0.982 4)>关帝庙(0.965 7)>吴氏宗祠(0.963 4)>主街(0.962)>河滨街(0.939)>傅家巷(0.936 3)>气象(0.971 3)>北入口(0.839 5).由此可知在高淳老街中,空气温度是与生理等效温度影响最相关的小气候因子.随着时间的增长,呈正相关性.其中仓巷入口的冬夏两季回归效果最为明显,这是由于该点的场地现状为半开敞空间,场地开阔无水无植物,没有任何干扰因素,太阳辐射成为主要原因.

2.2.2 PET与相对湿度

2.2.3 PET与平均风速

图5 冬夏两季PET与小气候因子关联性分析图(以吴氏宗祠、仓巷入口为例)

3 结论与讨论

本次研究选取影响热舒适性的景观要素主要包含:建筑与街道的高宽比、建筑方位及空间组合、植被覆盖率与下垫面4类,影响该结果的主要原因与分析如下:

(1)建筑与街道的高宽比

过高的建筑在夏季遮挡强烈的太阳辐射的同时,也会影响植物的生长,阻碍空气流通,在心理上给人造成压迫感,在冬季也会使得空间呈现“极不舒适”状态.据上述综合研究可知,在夏季,河滨街、仓巷入口人体热感受普遍较为舒适,因而夏季合适建筑与街道的高宽H/W区间比约为1.09~1.54,冬季则是北入口、南出口人体热感受明显优于其他测点,其冬季适合的高宽比H/W值区间应在0.34~0.8最为合适.

(2)建筑方位及空间组合

就建筑方位而言,在江南地带常见的夏季风为东南风,符合风向即东南方向无过高建筑遮挡的空间,则可利用自然季风调节局部微气候,减少人为能源消耗,譬如夏季的河滨街.而在空间组合中,不阻碍风道的、西北面有建筑遮挡的半开敞空间,在夏季较其他空间则表现更为舒适凉爽,在冬季亦可抵挡部分西北风,避免“寒冷”的户外感受,从而保持空间的恒温性,综合而言河滨街、南出口的表现略优于其他测点.加之配置适量的休憩设施,能够成为良好的停留空间,大大提升了空间的使用率.

(3)植被覆盖率

植物能够起到降温增湿的作用,调节微气候.然而目前历史街区的植物配置和栽植多为传统模式,植物类型以单一的乔木或者灌木为主,且功能多为建筑的点缀或配景[12].在更新改造中,除应保留传统民居利用植栽保护墙面、防止西晒等作法,还应在公共空间中运用合理的植物配置,充分发挥其生态功能.如在有限的空间内,以乔木为主,辅以灌木丰富下层空间,地被装点花草,形成高低错落的复层种植模式.而乔木的选取应以阔叶落叶乔木为主,在夏季能阻挡强烈的太阳辐射,形成舒适的林荫空间,而在冬季落叶后,由便于纳阳,缓解寒冷气候造成的不适.

(4)下垫面

历史街区下垫面种类多样、纹路特殊,如砖石、仿古砖、花岗岩、青砖等.下垫面对人体热舒适度的影响,主要体现在粗糙程度、颜色、比热容、反射率、吸收率以及透水性等.现存的历史街区路面多为透水性较差的铺装材质,纹理凹凸不平,对太阳的反射率低,吸收率大,使得下垫面层温度远远高于气象温度,在较为闭合的空间内形成了“热岛”[13].因此可使用表面粗糙、比热容较大、颜色浅以及透水性能好的下垫面,以调节周围温湿和太阳辐射.此外,也可以引入新兴材质,譬如透水仿古砖、新型“气候砖”、防腐木材等[14],既能够保证历史街区风格的统一性,同时其透气性也能降低材质自身的吸热性,减少城市微气候,营造舒适的生活环境.此外,在条件允许的情况下,下垫面亦可与地下雨水收集装置相结合,以达到平衡地表温湿环境的目的.

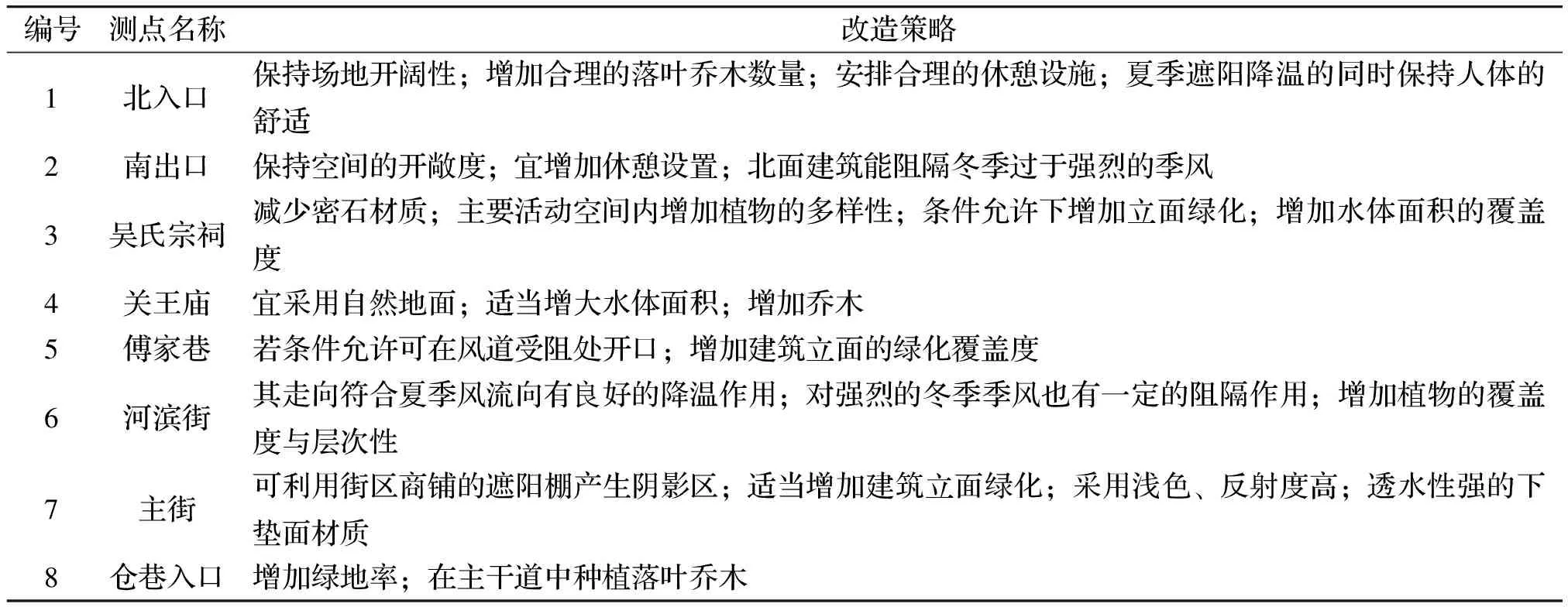

由上述分析可知,太阳辐射与温度有强相关性,空气温度又直接影响到生理等效温度的数值,即空气温度与生理等效温度的关联性最高.因此对于历史街区风热环境的调控,最为关键的就是夏季可消减太阳辐射,降低空气温度,通风散热;冬季能阻挡寒风,采光纳阳.结合上述原因分析,高淳老街各测点做如下的具体改造策略,如下表2:

表2 各测点相关改造策略

江南地区自古以来是富庶之乡,历史街区的存在既能够丰富城市功能的构成,也适宜人类驻足停留、居住生活,同时增加了旅游文创收入.本文以城市内部低高度、高密度类户外空间的历史街区为例,探寻小气候因子与生理等效温度的关联性,找出影响小气侯的具体景观要素,改善历史街区热环境,提升人体舒适度,对建设资源节约型和环境友好型的历史街区环境,具有重大现实意义,亦能为其他不同地区的历史街区的更新提供新思路与参考意见.