基于GIS技术的城市居住环境客观评价

——以广州市荔湾区为例

2021-05-21谭德明吴晋华

谭德明,吴晋华

(1.南华大学 建筑学院,湖南 衡阳 421001;2.湖南省健康城市营造工程技术研究中心,湖南 衡阳 421001)

改革开放至今四十余年,我国城市发展迅速,城市面貌变化显著.人们对居住环境的要求从初期的解决住房有无问题发展到如今对美好居住环境的强烈愿望,我国城市建设已从粗放式发展转向精细化演变.19世纪开始,以霍华德(E.Howard)、道萨迪亚斯(C.A.Doxiadis)等为代表的城市规划先驱们在城市规划中始终探讨如何建设良好的居住环境.世界卫生组织(WHO)曾经在1961年针对人类的基本生活要求总结出:安全性(safety)、健康性(health)、便利性(convenience)及舒适性(amenity)等四个理念[1].20世纪90年代,吴良镛院士等在《人居环境科学导论》中创立了人居环境科学及其理论框架,并提出人居环境的5个系统、发展中国家人居环境科学的5项原则[2-3].2019年,在《广州市国土空间总体规划(2018—2035年)》(草案)中,明确提出从居住空间、公共服务、综合交通、城市安全及基础设施等多个方面提升广州市居住环境的精细化发展目标.但由于经营城市模式以及开发商逐利式的建设模式,人口持续增长带来强烈的住宅刚性需求与土地供给的有限性之间的矛盾日渐明显.因此,为了创造更安全健康、安逸便捷的居住环境,首先要满足合理的技术经济指标和完善的日常生活服务设施.

城市居住环境评价在国内外已成为热点关注的问题.居住环境评价主要包含对客观实体和主观认知两个部分的评价.前者主要通过构建评价体系来评价居住环境;后者主要研究居民对居住环境的安全程度、公共设施利用的方便程度、自然环境的适宜度及人文环境的认可度和满意程度.两种评价通常采用问卷调查、熵值法[4]、模糊综合评价法[5]、层次分析法(AHP)[6]及德尔菲法(Delphi method)[7]等方法.随着RS技术及GIS空间分析技术等的快速发展,利用新技术方法和手段研究居住环境问题是目前研究的一个重要趋势,部分学者利用大数据等信息技术评价居住环境[8].

已有的居住环境评价研究中,主要采用问卷调查[9]或层次分析法[10-11]对居住环境适宜性进行评价,数据来源较主观;采用GIS、大数据分析方法进行人居环境研究的主要用于自然适宜性评价[12]、空间分异现象的研究[13]以及服务设施在空间布局方面的研究[14].鉴于此,本研究基于居住环境的安全性、健康性、便利性和舒适性四个基本理念,并结合城市规划技术经济指标、道路交通及环境卫生等城市设施规划标准,构建居住环境评价体系,通过对开放数据—城市(POI)相关数据的获取、处理、分类及GIS空间叠加分析,与近现代国外城市建设理论、2002年《城市居住区规划设计规范》(GB-50180-93,2002年修订版,下称“02版《规范》”)、2016年《中国人居环境奖评价指标体系》及2018年《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018,下称“18版《标准》”)进行比较,对荔湾区的居住环境进行客观评价.

1 居住环境相关理论与《标准》及评价体系

1.1 国外城市规划理论

霍华德(E.Howard)为解决城市拥挤、污染及疫病等问题,1898年出版论著并提出“田园城市(Garden City)”的理论[15],提出有关城市规模﹑布局结构、人口密度﹑绿带的规划思想.1929年,佩里(L.A.Perry)提出“邻里单位(Neighborhood Unit)”理论,提出以一个小学为基础控制人口规模,将城市划分为5 000人的邻里单位,并从居民生活、舒适安全和设施等角度创造居住社区环境[16].19世纪末提出的田园城市和20世纪提出的邻里单位理论,都是在提倡一种低密度的生活空间,田园城市强调城市的规模必须加以限制,邻里单位强调城市的宜居、舒适和安全及设施完善.

1.2 中国居住区规划设计标准及城市设施规划标准

1.2.1 居住区规划设计标准

20世纪50年代后期,我国开始了城市居住区的规范建设实践.02版《规范》制定于20世纪80年代后期,1994年开始试行,明确了居住区居住户数或人数规模分为居住区、小区及组团.2018年12月正式实施了新版《城市居住区规划设计标准》.18版《标准》采用“生活圈”概念,将居住区配套设施服务范围转变为居民日常出行范围,从空间半径转换为时间半径,并将生活圈划分为十五分钟生活圈、十分钟生活圈、五分钟生活圈及居住街坊,并按照居住人口对城市居住区的生活设施和公共绿地进行规划建设.两版标准都对城市居住区容积率、绿地率等技术经济指标做了硬性规定.2016年住建部公布的《中国人居环境奖评价指标体系》中,分为基本指标体系、城市实践案例和相关条件共三部分内容,目的在于指导我国城市的健康发展,对城市人居环境建设水平进行科学评价.

本研究主要依据我国现行居住规划设计标准,即18版《标准》中对配套设施的规划建设标准,主要按照十五分钟生活圈、十分钟生活圈及五分钟生活圈居住区的配套设施设置规定,衡量居住环境的舒适性和便利性.

1.2.2 城市设施规划标准

居住环境自然条件、人文状况及社会环境都对居住环境质量有着直接影响.应急避难场所、声环境及生活垃圾处理等城市设施影响着居住环境的安全性和健康性.我国现行实施的《城市社区应急避难场所建设标准》(建标180-2017)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)、《城市环境卫生设施规划标准》(GB/T50337-2018)、《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017)等国家标准对影响居住环境质量的各类城市设施规划的设置要求均作了详细的规定.

本研究根据各项城市设施规划建设标准的选址要求,按照城市社区应急避难场所、4类声环境功能区、相邻区域为1类声环境功能区、生活垃圾转运站(大型)、生活垃圾焚烧厂、生活垃圾卫生填埋场、餐厨垃圾集中处理设施及城市污水处理厂等城市设施与居住区的距离要求,衡量居住环境的安全性和健康性.

1.3 居住环境相关理论与标准小结

无论是霍华德的田园城市理论,还是佩里的邻里单位理论,都在提倡一种低密度的生活空间.这两个理论均未对容积率和绿地率作硬性要求,但从用地规模、人口密度、户数以及绿地规划理念来看,相较于我国18版《标准》要求,上述两个理论提倡的绿地率较高,其容积率则远低于18版《标准》的容积率上限3.1.

我国的城市居住区规划标准从02版《规范》到18版《标准》,18版《标准》以“生活圈”规划取代了02版《规范》的居住区规划,提出了新的城市居住区分级控制方式,调整了居住区分级规模,同时对居住区容积率、住宅建筑高度等提出了更详细的指标要求;配套设施方面,相较于02版《规范》利用千人指标和服务半径进行空间配置,18版《标准》仅对配套设施的内容和一般规模提出了指导,将十五分钟、十分钟及五分钟生活圈分别对应步行的300 m、500 m及1 000 m的空间范围,未对千人指标作出明确规定;而在绿地方面,18版《标准》对人均公共绿地指标要求作了明显的提升,并对集中设置的公园绿地规模也做了明确的要求.

1.4 居住环境客观评价体系构建

参照WHO在1961年提出的四个居住环境基本理念,本研究对城市居住环境的舒适性、健康性、安全性以及便利性进行客观评价,其中安全性是为了确保居民维持生命及规避风险;健康性是为了维持居民健康;便利性是为了在日常生活中消除居民的不便;舒适性则是为了丰富居民的生活及愉悦心情[17].基于这四个理念,参照居住环境的相关理论及标准,选取21项评价指标,构建城市居住环境客观评价体系(表1).

表1 城市居住环境客观评价体系

(1)

(2)

式中:Q表示城市居住环境指数;Zm表示第一层次第m个指标的评价值;m为第一层次的指标数量;Fmi表示第三层次内第i个评价因子在第m个指标中的评价值;n为在第m个指标中第三层次的评价因子数量.

2 数据源及研究方法

2.1 数据描述

(1)居住小区及服务设施POI(Point of Interest):通过python编程,开发网络数据程序,采集了广州市荔湾区在安居客网站的房地产居住小区数据,包括小区名称、容积率、竣工时间及经纬度坐标等属性信息,采集时间为2020年1月.相较于普通住宅而言,别墅住宅具有个性化、功能齐全、生活设施齐备及平均容积率远低于非别墅类型住宅等特点,故本研究只对非别墅类居住小区进行分析.去除别墅类小区和建筑年代、容积率及绿地率属性数据缺失的居住小区,剩下有效数据共396个.基于ArcGIS平台对采集到的小区数据进行筛选、统计及可视化处理,得到荔湾区居住小区分布情况.服务设施方面,基于百度地图开放平台web服务API,结合python网络数据采集程序获取数据,共获得约十万个广州市范围内的POI数据,利用以POI数据为代表的各类开放数据,采集时间为2020年1月.通过数据采集方法,将获得的服务设施数据应用到居住环境的现状分析中.本文POI数据的属性内容包括居住小区的容积率、绿地率及服务设施的经纬度坐标等,通过上述渠道获取到的数据具有开放性高、信息较详细等优势,且POI位置明确,能较直观地反映某类地点在城市中的空间特征.

(2)建立步行道路网络:根据广州市基础地理信息数据及城市生活电子地图,结合OSM数据平台(Open Street Map),并对不同等级的道路数据进行编辑及文件格式转换处理,提取荔湾区道路网,按照步行道路连接通行的原则,在ArcGIS中构建道路网络数据集(图1).

图1 荔湾区步行道路网络图

2.2 研究方法

文献研究法.通过梳理国外田园城市及邻里单位、国内02版《规范》、2016年《中国人居环境奖评价指标体系》及18版《标准》等技术标准对技术经济指标及生活服务设施的相关规定,评价广州市荔湾区居住环境的现状情况.

GIS缓冲分析法.围绕服务设施以最小服务半径或防护距离为标准建立圆形或多边形缓冲区,对如生活垃圾转运站等距离要求较小的设施或如污水处理厂、高速公路及内河航道等对环境卫生或声环境造成影响的城市设施进行分析.本研究利用ArcGIS的Buffer工具对城市设施进行缓冲分析,缓冲区距离根据表1的指标标准进行设定;例如:将影响声环境的内河航道缓冲区距离设定为50 m,将影响环境卫生的垃圾转运站缓冲区距离设定为30 m等.

GIS网络分析法.在ArcGIS中,构建步行道路网络模型.通过模拟设施在路网中的步行可达距离,结合网络分析工具,可以更加准确地建立设施服务区.通过属性赋值、区域叠加、符号化分级显示对广州市荔湾区居住环境进行评价.根据表1的指标标准为各项生活服务设施设定服务区距离,分别对相应服务区的属性列表进行属性赋值:对于正向指标,即属于居住环境良好因素如教育设施的高可达性等,赋值1;对于负向指标,即属于居住环境不利因素如城市道路带来噪声从而影响居住环境等,赋值-1.通过叠加分析和分级化显示处理,得出最佳区域并显示评价居住环境的现状情况.

3 广州市荔湾区居住环境评价

荔湾区位于广东省广州市西部,旧称“西关”,与越秀区、海珠区及东山区(2005年并入越秀区)合称为广州市的老四区.根据2014年广州市的行政区划调整,荔湾区现包括原荔湾区、原芳村区和原白云区的大坦沙共三个部分,是广佛都市圈的核心区.荔湾区共辖22个街道办事处,常住人口为101.2万[18],人口主要集中分布在区内东北部的中心城区以及珠江沿岸一带,全区人口呈现北多南少的分布特征.全区总面积为6 289.04 hm2,规划建设用地总规模为5 060 hm2(到2020年)[19],2018年建成区总面积为4 702 hm2.

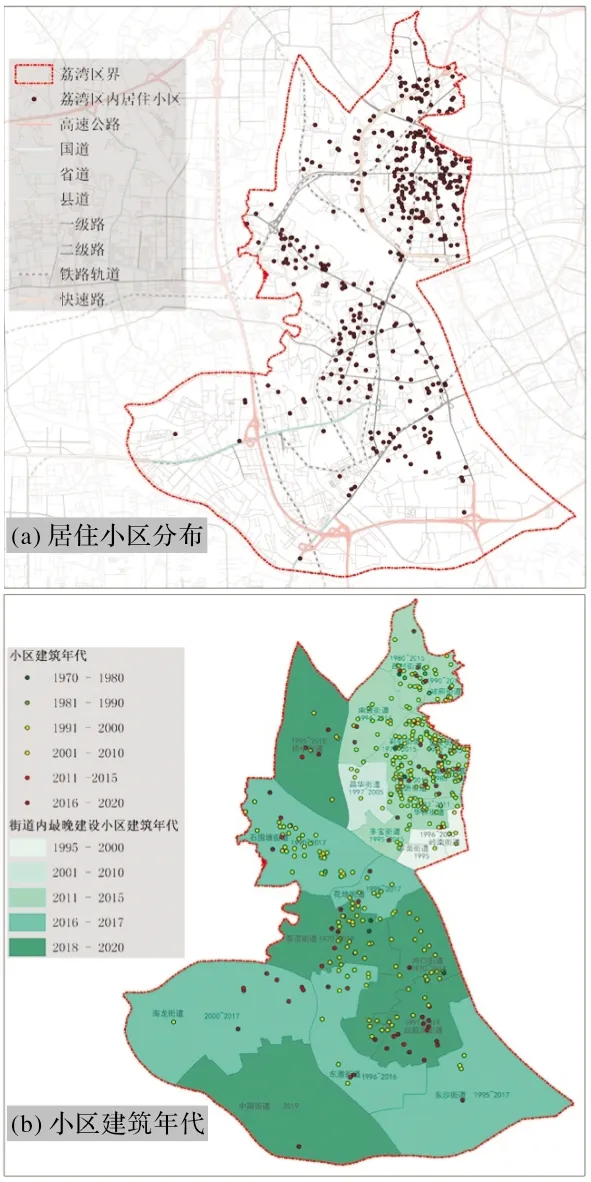

对采集到的396个有效数据进行分析(图2(a)),荔湾区的居住小区建成年代自1970年至今,其中大多建于1991~2000年(图2(b)),这十年间广州市的城市建设得益于经济的快速发展,城市迅速扩张,同时为解决老城区大量的危旧房屋问题,掀起了一阵城市开发与旧城改造的热潮[20],期间新建的居住小区有231个,约占58%.新建小区主要分布于西关历史城区(包括荔枝湾、恩宁路、十三行、沙面、上下九、陈家祠及西门瓮城一带)以及原芳村区东北部分街区(包括白鹅潭及花地湾一带).从整体情况来看,荔湾区居住小区呈现东北部较密集、西南部较零散分布的格局.

图2 荔湾区小区分布及建筑年代图示

从百度地图获取得到的广州市道路网及各类POI数据中筛选和整理出8个大类、18个小类的生活服务类设施点.利用ArcGIS进行空间化处理,得到荔湾区各类设施点的空间分布数据及其对应的服务区范围(图3),再通过空间连接及赋值求和处理,可得到荔湾区内若干个在空间上相互独立且带有居住环境评价值属性的居住环境评价样本和小区样本.

图3 荔湾区设施服务区分析

(3)

式中,Sk表示k街道的居住环境综合评价值,Nmi表示评价值等于公式(2)中Fmi的居住环境评价样本个数,Xj表示居住小区的居住环境综合评价值,Mj表示评价值等于Xj的居住小区样本个数.

3.1 舒适性

居住环境舒适性主要考虑居民生活的满意度.容积率和绿地率是影响居住舒适度的一个非常重要的指标,容积率与居民舒适度成反比,绿地率与居民舒适度成正比.本研究选取容积率和绿地率技术经济指标评价居住环境的舒适性,包括人均用地面积、城市公园分布及数量等.

3.1.1 容积率

在控制性详细规划中,容积率是为保证科学规划和切实可行而设定的强制性内容,住宅容积率的确定与开发商利益密切相关,将直接影响开发强度,是开发建设中的重要环节;容积率还关系到城市的风貌、环境及交通等重要方面,因此往往是政府、公众和开发商之间相互博弈的焦点.参照《建筑气候区划标准》(GB50178-93),广州市属IV气候类型,按照18版《标准》表4.0.2,住宅用地容积率被划分为1.0~1.2、1.3~1.6、1.7~2.1、2.2~2.8及2.9~3.1共5个类别.荔湾区内容积率大于3.1的居住小区共有144个,占比较高,约为36%(图5),即已超过18版《标准》规定的容积率最大值3.1,主要分布于珠江北岸中心城区、白鹅潭以及花地湾一带(图2c).荔湾区小区容积率呈现出北部城区普遍较高、南部城区普遍较低的空间特征,与人口密度分异规律相似.

3.1.2 城市公园与小区绿地率

参照18版《标准》表4.0.2,将荔湾区小区按绿地率的高低划分为0~25%、25~30%、30~35%以及≥35%共4个区间.绿地率低于18版《标准》规定绿地率最小值25%的居住小区共有170个,占比最高,约占43%,主要分布于中心城区及珠江沿岸(图2d);绿地率较高(≥35%)的居住小区共有95个,约占24%,主要分布于大坦沙及南部新区;小区绿地率的高低与人口分布现状呈负相关.

2018年,根据国家统计局公布数据,我国城市建成区绿化覆盖率为41.1%[21],荔湾区城市建成区的绿化覆盖率为26.6%,远低于全国水平.按照18版《标准》规定的城市公园服务半径,城市公园服务区覆盖的居住小区有189个,覆盖率约为48%.区内以园林绿地为主,由荔湾湖和花卉博览园作为绿地系统建设的核心;以珠江北岸为发展中心的北部城区以荔湾湖公园为绿核、带状绿地向东西向延伸为绿轴,构建绿地网络;南部以花卉博览园为核心、园区周边大小公园及城市绿化隔离带为轴构成绿地网络.本次研究采集到的荔湾区城市公园数据共有22个,包括荔湾湖公园、双桥公园、醉观公园及沙面公园等城市公园(图3a),空间上呈现东北多、西北少的分布特征,与区内现状人口分布呈正相关.

3.1.3 舒适性小结

荔湾区居住环境舒适性的空间差异较大,与人口分布有较密切关系(图4a).具体表现为居住小区所在街区的人口越密集,容积率往往越高,而绿地率往往越低,反之亦然;但城市公园在人口密度较高的旧城区的服务覆盖率远高于人口密度相对较低的新城区,这种总体与人口密度分异规律表现出来的相关性说明应着重疏解老城区的人口,而新城区则具有增加人口和舒适性的双重潜力.

3.2 健康性

居住环境健康性在空间分布上的差异在居民选择居住场所时起到很强的影响作用,甚至影响城市居住空间结构变化.本研究选取垃圾转运站等环境卫生设施及污水处理厂等城市排污设施作为环境质量的影响因素,选取高、快速路及地上铁路等道路交通设施作为噪声污染因素来评价荔湾区居住环境的健康性.

3.2.1 环境卫生及排污设施

参照《城市环境卫生设施规划标准》(GB/T50337-2018)与《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017)的规划要求对荔湾区内环境卫生及排污设施进行环境污染的影响分析,在采集到的设施数据中:垃圾转运、处理站19个,污水处理厂1个;分析得出全区处于该类设施卫生防护距离内的居住小区仅有1个(图3b),未受影响的小区占比达到99.75%,可以看出荔湾区设施建设在生活垃圾及污水处理对居住区环境污染的控制方面处于较高的水平.

3.2.2 噪音

城市道路在带来出行方便的同时,会带来噪声从而影响居住环境.参照《声环境功能区划划分技术规范》(GB/T 15190-2014)的规定要求,划分交通干线边界线外50 m内的区域作为4类声类功能区,在该类声功能区中,需要防止交通噪音对周边居住环境产生的影响.共有约83%,即327个小区未受4类声环境功能区的影响.受噪音影响的小区中,94%以上小区分布于区内主要干道附近,仅有不到6%的小区被内河航道及铁路噪音区覆盖(图3c).因此,虽然荔湾区居住小区普遍未受到交通噪音影响,但仍有部分小区受到以公路交通为主的噪音污染,而荔湾区处于广佛都市圈的核心地带,交通干道附近人流量大、汽车拥堵现象严重,有必要对噪音污染进行控制从而优化居住环境.

3.2.3 健康性小结

荔湾区整体的居住环境健康性较好,但部分城区仍有必要改善其声环境来提升居住环境的健康性(图4b).全区有关居住区环境卫生及声环境的设施建设基本符合标准,但仍有部分小区受交通主干道的噪音影响.荔湾作为广佛都市圈的核心区,人流及车流量巨大,噪音影响仍然是制约居住环境改善的重要方面,因此有必要改善部分受影响城区的声环境.

3.3 安全性

在居住环境的相关研究中,从物质环境的角度对安全性进行分析是人文地理学领域中较为常见的研究视角,针对居住环境安全性的客观评价方面则主要通过犯罪率、交通事故率以及避难场所的规模和数量进行评价.受限于数据的可获取性,故针对荔湾区内应急避难场所的空间分布特征进行研究,以探讨荔湾区居住环境的安全性.

3.3.1 应急避难场所

在采集得到的设施数据中,荔湾区共有应急避难场所182个,其服务区范围共覆盖居住小区204个,服务覆盖率约为52%.荔湾区内应急避难场所密集分布于中心城区,珠江北岸中心城区范围内共分布148个,而珠江南岸次新区及其他非中心城区仅有34个,因此除中心城区外,荔湾区应急避难场所的服务覆盖率明显偏低(图3(d)),显示出荔湾区在安全避难场所建设方面尚存在很大的提升空间.

3.3.2 安全性小结

荔湾区内应急避难场所分布不均,整体服务覆盖率较低,居住环境安全性有待提高(图4(c)).全区的应急避难场所在空间分布上明显集中在中心城区以及城市建设相对活跃的城区,大部分地区未能实现全覆盖,应注重提高居住环境的安全性.

3.4 便利性

在城市居民的择居行为中,居住区的区位是重要的决策因素,区域内的教育、医疗、交通等公共服务设施的可达性会直接影响到居住区区位的优劣性[22].参照18版《标准》生活圈配套设施要求,分析各类日常公共服务设施的空间分布特征及可达性,探讨荔湾区居住环境的便利性.

3.4.1 教育设施

在采集到的荔湾区教育设施数据中:幼儿园159个,小学94个,中学107个.教育设施均集中分布于较早进行城市开发建设的东部及北部,中部次之,较晚进行开发建设的西南部零星分布(图3e).综合来看,在396个样本小区中,三项教育设施实现了服务全覆盖的约占34%,三项设施均未覆盖的约占9%,荔湾区教育设施总体服务水平按珠江北岸西关历史城区-珠江南岸白鹅潭及花地湾沿岸-南部产业组团递减,说明城市建设历史越长,教育设施建设水平越高.

3.4.2 日常商业服务设施

在采集到的荔湾区日常商业服务设施中:菜市场5个,超级市场115个,餐饮店(快餐店、面包屋、茶餐厅等)14 910个.从这几项设施的分布情况来看,珠江北岸旧城区的设施聚集程度明显高于珠江南岸较晚进行开发建设的次新区(图3(f)).其中,餐饮店对居住小区实现了服务全覆盖;超级市场达到89%的服务覆盖率;菜市场虽分散分布在荔湾各片区,但由于数量较少,导致其服务覆盖率明显偏低,只有5%.可见珠江北岸的旧城区商业服务设施基本完善,日常生活购物方便;但同时位于荔湾区北部的大坦沙一带商业服务设施则较为缺乏,商业设施服务覆盖率普遍较低.

3.4.3 交通服务设施

在采集到的荔湾区交通服务设施中:公交车站1 051个、地铁站19个、机动车停车场2 540个.交通设施密集程度呈现由北向南逐渐递减的分布格局(图3g).按照18版《标准》表B.0.1中对于生活圈配套服务设施的布局要求,将公交车站按500 m步行距离,轨道交通站点及停车场按1 000 m步行距离进行服务区分析.其中机动车停车场实现了服务全覆盖;公交车站达到98%的服务覆盖率;地铁站达到65%的服务覆盖率.荔湾区的整体交通服务设施较完善,但位于原芳村旧工业区一带的交通服务设施有所欠缺,需要增加该区域的交通服务水平,同时减少北部中心城区交通服务负荷.

3.4.4 日常医疗服务设施

在采集到的荔湾区日常医疗服务设施中:社区卫生服务中心40个,药房461个.区内日常医疗服务设施整体呈现“中心—边缘”结构,主要分布于北部中心城区及珠江沿岸(图3(h)),其中药房服务覆盖率约为71%,社区卫生服务中心服务覆盖率约为76%.北部中心城区日常医疗设施分布相对密集,而中部次新区及南部新区的日常医疗设施分布密度随着与中心城区距离的增大而降低,日常医疗设施资源的不平均布局已对远离中心城区的居民生活质量产生消极影响.

3.4.5 便利性小结

荔湾区居住环境便利性在空间上呈现明显中心发达、边缘落后的“中心—边缘”格局(图4(d)).具体表现为服务设施向中心城区集聚,远离中心城区的圈层的设施服务水平逐层递减,各类型的设施均存在不同程度的服务区未覆盖现象,尚未完全实现服务配置水平均等化,需要通过改善设施空间布局以提高全区居住环境的便利性.

图4 荔湾区居住环境舒适性、健康性、安全性及便利性评价

3.5 居住环境评价结果

荔湾区全区现状人均用地指标约为79.29 m2/人[18],远远低于田园城市(约133 m2/人)、邻里单位(130 m2人)及2016年《中国人居环境奖评价指标体系》(100 m2/人)的指标.针对采集到的的396个居住小区样本进行分析,区内高于18版《标准》容积率上限3.1的小区有144个,个别小区容积率高达10.3;低于18版《标准》绿地率下限25%的小区有170个,达到2016年《中国人居环境奖评价指标体系》绿地率35%要求的小区仅有95个.

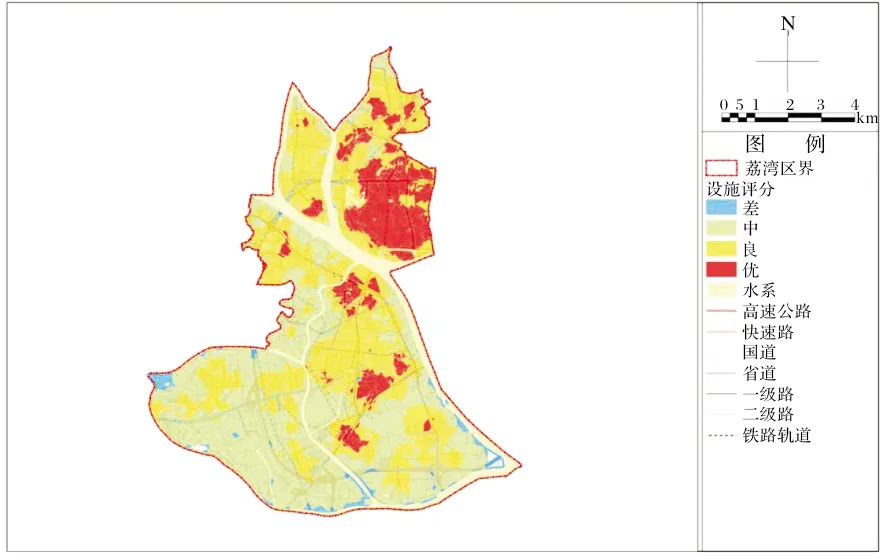

荔湾区的居住环境优劣评价结果总体在空间上表现为旧城区—次新区—新区依次递减.北部老城区的公共设施密集分布,供给总规模较充足,但由于人口基数较大,未达到18版《标准》的街道数目较多.将以上对居住环境产生积极影响设施的影响区域数据字段分别赋值为1,将对居住环境产生消极影响设施的影响区域数据字段赋值为-1,将每个设施的影响区域叠加,合计得分范围为-2~12分,按照10~12、6~9、2~5及-2~1的分值划分成4个区间分别对应优、良、中及差等级,得到广州市荔湾区居住服务设施评价的分级结果(图5),等级越高,表明配套服务设施越完善;等级越低,表明配套服务设施的完善程度越低.

图5 荔湾区居住环境设施服务评价分析图

图6 荔湾区居住环境客观评价统计

参照18版《标准》表4.0.2,将采集到的396个荔湾区小区的容积率划分为0~1.0、1.0~1.2、1.2~1.6、1.6~2.1、2.1~2.8、2.8~3.1及>3.1共7个区间,并按容积率从低到高分别赋值-1、0、1、2、3、4以及5分;同时将小区绿地率划分为0~25%、25~30%、30~35%以及≥35%共4个区间,并按绿地率从低到高分别赋值-1、0、1以及2分.结合设施服务水平得分,对荔湾区内396个小区数据样本进行评分,得到荔湾区小区的居住环境质量评价统计(图7);并根据小区数量以及设施数量,对区内22个所辖街道的居住环境进行评价,取Sk作为荔湾区每个街道的综合评价(图8).

图7 荔湾区小区居住环境客观评价分析图

图8 荔湾区街道居住环境综合评价

以荔湾区小区的居住环境在舒适、健康、安全以及便利性四个方面的分析结果为基础,进行综合评分,得到评价结果Xj.其中居住环境质量最优的小区是位于多宝街道的逢源正街小区,居住环境评分17,居住环境质量最差的是位于中南街道的岭南V谷商住楼,居住环境评分3;各街道的居住环境质量评价呈现出明显的空间分异特征,总体形成从中心城区向外逐级递减的圈层式分化结构,其中华林街道的居住环境质量最优,综合评分11.09,中南街道的居住环境质量最差,综合评分3.00.

4 结论

我国城镇建设发展模式已由粗放式转向精细化品质提升模式,需要构建更加安全健康、舒适便捷、配套设施完善及邻里和谐的居住环境.本文对荔湾区居住环境进行客观评价分析,得出如下结论:

(1)荔湾区整体的居住环境质量在空间分布上具有显著的差异性,圈层分化明显.荔湾区内绝大部分服务水平较高的地区集中分布在珠江北岸的中心城区,与中心城区距离越远的其它地区居住环境质量越低.珠江北岸中心城区最优,以白鹅潭、大坦沙、花地湾以及原广钢工业区为主的次新区次之,南部新区最差.基本可以说明居住环境质量与城市建设历史呈正相关,城市建设历史最长的中心城区,居住环境质量最优,且具有从中心城区圈层向外圈层逐级递减的分化特征.

(2)城市居住环境评价的目的在于提出更具针对性的优化城市居住环境的策略和方法.本研究构建了城市居住环境的客观评价体系并以荔湾区为例进行评价,为该地区整体的居住环境建设提供了客观依据,但基于POI数据的研究方法也有一定的局限性.以安全性分析为例,本文主要以百度地图的应急避难设施POI为基础数据,而城市内的闲置大型库房、各类学校、广场及展馆等公共场所也符合应急避难的场所要求,因此可能存在样本量不足、结论与实际情况有所偏差等问题.如果能运用入户摸查等传统方式,结合大数据分析等手段,将为城市居住环境的优化提供更科学、合理的评估和指导.