推进农业生产方式绿色转型的思考

2021-05-18于法稳王广梁

于法稳 王广梁

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出,坚持绿水青山就是金山银山理念,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,推动经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国。农业生产方式的绿色转型是经济社会发展全面绿色转型的重要内容,也是加强农村生态文明建设,助力构建生态文明体系的重要抓手。

党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在农业生产领域,突出表现为消费者对优质安全农产品日益增长的需求与供给不充分之间的矛盾。新时代背景下,生态优先、绿色发展已成为主旋律,为满足人民群众日益旺盛的生态产品需求,特别是优质安全农产品需求,迫切需要推动农业生产方式实现绿色转型,提高优质安全农产品的供给能力;同时,健康中国战略也对推动农业生产方式绿色转型提出了根本性要求。因此,应站在实现中华民族永续发展的战略高度,对推动农业生产方式绿色转型的战略意义进行全面系统的认识。本文基于农业生产的视角,着眼于耕地土壤的保护,重点分析农业生产方式绿色转型中要解决的农业面源污染问题,并提出相应的实施路径。

一、存在的问题

改革开放40余年来,我国农业农村发展取得举世瞩目成就的同时,基于化学投入品的生产方式对农业生产环境造成了一定程度的污染,影响了农产品的质量。新发展阶段,推动农业生产方式绿色转型,改善农业生产环境,保障农产品质量,依然面临着一系列的困境。

(一)化肥使用量实现了减量,利用率依然有较大提升空间

化肥对保障与提高农产品供应能力发挥了重要作用,其经济效果非常明显,但与此同时,其负面的生态影响也不容忽视。近年来,针对化肥过量使用导致的面源污染,国家采取了一系列有效措施,实现了化肥的减量化。同时,化肥利用率也得到一定程度的提高,但依然有较大提升空间。

1.化肥使用量实现了递减,但与农作物播种面积之间依然呈现出较强的反向耦合关系,与粮食产量之间呈现出正向耦合关系。改革开放以后,为了增加农作物产量,农用化肥使用量持续增加,2015年达到了峰值6022.6万吨。2015年原农业部印发了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》之后,化肥使用量开始递减,2019年下降到5403.6万吨。分析2000-2019年的数据可以看出,化肥使用量增长30.32%,而农作物总播种面积、粮食作物播种面积分别增长6.16%和7.01%。化肥使用量与二者表现出明显的反向耦合关系;同期,粮食产量增长43.63%,同化肥使用量之间表现出正向耦合关系。

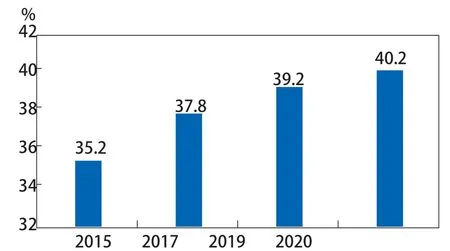

2.化肥利用率提升的空间或潜力依然较大。2015年以来,农业部组织开展化肥使用量零增长行动。截至2020年底,我国化肥减量增效已顺利实现预期目标,化肥使用量显著减少,利用率明显提升。经测算,2020年我国水稻、小麦、玉米三大粮食作物化肥利用率达40.20%,比2015年提高5.00%(见图1)。

(二)农药使用量实现了递减,包装物已成为面源污染的重要来源

在农业生产过程中,利用化学农药对农作物病虫害进行防治,可以节省劳力,实现增产的目标,特别是在控制集中暴发性病虫害时,农药显示出不可替代的作用。但是,由于长期以来农户使用农药的科学性不足,导致出现一定程度的面源污染。当前,农药使用量实现了减量化,但农药包装物成为农业面源污染的重要来源。

1.农药使用量实现了减量,但单位农作物播种面积的农药使用量依然处于高位。2013年,农药使用量达到峰值180.8万吨,此后连续下降到2019年的145.6万吨,减少了35.2万吨,减少19.46%。分析2000-2019年的数据发现,农药使用量增加了17.7万吨,增长13.79%。

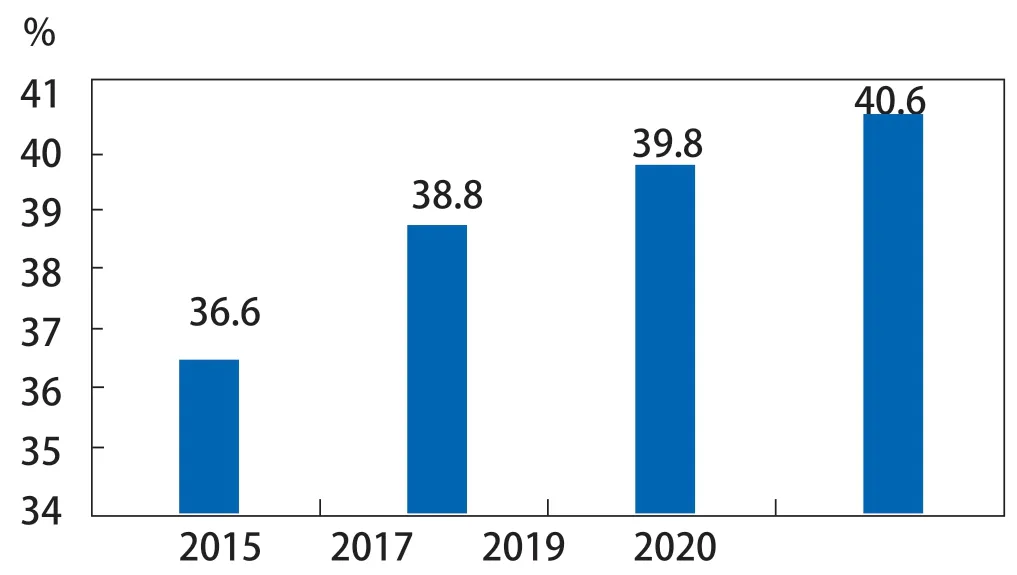

2.科学使用农药依然需要强化。近年来,随着农业社会化服务组织的蓬勃兴起,以及托管等农业耕作模式的出现,农药使用的科学性逐步提高,在实现农药减量化前提下,提高了使用率。2020年水稻、小麦、玉米三大粮食作物农药利用率为40.6%,比2015年增加了4个百分点(见图2)。但是也要看到,对家庭经营的单个农户而言,其农药使用方式及剂量等信息大都来自农资零售商,如果零售商对每种农药使用的科学性缺乏准确的把握,则不可避免地会出现农药使用不规范、不精准、不科学的现象,容易导致农产品农药残留超标。

3.农药包装物成为农业面源污染的重要来源。随着农药使用量的逐年递减,农药商品的内包装、外包装、衬垫物和加固材料不断增加、包装规格不断缩减,不可避免地导致农药包装物的急剧增加。一些地方虽然开始了农药包装物回收机制的探索,但由于缺乏全链条回收机制,并没有实现预期的效果。遍布田间地头、水体中的农药包装物,已成为农业面源污染的重要来源,对农业生产环境造成了二次污染。

(三)治理白色污染面临经济与技术双重困境

图1 2015、2017、2019、2020年水稻、小麦、玉米三大粮食作物化肥利用率变化

图2 2015、2017、2019、2020年水稻、小麦、玉米三大粮食作物农药利用率变化

塑料薄膜在我国农业生产中发挥着重要作用,与此同时,大量使用塑料薄膜导致的白色污染也日益成为农业面源污染的主要内容。近年来,我国农用薄膜使用量达峰之后也实现了逐年递减。但从白色污染治理实践看,要从根本上治理白色污染,需要解决经济与技术层面的双重约束。

1.农用薄膜使用量达峰后实现了逐年递减。我国农用薄膜使用量2015年达到峰值260.4万吨之后,持续递减到2019年的240.8万吨,减少了19.6万吨,减少7.52%。农用薄膜使用量的减量,再加上不断探索的废弃农膜回收机制,在一定程度上减少了白色污染的产生。

2.治理白色污染不仅需要克服经济困境,还要克服技术困境。要从根本上治理白色污染,有两条途径:一是对废弃农用薄膜进行回收利用,二是推广使用生物可降解薄膜。对前者而言,由于农膜自身特点,再加上农膜用量大、覆盖面积广,以及捡拾机械适宜性不强,客观上增加了回收的难度;同时,在废弃农膜回收中又缺乏全链条的有效回收机制,即使将废弃农膜从田间捡拾出来,也很难实现资源化利用,直接焚烧又会导致空气污染。对后者而言,可能存在着生物可降解农膜的降解周期与作物生长周期不一致问题;同时,在缺乏有效激励机制及措施下,推广使用可降解生物农膜困难重重,农民使用生物可降解农膜的意愿普遍不足。

(四)循环型生态农业模式推广不足,畜禽养殖废弃物资源化利用途径单一

从我国农业发展的实践来看,源于化肥、畜禽养殖的面源污染产生的根本原因,就是人为地隔断了种植业与养殖业之间的生态链条,从而导致了化肥使用量增加,畜禽养殖废弃物成为污染源。当前,针对畜禽养殖废弃物资源化利用,途径较为单一,推广困难重重。

根据相关参数及牲畜数量进行匡算,2019年畜禽养殖废弃物产生量约为28亿吨。笔者基层调研发现,当前,畜禽养殖废弃物资源化利用的主要方式包括两类:一是生产有机肥,二是沼气发电。对前者而言,农业生产主体对有机肥良好的生态效果都认可,但是由于有机肥价格高,产品难以实现优质优价,再加上有机肥使用中劳动力投入增加等因素,导致农业生产主体使用有机肥的动力不足。对后者而言,需要养殖企业具有一定的规模,而且具有相应面积的消纳沼液、沼渣的土地。

二、解决路径

新发展阶段,实现农业生产方式绿色转型,应抓住耕地土壤质量保护这一核心,从不同层面选择有效路径,切实改善农业生产环境质量,提升农业生产环境系统健康水平,保障农产品质量安全,以满足人民日益增长的美好生活需要。

(一)加强顶层设计,明确战略导向

■千愁一醉|董年龙/摄

新发展阶段,实现农业高质量发展是保障优质安全农产品供给的有效途径。保护与改善耕地土壤质量,提升耕地土壤环境系统健康水平,这不仅是确保农产品品质的关键,更是关系到民族昌盛和国家富强的重大问题。为此,建议将耕地土壤保护上升为国家战略,并围绕耕地土壤质量保护与改善,推动农业生产方式的绿色转型。

(二)制定相应规划,绘制宏伟蓝图

在对全国耕地土壤进行全面科学考察的基础之上,研究提出耕地土壤保护与改善的战略目标、总体思路、重点区域、技术措施等,并配以切实可行的有效机制与政策设计。为此,建议组织自然科学、社会科学等不同领域的精英力量,抓紧制定并颁布国家中长期耕地土壤保护规划纲要。

(三)发挥主体作用,协同绿色转型

在耕地土壤保护与改善的目标导向下,系统分析农业生产方式绿色转型的紧迫性、艰巨性和长期性,明确农业生产方式绿色转型的关键。特别是要科学甄别农业生产方式绿色转型中的关键问题,即“转什么、如何转、谁来转”等,并围绕着关键问题采取精准措施,充分发挥政府、企业、科技人员、农业生产主体等不同群体的作用,明确各自发挥作用的边界,协同推进农业生产方式的绿色转型。

(四)完善制度体系,保障绿色转型

以问题为导向,将末端治理思维模式转向源头减量,实现农业生产化学投入品减量的同时,减少耕地土壤污染物的存量。建议制定政策措施,对有机肥生产主体给予一定的政策支持,在生产环节、运输环节采取相应的优惠政策,减少有机肥的生产成本;与此同时,对农业生产主体采取补贴政策,激发其使用有机肥的积极性。此外,可以建立畜禽养殖主体-有机肥生产主体-农业生产主体之间的利益链接机制,共同推动农业生产方式的绿色转型。

(五)创新发展模式,助推绿色转型

实施种植业与养殖业之间的有效结合,构建循环型生态农业模式,将畜禽养殖废弃物作为有机肥的原料来源实现消减。不同区域在构建循环型生态农业模式时,需要进行科学分析,发展规模、发展模式要适宜区域特点。与此同时,可以探索基于中医药优势推动农业生产方式绿色转型的新模式、新路径,在发挥中医药优势的同时,实现农业绿色发展的安全性,促进农业实现“提质、增产、增效”和高质量发展。

(六)建立市场机制,引导绿色转型

立足农业废弃物资源化利用,建立和完善农药包装物、废弃农膜回收机制,重点探索实现其资源化利用的出口,这是从根本上解决农业废弃物资源化问题的关键。为此,可以采取区域性农业废弃物资源化利用的试点示范,明确政府、生产者、销售者、使用者等不同利益主体的责任,发挥他们的协同作用,共同推动农业生产方式的绿色转型。

(七)注重技术支撑,提升转型质量

农药减量是农业面源污染治理的重要内容之一。在推广生物农药的同时,采取绿色防控技术,二者正面效应叠加,再加上统防统治、社会化服务等模式的推广,可以实现增效及减量的双重效果。与此同时,注重发挥现代信息技术优势,精准获得农业生产环境状况的系统数据,基于大数据对农田生态系统污染进行多元素融合处理,提出科学的治理方案,推动农业生产方式的绿色转型。

注释:

①②笔者根据《中国统计年鉴2020》中的相关数据计算而得。