浙江省公路工程中软土地基处理技术措施研究

2021-05-17

(中交公路规划设计院有限公司浙江分公司,浙江杭州 310000)

浙江省地处沿海,海积平原地貌较为常见,在公路设计及施工过程中常会遇到软土地基,软土地基若缺乏科学的处理,易出现公路工程质量问题,影响人们的生命和财产安全。针对以上情况,做好公路的软土地基处理工作较为关键,相关管理、设计及施工人员应妥善选择新的技术方法开展软土地基的处理工作,延长公路的使用寿命。

1 软土地基的特性和危害

我国公路行业规则对软土地基的定义为强度低、压缩量高的软弱土层,且其中含有一些有机物质。由于软土自身的强度较低,易影响公路工程的稳定性,若没有选择适合的方法进行处理或出现处理不当的情况,会给公路的施工质量和后续使用带来较大影响。

(1)软土地基具有高压缩性。由于软土的孔隙比大于1,自身的含水量大,容重较小,且包含了大量的微生物、腐殖质、可燃性气体,其压缩性高且长时间无法稳定,易引起软土的塑限值升高、压缩性变大的情况。

(2)软土地基自身的抗剪强度较低且具有触变性。触变性指软土透水性较低,若自身结构被破坏,易呈流动状,因此,在软土路基上填筑路堤时,易产生侧向滑动、不均匀沉降等各种质量问题。

2 浙江省公路工程软土地基处理技术应用的策略

公路工程中软土地基处理方法多样,浙江省内较为普遍的处理方式有浅层处理、排水固结、堆载预压、复合地基处理、桩承式路基处理、轻质路堤等。不同地区的软土性质存在差异,软基处理方式应根据项目的实际地形、地质择优采用。

2.1 堆载预压法

堆载预压法主要在进行工程建设工作前,通过使用不小于设计荷载的填土荷载,使地基可提前进行固结沉降,提高地基的强度,有效控制施工后的沉降情况,堆载预压适用于软土埋深较浅且软度、厚度较低的路段。

在浙江某项目中,路基设计填土高度约1.5~3.0 m,表层为粉质黏土,厚度约3 m。下方存在淤泥质黏土层,具有高压缩性,厚度约5 m。淤泥层下为含黏性土圆砾,岩质以中风化凝灰岩类为主,具有透水性。该项目因软土层厚较小,但上覆硬壳层较厚,浅层置换处理难度较大,采用堆载预压进行处理,效果较好。

堆载预压处理的时间较长,一般不少于8个月,对项目工期要求较高。在实际公路设计及施工过程中,堆载预压多与其他软土地基处理方式结合使用,如复合地基、桩承式路基等,以减少预压时间,使工程建设更快速高效进行。

2.2 复合地基处理法

复合地基处理指将天然地基中的部分土体加固或置换,加强其强度,使处理区域内天然体和加固体共同承担上部荷载作用,形成复合地基。

常用的处理方式是水泥搅拌桩,将水泥、外掺剂等进行合适配比,通过搅拌桩机喷入原状地基后,与原状土发生反应,形成具有一定强度的水泥桩体。水泥搅拌桩施工简便,工期要求低,应用较为广泛,但受限于其作用原理,当软土层有机质含量>5%或塑性指数>25时,会影响水泥搅拌桩的成型质量,须进行现场试验。水泥搅拌桩深度不宜过深,桩长超过15 m时,桩体成型质量较差。

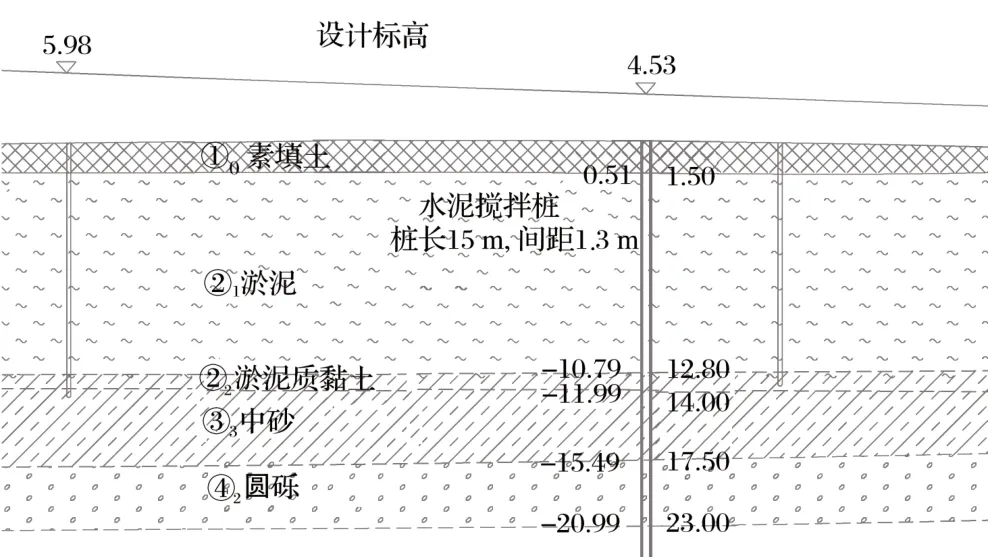

水泥搅拌桩处理如图1所示。

图1 水泥搅拌桩处理(单位:m)

由图1可知,路基设计填土高度为2.5~4.0 m,其下淤泥质土含水量大,厚度约10.00~15.00 m;下伏圆砾层,局部区域夹中砂层,性质较好。考虑到项目填土高度较高,淤泥层性质较差,仅采用堆载预压难以满足工后的沉降要求,因此,设计采用水泥搅拌桩进行处理,桩长控制在15 m以内,结合堆载预压处理,将施工后沉降情况控制在规范要求的范围内。

2.3 桩承式路基处理法

桩承式路基处理法指在原状地基土中打设刚性桩,如预应力管桩、素混凝土桩、钻孔灌注桩等,使其承担大部分上部路基荷载,减少原状软土的受荷载压缩固结作用,以达到控制工后沉降的目的。由于预应力管桩处理效果较好、施工质量易于控制等优势,目前在浙江省内的高等级公路软基处理中,桩承式路基处理法得到广泛应用,主要使用范围为高填方路堤处理、桥头路堤处理及挡墙基础加固等。

预应力管桩对桩端下卧土层的承载力要求较高,在实际设计和施工过程中管桩桩端均应贯穿软土层,到达具有较高承载力的持力层为宜。

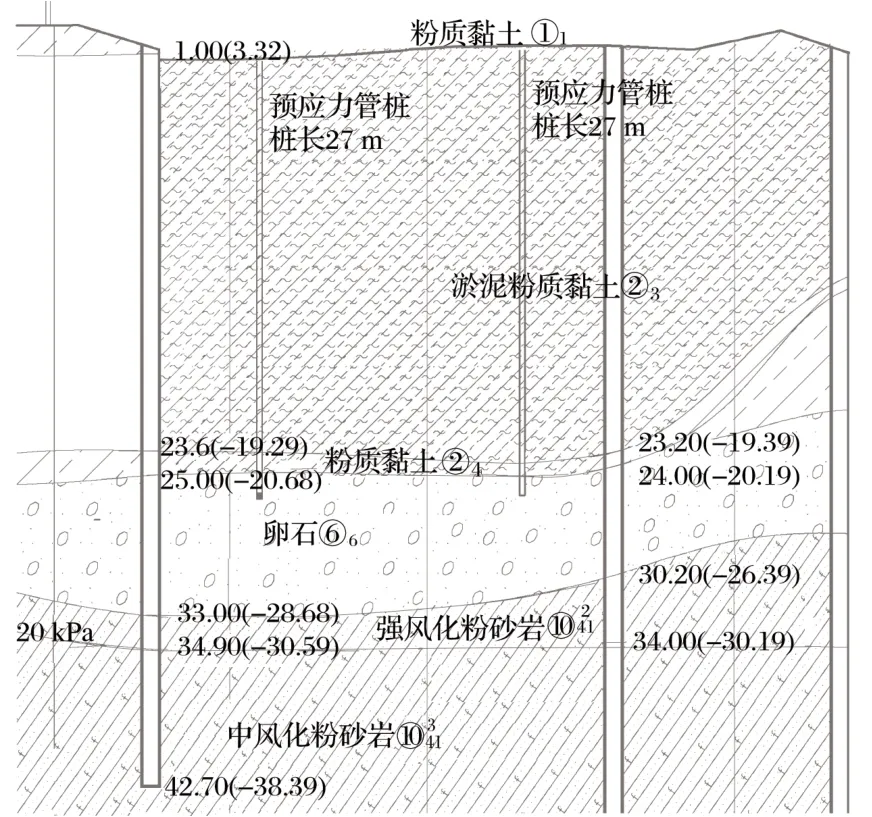

预应力管桩处理如图2所示。

图2 预应力管桩处理(单位:m)

由图2可知,桥头路段路基设计填土高度大于4.5 m,一般路段约3.5 m,其下原状地基中硬壳层较薄,部分路段缺失硬壳层。淤泥质粉质黏土层厚度大于25 m,工程地质性质极差,下卧卵石层密实,砾石以硬质岩为主,工程性质较好。鉴于该项目区域的软土分布特点,设计采用预应力管桩进行软基处理,桩端贯穿软土区。该路段软基处理施工较为顺利,且工后沉降控制较为良好,桥头路段出现的跳车现象不明显,行车舒适性得到较大改善。

2.4 轻质路堤换填处理法

轻质路堤采用轻质路堤填料如EPS、泡沫混凝土等替换常规路堤填料,以减少上部路基荷载,减轻软基压缩量、路工后不均匀沉降等。轻质路堤填料处理效果好,施工快速方便,但材料价格较为昂贵,若大面积采用将提高公路总造价,经济性相对较低。因此,轻质路堤填料常被使用在桥头路段、高填路段等局部处理难度较大的路段,也可结合其他处理方式,以便得到更好的处理效果。

在浙江某项目中,桥头路段路基设计填土高度约3.5 m,一般路段约2.5 m。路基下覆约3 m厚抛填料层,下淤泥质土厚度约15.0 m;下伏圆砾层,物理力学性质较好。该项目路基填土高度较低,但其表部硬壳层均为人工抛填料,以大粒径碎块石为主,若仅采用水泥搅拌桩或预应力管桩,桩体打设施工难度较大。因此,在该路段采用挖除抛填料并换填泡沫混凝土进行处理,有效减少上部路基荷载,并在桥头路段辅助设置水泥搅拌桩,将桥头段工后沉降控制在10 cm以内。

2.5 排水固结法

排水固结法通常结合堆载预压使用,即在软土地基中打设竖向排水体,在其顶层设置横向排水垫层。在上部堆载土体的荷载作用下,软基土体中的水分随竖向、横向排水体迅速排出,加速软土固结,控制工后沉降。

竖向排水体的材料通常选用塑料排水板,排水固结法适用于软土较深厚的路段,但对软土的灵敏度有较高要求,且预压期不宜少于8个月。近年来公路建设进程加速,时间成本逐步增加,工期要求越来越高,排水固结法受限于其施工预压时间,使用频率逐渐降低。

3 公路软土地基处理技术应用的问题

3.1 处理方式的问题

软土地基路段的地质条件相对复杂,且不同区域的地质情况存在差异,在复杂的地质条件中选择合适的处理方式是当前软土地基处置中的主要问题。部分设计和施工单位在进行软土地基处理工作时,未考虑不同地区间的差异,盲目效仿采用,使其在另一区域中的软基处理无法效果欠佳,影响实际的软基处理质量。因此,在软土路基的处理工作中,应进行详细的地质勘察、精细的设计计算、全面的方案比选,必要时结合多种方式联合处理,以达到理想的处理效果。

3.2 施工设备的限制

在实际公路建设过程中,施工设备是影响软土地基处理方式的选择及处理效果的重要因素。例如,水泥搅拌桩造价相对较低,施工速度较快,但桩长受限的问题使其在深厚软土中处置效果不理想。

目前水泥搅拌桩机的一些特殊钻头,可有效加长水泥搅拌桩的桩长,提升处理效果。随着社会的不断发展建设,新型的施工设备可为公路工程施工的软土地基处理工作提供较大帮助。

4 结语

软土地基的处理技术是当前浙江省公路工程建设中的一大重要研究内容,影响公路的质量和使用寿命。公路工程的施工环境复杂多变,需要相关管理者和设计施工人员对该地区的软土地基特点加以了解,根据实际的情况选择处置措施,严格按照相关的设计和施工标准进行施工,提升公路工程的质量,延长公路使用寿命,为人们的日常出行提供更多的便捷和安全保障。