芳容丽质

——唐代女性妆饰解读

2021-05-17谢红

谢 红

(景德镇陶瓷大学,景德镇市,333000)

0 前言

纵观中国历代女性形象,唐代女性最为雍容华贵,典丽端庄。从古至今遗存的史料画作都能体现出唐代女性这些风貌特征。女性的妆容面饰在唐代女性的整体形象中占据重要地位,不仅能够修饰容貌、改善面部气色,而且展现了唐代女性的个人气质与审美风尚。唐代女性的妆饰在现代可谓“彩妆”,正如诗中所写“凝翠晕峨眉,轻红佛花脸”,其描写了女性画眉、描斜红的梳妆行为,体现了唐代女性的妆饰喜好。唐代早期政治清明,时局稳定,在这一时期女性妆饰风格有些许华丽,但总体偏自然之美。鼎盛时期,国富民强,女性崇尚丰腴之美,妆饰也更加明艳绚丽,体现出浓重的贵族气息。中晚唐时期虽然国力衰落,但是由于阶级腐败,追求奢靡,所以晚唐女性妆饰比盛唐时期愈加华贵。本文将分析唐代女性妆容与面饰来展现唐代女性的时尚装扮潮流与生活方式,体会唐代女性端庄大气之范。

1 匀脂抹粉的面妆

唐代女性面妆有两个主要步骤,“敷铅粉”和“抹胭脂”,奠定妆容基调。面妆根据铅粉的厚薄、胭脂浓淡或涂抹胭脂范围的大小来进行妆制的分类。

以粉敷面历史悠久,最早可以追溯到商纣王时期,纣王发明了烧铅锡炼粉,给后妃敷面修饰容貌,发展到唐代制作铅粉技术上已有很大的改进,此时的铅粉以做脱水处理,使其可以维持妆容,并且会加入一些米粉调和颜色。

胭脂是源于匈奴国境内的焉支山,由汉代张骞带入中原,是有焉支山上一种名为“蓝红花”的花朵研磨成粉制成,多半用粉色、红色的花瓣,现代女性用来抹在颧骨位置的腮红与当时的胭脂有相似之处。以下让我们走近唐代女性的妆容世界,窥探丰富多彩的妆制。

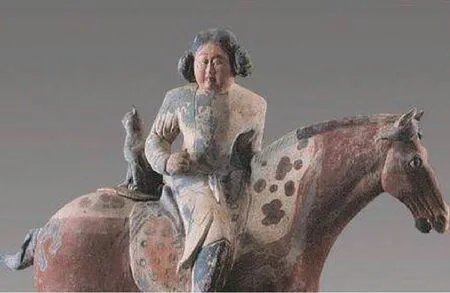

1.1 红腻而多香——红妆

唐代崇尚华丽,因此,艳丽的“红妆”是当时极为流行的面妆。女性不分贵贱都喜欢红妆,更有甚者将整个脸颊都敷抹胭脂。图1-1 是西安博物馆馆藏彩绘陶骑马带猞猁狩猎女俑,女俑头梳双髻垂于耳旁,身穿圆领窄袖白色长袍。脸庞圆润,眉毛浓重,整个面部都涂抹胭脂。她身子稍外侧,跨于马上,右手握拳,左手控僵,身后圆垫上蹲着一只猞猁,猞猁属于猫科动物,经过人为驯养,便可以成为助猎的动物。这件女俑面部圆润加上整脸红妆的修饰显得憨厚可爱。五代王仁欲在《开元天宝遗事》中记载:“贵妃初承恩照,与父母相别,泣涕登车。时天寒泪结为红冰。”。由此可见杨贵妃对红妆的喜爱,在生活中也以红妆装扮。红妆因胭脂的涂抹的方式不一样,便有不同的妆饰效果。

图1-1

图1-2

图1-3

(1)飞霞妆

飞霞妆是先浅施胭脂,然后再以白粉遮盖。由于色彩清丽淡雅,所以多见唐代低龄女性使用,此外女子还将铅粉与胭脂调和在一起使之变成粉红色,即为“檀红”,涂抹于面部。罗虬《比红儿诗》有“自有闲花一面春,脸檀眉黛一时新”一句,其中的“脸檀”就是指调和的檀红,用其敷面使得面部底色均匀,给人以恬静之感。图1-2 张萱《捣练图》中的仕女形象就是“飞霞妆”,画中表现的是少妇们捣练缝衣的场面,人物间的相互关系生动自然。少妇们端庄淡雅的妆容,恰好表现了她们从容的心情。

(2)桃花妆

因其妆容颜色浅如桃花,故名“桃花妆”。正如欧阳炯的《女冠子》中写到“薄妆桃脸,满面纵横花靥”。“桃花妆”比“飞霞妆”颜色稍浓一些,但整体给人温润静雅之感,此种妆容也多为唐代青年女性所使用。如图1-3 出土于新疆吐鲁番阿斯塔那张礼臣墓的绢画舞乐图,图中乐伎化的就是“桃花妆”,人物整体形象清俊,身材修长,面部的桃花妆展现出乐伎娇嫩的肤色。

(3)酒晕妆

酒晕妆是色彩饱和度最高的面妆,整个面妆呈现较为浓郁的效果,也被称之为“醉妆”。女性在脸颊抹上浓厚的胭脂,有的甚至扩大到脸额位置,赋彩凝重。图1-4 出土于新疆吐鲁番的《弈棋仕女图》中贵妇的妆容就是酒晕妆,此画描绘了贵妇举棋未定,正在沉思的状态,也从侧面反映了唐代贵妇生活悠闲的状态。现代的影视剧作品中,人物的形象定妆也会考究史实,如图1-5 在《长安十二时辰》电视剧中,由热依扎饰演的唐代婢女檀棋就因酒晕妆剧照而登上各大媒体热搜,可见国民对中国古代文化炽热的追求。

图1-4

图1-5

图2-1

1.2 素面凝香雪——白妆

白妆是指不敷胭脂,只施底妆的妆式,唐代流行过一段时间,女性偶尔为之。白居易曾作诗:“最似孀闺少年妇,白妆素袖碧纱裙”。由此得知,一般情况下,白妆是民间女性守孝的装扮,明艳的红妆不适宜丧仪场合。

2.冶丽的面饰

2.1 纤纤初月上鸦黄

唐代额黄妆又称“鸦黄”、“鹅黄”,是女性在额头涂黄的装饰方法。额黄妆有两种方法:一是染画法,用笔沾染黄色染料涂抹在额头上;二是粘贴法,用黄色材料制作成的装饰物,再用胶水贴于额部,崔液《踏歌词》中的“翡翠贴花黄”,便是指贴额黄的薄片饰物。涂染的方式也有差异,可将黄色染料平涂于整个额部也可仅涂额部的一半用清水晕染使妆效自然。还有一种是额黄妆发展而成的“蕊黄”,《南歌子》中描写到“扑蕊添黄子,呵花满翠髻”,是用黄粉在额间绘出类似花蕊的纹饰,犹如花朵在额间静待开放。

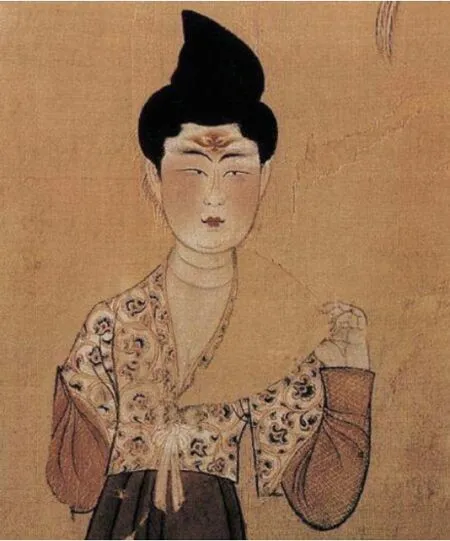

2.2 眉间翠钿深

所谓花钿,是古代女子贴在两鬓、眉宇间或脸颊上的一种花朵的面饰物,它起源于春秋战国时期,在唐代发展到鼎盛。花钿简单时就只在额中心点一个红点,这种方式延续至今国内儿童有表演活动也会在额间点红点。除此之外,还有以螺钿壳、金箔片、鱼腮骨等材料剪制成不同花朵的形状。花钿有扇面形、桃子形,工艺精巧者还有以珠宝翡翠制成花卉、禽鸟,其中梅花形最为多见。花钿的颜色丰富多样,不仅有黄、红等流行之色,还可以自行设计图案进行填色,以翠鸟羽毛制成的青翠色最为独特。

花钿不仅可以作为面部装饰调节眉眼间的比例,也可用以掩盖女子额间斑点、疤痕。花钿意象也开始频繁的出现在唐代诗歌里,在诗人笔下花钿被赋予欢乐或哀伤的情感、温婉或强势的性格、富贵或贫穷的生活。走近文学意境里,花钿带我们进入作者营造的绚烂空间。如白居易的《长恨歌》中“花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头。君王掩面救不得,回看血泪相和流”。用花钿留在空旷的地上也无人拾掇来表达杨贵妃死时的凄凉与唐玄宗的哀痛。

2.3 灵动的面靥

起初女性点面靥并不是为了妆饰,而是宫廷生活中的一种特殊标记。当妃子月事来临不能陪伴君王,便在脸上点小点,称为“点痣”,后来逐渐演变成一种面饰即为面靥。唐代以前面靥一般如黄豆大小点在酒窝处,俗称“笑靥”。到唐代点靥之风盛行,陕西西安出土的唐三彩女俑以及新疆吐鲁番唐代墓葬出土的女木俑常见点笑靥。现代拍摄古装剧,化妆师也会依据历史事实给演员打造妆容,如范冰冰饰演的“武则天”剧中面妆就点了笑靥。盛唐之后面靥的样式更为丰富,有制成各种花卉状的,称为“花靥”;还有形如杏果的称为“杏靥”;也有如钱币形状的称为“钱点”。此外,还有一种用金色描绘的小花称为“黄星靥”,段成式《酉阳杂俎》中也写道:“近代妆尚靥,如射月,曰黄星靥”。晚唐时期女性装扮之风更盛,面靥的图案不拘于嘴角,慢慢开始往脸颊扩散,甚至宫廷贵妇有的贴面靥至整脸华丽至极,如图2-1。

3 结语

本文通过对唐代女性的面妆样式和面部装饰物的特征分析,来展现唐代女性的妆容风貌,体现唐代女性的审美风格。唐代由于佛、释、道三家思想的影响,唐代女性也是有着即开放又含蓄的特质。整个唐代时期,女性妆容都有浓淡之分,是为了适用于不同场合。虽然日常生活中比较自由,但是在正式场合便会遵循礼法施以薄妆。唐代的经济繁荣,人民富足,让女性有物质条件进行打扮,是促成唐妆发展的基础。而唐代部份女性也可以读书受教、与男子一同进行体育活动,这便促成了女性的思想解放,具有创新意识从而创造了更多新颖靓丽的妆式。唐代对外交流的频繁,也使得唐代女性与邻国女性在妆容面貌上可以相互借鉴进行再设计,有进口的化妆品也促成了唐代女性妆饰的多样化。唐代女性总体展出自信洋溢的状态,对于社会发展有一定积极的影响。唐代女性妆容样式的丰富多彩便是社会状态的一个外在表现,所以从女性妆容这一缩影也可显现出唐代发展蓬勃向上的社会环境。