郫县豆瓣特征挥发性物质演变及其香型特性研究

2021-05-15卢云浩

卢云浩,何 强

(四川大学轻工科学与工程学院 成都610065)

郫县豆瓣是我国典型的传统发酵调味品,迄今已有300 余年的历史,因其鲜辣醇厚、红棕油亮、瓣粒酥脆、黏稠绒实、酱香浓郁的产品特点,在我国餐厨中得以广泛使用,被誉为“川菜之魂”[1]。郫县豆瓣的传统制作工艺被列为国家级非物质文化遗产,其生产主要包括辣椒自然发酵、蚕豆接种发酵和混合后熟发酵3 个阶段,通过独特的“晴天晒、雨天盖、白天翻、夜晚露”的传统发酵工艺,形成郫县豆瓣独特的风味特征。近年来,国内学者从郫县豆瓣香气成分中鉴定出百余种挥发性物质,包括醇类、醛类、酮类、酸类、酯类等[2-3],它们之间的相互作用共同决定了郫县豆瓣的香气构型。然而,目前相关研究主要集中在不同发酵时间或不同品牌产品风味的比较[2-3],对这些风味成分在郫县豆瓣整个生产周期的演变规律以及郫县豆瓣香型和特征香气化合物的相关性仍缺乏系统研究。

基于此,本研究的主要目的:1)采用描述性感官分析法评价郫县豆瓣酿制不同阶段的香气属性;2)采用顶空固相微萃取-气相色谱质谱联用技术(HS-SPME-GC-MS)结合稀释分析(GC-O)鉴定郫县豆瓣典型的特征香气化合物;3)通过多元数理统计方法(PLSR)分析挥发性化合物对郫县豆瓣香型的影响及演变规律。本研究结果有助于郫县豆瓣产品品质的调控。

1 材料与方法

1.1 试验材料

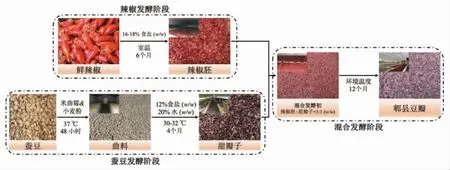

郫县豆瓣发酵过程各样品取自四川郫县某豆瓣公司,其酿制主要分为辣椒发酵、蚕豆发酵(制曲+曲料发酵)和混合发酵3 个阶段,如图1所示,各发酵阶段主要参数如下所述。

辣椒发酵:辣椒(Capsicum annuum L.)经挑选、清洗等预处理后,加入16%~18%(质量分数)食盐,经自然发酵6 个月制得辣椒胚。

蚕豆发酵:蚕豆(Vicia faba L.)经挑选、脱壳、浸泡等预处理后与少量面粉 (Triticum aestivum L.)、米曲霉(沪酿3.042)拌和,在37 ℃条件下制曲48 h,随后加入12%(质量分数)的食盐和20%(质量分数)的水,在30~32 ℃保温发酵4 个月制得甜瓣子。

混合发酵:将上述制备成熟的辣椒胚和甜瓣子按质量比3:1 混合后在自然条件下发酵 (翻、晒、露)12 个月制得郫县豆瓣。

本试验共有7 个取样点,分别为:蚕豆(Broad bean)、鲜辣椒(Fresh chili)、曲料(Koji)、甜瓣子(Doubanjiang-meju)、辣椒胚(Chili moromi)、混合发酵初期(发酵1 周,The initial mixture)、郫县豆瓣(Pixian-douban)。

图1 郫县豆瓣生产工艺流程图Fig.1 The schematic procedure of Pixian-douban production

1.2 试验试剂

乙酸苯乙酯(Analytical standard)、正构烷烃(C7-C30),德国Sigma-Aldrich 公司;其它试剂均为分析纯级,成都科隆试剂有限公司。

1.3 仪器及设备

DF-101S 集热式恒温加热磁力搅拌器,上海大颜仪器设备有限公司;QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪、OP275 嗅闻仪,日本岛津仪器有限公司。

1.4 挥发性化合物的萃取及分析条件

准确称取5.0 g 样品 (预先研磨均匀) 于20 mL 顶空瓶中,添加20 μL 内标(10 μg/mL 乙酸苯乙酯甲醇溶液)。将顶空瓶置于50 ℃预平衡30 min,插入DVB/CAR/PDMS 萃取头(萃取头提前在GC 进样口270 ℃老化30 min),然后在50 ℃条件下萃取30 min,萃取结束后于GC 进样口解析5 min,2 个样品间萃取头在同样条件下老化10 min以防止样品间相互污染。

仪器设备采用GCMS-QP 2010 SE 气相色谱-质谱联用仪 (Shimadzu Co.,Kyoto,Japan),配备Agilent DB-5MS 气相色谱柱 (30 m×0.25 mm×0.25 μm,J&W Scientific,Folsom,CA);载气为高纯氦气,流速1.0 mL/min;采用电子轰击电离(EI)离子源,电子能量70 eV;离子扫描范围33~400 m/z;离子源温度230 ℃,接口温度250 ℃,进样口温度250 ℃;根据特定条件设定分离比。程序升温条件:初始温度40 ℃,保持3 min;然后以3 ℃/min 升到150 ℃,再以6 ℃/min 升到240 ℃维持6 min。

1.5 挥发性化合物的鉴定与定量

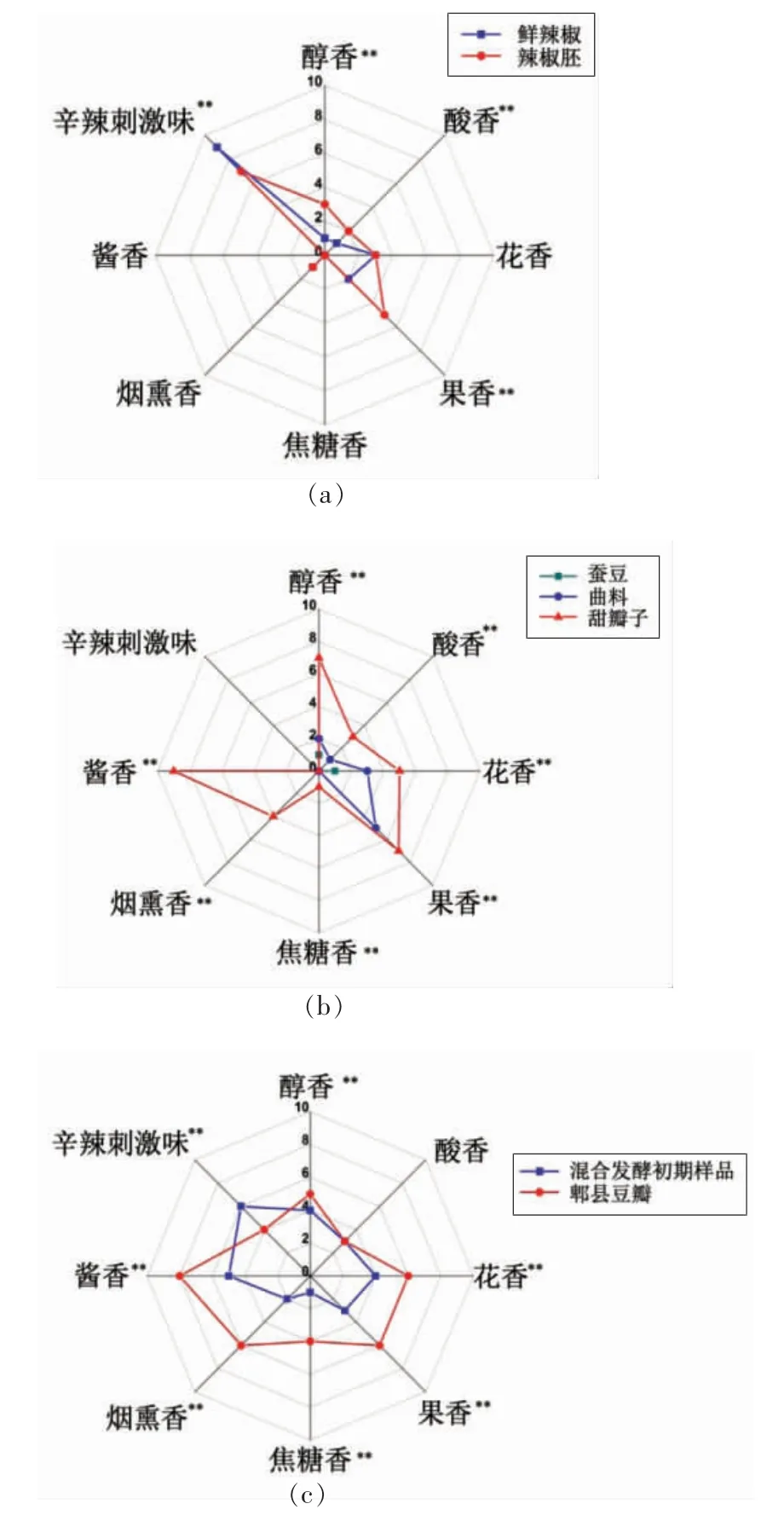

化合物的鉴定根据Wiley 和NIST 14 数据库检索确定初步结果,随后采用DB-5MS 色谱柱上所得到的保留指数 (Retention index,RI) 进行定性,通过比对标准物质的RI 并参考相关文献进一步确定。化合物的RI 通过正构烷烃(C7-C30)计算得到。线性程序升温时,保留指数RI 的计算方法见式(1)。

式中,t(a)——待测组分a 的保留时间(mim);n 和n+1——待测组分a 流出前、后正构烷烃碳原子数;t(n)和t(n+1)——具有n 和n+1 个碳原子数的正构烷烃保留时间(min)。

定量方法:采用内标法(以乙酸苯乙酯作为内标)对郫县豆瓣中挥发性物质进行定量分析,计算方法见式(2)。

式中,Wi——待测组分i 的含量(μg/kg);Ws——加入内标s 的含量(μg/kg);Ai 和As——待测组分i 和内标s 的峰面积 (a.u.);f′——待测组分i 对内标s 的相对质量校正因子,本文假定各待测组分i 的相对校正因子f′均为1。

1.6 特征挥发性物质分析

特征挥发性物质分析采用香味萃取稀释法,评价方法参照冯云子等[4]报道:挑选3 位评价员,预先经过风味感官认识、样品感官和GC-O 嗅闻等培训。评价员通过不断嗅闻原萃取物的梯度稀释样品而得到稀释因子FD(可被GC-O 嗅闻试验检测到的最高稀释倍数),本试验稀释梯度设置为1:1,1:5,1:10,1:25,1:50,1:100 和1:200。评价员对每个样品重复嗅闻2~3 次,并在嗅闻到气味的同时对嗅闻时间及气味强度在软件上进行记录,香味特性由另1 名有经验的研究人员进行记录。本文采用检测频率的方法来获得郫县豆瓣的特征挥发性物质,将分流比在1:10 以上由至少2 位评价员每次都嗅闻得到的物质定义为特征挥发性物质。

1.7 香气感官评价方法

样品的香气评价由10 位经过感官评价技术训练的评价员(4 男6 女,年龄在20~30 岁),采用十点制的定量描述感官分析法评价。20 g 样品置于编码的带盖塑料杯中,评价员嗅闻,样品随机放置,每个样品每人嗅闻3 次。感官评价技术训练参照GB/T 15549-1995[5],感官评价试验在恒温实验室进行,遵守国际实验室的标准[6]。首先,评价员分别给出郫县豆瓣香气的感官属性,讨论不同的香气标准,并选取8 种最重要的香气特征(醇香、酸香、花香、果香、焦糖香、烟熏香、酱香和辛辣味)作进一步分析;然后评价员采用十点制(0 表示嗅闻不到,10 表示非常浓郁) 对各样品的香气进行感官评分,香气参考标准如下:醇香(体积分数10%的乙醇水溶液)、酸香(体积分数10%的乙酸水溶液)、花香(1 mg/mL 苯乙醇溶液)、果香(1 mg/mL乙酸苯乙酯溶液,溶剂为体积分数10%的乙醇水溶液)、焦糖香(0.1 g/mL 焦糖水溶液)、酱香(0.1 g/mL 酱油水溶液)、辛辣味【含10 g 鲜辣椒(Capsicum annuum L.)的100 mL 水溶液】、烟熏香(1 mg/mL 4-乙基愈创木酚溶液,溶剂为体积分数10%的乙醇水溶液)。

1.8 数据分析

采用SPSS 23.0 统计分析软件进行单因素方差分析;通过Unscrambler 10.4(Camo 公司,挪威)软件进行PLSR 分析,所有的变量均经标准化(1/Sdev)处理。

2 结果与分析

2.1 香型特性分析

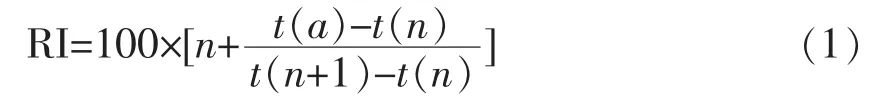

图2 辣椒发酵(a)、蚕豆发酵(b)和混合发酵阶段(c)样品的香型特性Fig.2 Aroma characteristics of chili fermentation (a),broad bean fermentation(b) and mixed fermentation phases (c)

本研究首先通过预试验描述了郫县豆瓣成品的8 个香气属性,分别为醇香(alcohol)、酸香(sour)、花香(floral)、果香(fruity)、焦糖香(caramel-like)、烟熏香(burnt)、酱香(miso-flavor)和辛辣刺激味(pungent)。评定人员针对7 个样品中的上述香气属性的感官评价如图2所示,不同发酵阶段样品的香型展现出了较大的差异性。在辣椒发酵阶段,鲜辣椒以辛辣刺激味为主,如图2a 所示,经自然发酵后,辣椒胚中醇香、酸香和果香显著性增强(P<0.01),而辛辣刺激味明显减弱(P<0.01)。在蚕豆发酵阶段,如图2b 所示,蚕豆的风味得分较低,说明蚕豆不具有成品的香型或香气特征,与成品相比香气极弱,48 h 制曲后,主要形成了花香和果香风味,而经米曲霉发酵后,甜瓣子中富集了除辛辣刺激风味外的其余7 种香气(P<0.01),其中以酱香最为浓郁。混合发酵阶段是形成均衡香气构型的重要过程,如图2c 所示,辛辣刺激风味明显减弱(P<0.01),而其它香气特征均有不同程度增强,从而形成了郫县豆瓣各类香气浓郁且均衡的风味特征。

2.2 郫县豆瓣特征挥发性化合物的鉴定

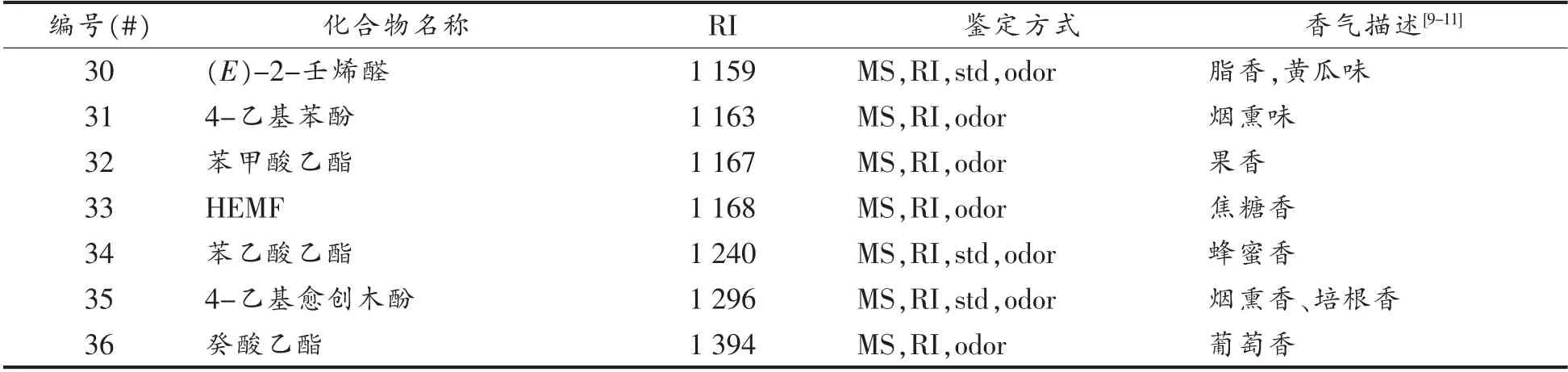

郫县豆瓣的香型与产品中特征挥发性风味物质的形成和富集密切相关,因此首先研究了成品豆瓣中的特征挥发性风味成分。GC-MS 共鉴定出超过100 种化合物,其中分流比在1:10 以上,3 个评定者通过GC-O 嗅闻得到且满足嗅闻条件的化合物有36 种,如表1所示。这些化合物包括7 种醇,3 种酸,2 种酮,6 种醛,7 种酯,3 种酚,7 种杂环化合物和1 种含硫化合物,这些物质在郫县豆瓣或类似发酵品中均有被报道为特征风味化合物[7-9]。因此,本文将这些挥发性化合物作为郫县豆瓣的特征挥发性物质,以研究其演变规律与香型的相关性。

表1 郫县豆瓣特征挥发性物质Table 1 Odor-active volatile compounds in Pixian-douban

(续表1)

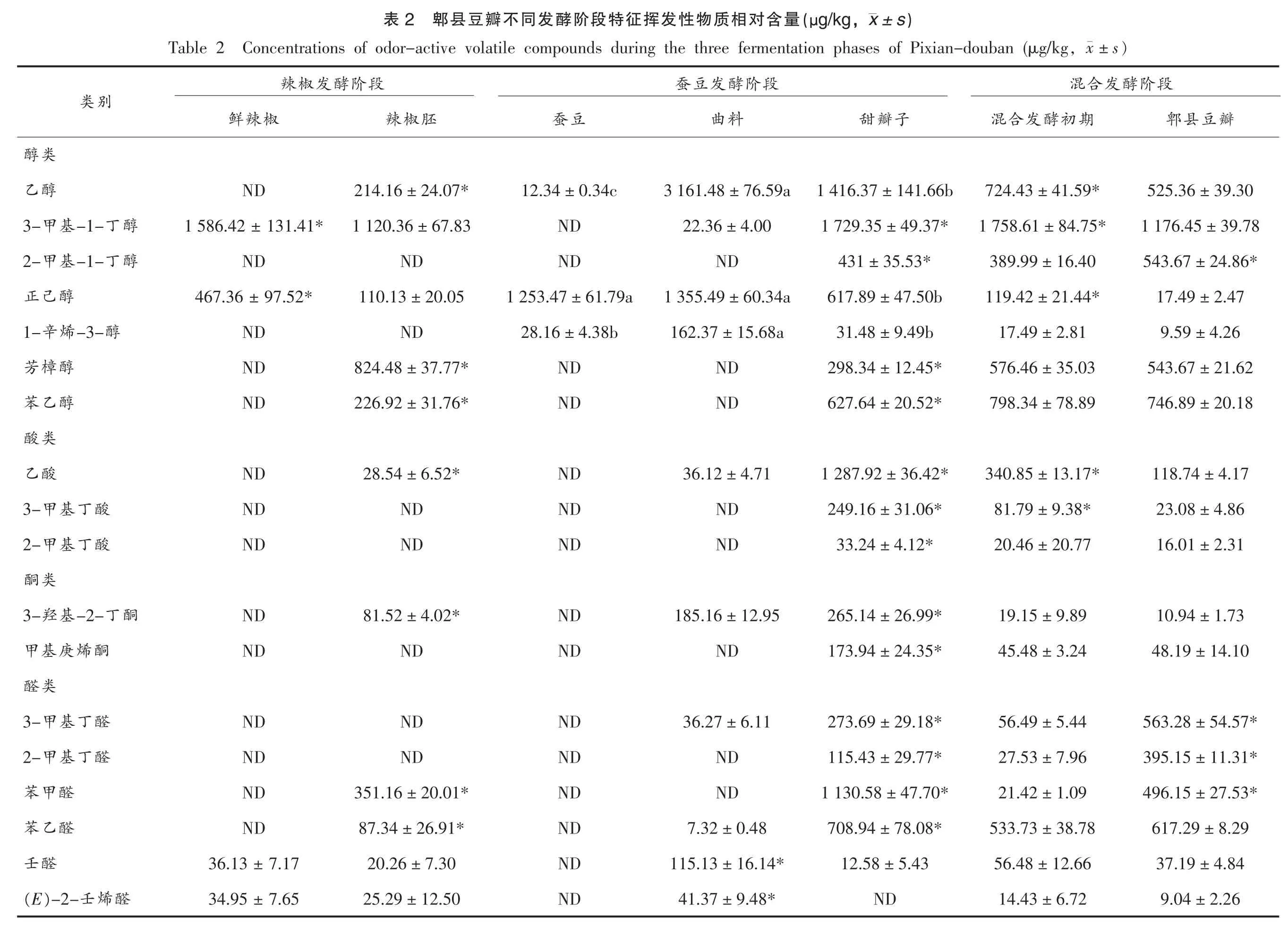

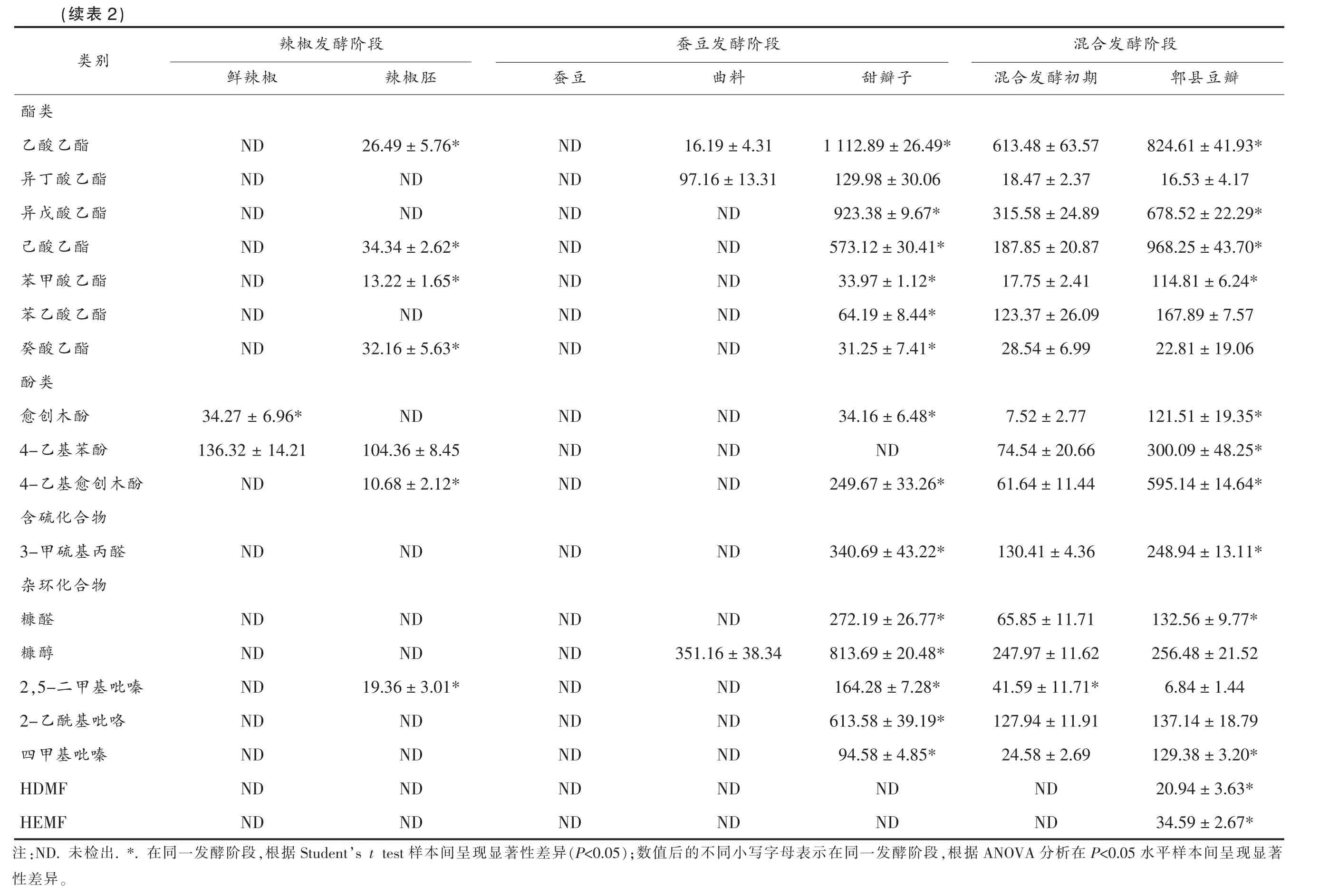

2.3 特征挥发性化合物在郫县豆瓣发酵过程中的演变

表2列出了36 种特征香气物质在发酵各阶段的平均浓度。其中,原料辣椒含有6 种重要的特征挥发性物质,分别为3-甲基-1-丁醇、正己醇、壬醛、(E)-2-壬烯醛、愈创木酚和4-乙基苯酚,经自然发酵后,这6 种成分浓度均有不同程度降低。其中,2 种醇类物质显著降低 (P<0.05),而3-甲基-1-丁醇的减少可能是造成辣椒胚辛辣刺激味损失的原因;另外,愈创木酚在辣椒发酵过程中完全损失,未在辣椒胚中检测到。经发酵后,在辣椒胚中新生成了13 种重要风味成分,分别为乙醇、芳樟醇、苯乙醇、乙酸、3-羟基-2-丁酮、苯甲醛、苯乙醛、乙酸乙酯、己酸乙酯、苯甲酸乙酯、癸酸乙酯、4-乙基愈创木酚和2,5-二甲基吡嗪,这些化合物主要赋予了辣椒胚醇香、酸香、花香、果香及奶香、坚果香等香气特征。

原料蚕豆中仅检测到3 种醇类活性物质 (乙醇、正己醇、1-辛烯-3-醇),分别呈醇香、果香和蘑菇香,经制曲、发酵后形成了成品豆瓣中的主体风味成分。如表2所示,经米曲霉发酵4 个月后,甜瓣子中形成了除 (E)-2-壬烯醛、4-乙基苯酚、HDMF 和HEMF 外的其余32 种豆瓣香气活性成分,其中醇类、醛类和酯类化合物含量最高,占活性香气物质总含量的69.24%,其种类和浓度的不同对产品的风味起着至关重要的作用。有研究表明甜瓣子中风味成分的形成涉及系列生化反应,与氨基酸代谢密切相关,如3-甲基丁醛、2-甲基丁醛、3-甲硫基丙醛和苯乙醛等醛类成分均来自相应氨基酸的降解[12],赋予了产品麦芽香、酱香和蜂蜜香等香气特征;醛类成分在相应酶作用下经氧化还原反应可形成酸和醇类化合物,而酸和醇在酯化酶作用下形成了酯类成分[13]。甜瓣子中形成了成品豆瓣的全部7 种酯类活性风味成分,由乙酸酯类和乙基酯类化合物组成(乙酸乙酯、异丁酸乙酯、异戊酸乙酯、己酸乙酯、苯甲酸乙酯、苯乙酸乙酯和癸酸乙酯),这些化合物可赋予产品浓郁的花果香和甜味,表明蚕豆发酵对郫县豆瓣风味形成具有重要意义。

将自然发酵后的辣椒胚和米曲霉发酵后的甜瓣子按比例混合后,再经自然环境陈酿,期间有规律地翻、晒、露,最终形成产品,这是郫县豆瓣的独特生产工艺。产品中不仅有双方风味的叠加,此外在多种微生物和酶作用下,混合发酵赋予了产品更加丰富和协调的风味。如表2所示,经1年混合发酵后,郫县豆瓣中多种风味成分浓度发生了显著变化,其中2-甲基-1-丁醇、3-甲基丁醛、2-甲基丁醛、苯甲醛、乙酸乙酯、异戊酸乙酯、己酸乙酯、苯甲酸乙酯、愈创木酚、4-乙基苯酚、4-乙基愈创木酚、糠醛、四甲基吡嗪含量显著增加(P<0.05),这些化合物主要赋予了郫县豆瓣麦芽香、花香、果香、烟熏香和酱香等香气特征。此外,混合发酵阶段新形成了2 种活性风味成分4-羟基-2,5-二甲基-3(2H)-呋喃酮(HDMF)和4-羟基-5(2)-乙基-2 (5)-甲基-3 (2H)-呋喃酮(HEMF),HDMF 和HEMF 是同类发酵制品的重要风味物质[9,14-15],它们可通过五碳糖的羰氨反应形成,赋予郫县豆瓣独特的焦糖风味[16]。

段阶瓣豆县郫525.36±39.30 1 176.45±39.78 543.67±24.86*17.49±2.47 9.59±4.26 543.67±21.62 746.89±20.18 118.74±4.17 23.08±4.86 16.01±2.31 10.94±1.73 48.19±14.10 563.28±54.57*395.15±11.31*496.15±27.53*617.29±8.29 37.19±4.84 9.04±2.26)¯±s,x(μg/kg量含对相质物性发挥征特段阶酵发同不瓣豆县郫2表Concentrations of odor-active volatile compounds during the three fermentation phases of Pixian-douban (μg/kg,images/BZ_61_1336_2229_1362_2269.png±s)Table 2 酵发合混段阶酵发豆蚕段阶酵发椒辣期初酵发合混子瓣甜料曲豆蚕胚椒辣椒辣鲜724.43±41.59*1 416.37±141.66b 3 161.48±76.59a 12.34±0.34c 214.16±24.07*ND 1 758.61±84.75*1 729.35±49.37*22.36±4.00 ND 1 120.36±67.83 1 586.42±131.41*389.99±16.40 431±35.53*ND ND ND ND 119.42±21.44*617.89±47.50b 1 355.49±60.34a 1 253.47±61.79a 110.13±20.05 467.36±97.52*17.49±2.81 31.48±9.49b 162.37±15.68a 28.16±4.38b ND ND 576.46±35.03 298.34±12.45*ND ND 824.48±37.77*ND 798.34±78.89 627.64±20.52*ND ND 226.92±31.76*ND 340.85±13.17*1 287.92±36.42*36.12±4.71 ND 28.54±6.52*ND 81.79±9.38*249.16±31.06*ND ND ND ND 20.46±20.77 33.24±4.12*ND ND ND ND 19.15±9.89 265.14±26.99*185.16±12.95 ND 81.52±4.02*ND 45.48±3.24 173.94±24.35*ND ND ND ND 56.49±5.44 273.69±29.18*36.27±6.11 ND ND ND 27.53±7.96 115.43±29.77*ND ND ND ND 21.42±1.09 1 130.58±47.70*ND ND 351.16±20.01*ND 533.73±38.78 708.94±78.08*7.32±0.48 ND 87.34±26.91*ND 56.48±12.66 12.58±5.43 115.13±16.14*ND 20.26±7.30 36.13±7.17 14.43±6.72 ND 41.37±9.48*ND 25.29±12.50 34.95±7.65别类类醇醇乙醇丁-1-基甲3-醇丁-1-基甲2-醇己正醇-3-烯辛1-醇樟芳醇乙苯类酸酸乙酸丁基甲3-酸丁基甲2-类酮酮丁-2-基羟3-酮烯庚基甲类醛醛丁基3-甲醛丁基2-甲醛甲苯醛乙苯醛壬醛烯壬)-2-(E

段阶酵发合混瓣豆县郫期初酵发合混824.61±41.93*613.48±63.57 16.53±4.17 18.47±2.37 678.52±22.29*315.58±24.89 968.25±43.70*187.85±20.87 114.81±6.24*17.75±2.41 167.89±7.57 123.37±26.09 22.81±19.06 28.54±6.99 121.51±19.35*7.52±2.77 300.09±48.25*74.54±20.66 595.14±14.64*61.64±11.44 248.94±13.11*130.41±4.36 132.56±9.77*65.85±11.71 256.48±21.52 247.97±11.62 6.84±1.44 41.59±11.71*137.14±18.79 127.94±11.91 129.38±3.20*24.58±2.69 20.94±3.63*ND 34.59±2.67*ND著显现呈间本样平水P<0.05在析分ANOVA据子瓣甜1 112.89±26.49*129.98±30.06 923.38±9.67*573.12±30.41*33.97±1.12*64.19±8.44*31.25±7.41*34.16±6.48*ND 249.67±33.26*340.69±43.22*272.19±26.77*813.69±20.48*164.28±7.28*613.58±39.19*94.58±4.85*ND ND,根段阶酵发一同在示表段阶酵发豆蚕料曲16.19±4.31 97.16±13.31 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 351.16±38.34 ND ND ND ND ND母字写小同不的后值豆蚕N D ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND);数(P<0.05异差性著显现段阶酵发椒辣胚椒辣椒辣鲜26.49±5.76*ND ND ND ND ND 34.34±2.62*ND 13.22±1.65*ND ND ND 32.16±5.63*ND ND 34.27±6.96*104.36±8.45 136.32±14.21 10.68±2.12*ND ND ND ND ND ND ND 19.36±3.01*ND ND ND ND ND ND ND ND ND呈间本样’s t test Student据,根段阶酵发一同)2表(续别类类酯酯乙酸乙酯乙酸丁异酯乙酸戊异酯乙酸己酯乙酸甲苯酯乙酸乙苯酯乙酸癸类酚酚木创愈酚苯基4-乙酚木创愈基乙4-物合化硫含醛丙基硫甲3-物合化环杂醛糠醇糠嗪吡基甲二,5-2咯吡基酰2-乙嗪吡基甲四HDMF HEMF在.*.出检未:ND.注。异差性

2.4 郫县豆瓣香气构型和特征挥发性化合物相关性分析

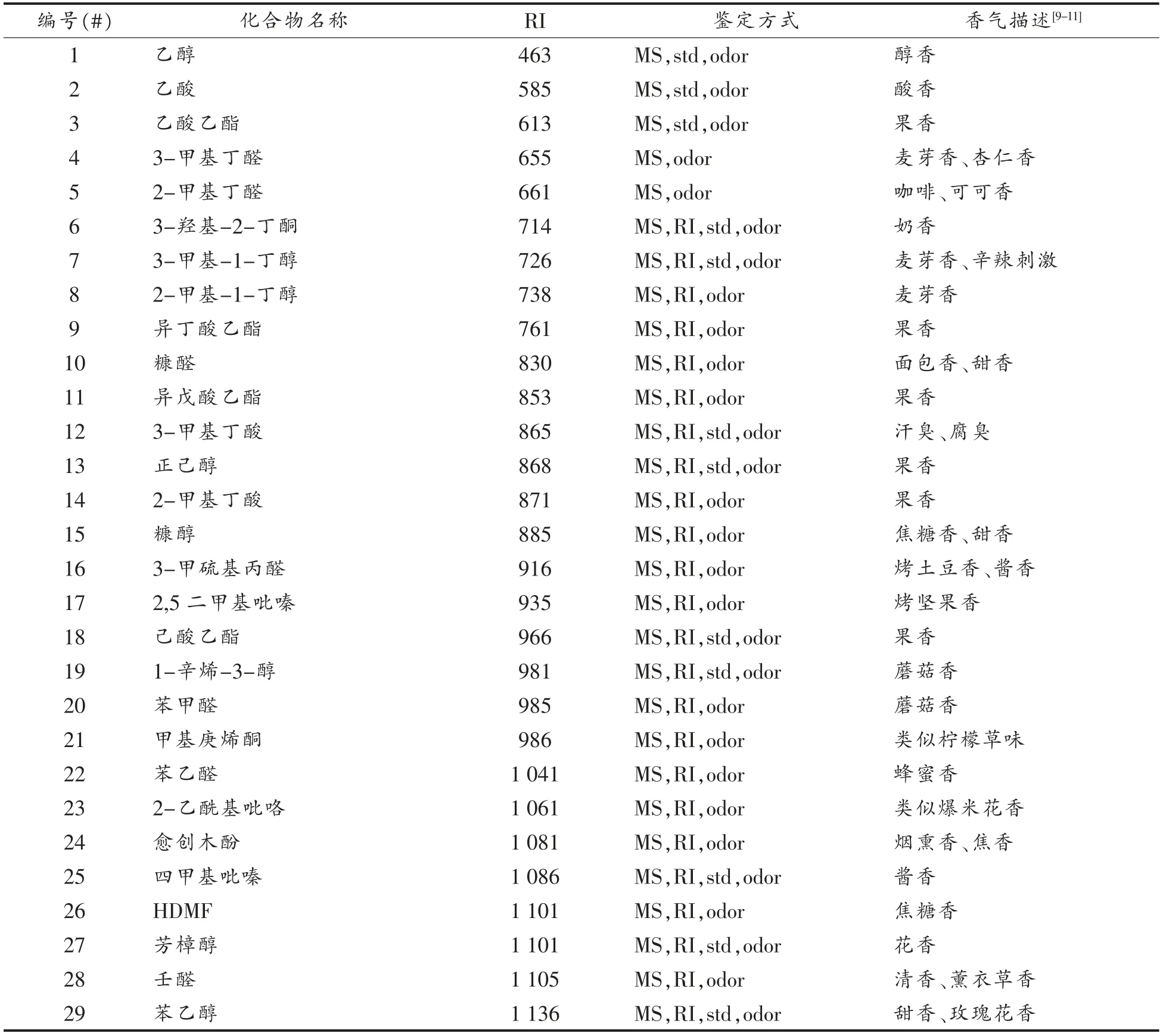

PLSR 是1 种多对多线性回归建模的方法,建立因变量关于自变量的线性甚至非线性回归预测方程,它集中了主成分分析、典型相关分析和线性回归分析等方法的特点,近年来已广泛应用于生物学、食品科学等领域[17]。本文通过PLSR 方法对郫县豆瓣各阶段样品、香气构型和特征香气化合物进行相关性分析。在PLSR 模型中,36 种特征挥发性物质作为自变量,发酵样品和香气构型作为因变量,该模型可解释的方差贡献率为Factor-1(41%,59%)、Factor-2(40%,20%),如图3所示,通过该模型分析已可得到较大部分信息,故Factor-2 与Factor-3 等其它结果在这里不做进一步说明。在相关性载荷图中,小椭圆(内)和大椭圆(外) 分别表示方差贡献率为50%和100%,28 个X 变量和7 个Y 变量位于r2=50%和100%的椭圆之内,这说明它们可以被该PLSR 模型很好地解释。

图3 PLSR 郫县豆瓣不同发酵阶段样品得分图(a)和相关性载荷图(b)Fig.3 The scores and correlation loadings plot for different samples of three fermentation phases of Pixian-douban based on PLSR

如图3所示,辛辣刺激风味与辣椒发酵阶段的鲜辣椒和辣椒胚联系最紧密,而与蚕豆发酵阶段的蚕豆、曲料和甜瓣子最疏远,这与感官评价结果相一致(图2);此外,辛辣刺激风味没有与任何特征香气物质相关联,说明36 种特征挥发性物质可能并不是辛辣刺激味的来源。蚕豆和曲料没有与任何香气构型相关联,这也与两者的香型得分不高的结果相匹配(图2),然而曲料与乙醇(1#)、正己醇(13#)、1-辛烯-3-醇(19#)、壬醛(28#)和(E)-2-壬烯醛(30#)联系紧密,说明这5 种化合物虽构成了曲料的香气特征,但与8 种香型关联并不强。甜瓣子与醇香、酸香、果香和酱香关联性较强(图3b 左下四分之一圆弧内),这与甜瓣子的这4 种香气属性感官评价得分较高的结果相一致(图2)。其中,醇香可能主要与2-甲基-1-丁醇(8#)相关;酸香则主要与乙酸(2#)相关;果香可能主要来源于乙酸乙酯(3#)、异戊酸乙酯(11#)、2-甲基丁酸(14#)和苯乙醛(22#);酱香可能主要与3-甲硫基丙醛(16#)、糠醛(10#)和四甲基吡嗪(25#)相关。郫县豆瓣成品与醇香、花香、烟熏香和焦糖香关联性最强(图3b 左上四分之一圆弧内),说明混合发酵阶段是形成这4 种香气属性的主要过程。其中,花香属性主要来源于苯乙醛(22#)和苯乙醇(29#);焦糖香可能是由2-甲基丁醛(5#)、愈创木酚(24#)、苯甲酸乙酯(32#)、HDMF(26#)和HEMF(33#)共同形成;而烟熏香与各特征挥发性组分匹配性较差,可能该香气属性是由多种挥发性物质相互作用形成导致。从相关性载荷图可以看出,除辛辣刺激风味外,其它香气属性联系紧密,尤其是醇香、花香、果香、酱香和烟熏香,这些香气属性可能会相互影响。此外,除乙醇、3-羟基-2-丁酮、异丁酸乙酯、正己醇、1-辛烯-3-醇、壬醛和(E)-2-壬烯醛外,另外29 种特征挥发性物质对样品的香气属性都做出了较大贡献,且同种特征挥发性物质可能赋予产品多种香气属性。

3 结论

本文采用感官分析方法成功描述了郫县豆瓣的8 种香型特性(醇香、酸香、花香、果香、焦糖香、烟熏香、酱香和辛辣刺激味)并鉴定了其在发酵不同阶段的香气特征,结果表明,郫县豆瓣在不同发酵阶段具有明显不同的香气特点。采用气相色谱-质谱(GC-MS)结合气相色谱-嗅闻(GC-O)技术鉴定了郫县豆瓣的特征挥发性物质,对其在发酵过程中的变化进行了定量分析,并将这些特征挥发性物质与发酵样品及香型特性进行相关性分析,PLSR 模型分析表明除乙醇、3-羟基-2-丁酮、异丁酸乙酯、正己醇、1-辛烯-3-醇、壬醛和(E)-2-壬烯醛外的29 种特征挥发性物质对样品的香气属性都具有较强的关联性。综上所述,通过调整发酵参数或补偿郫县豆瓣发酵后的典型香气物质,可以改善郫县豆瓣的香气特征。