背外侧前额叶活动水平对拳击运动员选择性注意的影响

2021-05-15李巍赵洪朋

李巍 赵洪朋

沈阳体育学院运动人体科学学院(沈阳110102)

注意是一种高级的认知能力,指个体对一定目标的指向与集中,它在体育运动中发挥着重要作用,如运动员在比赛中需要持续注意场上的变化,观察对手的动作,排除无关信息的干扰等。注意的指向和集中主要表现为对出现的多个刺激进行选择和对非注意目标的抑制。选择性注意是指有选择性地处理刺激的同时有意识地忽略其他刺激[1]。选择的策略和速度通常受刺激的特点和个体因素影响,其机制是合理地分配有限的注意资源,让大脑进行高效的信息处理[2]。神经电活动是心理活动产生的基础,人们在进行选择性注意时会产生特定的神经振荡,来帮助注意完成对刺激的选择或抑制,且两者具有锁时关系[3,4]。神经振荡的活动水平可以促进注意效果[5,6]。基于选择性注意与皮层神经振荡活动水平的关系,有研究利用外部介入神经刺激技术,调控注意等心理活动相关脑功能区的神经活动水平,进而影响注意相关的行为表现,从而实现调节注意状态、提高注意力等认知增强目的[7]。神经调控技术改变皮层活动水平进而影响选择性注意的作用机制,可能是神经元集群兴奋的结果。此外,神经活动水平的变化影响了人们对外界刺激的感知能力。

拳击运动是我国竞技运动中的潜在优势项目,随着新规则的实施,其运动特点也在变化,比赛更加激烈,对抗强度进一步提高,更注重积极主动的进攻。这需要运动员具有快速的反应、启动、转换能力以及在回合中的控制能力。有研究指出,有效击打和组合拳的使用是影响比赛胜负的重要因素[13]。如在组合拳的运用中,运动员要不断对下一拳的击打位置进行搜索,利用对手不完整的运动信息对后续的行动做出预判。运动员的注意要不断转换,这对注意的目标指向和无关信息的抑制等能力提出了较高要求。因此有必要对拳击运动员的注意功能进行研究,为科学训练与评价提供依据。

根据以往研究结果,本研究采用重复经颅磁刺激技术(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)暂时性地改变背外侧前额叶部位的神经活动水平,考察背外侧前额叶活动水平对运动员选择性注意的影响,以及刷新功能在其中所起的作用。本研究假设:高频rTMS 能有效激活运动员背外侧前额叶皮层的活动水平,明显改善其选择性注意能力;在不同任务下运动员会表现出不同的神经活动特征;在有刷新功能参与任务中,rTMS对选择性注意有更显著的促进作用。

1 对象与方法

1.1 对象

拳击运动员20 名,平均年龄21 ± 1.60 岁,均为国家二级运动员及以上或运动年限5年以上。所有运动员分为两组,其中磁刺激组10 名(男5 女5),伪刺激组10 名(男6 女4)。对两组运动员选择性注意水平进行测量,测试任务与正式实验相同。磁刺激组反应时和准确率分别为753.22 ± 38.46 ms 和92.33% ±2.44%,伪刺激组反应时和准确率分别为774.94 ±51.45 ms和92.82% ± 3.20%。t检验结果表明,两组参与者反应时(t=-1.069,P>0.05)和准确率(t=-0.381,P>0.05)均无显著差异。所有参与者都是右利手,视力正常,无神经系统疾病。本实验所有参与者均来自沈阳体育学院,以志愿者形式进行招募,所有参与者均未接受过TMS 刺激。实验开始前进行TMS 安全筛选,并在刺激结束后监控参与者的身体健康情况。实验按照TMS 实验手册进行操作。本研究得到学校学术伦理委员会批准。

1.2 实验设计与材料

采用2(刺激条件:伪刺激、磁刺激)×2(任务类型:无刷新功能参与、有刷新功能参与)混合实验设计。自变量为刺激条件和任务类型,其中刺激条件为组间变量,任务类型为组内变量。因变量为参与者的准确率、反应时及ERP指标。

刺激材料是4 个方向不同的开口圆环,开口方向分别为上、右、下、左。实验开始后,会随机从4 个开口圆环中选出1 个刺激图片,作为当前的目标刺激。随后目标刺激和3 个干扰刺激将会随机出现在屏幕的四个角(左上、左下、右上、右下)。目标刺激和干扰刺激随机组成搜索任务的探测刺激,搜索任务分为有刷新功能参与任务和无刷新功能参与任务两种。两种任务的区别是在无刷新搜索任务中每个block 中目标刺激只会出现一次,需要参与者在block 开始前记住;在有刷新搜索任务中每个trial 中都会出现不同的目标刺激,其他均相同。目标刺激出现在屏幕左侧和右侧的概率相同,各占50%。搜索任务有4 个block,每个block有48个trial,共192个。

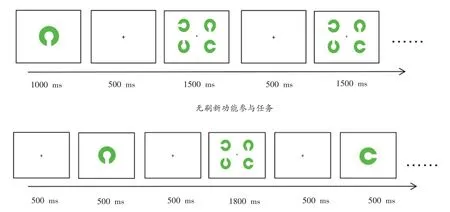

搜索任务的流程如图1 所示,在无刷新功能参与任务中首先呈现一个目标刺激(1000 ms),该目标刺激在一个block 中只出现一次,接着呈现一个注视点(500 ms),随后呈现一个探测刺激,要求参与者在1500 ms内找到目标刺激,如果目标刺激出现在屏幕左侧按“F”键,右侧按“J”键。按键之后是500 ms 的注视点并进入下一个trial。在有刷新功能参与任务中,每一trial 首先呈现一个注视点(500 ms),接着呈现目标刺激(500 ms),之后再呈现一个注视点(500 ms),随后呈现一个探测刺激(1800 ms)。任务要求参与者在探测刺激呈现期间搜索目标刺激,如果目标刺激出现在屏幕左侧按“F”键,右侧按“J”键。

图1 搜索任务流程图

实验仪器包括:Magtism RAPID2 型经颅磁刺激仪(Magtism 公司),线圈为半径70 mm 的“8”字型风冷线圈。事件相关电位记录仪Neuroscan 64 导事件相关电位系统(美国Neuroscan 公司);心理实验生成系统EPrime 2.0版。

1.3 rTMS刺激参数与方法

静息阈值(relaxed motor threshold,RMT):利用Magtism RAPID2 型经颅磁刺激仪集成的运动诱发电位(motor evoked potential,MEP)记录模块,线圈置于实验参与者左侧运动区(国际标准脑电10-20 记录系统的C3点),参考电极置于远心端的肌腱,记录电极位于右手拇短展肌肌腹,接地极置于手背部腕关节处。刺激强度由60%开始依次减少或增加,直到连续10次刺激中有5 次以上产生大于50 μV 运动诱发电位(MEP)的最小磁刺激强度,作为静息阈值(RMT)[14]。

磁刺激:刺激位置为实验参与者左侧背外侧前额叶。皮层定位采用解剖学方法,参照国际10-20 脑电极放置法,选择F3 电极点作为刺激位置。刺激参数的设置根据预实验的测试结果设置为5 Hz,80%RMT,20分钟rTMS(持续20 s,间隔40 s)。实施刺激时,保持线圈平面与颅骨表面相切[15,16]。

理论方法具有较强的物理机理和理论推导过程,对资料的全面性、配套性等要求较高。全面性主要体现在包括降雨、地形、土地利用方式以及洪水等资料都有相应要求,配套性则体现为这些资料是与具体的流域和山洪场次相对应的。目前主要的理论方法包括经典水文理论法、土壤饱和度—降雨量关系法、水位/流量反推法以及暴雨临界曲线法。

伪刺激:伪刺激作为对照组,刺激位置与磁刺激相同,操作时将输出强度降低到20%,使之远远低于大脑皮层产生生理反应的强度[17]。

1.4 实验过程

实验全过程在实验中心的心理实验室完成。实验开始前,向实验参与者介绍基本情况,熟悉实验环境,填写基本信息和TMS 安全筛查表,因为本实验的rTMS采用离线模式,主要分为两个阶段,rTMS 刺激阶段和脑电测量阶段,本实验的rTMS 定位方法采用解剖学定位方法。因此,在刺激开始前给参与者佩戴电极帽,以便于刺激位置的锁定。在佩戴电极帽前对参与者的头皮进行清理,保证皮肤与电极点之间具有良好的导电性。让参与者坐在实验台前,佩戴64 导电极帽并注射脑电膏于各电极点之上,使各电极点阻抗值降至5-10 kΩ以下。为防止磁脉冲对脑电数据采集系统的放大器产生影响,在参与者接受rTMS 过程中关闭放大器。在磁刺激结束后立即进行实验任务并采集脑电数据,一切准备就绪后,参与者开始进入练习程序和实验程序。练习程序为独立程序,但所用刺激材料与正式实验程序相同,在参与者通过练习后能熟练按键后开始正式实验,记录数据。

1.5 数据采集与处理

采用SPSS20.0统计软件对实验参与者完成任务的反应时和准确率进行统计处理,统计方法为重复测量方差分析。ERP 数据均由Neuroscan 的ERP 系统进行记录,并用Curry8 软件进行离线分析。在分析过程中将双侧耳后乳突(M1、M2)作为参考电极;去除由DC采集模式带来的直流漂移的影响;滤波参数选择High pass 为0 Hz、Low Pass 为30 Hz;去除眼电伪迹Lower/upper Thresh 参数设置为-200~0 μV,Channel 设置为VEOG;去除BadBlock Lower/upper Thresh 参数设置为-100~100 μV,Channel设置为All;分别对两种任务中的正确反应进行事件叠加,时间窗口为刺激出现前200 ms和刺激出现后800 ms。

2 结果

2.1 行为结果

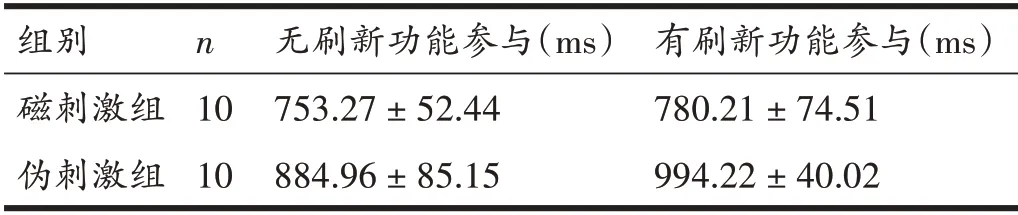

分别对反应时和准确率两个行为结果进行2(刺激条件:磁刺激、伪刺激)×2(任务类型:有刷新功能参与、无刷新功能参与)重复测量方差分析(见表1、2)。结果显示:在反应时方面,任务类型主效应显著,F1,18=18.967,P<0.05,η2=0.513;有刷新功能参与任务的反应时长于无刷新功能参与任务。刺激条件主效应显著,F1,18=48.341,P<0.05,η2=0.729;磁刺激组的反应时短于伪刺激组。刺激条件和任务类型交互作用显著,F1,18=7.111,P<0.05,η2=0.283;进行简单效应分析结果显示,磁刺激组在任务类型上没有显著差异,伪刺激组在有刷新功能参与任务的反应时大于无刷新功能参与任务,无论有无刷新功能参与磁刺激组的反应时皆短于伪刺激组。在准确率方面,任务类型主效应显著,F1,18=7.034,P<0.05,η2=0.281;有刷新功能参与任务的准确率低于无刷新功能参与任务。刺激主效显著,F1,18=4.632,P<0.05,η2=0.025;磁刺激组的准确率高于伪刺激组。刺激条件和任务类型两者交互作用不显著,F1,18=0.729,P>0.05,η2=0.039。

表1 搜索任务的平均反应时

表2 搜索任务的准确率

2.2 ERP结果

为了探讨对背外侧前额叶施加rTMS 后运动员选择注意过程中神经活动的特点,根据以往相关研究,本研究选择额区(Fz、F3、F4)、中央区(Cz)、顶区(Pz)、顶枕区(POz)、枕区(Oz)等电极点进行数据分析。结合本实验目的以及总平均ERP 波形图各成分的诱发情况,本实验提取实验参与者施加不同刺激条件下执行搜索任务时N1、P2、N2的潜伏期和波幅进行统计分析。

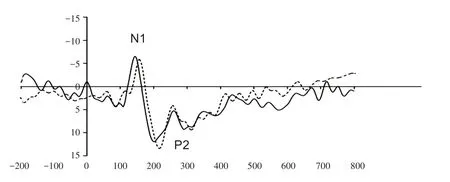

2.2.1 N1、P2成分

以往研究发现,大脑的后部诱发出明显的ERP 早期成分,主要反映了视觉皮层加工刺激时的注意程度,且其波幅会随注意范围的扩大和注意程度的加深而增大。根据实验参与者诱发ERP 成分图发现,在其枕区区和顶枕区均诱发出N1、P2 成分(图2、3)。本研究选取了大脑后部的枕区和顶枕区中线的Oz和POz两个电极点进行数据分析。以N1 和P2 的潜伏期和波幅为因变量,以刺激条件和任务类型为自变量进行重复测量方差分析。

图2 有刷新功能参与任务POz电极点ERP波形图

图3 无刷新功能参与任务POz电极点ERP波形图

N1 的潜伏期结果分析显示,POz(F1,18=16.643,P<0.05,η2=0.451)、Oz(F1,18=7.577,P<0.05,η2=0.261)电极点上存在显著的刺激条件主效应,在POz(F1,18=5.252,P<0.05,η2=0.194)、Oz(F1,18=4.669,P<0.05,η2=0.179)电极点上存在显著的任务类型主效应,不存在显著的刺激条件与任务类型的交互作用。进一步统计发现,磁刺激组参与者N1 的潜伏期略短于伪刺激组,有刷新功能参与任务的潜伏期明显长于无刷新功能参与任务。N1 的波幅结果分析显示,POz(F1,18=4.841,P<0.05,η2=0.181)、Oz(F1,18=7.749,P<0.05,η2=0.257)电极点上存在显著的刺激条件主效应,在POz(F1,18=11.215,P<0.05,η2=0.362)、Oz(F1,18=4.952,P<0.05,η2=0.184)电极点上存在显著的任务类型主效应,不存在显著的刺激条件与任务类型的交互作用。进一步统计发现,磁刺激组N1 的波幅明显大于伪刺激组,无刷新功能参与任务的波幅显著小于有刷新功能参与任务。

P2 的潜伏期结果分析显示,在Oz(F1,18=18.135,P<0.05,η2=0.468)电极点上存在显著的刺激条件主效应,不存在显著的任务类型主效应和刺激条件与任务类型的交互作用。进一步统计发现,磁刺激组的潜伏期略短于伪刺激组,有刷新功能参与任务的潜伏期明显长于无刷新功能参与任务。P2 的波幅结果分析显示,在POz(F1,18=3.503,P<0.05,η2=0.134)、Oz(F1,18=6.924,P<0.05,η2=0.229)电极点上存在显著的刺激条件主效应,在Oz(F1,18=18.885,P<0.05,η2=0.476)、POz(F1,18=13.837,P<0.05,η2=0.432)电极点上存在显著的任务类型主效应,不存在显著的刺激条件与任务类型的交互作用。进一步统计发现,磁刺激组P2 的波幅小于伪刺激组,无刷新功能参与任务的波幅显著小于有刷新功能参与任务。

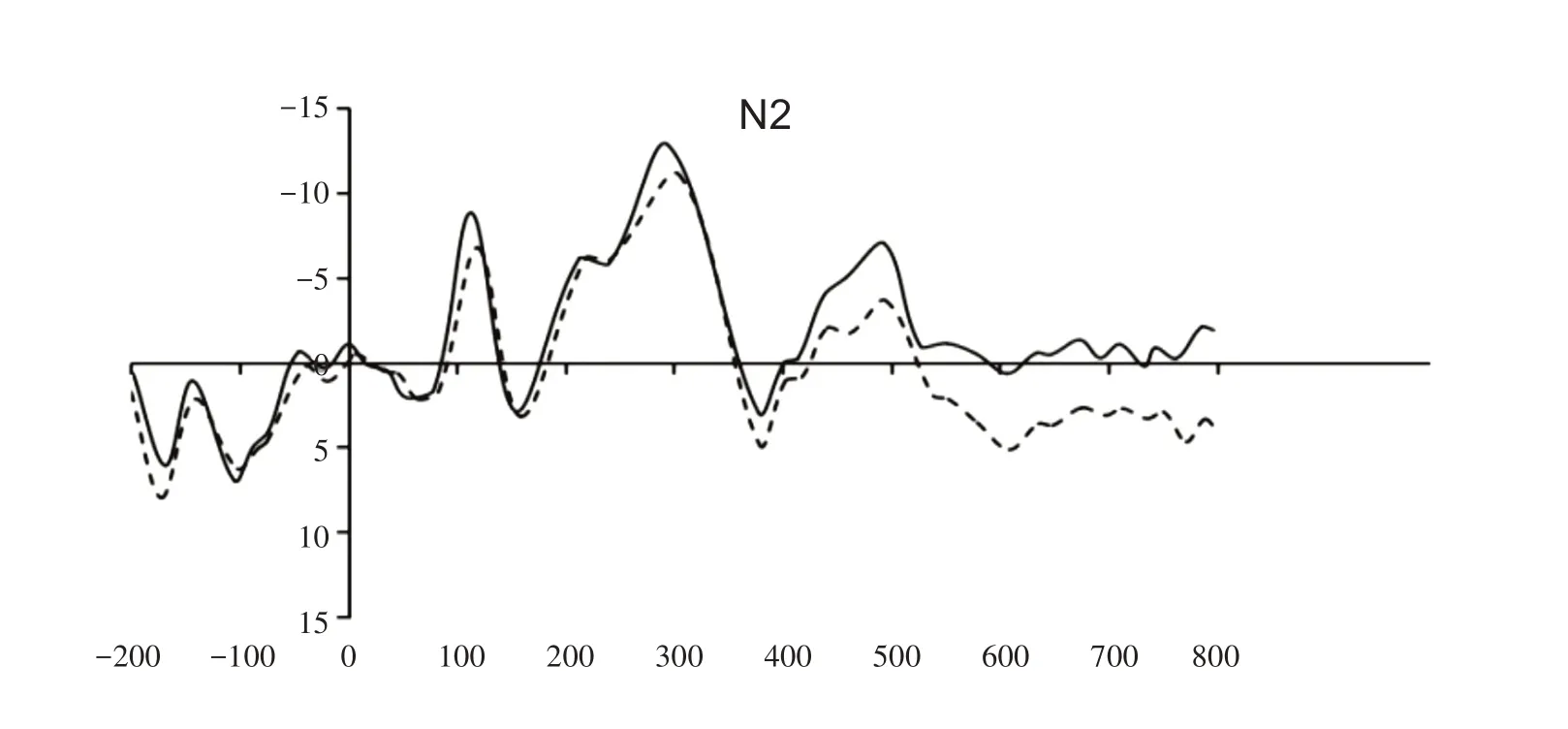

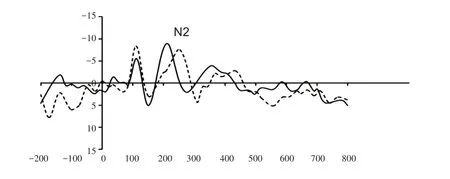

2.2.2 N2成分

根据实验参与者诱发ERP成分图发现,在其额区、顶区均诱发出N2成分(图4、5)。本研究选取重要脑区的Fz、Cz和Pz电极点、rTMS刺激位置的F3电极点以及其对侧电极点F4电极点进行数据分析。以Fz、F3、F4、Cz和Pz等5个电极点的N2成分潜伏期和波幅为因变量,以刺激条件和任务类型为自变量进行重复测量方差分析。

图4 有刷新功能参与任务Fz电极点ERP波形图

图5 无刷新功能参与任务Fz电极点ERP波形图

N2 的潜伏期结果分析显示,在Pz(F1,18=15.515,P<0.05,η2=0.445)、Cz(F1,18=12.747,P<0.05,η2=0.419)和F4(F1,18=13.117,P<0.05,η2=0.426)电极点上存在显著的刺激条件主效应;在Fz(F1,18=11.658,P<0.05,η2=0.398)、Pz(F1,18=6.505,P<0.05,η2=0.227)、F3(F1,18=7.789,<0.05,η2=0.264)、Cz(F1,18=13.966,P<0.05,η2=0.438)和F4(F1,18=9.166,P<0.05,η2=0.298)电极点上存在显著的任务类型主效应;不存在显著的刺激条件与任务类型的交互作用。进一步统计发现,磁刺激组N2的潜伏期短于伪刺激组,有刷新功能参与任务的N2 的潜伏期大于无刷新功能参与任务。N2 波幅的结果分析显示,在Fz(F1,18=4.472,P<0.05,η2=0.176)、Cz(F1,18=4.2,P<0.05,η2=0.169)和F4(F1,18=15.831,P<0.05,η2=0.447)电极点上存在显著的刺激条件主效应;Fz(F1,18=5.148,P<0.05,η2=0.187)、Pz(F1,18=7.073,P<0.05,η2=0.253)和Cz(F1,18=6.964,P<0.05,η2=0.232)电极点上存在显著任务类型主效应;不存在显著的刺激条件与任务类型的交互作用。进一步统计发现,磁刺激组N2 的波幅显著大于伪刺激组,有刷新功能参与任务诱发出了更大的波幅。

3 讨论

3.1 背外侧前额叶活动水平对运动员选择性注意行为表现的影响

本研究通过对背外侧前额叶施加rTMS 后让实验参与者完成搜索任务,并测量其反应时、准确率,与施加伪刺激进行比较。结果表明,对背外侧前额叶施加rTMS 后促进了实验参与者的行为表现,明显缩短了反应时间,提高了准确率。无刷新功能参与任务的反应时与准确率的表现均优于有刷新功能参与任务,主要是因为在无刷新功能参与任务中实验参与者只需要对固定目标刺激进行反应就能完成搜索任务,其难度相对较低,而有刷新功能参与任务中实验参与者搜索的目标不断变化,需要在搜索之前记住目标刺激,因此该任务更为复杂。前面的目标刺激会对接下来的目标产生一定干扰,影响实验参与者的注意力,占用注意资源,所以反应时变长,准确率变低。在背外侧前额叶施加适宜的高频rTMS,可显著提高两种任务的行为表现,反应时缩短。在背外侧前额叶施加rTMS 对有刷新功能参与任务行为表现的影响大于无刷新功能参与任务,对有刷新功能参与任务的促进作用更大,也就是背外侧前额叶更多地参与到有刷新功能参与任务中。这是因为背外侧前额叶通常与执行功能有关,涉及到对任务要求信息的表征处理。此外,背外侧前额叶通过编码任务相关的规则和刺激特征来刷新任务相关综合表征。在背外侧前额叶施加rTMS 会促进对维持在工作记忆中的客体信息的维持和提取,从而加快随后出现的搜索任务[18,19]。Alais 等[20]采用节律性感觉刺激技术研究神经活动水平对选择性注意的影响,结果表明,高频率的刺激能明显促进和增强个体对目标刺激的识别和进一步的加工。Hopfinger 等[7]采用经颅电刺激技术也发现,皮层活动水平的提高会影响个体注意任务中的行为表现,促进对目标的选择。这与本研究结果一致,即皮层活动水平会对选择性注意产生影响。

3.2 背外侧前额叶活动水平对运动员选择性注意神经活动的影响

N1 成分反映了注意焦点内刺激特征信息的识别或对特定区域的辨别过程。P2成分表示对刺激空间方位的识别与对注意的分配。认知系统内执行注意的脑功能区域可以受人为控制,可以对关键的刺激分配尽可能多的心理资源[20]。在磁刺激组和伪刺激组中,磁刺激组诱发出的N1、P2 潜伏期短,P2 峰值小,N1 峰值大可能是因为在信息加工过程的早期阶段,对背外侧前额叶施加rTMS 能提高人们对刺激的识别速度,减少注意早期阶段注意资源的消耗。rTMS 可以提高拳击运动员对动作信息和击打部位的识别速度,节约注意资源的消耗。有研究者利用TMS-ERP 技术研究注意的加工机制,同样发现在个体执行搜索任务时给予一系列的经颅磁刺激后,增强了视觉N1 成分的波幅[21]。N2 是个体识别靶刺激特征的特殊心理加工过程,在注意的研究中由搜索任务所诱发的N2 成分主要与对非目标刺激的抑制过程有关,也与认知控制、执行功能和冲突解决等能力有关[22-24]。研究结果显示,磁刺激组N2 潜伏期显著小于伪刺激组,且有刷新功能参与任务的潜伏期缩短得更加明显。在有刷新功能参与任务中的目标刺激是在不断变化刷新的,前额叶作为刷新功能的主要脑功能区,其活动水平的变化影响着有刷新功能参与任务的表现。使用rTMS 暂时提高前额叶的活动水平可以提高信息的早期处理效率,提高信息处理过程中对注意资源和目标指向的控制能力以及其对已完成的目标刺激的抑制能力。在拳击比赛中,运动员要不断地在攻击与防守之间进行转换,在这个过程中需要抑制与刷新功能的参与。rTMS 可以提高运动员对信息的刷新能力和对冲突信息的解决能力,使注意可以在不同目标上快速转换,进而在回合中控制场上局势,保持优势。

总之,背外侧前额叶活动水平的提高对选择性注意的促进具有一定的效果,验证了预期假设。本研究通过使用重复经颅磁刺激技术和事件相关电位相结合的方法,为前额叶在注意控制等认知加工中的作用提供了因果证据;为运动员心理技能训练方法提供一个新的思路;为将rTMS 与专项知觉训练相结合来提高运动员运动表现的训练方案提供理论依据。此外,受条件限制,本研究在rTMS 定位方面仅依据解剖学方法,在以后研究中可采用更加精确的导航技术。本研究仅揭示了脑活动变化的时程问题,以后可以结合fMRI 进行脑功能结构方面变化的研究。

4 结论

背外侧前额叶的活动水平显著影响运动员选择性注意,表现为高频重复经颅磁刺激能提高选择性注意任务中的反应速度,提高准确率;在神经机制方面,重复经颅磁刺激能缩短大脑皮层激活时程,减少对注意资源的消耗。背外侧前额叶活动水平的增强对选择性注意的促进效果受刷新功能的影响,在有刷新功能参与任务中的促进效果更好。