黄帝淳化虫蛾与双槐树牙雕蚕

2021-05-15陈隆文

陈隆文

自瑞典人安特生首次在河南渑池发现仰韶文化遗址,并据其文化内涵对此种考古学文化进行命名后,历经一个世纪的不断发掘,仰韶文化不仅已成为黄河中游地区新石器时代考古学文化的重要代表,而且越来越多的考古学家和历史学家都倾向认为其所处的时代是可以和历史文献记载,特别是与司马迁在《史记·五帝本纪》中所记载的五帝时代相对应的。“时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾”是司马迁在《史记·五帝本纪》中对仰韶文化时期两大经济成就的概括。仰韶文化的分布范围是以河南、陕西和晋南为中心,向四周扩展,西至甘肃的河西走廊,东到山东的西南部,南至湖北的汉水流域,北达河北的中部和内蒙古的河套一带。这与文献记载的炎黄文化的分布区域大体一致。据碳十四测定年代的结果,仰韶文化的年代大致为距今7000年至4700年,本身延续2300 多年,与炎黄文化的时代和延续的时间也基本相同[1]1209。在这一时期里,黄河中游地区的农业较裴李岗文化时期又有了许多新的进步,李昌韬先生指出在仰韶文化遗址中普遍发现了许多与农业发展有关的资料,其中农业生产工具有石铲、石斧、石刀、石镰、骨铲、角锄、蚌刀、蚌镰等;粮食加工工具有石杵、石臼和少数石磨盘、石磨棒等;还发现一些粮食,如粟、稻、高粱,以及莲籽和菜籽等[1]1209。因此,司马迁在《史记·五帝本纪》中说黄帝时代已能“播百谷草木”的记载应该是指该时期黄河中游地区农业的发展和进步而言的,这一点应该不会有太大的疑问。现在的问题是,仰韶文化时期农业的发展可以用文献中黄帝“时播百谷草木”作诠释,而《五帝本纪》中记载的属于黄帝时代、可与发展农业相提并论的另一项历史功绩,即“淳化鸟兽虫蛾”又该如何认识?这确是一个值得深入探讨和研究的问题。

一、释虫蛾

《史记》开宗明义的第一篇就是《五帝本纪》,在《史记·五帝本纪》中司马迁追述了上古黄帝、颛顼、帝喾、帝尧与虞舜五位圣王的事迹,而黄帝则位列五帝之首。《史记·五帝本纪》中称黄帝少时“生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而聪明”[2]1,作为帝王,黄帝又能“顺天地之纪、幽明之占,死生之说,存亡之难。时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾,旁罗日月星辰水波土石金玉,劳勤心力耳目,节用水火材物。有土德之瑞,故号黄帝”[2]6。在司马迁看来“时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾”毫无疑问是黄帝时代的两大经济贡献。如前所述,黄帝“时播百谷草木”可与裴李岗、仰韶文化以来农业发展的考古学资料相印证,但黄帝“淳化鸟兽虫蛾”却不易为当今世人所理解。按《索隐》载:“蛾,音牛绮反,一作‘豸’。(豸)言淳化广被及之。”《正义》言:“蛾,音鱼起反,又音豸,豸音直氏反。蚁,蚍蜉也。〈尔雅〉曰:‘有足曰虫,无足曰豸。’”[2]9唐代司马贞、张守节均依《尔雅》之说将黄帝淳化之“虫蛾”解释成有足的虫或无足的豸,现在看来这种解释并不准确。黄帝为什么要“淳化虫蛾”并广泛地普及它,历代的注释家都未清楚地阐释。

黄帝淳化之“虫蛾”中的蛾,按《尔雅·卷九》说:“蛾,罗。蚕蛾。蛾,音娥。疏,蛾,罗。释曰,此即蚕蛹所变者也。《说文》云,蛾,罗也。”[3]288《说文·卷廿六》:“蛾,作,蚕化飞虫。从虫,我声。,或从虫。”《段注》:“蚕吐丝则成蛹于茧中,蛹复化而为虫,与虫部之蛾罗主谓螘(蚁)者截然不同。”[4]1930由此可见,蛾是由蚕化变而成的飞蛾。由此而论,《史记·五帝本纪》中黄帝所淳化的虫蛾不应是它物,而是指蚕蛾而言的,而其中的虫很可能就是指可以吐丝并且最终转化成蛹的家蚕。

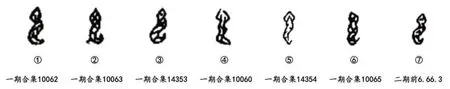

甲骨卜辞中无“蚕”字,但有“虫”字,“虫”字的字形如图1所示,共七种[5]1430。

图1 “虫”字形

对于此字的释读,张政烺先生《释它示》主张读为“它”,认为“它”与“虫”初为一字,至《说文》才误分为两字。徐中舒先生《甲骨文字典》中认为:形至金文渐省讹为(沈子簋)、(师遽方彝),为《说文》它字篆文所本。故虫、它初为一字而《说文》误分形。又:它,虫也,

图2 新石器时代河姆渡文化牙雕小盅[7]83

在这个牙雕小盅器的外壁上,编织纹与蚕纹共同组成的图像反映的正是蚕与丝织相互依赖的含义,而其上所绘蚕形与卜辞中的虫(或它)并无太大区别,几乎完全一致。由此来看,将卜辞中的它或虫释为蚕也是合理的。因此,徐中舒先生《甲骨文字典》在解释虫或它的构字意义时也引证了胡厚宣先生的旧说,认为它字形,象蛇之头、身、尾形。其单划之、为《说文》虫字篆文所本;其双钩之旧释为蚕[5]1430。康殷先生《文字源流浅说》中对“蚕、蜀”等字的释读也说明了这个问题。康氏《文字源流浅说》中说:“蚕、辰字形为、。甲,胡厚宣释蠺,象蠶形。愚以为即等辰字之初文,蠺本桑树害虫,后人变害为利,盖初民称此类‘毛虫’皆为‘辰’。今人尚称蛴螬为‘地蠺’,辰、蠺古声也相同。”[8]286汉字中的“蜀”字的起源也与蚕虫有关:“蜀,、甲,概用目久视小虫形以表示这是人们饲养、照料的昆虫。蠺或蠶的一种,疑亦的异文。后省作、、,甲,释蜀。乃人目,是虫形之省。先秦作,篆作,又加虫以为补充说明。《说文》‘葵中蚕也’。讹为,与讹为同,蠺、蜀二字古声较近,在语源上较近。”[8]287从蚕、蛇、它、蜀、虫等字的起源与讹变来看,我们的祖先对虫类的认识有一个分化的过程,古人将蚕、蛇等混同为虫,盖因缺少动物分类知识,但是古人区分虫类的标准却是此物是否有益于人类,只有可以益于人类的虫类才会被饲养和照料,所以《史记·五帝本纪》中所谓黄帝“淳化鸟兽虫蛾”的功绩很可能指在这一时期,我们的祖先已经可以饲养、照料对他们有益的昆虫,这种能有益于人类的“虫蛾”很可能是针对发明家蚕养殖而言的,从这个意义上讲,《史记·五帝本纪》中的虫蛾当是蚕蛾之义。

二、释淳化

家蚕(Bombyx mori L)在生物分类学上是一个公认的物种,它是中华民族的祖先经长期驯化和饲养野蚕(Bombyx mandarina Moore)演变而来,家蚕与野蚕已经是两个非常不同的物种,所以人驯化和饲养家蚕并使之与野蚕彻底分离,不仅是中华民族在人类文明史上伟大的发明与创造,同时也是我们祖先的一项突出成就[9]。这里所谓的发明家蚕应该包括两个方面的意义:第一,既包括发明饲养家蚕的技术;第二,也包括发明了家蚕本身。发明家蚕本身是指驯化古代野蚕取得成功,家蚕形成;而发明饲养家蚕的技术则是指形成一套养蚕的技术措施,两者虽然相互区别,但又相互联系,相辅相成。但发明饲养技术是在发明家蚕饲养实施以后逐步积累起来的[10]。郭郛先生依据考古资料中仰韶文化期蚕及丝绢遗存的测定结果,进一步认为山西夏县西阴村蚕茧等文化遗物约在距今6080 至5600年前,浙江吴兴钱山漾的蚕绢片、丝带等距今为5288±135年,而河北正定南杨庄出土蚕陶蛹的仰韶期文化遗址距今为5400±70年。由这些有关年代的数据看来,可以认为,中国家蚕的起源时间当在距今5500年前[9]。而这一时段正与《史记·五帝本纪》中记载的黄帝时代相对应。因此,笔者认为距今5500年前中华民族的祖先在山西、河南等黄河中游地区就已经基本完成了蚕的驯化工作,这一结论主要是依据我们目前所获得的三件重要的蚕文化遗物而确定的。这三件仰韶时代的蚕文化遗物分别为:第一,山西夏县西阴村遗址中有个半割裂的茧壳;第二,浙江吴兴钱山漾文化遗物中有蚕的绢片和丝带、丝线等;第三,山西芮城、河北正定南杨庄遗址有陶蚕蛹的出现,蛹体上的胸腹线纹说明先民已对蚕的形态是相当熟悉的。以上三件皆发生在我国仰韶文化期的遗址中,这不是偶然的巧合,是可以说明我国家蚕起源的文物实证[9]。

但应进一步强调说明的是,除了上述三种仰韶时代的蚕文化遗物外,郑州荥阳青台、汪沟遗址中也出土有相当数量的纺织遗物,其中荥阳青台遗址中纺织遗物最为丰富。在青台遗址的4 座瓮棺内发现纤维纺织遗物,从而将人们对中国新石器时代纺织技术的起源、纺织业的发展,以及当时服饰状况的认识等提高到一个新的高度。从青台遗址瓮棺内出土的纺织物来看,当时的纺织技术已进入成熟阶段,纺织物已被氏族成员普遍使用,并且还被埋入瓮棺内。在出土纺织物的同时,青台遗址还出土有数百件的陶纺轮、石纺轮、陶刀、石刀、蚌刀、骨匕、骨锥、骨针、陶坠、石坠等,其中一件陶纺轮出土时孔内插有一段骨簪[1]134。联系仰韶遗址中诸多纺织遗存的出土,笔者把家蚕的发明推定在仰韶时代中晚期的黄河流域是有考古资料作证明的,这同时也是《史记·五帝本纪》中黄帝“淳化虫蛾”的时代背景。

《史记·五帝本纪》中不仅说黄帝“时播百谷草木”,而且还强调认为黄帝时代有“淳化鸟兽虫蛾”之举。由于历代的注释家对“淳化”一词含义的解释多语焉不详,以至于后世很难明了其中真正的意义。这里的“化”指变化,殆无疑义,那么“淳”又如何解释?《王力古汉语字典》中在“淳”下分别列有质朴、敦厚、成对、大、浇灌、浸渍、纯等六意,其中第六意认为“淳”可与“纯”相通,有“不杂”之意。此意项“淳”字做以下解释:

淳通“纯”。布匹宽度。《集韵》:“淳,布帛辐广也。或作敦,通作纯。”《周礼·天官内宰》:“出其度、量、淳、制。”郑玄注:“故书淳为敦,杜子春读敦为纯,纯谓辐广也。”《释文》:“淳,刘诸允反。”(同源字)淳、醇、纯。三字上古同音,都是禅母文部。“醇”多指酒不薄,但也可指道德、学问的纯正(如“醇儒”)和色彩的纯正(如“醇犠牲”)。“纯”有“不杂”之义,在此意义上和“淳”同源,古代亦可通用,如“纯粹”亦可作“淳粹”。故三字同源。[11]594

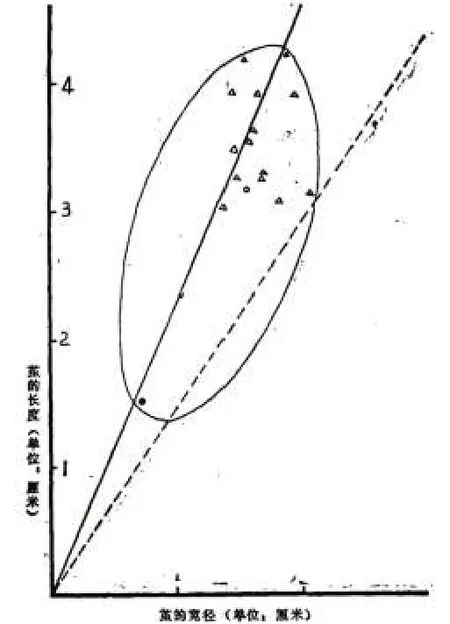

从蚕的家养过程来看,家蚕是由野蚕经过人工驯化家养而成,现在的家蚕同野蚕在形态特征、生活习性、发育性能、生理机能、适应环境能力、生殖、行为等特性方面已各有其特征,虽然它们雌雄蛾子相遇时仍可交配产出后代。但家蚕经过几千年人工的饲养驯化已完全适应室内的生活,在人工条件下已能繁衍后代,人对蚕的生活习性等已基本了解清楚,蚕已经驯化而不离开人所安排的条件环境,这就是所谓家化(domestication)过程。从动物的家化过程来看,大型动物的家化当在农业生产和畜牧业开始之后,唯中型动物如狗的家化较早,可能在一万四千年至六千年之前[9]。故《五帝本纪》在追叙仰韶时代黄帝部落经济成就时,先言“播百谷草木”发展农业,再次言“淳化鸟兽虫蛾”培育养殖与畜牧业,这是有一定道理的。由此来看,桑蚕家化则极有可能在距今5500年前的仰韶文化中、晚期就已经完成了。有学者通过比较考古发现桑茧大小的差异,明确认为在距今5500年前家蚕驯化选育过程中,蚕茧由小变大,蚕茧的长径由1.52 厘米发展到4 厘米以上,茧宽由0.71厘米选育成2 厘米左右。蚕茧大小的历史演化方式基本上成椭圆圈型式(见图3),这可以说它是中国无数劳动人民经历数千年辛勤的成果[9]。也就是说,在距今5500年左右的黄河流域,我们的祖先就已经完成了桑蚕的家化工作。桑蚕通过人工饲养驯化不仅能完全适应室内生活,而且在人工条件下也能繁衍后代。桑蚕不再离开人类为它安排的条件他去,被“淳化”成能为人类服务的家蚕虫蛾了。

图3 中国家蚕茧经五千年人工选育后,蚕茧大小的进化方式的椭圆圈型式[9]

家蚕起源应该有一个漫长的发展过程,大体经历了认识野生绢丝、利用野生茧丝到驯化野蚕三个阶段。我们的祖先首先在野外观察到生长在桑树上的许多野蚕,然后通过采集野外蚕茧作纺织原料,当然蚕蛹也可以作为“美味佳馔”的食品。等到织绸技术逐步发展起来后,仅仅从野外采集天然的产品便不能满足人们的需要,于是我们的祖先便将桑蚕带到自己居住的地方,利用附近的或栽种的桑叶养蚕,这样逐步了解蚕的生活习性,逐步掌握缀丝织绸的技术。在野蚕驯化过程中,我们的祖先更要面对桑蚕为害的灾难。这里的桑蚕就是指野蚕而言的,时至今日,生物学界仍将桑蚕视为野蚕,称作野生绢丝虫,这种桑蚕的特性仍是食害桑叶的害虫,其英文名称为Bombxy mandarina moore,与我们祖先所饲养的家蚕Bombyx mori L 在生物物种上完全不同。

蚕学家杨希哲先生曾经记叙过他所目睹的野蚕或桑蚕为害的情景。

20世纪30年代,杨先生在中央大学区立劳农学院读书时,曾看到约小于桑蚕体数倍的桑蟥,漫山遍野(的桑蟥)把农民的桑树叶子吃得只剩叶脉,但仅营结花生米形状大小的金黄茧子。这种桑蟥泛滥成灾的情况,如果在古代华北、冀鲁平原桑林里,出现大量桑蚕,必然会把桑林桑枝的桑叶食害尽尽,并会马上威胁到当时作为人民食物的桑椹,引起人类与桑蚕的生存斗争[12]。

所以他认为中国桑蚕发展史是在史前文化发展漫长的时间内形成的。人民初食桑椹,继食蚕蛹。北京猿人时代,华北已知用火,故华北人类学会烧食蚕蛹,烧动植物熟食,已无问题。利用茧壳缫丝转向人工驯养,是从人类与桑蚕斗争过程中,人类变害为宝的人工驯养,缫丝织绸才逐步形成当时的蚕桑业[12]。

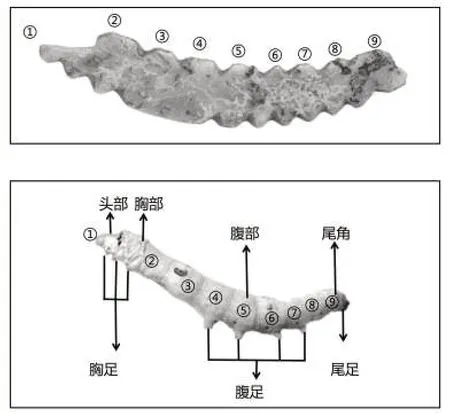

总之,在距今5500年左右的黄帝时代,我们的祖先通过“淳化虫蛾”即发明家蚕,不仅以人工选择育种的方式获得了丝多茧大的家蚕,而且还能有效地避免野蚕(桑蚕)为害所带来的各种灾祸,使家蚕的繁衍生存更有益于人类,这一独特的贡献被后世史学家追叙为“淳化虫蛾”,而推其究竟,“淳化虫蛾”之真实的涵义乃在于我们的祖先通过长时间的观察和了解鳞翅目蝶蛾和幼虫的生活习性,逐渐开始了对野生蚕丝的利用。由于这种生活在桑树上的野蚕(见图4)对人类生活具有重大的利用价值,因此,在距今5000年左右的仰韶时代,我们的祖先力图通过人工的驯化,去除野生桑蚕为害人类的野性,而且在此基础上培养成功了一个新的茧丝虫种——家蚕,并由此形成了一整套饲养家蚕、培植桑树的技术措施。家蚕的驯化成功在古人看来,不仅创造化育了一个新的蚕种,而且这个新的蚕种完全异于野蚕,且与野蚕或桑蚕相比较,其性状纯正,能够完全有益于人类,故曰“淳化”。

图4 野蚕三种[13]828

三、双槐树出土中国最早家蚕牙雕

巩义双槐树遗址位于黄河、伊洛河交汇处,该遗址不仅是一处距今5300年前后的特大型聚落,同时也是目前所知仰韶文化晚期阶段,中原地区最大的中心遗存。双槐树遗址已确认总面积117 万多平方米,目前共发掘3500 多平方米,发现仰韶文化时期大型环壕3 条、公共墓地3处,以及1 处大型房址分布区、4 处窑址和13 处器物丰富或特殊的祭祀坑,出土包括仰韶文化晚期完整的精美彩陶及与丝绸制作工艺相关的骨针、石刀、纺轮等在内的丰富遗物。特别是出土牙雕蚕,其造型与现代家蚕极为相似。顾万发研究员认为此牙雕蚕是中国目前发现的时代最早的蚕雕艺术品,对丝绸起源及相关手工业发展等研究意义重大[14]。总之,双槐树遗址中出土的牙雕蚕不仅对于我们重新认识家蚕形成的时代与地域背景有重要价值,而且更有助于我们以考古文物资料为证据,重新理解《史记·五帝本纪》黄帝“淳化鸟兽虫蛾”的真实含义。

巩义双槐树仰韶遗址中所出土的牙雕蚕毫无疑问应是家蚕的形象,此牙雕蚕长6.4 厘米,宽不足1 厘米,厚0.1 厘米,由野猪獠牙雕刻而成。主持双槐树遗址发掘的顾万发研究员推测古人雕刻的是一只处于吐丝阶段的家蚕。对这一推测,笔者表示赞同。但笔者还想补充说明的是,从野蚕与家蚕的形度和运动方式的变化方面也可以证明双槐树仰韶遗址中的牙雕蚕就是家蚕的原型。

野蚕(或桑蚕)在形态上的主要特征是暗色斑,在运动方式上运动激烈、行为活泼、动作幅度较大,尤其是在行进时,腹背弓起幅度较大且十分剧烈。而家蚕恰恰相反,其腹、背的弓起伏度不仅较小而且较为平直,这是因被人类“淳化”后所致。双槐树仰韶遗址中出土的牙雕蚕完全符合家蚕的形态生物性特点,该蚕雕的背部仅微微凸起,头昂尾翘,呈绷紧的“C”形姿态,仿佛正在向前行走,但其腹、背仅有微微凸起,显示其性情较为平和温顺(见图5)。古人选用野猪獠牙为材质雕刻此家蚕形象是颇费匠心的。因为野猪獠牙材质基本透明,这一特点正好符合蚕吐丝阶段体态透明的生物特征,而牙雕蚕的一侧是牙的原始表面,则是因为吐丝阶段的蚕体发黄所致。家蚕的这一自然特性也完全异于野蚕(或桑蚕)形态上所具有的特征。自仰韶时代以下,至于殷周之际,家蚕的形象在文物中已完全成熟(见图6)。殷代出土的玉蚕和殷周青铜器上的蚕纹都表明殷代家养的蚕与现代家蚕几乎是完全一样了,殷墟出土的玉蚕,呈白色,体驱分为七节,长约3.3 厘米。

图5 河南巩义双槐树遗址出土的牙雕蚕与现代家蚕的比对图①

图6 中国国家博物馆所藏玉蚕②

比殷墟稍晚的西周墓葬出土的玉蚕有四种,最小的1 厘米,最大的4 厘米,有的还雕刻成化蛹前的形态,反映了家养的蚕从小到大的发育过程。殷周青铜器上的蚕纹则清楚地把蚕分为头、胸、腹三部分。胸部一对眼状斑纹大而突出,腹部两对半月斑纹与现代家蚕已完全一致,其运动方式更是和野蚕有着明显的区别[10]。这些文物遗存从另一个侧面说明了家蚕的进化是一个长期的过程,自仰韶中晚期家蚕淳化发明殆至于殷商之际,家蚕的文物形态已完全成熟了,因此,我们把家蚕发明的源头追溯至仰韶黄帝时代应不太为过,其说可有文献资料与文物实证作为证据。

再联系到《史记·五帝本纪》中黄帝“淳化虫蛾”的记载,笔者认为双槐树仰韶遗址中新发现的牙雕蚕不仅应该是我们迄今为止见到的最早的家蚕牙雕,而且它的出土进一步证明早在5500 至5000年前的仰韶文化时期,在黄河中游地区生活的祖先们就已经完成了野蚕家化的创造性工作,而这一创造性的工作早在两千年前就已经被司马迁记载在《史记·五帝本纪》之中了。

四、与荥阳青台遗址出土丝织品的比较

青台遗址位于荥阳市广武镇青台村东侧的漫坡土岗上。以青台遗址为中心的数十平方公里内,新石器时代遗存十分丰富,而青台遗址是其中规模最大,遗存最为丰富的一处聚落遗址[1]128。在青台遗址的4 座瓮棺葬内发现了一批碳化纺织物,从窖穴内又出土了碳化麻绳等重要遗物。青台遗址距巩义双槐树遗址仅30 公里,两处遗址的时代同属仰韶文化中、晚期。我们把青台遗址出土的碳化纺织物与双槐树牙雕蚕联系起来进行考察,那么仰韶文化中、晚期郑州地区纺织技术的发展及这一区域在文明起源时代的重要意义与价值则不言而喻。

在青台遗址中除出土大量陶、石、骨、角、蚌及玉质遗物外,还在4 座婴幼儿瓮棺葬内出土一批纤维纺织遗物,窖穴内出土有绳索遗存。其中,出土纤维纺织遗物的瓮棺内婴儿仰身直肢,头向正北。由于陶棺扣合紧密,除底部有少量进水痕和微量浮土外,未见其他淤积物。出土时骨骼保存完整,腿骨与脚骨上均黏附有部分褐灰色炭化纺织物碎片及块状织物结块。骨架两侧还有少量灰白色粟粒状炭化物。已经炭化的丝织物残片和黏附于头骨上的残迹,经上海纺织科学研究院鉴定,具有丝纤维光泽、单纤维排列平行、无捻度等特征。虽然纺织物炭化严重,仅能从单根丝纤维的剖面予以鉴定,但已足以证明它是新石器时代的桑蚕织物[1]1366。青台遗址中出土的桑蚕织物在制作工艺技术方面具有以下三方面的特征。

首先,研究人员从出土丝织品上的经纬丝截面图观察分析,认为青台遗址中的丝织物是用蚕茧进行多粒缫制加工的长丝,这在黄河流域是最早的实物。因为单茧丝强力低,无法进行织造,只有将多粒蚕丝合为丝束才有足够的强力,这是织帛的首要条件。从蚕茧上理绪抽丝成为并合的生丝,这在古籍中称为“治丝”或制丝。其过程一般是将蚕茧放在大口陶罐中,经过水煮,使丝胶与丝脱离后就能将多根茧丝合并抽拉出来,这就成为长长的生丝。丝的粗细根据茧的数量而定。青台遗址出土的纱和罗的经纬丝已有三种规格,丝的投影宽度实测为0.2 毫米、0.3 毫米和0.4 毫米。由此可见,仰韶文化时期的先民已能利用温水溶解丝胶,进行多粒蚕茧的合并抽丝,以适应制帛时做经丝和纬丝的生产工艺技术[1]1337-1338。

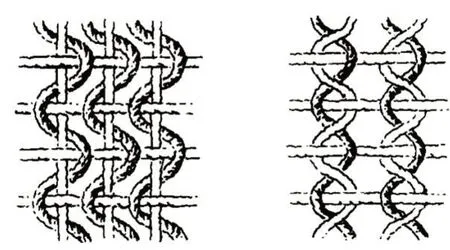

其次,青台遗址出土的丝织品说明在仰韶时代中、晚期,黄河流域的先民不仅已经开始使用织机,而且可以织出织造工艺较为复杂的绞经罗。经上海纺织科学研究院鉴定后,青台遗址中出土的丝织物被确认为平纹组织的纨(纱)、绞经组织的罗的实物。青台遗址最重要的发现是浅绛色罗。罗的特征是质地轻薄、稀疏、丝缕纤细。经丝的基本组织是左右经互相绞缠后呈椒孔的丝织物,即“椒孔曰罗”[1]1338。

从纺织技术的角度来看,生产这种丝织物是必须用原始织机来完成的。这种原始织机已有绕制片经纱的轴(辊),交经纱按单数和双数排列上下两片,即通常讲的可开成上下交织的织口,将纬纱引入织口内,再进行打紧纬纱。当第二次上下交换两片经纱成织口,再次进行引纬和打纬后,就形成了平纹交织物。罗的织法是左经和右经互相绞缠成织口,通入纬纱。然后左右经交换位置进行绞缠,再次引入纬纱,这就是最基本的两经绞罗(见图7)。左右经丝绞纬的组织点固定不易滑动,孔眼大小不易变化。这种绞经罗的织作方法与平纹纱的组织不同,织时也比较复杂,织绞经罗比平纹纱要求高,产量也低得多。这种罗织物,很显然是原始织造工艺技术上的重大进步[1]1339。

图7 青台遗址M164出土的浅绛色罗与绞经结构[1]1338

最后,青台遗址出土的浅绛色罗,是迄今史前考古发掘中时代最早、唯一带有色泽的丝织物,这一发现说明青台遗址的先民们已具备了一定程度的炼染工艺技术。青台遗址出土浅绛色罗是怎样着色加工的呢?由于实物残片面积小,数量少,又呈炭化状态,故难以做出确切的判定。现仅就其织物残片表面情况和折断下来的经纬线残段进行观察。第一,其表面的丝胶残留甚少;第二,单茧丝纤维间呈分离半松散状态。据此,初步认为罗织物在上色之前,已经过水冻或煮炼的脱胶工序。脱胶后便于上色并能提高织物与色彩结合的牢度。这个工序,古代称为湅(炼)丝、湅帛[1]1339。

研究人员认为青台遗址出土的浅绛色罗是否应用碱性物质和紫外线的作用进行炼帛,有待进一步研究,但沤麻、煮葛、抽丝并使用草木灰温水炼帛的技术确是可能存在的。青台遗址中首次发现的浅绛色罗实物对我们认识新石器时代黄河流域丝织品炼染工艺的发展水平具有重要价值。

青台遗址中桑蚕织物所反映出的丝织品制作工艺的完整性与进步性,使我们对这一时期黄河流域丝织业的发展水平有了进一步的认识。青台遗址中纺织品的相对年代属于仰韶文化中、晚期遗存[1]133-134,这一时期与出土牙雕蚕的双槐树遗址时代大致相同,且两处遗址同在黄河南岸,一在巩义市境,一在荥阳市境,彼此相邻且直线距离仅有30 公里。联系与双槐树遗址时代大致相同的青台遗址中的丝织品及其工艺特征与制作技术,我们很难想象在纺织技术已进入成熟阶段,纺织物已被氏族成员普遍使用的仰韶文化中、晚期,黄河流域的先民们还停留在依靠野蚕而非家蚕饲养才能获取原料的纺织业的初始发展阶段。因此,在仰韶时代的中、晚期,黄河流域,家蚕饲养技术很可能已经成熟,由于家蚕饲养业已起源且规模不断扩大,才为这一时期黄河流域华夏民族纺织业的发展与技术的进步提供了必需的物质基础与原料支撑。巩义双槐树牙雕家蚕的出土再次证明了这一点。

注释

①据《河南巩义双槐树遗址出土牙雕蚕》改绘,《大众考古》2017年第11 期,第97 页。②参见中国国家博物馆网站。