构建科学有效的容错纠错机制

2021-05-14尚虎平

尚虎平

【关键词】容错机制 冰山规律 显性制度 隐性制度

【中图分类号】D26 【文献标识码】A

自2016年1月,习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上首次提到“三个区分开来”后,当年的政府工作报告专门列入了“健全激励机制和容错纠错机制,给改革创新者撑腰鼓劲,让广大干部愿干事、敢干事、能干成事”的内容。2017年,党的十九大报告正式写入“要建立激励机制和容错纠错机制,旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲”的议题,容错机制成为我国国家治理体系的有机组成部分。此后,中共中央办公厅印发的《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》(2018)和中共中央新修订的《中国共产党问责条例》(2019年)再一次细化了容错机制的操作办法,使容错机制成为常规性国家治理工具。在国家顶层设计确立之后,各地也开始在国家政策的指导下探索当地的容错机制和办法。

国家与地方大力推进容错机制的同时,一些基层干部却发现,出发点虽好,但一些政策却成了“墙上画大饼”,能看不能“吃”。因为能否“容错”常常取决于某个领导的意志,取决于“黑箱操作”,甚至有时还有“秋后算总账”的事情发生,这让基层干部常常彷徨、恐慌。

当前容错机制在一些基层流于形式

从干部责任履行情况来看,一些地方的基层容错机制确实有流于形式的问题。在我国行政管理改革中,已经形成了避免特定事项流于形式的基本经验,这就是要做到“墙上有挂、电视有画、领导有话、文件有发、干部不怕”,但目前一些基层的容错纠错却正好相反,形成了“墙上没挂、电视没画、领导没话、文件没发、干部害怕”的不和谐局面。

“墙上没挂。”将“办事指南”“注意事项”“提前告知”等一类规范化文件,张贴于办公场所的墙壁上,一方面提醒与此相关的行政人员与群众“对标建设”、照章办事,另一方面又以公开文件的形式保障了照章办事人员的安全。凡是依照公开文件要求办理的事项,就不需要担负额外的责任。这种模式下,干部应负的责任都是清晰的,不用担心“无限责任”问题,不用担心上纲上线、找后账问题。这实际上是一种保护干部的机制,是一种科学的容错纠错机制。然而,从一些基层的现实情况来看,到底干部做什么是明确允许的,在允许的范围内行事,即使行政管理、公共服务过程中有瑕疵,也应该从鼓励积极行政、积极服务的精神出发,对允许范围内的错误予以宽容和理解,这在当前是缺乏明文规定的。虽然基层各种办公室墙上确实挂满了文件,但到底何种行为、措施,何种领域、职能等属于可以容错的相关文件,则几乎是空白。这样,到底什么样的行政管理与公共服务行为可以容错,容错到什么程度,目前在一些基层缺乏“有案可稽”的证明。

“电视没画。”在信息时代,需要在电视、云平台、政务网等媒介中以视频的方式公开容错的各类事项及其具体内容,以及因公共事项侵害民众利益时的免责范围等。这样才能以信息化的优势,及时、快捷、声情图文并茂地让基层干部了解自己行动受保护的范围,为其撑腰、鼓劲,使其能够放开手脚搞创新,一片热情为群众。令人遗憾的是,目前一些基层并未做到这一点。与容错机制相关的各项内容并未进入各类视频中,成为干部快捷查询、依靠的坚强后盾。

“领导没话。”在我国基层管理中,领导三令五申的事项,往往都会落实得特别到位,这也构成了基层管理特有的“领导有话”规律。也就是说,某项事务,或者某类活动,一般只要看领导强调的次数,就能够判断它成功的概率。对于容错机制问题,虽然一些基层领导频繁挂在嘴边,但并未有与其相关的细节、环节,这样的“三令五申”更多像是一种表态,一种符号性、象征性的应付。领导真正要强调某项事务,一定会将其编制成包含了指导精神、构成体系、流程环节、时限要求、人财物等内容的讲稿,以协调会、办公会、工作会等专题会议的形式贯彻。这种与容错相关的扎实的“领导有话”工作,目前在基层并不多见。

“文件没发。”这是与前述问题相关,又有所不同的一个问题。在我国,“文件行政”是落实各项国家政策的有效抓手。通过一系列文件,无论多么纷繁复杂的公共管理、公共服务事务,最终都能够落实、落地,各种福利也能精准落实到每一个应该享有的人的头上去,这是中国政府治理的特色与优势之一。可以说,出台从抽象到具体,从具体到操作化的一系列文件,是中国各项事务最终变成为人民服务现实的最有效手段。然而,令人颇感失望的是,虽然有前述的一些官方文件,但一些地方并未出台符合当地、符合当地各职能部门、符合各职能部门中具体服务岗位的落实性、操作性文件,这使得干部没法在创新过程中找到保护自己的“靠山”型文件,最终束缚了他们的手脚。

“干部害怕。”与上述“四没”相关联,或者说作为“四没”的一种必然结果,基层干部当然害怕犯错,毕竟目前基层容错机制并未成为墙上的操作指南、未成为各类视频中的内容、未被领导强力贯彻,当然也没成为体系性文件。这使得基层干部在创新、实干的过程中,缺乏制度上的“靠山”,缺乏机制上的安全阀。在这种情况下,基层干部很难做到不怕,反而生怕稍有不慎就被揪住小辫子,这也是当前容错机制在一些基层贯彻中形成的尴尬局面。

科学容错机制的“冰山规律”

虽然基层的容错出现了令人不悦的局面,甚至有些基层干部还抱怨基层领导不愿分享权力,不愿承担责任,但这可能真打错了板子,错怪了领导。出现这种窘境,实际上是与容错机制本身存在的規律性相关的。

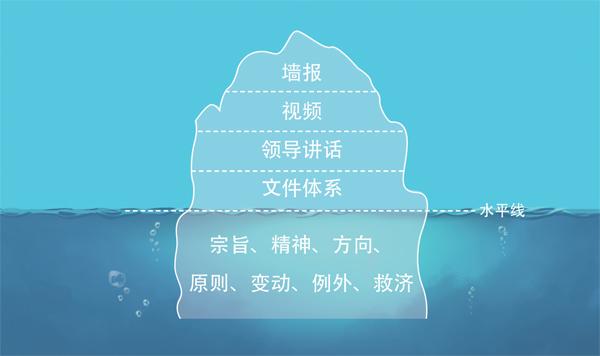

就科学规律而言,容错是一个鼓励干部积极创新、积极行政、积极服务的科学机制,实现其目标依赖于公开、明确、具体的显性制度与不完全公开、较为隐晦、较为抽象的隐性制度的配合使用。这种或明或暗的做法,有利于发挥容错机制的激励、鼓劲作用,使得干部既能够在公开、明确、具体制度的刚性保障之下积极推进制度规划范围内的事项,还可以更好地鼓励他们推动那些制度规划范围外的事项,激发他们的闯劲、创新劲头。若全部采用公开、明确、具体的制度和办法,则干部一眼便能看到工作获得成就的“天花板”,会使其产生“意犹未尽”感,通过他们一段时间的努力之后,这种“意犹未尽”则会转化为挫败感,因为无论如何努力,其激励的上限都是确定的。与全部采用显性制度不同,隐性制度由于“话不说满留三分”,使得干部觉得无论如何向前努力,无论如何争创一流,都不可能看到“天花板”。这就激发了干部的积极性,以及“没有最好,只有更好”的争上游精神,从而鼓励他们积极为人民服务。但是,为人民服务是一项无法穷尽的事业。共产党员和干部投身于为人民服务,就是选择了一项天天向上的事业,这项事业只要取得进步,就会受到各项容错制度的保护和激励。从这个意义上说,容错机制中的隐性制度,才是各类积极向上干部的护身符和“靠山石”。这种显性制度与隐性制度共同保障干部想干事、能干事、敢干事、干成事的规律,就是容错机制中的“冰山规律”,其与美国社会心理学家戴维·麦克莱兰所讲的“冰山模型”具有异曲同工的意涵,强调的也是显性制度与隐性制度结合的重要性。“冰山规律”具体如下图所示。

顾名思义,“冰山规律”必然包括露出水面的“冰山一角”和藏于水下的“神秘”部分。露出水面部分也就是容错机制的显性制度部分。这部分内容需要形式多样、具体化、操作化,通过它们能够切实落实容错机制的方方面面。从形式上看,必须做到“墙上有挂、电视有画、领导有话、文件有发”,其中,最基础的工作是“文件有发”。只有编制出指导精神文件、资源筹集文件、内容体系文件、环节要求文件、操作指南文件、救济指南文件等系列文件,才能够实现其容错的要求。可以说,文件是“墙上有挂、电视有画、领导有话”的基础,若系列文件未出台,其他工作便难以落实。在文件工作做好之后,还需要全方位、无死角地向干部宣传,使其了解这些文件对干部工作方向、范围、方式、方法、操作、结果等的保护。这就需要领导干部组织各类专题会议宣讲,需要各类视频中有形象化的节目播放,需要各个办公场所的墙上都张挂着与容错相关的各类文件与操作指南。要全方位、立体化地塑造干部干事创业的容错环境,使得干部在抬头间、低头间都能够发现自己为人民服务工作有着坚强的容错后盾保护。这些工作要公开、丰富,具体化、操作化,无争议,要让冰山露出水面的一角显现出来,这是“冰山规律”所必须的。若显性制度出现含混、模棱两可、缺乏操作性,则干部必然无法相信容错机制的可靠性,无法相信容错机制能够保护自己的创新与创造。可以说,使得容错机制转动起来,主要靠的是“冰山规律”的显性制度部分,它们的质量决定着容错机制可信承诺的程度,其质量越高,则干部对容错机制的信任程度就越高。

冰山规律示意图

在军事指挥规律上,有着一项基本做法叫做“预留战略预备队”,指的是无论打多大规模的仗,指挥员都要预留一部分力量作为后备援手,根据战斗发展的需要将其部分或全部投入到最需要的方向,并因之取得战斗胜利。在容错的“冰山规律”中,隐性制度部分就扮演着“战略预备队”的角色。虽然“显性制度”提供了干部干事创业的可信承诺,但这种“成文法”性质的承诺却往往会限制干部的行动范围,使得干部整天将显性制度描述的各种内容当成自己行动的最大范围而不敢越雷池半步。这在保障干部在显性制度范围内充分展开行动的同时,无疑也为他们在更大范围内展开为人民服务工作扎下了篱笆,从而限制了他们的行动范围。“冰山规律”中的隐性制度就是为解决此问题而存在的。

在“冰山规律”中,隐性制度以较为原则的方式界定容错的方向、宗旨、精神、可能出现的新变化、救济的理由,这些都属于“非成文法”性质的规定,它们在“以人民为中心”的导向下,可以根据干部行动的动机来推进容错。只要干部在行动中瞄准了人民群众的利益,或者因为群众的要求而采取行动,哪怕在行动中确实出现了问题,都可以依照“非成文法”所规定的原则与精神来保护干部,使干部的“善治”性错误得到宽容,使干部的职业安全得到保障。可以说,正是因为“冰山规律”中隐性制度的存在,容错机制才有了兜底性保护措施。就像在推进法治国家建设中,宪法原则、法律精神、法律宗旨起着兜底性作用一样,“非成文法”性质的隐性制度因为其以人民为中心的思想而保护了大量在显性制度中未能体现的干部行动,使得干部更加能够放开手脚为人民服务,充分鼓励了他们想干事、敢干事、能干事、干成事,充分为干部撑了腰、鼓了劲。

灵活应用“冰山规律”,突破容错机制“画大饼”窘境

目前,不少基层干部都认为国家筹谋容错机制的战略非常具有前瞻性与现实性,但也存在一些地方政府将真经念歪的情况。要突破这种窘境,需要充分尊重、利用容错的“冰山规律”,有的放矢地解决存在的问题。

在容错原则上,要充分认识到显性制度与隐性制度配套使用的重要性,摆脱当前只重视隐性制度而忽略显性制度的做法。仅有隐性制度是一种非可信承诺的做法,只有形成了文字、文件,才能够使干部相信容错制度的各类承诺。

完善显性制度体系,同时多方位、多角度宣传显性容错制度的内容体系,使干部知晓容错的领域、范围、方式、方法,使显性制度真正起到作用。这需要从三方面着手:其一,编制系列容错文件,至少包括指导精神文件、资源筹集文件、内容体系文件、环节要求文件、操作指南文件、救济指南文件等;其二,组织各类会议进行宣讲、宣传,这些会议至少包括部门大会、各部门负责人会议、专项工作会议、典型事迹学习会议、优秀工作表彰会议等;其三,将各类文件在办公场所、OA系统、政府网站、政府APP、移动政务微博等平台公開张贴。

在隐性制度推行中,首先要出台原则性规定,同时以善治为导向,充分保护为人民群众利益干事而出错的干部,还要采用协商民主的模式,将隐性制度的不确定性降到最低。目前部分基层政府中隐性制度的运行存在两方面的问题,其一是缺乏制度,也就是说隐性制度完全靠领导主观确定,并不存在原则性文本;其二是干部一旦出错后的具体容错完全靠领导拍脑袋决定。这两种情况使隐性制度不但无法保护干部,还往往成为领导推卸责任、惧怕自己负责的卸责工具,他们通过对出错干部的“严肃处理”来展示自己的“清白”与“大公无私”。这种情况下,一些干事的干部甚至觉得隐性制度是诱使他们出错的工具。要改变这种情况,就需要出台原则性规定,虽然这看上去不属于隐性制度,但它符合隐性制度建设的宗旨,通过它可将隐性制度所追求的容错精神、宗旨、方向、可能的变化等规定下来。有了原则性规定之后,在贯彻这些原则的过程中,还需要采用全方位参与的思维,让领导、干部、专家学者、群众等主体共同协商出容错的方案,然后依照此方案对干部所犯错误进行容错和保护,这样可以将隐性制度的不确定性、干部的抵触性降到最低。

利用区块链技术为干部创业、干事的行为进行“电子留痕”管理,并凭痕迹确定其“错误”与瑕疵的属性,然后根据定性结果进行容错。区块链解决“双花”问题的办法,正好可以有效使用到行政管理与公共服务中来,并因之对干部的行政管理、公共服务活动进行“电子签章”处理。在某个干部的某项活动结束之后,以独有的个人电子签名作为证据签字留痕,一方面可以避免该干部将自己的过错推诿给别人,另一方面可以避免别人冒领该干部的功劳。更重要的是,这种签名留痕活动,使得后续的容错可以查询该干部工作中的差错,到底是因为自身问题,还是因为客观不可控因素使工作出现差池,在原因明晰之后,就可以根据显性制度与隐性制度的要求来进行容错。

将隐性制度的善治精神与结果导向哲学结合起来,对干部的行为进行结果鉴定,凡是结果对人民群众有利,且未产生副作用的活动,就应该鼓励。从积极性而言,政府管理是追求人类生活更好、更便利的活动,故而干部推进的此类活动都应该受到鼓励。与此矛盾的是,政府管理同时也是追求程序规范、环节规范的活动,一旦程序出现差错,或者工作环节出现疏漏,这项管理活动往往可能出问题。正是因为这种情况的存在,无论东方国家还是西方国家,也都特别强调程序的重要性。但过分强调程序,就会钳制干部创新服务方式和内容、积极回应群众要求的积极性,使干部畏首畏尾,甚至出现怠政懒政。要解决这个问题,就要充分发挥“冰山规律”中隐性制度的作用,充分鼓励以人民为中心的各类活动,鼓励干部多做为人民服务的工作,只要这些工作的结果令人民满意,且未引发次生问题,这类工作就应该得到认可和赞许。这是将“结果导向”的管理工具与隐性制度结合使用的办法,是容错机制中的一种“新公共管理”做法。

(作者为南开大学周恩来政府管理学院、中国政府联合发展研究中心教授、博导)

【参考文献】

①吴建南、张攀、刘杰:《地方政府职能转变综合改革如何推动——某县级市的案例研究》,《中国行政管理》,2015年第4期。

责编/张忠华 美编/陈琳