百年来塔里木历史遗存的调查整理与时代特征

2021-05-14张安福田海峰

张安福 田海峰

(1.上海大学 历史系,上海 200444;2.石河子大学 马克思主义学院,新疆 石河子 832003)

塔里木地区是西汉西域“三十六国”所在地,丝绸之路经此南北两缘交通东西,使其成为西域文明得以孕育和传播的重要载体。陆路交通的日益发达和汉唐文明高度的开放姿态,使得塔里木成为中国、希腊罗马、波斯、印度等古代亚欧文明碰撞、激荡、融合的典范区域。宋元之后,海上丝绸之路兴起,塔里木盆地作为丝绸之路的要道地位荣光不再,但由于该地区特殊的干旱少雨的地理环境,保留下古代大量的文化遗存。早在清代乾隆之后,就有大批关于塔里木地区的学术成果问世[1],但是由于缺乏现代的考古学手段,加之认知不足,即使有所发现,也没有引起重视,因此,这一时期只能称为“西北舆地之学”。①舆地之学兴起的背景是清代大力垦殖新疆,许多文人雅士到达天山南北,对此时的新疆人文地理多有记载。此后的道光、咸丰年间,英国和俄国在新疆渗透势力,诸多仁人志士始专注于西域史地的考察研究,梁启超在《清代学术概论》(上海古籍出版社,2005年,第47页)多有记述。塔里木盆地的历史文化遗存真正引起学界重视,并使用现代考古方法,应该是在西方探险家到来之后。

一、西方探险发掘的起始段(19世纪中期至20世纪初)

19世纪中后期至20世纪初,许多西方探险家将目光投向了遥远的中亚塔里木地区。同时,英国和俄国在中亚争夺势力范围,也给西方探险进入中亚制造了契机。这一时期的塔里木地区历史文化资源调查整理呈现出探险性和盲目的偶然性,但也由此开启了塔里木盆地古代遗存考察的序幕。

(一)早期俄国探险家

1858年,瓦力汉诺夫受命到喀什等地进行情报刺探和地理勘察,开始了俄国对塔里木地区的探险;此后,普尔热瓦尔斯基(Nikolai Mikhaylovich Przhevalsky)于1876年至1877年进入塔里木罗布泊。他所到达的罗布泊与地图标示坐标相差数百千米,由此引发学界提出罗布泊是“游移的湖”的理论。此后,克莱门兹、奥登堡先后进入塔里木地区,重点对吐鲁番的壁画、古城进行了考察和盗掘。俄国探险家大概是近代以来欧洲人在中国西部所进行的首次中亚考古学的专业调查[2]。

(二)偶然发现楼兰古城的斯文·赫定(Sven Hedin)

1895—1935年,瑞典探险家斯文·赫定在中国进行过四次探险考察,尤以发现楼兰古城而在学术界影响最大。1901年3月,斯文·赫定发现了楼兰古城,并出土了大量汉文文书、简牍、、钱币等,这批文物后来转交至汉学家卡尔·希姆与康拉德教授,他们先后整理出版《斯文·赫定在楼兰所得的中国文书与其他发现》一书。

(三)硕果累累的斯坦因(Aurel Stein)

斯坦因是近代西域探险史中的传奇人物,他集学者、探险家、考古学家和地理学家于一身,一生四次进入塔里木盆地从事考古发掘活动。他的每一次考古发现,如发现丹丹乌里克遗址、尼雅遗址、安迪尔古城等,斯坦因都以惊人的毅力做出丰富的调查报告,从而使得他的前三次调查都硕果累累。②第一次的考察成果:《沙埋和阗废墟记》,殷晴,等译,新疆美术摄影出版社,1994年;斯坦因:《古代和田——中国新疆考古发掘的详细报告》,巫新华等译,山东人民出版社,2009年。第二次的考察成果:《契丹沙漠废墟—在中亚和中国西部地区考察实纪》,《西域考古图记》,巫新华等译,广西师范大学出版社,1998年;第三次的考察成果:《亚洲腹地考古图记》,巫新华等译,广西师范大学出版社,2004年。1930年,斯坦因计划的第四次西域探险终因中国学界的抗议无功而返。随后,他一头扎在克什米尔的帐篷里,撰写他前三次中亚考察的经历,取名《在中亚古道上——在亚洲腹地和中国西北部三次考察活动简述》,该书出版后便被向达教授译成中文[3]。这部中译本对我国学者了解斯坦因的考察活动以及推进中国西域学研究起到了重要的作用。

(四)德国探险队

1902—1914年,以格伦威德尔(Albert Grunwedel)、勒柯克(Albert von Le Coq)为代表的德国探险队,先后四次进入新疆,古代语言文书、石窟壁画收获颇丰。①主要成果有:《德国皇家第一次新疆吐鲁番考察队的缘起、行程和收获》(首发于《英国皇家亚洲学会会刊》1909年),《高昌——普鲁士王国第一次吐鲁番考察重大发现品图录》(1913年),《新疆的地下文化宝藏:第二、三次吐鲁番考察报告》(1926年),《中亚古代晚期的佛教文物》(与瓦尔德施密特合编)和《中亚艺术文化史图录》(1925年)、《中国新疆的土地和人民——德国第四次吐鲁番考察记》(1928年)等。但令后人诟病的是,在考察过程中,勒柯克等大肆切割壁画的行为,给柏孜克里克石窟、克孜尔石窟等塔里木石窟艺苑带来了重大劫难。

(五)法国伯希和(Paul Pelliot)

伯希和是著名的国际汉学家,精通中国历史文化,伯希和的塔里木考察活动主要集中于喀什、库车以及敦煌三个区域。1906年9月,法国伯希和率“西域探险团”抵达喀什并开始对塔里木地区进行探险考察,在两年的时间中,伯希和重点搜集古代文书和考察石窟寺[4]。以伯希和为代表的“西域探险团”在塔里木的考察与发掘活动,在国际汉学界影响深远,曾经有学者评价说,如果没有伯希和,那么汉学将成为国际孤儿。②[法]菲利普·弗朗德兰:《伯希和传》,广西师范大学出版社,2016年。法兰西学院在伯希和考察结束之后的40年间,先后整理和出版了《图木舒克》(1961年图版卷,1964年文字卷)、《库车建筑寺院,都勒都尔——阿乎尔和苏巴什》(1967年图版卷,1982年文字卷)、《库车地区诸遗址,龟兹文题记》(1987年)、《伯希和敦煌石窟笔记》(6册,1980—1992年)、《敦煌的织物》(1970年)、《敦煌的幡画》(1974年文字卷,1976年图版卷)以及《吐鲁番的道路》(2000年)等。

(六)日本大谷探险队

在近代塔里木探险史上,日本大谷探险队自认为是惟一出于宗教目的,旨在调查佛教东渐遗迹,搜集佛经和佛教遗物的考察组织[5]。大谷光瑞探险队基于在塔里木的三次探险考察,先后整理和出版了相关考察游记和报告。③其中,渡边哲信、堀贤雄根据1902—1904年的首次探险出版了《西域旅行日记》,橘瑞超、野村荣三郎和吉川小一郎等人根据大谷探险队的第二、三次探险出版了《中亚探险》(橘瑞超)、《蒙古新疆旅行日记》(野村荣三郎)和《支那纪行》(吉川小一郎)等。但令人遗憾的是,大谷探险队三次探险考察获取的珍贵文物,却因西本愿寺卷入疑狱案件而被变卖一空,散失东亚各地。

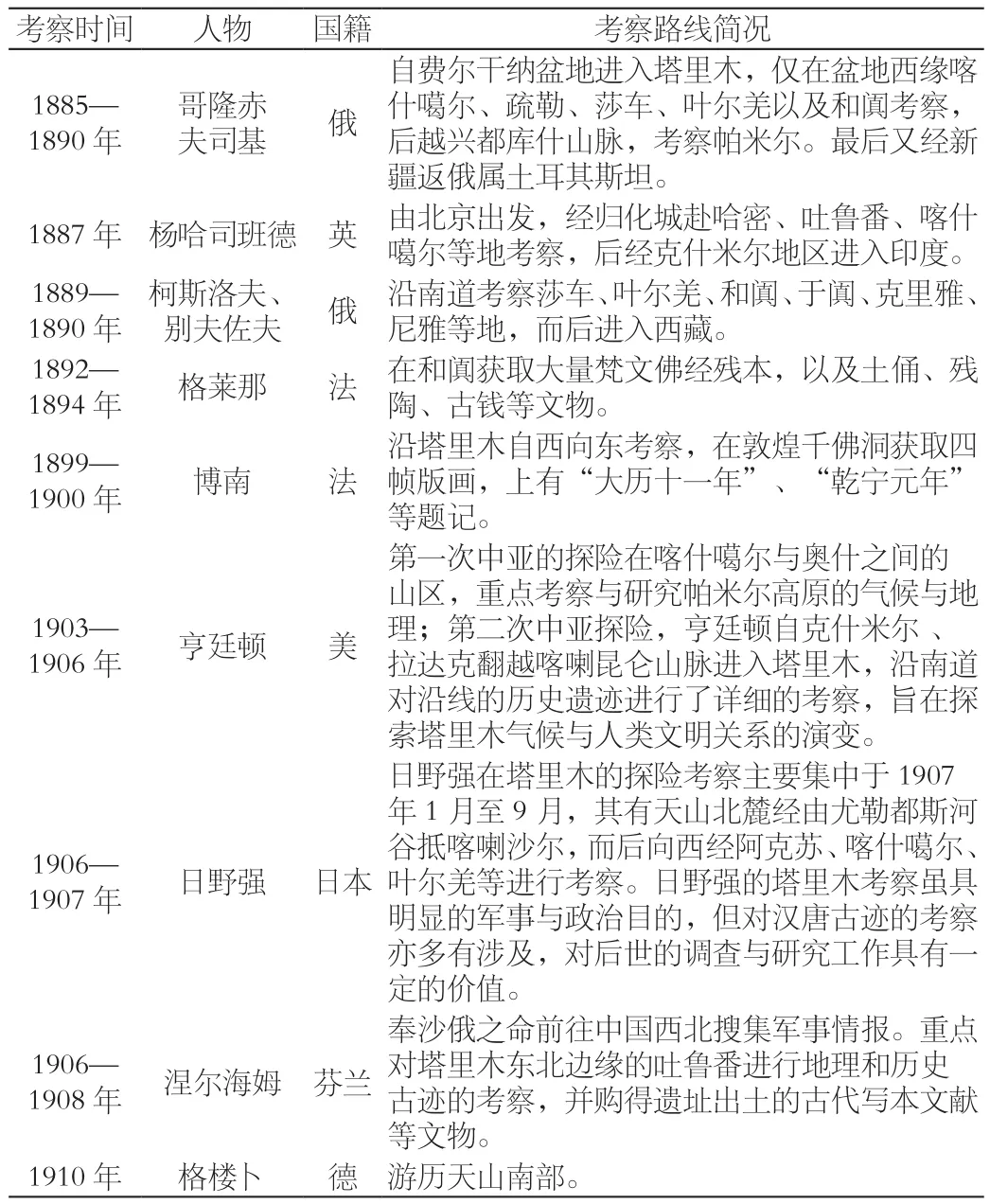

表1 19世纪末20世纪初其他代表性外籍探险家塔里木考察简况[6]

表1 (续)

1890年在库车发现的“鲍尔古本”“使欧洲对中国新疆的考察由以往的地理探险转到文物的发掘与掠夺”[7]。但是,也应该看到西方探险家在塔里木进行考察和发掘的同时,也由此让诸多掩埋千年的历史遗迹得以重见天日,重新被世人了解和重视。这一阶段的塔里木探险考察,不仅是西方探险家由地理考察转向文物古迹的发掘与掠夺的阶段,也是塔里木历史遗存逐渐受到世人瞩目、西域考古事业发轫、学术研究得以起步的重要时期。

二、以国人为主的第二阶段(20世纪30年代至80年代)

1926年,斯文·赫定再次率领探险队进入中国西北考察,但因遭到北京学术界的强烈抗议而未顺利成行。经过协商,斯文·赫定与中国学术团体协会就考察事宜达成一致,组建“中国学术团体协会西北科学考察团”(简称“西北科学考察团”)。在某种意义上而言,“西北科学考察团”的成立是中国学者开始着手塔里木历史遗存调查与考古事业的标志性事件。中华人民共和国成立后,1953年和1957年,国家对新疆境内的文物分别进行了两次较大规模的文物普查,主要是对过去发现的文物进行了调查整理;此后,由于修建南疆铁路、与日本合拍《丝绸之路》等大规模的项目开展,加之经济建设、学术研究、文物保护等需要,相关部门及考古工作者对塔里木历史文化古迹的考古调查渐增,调查的主动性和计划性不断提升。

(一)西北科学考察团时期黄文弼在塔里木的考察

1927—1930年,黄文弼作为“西北科学考察团”中方成员,参与了中瑞双方组织的西北考察活动,由此奠定了他在塔里木进行考古调查与研究的基础。期间,黄文弼对塔里木北缘焉耆至阿克苏、吐鲁番盆地、罗布泊附近等地历史遗迹进行了踏查。1933年,黄文弼抵达若羌,再次对罗布泊附近历史古迹进行调查。1943年,黄文弼率队考察了探险家未曾发现的区域,填补了斯坦因新疆地图绘制的空白区域。

(二)新中国主动展开的区域调查

1953年9月至12月,西北文化局新疆文物调查组对天山南路吐鲁番、焉耆、库车、拜城等地的石窟寺、古城遗址进行了调查,分别对不同类型遗迹的地理位置、遗存概况等资料信息进行了记录整理[8]。

1957—1958年,黄文弼作为中科院考古研究所新疆考古队成员再赴新疆开展考古调查,共计调查古城、遗址及寺庙约127处,并在焉耆、库车做了一些发掘工作[9]。黄文弼等在焉耆调查古城遗址十一座;土墩寺庙,古墓葬等九处。随后,考察队又向西分别前往库车、沙雅、新和等地,调查古城和遗址十六处,其中古城址四座;继而至喀什、和田等地,发现古城五座,遗址五处。在对库车龟兹古城开展调查中,发现古城东墙、北墙和南墙遗迹,并对古城内数处土墩及遗址进行了勘测。同时,对龟兹古城哈拉墩遗址、库车河畔苏巴什古城进行了发掘,并对出土遗物予以详细的分类整理[10]。

1958年8月至1959年4月,史树青对和田地区相关古迹遗存进行了调查。和田县西10千米处约特干遗址,时该遗址已全部为耕地掩埋,在附近采集小金鸭一件、“乾元重宝”一枚,人面形陶片和陶器残口、残柄等;对1958年秋季全国大炼钢铁运动中洛浦县阿克斯比尔古城所发现的文物进行了分类统计;对尼雅遗址的遗存概况进行了勘查,并以一窣堵波为中心,分南北两个方向对遗迹、遗物进行了调查与采集工作;对洛浦县南30千米处的阿其克山和库车县北120千米处的阿艾山两处汉代矿冶遗址进行了调查,发现诸多开矿和冶铁工具以及汉唐时期的钱币等遗物[11]。

1959年10月,新疆博物馆考察队在民丰、若羌、巴楚开展文物考古调查。考察队在民丰对尼雅南北两部分遗址进行了调查,重点对北部遗址进行了清理和遗物采集工作。采集和清理遗物一千余件,并对其予以了较为详细的分类整理[12]。同时,考察队发掘“木乃伊”一处,出土许多汉代锦绸服饰及其他随葬品[13]。是年该月,文物工作组又在若羌米兰古城进行了调查发掘,清理房址九间,并对出土文物进行了分类整理[14]。另,新疆博物馆南疆考古队还在巴楚托库孜萨来古城进行调查发掘,出土和征集文物四千余件,其中包括古文字木简30余枚,汉文、回鹘文及阿拉伯文文书200余片,汉代五铢钱四、五种,以及粮食、瓜果等珍贵文物。①《新疆日报》,1960年1月9日。1978年,考古工作者对轮台地区进行了调查,对草湖公社境内黑太沁、柯尤克沁、昭果特沁、卡克勃列克等古城遗址进行了勘查。另外,在拉依苏公社发现烽火台遗址两座,并对附近一处古城以及策大雅公社阿格拉克城址进行了实地调查[15]。1979至1980年,为配合中日电视记录片《丝绸之路》敦煌经楼兰至焉耆段的拍摄,新疆考古研究所组建楼兰考古队深入罗布泊荒漠腹地,对楼兰地区的古城及墓葬遗址进行了考古调查与重点发掘。其中,1979年6月和11月,考古队两次进入罗布泊进行遗址位置的定位及道路探察工作。1980年3月和4月,考古队开始正式的古迹调查,并对楼兰郊区的平台墓地和孤台墓地进行了发掘,出土了包括陶器、漆器、铁器、毛织品、棉织品、木器、金饰品等在内的文物170余件[16]。

1980—1981年,新疆博物馆文物队联合轮台县文教局对轮台县境内历史文化古迹进行了全面的调查。除以前所熟悉的遗址外,调查队又发现古城遗址11处,烽燧遗址2处,并对采集物进行了分类整理。②新疆博物馆文物队,轮台县文教局.轮台县文物调查[J].新疆文物,1991(2)。1983年12月,文化部和新疆博物馆组成的文物考古调查组在塔里木西北边缘,调查古丝路查浑河(今阿克苏河)以西至“据史德城”(今巴楚托库孜萨来遗址)段的历史古迹。调查组先后考察了穷梯木、玉木拉克梯木、科西梯木、泽梯木、亚衣德梯木、都埃梯木、阿克先尔等遗址,并对遗址采集物进行了分类整理。③柳晋文.巴楚——柯坪古丝道调查:兼述“济浊馆”,“谒者馆”之地望[J].新疆文物,1985:17-19。1986年8月中旬,阿克苏文管所工作人员对新和县境内通古孜巴西、兰合曼、玉尔贡、包司巴西古城,恰拉克吐尔烽燧,塔吉库尔遗址等六处古代遗存进行了调查。④阿克苏地区文管所.新和县文物普查资料[J].新疆文物,1987(1)。

(三)新中国对塔里木地区历史文化遗存的计划性调查

这一时期的计划性调查,主要体现在对塔里木历史文化资源的分类调查和整理,如石窟寺、墓葬遗址等。

1.石窟寺

1951年,向达先生利用随宣讲团在新疆各地传达人民志愿军抗美援朝事迹之机,对天山南麓吐鲁番、焉耆、库车、拜城、阿克苏,塔里木西缘的喀什、莎车,以及昆仑山北麓的叶城、和田、洛浦等地所存石窟寺文化遗址进行了调查[17]。

1961年,中国佛教协会与敦煌文物研究所组成新疆石窟调查组,对天山南麓的克孜尔石窟、森木塞姆与玛扎佰哈石窟、克孜尔尕哈石窟、库木吐喇石窟、焉耆七个星明屋与石窟,柏孜克里克石窟、胜金口的寺院遗址、吐峪沟石窟、雅尔湖石窟进行了调查,调查内容主要为石窟的地理环境与保存现状、洞窟及编号的统计、平面图的绘制、石窟的分类与分期等[18]。1985年,阿克苏地区文管所对柯坪、乌什两县进行了文物调查,该调查涉及柯坪县古遗址4处,乌什县古遗址2处。⑤阿克苏地区文管所.阿克苏地区文物调查记[J].新疆文物,1986(2)。其中,乌什县沙依拉木石窟群为新发现遗址。该石窟地处乌什县莫阿瓦提乡西北22千米处,小清水河东岸山坡上。考古人员调查洞窟14个,其中第8、9、10、13和14号石窟保存较为完整。⑥曾安军.“丝绸之路”中道又发现一处石窟群[J].新疆文物,1986(1)。

2.史前遗址

20世纪50年代初,王永淼对时已发现的西北史前遗址进行了分类统计。涉及塔里木的新石器时代遗址有多处。其中,细石器文化有地处罗布淖尔附近的几处存在磨光石斧和如桂叶形的尖状细小石器的史前遗址,阿尔金山南麓且末东南约65千米处的谷地中存有陶片和石器的史前遗址;彩陶文化亦在且末有所发现;历史文化主要在阿克苏发现,所发现的史前人类居址皆位于高出河面约20公尺的台地上,陶器色呈灰黑质、有蓝纹,石器为天然砾石制成,以及彩陶文化遗址[19]。1964年12月,考古工作者在阿克苏调查发掘喀拉玉尔衮等新石器时代遗址,出土了许多陶、石等新考古文化遗物。⑦新疆民族研究所考古组:《学术简讯》第1期,1965年11月15日。1972年7月,考古工作者在疏附县乌帕尔公社乌布拉特大队西约5千米处,调查发现阿克塔拉、温古洛克、库鲁克塔拉和德沃勒克等四处新石器时代文化遗址[20]。1979年2月,新疆博物馆与和硕县文化馆对新塔拉遗址进行了抢救性调查和清理。①新疆博物馆,和硕县文化馆.和硕县新塔拉、曲惠原始文化遗址调查[J].新疆文物,1986(1)。1981年10月,新疆博物馆与和硕县文化馆联合进行文物调查,在和硕县塔尔奇公社曲惠大队南4千米的戈壁滩上发现一处原始遗址,采集有石器、陶器若干。①1983年8月,新疆博物馆等科研单位组成联合考察队,在塔什库尔干县城东南约34千米处的吉日尕勒旧石器时代遗址进行调查。遗址文化遗存位于晚更新世原生堆积层中,遗迹主要特征为人工用火,同时在洞前堆土中发现打制石器一件及碎石片若干。此次调查发现填补了新疆旧石器时代考古的空白。②新疆博物馆等联合考察队.塔什库尔干县吉日尕勒旧石器时代遗址调查[J].新疆文物,1985(1)。1983年12月,国家文物局与新疆文物队南疆调查组对疏附县乌帕尔乡霍加阔那勒、苏勒塘巴俄两处细石器文化遗址进行了调查。考古人员在此两处遗址采集遗物400余件,主要为细石器,其次还有陶片、骨器、打制石器、磨制石器以及铜器等遗物。③王博.新疆乌帕尔细石器遗址调查[J].新疆文物,1987(3)。

3.墓葬遗存

1976—1977年,考古学者在帕米尔高原塔什库尔干县城北香宝宝调查和发掘了一批古代少数民族墓葬,共发掘墓葬四十座,其中,土葬二十三座,火葬十七座[21]。1982—1984年,蒋其祥等考古人员曾先后三次深入喀什、和田,对所存喀喇汗王朝时代历史遗迹开展专门调查。调查阿图什县麻扎1处,喀什市麻扎2处,疏附县乌帕尔乡麻扎6处、古城1处,策勒县达玛沟附近麻扎3处,古代遗址2处。④蒋其祥.阿图什、喀什、和田地区喀喇汗朝遗址调查[J].新疆文物,1987(3)。1984年,新疆博物馆文物队与和田文管所对山普拉古墓地进行了两次发掘,共清理墓葬52座。⑤阿合买提·热西提.洛浦县山普拉古墓地[J].新疆文物,1985(1)。是年,新疆博物馆文物队、新疆社科院考古所还对和田县布扎克公社伊玛目·木卡沙孜木麻扎进行了考古调查与发掘,出土有南北朝时期彩绘“四神”木棺。此外,考古人员还在若羌县祁漫区发现大批藏文石刻。⑥赵华.1984年新疆文物考古工作简况[J].新疆文物,1985(1)。

这一时期的调查整理体现出主动性、计划性的特点,但受国家政治形势影响,体现出断续性的特点。首先,中国政府开始掌控塔里木历史文化资源的主导权,在20世纪50年代组织了两次区域内的考察,并将若干重要古代遗址列入“国家重点文物保护单位”,形成和刊布一大批考古调查报告,但是调查的地域范围仅限于山麓、绿洲以及沙漠边缘地带;其次,这一时期的重点还是以墓葬发掘和墓葬文化的研究为主,从而使得史前时期的塔里木文化初露端倪,如孔雀河青铜时代文明、塔什库尔干新石器时期文明;再次,由于受政治形势的影响,塔里木地区的历史文化资源考察与保护呈现出断续性的特点,并且由于调查机构性质不同,出现了许多重复调查工作,所获资料也未实现资源共享。

三、保护整理为主的第三阶段(20世纪90年代至今)

20世纪90年代以来,随着改革开放的不断深入,中国与世界田野调查和考古手段趋向一致,历史遗存作为国家文化软实力的重要组成得到国家政府的高度重视。尤其是2007年6月至2011年12月第三次全国文物普查,⑦国家的前两次文物普查,第一次文物普查从1956年开始,普查规模小,不规范,没有留下统计数据;第二次全国文物普查自1981年秋至1985年,其规模和成果均超过第一次,但受资金、技术等制约,仍然有漏查,塔里木地区没有形成相对系统的资料信息。第一,新疆对塔里木地区的普查规模最大、涵盖内容丰富,分类性的历史文化遗存档案初步建立;第二,在调查方法上,使用了包括信息网络、GPS卫星定位、遥感等现代科技手段;第三,由于保护手段和研究能力的限制,主动的考古发掘较少,基本是以典型遗址的抢救性发掘和保护为主。

(一)对塔里木地区的文化遗存进行系统调查

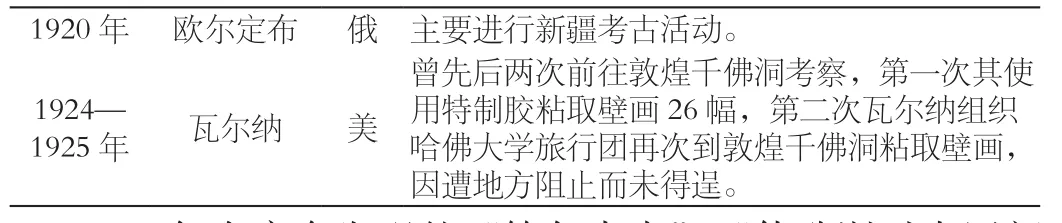

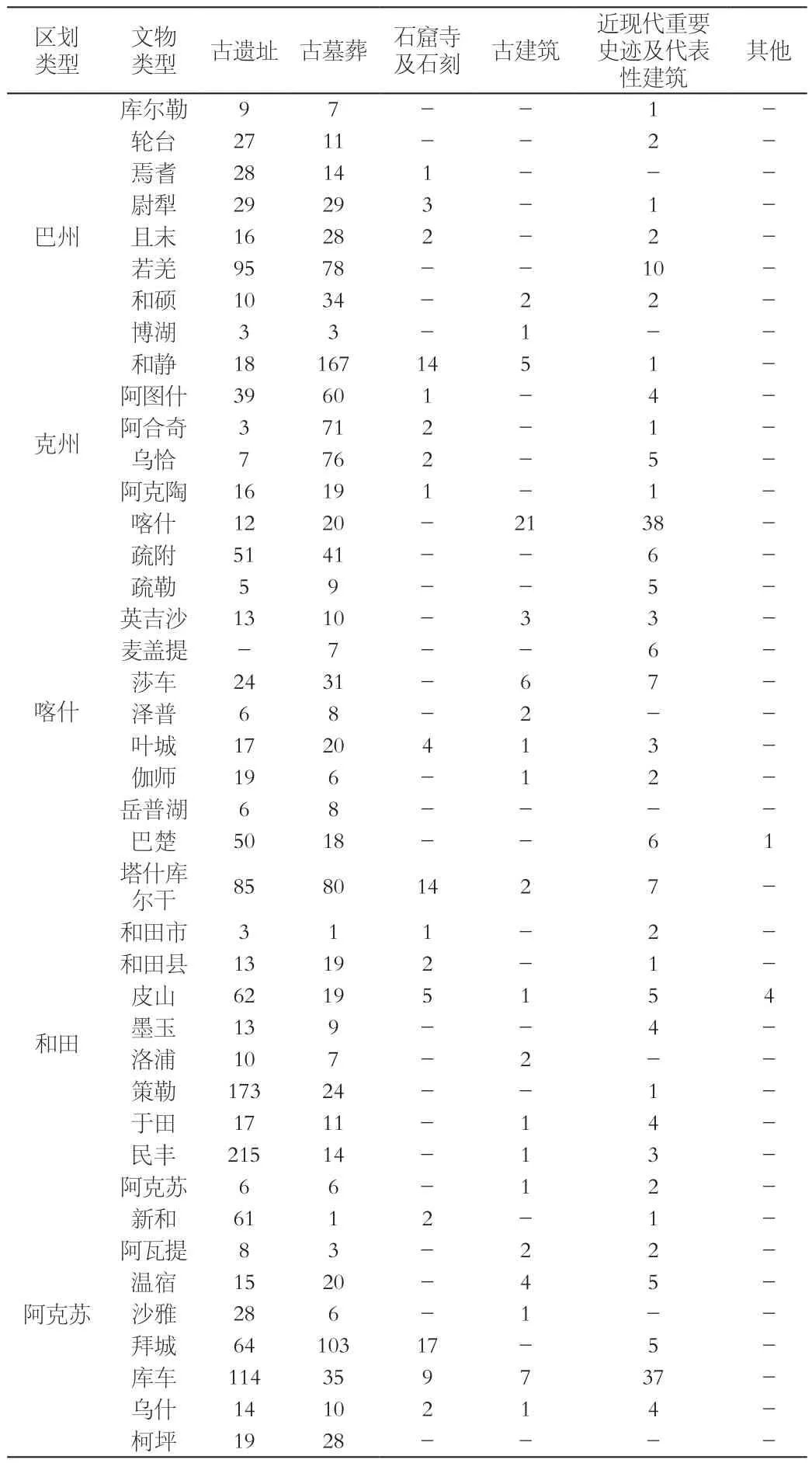

这一阶段,国家先后两次通过文物普查的方式,对塔里木地区的历史文化遗存进行了“摸家底”式的调查与整理,呈现出越来越细致和完善的趋势。1988年,新疆维吾尔自治区政府根据国务院发(87)101号《关于进一步加强文物工作的通知》和文物部文物字(84)867号《关于进一步做好文物普查工作的通知》等文件,决定利用两年时间在全区范围内进行一次全面的文物科学普查工作。各地区文管部门据此对所在行政区内文物古迹开展了全面的调查(见表2)。

表2 20世纪80年代末至90年代初塔里木文物全面普查简况

表2 (续)

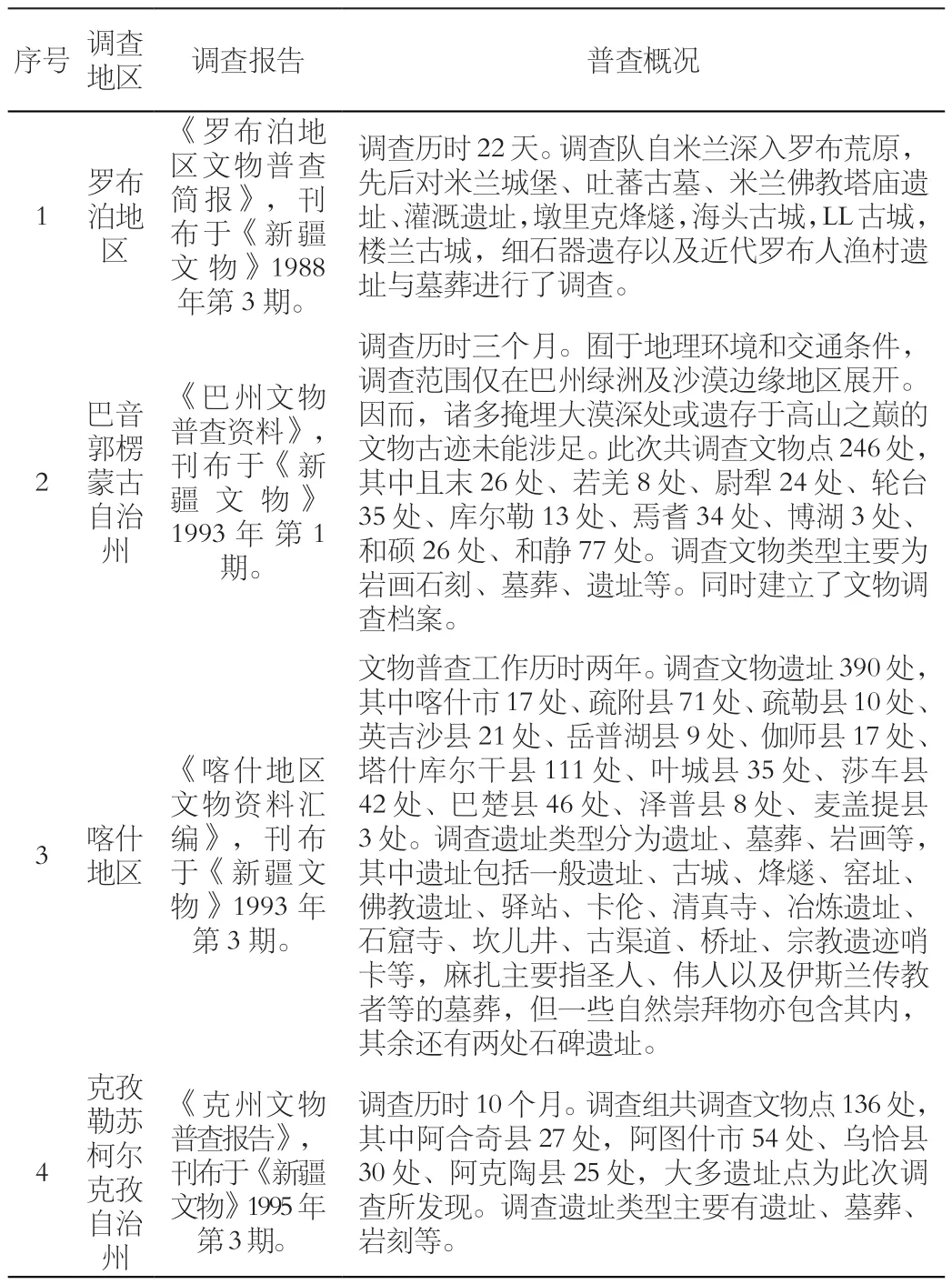

表3 塔里木文物调查表

2007年,新疆维吾尔自治区开始了新疆第三次全国文物普查工作。此次文物普共调查不可移动文物9 545处,其中古遗址2 991处,古墓群4 555处,古代建筑172处,石窟寺及石刻555处,近现代重要史迹及代表性建筑1 253处,其他19处[22]。涉及到塔里木的文物调查结果见表3。

(二)典型遗址的调查与保护

这一时期调查的典型遗址主要集中在尼雅、罗布泊地区、丹丹乌里克等地。不仅将百年前的考古现场和保护情况进行了考察比对,而且获得许多新的发现。

1.对尼雅遗址的考察

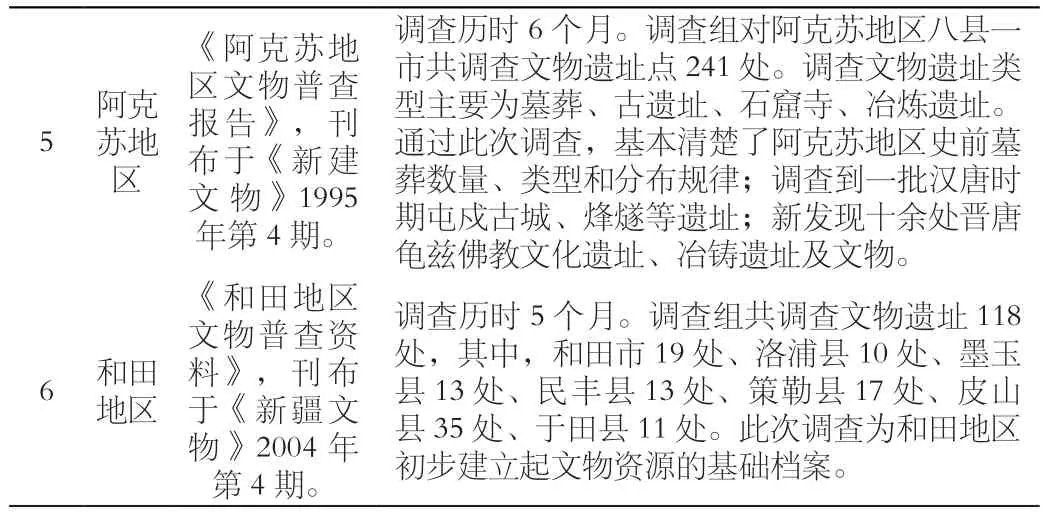

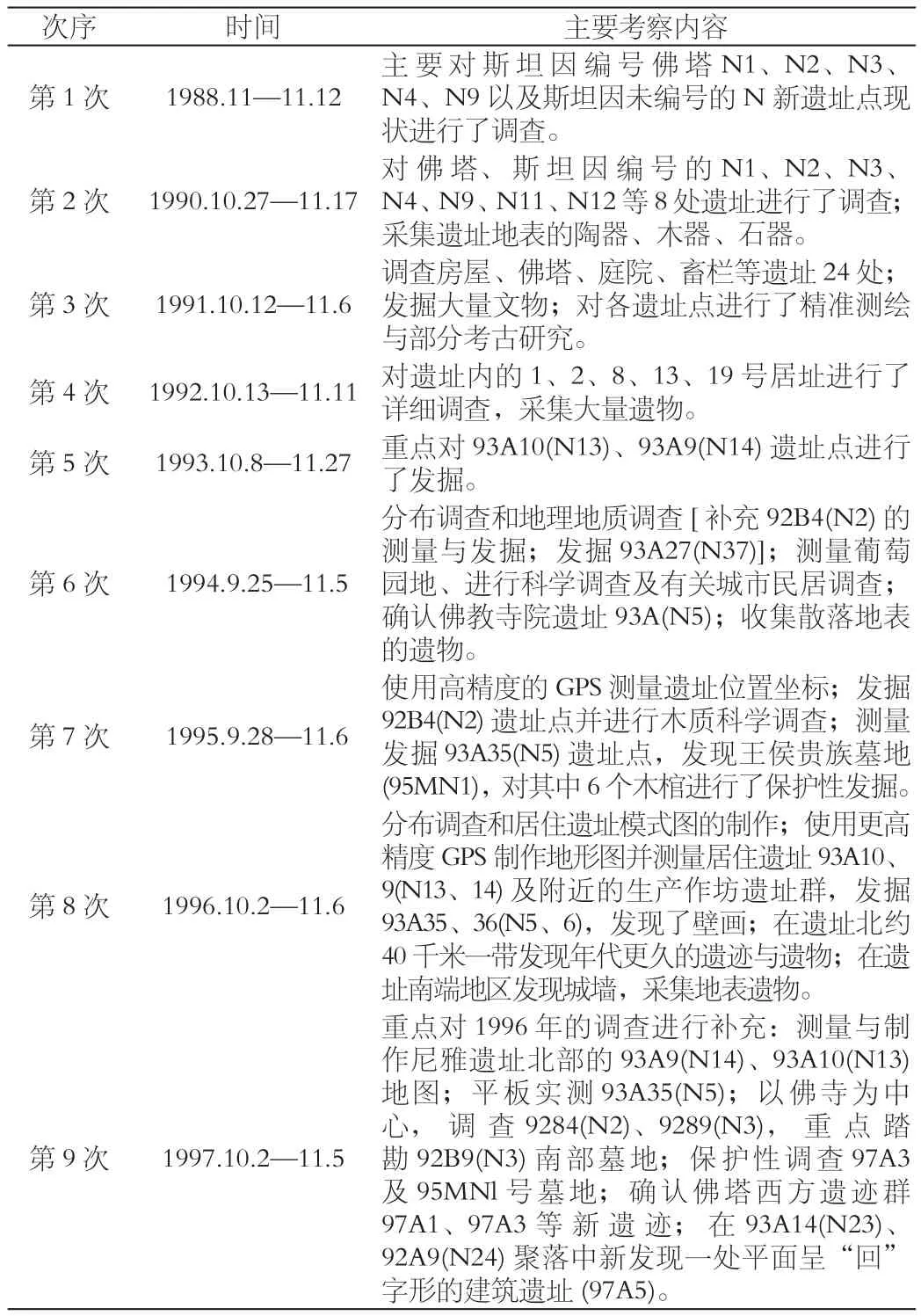

1988—1997年,中日双方共同组成“中日共同尼雅遗址学术考察队”,先后九次深入大漠,对尼雅遗址进行考古调查,为尼雅遗址的专业调查和学术研究奠定了基础,概况如表4。

表4 尼雅遗址考古调查表

2.对罗布泊地区的调查

1988年4月,新疆文物考古所楼兰文物普查队由若羌米兰进入罗布荒原,对古楼兰遗址区进行了为期32天的文物普查。考察队由米兰东行,经米兰吐蕃戍堡、墩力克,继而抵达楼兰、海头古城等遗址所,对沿途米兰戍堡、吐蕃古墓、米兰佛塔庙遗址、米兰古代灌溉渠道、墩力克烽燧、海头古城、楼兰古城以及罗布泊地区的细石器遗存、近代罗布人渔村遗址与墓葬等10处古迹进行了调查。①楼兰文物普查队.罗布泊地区文物普查简报[J].新疆文物,1988(3)。1996年10月初,丹丹乌里克遗址发现百年之际,和田文管所李吟屏率队前往丹丹乌里克遗址调查。考察队自和田县塔瓦库勒英巴格村向东深入沙漠,历时八天,是月中旬抵达。考察队对遗址的范围、规模形制及遗存状况进行了测量与记录,编号建筑9个,地表采集乾元重宝、无字无郭钱、剪轮五铢钱、龟兹小钱、石球、陶片、料珠、铜器残片、手推磨盘、木碗残片、石膏贴壁佛像和图案等文物[23]。2002年12月,新疆文物考古研究所小河考古队抵达孔雀河下游河谷南约60千米的罗布泊荒漠,对小河墓地进行考古调查与发掘。考古队获取了大量考古资料,对墓地布局结构的了解以及原始宗教的专业研究具有重要学术价值;①新疆文物考古研究所.2002年小河墓地考古调查与发掘报告[J].新疆文物,2003(2)。之后,考古队又于2002—2007年对罗布泊小河流域进行了文物调查,共发现遗址点19处,其中墓葬7处。2008年11月,由中国科学院地质与地球物理研究所等单位组成的联合科考队,在小河墓地西北约6.3千米处, 新发现一座边长约220米的方形古城,这是目前楼兰地区所发现的面积仅小于LA 的第二大城址。经碳14测定分析可知,新发现古城的年代应在400至600年,为南北朝时期遗存。

3.对丹丹乌里克的调查

2002—2006年,新疆考古研究所联合日本学界组成“中日共同丹丹乌里克遗址考察队”,先后四次②中日联合考察队先后于2002年、2004年、2005年、2006年四次抵达丹丹乌里克遗址考察。深入大漠对丹丹乌里克遗址展开宗教学、考古学等专业考察与发掘,为国际合作考察开拓了新的路径。这一时段的塔里木历史遗存调查较之前而言,首先,政府支持的力度增强,呈现以国家政府主导的大规模全国性文物普查,并以行政分区调查的模式,建立起相对完善的塔里木历史文化遗存档案,基本实现了文物信息资源的共享。其次,国际科学考察合作日益密切,考古科技进一步发展,尤其是遥感技术的应用,使得塔里木地区沙漠遗址的调查工作得到开展,许多大型遗址、沙漠深处的历史遗存得到较为理想的调查整理。

四、结语

塔里木作为世界上最大规模的历史文化遗存分布区,对其调查没有成熟的模式可循,只能因具体的地理环境、文物保护现状而宜,在实践中探索。百年来的调查与整理历程,既有许多成功经验,也走过许多弯路。在今后的调查整理中,国家组织的文物普查仍是重要的推进力量,但是可以打破行政单元区划,遵循古代绿洲文明的分布特点,加强沿塔里木丝路古道和史籍所载的西域“三十六国”区域相关遗存的线性和片状调查,进一步理清古代文明的形成、传播路径,尤其是与河西地区、葱岭以西地区文明的联系。并在此基础上总结出一套区域文化资源调查整理的科学范式,以资学界借鉴。