东冶候官考

2021-05-14柏宇亮

柏宇亮

(广东省文物考古研究所 广东广州 510075)

内容提要:汉代冶县,三国东吴时期更名为候官县。现以史料为切入点,结合考古资料,发现冶县更名为候官县确如王国维先生所推测,是因为冶县外有一处军事候官障塞,该候官所在地点可能为今福州市牛头山遗址。汉初冶县与候官为两处城址,经多年发展,逐渐融合为一城,至东汉末三国初时冶县之名被候官取代。冶县更名为候官县从另一个角度反映出,两汉时期对东南边疆地区实行羁縻政策已见成效。

汉武帝灭闽越国后,在闽越地设冶县,东汉后冶县更名为候官县[1]。目前多数学者比较认可西汉冶县地望是在福建省福州市,福州市屏山遗址内也发现了从西汉早期一直延续到魏晋六朝时期的瓦当等遗物[2]。王国维在其《后汉会稽郡东部候官考》中,已经认识到会稽郡东部候官之候官与河西四郡的候官为相同的军事建制,东汉时称东部候官或者简称候官以为县名[3],陈梦家先生也在其《西汉都尉考》中予以补充[4],但目前仍有部分学者认为候官一名是由官职转变而来。

近几年来福州市区内发现了几处重要的汉代遗址,其中屏山遗址[5]和牛头山遗址[6]都出土了大量汉代板瓦、筒瓦等建筑遗存。根据两个遗址的文化层堆积、出土遗物和地理空间位置来看,屏山遗址和牛头山遗址在西汉之后的发展脉络是一致的。结合文献和考古材料,笔者认为牛头山遗址可能是汉代冶县外的候官所在。同时从冶县更名为候官县来看,东汉至三国时期,福州地区发生了以小地点代替大地区的名称转换,名字发生改变的这一过程,从另一个角度反映了在东南沿海边疆地区中央政权已经突破原越人土著政权束缚,行使实际管控权的现象。

一、候官县更名的时间

以候官县代替冶县,称谓改变的时间节点,在东汉末至孙吴初期。《史记·东越列传》中对冶县称谓的来历有简要介绍:“秦已并天下,皆废为君长,以其地为闽中郡。([集解]徐广曰:‘今建安侯官是。’[索隐]徐广云:本建安侯官是。案:为闽州。案:下文‘都东冶’,韦昭以为在侯官。[正义]:今闽州又改为福也。)……汉五年,复立无诸为闽越王,王闽中故地,都东冶。”[7]。《汉书》中几次出现冶县:《地理志》“冶,(师古曰:‘本闽越地。’)回浦”[8],《严助传》“闽王以八月举兵于冶南。(苏林曰:山名也,今名东冶,属会稽。)”[9],《西南夷两粤朝鲜传》“汉五年,复立无诸为闽粤王,王闽中故地,都冶。(师古曰:地名,即侯官县是也)”[10]。《后汉书》中也有三处论及冶县的内容:《郑弘传》“旧交阯七郡贡献转运,皆从东冶。(东冶,县,属会稽郡。《太康地理志》云:汉武帝名为东冶,后改为东候官,今泉州闽县是。)泛海而至,风波艰阻,沈溺相系”[11],《郡国志》“章安,故冶,闽越地,光武更名”[12],《东夷列传》“其地大较在会稽东冶之东,与朱崖、儋耳相近,故其法俗多同”[13]。这些文献中,记录比较一致的,只有“冶”和“东冶”的称谓,后世的集解、索隐、正义和其他引文中称“侯官”“东候官”等,并不见“冶”或“东冶”,可见早期文献正文部分的名称是“冶”,而《集解》等文献中的名字是当时世人对冶县的称谓,已经改变为“候官”。

《三国志》正文中开始出现“候官”。王朗败走东冶这一历史事件,《王朗传》《贺齐传》条中称为“东冶”:“朗自以身为汉吏,宜保城邑,遂举兵与策战,败绩,浮海至东冶。策又追击,大破之”[14]、“时王朗奔东冶,候官长商升为朗起兵”[15],《虞翻传》条中则称“东部候官”:“朗不能用,拒战败绩,亡走浮海。翻追随营护,到东部候官。候官长闭城不受,翻往说之,然后见纳。”[16]吕岱征战东冶时,文献记载为“东冶”:“会稽东冶五县贼吕合、秦狼等为乱……”[17]到孙亮被废为候官侯的时候已改称为“候官”:《三嗣主传》“有司以闻,黜(孙亮)为候官侯,遣之国”[18],《妃嫔传》“会孙綝废亮为会稽王,后又黜为候官侯,夫人随之国,居候官,尚将家属徙零陵,追见杀。(《吴录》曰:亮妻惠解有容色,居候官,吴平乃归,永宁中卒。)”[19]。可见东汉末年至三国初冶县和候官县名称开始出现变化,《魏书》中地名沿用汉制,以东冶记载,《吴书》使用吴国新称谓“候官”。冶县更名为候官县,是在三国东吴建国时。

《三国志》《晋书》等这些魏晋后成文的文献,对冶县的记载,开始出现“东部候官”“东城”“候官都尉”等新的名称。《晋书·地理志下》中云:“建安郡,故秦闽中郡……名为东冶,又更名东城。后汉改为候官都尉,及吴置建安郡。”[20]王国维从《后汉书·顺帝纪》“海贼曾旌杀三县长”推论,朱育所述在冶县立“东部都尉”这件事是有可能发生的,只是时间“阳朔元年(公元前24年)”为“阳嘉元年(132年)”之误,是阳嘉元年从冶迁东部都尉于章安[21]。可见冶县所辖范围内,应有都尉或候官之类的军事建制,只是设立时间已无从考证。

通过总结冶县转变为候官县的时间节点,可以看到一个比较清晰的冶县名称演变过程,即秦时置闽中郡,汉初闽越国在此地建立闽越国王都冶城,西汉武帝设立(东)冶县,三国(吴)初将冶县改名为候官县。

二、汉代候官简述

《汉书·百官公卿表》中有都尉、侯,并未见“候官”之官职,但“候官”一名并非凭空而来,而是具有一定行政职能的军事机构[22]。陈梦家先生在其《汉简缀述》中介绍,西汉郡县配置都尉,都尉下设有候官。边郡都尉开府,治所是在塞上,塞就是障塞、候官,是小型的军事堡垒。候官所在的堡垒称障,都尉所在堡垒称城。都尉衙署所在的候官,也可称为障城,候官和都尉府都是独立于县治以外的具有军事性质的小型城址、堡垒[23]。这种小型军事堡垒是中原政权在边疆地区实行羁縻政策,管控军事力量的军事设施。

东汉初,光武帝刘秀为了加强中央集权,对军事制度进行改革,逐步裁撤郡都尉、罢省诸多中央都尉,都尉数量急剧减少,《后汉书》载:“中兴建武六年,省诸郡都尉,并职太守,无都试之役。省关都尉,唯边郡往往置都尉及属国都尉,稍有分县,治民比郡”[24],“边县有障塞尉。本注曰:掌禁备羌夷犯塞”[25],“(二十二年)乌桓击破匈奴,匈奴北徙,幕南地空。诏罢诸边郡亭候吏卒”[26],“……胡夷皆来内附,野无风尘。乃悉罢缘边屯兵”[27]。可见“罢诸边郡亭侯吏卒”,撤销了大量障塞、候官等边塞防御系统,仅在边疆地区保留少量都尉,有些边县,设置有障塞尉。这些保留下来的尉,“稍有分县,治民比郡”,依旧是中央政权管控地方的主要行政机构。但总体来看东汉后,都尉体系日趋没落,大量障塞和候官逐步废弃,只有少量边疆地区予以保留。由此可见,王国维在其《后汉会稽郡东部候官考》文中对候官县名的考证,是比较恰当的。

三、冶县与“候官”的关系

汉冶县与孙吴候官县之地望所在,目前大多数学者持福州说[28]。基于以上论证,笔者对冶县和商升所在候官之间的关系,有几点新的思考。

前文述《三国志·虞翻传》“翻追随营护,到东部候官。候官长闭城不受,翻往说之,然后见纳”;《三国志·贺齐传》中又载:“时王朗奔东冶,候官长商升为朗起兵……贼帅张雅、詹强等,不愿升降,反共杀升。雅称无上将军,强称会稽太守。贼盛兵少,未足以讨,齐住军息兵。”[29]东汉末,王朗败走东冶,孙策派遣韩晏、贺齐来攻。韩晏、贺齐是从“永宁长”身份领南部都尉来攻商升,“贼盛兵少,未足以讨”说明韩晏、贺齐的战力和统兵数量,均弱于商升,因此商升所领兵力符合都尉统兵的实力。以“候官长”身份统兵,而不称“东冶(县)长”,可见他不是冶县的行政长官。商升手下有“贼帅”张雅、詹强等官员,可知商升的身份是开府领兵的武职官员,并不是普通候官的候长。如前文所述,东汉时边疆地区保留部分都尉,有些边县置障塞尉,“候官长(商升)闭城不受”之城,实为“都尉(或障塞尉)治所所在候官”之障城。

汉代候官是县城外的小型军事性城堡,都尉或障塞尉治所在其下辖的候官城堡内。王朗到东冶,被商升拒之门外,文献中同时出现东冶与候官,其实是不同的两个“城”,“冶”为县城不驻兵,“候官”为冶县城外的驻军城堡。这样在县治之外设立候官障城防卫冶县安全的做法并非孤例,除西北地区大量的障塞、候官外,中国南部沿海地带如日南郡、合浦郡等地均有这类候官、障塞[30]。

冶城外这一军事城堡,设立的时间,可能早至西汉初。从文献已知,西汉前期冶县原为闽越国国都冶城所在,都城外有军事驻兵之地,在冶城南部。《汉书》中云:“闽王以八月举兵于冶南,士卒罢倦,三王之众相与攻之”[31],“至武帝建元四年,佗孙胡为南粤王。立三年,闽越王郢兴兵南击边邑”[32],《史记·东越列传》:“……请以卒八千人从楼船将军击吕嘉等。兵至揭阳,以海风波为解,不行……”[33]史料中只有“冶”和“东冶”作为地名,并无“冶南”,将以上几条文献结合来看,“冶南”即冶城之南。福州地处沿海地带,北部为其内陆腹地,南部为沿海地带,闽越国对南越国的军事行动,以南方海路为主。由此可知,在西汉闽越国时期,冶城南部就有军事设施作为闽越王屯兵、发兵之地。

由以上几点推论,得到几点新的认识,即汉初闽越国冶城以南有一处军事驻地,守卫闽越国王都南部海域,侵扰南越国时,作为发兵之地。东汉以后,冶县外有一处候官(障塞),成为都尉(或障塞尉)之障城,守卫冶县。三国时由于政权更迭,都尉、候官等军事机构已被逐渐废弃,冶县称谓被“候官”替代。

四、对福州牛头山遗址和屏山遗址的思考

目前福州地区的考古材料中,发现包含汉代板瓦和筒瓦等遗物的遗址主要有:新店古城遗址[34]、浮村遗址[35]、屏山遗址和牛头山遗址。从几处遗址的出土遗物来看,屏山遗址和牛头山遗址的文化面貌和发展脉络是比较接近的。

1.屏山遗址汉代遗存的时代

在福州市区发现汉代以后且时代沿革明确的建筑遗址数量并不多,2013年福州市修地铁时,清理了一处屏山遗址,同时出土汉代和六朝时期建筑遗存[36]。典型器物有西汉时期万岁纹、云纹瓦当、铺地砖和六朝时期人面纹、兽面纹和莲瓣纹瓦当。发掘简报中介绍“西汉时期主要遗迹有早晚两期夯土台基……早期台基主要分布在东半部,晚期台基主要分布在西半部,晚期台基叠压在早期台基之上”,“晚期台基在早期台基的基础上向西扩大并加高”。为了叙述简要,笔者把西汉早期遗迹称为下层遗迹,西汉晚期遗迹称为上层遗迹。

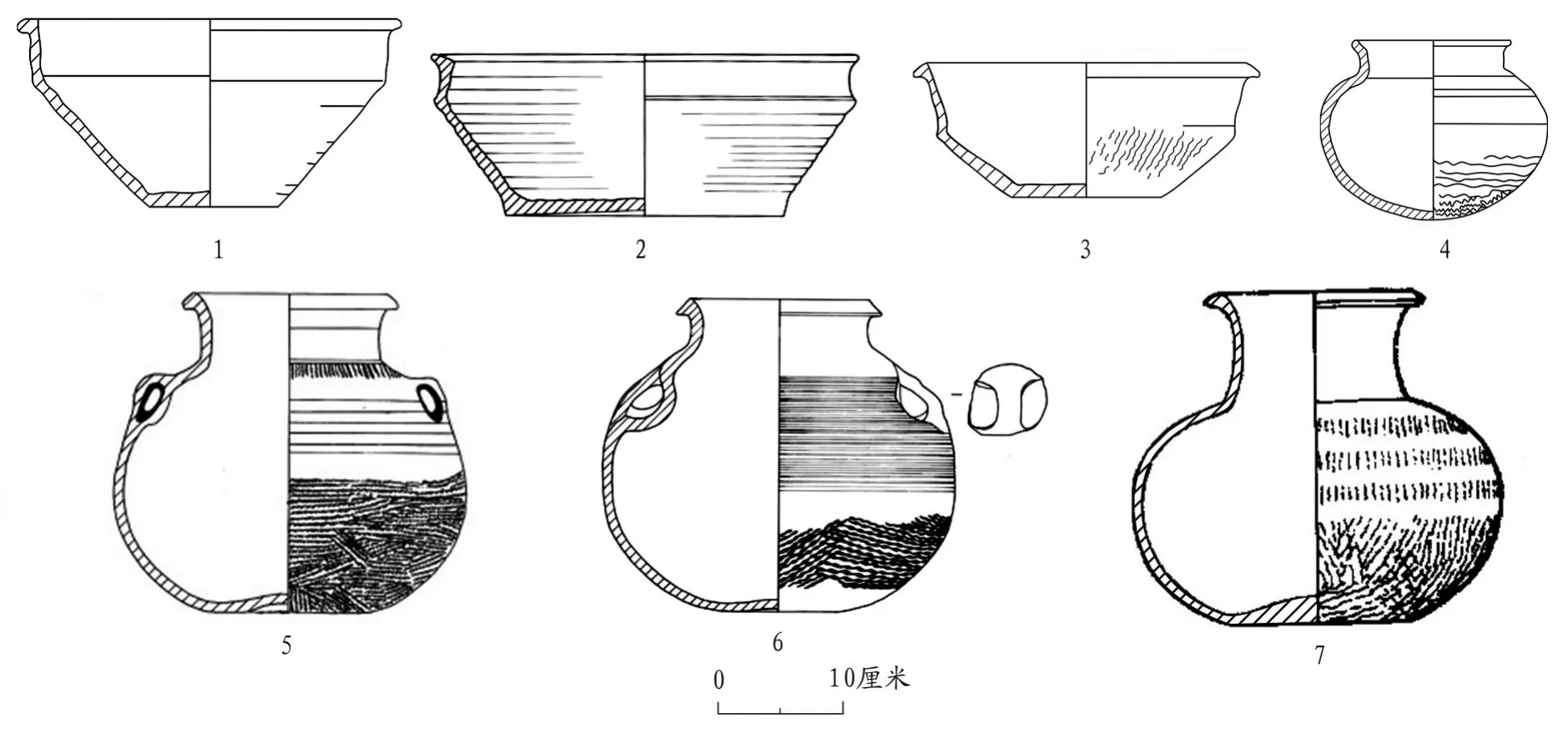

首先,屏山遗址西汉下层水塘遗迹T4中出土的黑衣陶盆和黑衣陶罐,均为黑皮磨光陶,带有典型的秦文化因素。屏山陶罐(T4︰4),黑衣灰陶,口沿外折,直颈圆腹,平底微凹,肩及上腹饰多道旋纹,下腹及底拍印绳纹,口径13.2、高23.2厘米。这类折沿竖颈,肩部施多道旋纹,腹部以下施绳纹的双耳罐,多在安徽秦人墓葬中发现,如安徽固镇南城孜秦代墓葬M7︰1[37]、安徽双龙机床厂Aa型双耳罐[38]、安徽巨鹰墓地Ⅱ式双耳罐[39],其制作工艺几乎也是一样的。屏山遗址出土的这种施黑衣陶器,与南越、闽越两地汉代传统的制陶工艺不同,但在其他战国中、晚期秦人遗址中多有发现,如陕西凤翔高庄墓地[40]、大荔战国墓地[41]、湖南里耶秦汉城址[42]等遗址发现的直颈罐和折腹盆(图一)。虽然几处遗址在空间上跨度较大,也表现出了不同地域器形之间的差距,但制陶工艺符合同时期秦文化因素特征,因此T4出土的黑衣陶罐和折腹盆应为秦文化遗物。

图一//屏山遗址及其他几处遗址出土的秦式陶器

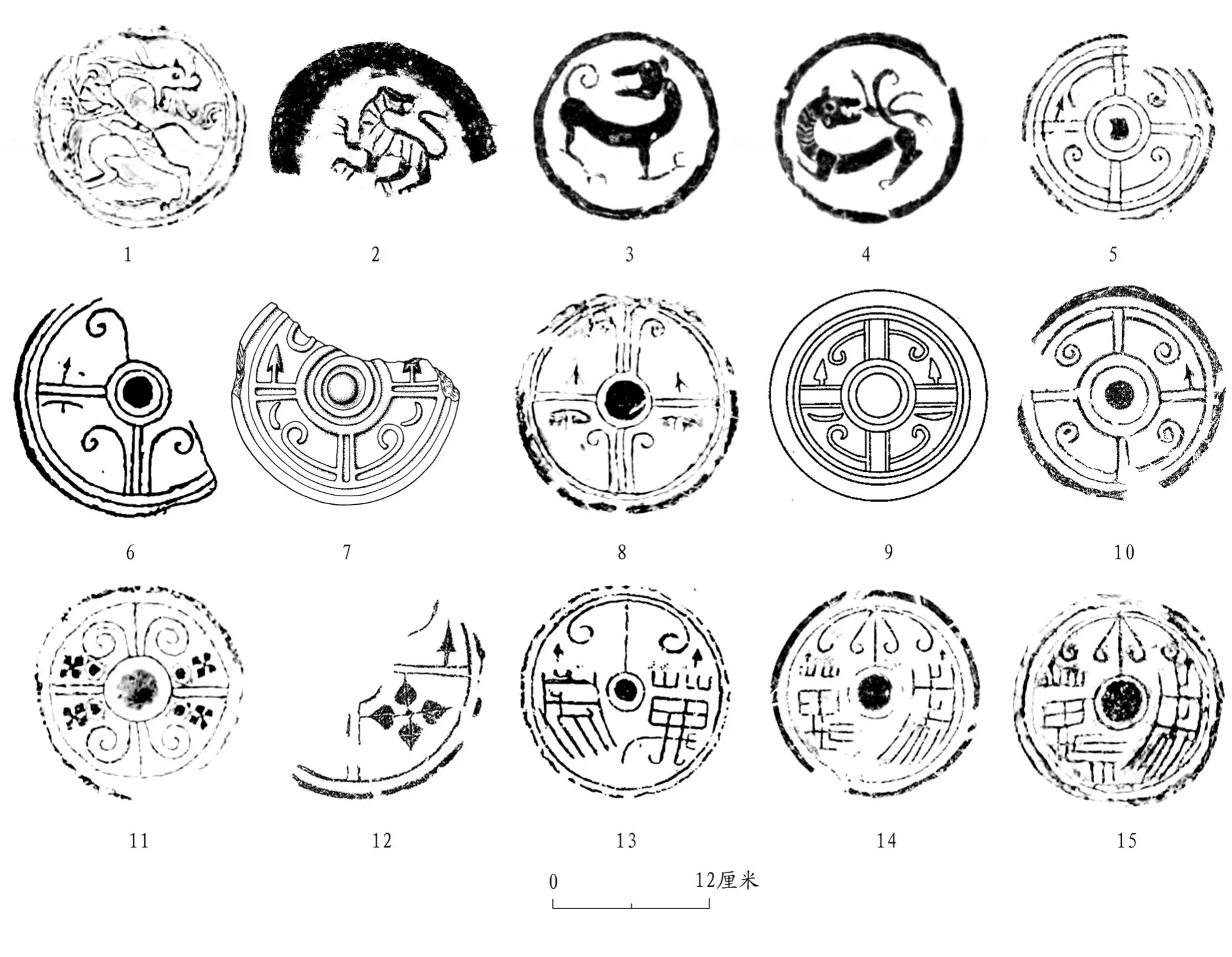

其次,遗址内出土的几件瓦当,年代应是西汉中期以前。西汉上层遗迹G14内出土的编号为G14︰21的白虎纹瓦当,与汉长安城南郊礼制建筑遗址内出土的“四神”白虎纹瓦当略有不同,更接近战国中晚期秦人使用的“回首虎”纹。这种“回首虎”纹瓦当在陕西凤翔雍城豆腐村制陶作坊遗址发现过很多[43],在西汉京师仓遗址内也曾经发现过[44]。当面主体为动物纹的瓦当在中原地区至西汉初已不再流行。考虑到边疆地区可能较中原地区稍有滞后,或是晚期地层混入早期遗物,这件瓦当的使用年代应该是战国晚期至西汉前期。编号为TN20E1⑥B︰1的瓦当装饰柿蒂纹,柿蒂纹瓦当在南方比较少见,北方地区战国到东汉时期瓦当上都有发现,多装饰在当心处,比如陕西凤翔南古城村[45]、洛阳东周王城窑址内出土的瓦当当心处就有柿蒂纹[46],这种当心饰柿蒂纹或叶形纹的瓦当到了东汉,其当心柿蒂纹趋于简化[47]。南方地区在广州南越国宫署遗址内编号为97T3⑩︰4的瓦当上有类似纹饰,时代为西汉早期。屏山遗址编号为G14④︰1的瓦当,以双线界格分区,并在箭镞图案下装饰弧凸条纹,这种当面制作方法在广东和福建地区比较常见,在福建崇安汉城遗址[48]、广州南越王宫苑遗址[49]、广东澄海龟山遗址[50]、广东五华狮雄山遗址[51]内均出土过类似的瓦当,所属时代都是在西汉早期南越国、闽越国时期(图二)。

图二//几处遗址出土瓦当

前文引《史记·东越列传》“秦已并天下,皆废为君长,以其地为闽中郡……复立无诸为闽越王,王闽中故地,都东冶”,秦闽中郡发展到闽越国,传承未断。虽然屏山遗址出土典型器物较少,但从目前已发现的几件瓦当和黑衣陶器遗物来看,屏山遗址西汉下层夯土台基遗迹年代或可至战国晚到西汉初期,上层台基遗迹的年代可至西汉中期。

遗址内上层遗存有向西发展的趋势。上下两期遗存在时间和分布空间上有差异,是两个不同的建筑遗迹群,而不是同一个建筑群的不同使用阶段。根据屏山遗址简报介绍,下层台基主要分布在发掘区域的东半部,上层台基主要分布在发掘区域西半部,虽然西半部下层早期遗迹并未清理,但是发掘区域内东半部上层遗迹是比较少的。在上层水沟遗迹G14内还出土了一件重要文物,标本号为G14︰30的铁锚,这件铁锚重65斤,应该是原位出土。据屏山遗址发掘领队张勇老师介绍:“G14很可能是通往西侧西湖海湾地带的通道,福州市区内两汉时期地层堆积和遗迹分布整体上有一个以屏山为中心,向西、向北发展的趋势。”可见屏山遗址内两期建筑空间分布上,已经开始出现向西侧海洋和向北沿半岛陆地的扩张发展。

福州市新店古城遗址位于屏山遗址北部,遗址地层虽然破坏严重,但可见的是遗址内出土汉代及以后的遗物较少,几乎没有发现汉代砖、瓦等建筑遗物,六朝或唐宋时期堆积地层也很少见,没有完整的发展序列,与屏山遗址和牛头山遗址的文化面貌差异较大。从目前福州市发现的遗址来看,只有屏山遗址内发现了西汉早期至魏晋时期比较高规格的建筑遗存和文化层堆积。根据以上遗址的时代和文化内涵来推断,屏山遗址汉代下层夯土台基很可能是秦闽中郡时期遗迹,上层夯土台基为闽越国时期的建筑遗迹。

2.冶城外的候官在牛头山

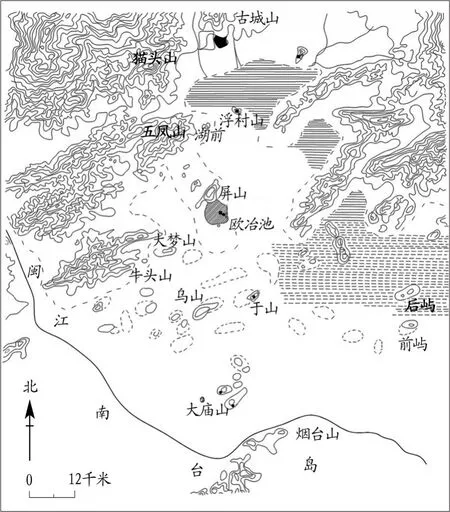

汉代冶县靠近海边,《山海经》载:“闽在海中,其西北有山。一曰闽中山在海中”[52],范雪春、林汀水等先生均有文论述[53]。范雪春在其论文中也引用了郑力鹏教授绘制的《汉代福州地形图》(图三),图中显示汉代屏山是半岛,牛头山、乌山和于山均为海中岛屿,牛头山距离屏山遗址直线距离2.5公里左右,距离浮村遗址直线距离5.5公里左右,与乌山、于山在空间上刚好形成一道环卫屏山南部海域的屏障。

图三//汉代福州地形图

前文已述,候官是在冶县县城以外独立的小型军事堡垒。2001年福建的考古工作者在牛头山遗址进行了500平方米的考古发掘工作,出土了大量汉代瓦、瓦当等建筑构件和夯土台基。遗址的发掘简报中介绍:“这里是当时王城城墙外的一处小城或下属官署驻地或屯兵机构等建筑”,“城墙外的一处小城”,“总面积约4~5千平方米。”[54]目前学界因其出土“万岁”瓦当,遗址规模范围过小,多趋向于这里是闽越国都城冶城以外的一处宫殿遗址。

可以确认的是牛头山遗址出土的瓦、瓦当等建筑构件并非普通百姓所用,但万岁瓦当也不一定是宫殿建筑使用。考古资料表明汉代各种级别的衙署也可以使用带有“万岁”纹饰的瓦当,广东徐闻二桥遗址[55]、辽宁凌源安杖子古城[56]等全国各地的汉代非宫殿建筑遗址,均出土过带“万岁”字样的瓦当,“万岁”在汉代并非皇室宫殿专享。

从牛头山遗址汉代地层内出土的万岁卷云纹瓦当,与屏山遗址和武夷山崇安汉城发现的万岁卷云纹瓦当当面纹饰几乎一致,应该是同期同源的遗物。其单箭镞云纹瓦当,与西汉南越国宫苑曲流石渠遗迹所见B型Ⅰ式云箭纹瓦当也比较接近,还有遗址内出土的陶罐(T146⑥︰8)、三足盒(T144⑥︰4)和盘口釜(T143⑥︰9),都能在崇安汉城遗址内找到器型一致的器物[57]。值得注意的是,牛头山遗址内还出土了一枚青铜箭镞、铁质削形器和尖状器等兵器类遗物。可见牛头山遗址内汉代建筑的年代也是西汉中期以前,与屏山遗址西汉上层建筑遗存、崇安汉城应为同一时期,文化内涵也比较接近。在牛头山汉代地层以上,叠压六朝至明清各时期地层,与屏山遗址各时期文化堆积的发展序列也可以对应。由此可知,牛头山遗址与屏山遗址自西汉中期以后的发展脉络是一致的。

从地理位置、遗址规模、遗址的延续性以及出土遗物的文化内涵等多方面因素综合来看,牛头山遗址汉代遗存与屏山遗址西汉上层遗迹时代和文化内涵都比较接近。前文已述,闽越国都城以南,设立有驻军防御的地点守卫冶城南侧海域,屏山遗址汉代上层遗迹也有向西侧发展的趋势,牛头山遗址刚好位于屏山遗址西南2.5公里,即符合驻军地点所在,又与冶县发展方向吻合。虽然出土兵器遗物数量较少,但汉代金属工具、兵器都是稀缺物品,在一直延续使用的遗址内很难发现大量金属类遗物和明显的废弃遗迹堆积,对比崇安汉城遗址和南越王宫署遗址层位堆积和出土遗物的差距是很清晰的。

目前牛头山遗址作为城、堡的重要标志性遗迹现象或许是受到发掘面积限制,尚未发现,期待今后的考古工作来补充、完善。

3.中原王朝对边疆地区的羁縻政策已见成效

西汉武帝平定南越国和闽越国后,对东南边疆地区实行羁縻政策[58]。经两汉几百年的经营,东南边疆政治局势逐渐趋于稳定,中原王朝对东南沿海边疆地区的行政管理已经突破当地土著越人的束缚。正如辛德勇先生在其文《秦汉象郡别议》中所述,秦汉之际,中原王朝对新开辟的边疆地区置郡,只设郡尉,不设郡守,类似于后世的“土流并治”,以当地的土著首领管理本族居民。因此在东越地区,以会稽郡东部都尉来掌握军事力量,控制形势[59]。

《宋书·州郡志》“建安”条述:“建安太守,本闽越,秦立为闽中郡。汉武帝世,闽越反,灭之,徙其民于江、淮间,虚其地。后有遁逃山谷者颇出,立为冶县,属会稽。”[60]可见汉武帝建立冶县的初衷,是为管理原闽越国私自迁徙回来的流民,冶县县城始建规模不会太大,且在周边是需要部署军事防御系统来管理流民的。西汉经过昭宣中兴,四方宾服,人口激增,东汉时期北方人口向南方迁徙,南方城市人口增加,导致城市内外里坊拥挤、城郭附近耕地不足,需要向城市周边开拓新的居住区和农耕区。

至东汉时,都尉制度、边塞亭障的逐渐废弃,边境的军事系统和军事设施也趋于消亡。竟宁元年(公元前33年),汉元帝应呼韩邪单于请求,商议撤塞,大部分的朝臣是支持罢边的,以至“议者皆以为便”,只有侯应提出反对,便有了著名的《侯应论罢边十不可》,虽然元帝采纳了侯应的意见,诏“勿议罢边塞事”[61],但从元帝后,部分边疆地区的障塞、候官便不再以守备、防御为主要职责,多转型为商贸中转、行政管理等。汉光武帝刘秀更是偃武修文,精兵简政,前文已表,此不缀述。

汉代城与市的关系,是多元化的。众多两汉时期城址内都发现空间占比较大的夯土遗迹,高比例的夯土遗迹显示围墙内多为宫殿、衙署和仓库一类的官方建筑,而普通人民生活的里、坊、市、墟则不规则地分布在城墙内外。西汉长安城有九市,柳市、直市和交门市,在城外渭河以北靠近渭桥附近,向西开市是为了方便丝绸之路贸易[62];东汉洛阳城除了金市在城内,马市、南市均在城墙以外。同样,海上丝绸之路的迅速发展,带动了冶县城市的快速繁荣。《汉书》载:“(江都王刘建)遣人通越繇王闽侯,遗以锦帛奇珍,繇王闽侯亦遗建荃、葛、珠玑、犀甲、翠羽、蝯熊奇兽,数通使往来,约有急相助。”[63],前文引《后汉书·郑弘传》“旧交阯七郡贡献转运”等文献,皆记录了福州地区在两汉时期是海上丝绸之路的重要节点,也证实了屏山遗址向海洋发展的合理性。商业贸易的快速发展,使原有城内或城郭附近的集市满足不了日益增长的贸易需要,城墙限制了交易的空间和灵活性,反而从海路来到冶县的船只,首先要经过牛头山,然后才能进入冶县,在城外靠近海边的候官进行贸易活动更加便利,政府也可以直接监管。利用冶县外之候官进行贸易管理,与在西北边疆设立军市,前文所举利用日南障塞、徐闻候官出海、备货的作用是一致的。在频繁的海洋贸易中候官成为冶县对外开放的门户,在繁荣的商贸活动中影响力不断提高。

经两汉几百年的羁縻管理,又受北人南迁、汉越融合等因素影响,到东汉末期,地方酋长对本地区居民的行政势力已不如西汉初期那样强势,作为中央政府在地方行使实际管控权的都尉,“并职太守、治民比郡”已经成为冶县的实际管理者,都尉所在候官或已成为冶县的行政中心,因此“王朗浮海奔东冶,候官长商升闭门不受”的记载自然是合理的。如前文所述屏山遗址汉代上层遗迹较下层遗迹已经有向西侧海洋方向发展的趋势,经两汉的发展,人口增加、农耕土地扩张、市墟、里坊扩张,往来交通频繁,相距不远的冶县和候官很容易联系在一起,从空间上分离的两个军政城寨逐渐融合为一个城市,原来的候官障塞成为门户,并发挥着与当代“海关”“港口”相近的职能。

五、总结

如前文所述,随着汉越融合、海上丝绸之路迅速发展和人口增加,冶县县城向外扩张,镇守于此的都尉,已从西汉时期掌管军事的官员转变为“治民比郡”全盘管控军政的地区主政官员。其所在候官的主要职能发生改变,由早期的军事防御据点转变为冶县的门户,甚至有可能成为区域行政中心。早期分离的候官和冶县,逐渐合并为一个城,最终改名为候官县。

冶县从闽越国国都,到汉武帝立冶县,再到三国时期转变成为候官县,经历了一个由小型军事机构名称替换大范围行政地区的过程。这种以小地点代替大型城市或地区称谓的现象在地名变革中并非孤例,除了以军事型堡垒发展为大型城市或地区以外,还有因为行政机构、贸易机构、港口码头、标志性地点等因素演变而成的,比如现在的青海省西宁市、山西省运城市、广东省江门市、汕头市等地,在历史上都曾有过以小地点名称代替大地区名称的经历。

“候官”代替“冶县”的地名称谓转换,正好从另一个角度反映了两汉时期我国东南沿海边疆地带,“改土归流”这一历史转变,正如薛综所述,“由此已降,四百余年,颇有似类。”[64]