基于人口-环境关系的小汽车增量调控政策有效性分析

2021-05-13傅崇辉焦桂花王秋珵

傅崇辉,焦桂花,傅 愈,王秋珵,李 兵

(1.广东医科大学 人文与管理学院,广东 东莞 523808;2.深圳市云天统计科学研究所,广东 深圳 518000;3.南昌大学 新闻与传播学院,江西 南昌 330000)

近年来,我国机动车保有量急速攀升,加剧了城市的拥堵和污染。随着煤改清洁能源工程的逐渐推进和工业企业外迁,各城市的空气污染源结构已经发生了变化,机动车消耗能源所排放的尾气已经成为各大城市的主要空气污染源之一[1]。即便各大城市大力推广新能源车辆,但也取决于电力生产技术,在我国目前的能源结构下,电力生产的温室气体排放呈上升趋势[2]。机动车保有量的增长不仅导致空气污染,也加剧了城市的拥堵[3],从而加重了城市运行的社会成本[4]。

为治理拥堵和污染问题,我国先后有8个地区实行了小汽车增量调控政策(或称“限牌限购”政策),政策目标都是从源头上控制机动车总量增长过快,从而缓解城市交通压力和空气污染问题。相比于停车收费、拥堵收费等机动车管理制度,这种总量控制方法被认为是一种效率低下、不利于汽车产业发展、损失社会福利的政策选项,因而被多数发达国家所摒弃[5]。中国地方政府迫于环境治理的紧迫性和城市交通管理面临的巨大压力,选择了机动车总量控制的政策取向,短期内或许能起到一定成效。近年来“网约车”等共享出行方式的兴起,为放松“限牌限购”提供了社会舆论契机,许多城市的小汽车增量调控政策到期后,正面临着修订或调整。经过5~20多年的政策运行,“限牌限购”政策是否取得了预期的政策目标?影响政策有效性的因素是什么?对这些问题都需要有明确认识,才能为下一步的政策选择提供依据。

本文从人口与环境关系的理论视角,将人口、经济和家庭等因素纳入到分析框架,考察小汽车增量调控政策的有效性。与以往研究相比,本文不仅包括人口数量因素,而且包括人口、经济、空间和家庭结构等因素的影响,从而为深入细致地把握政策有效性提供可能,具有一定的创新性。

1 研究设计

1.1 指标设定

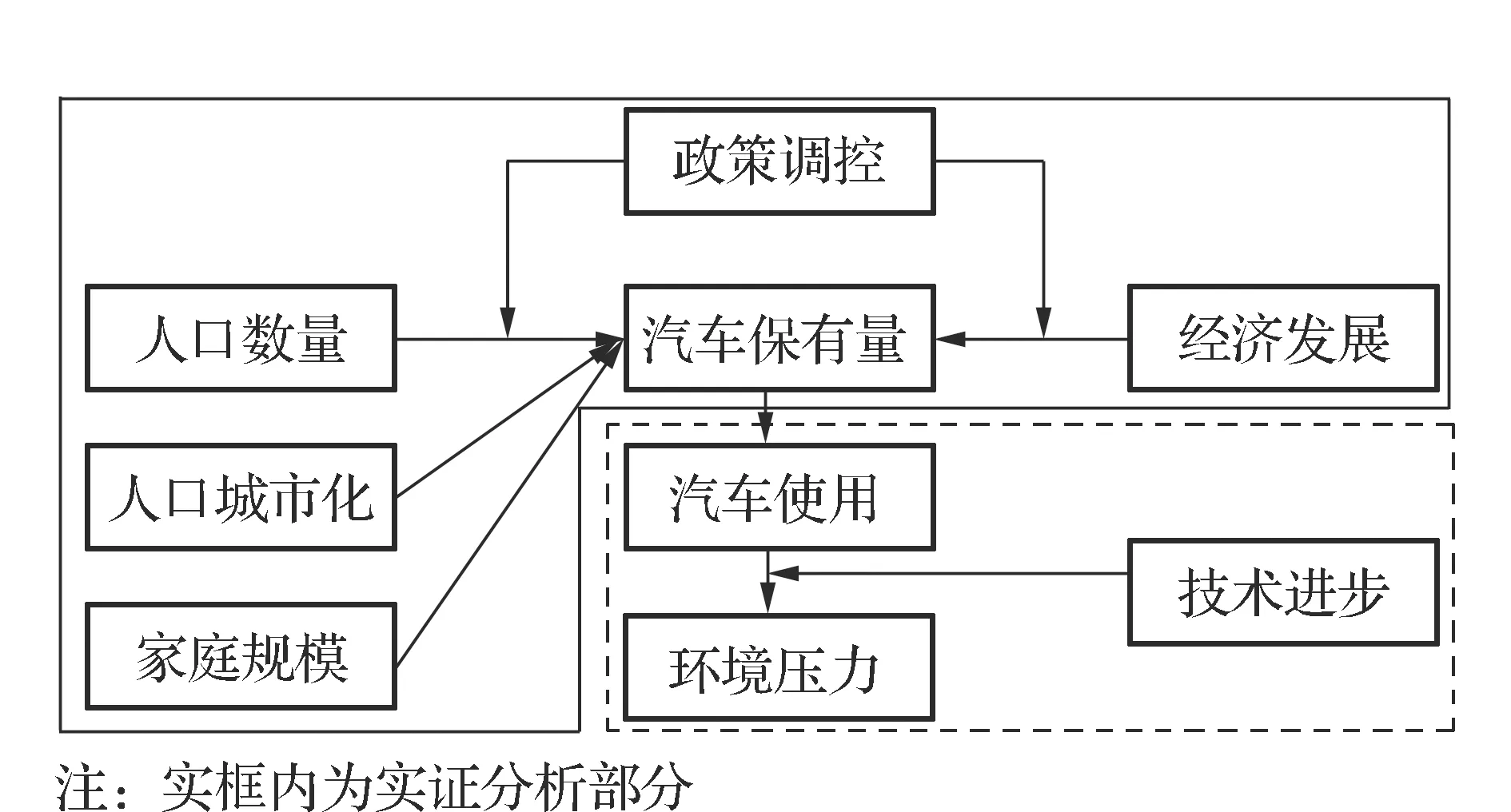

现有人口与环境关系的研究,环境变量既包括能源消费[6-7]、机动车使用[8]等导致环境压力的原因,也有温室气体排放[9-10]、生物多样性[11]等环境影响的结果。小汽车增量调控政策的目标是抑制机动车保有量过快增长,机动车使用过程中排放的尾气势必造成空气污染,因此,将机动车保有量作为对环境造成的压力变量。另外,由于各城市的人口、经济和空间特点各不相同,机动车保有量或其增速没有可比性,同时,受私人汽车使用方面的数据可获得性限制,本文假设汽车拥有量的增长会导致汽车使用量增加,从而或多或少增加交通能源消费,直接或间接产生环境压力。本文采用人均私人汽车拥有量为环境变量,考察小汽车增量调控政策的有效性,即是否对人均私人汽车拥有量产生了抑制作用。

人口与环境关系的理论和实证研究主要有两条分析路线:一是以环境库茨涅茨曲线为代表[12-13]的模型,它侧重于考察经济增长给环境带来的压力,人口密度、家庭规模、人口城市化等人口因素常作为影响因素纳入到分析模型中[14-15];二是Ehrlich提出的IPAT模型[16],指出环境压力(I)主要受人口数量(P)、富裕(A)和技术(T)因素影响,并扩展成为包括更多驱动因子的随机STIRPAT模型[17],使得人口结构性因素对环境的影响也能进行定量分析。

私人小汽车是高价值的耐用消费品,取决于市场饱和度和经济发展状况,并受到政策因素的调节影响。本文将人均GDP作为经济发展状况的测量指标,而饱和度受到多重因素(特别是人口因素)的影响。私人小汽车一般以家庭为消费单元,具有家庭的规模效应[18],即家庭规模越大、人均消费水平越低,平均家庭规模是影响私人汽车消费的因素之一。

人口城市化的早期表现是随着收入水平的不断提高,汽车消费呈上升趋势,但随着城市化水平的进一步提高,城市(特别是中心城区)建成区的密度也在不断攀升,私人汽车出行的需求部分被公共交通取代[19]。本文中的城市化有两部分组成:一是本地城市化,也就是户籍人口城市化;另一部分是流动人口的城市化,随着人口流入,城市的人口密度也进一步提高。因此,本文采用城市化水平(城镇人口占户籍人口的比重)和流动人口占常住人口的比重两个指标测量人口城市化对私人汽车保有量的影响。

另外,各城市由于人口数量、城市面积差异较大,对私人小汽车保有量构成不同的影响,采用人口密度指标测量人口数量对私人小汽车保有量的影响。

综上所述,本文构建如图1所示的理论框架,用于分析小汽车增量调控政策是否起到了控制人均汽车保有量作用,如果有控制作用,这种作用随时间如何变化的问题等。

图1 人口与私人汽车保有量关系的理论框架

根据现有的理论和实证研究,随着社会经济的发展,人口变化和经济增长是私人汽车保有量上升的直接因素,从而导致私人汽车能源消费增加,进而间接加大了环境压力,但这种环境压力同时还受到调控政策和技术因素(如汽车新能源技术)的调节作用影响。但由于缺乏私人汽车行驶和能源消费的数据,本文只对概念框架中私人小汽车保有量进行实证分析,而能源消费和尾气排放程度不在本文的讨论范围之内。

1.2 实证模型

考虑到我国地区间差异较大,为比较和分析不同城市人均私人小汽车保有量(因变量)与各自变量随时间变化情况,本文选择面板回归模型作为分析模型。

对于面板回归模型除了统计检验外,还存在随机效应模型和固定效应模型之间的选择问题,针对本研究选择固定模型作为分析模型。首先,本研究的时间序列长度能够满足固定模型的要求。一般认为,当时间序列太短时(小于6个时点的短面板数据),固定模型会因损失过多的自由度而出现误差。其次,本文的时序面板数据没有考虑不可观测的非时变异质因素(人文和自然环境因素),当考虑了这些因素对模型参数估计的影响时,为保证回归参数估计的无偏性,应将模型设定为个体固定效应模型,使结果更能体现真实的关系。另外,在一般情况下,都应把样本个体视为随机,但本研究所选取的样本点(各城市)为特定的“限牌限购”城市及其对照城市,可以认为是非随机的,这种情况下选择固定效应模型更为恰当。最后,通过Hausman检验(Prob.=0.000)发现应拒绝选择随机效应模型的零假设,支持选择固定效应模型。

固定效应回归模型的一般方程为

yit=at+bxit+cDi(t)+dDi(t)E(t)+

eDi(t)Fi(t)+αi+εit.

(1)

式中:i为观测点(各城市);t为年份(2008—2018年);yit为i市t年的人均私人小汽车保有量;at为随时间变化的截距;b,c,d,e为回归系数矩阵;xit为随时间变化的自变量(包括人口密度、城市化水平、流动人口占比、平均家庭规模和人均GDP);Di(t)为政策虚拟变量(实行“限牌限购”政策时,D为1,否则为0);E(t)为时间虚拟变量(t=2018时,E(t)为1,否则为0);Fi(t)为城市虚拟变量(当i为实行“限牌限购”的7个城市时为1,否则为0);α为不随时间变化的误差项,代表未观测变量对y的影响;ε为随机误差。

式(1)中的政策虚拟变量可检验小汽车增量调控政策是否有效,而政策虚拟变量和时间虚拟变量的交互项可检验小汽车增量调控政策随时间变化情况,政策虚拟变量和城市虚拟变量的交互项可检验小汽车增量调控政策在不同城市的有效性情况。以政策虚拟变量和时间虚拟变量的交互项为例,交互项原理为:如果假设政策虚拟变量系数为c,且显著,则交互项的回归系数为d,且显著,那么相对于其它参照时点,2018年小汽车增量调控政策的效应由c变为c+d,变化方向取决于d的正负情况;如果交互项的回归系数不显著,则说明政策效应不随时间变化。模型采用stata21软件进行计算。

1.3 数据说明

目前,我国一共有8个城市和省份实行了汽车限购限牌。1994年起,上海对新增车牌采取的是“拍卖制”;北京于2010年12月起,实行汽车限购令,采用“摇号制”;贵阳于2011年7月12日起对小客车将实行新号牌核发规定;广州于2012年6月起,采取“半摇号、半拍卖”制度;天津于2013年12月16日开始,采取无偿摇号与有偿竞价的方式进行限牌;杭州于2014年3月26日起,通过“摇号”或“竞价”的方式进行限牌;深圳于2014年12月29日起,实行小汽车限购,电动汽车也在限购之列。海南省于2018年5月16日起实行小客车总量调控管理,正式成为第8个限牌试点。

由于海南省的政策实施时间较短,政策效应还没有完全释放出来,本文只将其它7个“限牌限购”城市列入样本点,同时选择8个与上述实行“限牌限购”城市相近的城市作为对照样本,分别为苏州、南京、济南、青岛、遵义、佛山、东莞、重庆。

在时期选择方面,各城市主要是2010年前后实施小汽车增量调控政策,本文观测期设定为2008—2018年,共11年。

各城市“限牌限购”政策主要是对符合公安部《机动车类型术语和定义》(GA 802-2014)中机动车规格术语分类表规定的小型、微型载客汽车进行调控,政策对象包括个人和单位,但受影响最大的还是个人,因此,本文将民用汽车中的私人汽车作为因变量。为保证数据的权威性和一致性,所用数据来自相应年份的“国民经济和社会发展统计公报”和“统计年鉴”。

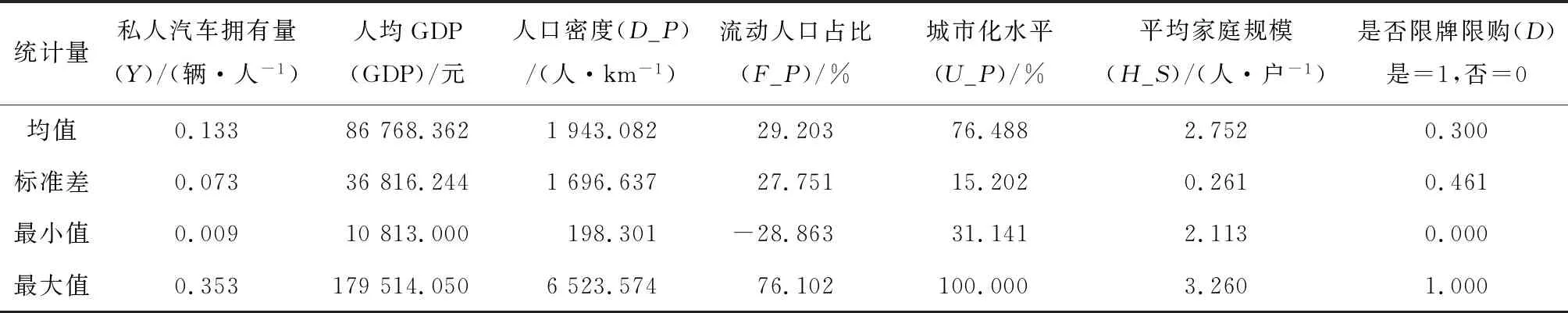

表1为本文实证分析所用基础数据的统计描述分析结果。其中,每百人私人汽车保有量来自各城市对应年份的“国民经济和社会发展统计公报”;人均GDP和城市化率来自各城市对应年份“统计年鉴”;人口密度、流动人口占比和家庭规模根据各城市对应年份的“统计年鉴”中的指标经简单计算而得;“是否限牌限购”由作者根据相关政策颁布时间进行编制。

表1 变量统计描述

观测期内,私人汽车保有量经历了快速增长,各样本城市的年平均增长率在8%~30%之间,2018年每百人私人汽车保有量最大的城市是东莞,而不是实行了“限牌限购”政策的城市。在2010—2018年,各样本城市人均GDP的年均增长率在6%~16%之间,中、西部地区起始年份的基数较低,增速普遍较高。人口密度的差异较大,最高的深圳比最低的遵义高出近30倍;人口密度的变化较小,年均增长率最高的广州只有6.63%,其它城市都在5%以下。北、上、广、深等一线城市的流动人口占比普遍较高,但近年来趋于稳中有降,而中西部的二三线城市的流动人口占比偏低,重庆市和遵义市甚至为净人口流出。所有城市的城市化率都在65%以上,最高的深圳达到100%,其它城市化率较高的城市则稳定在80%以上。平均家庭规模的变化较小,但表现出两种不同的趋势,上海、广州和天津的平均家庭规模略有下降,而北京、贵阳、深圳和杭州的平均家庭规模略微上升。在所有样本点中,有30%的样本正处于“限牌限购”政策的调控中。

2 实证结果

2.1 模型检验

本文的数据是一组15(城市)×11(时期)的面板数据,需要事先对数据进行检验。

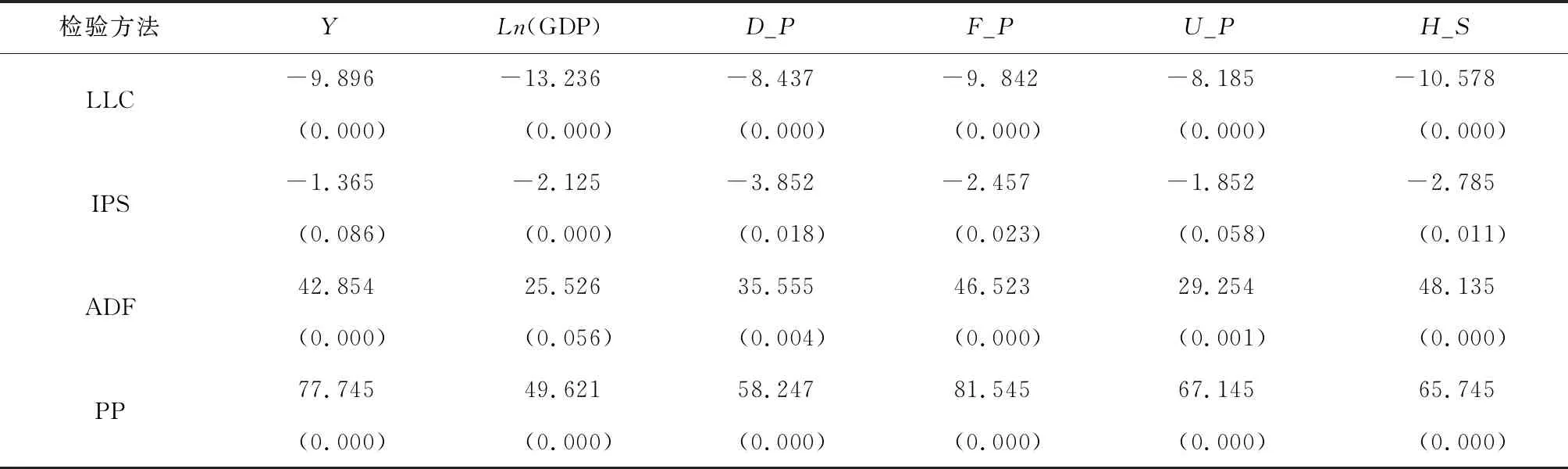

1)运用LLC、IPS、ADF、PP 4种检验方法对基础数据进行单位根检验,表2的检验结果显示,模型所选取的变量存在单位根的概率值均小于0.10,各变量的时间序列平稳,可进一步进行协整检验。

表2 单位根检验结果

2)本文运用协整KAO方法对各变量的时间序列进行协整检验,协整KAO检验的原假设不存在协整方程,但备选假设存在协整方程。检验结果显示,统计量(T)的P值为0.000,故拒绝原假设,接受本文所选取的因变量和自变量之间存在协整关系的备选假设,基础数据可用于模型拟合。

3)检验模型是否存在个体效应,如果存在则考虑采用面板回归模型进行拟合,并进一步检验是否为个体固定效应或是个体随机效应,如果不存在个体效应,则直接采用混合模型(一般多元回归)。采用冗余固定效应检验(Redundant Fixed Effects-Likelihood Ratio)模型的个体效应F值检验显示,其显著性水平(p-value)在0.032~0.007之间,因此认为模型1~3不同个体(城市)的截距不同,可采用面板回归模型进行拟合。

4)面板模型分为个体固定效应模型和个体随机效应模型,区分选择使用哪种模型的最常用方法是Hausman检验,Hausman检验的原假设是使用个体随机效应模型,备选假设是使用个体固定效应模型。检验结果显示,统计量的P值为0.000,故拒绝原假设,选用个体固定效应模型。

另外,从各模型的整体显著性检验看(Log likelihood,见表2),各模型的因变量与所有解释变量之间的线性关系总体上显著。模型的解释力度(R2)在50%左右,各模型能够较好地解释因变量的方差变异。

2.2 结果分析

基于上述理论模型,对2008—2018年中国大陆7个实行“限牌限购”的城市和8个对照城市的人均私人汽车保有量(因变量)进行面板回归分析,共得到11(观测时点)×15(观测点)个数据,共165组配对的面板数据。

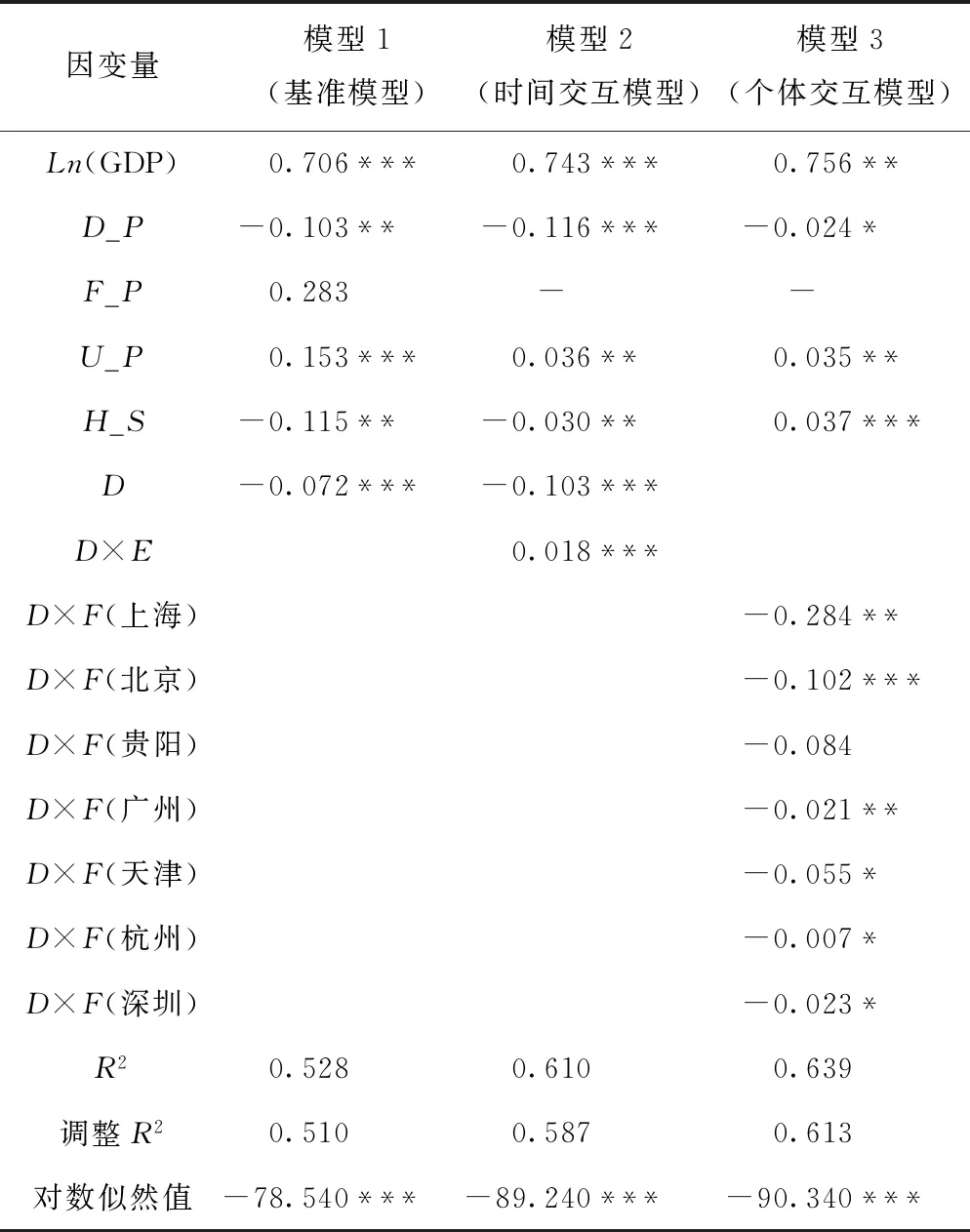

本研究共构建如表3所示的3个统计分析模型。其中,模型1为基准模型,包括表1中的政策虚拟变量和其它控制变量;模型2为时间交互模型,在基准模型的基础上,引入政策与时间虚拟变量的交互项(Di(t)×E(t=2018));模型3为个体交互模型,在基准模型的基础上,引入政策和城市虚拟变量交互项(Di(t)×Fi(t))。

表3 模型的估计结果

1)基准模型为一般回归模型,用于检验自变量与因变量之间是否存在显著性关系。从模型1各自变量的回归系数对应的P值看,经济发展水平(Ln(GDP))、人口密度(D_P)、城市化水平(U_P)、家庭规模(H_S)和“限牌限购”政策虚拟变量(D)对私人汽车保有量有显著性影响,但流动人口占比则没有显著性影响。其中,人均GDP和城市化水平回归系数为正值,表明人均GDP越高、人均私人汽车保有量越多,城市化水平越高、人均私人汽车保有量越多;人口密度、家庭规模和“限牌限购”政策的回归系数为负,表明人口密度越高、人均私人汽车保有量越少,平均家庭规模越大、人均私人汽车保有量越少,“限牌限购”政策对人均私人汽车保有量有抑制作用。意外的是流动人口占比并不显著,由于各样本城市的户籍人口在观测期内趋于稳定,常住人口数量的变化主要由流动人口引起,而人口密度又由常住人口数量决定,因此,两个指标之间可能存在多重共线性问题,故在后面的分析模型中应删除流动人口占比(F_P)。政策虚拟变量的回归系数为-0.027,尽管强度小于其它几个具有显著性意义的指标,至少说明本文设计的模型能够体现“限牌限购”政策对人均私人汽车保有量的统计意义。

2)时间交互模型是引入了政策和时间虚拟变量交互项的个体固定模型,用于检验政策效应随时间变化情况。在模型中,删除了具有多重共线性的流动人口占比后,除增加的交互项外,其它变量的系数、符号和显著性水平都与基准模型相似,进一步验证了基准模型的稳健性。政策和时间虚拟变量交互项(D×E)的回归系数为0.018,且显著,其符号正好与政策虚拟变量(D)相反。也就是说在其它条件相同的情况下,2018年的政策效应比其它年份平均低0.018个单位,说明“限牌限购”政策正在随时间推移而下降。

3)城市交互模型是引入了政策和城市虚拟变量交互项的个体固定效应模型,用于检验各城市的政策效应情况。在模型中,各实施“限牌限购”城市的政策效应有较大差异,上海是最早实施“限牌限购”政策的城市,其政策效应也最大;北京的“限牌限购”政策也有一定效果,“限牌限购”政策使得每百人私人汽车拥有量下降了0.102个单位。广州、天津、深圳的政策效应还要低于北京,而杭州的政策效应则更低。值得注意的是,贵阳作为三线或准二线城市,其政策效应并不显著,表明“限牌限购”政策在贵阳并没有起到预期效果。

虽然各城市的政策措施各不相同,如上海的“拍卖制”与北京的“摇号制”,广州、深圳、天津和杭州的“半拍卖、半摇号”制,以及贵阳的“专段号牌摇号”制,但它们都有一个共同特点,即无论采取何种措施都有一定的指标配额,也就是说不论采取何种措施其对新增私人汽车数量的限制作用相似。总体看,“限牌限购”政策对抑制人均私人汽车增长有一定效果,但其作用程度远小于经济和人口因素,并随时间的推移还在逐渐削减。在所有考察因素中,人均GDP、人口密度、人口城市化和平均家庭规模也对人均私人汽车拥有量有一定影响,其中经济因素是驱动人均私人汽车拥有量上升的首要因素。

2.3 拐点检验

根据库茨涅茨环境曲线原理,随着人均GDP增加,环境污染程度将呈现上升趋势;随着人均GDP的进一步提高,环境污染程度会逐年呈现下降趋势,其拟合结果如表4所示。如前所述,经济因素对私人汽车拥有量的影响最大,如果库茨涅茨环境曲线的拐点还没有到来,那么它将继续起到高强度的影响;如果拐点已经过去,它对私人汽车拥有量的影响将逐步减弱,也意味着未来的私人汽车拥有量增长的压力将减轻,这对未来的政策调整具有重要意义。

表4 库茨涅茨环境曲线的拟合结果

上海作为最早实施“限牌限购”政策的城市,其曲线拐点也较早到来,大约在人均GDP达到9万元时(大约在2013年前后),经济因素对私人汽车的推动作用已经开始衰减。北京的曲线拐点在人均GDP达到11万元时到来(大约在2016年前后),广州、天津、杭州、深圳的曲线拐点都在9万~18万元人均GDP的位置,目前已经达到或超过了曲线拐点。比较特殊的情况发生在贵阳,其曲线拐点为人均GDP达到11.43万元时,而其在2018年的人均GDP仅为7.45万元,离曲线拐点还有一定距离。按照目前的经济发展趋势,贵阳的“限牌限购”政策效应在很大程度上将被经济的驱动作用所抵消。

3 结 语

目前,各城市实行的小汽车增量调控政策对抑制私人汽车的过快增长确实起到了一定作用,为这些城市的交通和环境治理赢得了宝贵时间和空间[20]。但也应看到,政策效应正在随时间的推移而下降,任何政策都会因社会环境的变化而发生改变,适时的修订或调整政策是基于对政策环境、政策目标和政策效应的审慎判断,而本文的结论无疑能提供一些参考。

私人汽车拥有量快速增长的动力来源于经济发展、人口结构和家庭结构的变动,其中经济发展是首要因素。在中国经济新常态下,增速放缓已是共识[21],且部分一、二线城市已经越过了库茨涅茨环境曲线的拐点,未来经济因素对私人汽车保有量增长的促进作用将得到缓解。人口条件也不支持私人汽车保有量继续快速增长,人口数量增长明显放缓[22-23];平均家庭规模已接近较低水平,且伴随着生育政策的调整有回升迹象[24];人口流动发生部分逆转,大规模向大中型城市聚集的现象很难重演[25]。本文的分析结果还表明:人口密度与私人汽车保有量负相关,部分原因是人口密度较高的大中型城市私人汽车保有量已接近饱和,人口增长不会显著增加人均私人汽车保有量,反而会使人均私人汽车保有量下降。

另外,贵阳的“限牌限购”政策并不显著,杭州的政策虚拟变量回归系数很小,说明其政策效应十分有限,值得对现有的“限牌限购”政策进行反思。“限牌限购”政策对社会福利和汽车产业发展将会造成一定损失[26],相关政策的实施和修订需要权衡社会福利、汽车产业发展、交通和环境治理等多方面利益,至少二、三线城市应积极提高城市道路交通管理和环境治理水平,不能盲目地观望等待,并寄希望于“限牌限购”政策来应对未来的拥堵和污染问题。2019年9月,贵阳已经正式宣布取消“限牌限购”政策,这对于正在实施或酝酿“限牌限购”政策的城市是一个积极启示。

受数据限制,本文只对“限牌限购”政策与私人汽车拥有量关系进行研究,但从环境保护和交通治理角度看,更直接的政策影响是汽车使用量(人均行驶里程)或交通能源消费(人均交通能耗),下一步如果能从这两个方面进行分析,将会得出更直接的政策效应分析结果,会对“限牌限购”政策效果做出更准确的判断。