非遗文化元素融入乡村公共空间设计问题及对策

2021-05-13余彩霞吕用印

余彩霞,吕用印

(亳州学院 美术系, 安徽 亳州 236800)

公共空间不单单是地理意义上的观念,是指满足公众需要的建筑、道路、广场、公共绿地等设施。公共空间是公众进行交流活动的重要场所,随着公众审美需求的提升,城乡公共空间的功能也随之变化。公众对物质文化和非物质文化的需求不仅体现在视觉上还体现在自身多维度空间的体验上,因此,人与公共空间之间的关系就显得很密切。其根本在于公共空间是当前人们生活中不可缺少的部分,公共空间的设计直接关系到居民的生活品质,为此,人们在心理上对其要求更加苛刻。面对我国目前部分乡村公共空间设计过分追求形式美、缺乏文化创意和脱离大众生活及审美需求等现状,从设计学角度,按照以人为本原则,深入挖掘地方非遗文化元素,探究如何将其与乡村公共空间有机融合,具有重要的现实意义。

乡村公共空间文化建设是美丽乡村建设的重点。但我国大部分乡村缺乏统筹安排和系统设计,导致乡村公共空间在空间布局和整体规划上不合理。究其原因主要是建设者缺乏深入细致的调研,在设计观念上存在片面追求外观美,在设计运用中盲目复制非遗文化元素,地域文化内涵缺失,造成了部分乡村的公共空间人文景观雷同等问题。因此,如何建造出具有文化特色鲜明的乡村公共空间,让当地居民有归属感和幸福感,是当前设计者值得关注的问题。

一、非遗文化概念及乡村公共空间内在关系诠释

(一)非遗文化及乡村公共空间概念诠释

非物质文化遗产是一种意识形态,因社会环境的变化其文化元素及形态呈现动态特征。因此,对非物质文化遗产文化元素的开发设计不能脱离当时的社会环境及各种社会关系,我们通常把非物质文化遗产传承理解为其自身潜在的生命力和创造力,这是非物质文化遗产保留在现实生活中的客观事实。

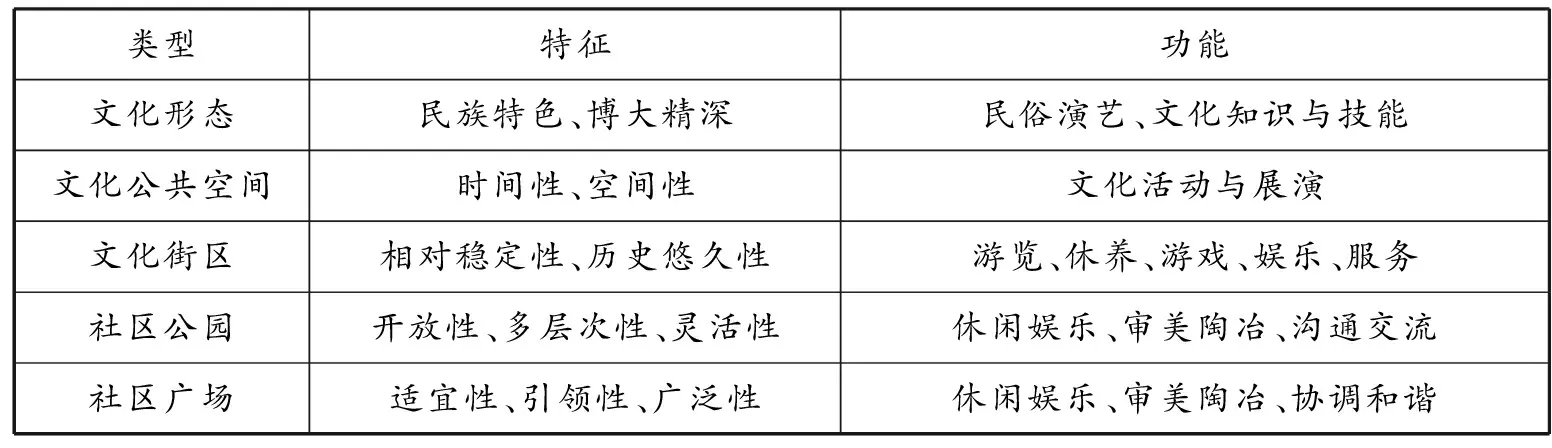

斯宾格勒认为城市文化空间是一个系统性的空间,它是城市各个部门表现形式的链接体。当前我国乡村文化建设面临着传统与现代的融合,对传统文化形态及其空间提出新的要求。因此,我们只有准确把握乡村文化建设的趋势,便可有相应的方法实施。这种趋势呈现以下特点:从形态上看,乡村公共空间主要包括“以人为本”的物质和精神元素,包括乡村居民的公共环境、公共空间制度和行为准则等。从空间上看,公共空间具有整体性特点,所以要求设计者首先从公共空间的物质、精神、文化属性方面进行整体把握,其次要立足于现实生活和文化生态等进行设计。从构成元素看,公共空间由多维度的物质元素组成(表1),具体由交通网络、文化网络、生态体系等多种元素组成,就当前的乡村公共空间而言,网络技术维系着它们的畅通关系。从动态角度看,公共空间的发展离不开其所处的“城市群、城市带、城市郊区、城乡一体化等”[1]54。

表1 物质文化遗产与非物质文化遗产的区别与联系

(二)非遗文化元素与公共空间设计的关系

从文化属性看,“公共空间是城市环境中最具公共性和活力的开放空间,与公众密切相关”[2]151。 从两者内在逻辑关系看,非物质文化元素形态自身与城市公共空间关系密切,而乡村公共空间设计离不开文化元素。从运行规律看,公共艺术承担的使命在于“提高人们的眼界,拓展人们的思维维度”[3]19,在公共艺术的建设中包含着人们传承非物质文化遗产活动,把非遗文化元素融入乡村公共空间文化设计中会优化我们的生存环境,它是一个不断自我净化与改造的过程,也是目前我国城乡一体化发展中的一种趋势。

从活态传承角度看,在非物质文化遗产传承和乡村生活中架起桥梁,定会将两者进行有机链接,它需要多元化的链接方式,在时间和空间上都需要设计者进行综合考量,“只有联系手工产品形成之后的文化空间,才是非物质文化的完整范畴”[4]119。 因此,两者有机链接需要一定社会条件。在大众消费时代下,非物质文化生存空间往往在多民族共生共融的大背景下展开,单体和家族式的传承方式弊端显而易见,非遗传承需要与之相匹配的空间。

从时间空间角度看,民俗活动等长期生长在乡村公共空间中,现实社会是其发展的物质基础和文化氛围。若脱离具体的社会环境发展这些非物质文化,非遗文化势必处于十分危险的境地,尤其在当下多元文化碰撞的新时代,许多非物质文化遗产依靠着少数的传承人在维系。例如,乡村的社会制度、价值观和审美追求等,它是乡村文化建设吸纳非物质文化元素的结合点和生长点。非物质文化遗产的文化形态及其文化空间具有相对稳定性特征,两者设计均要注重文化元素的提取,在表达方式上注重开发与拓展、互动与交互等功能,所以,科技性和艺术性的有机结合是新时代的必然要求,它体现了不同的非物质文化元素的文化形态及其文化空间保持相对稳定的特征,不同之处在于两者文化元素所呈现的方式不同(表2)。

表2 公共空间文化形态、特征及功能概况

二、非遗融入乡村公共空间 设计存在的主要问题

(一)非遗文化元素类型单一,融入乡村公共空间缺乏规划

1.非遗文化元素类型单一

非遗文化具有丰富的文化内涵,是公共空间设计文化创意主要的来源,但就我国目前大部分乡村公共空间设计现状看,在非遗文化元素提炼和运用上存在许多问题。主要原因有两个:一是由于非遗文化与乡村公共空间设计之间联系较为密切,导致设计者忽视了对其深入的研究与挖掘;二是由于当前乡村经济结构发生了变化,导致传统的生活方式向现代生活方式转变,非遗文化元素及其活动与当下的发展不相适应。因为部分非遗在文化元素的转化上面临实际困难,所以大部分乡村在公共空间设计上虽有具体的实施,但在非遗的类型及其文化元素的挖掘和提炼上存在单一化倾向,是当前和今后公共空间设计必须重视的问题。

2.非遗文化元素融入公共空间设计缺乏整体规划

我国乡村居民的公共活动场所多种多样,非遗的类型和文化元素丰富多彩,这些特性决定了二者之间的融合既有优势也有难题。由于乡村公共空间具有复合性的特点,因而乡村公共空间设计的整体规划是一个系统工程,这要求设计者不仅要对公共空间的种类、尺度和位置等深入了解,而且更需要对当地文化资源的整体掌握,特别在非遗文化元素的提炼上突出地方文化特色;同时在二者间寻找最佳的整体设计方案。调查发现,我国大多数乡村公共空间整体规划不合理,如同一个乡村的广场、公园、绿地之间在文化氛围营造上出现不协调,甚至有冲突的现象,不同乡村出现广场、公园等雷同现象。由此可见,设计者没有处理好非遗文化元素与当地公共空间内在的逻辑关系。除此之外,还表现为对乡村的公共空间设计根本没有考虑到公众实际需要,对公共空间的规模和内容缺乏综合考虑,公共空间形态设计和组织方式缺乏合理性搭配,如非文化区域内出现低劣的设计,甚至有不合理的文化设计现象,如在人流量大的区域安排了休闲式的设施设备,在封闭性空间设计了开放性的设施设备等,导致公共空间尺度失衡、内外部设计缺乏联系和资源浪费。

(二)非遗文化元素挖掘不深,非遗文化创意元素复制多创新少

1.非遗文化元素挖掘不深

我国非物质文化遗产类型多样,内涵丰富。如民间剪纸、滩头年画、缂丝、苏绣、吴歌、评弹、五禽戏、川剧变脸、南京云锦、西安古乐、南音、青浦田歌、松江顾绣等。但公共空间设计对其内涵挖掘不深,具体表现在以下四个方面:一是从非遗元素的提炼种类和运用范围看,只对某类非遗或非遗某几种文化元素的挖掘,对其他的元素挖掘不多,如湖南邵阳市滩头年画种类有60多种,从实际挖掘情况看,喜庆丰登和免除灾祸等元素有挖掘和运用,但其他元素运用甚少。二是文化元素提炼和运用停留于传统技艺,对文化元素的内涵挖掘及研发运用不多,如对南京云锦传统的丝制工艺品文化元素的挖掘。三是只限于地域文化元素之间融合,缺乏宽阔的视野,如对泉州南音文化元素的挖掘及运用,仅限于与闽南地区民间音乐融合,缺乏对外交流与融合的创新意识。四是局限于某几类非遗,如大部分乡村公共空间设计均对非遗剪纸文化元素进行挖掘,如剪纸图案纹样的文化寓意、剪纸镂空技艺的再设计等,是研究和设计的重点。特别是我国大部分乡村公共空间装饰有同类材质的文化墙,其优点是借鉴了非遗剪纸文化中的色彩元素、镂空技术元素,但是在文化元素与当地文化特色融合上还有很大的研究空间。再如在对非遗五禽戏文化元素的挖掘方面,主要以展现虎戏、鹿戏、熊戏、猿戏和鸟戏的静态的雕塑或墙绘上,缺乏对非遗文化元素的多样性表达上的深入研发。

2.非遗文化创意元素复制多创新少

从我国大部分乡村的街道、广场、公园等公共空间设计看,文化创意元素复制多创新少。具体表现在:一是乡村公共空间在非遗文化创意上缺乏创新意识,如在对非遗剪纸文化元素注重提炼上,对图案纹样蕴含的文化意义挖掘不深,导致设计中出现单一化、概念化和雷同化的倾向;在非遗剪纸文化元素设计运用上重剪纸符号语言的运用、文化内涵的复制等。二是非遗文化的创意缺乏对公共空间的类型、材质、空间构成元素等综合研究分析,如在道路两旁的绿化和非遗文化装饰追求视觉效果方面存在不良现象,在材质上较为单一,木地板、PVC塑胶地板、丙烯酸、大理石、瓷砖等是公共空间常用的材料,因选材的单一化再加上工艺设计制作的粗糙,或以新型材料堆砌为主的广场空间设计,以移植大树和假山为主的公园设计,这些做法根本的问题就是文化创意上没有与当地非遗文化有机结合,缺乏主题,导致公共空间的文化氛围不浓厚,特色不明显,对公众的吸引力不强,公众的参与度较低,无法满足公众视觉、触觉和听觉的需求,失去了公共空间的特色文化价值。

存在上述现象,究其原因,一是设计者缺乏对非遗文化创意的认识,以及对社区自然环境和人文环境等全面深入的了解。二是设计者缺乏深入调研、在设计筛选过程中没有进行充分论证和诊断,致使设计方案没有得到进一步优化,导致公共空间设计缺乏文化创意。

(三)乡村公共空间设计缺乏人性化和互动性

1.乡村公共空间设计缺乏人性化

乡村公共空间含有人、景观和公共空间三个基本要素,在乡村公共空间中个体、行为和环境三者之间相互联系密不可分,这些元素直接关系到公众是否在此活动与交流。但从当下我国大部分乡村公共空间实际状况看,三者之间脱节现象较为严重,如乡村公共空间的广场普遍存在结构单一的现象,广场的空间尺度一般为了追求美观,广场偏大者居多,设计超出了使用者实际的需求,其结果造成空间等资源浪费。

概言之,设计者在非遗文化元素的转化过程中存在以下两种倾向:一是设计者过于依赖传统的工具和材料,导致空间设计在材质和工艺制作方面滞后。二是设计者对现代新材料、新工艺缺乏系统的理论学习和实践探索,导致设计者的知识视野不宽,对现代科技的掌握不熟练,因而在设计制作时科技含量偏低。

2.乡村公共空间设计缺乏交流互动

面对数字技术、人工智能的迅猛发展,传统乡村公共空间设计在新技术运用上显得滞后。由于乡村生活空间范围相对小、居民日常交往相对少,乡村公园、街道、绿地是其主要的公共空间。乡村公共空间服务性设施可多样化,多样化的公共空间设计更需要体现互动性。目前许多乡村公共空间规划了健身中心等,但在面积、设施以及环境等方面缺乏功能与服务的互动,不能满足当地居民的生活与人际交往需要。因此,适宜且美观的乡村公共空间规划是居民获得认同感与归属感的根本条件。乡村公共空间设计还需要人与物的互动,因为人在公共空间活动时离不开公共设施和娱乐设施,若将非遗文化元素巧妙地融入其中,公众就能在公共空间的休息、锻炼和娱乐中获得愉悦感和体验感等。同时,公众也需要与植物进行互动,人在公共空间活动时,鲜花和绿草等也能为人提供潜在的交流与互动。如公众在具有非遗文化“图案化”植物造型公共空间中闻花香听美妙音乐,人与自然和谐共生。当然在公共空间中,更需要人与人的互动,因为人与人的互动是重要的交流方式。但是从实际情况看,我国大部分乡村公共空间设计缺乏上述的交流与互动。

三、非遗文化元素融入乡村公共 空间设计的策略与方法

(一)整体规划,助推非遗与乡村公共空间融合的系统性

令狐萍从社会学的角度对国外社区形态进行诊断,提出“文化社区”是“以中文学校、华语教会以及华人社区组织为核心的一种特殊的社区”[5]25,其社区文化研究对我国城乡文化建设具有一定的启示。国内外社区、公园等公共空间类型十分繁杂,非遗文化元素融入公共空间设计成功案例表明,整体规划与布局是解决当前公共空间设计的主要措施。美国南康州地区利用“华语”文化元素进行社区文化设计,有效推进了海外华人社区的文化交流。我国浙江省衢州市上上街开辟社区科技文化一条街、通讯一条街、彩绘文化墙,主打健身文化等。由此可见,将非遗文化中具有一定历史文化和地方特色的元素融入公共空间设计是激活社区文化创新设计的主要途径。

当下随着城市化的不断发展和多元文化的不断交流与碰撞,将文化元素融入乡村公共空间的整体格局尤为重要。公共空间文化建设是当前乡村文化建设的重要任务,我国非遗类型多样,文化内涵深厚,将其与乡村公共空间设计有机融合,能充分展现非物质文化遗产的造型语言、文化寓意及其审美特质,有利于提升公共空间设计的文化品质,使公共空间的文化建设呈现多元化的发展趋势。因此,设计者理应根据不同地区、不同文化类型进行整体规划与设计,从公共空间的定位、规模、特色等进行整体规划,对非遗文化元素进行分类,为提炼当地的文化特色做好前期工作,同时广泛征求意见,充分论证,实现地方非遗文化资源与公共空间设计的有机衔接,在形式和功能上体现新时代特征的整体规划和设计。

(二)提炼非遗文化元素,突出非遗融入乡村空间设计的特色化

非遗文化元素包含丰富的传统文化内涵,设计者将非遗丰富的文化内涵、精美的造型语言、对比统一的法则、吉祥的寓意和象征性的色彩等融入其中,旨在构建乡村公共空间的文化特色。非遗文化元素融入乡村公共空间离不开文化元素的转化方式和恰当的呈现方式,它依托艺术展演所需的材质,而公共艺术是实现其转化的主要媒介。例如,凤凰古城就是将湘西苗族的民俗语言进行可视性转化,并采用艺术符号化的形式应用于古城的公共空间设计中,凸显苗族文化特色,以满足大众的消费需求。

就乡村公共空间照明设计而言,非遗文化元素可用雕塑、装置艺术、景观小品等进行展演。将地域文化特色与公共艺术品有机结合。例如,江西南昌为纪念建国九十周年,以“追梦”和“我爱我的祖国”为主题,采用灯光装置微电影艺术的展演形式,将祖国繁荣、江西红色文化融入城市公共空间中。同时,设计者从非遗文化元素中提炼出新时代诚信、忠孝等内涵,用多样材质、多样形式和多样的展演方法,将这些元素有机地布局在公共空间中,以提升文化品质。

如图1所示,安徽黄山百师宫文化街区设计,是从非遗徽派建筑文化元素中提取灰色作为空间设计的造型语言,以景观设计丰富公共空间的文化内涵,以灰色体现公共空间的转化、过渡与连接功能。由此可见,黄山百师宫文化街区设计“将赋予每个灰空间自己的场所精神”[6]169。它启示我们:建筑中的色彩文化元素是公共空间的重要组成部分,非遗文化元素在塑造空间和处理人与自然等方面,更能凸显色彩空间在公共空间与精神层面的重要性。

图1 安徽黄山百师宫文化街区设计

再如(图2),美国芝加哥千禧之门的设计,就是用雕塑艺术的展现方式将该公园的形象打造成地方文化标识。该雕塑设置在芝加哥南密歇根大街千禧公园北部广场上,该云门依靠反射与观众进行互动,采用浮雕表层浮饰的方法处理空间表达方式,用光滑的反射性材质组成扭曲的流动空间层,让公众体验其抽象的空间,这种现代雕塑在艺术呈现方式上的转变,实际上是对非遗文化元素的重构与创新设计,体现出设计者对自然与人、阴与阳等对抗与消解,文化特色鲜明。

图2 芝加哥千禧公园云门设计

(三)采用数字化手段,增强非遗融入乡村空间设计的互动性

设计不单追求产品的功能与造型,其本身是一种创新设计方法、流程和审美体验。“非物质文化遗产产品的科技化提升在很大程度上就是对产品进行数字化开发。”[7]140在新技术条件下,创新思维和创新意识体现在文化元素差异性的表达方式上,将数字化、智能化新颖手段融入非遗文化,为人们提供互动性和体验性的公共空间设计产品。如图3、图4所示,福州市南街公共空间在非遗融入公共空间表明,通过改善公共空间的交通方式以及优化通行环境,充分挖掘自然与非遗文化元素要素,并将融入商业街道的文化景观设计中,实现了人与自然、公共空间与整体环境的对比与协调。

图3 行人手按式交通信号灯

图4 安民巷入口开放式街头小公园

采用数字化手段进行非遗文化元素的转换,首要考虑非遗元素转化的人性化,因为人在其中最具活力,公共空间设计的目的就是要体现公众参与和介入。如乡村公共空间设计中互动性雕塑设计,设计者首要考虑承载非遗文化元素的雕塑艺术形态,其次是其形态的亲和力能否满足公众。因此,乡村公共空间设计中雕塑设计的前提就要考虑它的样式是否受欢迎,在非遗文化元素的提炼和转化中,综合考虑雕塑能给人以视觉、听觉和触觉等多方面的亲和力,利于公众接受和传递非遗文化信息,激发公众共鸣。同时,在设计时理应兼顾它的实用价值,如在公共空间可用雕塑艺术形式设计灯具、指示牌、座椅等,让人们在使用过程中体验非遗文化元素的材质美和艺术美。由此可见,用科技手段将非遗元素转化成可视、可听、可触摸的实体,让公众在体验中再创作,能获得良好的互动效果。

如上所述,解决传统非遗文化艺术转化过于依赖工具与材料的不足,其核心的思想和设计理念是设计者借助于科技的力量,让材料成为表达思想的媒介,来提升公共空间的艺术性和科技含量。同时,设计者以新体验和新视点,关注大众情感体验方式进行设计,利用现代科技手段,充分展示非遗文化元素中的优秀文化内涵,让受众容易参与公共空间的互动体验和交流。同时结合现代化多媒体技术进行智能化和人性化空间设计,用多样的展演方式展现文化内涵,营造舒适优雅环境,让受众在体验非遗文化的同时带来愉悦感,让受众产生共鸣,在体验中分享非遗文化设计的审美价值。当下因人们对精神生活的需求日渐提高,而公共空间环境发展显得后劲不足,因此,“将不同文化环境的独特差异和特殊需要加以深刻的理解与领悟,从而形成广场良好意象”[8]80,全面提高公共空间文化是文化产业发展的必然趋势。

四、结语

基于目前我国部分乡村公共空间设计中存在的突出问题,提出以下策略:一是从政策层面分析乡村公共空间规划与布局的宏观把控作用,解决当前部分乡村在公共空间建设中存在脱离实际,过度追求美观而忽视当地居民实用之不足。二是根据非遗的类型、特征及当地公共空间实际情况,从微观层面理清非遗可能转化的文化元素及其乡村公共空间特色营造之间的关系。研究表明,深入挖掘地方文化元素并用多样的材质、表现形式进行有机融合,能凸显地方文化特色。三是坚持以人为本和公共性设计原则进行公共空间设计,既考虑公众主体的参与度,又兼顾非遗文化元素与乡村公共空间契合度,增强互动体验设计,寻求二者的平衡点。非遗文化元素蕴含的求真向善的人生观和价值观是公共空间文化建设的根本需求,非遗文化元素群众性和民俗性的特征,促使我们理应把二者融合的出发点放在新时代人们的审美需求上,把重点放在数字化技术开发和人与设计产品的互动体验上。