司马迁墓祠文化述论

2021-05-13梁中效

梁 中 效

(陕西理工大学 两汉三国文化研究中心,陕西 汉中 723000)

世界著名的中国科技史专家、剑桥大学教授李约瑟博士在《天朝技术与思想》一书中感慨:“中国的科学之王既不是神学,也不是物理学,而是历史。”而中国史学之父司马迁继往开来,继承了孔子作《春秋》的史学思想,独创了影响中国乃至东亚的正史体例,开创了中国史传文学的先河,使《史记》成为百科全书式的文化巨著。因此,司马迁被百代敬仰、万古流芳,他的墓祠就成为中国文化史上的一块圣地。自西晋以来,韩城司马坡上的司马迁墓祠千百年来历代维护,沿革有序,祭祀不绝,文人凭吊,形成了彪炳千古的墓祠文化。

一、司马迁墓祠祭祀文化

司马迁,韩城高门原人。《太史公自序》云:其祖先是秦国名将司马错,错孙司马靳,“靳孙昌,昌为秦主铁官,当始皇之时。……昌生无泽,无泽为汉市长。无泽生喜,喜为五大夫,卒,皆葬高门。喜生谈,谈为太史公”[1]2484。由此可知,司马迁家族墓地在高门,其故乡应在墓地附近。唐人张守节《史记正义》引唐人李泰的《括地志》云:“高门原,俗名马门原,在同州韩城县西南八十里。汉司马迁墓在韩城县西南二十二里。”[1]2485司马迁成长在这里,“迁生龙门,耕收河山之阳”[1]2489。《史记正义》引《括地志》曰:“龙门在同州韩城县北五十里。”[1]2489司马迁逝世后,葬于现韩城市芝川镇东南高岗上。西枕梁山,东临黄河,北绕芝水,远望龙门,祠貌雄伟,景色壮丽,是国家级文物保护单位,是中国史学文化的圣地。司马迁祠原有的建筑物,主要有寝殿、献殿、祠门、山门和四座牌坊,除第三座牌坊已不存在外,余皆完好。见于记载的司马迁祠墓第一次大规模整修在西晋永嘉四年(310),距今已有1700余年。时任汉阳太守的邑人殷济回乡为母丁忧,期间痴读《史记》“瞻仰遗文,大其功德”,遂奏请永嘉皇帝批准,为司马迁“建石室立碑树柏”。工程历时两年,殷济亲自撰写了《创建太史祠碑记》。有祠必有祀,司马迁祠的祭祀活动从西晋汉阳太守殷济开始。北魏郦道元《水经注》记载:“河水又南,右合陶渠水。水出西北梁山,东南流,迳汉阳太守殷济精庐南。俗谓之子夏庙。陶水又南迳高门南,盖层阜堕缺,故流高门之称矣。又东南迳华池南,池方三百六十步,在夏阳城西北四里许。故《司马迁碑》文云:高门华池,在兹夏阳。今高门东去华池三里。溪水又东南迳夏阳县故城南。服虔曰:夏阳,虢邑也,在大阳东三十里。又历高阳宫北。又东南迳司马子长墓北。墓前有庙,庙前有碑。永嘉四年,汉阳太守殷济瞻仰遗文,大其功德,遂建石室,立碑树桓。《太史公自序》曰:迁生于龙门;是其坟墟所在矣。溪水东南流入河。昔魏武侯与吴起浮河而下,美河山之固,即于此也。”[2]292-293陶水即陶渠水,亦即今之芝水。从地形地貌与山川河流走向来看,在西晋之前司马迁墓已在那里。夏阳县故城,秦汉时故城遗址在今韩城市城区南10公里,芝川镇瓦头村以西,吕庄村之北,堡安村以东地带。夏阳县故城城址规模非常庞大,平面略呈长方形,东西长约1.75公里,南北宽约1.5公里,夯层厚7~9厘米;城内还发现陶窑、冶铁遗址及墓葬区。[3]505秦汉夏阳城经济文化发达,是司马迁成长成才的历史文化背景。隋唐时期,天下大一统,司马迁与《史记》受到文人敬仰。初唐人李泰等人编撰的《括地志》记载:司马迁墓在韩城县南二十二里。中唐诗人牟融有《司马迁墓》诗:“一代高风留异国,百年遗迹剩残碑。”证明司马迁墓是文人凭吊之处,“遗迹”与“残碑”仍存。北宋东鲁人尹阳酷爱《史记》,非常敬仰司马迁。宣和七年(1125),他出任韩城县令,认为司马迁祠“卑庳如此,其不称公之辞与学也甚”[4]7。于是率领芝川百姓整修司马迁祠墓,建寝殿三间等,并在少梁之南,芝川之西得太史公塑像,将其供奉于殿中。然后“作述事享神之歌,使邦人习之,岁时以乐公之神”[4]8。县令尹阳开启了民祭太史公神位的先河。到北宋靖康改元(1127)四月重建寝宫。以后,千余年来屡经修缮、增建。南宋时期多民族融合,韩城先后为金、元政权管辖,受《史记》大一统民族思想感召,金、元政权对司马迁祠祭祀重视程度进入了空前时期。司马迁祠现存金人修复和祭祀司马迁祠的石碑5通,元代石碑1通,都是重量级的祠庙修缮和祭祀史料。金大定十九年(1179),韩城知事赵振在《大定己亥修太史公墓小碣》中就说司马迁死后,“葬于梁山之岗,至今韩人享祀不绝。惜乎时代历久,旧冢倾颓。今春姚定乃率里人命工修复,其意欲以光华文史之风,激励衰鄙之俗”[4]13。其中“享祀不绝”一语道破天机,说明了当时的香火之盛。金明昌三年(1192),提刑副使高有邻为司马迁墓祠题诗二首,这是此前碑文中职务最高的人撰写的。元代延祐元年(1314)延安路儒学学正段彝在《重修汉太史司马祠记》中说:“(司马迁墓)后存巨冢,互嵌山石,刻诸新诗雄文,乃宋金矩人魁士之作也。”“延佑(祐)甲寅,来监是邑,构其祠,使韩民以奉祀。”[4]18修祠墓,祭太史。司马迁祠保存的众多历史碑文中,倡导祭祀的碑文当数金、元时期的碑文。太史公墓冢是一座蒙古包式的砖砌冢,很多学者认为这是元代所做,其意在于表明蒙古人把司马迁看成是自家的亲人,因为司马迁的大一统民族思想为元朝统治的正统性提供了理论依据。韩城当地也一直有元世祖忽必烈敕命祭祀司马迁祠、修缮司马迁墓冢的传说,当时的八思巴文字祭文经人整理后收录在韩城市政协组织编写的《古韩雄镇》一书中。这次祭祀,当是司马祠有史以来的唯一一次国祭。从明代开始,司马迁祠的民祭活动不断举行,进而形成祭祀规格和礼仪上的定式。明隆庆五年(1571),时任河南道监察御史的邑人张士佩偕邑举人马永亨、张邦敬等二十九人祭扫司马迁祠墓,张士佩作了祭文:“惟公学贯天人,道穷古今,百世文宗,万代良史。士佩等幸生太史之乡,默承斯文之佑。届兹清明,用伸祭扫。尚飨。”[4]32韩城县令为这次祭祀作了《奠汉太史司马公祭文》:“既陈牲卤,逾阀东观:时天朗气清,中条在望,倏然古城之北,大河之壖,有鸟数只,其羽如雪,其次若鸿,溯飞而来,经祠前徐盘三五,若朝若临,既复端翔祠上;暮间,渐亘长空而西,众咸异之。”[4]32-33这是明代民间祭祀司马迁的最早文字记述,祭祀者为地方达官、学士、乡绅,祭祀活动为地方政府所重视,有“牲卤”等祭品,又描述了一个白鸟绕祠的天人合一景象。明万历六年(1758),韩城知县刘从古向“钦差整饬潼关等处兵备兼分巡关内道、陕西按察司”申报,获批将司马迁祠“应祀牲仪品物,动支公费官银,载入祭祀项下。每春秋祭扫之时,令本县掌印官以主其祭,永为定例”,“每祀各用猪一口、羊一只、帛一段、烛一对,合用银一两五钱六分,照数易买,于本年秋季致祭”,并且“永为令典”[4]44-45。显然,这是由韩城县地方政府组织承办的“少牢”规格的祭祀,属公祭范畴。清康熙七年(1669),韩城县令翟世琪上书康熙皇帝,为司马迁请谥号,虽然由于种种原因未获准,但翟世琪对司马迁祠进行了历史上最大的一次扩建和维修,使祠墓突破了封建帝王规定的墓葬规格。随后设立了由当时芝川地区的农八社和商八社为主办方的农历二月初八司马庙庙会,倡导广泛的民祭活动。康熙二十年(1681),韩城县知县何宪曾为司马迁祠题“史冠古今”匾,并题写“山高水长”牌坊。直到清朝末年,对司马迁墓祠的维修祭祀历代不绝。

现在的司马迁祠墓,总占地面积约13万平方米,坐西朝东,坐落在韩城芝川镇南奕坡旁的悬壁顶端,东临黄河,西枕梁山,芝水萦回,形势之雄,景物之胜,为韩城市诸名胜之冠。从东北坡脚拾级而上,进入建筑群前,壮观的木牌坊正中高悬金字额书“汉太史司马迁祠”。穿过牌坊,循缓坡上行,经太公庙至岔道口,又有一木牌坊,约建于明代以前,上书“高山仰止”。此后坡势骤峻,迤逦而上,穿过山门及“河山之阳”砖砌牌坊,有99级阶梯到达祠院。祠院平面略呈长方形,周环垣墙;中轴线自东向西依次为祠门、献殿、寝殿及墓冢。祠院内古柏参天,环境清幽。门额上题“太史祠”,笔体潇洒,苍劲有力。祠内碑石林立,多为宋、金、元、明、清各代碑记和名人凭吊吟咏,诗文雅健,书法挺秀。祠院后是司马迁墓,青砖裹砌为圆形,周围嵌以八卦砖雕、花卉图案16幅;南北两面嵌金、清两代碑石4方,墓前石碑是清乾隆四十年(1775)陕西巡抚毕沅题“汉太史司马公墓”。墓顶古柏枝干遒劲,犹如巨掌撑天,矫龙挚云。清初李因笃曾有“海岳飘零同绝笔,乾坤一半到斯岑。尚余古柏风霜苦,空对长河日夜深”之句,认为明末清初乾坤扭转之时,天下文人翘首司马坡,太史公经受风霜之苦的坎坷人生,给人们以精神的鼓舞和文化的寄托。

二、司马迁墓祠碑石文化

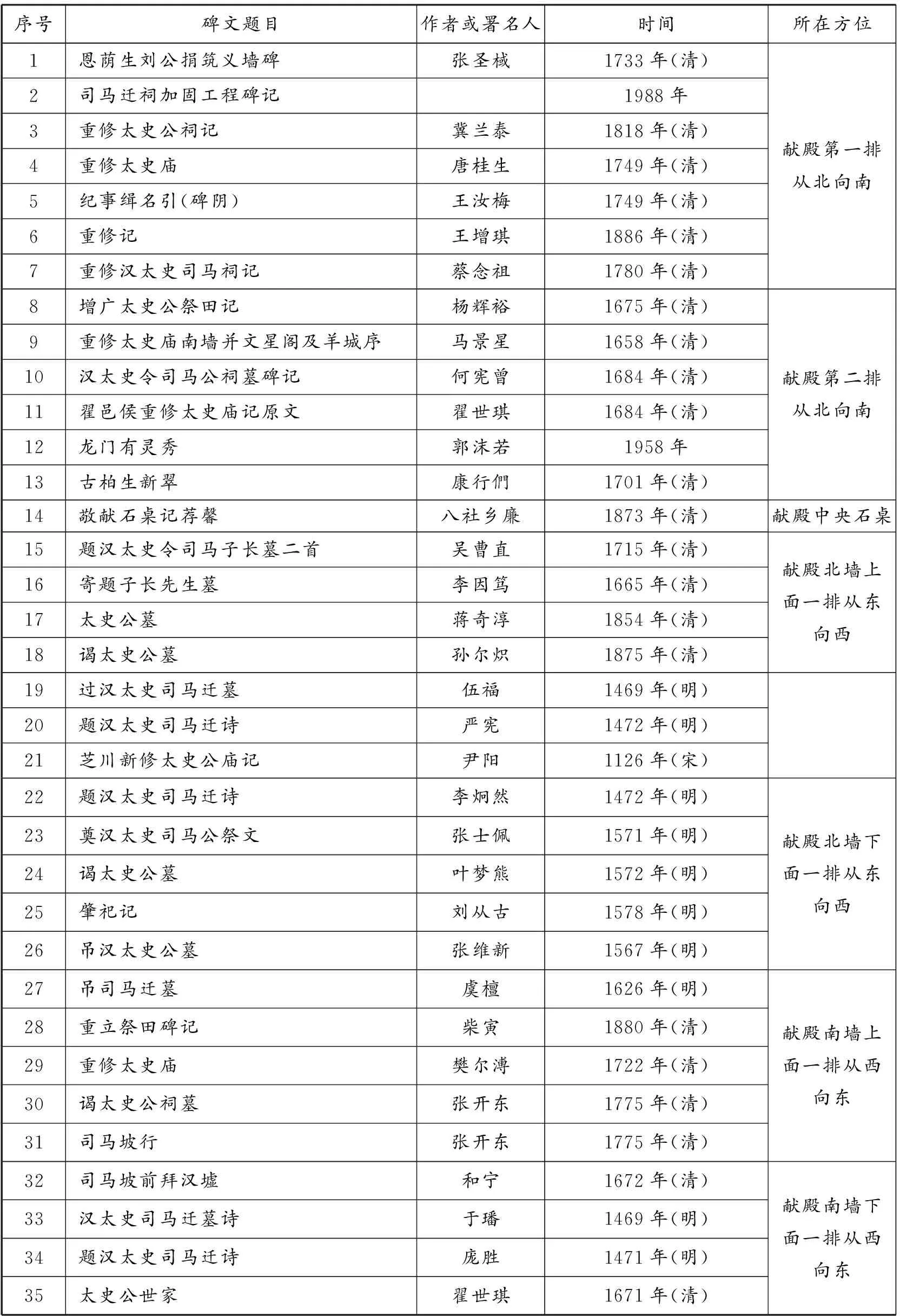

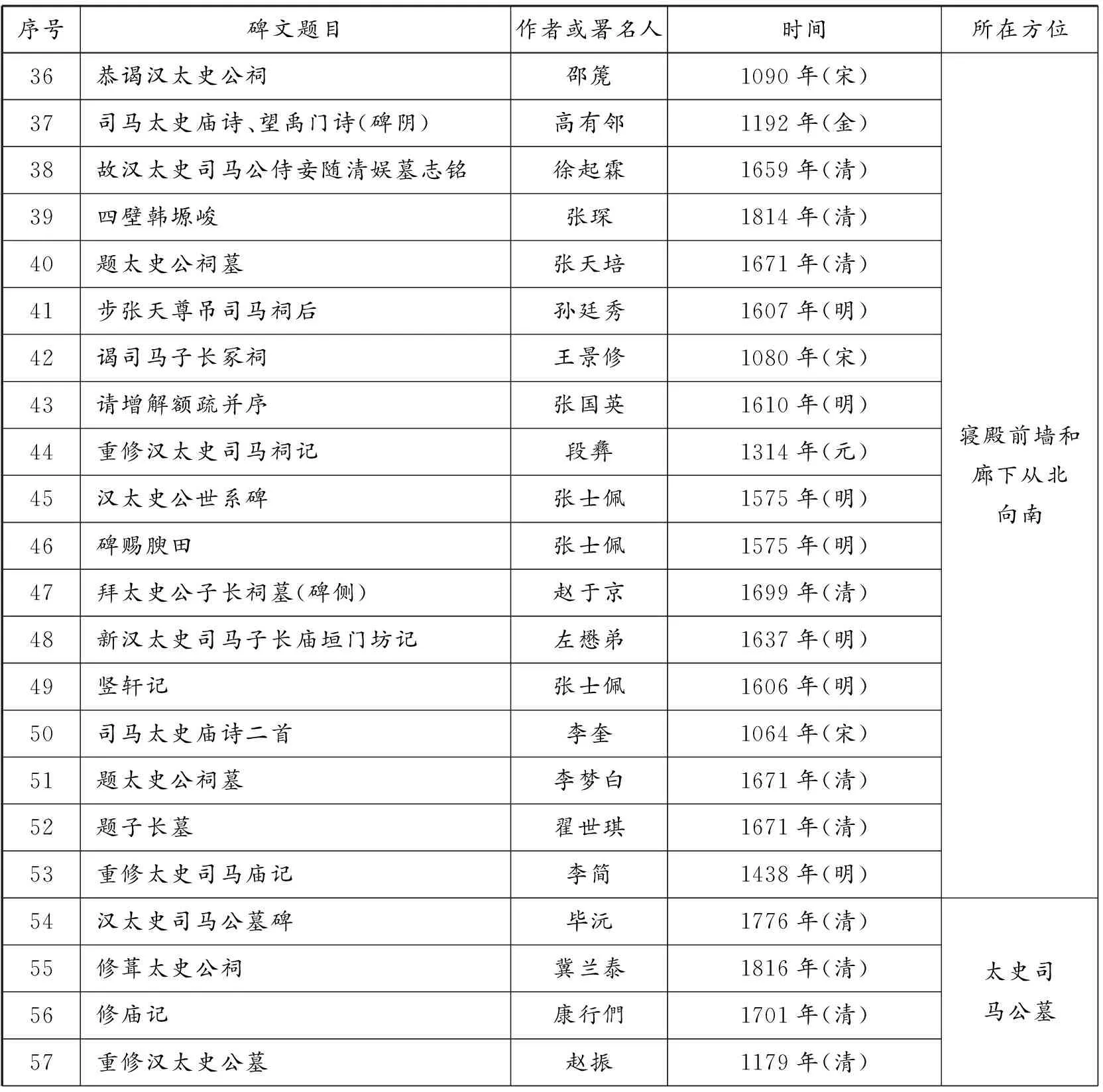

司马迁墓祠自西晋以来历代维护不断,祭祀不断,名篇佳作,镂之金石,书之匾额,形成了蔚为壮观的碑石文化。现在祠内的石碑,宋代以来、清末之前的尚有50余通,内容丰富,文化厚重,既是太史公祠墓变迁的真实记录,又是千百年来民众崇敬司马迁的真实写照,具有极为重要的历史、文学和文化、旅游价值。现据李国维、张胜发的《司马迁祠碑石录》[4]11-13列表1。

表1 司马迁墓祠碑石题目、署名、时间及方位

续表1

从太史公祠“高山仰止”牌坊向上,直至太史公墓,共得碑石56通,其诗文具有重要的历史文化价值,全方位地记录了司马迁墓祠的历史沿革,展示了历代瞻仰、祭祀司马迁墓祠的文化历程。

首先,司马迁墓祠是中国史学的圣地。国学大师梁启超指出:“中国古代,史外无学,举凡人类智识之记录,无不丛纳之于史。”[5]41司马迁乃中国史学之父,不仅开创并确立了中国正史的体例与地位,而且将史学提升到与儒学并驾齐驱的地位,甚至让儒学借史学得以传承。司马迁墓祠碑石生动而真实地记录了司马迁“史圣”地位的确立与演进。例如金国己亥(1179)二月,赵振的《重修汉太史公墓》说:“(司马迁)乃述陶唐以来至于麟趾,石室金匮之书,据《左氏》、《国语》,采《世本》、《战国策》,述楚汉春秋,上协《六经》,驰骋古今,不虚美隐恶,可谓命世之良才。”[4]13充分肯定了司马迁在史学史上的地位。明英宗正统三年(1438)刊立的《重修太史司马庙记》云:“迁作史,述陶唐以来迄于麟趾,上下数千百家,功光史籍。”[4]23认为司马迁有功于中华史学。明穆宗隆庆五年(1571),河南道监察御史张士佩的《奠汉太史司马公祭文》云:“维公学贯天人,道穷古今,百世文宗,万代良史。”[4]32将司马迁视为文宗良史,评价极高。清康熙年间,认为司马迁“其文闳阔肆外,开二十一史之先”[4]98,赞许太史公“史冠古今”。明末左懋第在《祭司马子长文》诗说:“六经既往,惟史是求。体本《尚书》,义则《春秋》。先生不往,神在兹丘。”[6]43认为“六经”之后的文化巨著就是《史记》。清朝咸丰八年(1858),马景星的《重修太史庙南俭墙并文星阁及羊城序》曰:“太史公千古之史才也,而亦千古史书之祖。”[4]137认为司马迁是中华文化的文宗史祖。

其次,司马迁墓祠碑石记录了太史公墓祠的演变历程。例如北宋尹阳的《芝川新修太史公庙记》,不仅是现存最早的碑石之一,更是研究司马迁墓祠最重要的文献资料。碑文说:“宣和七年秋,予始官韩城,寻遗访古,乃在少梁之南,芝川之西,得太史公遗像焉。”“属诸耆老而告之曰:‘司马公文为百世之英,而所居不能蔽风雨;学为记述之渊,而所藏不能去荆榛。今洪河汨流漾乎前也,中条崛起峙乎东也。河岳深崇,气象雄浑,公文实似之。而冢庙卑庳如此,其不称公之辞与学也甚矣。独不为邦人之耻欤?’”[4]7于是率众维修太史公墓祠,使整个墓祠面貌焕然一新,为后世祭祀与参谒太史公的文化活动奠定了基础。

清初康熙二十三年(1684)韩城知县何宪曾的《汉太史令司马公祠墓碑记》记载:“惟公之墓在芝水之南,凭高俯下,坐兑向震,黄河自龙门而来,绕于其前,芝、澽二水会焉,左抱象颠之鼻端,右揖中条之雷首,负梁山,面汾睢,为韩之胜概久矣。”“甲子仲春,承乏兹土,首阅邑志,祠之建不详所自。始宋宣和七年,东鲁尹阳为令修之,自为记;元延佑(祐)甲寅,宣差罗里从仕来监是邑,修之,延安路儒学学正段彝为记;明嘉靖丙申,邑令蒲坂姒昂修之,邑绅郭宗傅为文以记。其他或亦有修之者,载籍无征,莫可考。”“龙门名胜,居然千古。而历代官兹土之君子,崇文雅意,并附传不朽矣。余于是颜公之堂曰:‘史冠古今’,表公之坊曰:‘山高水长’。”[4]98-99何宪曾的碑记,不仅描述了太史公祠的山川形胜,而且考证了历代修祠墓的著名人物,更叙述了他修祠墓的情形,至今“史冠古今”“山高水长”等匾额仍然高悬在太史公墓祠之上。

三、司马迁墓祠诗赋文化

司马迁墓祠经过千百年历代文人词家拜谒、凭吊和吟咏、赞颂,形成琳琅满目、美不胜收的诗词歌赋文化和骈散结合的文章文学瑰宝,不仅是研究司马迁文化的宝贵资料,更是古代文学的美妙华章。

首先,太史公墓祠的诗词歌赋,是记录墓祠沿革的历史文化实录。目前已知现存最早的咏司马迁墓祠的诗,是唐代牟融的《司马迁墓》:“落落长才负不羁,中原回首益堪悲。英雄此日谁能荐?声价当时众所推。一代高风留异国,百年遗迹剩残碑。”[6]1作者看到的司马迁墓祠是比较荒凉的,用“堪悲”“残碑”等词,抒发了凭吊司马迁墓祠的感受。北宋太常博士李奎的《司马太史庙诗二首》。第一首描写了墓祠的地理风貌与文化景观:“生在龙门境,葬临韩奕坡。荒祠临后土,孤冢压黄河。澽水愁声远,梁山惨色多。一言遭显戮,将奈汉君何。”[6]5北宋尹阳的《芝川新修太史公庙记》附有诗歌一首,是献给太史公神灵的“享神之歌”,但实际上是记述祠墓的史诗。“公祠有如黄河流,黄河吐溜昆仑丘。上贯星躔经斗牛,下连地轴横九州。崩崖搏石转氵伏流,腾烟跐雾飞蛟虬。迩来宏放三千秋,班沿范袭非公俦。公凿混沌开双眸,力敌造化穷冥搜。公祠惨淡连古丘,甍摧瓦落风萧飕。我独来兮为公愁,新公祠兮去榛杞。肴甚丰兮酒甚旨,民仿佛兮公燕喜。韩之原兮山之趾,云亭亭兮河沵沵。公之来兮岁丰美,云为车兮飙为辔。”[4]8-9描写了旧祠的落寞和新祠的焕然一新,说明班固与范晔不能与司马迁相比。

其次,太史公墓祠的诗词歌赋,是对太史公开创中国史学正史体例与史学文化的赞歌。北宋仁宗时期,张昪的《司马太史墓》云:“天地不终秘,云物自无穷。秦火余残简,灵钟太史公。沉酣通载籍,周览拓群蒙。不沿董贾迹,卓荦立宗风。货殖言利薮,游侠振瞽聋。是非良有意,蜚然推匠工。巍峨西山古,浩瀚大河雄。于今冢上柏,郁郁复葱葱。摄衣瞻拜处,斯文在此中。”[6]3作者从秦汉之际的历史背景出发,赞美司马迁是中国史学之父,是汉代文化的泰山北斗,其地位远在贾谊、董仲舒之上。北宋李奎的《司马太史庙诗二首》之二说:“著书虽已先三史,论道如何后六经。因雪李陵为国士,岂期武帝有宫刑。丛生荆棘迷坟冢,旧画龙蛇照庙庭。为览遗文来一奠,不知何在子长灵?”[6]6赞美司马迁的《史记》开创了中国正史的体例,为他功业与结局不相称而忧伤。金国时代高有邻的《司马太史庙诗》云:“汉庭文物萃君门,良史独称司马尊。七十卷书终始备,三千年事是非存。李陵设若无先见,王允何由有后言。古庙风霜香火冷,白云衰草满平原。”[4]15-16既描写了司马迁伟大的史学贡献,也为祠庙香火冷清而感伤。明代伍福的《过太史司马迁墓》诗云:“天马行空间世才,壮游踪迹久尘埃。云霞五色凝生气,松柏千秋锁墓台。故里龙门犹在望,余年蚕室重堪哀。我来谒拜微诚滴,薄采溪毛奠一杯。”[4]27借祠墓表达对太史公的崇敬。明代庞胜的《题汉太史司马迁诗》说:“先生学继获麟传,千载與情著简编。书法严谨文切直,是非明辨义精研。李陵力屈因降虏,武帝刑施不惜贤。此恨绵绵无释处,至今清夜有啼鹃。”[4]28-29肯定太史公非凡贡献的同时,又为他的不幸遭遇鸣不平。历代文人因此对太史公惋惜不已。

最后,太史公墓祠的诗词歌赋,在赞美司马迁的同时,也表达了对他人生遭遇的同情与不平。明朝隆庆年间,张维新《吊汉太史公墓》说:“尔魂游廓落,而我抚松楸。一掬高山泪,千秋大块愁。瑶编余汉草,砥柱俯秦流。不尽林中色,云烟莽自浮。”[4]36-37河山之间苍松翠柏之中的司马迁墓祠,在保留文化瑰宝的同时,也让人为太史公伤愁不已。叶梦熊《谒太史公墓》说:“国士漂零同感慨,一杯和泪滴重泉。”[4]35将太史公视为“国士”,为他的遭遇感伤。明万历年间,孙廷秀的《步张天尊吊司马祠后》说:“悠悠汉太史,孤冢依长楸。遗事渔樵话,荒山草木愀。编摩空世代,愤激噎河流。赋客停骖处,苍然烟霭浮。”[4]47-48作者用“孤冢”“荒山”“木愀”“愤激”等词,表达了对司马迁的同情。明朝崇祯年间,虞檀的《吊司马迁墓》说:“荒坟寂寞万山横,遗碣犹传太史茔。识得李陵台上望,梦魂夜夜到韩城。”[4]55作者也是同情司马迁的遭遇。明朝万历年间的韩城知县苏进在《吊太史公墓》中云:“高瞻司马若堂封,翁仲支离百感丛。白动遗墟蒿冷月,秋生老树鸟凄风。衣冠愤积篇章外,今古思余蘋藻中。赖有祠前文曲水,波涛滚滚为君雄。”[6]40作者在瞻拜司马迁墓祠的同时,为太史公人生的冷月、凄风而报不平,但墓祠前后的山水正是司马迁精神的永恒。康熙初年韩城知县尹龙光的《题司马太史子长祠》云:“美哉太史翁,述史麟经同。百有三十篇,绍明先圣功。竖儒尚一说,安知是非公?石室藏编古,奇气一代雄。世爱千秋名,何论委质穷!班氏所讥言,适彰信心胸。春秋任笔削,曷尝按前踪。独恨遭陵祸,明哲非未工。荒冢天地老,孤祠暮云封。龙门伊在望,残碣伴青松。”[6]48认为太史公的文化贡献可以与孔子媲美,但因李陵之祸而留下千载遗恨。清朝康熙年间,和宁的诗云:“芝川烟雨幂平庭,司马坡前拜汉墟。蚕室至今遗恨在,龙门终古大名余。翼经左氏堪争座,续传班生敢近居。河有波澜史有笔,世间多少未成书。”[4]90作者认为司马迁开创了史学的通史传统,班固等后世的史学家不能与其相提并论,但他的“蚕室”之痛令人唏嘘不已。康熙时的韩城县令吴曹直在《题汉太史令司马子长墓》中说:“删涂坟典更穷搜,成一家言雅择尤。议论伤时多寄托,文章腐后带牢愁。故人空有任安札,侠客兼编郭解流。不信少卿真负汉,千秋遗恨盖荒丘。”[4]107司马迁《史记》成一家之言,但因李陵事而遭“腐刑”,成为千古遗恨。清嘉庆韩城知县张琛的《四壁韩原峻》诗云:“蚕室非其罪,龙门寄此魂。黄河匝地转,青史比天尊。死后文章重,生前寺宦论。大人都见屈,洒涕石留痕。”[4]126作者在充分肯定太史公在中华文化发展中的文史之宗地位的同时,对他的“蚕室”之苦愤然不平。

四、司马迁墓祠精神文化

司马迁的曲折人生与悲惨结局是一般人无法承受的,但他没有向命运低头,没有向皇威屈服,而是以刑余之人的柔弱之身,扛起了撰写《史记》、“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的历史重任,其负重前行、百折不挠、坚韧不拔的进取精神,前无古人,激励来者。司马迁墓祠让其精神英气长存,而且被历代传承光大。

首先,司马迁墓祠是太史公英魂长在的精神载体。明代李炯然的《题汉太史司马迁诗》云:“天马行空羡隽才,荒祠今过首频回。龙颜冒犯徒为尔,蚕室行刑亦惨哉。千古是非终莫辨,一时孤愤亦堪哀。九泉若使英魂在,莫怪沙鸥苦见猜。”[4]31惨烈野蛮的刑法,并未屈服司马迁的精神。孤愤之气,冲洒天地,终成巨著,告慰天人。明代孙廷秀的《步张天尊吊司马祠后》诗说:“悠悠汉太史,孤冢依长楸。遗事渔樵话,荒山草木愀。编摩空世代,愤激噎河流。赋客停骖处,苍然烟霭浮。”[4]47-48没有因屈辱而倒下,而将“愤激”之情转换为巨大的精神力量,写出了“编摩空世代”的文化巨著。清人李因笃的《寄题子长先生墓》诗云:“六经删后已森森,几委秦烟不可寻。海岳飘零同绝笔,乾坤一半到斯岑。尚余古柏风霜苦,空对长河日夜深。故国抚尘迟缩酒,天涯回首漫沾襟。”[4]69李因笃是清初关中乃至全国的著名思想家和关学大家。他将《史记》放在春秋战国至秦汉的历史长河中去看,认为司马迁墓不高的冢,乃是一座文化之山,荟萃了先秦至秦汉中华的奥秘与精华,以此来赞美太史公保存传承中华文化的伟大功绩与不朽精神。清代李梦白《题太史公祠墓》诗云:“道隆五百正当期,太史文章炳在兹。千载褒诛开手眼,片言歌啸动须眉。书藏岩穴云烟护,义取《春秋》霄汉知。古柏悲风来日暮,穆然清庙系人思。”作者认为太史公是孔子之后的文化圣人,他的《史记》超越孔子的《春秋》,其精神永垂不朽。韩城县令吴曹直在《题汉太史令司马子长墓》中说:“若堂封树大河滨,遗迹犹传柱下臣。阙里以还谁作者?灵均而后更无人。出经入史编摩苦,述往思来感慨频。浩荡文澜难举似,黄流槛外得其真。”[4]106-107作者认为雄居黄河岸边的司马迁墓祠,是史学文化的遗存。司马迁是孔子与屈原之后,中国文化与中华文学的旗手。[7]

其次,司马迁完成《史记》的精神惊天地泣鬼神。明代成化五年(1469),陕西布政司左参政于璠的《汉太史司马迁墓诗》云:“曾读遗书慕令名,祠堂今喜睹仪型。数茎白发期霜雪,一寸丹心贯日星。文藻不随秋色老,英灵常伴晓峰青。穷碑犹记当年事,三复令人涕泪零。”[4]25-26作者从早年读《史记》开始崇敬司马迁,然后成才后拜谒墓祠,进一步加深了对司马迁“一寸丹心贯日星”精神的理解。清代张天培的《题太史公祠墓》诗云:“太史词源孰问津?河流万里浩无垠。激昂每挟风雷起,混沌初悬日月新。细剖是非宗往圣,坚留血性付其人。试看苍帝文成后,幽感真能泣鬼神。”[4]72-73认为司马迁的言行与功业,惊风雷、泣鬼神。清人翟世琪的《题子长墓》诗云:“五百年来道欲亨,大哉司马应期生。自从鲁狩韬尼笔,适有秦书著汉京。日月两中权义利,祁姚百代逊章明。功高守待传何远,正史于今缵大成。”[4]88赞美司马迁是孔子之后的文化巨匠,其开创的正史传统让中华成为历史的圣殿,一部二十四史让中华文明独步天下,太史公精神永存。清人张开东的《谒太史公祠墓》诗云:“文章西汉起龙门,左国庄骚一气奔。百代纵横归大海,六经浩漫见真源。独追典册长怀古,同览山河始吊魂。瞻仰墓庭悲壮切,昌黎去后有谁论。”[4]117认为司马迁《史记》熔先秦文史哲于一炉,成为垂范后世的文学名著与文化巨著。认为“文起八代之衰”的韩愈,实际上得益于司马迁《史记》,他认为《史记》“雄深雅健”,其古文运动以《史记》为楷模。正如明末左懋第的《新汉太史司马子长庙垣门坊记》所云:“惟子长上记轩辕,下至其时,质本《尚书》,而其增损予夺略仿孔子《春秋》之旨,错综则变必左氏。周秦以后为文宗,可以嗣《六经》,传来世,岂不伟哉!唐韩退子者,读子长书而变化出之,当时谓其起八代衰,山斗之,而谓子长何如者耶!”[4]58他道出了唐宋古文运动的奥秘。韩城知县张琛的《四壁韩原峻》诗云:“四壁韩原峻,松楸一带青。冢高埋圣笔,河岳护文星。史例开三代,词善重《六经》。如何汉天子,却上大夫刑。”作者认为司马迁是史学的“圣笔”,是文学的“文星”。

最后,司马迁的人格与精神和他生长在河山之阳的龙门有密切关系,文人墨客用山水胜景来表达对司马迁壮美精神的崇敬。明末韩城进士解引樾的《高门》诗云:“汉家宫阙草芊芊,下里犹闻记马迁。金石好留千古在,三川春水日潺湲。”[6]45与荒草遍地的汉朝宫殿遗址相比,历代都在维护整修司马迁墓祠,澽水、沆水、芝水环绕着司马坡,象征着司马迁精神的永生。康熙年间的赵于京在《拜太史公子长祠墓》云:“汉代文章贵,龙门气象雄。天才君独洁,史学世能工。丘垄黄河护,英灵华岳空。救陵千载事,慷慨有余风。”[4]101作者以“龙门”指代司马迁,认为黄河与华山之间的司马迁墓祠,是英灵长眠之地。康行僩的《重修子长祠》云:“河出龙门阔,山从西岭分。仪型留胜地,今古仰高文。”[6]65认为太史公墓祠得江山之胜,这里的龙门显然是指黄河上的“龙门”,而不是“龙门山”。清朝嘉庆年间,韩城知县冀兰泰在《修葺太史公祠》诗中云:“汉社四百年,太史祠千古。梁麓大河旋,奇气互吞吐。宫墙万仞高,柏蟠起复俯。岿然土一抔,自昔披云睹。斯文天未丧,善筑岂小补?”[4]125-126作者认为东临黄河、西靠梁山的太史公祠墓,矗立在天地之间,是中国史学文化的圣地,是“斯文”的标志。嘉庆进士宋湘的《司马迁》云:“六经以外文章尽,三代而还世变兴。天扶日月风云气,史有龙门诗少陵。”[6]81作者以“龙门”指代司马迁,认为史公与杜甫同为文史双雄。清末著名学者魏源的《太史公墓》诗云:“河岳高深气,《离骚》郁律膺。龙门神禹穴,马鬣李陵朋。”[6]83黄河与华山之间的龙门附近,是太史公魂归之地,其文史伟业与河岳共存。清代咸丰年间,蒋琦淳的《太史公墓》诗曰:“河色照前楹。日暮龙门远。……河岳钟神秀,奇才聚一门。”[4]135-136作者认为黄河与华山之间,芝水环绕、梁山护佑下的司马迁家乡,钟灵毓秀,人杰地灵,成就了司马家族的文化世家地位。清朝光绪年间,孙尔炽的《谒太史公墓》诗曰:“古墓文章种,崇祠著作才。河声写悲壮,岳色状崔嵬。西望茂陵杳,荒芜良可哀。”[4]143作者也认为河岳之间的司马迁墓祠,虽然有点荒芜,但这里是中国文学与史学鼻祖的魂归之地。光绪年间韩城知县王增琪的《谒司马公墓》诗云:“生前奇气难埋没,穿冢长松百尺斜。两汉而还谁作者,六经以后此名家。黄河注海波澜阔,太华参天日月遮。留得雄文共欣赏,冤沉蚕室莫咨嗟。”[6]90黄河的壮阔,华山的巍峨,正是司马迁人生历程与伟大人格的写照。清人周光邦的《太史公祠墓》云:“大雅西京旧,文章《史记》存。斯人下蚕室,百代仰龙门。”[6]101诗人以“龙门”作为司马迁的象征符号。在为太史公遭遇感伤的同时,以“龙门”指代司马迁。清人李善初的《司马迁》说:“河山秀气毓龙门,司马笃生里尚存。太史勤修先代业,文章自富一家言。”[6]106作者也认为黄河与华山之间的山水文化培育了“龙门”司马迁。黄河是华夏母亲河,禹凿龙门标志中华治水社会开启。用“龙门”代称司马迁,“龙门气象雄”,“太史祠千古”,正是河山之间英气在,司马坡上有汉魂,标志着太史公开创了中国史学与史传文学的新时代。因此,也有诗人与当地民众希望司马迁神灵护佑一方百姓。明代李简的《重修太史司马庙记》颂辞云:“芝山之嵎,河水之湄。阴云冥迷,仿佛神旗。神功煊赫,民心则夷。神既醉喜,锡民繁祉。庾有稻粱,箱有丝枲。衣食饱暖,疫疠不起。参政修庙,从民攸好。春而有祈,秋而有报。猗千万年,君子是效。”[4]23-24这是一首很特别的颂辞,作者希望司马迁的神灵降福祛灾,保佑当地民众五谷丰登,生活幸福美满。而现代著名文化大家郭沫若的诗,高度肯定了龙门灵秀地对司马迁的培育和他在中国文化史上的崇高地位:“龙门有灵秀,钟毓人中龙。学殖空前富,文章旷代雄。怜才膺斧钺,吐气作霓虹。功业追尼父,千秋太史公。”[4]148

五、结语

慎终追远、尊祖敬宗是中华传统文化的特色。百代文心、千古史圣太史公的祠墓遗产丰厚,自西晋以来沿革清晰,自宋代以来维修有序,自明代以来官祭与民祭结合,形成了积淀丰厚的祠墓文化。一是历代为官仕宦的知识分子,由阅读《史记》而上升为对司马迁的敬仰,进而主动维修太史公祠墓;二是宋代之后随着《史记》文本的普及,下层民众在国家动荡衰落之时,向往强汉的大一统盛世而主动祭祀太史公;三是自唐代开始,为了维护多民族国家的统一稳定,从而垂青司马迁《史记》,使得朝廷和地方政府重视保护太史公墓祠。“司马子长,旷世逸才,然必周行万里,网罗见闻,然后著为《史记》。”[8]5历代文人则以司马迁为榜样,拜谒太史公墓祠,然后再周行万里。

河出龙门、润泽天下是中华奉献精神的写照。太史公墓祠承载着司马氏家族在秦汉时期所代表的奉献精神。其一,是绍继周室太史的家族文化,“显功名于虞夏”“扬名于后世”[1]2490;其二,继承周公孔子的礼乐文化,弥补春秋至秦朝的文化断裂,“补敝起废,王道之大者也”[1]2492;其三,留下西汉大一统盛世的百科全书,“贯穿经传,驰骋古今上下数千年间”[1]2511。司马迁身处中华文化大整合的西汉盛世,以孔子的“修旧起废”“补敝起废”为目标,虽遭李陵之祸,但百折不挠,以铸就三代至汉的文化道统为己任。“维我汉继五帝末流,接三代绝业”。“百年之间,天下遗闻古事靡不毕集太史公。太史公仍父子相续纂其职。”[1]2507正是这种担当与奉献精神,让司马迁墓祠成为历代文人净化心灵、文化报国的胜地;成为普通民众敬仰先贤、祈求保佑的心灵福地;成为梦回大汉、天下一统的施政高地;成为文宗史圣、精神不朽的文化圣地。