行政公益诉讼受案范围适度扩张之辨析

2021-05-13谢亮亮

赵 毳, 谢亮亮

(1.福州市鼓楼区人民法院 民事审判庭,福建 福州 350025; 2.扬州市广陵区人民检察院 第一检察部, 江苏 扬州 225000)

受案范围的立法模式属于司法权和行政权交锋的敏感地带,以什么样的模式界定受案范围,既需要考虑司法资源的承受能力,又需要平衡司法权与行政权之间的关系。受案范围的立法模式有概括和列举两种,而后者又可细分成肯定式列举和否定式列举[1]。我国行政诉讼法对一般行政诉讼的受案范围是通过概括、肯定列举、否定列举并存模式来确定的。学术界对于此种确定模式存在分歧:有人觉得此种模式兼顾三种立法模式的优势,具有很强的实践操作性;另有学者觉得此种模式既肯定列举又否定列举,限制了受案范围的良性扩张以及司法与行政之间的良性互动[2]。至于行政公益诉讼受案范围,它直接决定了其出发点和立足点,然而现存的有关法律依据只有《中华人民共和国行政诉讼法》(下文简称《行政诉讼法》)第二十五条对其有所规定,这一条文位于该法的“诉讼参与人”一章。所以,对该条规定的究竟是行政公益诉讼受案范围还是行政公益诉讼原告资格依旧存在争议。

一、 思辨:行政公益诉讼受案范围的立法模式

应以何种模式确定行政公益诉讼受案范围呢?第一种观点参考行政诉讼确定受案范围的模式,采取混合式立法,即肯定式的概括方式兼肯定和否定式列举,通过肯定式的概括界定行政公益诉讼受案范围的外延,这样更便于司法操作;否定式列举可防止滥诉以及公权力过度扩张[3]。第二种观点主张采取肯定式概括加肯定列举。该观点认为,在行政公益诉讼制度起步初期,受案范围狭小,检察院、法院相对保守的情况下,如果使用否定式列举会造成相当一部分具有可诉性的行政公益案件被拦截在法院门外。第三种观点主张肯定式概括加否定式列举,其批评前者势必会导致形式上的概括、实质上的列举,极大地限制受案范围。第四种观点认为,行政公益诉讼受案范围的确定不可好大喜功,应通过列举式予以明确[4]。笔者赞同第二种观点,即“目的是全部法律的创造者,每条法律规则的产生都源于一种目的,即一种实际的动机”[5]。行政公益诉讼制度的根本目标是解决在公共利益受到侵害时得不到救济的问题,所以它首先要考虑的是如何明确该制度的救济范围以及稳步扩张该范围,而不是因噎废食。为了防止滥诉和公诉权的过度扩张而限制受案范围的作法有待商榷,况且目前法律仅明确授予检察机关行政公益诉讼原告资格。因此,比起担心受案范围过宽导致滥诉,实践中相当一部分公共利益受到行政权侵犯而得不到有效救济才是更应该关注的问题。同时,在行政公益诉讼制度建立初期,更应该强调定义的明确性和操作性。由于“公共利益”这一概念至今未有明确的定义,如果采取以概括为主的立法模式,将导致基层法院因在行政公益案件受理上缺乏统一标准而无所适从。

二、 考察:行政公益诉讼受案范围的实然状况

在审判实践过程中,行政公益诉讼受案范围表现在多个层面:在宏观上,法条列举以虚线形式划定了四界,虚线代表具有可适当突破探索的合法性;在微观上,以被诉行政主体为角度,可以观察到行政公益诉讼案件范围的层级分布特征。受案案由可以从行为角度界定实践中行政公益诉讼受案范围的大小,侵犯的利益类型体现进入审判程序的公益案件的领域分布特征,案件线索来源直接影响其实际受案范围的大小。另外,检察院在起诉时以及法院在说理时,其是否专门对受案范围问题进行说明,反映了检察院、法院对行政公益诉讼受案范围所持态度的开放性或保守性。对此,笔者以2018年无讼裁判文书网公布的100余份件政公益诉讼判决为样本进行具体分析。

(一) 行政公益诉讼案件层级分布特征:多集中于基层机关

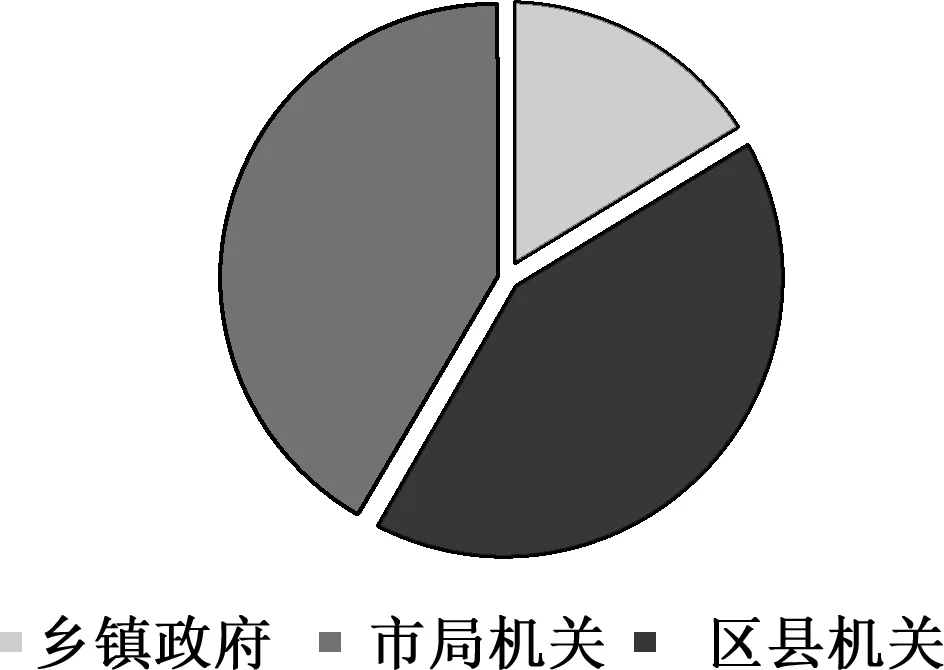

我国基层行政机关多且杂,同时还存在一部分行使具体职能的授权组织。这些基层机关承担政策的具体落实以及管理和服务职责的实施,还承包了绝大部分行政公益诉讼案件中的被告角色。笔者统计的100余件裁判文书中的绝大多数都为县区级单位,一小部分为市局级单位。公共事务、公共事业的完成需要上级机关制定计划和方针以及基层机关以公共利益为目标积极履行职责。而在实践中,基层机关的职责意识、法律意识和服务意识相对薄弱。因此,在公共事业和个人事务上,当公共利益与部门或个人利益发生冲突时,就会出现公共利益被部门及个人利益边缘化现象,使得基层机关职责缺位,进而导致公共利益受损。如图1所示。

图1 行政公益诉讼案件中被诉行政机关级别分布

(二) 受案案由:行政公益案件的被诉行为类型

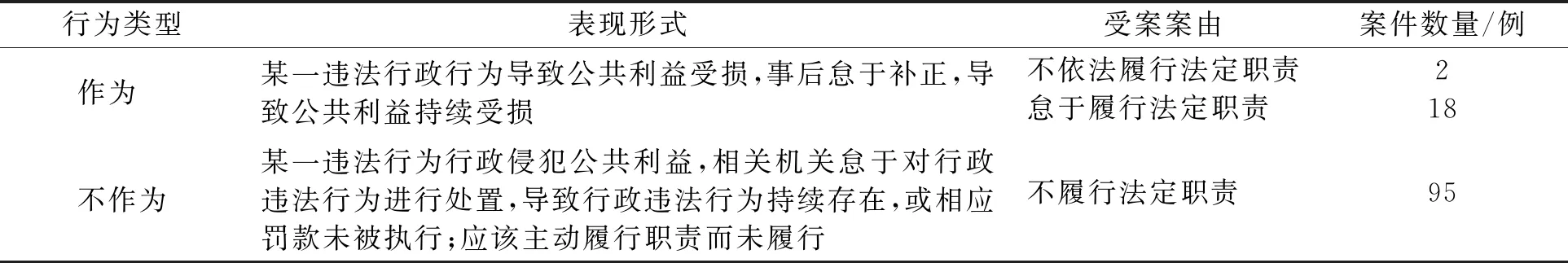

自从将行政行为作为行政诉讼受案范围的界定工具以来,我国一直习惯以其行为类型来界定。行政行为根据各种标准可被划分为不同的行为类型。行政公益诉讼受案范围则规定了“负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为”的情形,即以作为或不作为来概括行政公益诉讼的可诉行为类型。在具体实践中,检察机关多以“不履行法定职责”为由对相关部门进行行政公益诉讼。事实上,某一行政机关侵犯公共利益的原因是未履行相关职责还是违法行使职权很难区分,具体存在以下情形:情形一,做出某一违法行政行为导致公共利益受损,事后怠于补正,进而导致公共利益持续受损;情形二,某一行政违法行为侵犯了公共利益,相关机关怠于对行政违法行为进行处置,导致行政违法行为持续存在,或相应罚款未被执行(1)需要注意行政违法行为与违法行政行为这两个概念的区别:违法行政行为的主体是行政机关,行政违法行为的主体是公民、个人和其他组织。;情形三,应该主动履行职责而未履行,如对生态环境的保护、对某些污染物的处置。“不履行法定职责”是一种不作为行为,说明其追究的是行政机关不作为行为而导致公共利益受损的情形。另有一部分案件受案案由为“不依法履行法定职责”“怠于履行法定职责”,前者可归入上述情形,后者属于不作为导致的公共利益受损,可归入上述情形二、情形三。就目前分析来看,行政公益诉讼讼争多是由行政机关不作为引起的,相当一部分违法作为导致公共利益受损案件并未进入诉讼程序接受审查,且乱作为的后果较之于不作为更是有过之而无不及,如违法发放许可、违法处置污染物等。如表1所示。

从案例统计分析可以看出,行政公益诉讼案件多属于不作为类型,由作为引起的公益案件算上怠于履职这类案由也不过20例。因此,可以考虑从作为角度扩展行政公益诉讼的实然范围。另外值得一提的是,这100多件行政公益案件判决结果95%以上被确认为违法,90%以上被确认为违法加责令或继续履行。这也反映了进入诉讼的案件多是由行政机关不作为导致的公益受损案件。

表1 行政公益诉讼案件受理案由情况表(2)在笔者收集的案例中,以“不依法履行法定职责”为案由的共5例。其中,只有陕西省乾县人民法院(2018)陕0424行初9号判决书和湖北省监利县人民法院(2018)鄂1023行初14号判决书属于行政机关违法作为导致公共利益受损的情形。

(三) 领域分布特征:受损害的公共利益类型

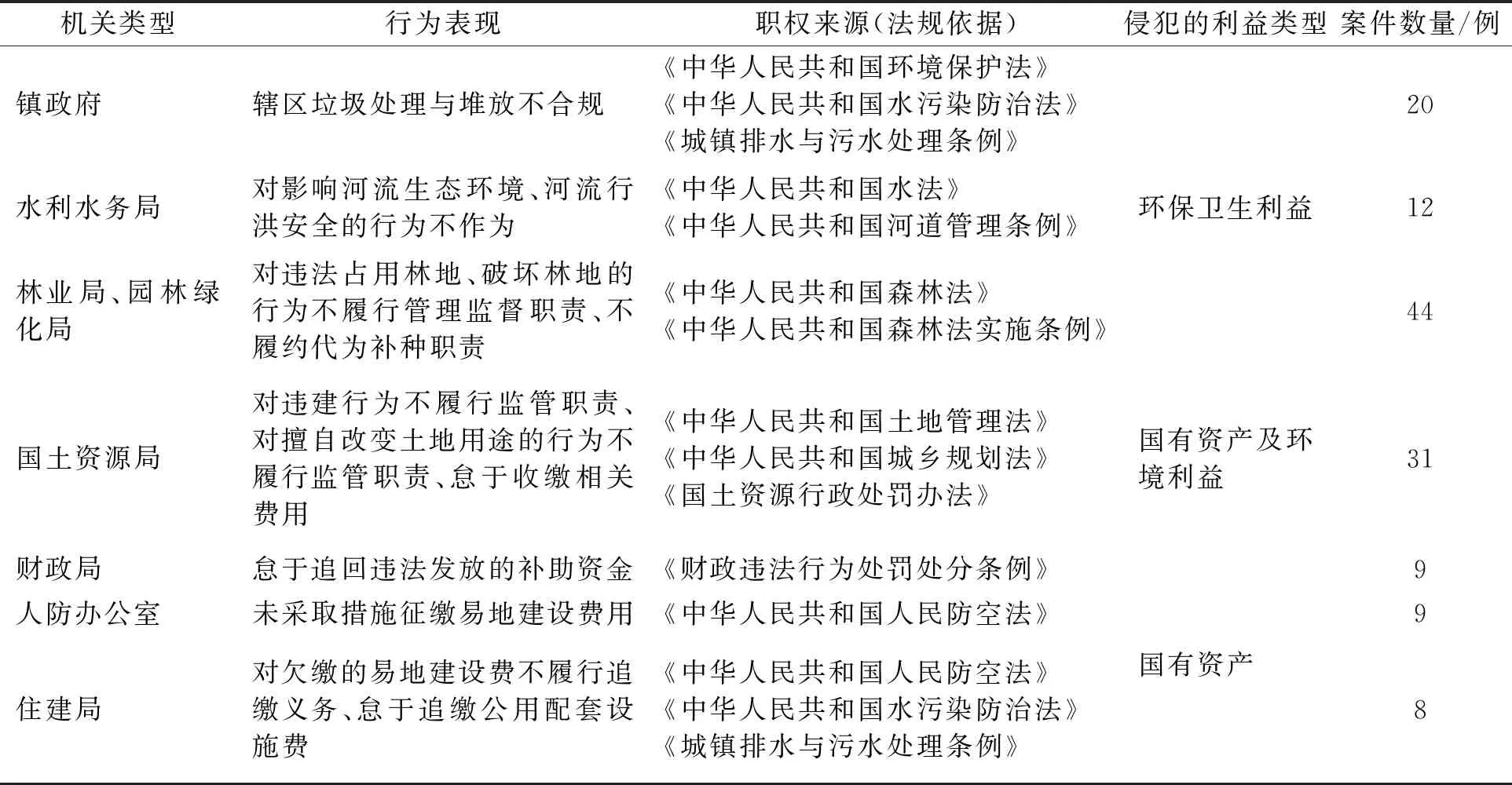

是否导致公共利益受损是确定行政公益诉讼受案范围的必要条件,将被诉行政机关损害的公共利益具体化之后可以分为几个部分:环保卫生、国有资产、食药安全、教育和政治等。首先,从理论上来看,侵犯这些利益都属于侵犯公共利益的行为,行政机关导致这些利益受损都应被纳入行政公益诉讼的救济范围。事实上,法律条文对受案范围的列举就已经限制了所救济的公共利益类型。其次,在实践中,受理的公益诉讼案件也只是集中在环保、国有资产领域。如表2所示。

就统计情况来看,法院受理并作出裁决的行政公益案件基本上都属于国有资产、环保卫生领域的案件。虽然各地区在部门职能划分上可能会有些出入,但从侵犯利益类型的角度而言,行政公益案件集中于环保、国有资产领域这一现状是可以确定的。事实上,许多其他领域受侵犯的公共利益也存在亟待被救济的现象,如价格管理、公共教育、行政垄断等。

表2 受侵犯的公共利益类型

(四) 行政公益案件线索来源:检察机关履行职责过程中

行政公益案件线索来源是检察机关发现公共利益受行政机关侵犯的途径。这一途径直接影响了行政公益案件进入法院受理范围的数量,即在有限列举范围内,其受案范围还要受案件线索来源的影响。

根据笔者收集的裁判文书样本可知,行政公益案件线索大部分都是检察机关在履行职责过程中获取的,还有一小部分是检察机关在开展专项活动过程中获取的(3)详见吉林市丰满区人民法院(2018)吉0211行初16号判决书、吉林省桦甸市人民法院(2018)吉0282行初2号判决书、吉林省东丰县人民法院(2017)吉0421行初11号判决书、湖北省保康县人民法院(2018)鄂0626行初5号判决书。,以及极个别的群众举报案件(4)详见吉林省桦甸市人民法院(2018)吉0282行初5号判决书、湖北省宜城市人民法院(2017)鄂0684行初11号判决书、定西市安定区人民法院(2017)甘1102行初7号判决书。。根据可观察到的数据,行政公益案件的线索获取基本上都是以检察机关为主导,忽视了获取的另一途径——社会公众。

(五) 态度:开放还是保守

最高检察院公益检察厅厅长胡卫列曾在“检察公益诉讼工作深入发展,实现办案全覆盖”为主题的新闻发布会上表示,公益诉讼案件的检察范围是生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域,检察机关坚持做好对“等”内的理解和掌握。对于“等”内、“等”外理解有分歧但又严重损害公共利益,群众又反映强烈的案件,可以在党委、人大、政府和法院支持下进行审慎而积极的探索(5)详见http://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/201812/t20181226_403578.shtml,访问时间:2019年4月3日。。从胡卫列的发言中可以看出,最高检察院对于行政公益诉讼受案范围持保守态度,同时也不否认探索的可能。例如在“浙江省宁波市骚扰电话整治公益诉讼案”中,宁波市检察机关察觉到骚扰电话已严重扰乱不特定多数人的正常生活,遂对负责这方面工作的通信监管机关发出检察建议。案中,检察机关对公共利益的识别及其是否属于行政公益诉讼案件范围存在疑问。因此,宁波市检察院通过问卷调查确定公众生活安宁属于公共利益,并邀请浙江省内多位法学专家进行专题研讨和论证,大家一致认为骚扰电话对人民群众的生活环境造成了严重侵害,这应当属于《中华人民共和国行政诉讼法》规定的行政公益诉讼范围。这一案件被收录于“2018年十大典型案例”。它的里程碑意义在于确定了法条列举领域外的公共利益受到损害也具备进入行政公益诉讼救济范围的可能。但案中宁波市检察院在确定新的公共利益类型是否应被纳入行政公益诉讼救济范围时,既向人大代表进行问卷调查,又邀请专家论证,由此可以看出下级检察院在确定行政公益案件范围时并不敢贸然作扩大理解。

法院在受理行政公益案件时,对其受案范围问题同样相当谨慎。笔者所收集的裁判文书中有一半对是否属于受案范围作了特别说明,未受理四个列举领域之外的行政公益诉讼,甚至也未出现以不属于受案范围为由驳回的案例。由此可见,检察院和法院对受案范围的理解和态度颇为一致。

三、 反思:行政公益诉讼受案范围现状背后的原因

如果将行政公益诉讼受案范围比作一张渔网,则明确规定法条在一定程度上确定了“渔网”的大小,而侵犯公共利益的行政行为类型、被诉行政机关的层级、案件线索来源等影响了这张渔网的疏密。从前述的实证分析中不难看出,行政公益诉讼受案范围这张“渔网”小而疏。造成这种现状的原因是多方面的。

(一) 权力平衡结构下行政权的膨胀属性与司法权的谦抑性

不断膨胀是行政权在世界各国的共同属性。这种属性一方面为社会公共服务、公共管理提供权力资源;另一方面,越来越强大的行政权也时常会脱离法治轨道,背离权力设定的初衷,损害个人利益或公共利益,因而需要一种制衡机制保证行政权在正确的道路上前进。司法权作为社会公正的一项保障,既要保持其谦抑性,且在必要时候也不能缺位。行政公益诉讼制度就是运用司法权在保持谦抑性的同时又可克制行政权膨胀的特性,既要保证公共利益受损时能够得到必要的救济,又不妨碍行政效率以及行政目标的实现。不得不说,理想状态下行政权与司法权之间的良性互动确实存在双赢的可能,然而现实并非如此。检察机关和法院因人力、物力、财力的限制,无法全面监督行政法律关系形成的全过程,鉴于司法权谦抑性以及行政权对司法权在财政上的制约,司法权在监督行政权、救济公共利益时出现很多盲点。实际上,行政公益诉讼的监督也只能覆盖到基层部门这一层面。

层级越高,权力之间的力量对比越明显,利益竞争也越激烈,因而检察机关会自然而然地将监督力度往基层行政机关倾斜,有意避开金字塔上层行政机关相关的行政公益案件,给人一种“嫌麻烦,怕惹事”的不好印象。在古代,司法权在形式上和实质上都从属于行政权,这种传统在当今权力分立制衡的法治社会中依然存在不小的影响。其表现是,虽然法治社会中的行政权需要服从司法机关的最终裁决,且行政权也需要防范自身的膨胀属性而进行自我限权,即削弱权力或下放权力,但即便如此,行政权的优势地位依然很明显。司法权在行使最终裁判权时需要基于自身权威考虑行政机关对判决结果服从的可能性,这种权衡比重会随着监督层级的提高而加重。

(二) 对《行政诉讼法》第二十五条的认识不一致

行政公益诉讼制度自2018年《中华人民共和国行政诉讼法》修改之后,最终以法律形式予以确定。这既是近三年行政公益诉讼试点成果的体现,也是行政诉讼制度的更新。然而,业界对这一成果的固定形式——《行政诉讼法》第二十五条存在许多理解不一致的地方,进而导致了实践中的诸多困惑。

1.是受案范围还是原告资格

理论上,学者多认为《行政诉讼法》第二十五条规定属于对行政公益诉讼受案范围的规定,凡最新研究此类问题的文章必提及此条文。该条文在《行政诉讼法》中“诉讼参加人”一章,所以学界对于法律意旨是在于规定行政公益诉讼的受案范围还是在于赋予检察机关起诉主体资格一直存在争议。在实践中,法院引用该条文时多用于说明检察机关的起诉主体资格。法院只有在引用《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十一条时才明确其证明的是受案范围问题。因此,对于《行政诉讼法》第二十五条的意旨,确实难以作出准确判断。但不可否认的是,第二十五条与行政公益诉讼受案范围存在密切关联。笔者认为,起诉主体资格和受案范围在第二十五条中均有体现。从表面上看,该条文体现的是行政公益诉讼主体资格;从更深层次理解,该条文规定的是受案范围。

2.是“等”内还是“等”外

第二十五条以肯定概括和肯定列举的形式划定了行政公益诉讼受案范围。条文规定行政公益诉讼案件范围是生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域。关于“等”有两种不同理解,这两种不同理解直接决定了行政公益诉讼受案范围的外延。一种观点认为应当作“等”内解释,在实践中应当严格依照法条的明确列举,只能在条件成熟时再考虑其他领域的行政公益案件;另外一种观点则认为要作“等”外处理[6],宽进严出,毕竟不可能只有法条列举的这四个领域才会发生违法行政行为进而导致公共利益受损的情形,其他领域的公共利益同样需要司法救济的守护,检察机关和法院不应忽视其他领域的公益救济。两种观点似乎都有道理。在实践中,检察机关存在对一些领域的行政公益案件发出检察建议的情形,比较典型的是“浙江省宁波市骚扰电话整治公益诉讼案”,但这种情形毕竟是少数。大多数检察机关的态度是宁愿保守一点,也不愿冒越权风险。对此,最高检察院的态度也不够明朗,既公布典型的新领域案件,鼓励对行政公益案件新领域的探索,同时又称坚持“等”内理解。法院则未出现受理新领域行政公益案件的案例。正是对这种“等”内、“等”外理解的争议使得实践部门无法放开手脚。

3.对“履职过程中”的不同理解

行政公益案件的线索来源直接影响检察机关提起行政公益诉讼案件的可能范围以及行政公益诉讼受案范围的实际大小。《行政诉讼法》第二十五条规定了行政公益案件的线索来源于检察机关的履职过程中。是不是意味着检察机关对于其他来源的线索可以置之不理?这在无形中就限制了进入法院受理范围的行政公益案件,而检察机关提起诉讼的行政公益案件几乎全是在履职过程中获取的线索。最高检察院曾对“履行职责”进行了界定,即指“履行职务犯罪侦查、批准或者决定逮捕、审查起诉、控告检察、诉讼监督”等职责,案件来源因此被限制。也有少数地区的检察机关开始尝试主动突破“履行职责过程中”的限制,开始提起由群众举报获取线索和通过开展专项活动获取线索的行政公益诉讼。例如,行政公益案件受理量全国第一的吉林省正在尝试用“互联网”模式扩展案源[7]。福建也开始在其检察院官网征集公益案件线索来源。尽管如此,就法院受理情况看来,对于“履职过程中”是持限制性理解还是提示性理解对案件受理量影响不小。

(三) 对行政机关专业性的过度考量

受案范围通常以行政行为来界定,实践中法院受理的行政公益案件基本上都是行政不作为类型。究其原因,行政机关在开展行政活动时具有其特定领域公认的相关领域专业知识,行政机关在这一领域的专业性毋庸置疑。就权力制约权力的角度来说,检察机关提起行政公益诉讼是合理的,但在专业性上,检察机关很难有底气质疑行政机关的某一行政判断,况且利用司法权制约行政权,在行政权处于实际优势地位的情况下会很被动。对于行政机关不履行法定职责的情形,任何一个不具备专业知识的普通公民都能判断其是否违法,在证明难度上也远远低于证明一个行政行为是否违法的难度。这也是行政公益诉讼案由多是行政不作为的原因。然而,违法作为对公共利益危害的广度与深度都远远超过行政不作为,且违法作为相对于不作为而言更不易被发现。这使得行政公益诉讼受案范围在事实上多被局限于不作为案件。

四、 改进:合理确定行政公益诉讼受案范围

在确定行政公益诉讼受案范围时,既要考虑到行政权的有效性,同时也要考虑到司法权的可能性。现行法将行政公益诉讼受案范围明确为生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域,既符合当前社会经济发展状况及其对行政权有效性的要求,同时在一定程度上也兼顾到司法权的可能性。然而,规范与事实之间总是存在一段无法逾越的距离,如何在可能范围内尽可能弥合两者的距离呢?

(一) 激发受案范围的内部张力

第一, 高级别行政部门侵害公共利益时被起诉的必要性。《中华人民共和国行政诉讼法》要求机关负责人要出庭应诉,在司法权处于弱势的情形下,这种制度设定有助于提升法院的权威,同时对判决的执行还能起到正面推动作用。同样,如果在行政公益诉讼中能提高高级别行政部门被诉率,不仅可以取得类似机关实行负责人出庭制以提升法院权威的效果,还可以有效降低公共利益受行政机关侵害情形的发生率。很多行政行为都是经由上级机关审批、由下级机关具体实施,特别是国有土地、公共卫生安全等领域。如有些许可由上级机关审批,而最后却是以下级机关的名义给出,在此种情形下,如果起诉下级机关明显不符合权责一致的原则。

第二,以行政行为作为受案范围的基本范畴,从公共利益被损害入手追溯违法行政行为的源头。当前,我国行政公益诉讼受案范围基本范畴是行政机关违法行使职权或不作为。在实践操作中,检察机关通常是从不履行方面提起行政公益诉讼,这导致不履行法定职责以外的行政行为在侵犯公共利益时无法得到司法救济。检察机关通常会将行政行为作为其判断某一公共利益是否受损的着眼点,而非着眼于某一行政机关是否对相关公共利益的维护具有职责及其能够在何种程度上解决行政公益诉讼受案范围在行为类型上存在局限性的问题。行政不作为本身就是一种行为,其同样可被归为一种违法行政行为类型,这种行为类型的成立以某一行政行为对相应领域内的公共利益具有保护职责为前提。例如,镇政府对辖区内市容和环境卫生负有管理职责,如果镇政府对垃圾场的清理整治不到位,或者对违法堆放垃圾行为不作为,生活垃圾将会影响市容,进而危害到市民的生活和健康。在这种情形下,检察机关会对镇政府不履行职责的行为提起行政公益诉讼。在实践中,镇政府也多是因为这种情形被起诉。这种从职权追溯行政机关的做法大大缩减了可能的受案范围。如果从公共利益被侵犯追溯行政行为类型,不仅可以覆盖原有的使公共利益受损的不作为情形,还可以将检察机关的视野扩展到其他行政行为类型。

事实上,除行政不作为以外的违法行政行为不仅在普通行政诉讼中是主要案由,也是许多公共利益受损的主要原因。作为形式的违法行政行为侵害公共利益的广度、深度以及隐蔽程度都远高于行政不作为。前者属于行政机关对职责范围内公共利益受侵犯放任不管;后者属于公共利益守护者监守自盗,主动侵犯公共利益,并且出于对部门利益或个人私利的考虑,这种情形发生的可能性要远高于行政不作为。如违法发放许可的行为。一些行政机关基于部门利益将特许经营项目发放给可以使其部门利益最大化的申请人,而置公共利益于不顾。虽然在这种情形下追究行政机关的责任和救济公共利益的成本大于从职责角度出发追究的成本,但就其公共利益的危害程度而言,值得检察机关和法院倾注更多的司法资源。

第三,拓宽案件线索的来源。在实践中,目前对案件线索来源的僵化理解致使检察机关获取行政公益案件线索的渠道被局限于履行职责过程中。这种理解本身就是对监督职责的逃避。如何拓宽案件线索来源?对此,在短时间内无法进行立法修改的情况下,首先,需要纠正对法律条文的僵化理解,从观念上清除障碍。笔者认为可以用司法解释的方式打消基层法检机关的顾虑。其次,应疏通线索来源的渠道。单靠检察机关发现和识别案件线索会出现很多“漏网之鱼”,导致许多公共利益受行政权侵犯的案件不能及时被查处。对于群众举报的案件应认真对待,不应以不属于“案件线索来源的途径”为由不予处理。为此,一些地区通过互联网收集案件线索。如,福建省检察院在官方网站上进行公益诉讼案件线索登记;广东省检察院建立公益案件线索数据库,统一进行线索的管理和研判[8]。这些举措都值得借鉴,但值得注意的不仅是以何种方式收集线索,更重要的是如何对待收集来的线索,而不是赶“公益诉讼潮流”,使得案件线索的收集和利用流于形式。

(二) 受案范围外延的适度扩张

本文第一部分论证了行政公益诉讼最优的立法模式为肯定概括加肯定列举。在法检系统态度总体上相对保守的前提下,唯有以个别具有探索精神的检法机关先行探索,然后以司法解释的形式予以推广,如此才能将行政公益诉讼受案范围在适度范围内推进。

公共利益自身具备三个“统一”:其一,为内在主观公意与外在客观利益的统一;其二,是合理的实质内容与正当的发现程序的统一;其三,是形式合法性与实质合法性的统一[9]。在形式上,现行法律并未杜绝列举领域以外公共利益的合法性以及受司法权保护的可能性。因此,一个重要问题就是,应以什么样的方式确定将其他领域公共利益纳入救济范围。

就检察机关提起和法院受理行政公益诉讼的角度而言,在决定起诉和受理之前,检法有必要进行单方面调查,或与相关人协商、辩论,以保证发现程序的正当性[9]。如,“宁波骚扰电话整治案”以问卷调查和专家讨论会的形式论证和确定骚扰电话严重影响了人民群众的生活环境,这种情况应属于行政公益诉讼受案范围。笔者认为,鉴于司法权与行政权之间的关系,同时考虑到司法资源的有限性以及相关领域公共利益需要被救济的紧迫性和必要性,应将其分两个层次,以确定列举情形之外的行政公益诉讼受案范围:第一个层次,确定哪些领域最可能发生行政权侵犯公共利益的情形;第二个层次,以一种正当的程序发现该领域内需要被救济的公共利益。通过对相关研究进行梳理,笔者认为可以暂时从第一个层次将行政公益诉讼受案范围扩展到以下领域:

第一,市场经济秩序领域。这类案件涉及市场公平的竞争环境,发生于行政机关与不特定生产者和经营者之间[10]。市场经济秩序的特征虽然是自由竞争,但为了保证市场的良性运行,少不了行政权的干预和调节。其主要表现为行政机关的宏观调控,具体有反倾销、反垄断、反不正当竞争、价格调控、税收调控、金融市场监管等。涉及的职权部门有证监部门、银监部门、工商部门、税务部门、发改委等。其公共利益不仅表现在公平的市场环境方面,同时也直接表现为重大的经济利益,特别是物价,因其不仅与公平的市场竞争环境相关,而且与广大公民切身利益有关。在涉及经济秩序的相关领域中,作为利益分配和调节者的行政机关更具有侵犯公共利益的动机,即可能以牺牲公共利益的方式换取部门利益最大化。

第二,教育领域。教育问题涉及一个民族的未来,其公平问题一直以来也是学者们热衷的话题。中国家长十分重视子女教育,对这方面的投入也是不惜血本。然而,从幼儿阶段到成年阶段,各种教育培训机构的资质参差不齐,进而导致教育领域乱象层出不穷,如教育类App涉黄、教育过程中乱收费、在线教育机构卷款跑路等(6)参见https://finance.sina.cn/2019-02-17/detail-ihrfqzka6494226.d.html?oid=3803946856764950&pos=17,访问时间:2019年5月16日。,这些无疑都是公众普遍关切的公益问题。为了避免重要公共利益受侵犯,必须在制度上保留救济途径并追究相关责任主体的责任。教育领域的监管机构资格审批不严、监管不力是导致教育资源分配不公平、教育质量低和教育环境差的重要原因。如2017年的“红黄蓝幼儿园虐童案”,之所以会发生此类事件,与教育部门未充分履行资格审批职责不无关系。

第三,公共管理和公共安全领域。“共享单车”“共享汽车”“共享充电宝”“滴滴出行”这些新经济形态方便了人们的生活,但如果管理不规范,不仅会影响交通秩序、市容市貌,会对传统行业造成冲击,而且存在重大的安全隐患。因此,相关职能部门必须主动承担起对这些新经济形态的监督管理职责。但在实际中,相关部门对新经济形式反应迟缓而导致管理上缺位的情形屡见不鲜。如深圳检察机关会同相关部门约谈共享单车企业表明行政公益监督在这一领域同样不可或缺[11]。

第四,行政知情权领域。行政知情权本身就具有双重权利属性,既体现了公共利益,又有个人私益参杂其中。公共利益成分表现为政治利益且是行政知情权的主要方面。行政知情权社会化能够促使信息公开立法政策目标的实现,使其充分发挥监督行政权力、依法履行监督职责的作用。另外,知情权还是诸如言论自由等基本权利的前提。然而,信息公开诉讼作为一种主观诉讼制度,很难满足具有双重属性知情权的救济需要。相比之下,行政公益诉讼制度属于客观诉讼[12],在行政知情权救济方面具有无可替代的重要优势。

行政诉讼法将行政公益诉讼受案范围界定为生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让四个领域,同时保留对其他领域启动行政公益诉讼的探索。基于司法权与行政权二者之间的关系,行政公益诉讼受案范围不可过于宽泛,亦不可太过狭窄。

当前,行政公益诉讼受案范围面临过窄的问题,解决这一问题的可行方法是,在理论基础上,通过总结实践经验,研究哪些领域的公共利益有待检察权介入保护,并评估其必要性、迫切性和可行性,而非全面放开,企图以概括的方式一劳永逸。

笔者通过对100多份判决进行总结并梳理出其他学者对行政公益诉讼受案范围的理解,最终得出从内、外两个方面扩大行政公益诉讼受案范围的结论。但是,行政公益诉讼的受案范围一个动态问题,学界应随着时代经济、法治环境、法律意识等条件的变动而对其进行相应的研究。