人口政治学视角下“阿拉伯之春”根源探析

2021-05-13章延杰章璇臧谦禧

章延杰, 章璇, 臧谦禧

(1.江苏科技大学 人文社科学院,江苏 镇江 212100;2.江苏警官学院 马克思主义学院,江苏 南京 210031;3.华东师范大学 马克思主义学院,上海 200062)

这场肇始于2010年12月17日突尼斯小贩穆罕默德·布瓦吉吉自焚事件,以社会运动为主要形式的“阿拉伯之春”反政府运动(下文简称“阿拉伯之春”)蔓延到几乎所有阿拉伯国家,已经导致突尼斯、埃及、利比亚和也门四个国家的原政权垮台,并在叙利亚继续发酵,进而导致延续至今的叙利亚内战。

近年来,关于“阿拉伯之春”事件的原因,国内外学术界进行了较多分析,观点纷呈,意见不一。这场重大事件(有学者认为堪比20世纪最大的地缘政治事件——苏东剧变)[1]究竟事起何因,确实有足够的理由引起学者们的关注。基于此,笔者将从人口政治学视角解读五个阿拉伯国家(突尼斯、埃及、利比亚、也门、叙利亚,以下简称“五国”)爆发“阿拉伯之春”的社会根源。

一、 人口政治学如何理解革命

人口是任何一个政治实体的基本组成部分,向来是非常值得关注的问题。人口政治学是研究人口规模和构成与政治现象之间相互关系的一门学科。20世纪90年代之后,一些西方学者对人口政治学的关注和研究越来越多,与此同时,中国学者对此问题的关注和研究明显不足,仅有极少数研究文献。

人口与政治有着密切关联,其实质性基础是人口与资源的关系,而政治的根本问题是处理资源在各个社会群体中的分配和再分配问题。因此,人口的变化,包括人口规模的变化以及任何一个社会亚群体规模和资源的变化,都会影响资源的分配机制,并由此产生政治影响[2]。这种政治影响在一定条件下就会催生社会运动或者革命。

在人口变化与革命的逻辑关联中,人口变化若要导致革命发生,则需要满足革命的充要条件。这些充要条件包括财富分配的巨大差距所导致的阶级或阶层的严重对立、精英内部的严重分裂和斗争、社会动员的潜在能力迅速上升以及国家财政的严重恶化。有时候,国家政权所面临的严重的外部军事威胁或对外战争的失败,也会加速国内革命的爆发。当人口变化导致革命发生的充要条件基本具备时,革命往往很难避免。

用人口变化解读革命与用革命阶级斗争论解读革命虽然有所不同,但二者并没有根本矛盾。因为人口规模和结构的变化本身并不会导致革命发生,只有当人口变化造成群体间资源分配严重失衡,革命的充要条件基本具备时,革命才可能发生。在这个发展过程中,实质性的焦点问题是,国家政权是否有足够的弹性来应对人口变化所产生的种种问题。如果能够及时调整政策,以此消解人口变化所导致的种种问题,尤其是能够缓和阶级和阶层矛盾,不使其持续恶化为发生革命应基本具备的充要条件,那么革命是完全可以避免的。简言之,只有当政治制度严重僵化,在主观愿望或客观能力上无法灵活应对人口变化压力的时候,革命才有可能发生。

二、 “阿拉伯之春”之前五国的经济发展

1990年至2010年间,“阿拉伯之春”所涉及的五个国家的经济发展整体增速在世界各国中并不算缓慢,更非停滞或倒退。

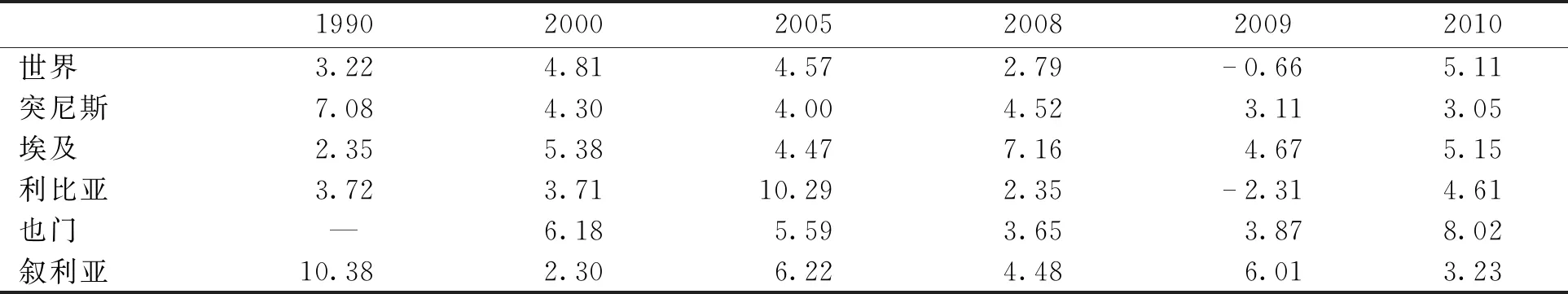

(一) 经济增长率

经济增长是一个国家资源增长的首要前提。就经济增长率而言,在1990-2010年这20年间五国均有较好表现。在大部分年份里,五国的经济增长率都超过世界平均水平,有些国家在某些年份甚至获得了高速经济增长。具体见表1。

由表1可以明显看出,在2008年前,除了少数国家和年份外,“阿拉伯之春”五国的经济增长率在多数年份里都超出或者很接近世界平均经济增长率。即便在2009年金融危机引发世界经济危机的影响下,除了利比亚因为其国民经济中石油经济占比过大,经济危机使其石油进出口贸易萎缩而导致经济增长率大幅下滑外,其他四国仍然超过世界平均水平。

表1 “阿拉伯之春”五国国内生产总值增长率/%

值得注意的是,2010年埃及和也门的经济增长率超过世界平均增长率,也门甚至有经济增长8.02%的优良表现,突尼斯的经济增长率持续下滑,利比亚则出现较大幅度上升,叙利亚的经济增长率明显下滑。由于“阿拉伯之春”肇始于2010年年底,因此对五国当年的经济增长应该不会有较大影响。

从上述五国的经济增长情况来看,“阿拉伯之春”的爆发并非由经济增长停滞造成。

(二) 人均国民总收入

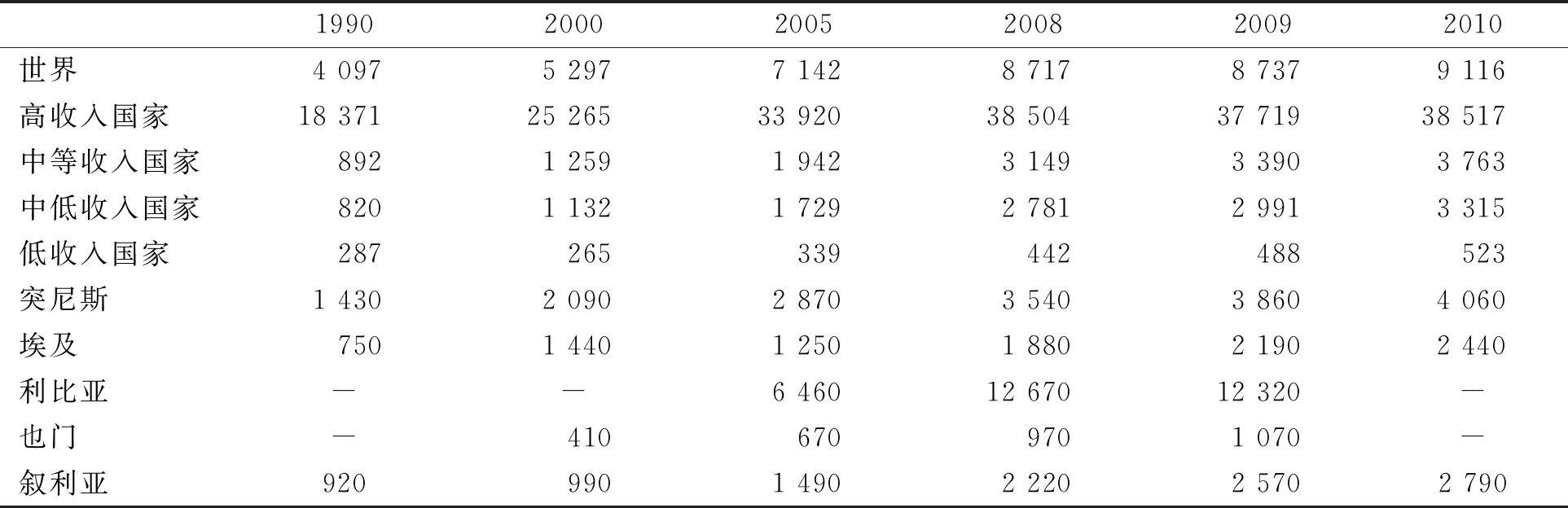

在“阿拉伯之春”五国中,利比亚由于拥有丰厚的石油储备,其依赖大量石油出口跻身于高收入石油国行列;突尼斯的人均国民收入超过中等收入国家平均水平,这两个国家并不属于穷国行列。但是,埃及、叙利亚和也门则属于低收入国家,五国中也门最低,属于联合国列举的最不发达国家之一。具体见表2。

表2 “阿拉伯之春”五国人均国民总收入/美元

1990年至2010年间,“阿拉伯之春”五国人均国民总收入增长率与世界平均水平基本一致。这与上述五国国内生产总值增长率的变化趋势相符。“阿拉伯之春”五国人均国民总收入相差较大,但都爆发了反政府社会运动。这说明,“阿拉伯之春”与人均国民总收入之间并不存在逻辑上的强关联。

可以看出,在“阿拉伯之春”之前,阿拉伯五国的经济发展并没有出现严重问题,可供分配的经济资源的增长率并没有落后于世界平均水平。因此,用经济原因来解释“阿拉伯之春”的爆发是没有说服力的。其关键问题是阿拉伯五国的人口增长对经济资源造成的巨大压力及其国家政权应对这种压力的弹性应对能力。

三、 “阿拉伯之春”之前五国的人口增长和人口结构变化

(一) 人口增长

2000年至2010年间,“阿拉伯之春”五国的人口增长率有很大差异。总的来看,在五个国家中,人均国民总收入较高的突尼斯和利比亚人口增长率较低。从表3可知,五国中人均国民总收入越低的国家,其人口增长率越高;人均国民总收入越高的国家,其人口增长率越低。简言之,人口增长率与人均国民总收入成反比[3]。

值得注意的是,这五个国家中,也门的人口增长率在世界各国中最高。以2010年世界各国人口增长率为例,在已统计的212个国家和地区中,当年人口增长率高于也门的国家只有6个:卡塔尔(9.6%)、阿联酋(7.9%)、巴林(7.6%)、尼日尔(3.5%)、科威特(3.4%)、乌干达(3.2%)。其中,卡塔尔、阿联酋、巴林和科威特属于波斯湾高收入石油国,其人口增长很大程度上是因为他国的劳动力转移,而非由出生率和死亡率的变化所致。叙利亚和埃及的人口增长率在世界各国中居中等偏上水平,只有突尼斯属于中等水平。

联合国人口基金会的有关统计资料也可以证实上述论断(1)参见United Nations Population Fund(UNFPA)The State of World Population, 2017年第89-93页。 https://www.unfpa.org/state-world-population-2017。。具体见表4。

表4 “阿拉伯之春”五国2005—2010年年均人口增长率/%

因此,可以肯定的是,在“阿拉伯之春”五国中,除了突尼斯拥有较为适度的人口增长率以外,其他四个国家的人口增长率都比较高,也门还是世界上人口增长率最高的国家之一。尽管相较于1980年至1985年间而言,这些国家的人口增长率有所下降,但在世界各国中还是比较高的(2)参见United Nations Development Program(UNDP) Arab Human Development Report, Karaky Printing Press, 2009年第35页。 https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/arab-human-developmentreport2009.html。。

从表3可以看出,2000年至2010年间,五国人口除突尼斯之外均有持续的较大幅度增长。相较于世界各国中人均国民总收入相当的国家而言,“阿拉伯之春”五国的人口增长率是比较高的。过高的人口增长率确实对经济发展和制度安排都构成了严重挑战。

但是,五国的人口增长率基本上并未超过其国内生产总值和人均国民总收入的增长率(除了也门的情况比较严重之外)。这意味着,其人口增长率仍处于经济增长所能承受的范围之内。如果有合理的分配制度安排,就不会加剧贫困化和社会矛盾的恶化。

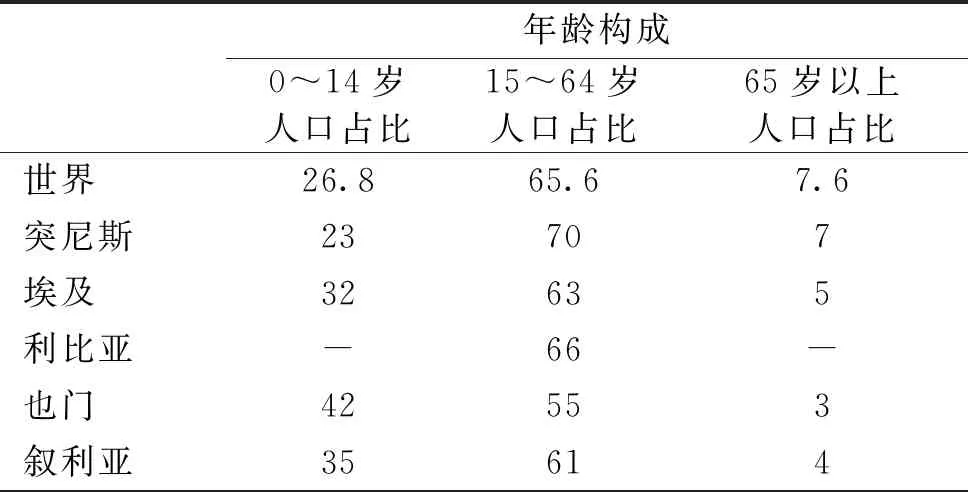

(二) 人口结构

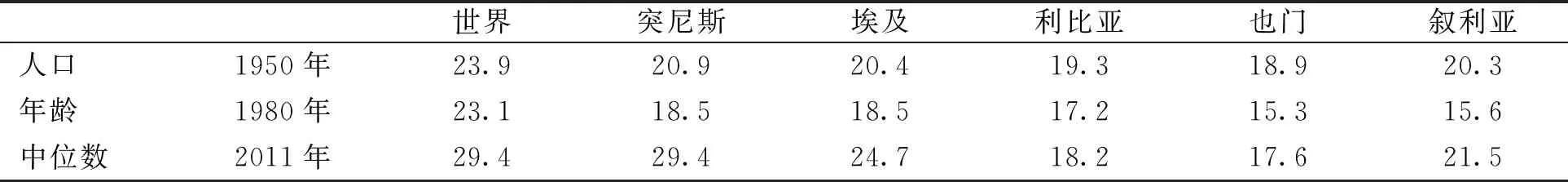

“阿拉伯之春”五国人口结构中最明显的特征是年轻化。在五国总人口中,除突尼斯之外,埃及、也门和叙利亚0~14岁人口所占比例都高于世界平均水平(利比亚数据不全)。详见表5。特别是也门,其幼儿和少儿所占比例远高于世界各国平均水平,显示出明显的人口年轻化特征。人口的年龄结构可通过人口年龄中位数显示。如表6所示。

同样的,除了2011年突尼斯的人口年龄中位数略高于世界平均水平以外(3)“阿拉伯之春”五国人口年龄中位数相关数据缺失,因2011年是“阿拉伯之春”的爆发期,故笔者使用该年数据予以对比和说明。,在其他各国的各个统计时间段里,其人口年龄中位数都低于世界平均数。其中,也门更是显示出高度的年轻化特征。“阿拉伯之春”五国的这种人口结构年轻化特征在世界各国中处于中上水平,年轻化的人口结构是“阿拉伯之春”社会结构根源的基础。

表5 “阿拉伯之春”五国的人口年龄结构和抚养比/%

表6 “阿拉伯之春”五国的人口年龄中位数/岁

四、 僵化腐朽的政治制度

人口规模的扩大以及人口结构的年轻化给阿拉伯五国的经济资源造成了巨大压力,已经蕴含着很大的政治风险,但如果政治制度具有良好的弹性应对能力,革命并非不可避免。遗憾的是,在“阿拉伯之春”发生前,五国的政治制度早已僵化腐朽。

阿拉伯国家包括中东(以阿拉伯半岛为核心区)阿拉伯国家和北非、东非阿拉伯国家(5)北非阿拉伯国家包括埃及和马格里布阿拉伯国家(利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥)以及毛里塔尼亚。。在历史上,阿拉伯人曾经创造过辉煌灿烂的阿拉伯文明,公元750年至1250年间,阿拉伯语几乎成为艺术、科学和文学的通用语言[4]。这个文明的辉煌时代恰处欧洲黑暗的中世纪时期,对于人类文明史而言,彼时的阿拉伯文明曾经起着承上启下、开拓创新的巨大作用,现今的人类文明中仍然留存许多阿拉伯文明的遗产。

近代以来,随着奥斯曼土耳其帝国逐渐衰弱,阿拉伯世界沦为西方的殖民地,并长期处于分崩离析的状态,现代阿拉伯国家的独立很大程度上带有殖民统治的印记,国家独立的外源性特征很明显,“阿拉伯之春”五国亦不例外(6)在“阿拉伯之春”五国中,埃及的民族国家形成路径较为特殊,但基于其长期的殖民地历史,仍具有较明显的外源性特征。。

阿拉伯国家独立后,逐渐形成了两种类型的国家——君主国和共和国。阿拉伯君主国以阿拉伯半岛为代表,共和国则以北非阿拉伯国家为代表。但是,无论君主国还是共和国,绝大多数阿拉伯国家都逐渐形成了专制独裁的政治制度,“致胜联盟”成为专制独裁者统治国家的主要依靠力量(7)关于“致胜联盟”,参见Bruce Bueno de Mesquita and Alastair Smith The Dictator′s Handbook, Public Affairs 2011。。造成这种情形的主要原因是阿拉伯民族国家形成过程中的外源性强而内生性弱,市场化和现代化改造严重不足。因此,在很多阿拉伯国家中,部落制仍然是国家的主要社会基础,居民的部落认同和部落忠诚远高于国家认同和国家忠诚,国家的基础性权力远不能渗透至社会基层,阿拉伯民族国家的基础十分脆弱。因此,统治者可以堂而皇之地在“维护国家统一”的旗号下逐渐形成并固化专制独裁统治[5]。

但是,长期的专制独裁统治导致越来越僵化的政治制度,累积的矛盾也越来越多,如人口贫困加剧、贫富差距扩大、腐败严重、青年失业率居高不下、庇护主义盛行等,“致胜联盟”的暴富与中下层民众的贫困形成鲜明对比。这种僵化腐朽的政治制度造成了阿拉伯五国的贫困、贫富差距极大、政府腐败和失业率居高不下。从1997年到2007年,尽管“阿拉伯之春”五国的贫困指数有所降低,但其贫困指数仍然偏高,尤其以也门最严重。贫困问题既是这些国家的经济问题,更是严重的政治问题,发展中的贫困化往往是导致社会动荡的基础性条件。如表7所示。

表7 “阿拉伯之春”五国的贫困指数HPI(8)参见United Nations Development Program(UNDP) Arab development Challenges Report, 2011年第20页。 https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/arab-development-challenges-report-2011.html。

另外,反映贫富差距的基尼系数也说明,“阿拉伯之春”五国的贫富差距在世界各国中尽管不是最大的,但其财富分配仍然存在问题。利比亚、突尼斯和叙利亚的人均国民总收入在五国中相对较高,但其基尼系数也较高。这意味着贫富差距更大。如表8所示。“阿拉伯之春”五国社会发展中的另外一个严重问题是腐败问题,五国的清廉指数可以大概说明这个问题。如表9所示。

表8 “阿拉伯之春”五国的基尼系数(9)数据源自世界银行各年统计数据,由于同年度国别数据不全,故采用不同年份数据,这里的基尼系数采用的是百分制。http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI。

表9 “阿拉伯之春”五国的清廉指数CPI(10)表格由笔者根据原文数据编制。清廉指数采用10分制,最大值为10,表示“最廉洁”,0为最小值,表示“最腐败”,8.0~10.0分表示“比较廉洁”,5.0~8.0分表示“轻微腐败”,2.5~5.0分表示“严重腐败”,0~2.5分表示“极端腐败”。

尽管“清廉指数”的统计科学性仍存争议,但在目前还没有其他可替代的、更科学的腐败测度指数的情况下,只能用这个指数来描述腐败情况。“阿拉伯之春”五国的清廉指数表明,这些国家的政治腐败相当严重,利比亚和也门属于极端腐败,其他三个国家属于严重腐败。

在“阿拉伯之春”五国的年轻人口中,青年人口的失业率经常处于很高水平。女性失业率常年远高于男性,突尼斯、利比亚和叙利亚这三个城市化水平较高的国家失业率非常高,城市化水平较低的埃及和也门的青年失业率相对低一些,但仍属于世界较高水平。如表10所示。

表10 “阿拉伯之春”五国15~24岁青年人口失业率/%

僵化腐朽的政治制度缺乏应对人口增长所导致的社会压力的弹性能力,长期以来不能很好地解决贫困、失业、腐败等问题,进而导致人口增长、人口结构与政治经济发展失衡,再加之西方国家多年来的意识形态渗透,阿拉伯国家的社会矛盾逐渐加剧,当局的政治合法性逐渐丧失,最终导致“阿拉伯之春”爆发和政权更迭。

五、 “阿拉伯之春”的爆发——青年群体主力军

“阿拉伯之春”的表现形式是社会运动,在最先走上街头的人群中,青年人引人注目。“2011年的‘阿拉伯之春’,凸显出该地区一个前所未有的事实:正是那些受过教育的青年人成为变革的先锋,并引领他们的国家走向民主。”[6]

如前所述,“阿拉伯之春”五国的人口结构趋向年轻化。年轻人富有激情,精力充沛,渴望变革而又容易冲动,向来是社会变革的主力军。这种变革的渴望程度与其自身在社会结构中所处的位置和社会阶层流动渠道的畅通程度具有密切联系。就人口政治学的观点而言,青年群体对于政治发展本身来说就是柄双刃剑。“阿拉伯之春”五国年轻人的失业率长期居高不下,而青年受教育程度较高,贫困化和政治腐败必然导致社会不满增加和精英流动渠道阻塞,而社会结构固化使青年群体对变革的渴望程度越来越高。

在此情形下,如果“阿拉伯之春”五国的政府能够及时变革,纾解矛盾,因应这种变革压力,减少政治腐败,即便有诸如美国的“DP”项目这类西方意识形态入侵等外界因素的作用[7],“阿拉伯之春”的火花也不会被点燃。遗憾的是,从“阿拉伯之春”前后的事态发展来看,这些国家要么没有变革,要么就是变革过于被动滞后,甚或是逆向变革,从而导致政治压力持续增加,政治合法性随之迅速降低,最终使得政权更迭从可能成为现实。

青年群体走上街头,需要具备一系列条件,这些条件植根于人口-社会结构之中。

从人口结构与革命或社会运动中社会动员的关系来看,青年人口有极大作用,因为人口年龄结构的微小变化对社会动员都有明显影响。青年群体在总人口中的比例即使只有轻微变化,也很可能达到使得中老年人将会参加反政府运动的那个临界点[8]。“阿拉伯之春”五国的人口年龄结构已经达到了这个临界点。但是,这只是反政府社会运动的潜在基础性条件,要使之转变为现实,关键因素还是社会的经济政治结构。上述“阿拉伯之春”国家的经济发展状况、社会发展指数表明,五国的经济、政治和社会结构已经具备了社会运动爆发的基础。

最终使“阿拉伯之春”成为现实的关键是政府对社会的回应。如果政府回应措施得当及时,能够以渐进措施逐渐消解社会的结构性矛盾,特别是注重消解青年人对社会的不满情绪,“阿拉伯之春”就不会发生。但现实的情况是,“阿拉伯之春”五国政府不能充分因应民众对于政治宽容、善治、创造工作岗位、制定包容性经济增长政策等日益增加的诉求,从而导致革命发生[9]。以“阿拉伯之春”的导火索——突尼斯的自焚事件为例,在事件的发展过程中,政府执法人员粗暴蛮横,经由网络媒体曝光之后,激起社会各界的广泛不满;事件发生之后,政府一味武力镇压,结果招致更大规模的社会抗议,进而演变为大规模的反政府运动;事件发生近一个月之后,突尼斯总统本·阿里才试图通过采取包括撤换内政部长在内的措施来平息骚乱,但为时已晚。在整个事件过程中,突尼斯政治体制的僵化充分表现出来。

人口增长、人口结构变化所导致的社会结构性矛盾是革命和社会运动的潜在基础,僵化的政治体制不能及时、充分因应这种变化才是革命和社会运动得以爆发的关键因素。当然,在社会结构性矛盾逐渐形成过程中,政治体制本身就是关键因素。在“阿拉伯之春”发生并蔓延的过程中,作为根源的人口-社会结构性矛盾集中体现在青年群体身上。

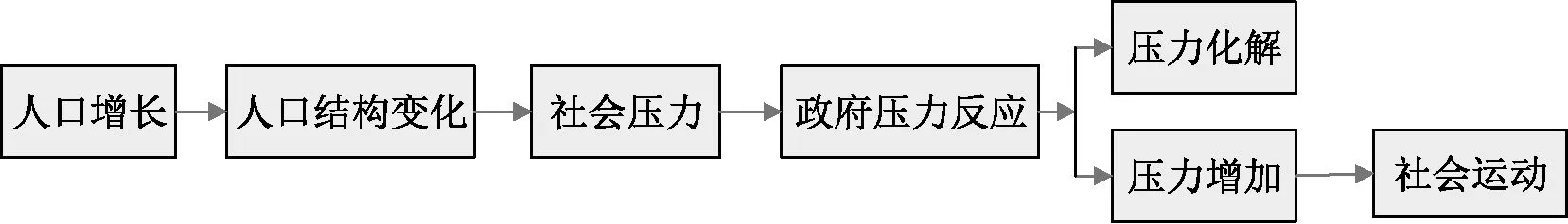

就人口政治学角度而言,可以将“阿拉伯之春”发生、发展的逻辑过程表达如图1所示。

图1 “阿拉伯之春”的人口政治学演进逻辑

六、 补充和小结

“阿拉伯之春”波及的范围包括中东和北非20个阿拉伯国家,目前为止已导致四个国家的政权更迭和叙利亚的严重内战。那么,“阿拉伯之春”为何在这五个国家引发的后果最严重?其他阿拉伯国家为何没有出现如此严重的后果?

其原因在于阿拉伯国家之间的国情差别很大。海湾君主国基本上都是石油高收入国家,阿拉伯半岛是阿拉伯民族的发源地,民族异质性和宗教异质性较小,国家的民族基础和宗教基础较为牢固,其他阿拉伯国家则不具备这些特征。虽然海湾君主国的政治制度多属专制君主制,但依靠石油带来的丰厚财政收入,往往能实施较好的社会福利政策,加之伊斯兰宗教教义的强大影响,因而统治者的统治基础较为稳固。尤为重要的是,在“阿拉伯之春”爆发后,这些国家(也包括其他阿拉伯国家)的政府采取的应对措施较为得当、及时,从而能将反政府运动逐渐平息下来。

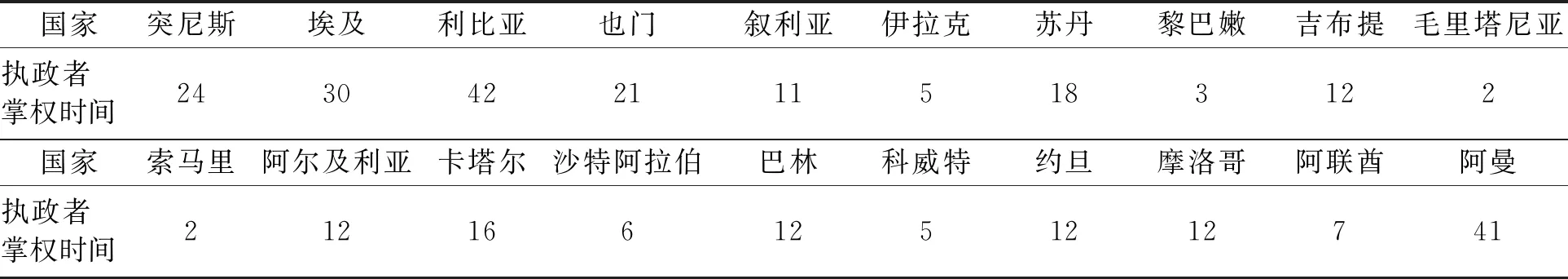

相较于其他共和制阿拉伯国家,突尼斯、埃及、利比亚、也门和叙利亚在政治上的一个共同特征是专制统治者长期执政。共和制阿拉伯国家统治者的长期专制独裁并不具有君主国君主那样的法理合法性和社会基础,其合法性更容易招致质疑和社会不满。如表11所示。

表11 “阿拉伯之春”发生时各阿拉伯国家执政者的掌权时间/年

表11中,阿拉伯国家实行共和制的有12个,实行君主制的有8个(从卡塔尔到阿曼)。在共和制阿拉伯国家中,叙利亚的巴沙尔执政时间为11年,但他是继承其父执政的,突尼斯、埃及、利比亚和也门执政者的执政时间不但远长于其他共和制阿拉伯国家,而且也远长于君主制阿拉伯国家(阿曼除外)[10]。

实行共和制却又长期专制独裁,这不但会招致公众对其合法性的质疑,而且也容易导致制度僵化和社会结构固化。正是由于“阿拉伯之春”五国这种僵化的制度不能及时、正确地因应人口增长和人口结构变化带来的社会诉求,最终导致政权更迭。

总之,人口增长和人口结构的变化本身并不会直接导致“阿拉伯之春”爆发,而是由于压力传导机制对政治体制构成了压力,“阿拉伯之春”五国僵化的制度又不能因应这种压力,进而造成国家的结构性扭曲,最终这种压力的累积导致了“阿拉伯之春”的爆发。