基于VISSIM仿真的交叉口优化方案研究

2021-05-12马健江雪昊张丽岩

马健 江雪昊 张丽岩

摘 要:由于路口通行能力受到用地紧张、施工对通行能量影响较大等因素的影响,交叉路口的通行能力近年来屡受诟病。扩建路口、实施单行等一系列管理措施并不能短时间内缓解路口的通行压力。文章选取了苏州市吴江区运东大道—东太湖大道交叉口为例,在对交叉口现状进行分析后,设计了近、远期两套优化方案,并基于VISSIM对优化方案进行仿真。

关键词:信号配时;交叉口延误;VISSIM仿真

中图分类号:F570 文献标识码:A

Abstract: Because the traffic capacity of intersections is affected by factors such as tight land use and greater impact of construction on traffic energy, the traffic capacity of intersections has been criticized repeatedly in recent years. A series of management measures such as the expansion of intersections and the implementation of single lanes cannot alleviate the traffic pressure at the intersection in a short time. This paper selects the intersection of Yundong Avenue and East Taihu Avenue in Wujiang District, Suzhou city. After analyzing the current situation of the intersection, two sets of optimization schemes are designed for the near and long term, and the optimization scheme is simulated based on VISSIM.

Key words: signal timing; intersection delay; VISSIM simulation

1 研究背景

随着社会经济的持续快速发展,整个社会对交通运输的需求日益增加,城市交通问题日益严重。交通事故率居高不下,特别是在城市路网的节点——交叉路口处问题尤为突出。对于整个城市道路交通网络而言,十字路口是城市路网的瓶颈地带,城市交通流畅运作的关键,所以可以说交叉口的通行状态与整个城市的交通运行状态密切相关,扩建道路及建设立体交通体系是缓解此类问题的有效方式,但由于工程规模大、费用高、用地紧张、工期长等问题,其受到了较大的限制。因此,通过对交叉口进行合理交通组织优化,利用现有的路网条件,以交通流量、流向为依据,通过理顺交叉口交通秩序、合理的分配路权,并进行科学的渠化设计,以优化路网上的交通流量、流向分布,挖掘进出口的通行能力已经引起许多城市日益重视,并作为减少交通问题、规范行车秩序的经济方法和有效手段。

2 研究对象现状

本文研究优化的交叉路口为苏州市运东大道—东太湖大道交叉口,该交叉口呈T型,东太湖大道为城市主干道,断面形式为四幅路,双向7车道;运东大道为城市次干道,断面形式为四幅路,双向7车道。

路口现有隔离设施为:东西进口機非之间有绿化带进行分隔,对向机动车之间有栏杆进行分隔;北进口机非之间有绿化带进行分隔,对向机动车之间有栏杆进行分隔。运东大道—东太湖大道交叉口航拍图如图1所示。

该交叉口的现状条件如下:

(1)平面布局

运东大道—东太湖大道交叉口的平面布局如图2所示。

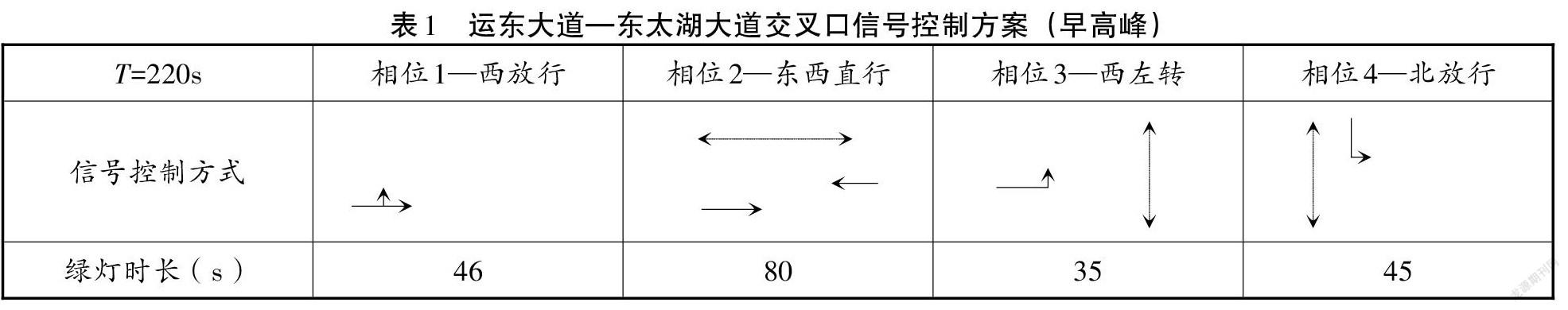

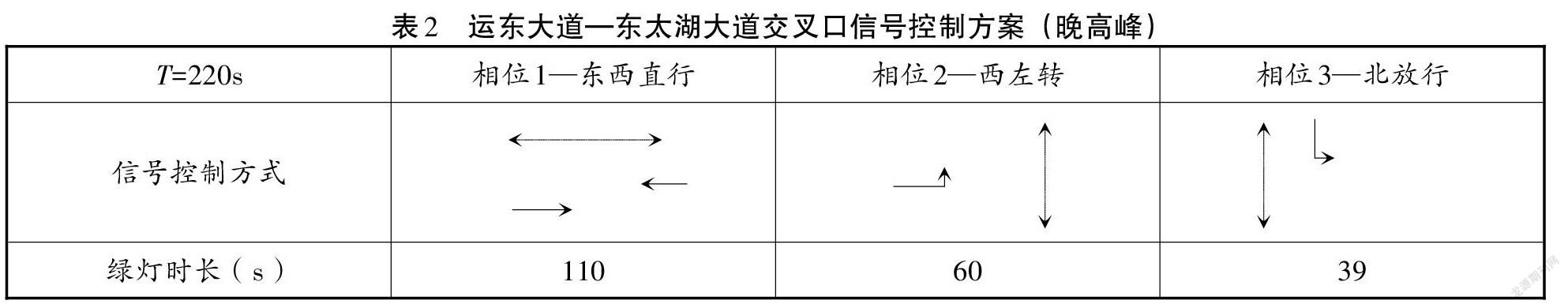

(2)信号配时

运东大道—东太湖大道交叉口目前在早晚高峰采用不同的相位控制方案,早高峰采用四相位信号灯控制的管理形式,交叉口信号周期T=220s,晚高峰采用三相位控制,信号周期T=220s,相位安排及高峰小时各相位绿灯时长如表1、表2所示。

3 运东大道—东太湖大道交叉口优化方案比选

针对该交叉口具有明显的潮汐特性,早高峰期间,由西向北的车流占比较大,而晚高峰期间,则由北向西的车流较多这一特点,本文设计了四套备选方案,描述如下。

3.1 方案一

西进口与北进口分别增设一条左转非机动车导行线,与此同时,非机动车的绿化带相应做出调整,左转的非机动车当且仅当左转信号灯单独亮绿灯时,方可放行。如图3(a)所示。

3.2 方案二

取消东太湖大道东侧人行横道,其西侧与运东大道北侧分别增设一条非机动车道,并于西北角设置安全岛,非机动车采用二次过街的形式,如图3(b)所示。

3.3 方案三

结合方案一和方案二,即增设两条非机动车导行线,取消东太湖大道东侧人行横道,其西侧与运东大道北侧分别增设一条非机动车道,并于西北角设置安全岛,如图4(a)所示。与此同时,非机动车的绿化带相应做出调整,左转的非机动车,既可以左转信号灯单独亮绿灯时放行,亦可采用二次过街的形式。

3.4 方案四

在方案一的基础上,由于车流量的不均衡性,于东太湖大道西进口方向加设潮汐车道,具体描述如下。

西進口与北进口分别增设一条左转非机动车导行线,与此同时,非机动车的绿化带相应做出调整,左转的非机动车当且仅当左转信号灯单独亮绿灯时,方可放行。另外,将东太湖大道西出入口由东向西方向的直行车道数由三条改为二条,并将靠近中心绿化带的那条直行车道改为潮汐车道。与此同时,西进口由西向东方向,靠近中央绿化带一侧,地面增加信号控制灯一个及可变信息板两个。如图4(b)所示。

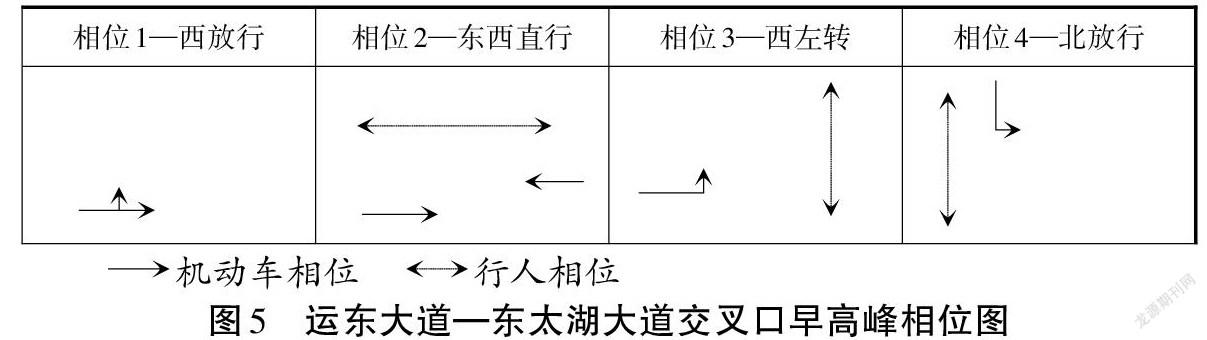

3.5 相位图

运东大道—东太湖大道交叉口,早高峰采用四相位信号控制交叉口,晚高峰采用三相位信号控制。如图5、图6所示。

4 基于VISSIM的运东大道—东太湖大道交叉口优化仿真

利用VISSIM对运东大道—东太湖大道交叉口交通状况进行仿真,模拟进行信号配时优化和渠化设计后,交叉口通行能力变化趋势,以交叉口地形、实地调查流量数据、信号配时等作为基础数据进行建模。

在该交叉口仿真图如图7所示。

运东大道—东太湖大道交叉口的改进方案一、四采用现状交叉口配时设计,方案二、三进行适当修改,其相位设计如表3所示。

经过仿真得出运东大道—东太湖大道交叉口的平均排队长度表和优化前后延误时间对比表如表4、表5所示。

可以看出,运东大道—东太湖大道交叉口做出信号配时的调整后,在新方案的控制下仿真周期的车辆平均延误均有所下降,并趋于平稳,与原方案相比减少了12~20s,说明在新方案下车辆的延误情况得到明显改善。新方案控制下各路口的延误时间均比原方案少,尤其是车辆延误优化效果显著。综上所述,四种方案均对运东大道高峰时期通行能力有所提升,其中方案四效果显著。

5 结论与建议

针对运东大道—东太湖大道交叉口的优化问题,可以根据实际情况做出分步骤的优化整改。近期,相关部门可以根据方案一或方案四进行优化,加设非机动车导行线,并缩短机非分割绿化带,与此同时,可以将西进口的其中一条直行道改为潮汐车道,并加设信号灯和可变信息板。远期,相关部门可以根据方案二或方案三进行优化,取消东太湖大道东侧人行横道,其西侧与运东大道北侧分别增设一条非机动车通道,并于西北角设置安全岛。

目前,该优化方案已经进入实际测试阶段,运东大道—东太湖大道交叉口交通流畅度已经显著提升,并且对东太湖大道沿线各交叉口的交通流畅度都呈现出良好的促进作用。

参考文献:

[1] 庄宏斌. 车道共用方式下的通行能力分析与信号配时优化方法研究[D]. 合肥:中国科学技术大学(博士学位论文),2013.

[2] 谢正全. 基于VISSIM的实时数据交通仿真技术的应用研究[D]. 成都:西南交通大学(硕士学位论文),2010.

[3] 赵靖,徐海军,高幸,等. 连续流交叉口左转非机动车优化设计方法[J]. 交通运输系统工程与信息,2018,18(6):178-186.

[4] 刘宜恩,刘易家,尹诗德,等. 基于Vissim的交叉口信号优化配时仿真评价[J]. 自动化与仪表,2018,33(4):1-4,38.

[5] 佟炳勋. 饱和状态下路口的渠化设计[J]. 市政技术,2005,23(2):73-74.

[6] 李宁. 考虑慢行交通的平面交叉口交通组织优化研究[D]. 西安:长安大学(硕士学位论文),2017.

[7] 李雅婷. 城市交叉路口交通信号优化控制及仿真研究[D]. 青岛:青岛科技大学(硕士学位论文),2017.