唐代越窑青瓷墓志罐制瓷工艺与志文探究

2021-05-11陈少锋

陈少锋

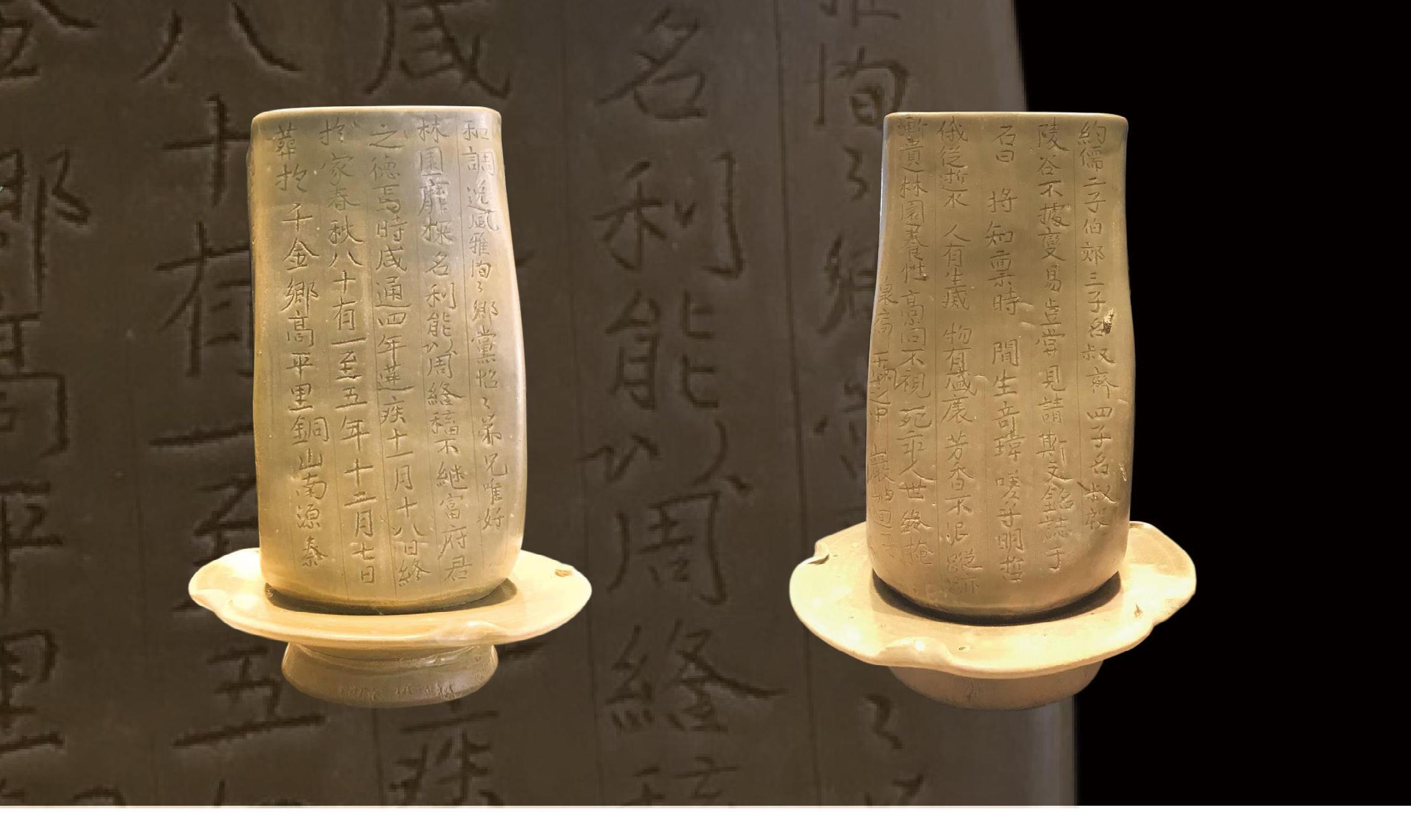

浙江中鑫艺术博物馆所藏青瓷墓志罐是越窑青瓷中难得一见的珍品,器型完好,志文清晰。本文拟从墓志罐的制作工艺,结合志文内容的史料价值以及传递的生活价值观,谈谈笔者对该器价值的一些思考。

这个越窑青瓷墓志罐烧制于唐咸通五年(864),罐体方形,底座为浅盘形,五曲花口,圈足。通体青釉,高27、口径12×12厘米。志文二十一行,三百十九字,有界栏,四面阴刻之文,自右至左,刻写极为工整,书法刚劲有力,墓主生卒年代明确,内容丰富(见图),兹录全文如下:

大唐渭州隴西李府君墓志铭并序

祖讳洗,公讳道,府君讳少文,望贵著族,世代名家,因居税苗编籍,今乃明州慈溪县人也。府君携儒素饰,躬节俭,求己务捿宿于衡茅之下,禀志气则云霄之上。降生于公,神爽气和,调逸风雅。恂恂乡党,怡怡弟兄。唯好林园,靡采名利,能以周终,蓄不继富,府君之德焉。时咸通四年遘疾,十一月十八日终于家,春秋八十有一。至五年十二月七日葬于千金乡高平里铜山南源,秦山北面之礼也。府君娶郭氏为夫人,淑质芳姿,表结贞素,内则恭于四德,外则温和六亲,是姊妹之所规,为乡邻之规范。谢师佐英明,饰用子分罔亏,怀恻感恩,厚礼酬赙议矣。有长子讳约儒,二子伯郊,三子名叔齐,四子名叔启。陵谷不据,变易岂尝,见请斯文铭志于石,曰:“将知禀时,间生奇玮。嗟乎明哲,俄从逝水。人有生灭,物有盛衰。芳香不泯,踪迹渐遗。林园养性,高尚不视。死乖人世,终掩泉扄。于岗之中,岩岫回邪。”

越窑青瓷久负盛名,该墓志罐烧制的年代属于中晚唐时期,这一时期的越窑走向第二个繁荣时期,赏析这个青瓷墓志罐可以让现代人一睹越窑精品瓷器的风采,感受“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”的韵味。

一、观器研物——看唐代制瓷工艺

唐中期以后越窑迎来第二个大发展时期,大量新器型出现,造型丰富多样,在胎釉质量上也有了质的飞跃,并出现了称之为“秘色瓷”的越窑顶级产品。这一时期产品种类丰富、质量较高,主要器型有碗、盘、碟、盏、杯、壶、罐、盆、钵、盒、水盂、灯盏、碾轮、盂、海棠杯、熏、茶匙、枕、穿带扁壶、净瓶、灯、盘口壶(罂)等。从产品的种类看,当时烧制的瓷器,主要是日常生活用具,因此是大批量生产的。

瓷墓志的主要使用年代是在九世纪初到十世纪七十年代(802—977)之间,这一时期也是越窑的兴盛期。目前所见最早的方形墓志罐是唐开成三年(838),本馆所藏墓志罐烧制于864年,属于出土墓志罐最多的时期。大多数瓷墓志罐都是专门制作的随葬明器,因为不属于大批量生产,瓷墓志罐的造型特别多变,几乎找不出一模一样的两件。

浙江中鑫艺术博物馆所藏墓志罐,罐体上口呈四方形,底座为浅盘形,罐体与底座连接部分为圆形,因此罐体的制作应当是在拉坯成型的基础上,经敲打制作而呈现方体,罐体与底座应当是分段制作各自成型后通过胎体粘结,最后施釉烧制而成。

该罐器型少见,制作规整,胎质细腻坚致,施釉均匀,釉呈青色,釉层丰腴,具有玉质感。根据越窑遗址的考古研究,这个时期瓷器的烧制技术中的一项重要技术手段是使用匣钵装烧。匣钵装烧技术的出现,不仅大大提高了装烧量,同时使器物不再受明火烧烤,受温更加均匀,免受落砂之伤,釉面更加莹润。

瓷器的烧制过程中,釉料在高温下发生复杂的化学反应,当烧制过程中,含氧量较高,还原不充分,釉色泛黄,反之则泛绿。这一时期,不少器物釉色泛黄,呈青黄色。该馆所藏之罐,通体青绿,因此烧制过程中还原较为充分,颇为难得。

二、从渭州到明州——看唐代的税制改革

墓志文是重要的历史资料,“大唐渭州陇西李府君墓志铭并序”“祖讳洗/公讳道/府君讳少文/望贵著族/世代名家/因居税苗编籍/今乃明州慈溪县人也”短短四十八字,却道尽了唐代安史之乱以后社会生活变迁对普通人的影响。

墓志主人李少文卒于咸通四年,即公元863年,此时距安史之乱的平定恰好是100年。此公享年81岁,原籍渭州陇西,属望贵著族、世代名家,“因居税苗编籍,今乃明州慈溪县人也”,用现代白话文讲,就是根据税法规定,编入居住地户籍,现在是明州慈溪县人。

因税入籍,这涉及中唐时期一项重要的税收制度改革,即两税法的颁布。唐德宗于建中元年(780)正式下诏推行两税法。“凡百役之费,一钱之敛,先度其数,而赋于人,量出以制入,户无土客,以见居为簿,人无丁中,以贫富为差,不居处而行商者,在所州县税三十之一,度所取与居者均,使无侥幸;居人之税,秋夏两征之,俗有不便者,正之。其租、庸、杂徭悉省,而丁额不废,申报出入如旧式;其田亩之税,率以大历十四年垦田数为准,而均征之……”“户无土客,以见居为簿”,正是这一政策的实施,使渭州陇西人士李府君入籍明州慈溪。

唐初的税制称为租庸调制,所谓“有田则有租,有身则有庸,有户则有调”,但是由于土地兼并,农民逃亡,租庸调制的维持十分困难。安史之乱以后,国家失去有效地控制户口及田亩籍账的能力,土地兼并更是剧烈,加以军费急需,各地军政长官任意用各种名目摊派,赋税制度非常混乱,阶级矛盾十分尖锐。为了扩大中央政府的财政收入来源,缓和阶级矛盾,减轻百姓负担,唐朝统治者对税制进行了改革。经过代宗时期的一系列财政措施,德宗终于在建中元年(780)正式颁布两税法。

两税法中有不少现代税收思想的影子。“户无土客,以见居为簿”纳税主体不分主户(本地土著户)、客户(外来户),一律以现居地登入户籍纳税,“不居处而行商者,在所州县税三十之一,度所取与居者均。”这些均体现了税收当中的公平原则。公平原则是现代税收制度最重要的原则之一,在两税法中已经有了要公平纳税的理念。

现代财政的预算制度,其本质就是量出为入,“凡百役之费,一钱之敛,先度其数,而赋于人,量出以制入。”可以说是开创了我国国家预算制度的先河。“租、庸、杂徭悉省”,仅征“居人之税”和“田亩之税”,分夏、秋两季征收,则是开创了我国简化税种,简化缴费程序,以税改费的历史先河。此外,两税法还开辟了以货币计税的历史。

两税法自德宗建中元年(780)开始实施,中间历经演变,但一年两税(夏秋两季征税)的制度一直持续到明朝中期才被废止,约实行了800年之久,它成为中唐以后中国赋税制度的中枢,为随后宋元明清王朝的赋税改革奠定了基础。

墓志主人生活年代距今已一千多年,今人读志文难免生疑,引导今人疑而探究,这也是文物的欣赏价值所在。

三、唯好林园,靡采名利——看儒家的养生之道

志文记载,李府君“春秋八十有一”,这在当时已是非常长寿,俗语“人生七十古来稀”,古代人的卫生水平和营养状况,又有几个能活到超过七十岁呢?从志文可以看出,这与墓主人“靡采名利”“唯好林园”的生活态度息息相关,古人以“能以周终”来言其高寿。

八十一年里,墓主人过的是什么样的生活呢?他世代名家,望贵著族,却“携儒素饰、躬节俭,求己务栖宿于衡茅之下,禀志气则云霄之上”。可见其修身甚严,生活中力行节约勤俭,不求居住于高堂华屋,但求要有凌云之志。“恂恂乡党,怡怡兄弟”,对邻里恭谨温顺,与兄弟和睦相处,此府君与人相处的态度,处处散发着儒者之风。“府君娶郭氏为夫人,淑质芳姿,表结贞素,内则恭于四德,外则温和六亲,是姊妹之所规,为乡邻之规范。”可见其娶妻贤淑,家庭生活和美。“谢师佐英明,饰用子分罔亏,怀恻感恩,厚礼酬赙议矣。”可见其尊师重教。

墓主人是一个节俭、温和的平凡男人,是一个被历史和尘土轻轻一拂就会掩埋得干干净净的小人物。因为他太普通,太平凡了,除了他的家人,谁也不会记得他。也许时间过久了,家人也把他淡忘了,随之对其仅有的记忆也埋藏在历史的尘埃中。然而,随着墓志罐的重见天日,这个平凡的小人物再次被现代人认识。

“德者寿”是儒家养生思想最为集中而典型的体现。儒家特别注重个人道德修养在养生中的作用,主张突出个人养德的主动性,来达到道德自我完善的境界,并认为这是人们得以长寿的基本要素。“德者寿”的原因,儒家有“天佑说”“情志说”等看法,该志文应该是“情志说”的演绎。读此墓志,我们看不到墓主人的世俗意义上的显赫成就,但是主人公的高寿,鉴于当时的医疗卫生条件和营养状况,可以看成是他战胜当时生存困境的巨大成就。这一成就,从墓志的撰写者来看,离不开墓志主人的优良品性。

现代心身医学理论认为,人是大脑皮层统率的完善生物体。因此,心理因素对人的健康有着极其重要的作用。道德感是人的一种社会性高级情感,自我道德感的满足,缓解了这方面的情感矛盾,减少了心理冲突,并通过大脑皮层,又给生理机制带来良性影响,从而有益于人的健康。可见“情志说”是一种比较科学的说法。

一个墓志罐随着主人的下葬深埋地下千年,當它因为某些原因重见天日时,也为人们带来了一段尘封的历史记忆。文物赏析,是今人与文物的对话,本馆所藏青瓷墓志罐是欣赏越窑青瓷技艺的佳品,其上所撰志文,字里行间又流动着中国传统文化的底蕴,儒家思想的精华,从中还可以窥见到一段社会变迁的历史,对于研究中国墓志的发展和越窑青瓷文化具有一定的意义。

“人有生灭,物有盛衰。”是自然之规律,无人能改,无人能破。然浪费光阴是人之过。于学业者,勤学刻苦,内外兼修;于事业者,业精于勤,宽容大度;于成功者,不沾沾自喜,应汲汲前行。“蓄不继富”君子救济困乏者,而不是增益富贵者,这种对待财富的态度也值得今人借鉴。

“李唐越器人间无,赵宋官窑辰星看”,这是乾隆皇帝感叹越窑瓷器存世之少。新中国成立以后,随着基本建设的大规模展开,越窑青瓷得以大量出土。这篇凝聚着中国传统文化思想的志文留在“捩翠融青”之称的越瓷之上,其珍其贵,莫可言状。