域外竞争、政治关系与国际贸易

——以中国与“一带一路”沿线国家为例

2021-05-11孙泽生严亚萍

孙泽生 严亚萍

(1.上海师范大学,上海200234)

在特朗普政府时期,美国不断通过各种手段干预、打压和遏制中国的发展。拜登政府上台后,美国视中国为“最严峻的竞争者”,不仅不纠错,在整体维持了上届政府对华的经贸强硬立场,而且更侧重与盟友拉帮结伙、更侧重从所谓规则和体制上来遏制中国发展。

在经贸领域,除双边维度上的贸易战和直接施压外,美国还以域外竞争干扰和阻碍中国与其他国家的经贸往来,以削弱其认知的迅速上升的中国影响力,展开与中国的竞争。①阮建平:“‘地缘竞争’与‘区域合作’:美国对‘一带一路’倡议的地缘挑战与中国的应对思考”,《太平洋学报》,2019年第12期,第43页。这一问题尤其突出地表现在美国对“一带一路”倡议的干扰和阻碍上。美国观察到中国在“一带一路”沿线国家(以下简称沿线国)经济贸易地位提升,而美国地位显著下滑,以美国和中国占沿线国的贸易份额之比值来衡量美国的贸易地位,该均值呈现明显下降趋势,从1998年1.93的高点降低至2018年的0.42。①本文使用美国占沿线国贸易份额除以中国占沿线国贸易份额衡量美国在沿线国的贸易地位,数据来源于联合国商品贸易统计数据库。为防止个别极端值的影响,参考巴斯(Busse)和赫菲克(Hefeker),对原数据加1后取对数处理。处理方法参见:Matthias Busse and Carsten Hefeker,“Political Risk,Institutions and Foreign Direct Investment,”European Journal of Political Economy,Vol.23,No.2,2007,pp.397-415.在新一轮战略调整情境下,美国通过外交、国防和对外援助等手段拉拢盟友、施压第三国(尤其是“一带一路”沿线国),使中国对外经贸发展合作的环境产生了重要变化。对“一带一路”沿线国而言,中美两个大国的双边政治关系和竞争形态变化将无可避免地溢出到当事国,两个大国与当事国之间的多重政治关系之互动会导致多维度的选择行为激励和约束,又会反馈于中国和“一带一路”沿线国的经济贸易合作。正确认识美国的域外竞争对中国对外经贸发展的影响,是应对国际环境变化、推进“一带一路”高质量发展面临的重大现实问题。

经济贸易往来与政治关系间的互动历来受到国际政治经济学家的重视。对政治关系的极端形态(即战争和冲突),自由主义者和现实主义者都认同其对经贸往来的负面影响。战争或冲突之所以降低贸易,其解释可能在于贸易的安全外部性考虑。亦即,当事国担心对手从贸易中获利更多或对于对手的依赖增加使得本国处于不利地位,②Joanne Gowa and Edward D.Mansfield,“Power Politics and International Trade,”The American Political Science Review,Vol.87,No.2,1993,pp.408-420.也可能是其利用贸易限制发出高成本的信号。③Christina L.Davis and Sophie Meunier,“Business as Usual?Economic Responses to Political Tensions,”American Journal of Political Science,Vol.55,No.3,2011,pp.628-646.对非极端的政治关系变化,不少研究通过构建两国冲突—合作指数或者利用联合国大会投票相似度等指标来评估政治关系对贸易的影响,结果总体上发现政治一致性有助于贸易开展。④James D.Morrow,“How Could Trade Affect Conflict?”Journal of Peace Research,Vol.36,No.4,1999,pp.481-489;William J.Dixon and Bruce E.Moon,“Political Similarity and American Foreign Trade Patterns,”Political Research Quarterly,Vol.46,No.1,1993,pp.5-25.此外,还有一些研究使用了双边政治/外交活动来刻画政治关系,所使用的变量包括驻外机构数量、外交访问频度和层级等,虽然较多的研究发现更好的政治关系可推动双边贸易增长,但也存在影响不显著的证据。⑤Volker Nitsch,“State Visits and International Trade,”The World Economy,Vol.30,No.12,2007,pp.1797-1816;王学君、田曦:“外交访问的贸易创造效应——中国的证据”,《国际贸易问题》,2017年第6期,第15页。

传统文献主要使用小国模型的研究思路,将第三国竞争视为外生给定因素而不予考虑。以上述及的文献均讨论无第三国干扰情形下双边政治关系对贸易的影响,但这并不意味着第三国(相对双边的“域外”国家)不对双边贸易构成影响,也不意味着双边政治关系不溢出到第三国(“域外”国家)。对两国间政治冲突对第三(中立)国的溢出效应,有些研究认为战争或军事冲突会对第三国贸易带来较大的溢出效应,⑥Mahvash S.Qureshi,“Trade and Thy Neighbor’s War,”Journal of Development Economics,Vol.105,2013,pp.178-195.其影响可能是复合的,一方面战争会导致交战国与中立国的贸易下降,产生贸易抑制效应,另一方面也因为中立国可提供战时所需的商品和服务,产生从交战国向中立国的贸易转移效应。二者加总以后,第三国所受影响可能较小。⑦Philippe Martin,Thierry Mayer and Mathias Thoenig,“Make Trade Not War?”Review of Economic Studies,Vol.75,No.3,2008,pp.865-900.但据我们的检索,尚少有研究关注域外国家与贸易双方之政治关系变化对双边贸易的影响。

在中国和美国被认为是亚太区域“双领导者”的条件下⑧赵全胜:“中美关系和亚太地区的‘双领导体制’”,《美国研究》,2012年第1期,第7页。,中国在区域贸易增长中扮演的“领导者”角色以及美国长期在军事安全领域扮演的“领导者”角色,赋予了中美双边关系的向外溢出特征。奥巴马政府推行的“亚太再平衡”战略以其政治力深度渗入中国与“一带一路”域内国家的贸易发展,特朗普政府和拜登政府都将中国视为“竞争对手”,中美大国博弈超越中美双边,反映在美国对“一带一路”的负评、诋毁和阻碍上。但“一带一路”域内的中国和沿线国以及域外的美国之间存在的“三角”政治关系如何互动作用,①这里的“三角”政治关系不同于传统的指代中国、美国和苏联的大国间战略平衡和博弈关系,“沿线国”用以指代“一带一路”区域的逐一国家分别在与中美两国的互动中的角色扮演。进而如何影响中国与沿线国之间的贸易关系,尚没有得到学术界的足够重视和清晰解答。

由此,本文在既有文献基础上,以“一带一路”域外的美国和域内的中国和沿线国之间的“三角”政治关系对贸易的影响为切入点,以62个沿线国为样本,追踪中国、美国与沿线国1995—2018年间的政治关系变化,采用定量研究方法来探讨中美两大国之双边政治关系及其分别与沿线国的双边政治关系间的复杂互动,探析其对中国和沿线国贸易增长的影响。

一、美国、中国和沿线国:“三角”政治关系及对贸易影响

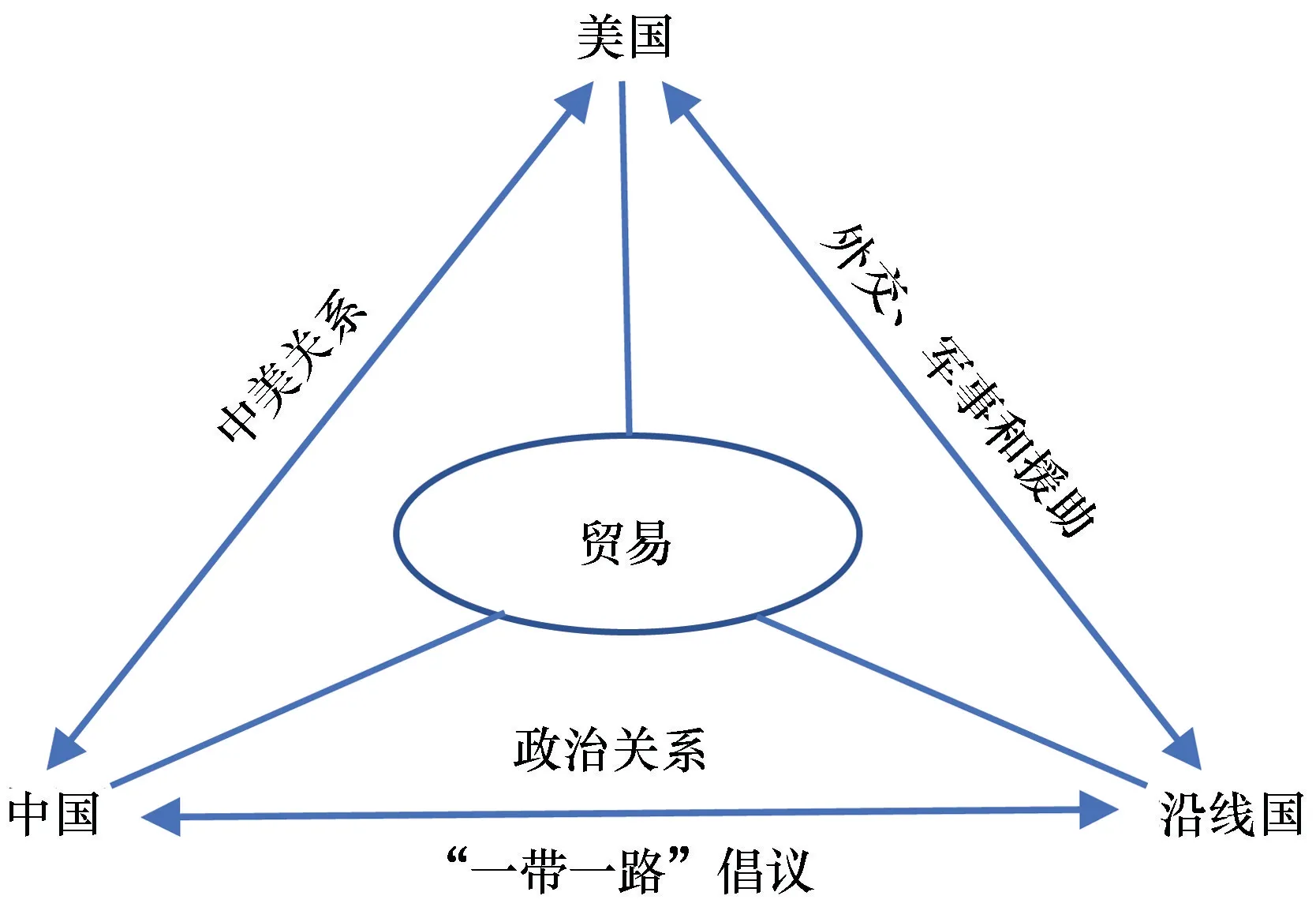

中美两国作为全球主要经济体和国际体系的主要参与者、博弈者,其关系是当代世界最重要的双边关系之一,也是影响中国安全和发展的最重要外部因素。中国经济近年来的高速发展伴随着与国际市场的高度融合:中国已成为全球120以上国家和“一带一路”沿线25国的最大贸易伙伴,也是美国的最主要贸易伙伴之一。中国对世界经济增长的推动日益强化,在国际经济、贸易和金融领域扮演重要的领导角色。美国对中国角色的调试和反应早期对应于亚太区域的单一国家,在“一带一路”倡议提出后更多聚焦于沿线国,形成以美国为域外国家、域内的中国和不特定沿线国组合在内的“三角”政治关系,其内含的三对双边关系互相激荡影响,作用于中国与沿线国的经贸合作(图1)。要厘清域外竞争对中国和沿线国贸易的影响,需要考虑美国对华战略转型与域外竞争以及双边维度的政治关系对贸易的影响。

图1 域外竞争与中国对“一带一路”贸易

1.1 美国的对华战略转型与域外竞争

以2017年12月和2018年1月先后发布的《国家安全战略》和《国防战略》为标志,美国对华战略出现明显转型。美国已明确将中国列为“竞争者”和“战略对手”,综合运用经济、安全、外交等政策手段,以“全政府”竞争战略和美国式的“举国体制”强化对中国的竞争。②Robert Sutter,“Pushback:America’s New China Strategy,” The Diplomat,November 2,2018,https://www.thediplomat.com/2018/11/pushback-americas-new-china-strategy。卸任的特朗普政府和新上任的拜登政府都延续了这一竞争战略。而中美建交后直至2016年的历任美国总统均奉行“接触”战略,试图接纳中国成为国际社会的“正式成员”并成为可分担美国国际责任的“利益攸关者”。③张宇燕、冯维江:“从‘接触’到‘规锁’:美国对华战略意图及中美博弈的四种前景”,《清华金融评论》,2018年第5期,第24页。美国对华战略的转变在奥巴马政府时期就有所显现。奥巴马政府早期显示出了为应对2008年的国际金融危机而采取的重视中美合作、定位中美战略关系、期待建立战略稳定关系的姿态;但2010年开始出台的“重返亚洲”或“亚太再平衡”战略,标志着美国重归对华“两面下注”战略。有学者用对华战略的“漂流”来形容奥巴马政府在“适应”和“防范”中国上的犹疑。④樊吉社:“美国对华战略的漂流:适应抑或防范”,《外交评论》,2013年第1期,第65页。但不少学者指出,当时的中美竞争已大于合作,两国间的战略互疑已明显上升。①朱锋:“奥巴马政府‘转身亚洲’战略与中美关系”,《现代国际关系》,2012年第4期,第1页;王缉思、李侃如著:《中美战略互疑:解析与应对》,社会科学文献出版社,2013年版,第5页。而更早期的克林顿和小布什政府将对华“战略警惕”形成的“防范与遏制”反映在其以“接触”为主轴的对华政策中。②傅梦孜:“美国新政府的对华政策倾向”,《现代国际关系》,2001年第1期,第15页。克林顿政府直至拜登政府的对华政策转型反映了美国认知中的中国对其国家利益的潜在挑战程度变化。

围绕以上对华战略定位及认知变化,美国的“防范”和“竞争”战略反映在其与中国和第三方的两对双边关系上。在“一带一路”倡议提出前,美国与第三方关系主要针对特定国家或地区;倡议提出后,则将“一带一路”区域视为其“防范与遏制”或曰“竞争”的直接针对对象。对美中关系,美国不罕见地以对台军售、西藏和南海等问题对中国施加压力,以延滞中国崛起、迫使或者推动中国作为美国合意的“利益攸关者”行事。在中国以外,通过战后国际秩序形成的庞大盟国和军事基地群,美国形成了实体存在的可用于“防范”中国的现实制度条件。此外,对外援助也是美国实现其国家安全的有效手段。③张慧智、王箫轲:“论美国国家安全战略的第三支柱——‘9·11’以来美国ODA政策的调整与评估”,《世界经济与政治论坛》,2015年第2期,第1页。帮助受援国稳定,防止其倾向包括中国、俄罗斯在内的“对手国”是美国确定对特定国家之对外援助额的核心考量。④马斌:“美国中亚政策的重要工具:经济和军事援助”,《美国问题研究》,2011年第1期,第140页。2016年以来,美国多次宣布其在亚太地区数额不等的安全和经济等领域的对外援助和投资项目,主要涉及“一带一路”沿线国或者澳大利亚这样的美国盟友和伙伴国。

在以上述及的域外竞争行为下,削弱中国经贸优势是美国对华战略转型的核心目标之一。⑤张文宗:“美国对华全面竞争战略及中美关系新变局”,《和平与发展》,2019年第2期,第1页;周玉渊:“美国国际发展合作新战略探析——兼论其对中国的影响”,《太平洋学报》,2019年第12期,第1页。美国2018年发动的对华贸易战既导致中美双边贸易额大幅下降,也产生对包括“一带一路”区域在内的全球经济的负向溢出。国际货币基金组织2019年4月发布的《世界经济展望》报告认为中美贸易战会对全球生产总值(GDP)造成负0.3%的影响。⑥International Monetary Fund,“World Economic Outlook,” April 2,2019,https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019.而各国国内生产总值所受冲击将削弱中国和“一带一路”沿线国对进口品的吸收能力、推动双边贸易下降。但美国对“一带一路”沿线国的施压和针对中国的竞争行为可能会产生较复杂的行为反应。虽然在图1所示的“三角”关系中,沿线国因其经济和军事政治实力多属于相对弱势的一角,但域外国家对华的竞争行为从意愿、行动到合意的反应,尚需要视沿线国自身状况而做具体分析。

其因素之一是中美两国在特定沿线国的贸易地位及对应的结构重要性。自二战以来,长期奉行自由贸易政策的美国将其庞大的国内市场作为拉拢和施压其他国家以求得其合意反应的主要工具:禁止或者限制进入美国市场对与美贸易占据较大市场份额的国家具有更大影响力,针对这些国家的外交施压和对外援助等政策可能会收到更大的效果。反之,若对美贸易所占市场份额较低,而对华贸易份额较高,则较不容易受制于美国竞争行为的威胁。

其因素之二是美国对外援助工具可能具有不完全吻合美国意愿的复合效果。其援助可提高受援国的经济发展潜力和进出口吸收能力,对包括中国在内的其他国家产生贸易创造效应。但同时,还应看到美国援助主要用于购买美国的商品和服务,支持美国发展的同时还需支持其对外战略目标。以对华关系而言,就是设法干扰和阻碍对华经贸往来,产生贸易抑制效应。因此,对外援助的总效果依赖于以上两方面影响的加总,并不必然吻合于美国的政策目标。考虑到中美关系的溢出效应和对外援助的多目标性,可从序贯博弈思路来分析美国对外援助带来的域外竞争特性。其逻辑是,当上一期中美关系变化时,美国可能会将其意愿变化加入下一期援助决策,并将此信号传递给受援国,在下期对中国—沿线国贸易构成影响。

其因素之三是美国与沿线国间已有盟友和军事(基地等)联系的双重影响。盟友和军事联系是美国提供的国际公共产品的重要构成。单纯以安全公共产品供给而论,“搭便车”国家之政治稳定性于其经济发展和贸易增长不无裨益,但也产生了霸权国将其主导的国际公共产品供给变为本国谋取私利的“私物化”问题。①樊勇明:“区域性国际公共产品——简析区域合作的另一个理论视点”,《世界经济与政治》,2008年第1期,第7页;Charles P.Kindleberger,“Dominance and Leadership in the International Economy:Exploitation,Public Goods and Free Rides,”International Studies Quarterly,Vol.25,No.2,1981,pp.242-254.它既表现为霸权国可迫使小国承担更多的成本来购买国际公共产品,也表现为小国需要在包括对外经贸往来等对外政策上更多选择遵从霸权国的利益和需求。②诸如,受美国对华战略转型的影响,在“一带一路”区域内,包括立陶宛和拉脱维亚在内的少量北约成员国就公开宣称中国 为 其 国 家 安 全 的“威 胁”。See:The Associated Press,“Lithuania:Biggest Threats Come from Russia,China,” ABC News,February 4,2020,https://abcnews.go.com/International/wireStory/lithuania-biggest-threats-russia-china-68742887.这样,诸如盟友和军事基地这样的美国与沿线国之间的政治军事联系亦存在复合地对沿线国与中国经贸往来的效应。

1.2 双边维度的政治关系对贸易的影响

“一带一路”倡议是一种提供区域公共产品的尝试。③黄河、戴丽婷:“‘一带一路’公共产品与中国特色大国外交”,《太平洋学报》,2018年第8期,第50页。但各国均具有发展阶段和需求的多样性、复杂性特征,难以完全适用成员国之间缔约并达成对等权利义务交换的规则治理模式。因此,中国和沿线国之间以双边政治关系推动相互需求契合,是推进“一带一路”建设的现实条件,来自中国政府和世界银行的报告均显示了“一带一路”倡议在促进互联互通和降低贸易成本等方面的显著正效应。④Suprabha Baniya,Nadia Rocha and Michele Ruta,“Trade Effects of the New Silk Road:A Gravity Analysis,”Journal of Development Economics,Vol.146,2020,pp.1-18.因各国保有对不同国家贸易的选择性制度安排,高层访问等承载的双边政治关系可为这种选择性制度安排提供一种可排除他国的、有利于关系双方之微观主体的期限和强度各异的非纯公共产品。

作为非纯公共产品的双边政治关系之作用表现在以下四方面。首先,良好的双边政治关系可更有效地降低因贸易争端带来的贸易损失。⑤Harold Creusen and Arjan Lejour,“Market Entry and Economic Diplomacy,”Applied Economic Letters,Vol.20,No.5,2013,pp.504-507.其次,良好政治关系会带给企业、消费者和其他经济主体正效用,这使得当事国的进口需求曲线右移并带来贸易增长。⑥Brian M.Pollins,“Does Trade Still Follow Flags?”The American Political Science Review,Vol.83,No.2,1989,pp.465-480.比如,对政府管制或国有企业作用较强的东道国,良好的政治关系可转为东道国贸易伙伴优先选择的激励信号;或由政治关系影响消费者对特定国家的偏好,以需求上升带动贸易增长。再次,在引入贸易商的理性预期后,良好的政治关系可对微观企业发出较强的信号,缩减政治关系恶化带来的风险和不确定性。⑦Li Quan and David Sacko,“The(Ir)relevance of Militarized Interstate Disputes for International Trade,”International Studies Quarterly,Vol.46,2002,pp.11-43;Volker Nitsch,“State Visits and International Trade,”The World Economy,Vol.30,No.12,2007,pp.1797-1816.最后,出口企业在获取东道国贸易信息方面居于劣势,容易因信息收集的外部性而投入不足导致市场失灵,而以政府发出作为公共产品的政治关系信号可推动贸易达到最优水平。⑧Mina Yakop and Peter A.G.van Bergeijk,“Economic Diplomacy,Trade and Developing Countries,”Cambridge Journal of Regions,Economy and Society,Vol.4,No.2,2011,pp.253-267.因此,主流研究普遍认同双边政治关系对贸易的激励作用。⑨Shiro P.Armstrong,“The Politics of Japan-China Trade and the Role of the World Trade System,”The World Economy,Vol.35,No.9,2012,pp.1102-1120.

但政治关系对贸易影响的实证文献存在一些需要关注的问题。最重要者与政治关系概念的内涵和边界不够清晰有关,研究者只能依据数据可得性使用内涵可能差异很大的代理变量。比如,有研究依据新闻报道获取事件信息并基于不同的赋权方式构造反映两国冲突—合作程度的指标,也有研究使用联合国大会投票相似度指标来反映一国政治立场及其与特定国家的政治利益一致性,还有一些研究使用驻外领馆数量、高层访问作为度量指标。不同测量指标反映了政治关系的特定侧面,导致不少实证研究因指标和样本选取差异而得到不同结果。①Volker Nitsch,“State Visits and International Trade,”The World Economy,Vol.30,No.12,2007,pp.1797-1816;Keith Head and John Ries,“Do Trade Missions Increase Trade,”Canadian Journal of Economics,Vol.43,No.3,2010,pp.754-775.同时,因政治关系的非纯公共产品特征,高层访问等指标度量的政治关系可能不是非竞争的,其有限的受益范围和时期决定政治关系可能还具有“摊薄”特性,高层访问的大国和小国之收益可能是异质性的。在政治关系之影响分析中需考虑国家异质性因素,还要将对政治关系不同侧面的度量同时纳入来进行分析。诸如,除将外交访问和外交机构数量作为政治关系强度的度量外,还应考察双边关系投资强度及其显化指标。

另一个需要关注的问题是双边贸易往往受到扰动力的影响。扰动力是指称推动贸易量偏离当前贸易发展趋势的因素,可区分为推升力和冲突力,前者包括增量的缩减贸易成本、运输成本的制度安排以及促进经贸发展的政治关系增量,后者则来自双方的产业竞争、贸易利益分配以及域外国家的竞争行为等。从本文的研究主题着眼,我们仅考虑美国域外竞争形成的冲突力的影响。域外竞争导致中国与沿线国的政治交往和政治关系维系与中美关系变化之间形成序贯博弈情形。亦即,当期的中美关系恶化会提升中国在下一期加强与沿线国政治关系的意愿,以获得沿线国的政治支持,改变自身与美国的博弈地位,通过提升与沿线国的贸易弥补与美国贸易的可能下降。如果观察到域外国家在沿线国针对中国的竞争行为,则下一期提升中国和沿线国的政治关系还可以防止沿线国偏向域外国家,以保持中国在沿线国的经济贸易地位。因此,实证研究中需要考虑中国—沿线国和中美两对双边政治关系的互动影响。

二、模型设定与数据说明

2.1 变量选取与描述

本文使用的被解释变量为中国与“一带一路”沿线国的双边贸易额,但为了突出域外竞争意欲遏制中国经贸优势的问题,还将区分中国向沿线国的出口和进口来分别作为被解释变量进行实证,以突出“三角”政治关系对中国—沿线国进出口贸易影响的稳健性及可能差异性。以下对本文使用的解释变量进行逐一解释和说明。

(1)中国—沿线国政治关系度量。领导人互访是国家间政治关系亲密度的重要表现。领导人需要考量其无法参与国内事务而需付出的较高的政治机会成本以及出访将带来的政治关系收益,仅当后者超越前者,且由较低层级官员前期的多轮磋商协调并取得可信的政治成果后,才可能推动互访的实现。②需说明的是,虽然已有研究给出了中国与主要大国间基于新闻报道获取事件信息构造的政治关系指标,但未覆盖“一带一路”沿线国;使用联合国大会投票一致性数据会掺杂进各国间的议题联系和利益交换问题,可能不足以全面客观反映两国间的真实政治关系。参见孙忆、孙宇辰:“自由贸易协定能提升国家间亲密度吗?——基于中国周边FTA的实证分析”,《世界经济与政治》,2017年第4期,第129页。本文以中国与东道国的高层互访次数作为中国与“一带一路”沿线国政治关系的一个度量。需说明的是,本文仅考虑国家主席和总理等政府首脑以及包括政治局常委在内的副国家级领导人的访问,这是因为国家领导人的出访成本更大,且出访中往往讨论两国间的全局性问题,对两国的影响具有规模性和权威性。为保证数据可信度,通过《中国外交》中记录的外交事件,收集中国与沿线国相应层级领导人的互访数据。

本文还使用中国与“一带一路”沿线国的建交持续期来刻画时间序列上累积的政治关系投资强度。选择这一指标的理由在于,它与高层互访变量居于政治关系的不同维度,且因为新中国成立后长期面临的域外竞争以及台湾问题等对中国和沿线国关系的干扰,与中国建交意味着承认中国为独立国家,在事关中国核心利益的问题上尊重和支持中国。建交持续期的拉长意味着双方具有投资双边政治关系的意愿和行动,是维持和提升政治关系的重要表征。

(2)中美政治关系和域外竞争度量。中美政治关系用清华大学《中国与大国关系数据库》提供的中美关系指数。域外竞争从美国—沿线国政治关系以及美国和中国在沿线国的贸易地位两方面进行度量。其中,美国—沿线国政治关系表现之一是反映在特定年份美国给予沿线国的政治关系投资强度度量,使用美国对沿线国的对外援助指标表征,数据来自美国国际开发署。因不同援助类型均服务于美国对沿线国的政治关系投资,具有相似的政策目标和政策约束,我们不区分美国对外援助的具体类型。美国—沿线国政治关系表现之二是反映在时间维度上累积的关系投资强度,它尤为突出地表现在美国作为霸权国与一定数量沿线国所缔结的盟国关系上。因北约是美国为主导的国际军事集团组织,以沿线国是不是北约成员国为度量,另一个替代性的度量是沿线国境内是否有美国的军事基地存在,如是则赋值“1”,否则赋值为“0”。

中美两国在沿线国的贸易地位可反映沿线国对两国的贸易依赖程度,进而影响到沿线国面对域外国家竞争行为时的战略选择。本文用美国和中国在沿线国市场上的贸易份额比值来衡量美国在沿线国的贸易地位。

(3)引力模型变量。因本文主要使用引力模型进行实证检验工作,除中国和沿线国经济规模之外,使用中国与沿线国之间地理距离来控制运输成本因素。经济规模用国内生产总值度量,其数据来自世界银行,地理距离数据来自前瞻研究和国际信息中心(CEPII)数据库。

(4)其他控制变量。除引力模型变量外,还纳入自由贸易协定、共同边界和中欧班列三个控制变量。其中,如中国和沿线国签订自由贸易协定,更优惠的贸易政策安排对双方贸易往来会产生激励作用。共同边界则着眼于相邻国家因运输距离短而导致物流运输成本较低这一优势。此外,中欧班列是往来于中国、欧洲和“一带一路”沿线国的集装箱国际铁路联运班列,可明显提升班列途经的沿线国货物贸易的选择空间和运输便捷性,对中国与沿线国贸易产生影响,也将其作为控制变量进入实证检验。

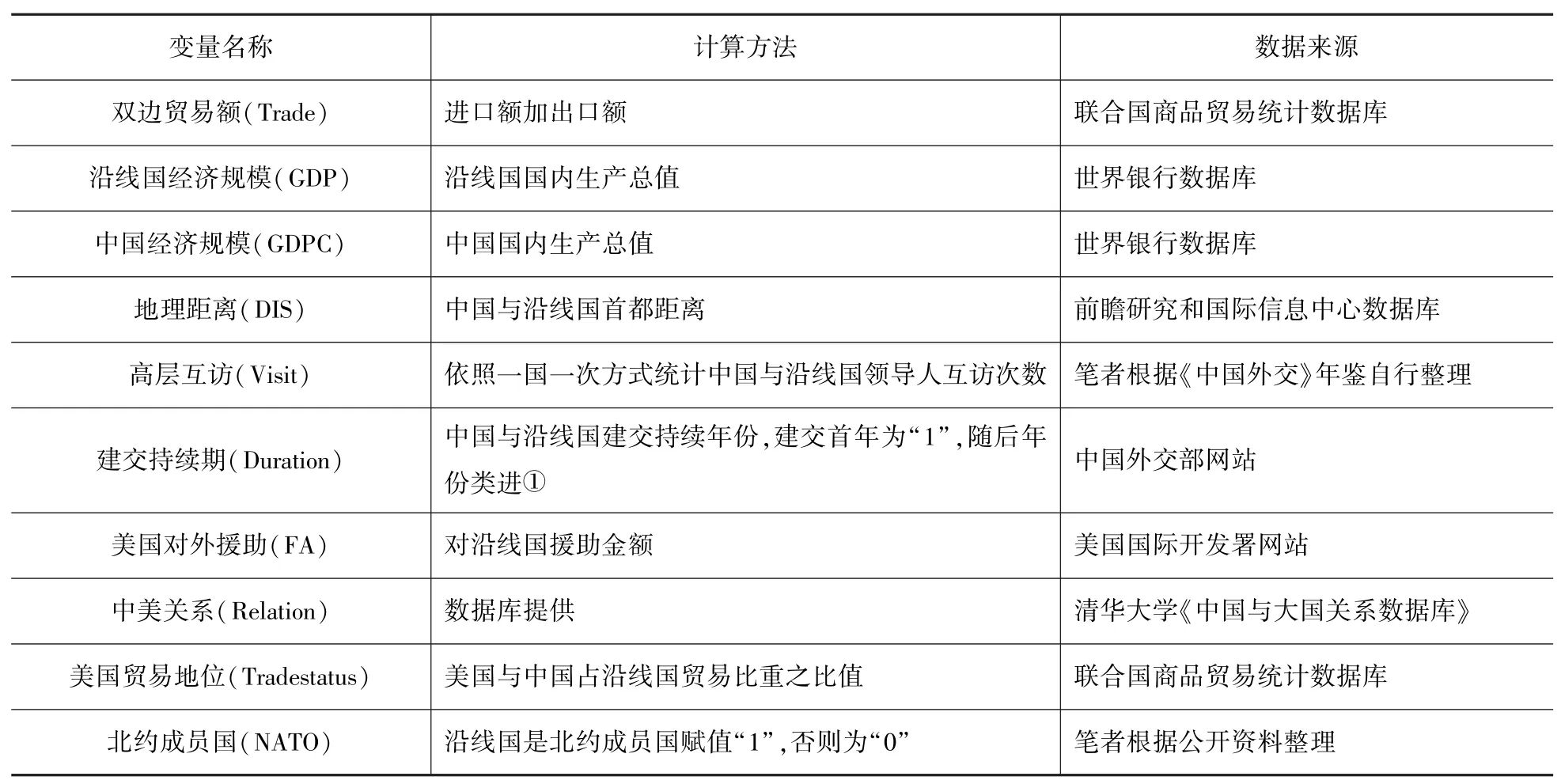

表1 变量名称、含义、计算方法与数据来源

续表

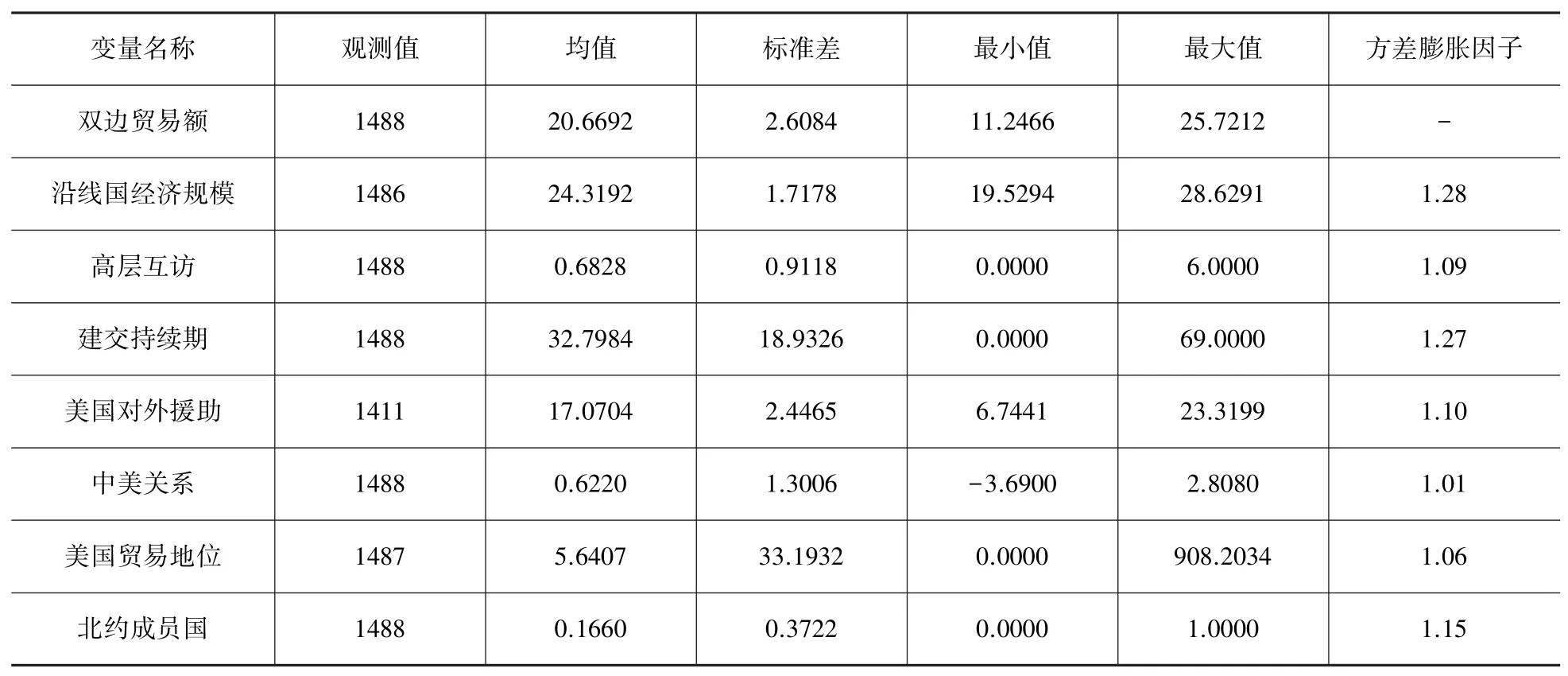

通过对数据的收集整理,最终形成1995—2018年62个“一带一路”沿线国截面组成的面板数据,对双边贸易额、沿线国经济规模和美国对外援助变量取自然对数以降低数据的变异性,相关变量的描述性统计见表2。①数据起点时期的选择是考虑到样本中的苏联国家系1991年苏联解体以后方独立,一些东欧国家也诞生于1990年代上半期,因此选择1995年作为起点时期可保证绝大多数样本数据的可得性和完整性。考虑到本文新引入变量的平稳性及变量间的潜在多重共线性问题,会使得回归结果产生偏误,单位根检验发现,本文引入的高层互访、美国贸易地位及其对外援助均为平稳变量,不会出现伪回归问题;方差膨胀因子检验则表明,所有解释变量的方差膨胀因子均小于2(表2),显示并不存在明显的多重共线性问题。

表2 主要变量的描述性统计

2.2 回归模型设定

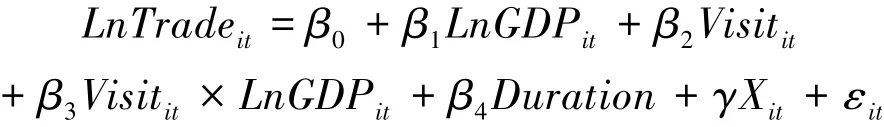

为探究域外竞争、政治关系对中国和沿线国贸易的影响,本文分为三个步骤进行实证检验。首先不考虑域外竞争因素,基于引力模型来构建基础模型。其核心思路是双边贸易量主要由贸易双方的经济总量和以地理距离衡量的运输成本决定。令Xit为控制变量组,包括中国经济规模、地理距离、自由贸易协定、共同边界和中欧班列等变量,εit为残差项。引入高层互访与沿线国经济规模的交互项Visitit×LnGDPit,用以估计政治关系可能存在的“摊薄”效应,可得到以下实证模型:

其次,将域外竞争纳入模型。在以上模型基础上,增加中美关系变量以及美国对外援助、北约成员国和美国贸易地位等3个域外竞争变量。最后,纳入政治关系影响的异质性和交互影响。当期中美关系变化后中美两国均有激励调整其与沿线国的政治关系,并通过下一期的高层互访和对外援助等予以显示,高层互访和对外援助效果还受制于美国在沿线国贸易地位,故此引入5个交互项来加以考虑。其中,高层互访与滞后一期中美关系和美国贸易地位分别进行交互用以探讨中国和沿线国高层互访受上一期中美关系变化的影响,以及美国在沿线国贸易地位对高层互访效果的异质性影响。美国对外援助和滞后一期中美关系交互用于分析美国对外援助受上一期中美关系变化的影响,美国对外援助与美国贸易地位和北约成员国的交互则分别衡量美国对外援助之于沿线国影响的异质性。

2.3 初步的经验观察

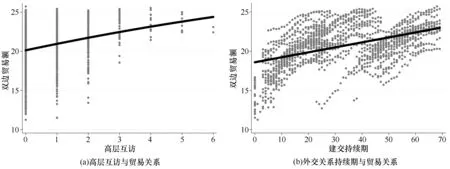

在开始正式回归前,先对数据间关系进行初步的描述性分析,以检验前文的理论分析是否符合数据的实际情况。首先观察中国与沿线国政治关系对双边贸易的影响。分别以高层互访和外交关系持续期为横轴,以双边贸易额对数值为纵轴来绘制二者关系的散点图(图2),可见,整体而言,中国与沿线国之间高层互访次数较多的国家双边贸易额也倾向于上升,二者呈现出较明显的正相关关系;外交关系持续期也与双边贸易额正向关联。这都显示,中国与沿线国的政治关系改善对双边贸易产生了促进作用,与前文的理论分析一致。

图2 中国与沿线国政治关系与双边贸易额散点图

其次观察域外竞争与中国对沿线国政治关系和贸易的统计分析结果。以美国对外援助为横轴,中国与沿线国双边贸易额对数值为纵轴绘制散点图并进行拟合可见,两者关系拟合线呈较平缓的“U”形(图3),这表明不存在美国对外援助增加削弱中国与沿线国贸易的线性关系,而代之以低援助状况下美国对外援助与中国对沿线国贸易间的负向关系和高援助时二者间的正向关系。联系理论分析中论及的对外援助的贸易抑制效应和贸易创造效应,经验观察结果显示了将对外援助作为域外竞争工具的复杂性。

为使以上结果更加严谨,进一步筛选出接受美国对外援助较高和较低的“一带一路”沿线国,并分别绘制散点图进行分析(图4)。①筛选过程如下:首先求出62个国家24年间接受美国援助数额的总体均值及各国24年间接受美国援助数额的均值,将各国之均值数据除以总体均值,其分布如下:比值大于等于1的国家包括巴基斯坦、俄罗斯、约旦、以色列、埃及、伊拉克和阿富汗,位于0.75~1之间的国家有印度尼西亚、乌克兰、波兰和叙利亚,位于0.5~0.75的国家有孟加拉国、菲律宾、格鲁吉亚、黎巴嫩和印度,位于0.25~0.5的国家有尼泊尔、哈萨克斯坦、亚美尼亚、越南、波黑、土耳其和也门,剩余39个国家的比值分布于0~0.25。选取比值高于0.75的10个国家和比值低于0.25的39个国家分别作为接受高援助和低援助的国家。此外,本文还利用标准化的方法进行筛选:首先求出各国24年间接受美国援助数额的均值,找出各国接受援助最大值和最小值,计算(均值—最小值)/(最大值—最小值),可将援助金额标准化为0~1的数值。我们发现数据集中在0~0.1之间,将数据排序,前10位和后39位国家与上述筛选结果一致。可见,高援助国家接受的援助金额和与中国贸易的关系呈现微弱的倒“U”形,亦即,其接受美国对外援助仍会产生贸易创造效应,但当援助金额很高时贸易抑制效应开始显现,对外援助显示出一定的域外竞争工具作用。对低援助国家而言,接受美国援助与中国与沿线国贸易的关系并不明显,仍显示出对外援助作为域外竞争工具的复杂性。

图3 美国对沿线国的援助和中国与沿线国贸易的关系

图4 不同类型援助接受国和中国对沿线国贸易的关系

三、回归结果及相关分析

本文的实证分析中先选用混合OLS模型来观测数据间关系的大致方向,随后使用豪斯曼检验,其结果显示P值为0.0000,提示应拒绝原假设而选择固定效应模型。首先对总体样本进行回归分析,并将所有解释变量滞后一期以检验模型可能存在的内生性问题。其次,为分析域外竞争和政治关系影响的差异性,一方面将被解释变量区分为中国从沿线国进口和向沿线国出口两个子样本,另一方面按照美国援助额区分高援助国家组和低援助国家组分别展开实证研究。

3.1 总体实证结论及分析

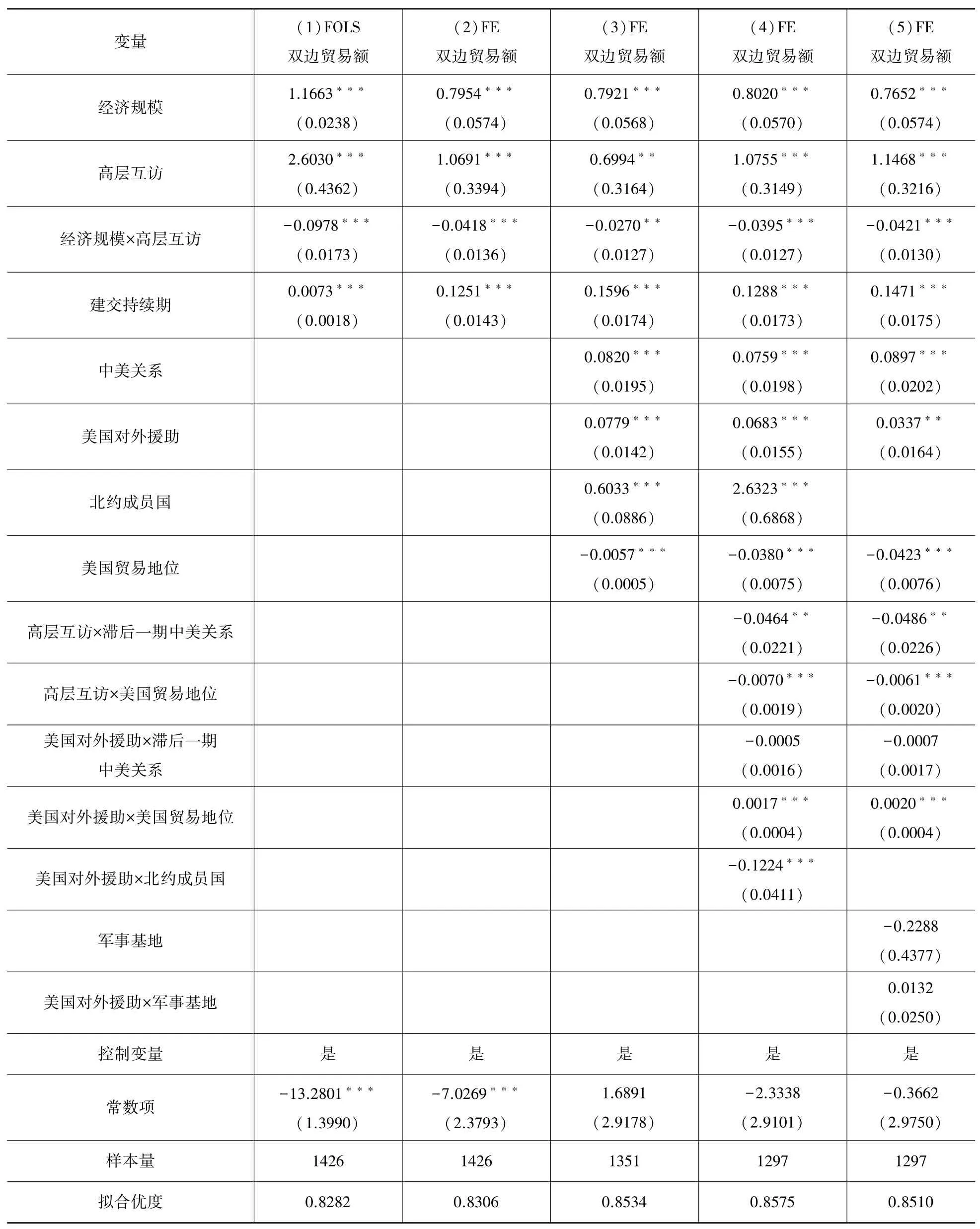

表3 的模型(1)使用FOLS回归估计中国与沿线国的政治关系对双边贸易的作用。可见,沿线国经济规模对双边贸易的影响显著为正,与引力模型预测相符。对中国与沿线国的政治关系,无论是以政治事件衡量的高层互访变量还是以时间维度衡量的建交持续期,均正向显著地促进双边贸易,与现有实证文献的结论吻合。①王学君、田曦:“外交访问的贸易创造效应——中国的证据”,《国际贸易问题》,2017年第6期,第15页;杨攻研、刘洪钟:“政治关系、经济权力与贸易往来:来自东亚的证据”,《世界经济与政治》,2015年第12期,第110页。但模型(1)还发现了中国与沿线国高层互访存在受沿线国经济规模负向影响的政治关系“摊薄”效应。亦即,同样的高层访问频度下,沿线国经济规模上升1%会使得政治关系的贸易促进作用下降约0.094%,体现了以高层访问度量的政治关系的非纯公共产品特征和竞争性。其解释在于,单次高层出访一般总会伴随一定数量的企业家并签署一定数量的经济贸易合同,出访收益难以充分覆盖到两国的所有企业,显然较小经济规模的沿线国从高层互访中的受益相对较大。模型(2)使用个体固定效应估计政治关系对贸易的影响,其结果与模型(1)一致,同时高层出访的“摊薄”效应在模型(3)、(4)、(5)中仍很显著,表明了以上结果的稳健性。

表3 域外竞争和政治关系对中国和沿线国贸易影响的全样本回归结果

续表

模型(3)中加入了中美政治关系以及美国加之于沿线国的域外竞争变量。回归结果显示,中美关系变量系数是正向显著的,说明中美之间的政治关系改善促进中国与沿线国的双边贸易,而中美关系的紧张会抑制中国与沿线国的双边贸易,中美关系溢出效应的方向与中美关系变化方向一致。从机理来看,中国长期以来一直是美国的重要贸易伙伴之一,中美关系恶化既表现在趋于上升的贸易运输成本,也体现在两国有差异地受到削弱的经济和贸易增长预期,并通过这两个世界大国溢出到包括“一带一路”沿线国在内的世界其他国家。

接下来分析模型(3)中美国域外竞争变量的影响。回归结果显示,美国对沿线国的援助正向显著地促进了中国与沿线国的贸易,作为域外竞争政策工具的对外援助并未产生贸易抑制效应。虽然美国试图通过对受援助国家的拉拢和施压来干扰其与中国正常的经贸往来,但对外援助存在另一政策效果:对受援国而言,其接受的域外援助可促进其对外国商品和服务的(进口)吸收能力,产生贸易创造效应。中国作为贸易大国同样可从中获益,由此促进了中国与沿线国的贸易发展。同样,作为美国盟友的北约成员国变量也产生了类同的贸易影响。亦即,受益于美国提供的安全公共产品,“搭便车”的北约盟国的政治稳定性为其经济发展和贸易增长提供了稳定的政治环境,也对这些国家与中国的贸易产生显著正向影响。此外,美国在沿线国贸易地位对中国与沿线国贸易的影响显著为负,体现了美国霸权对沿线国战略选择的影响,以及沿线国受美国域外竞争政策影响的差异性。亦即,较强的美国贸易地位赋予了其域外竞争对沿线国的较强影响力:禁止或限制进入美国市场对这些国家的影响程度更深,受美国施压或者担忧惩罚不利于这些国家与中国的贸易增长。

为更好地理解中国、美国与沿线国的“三角”政治关系间的复杂互动,模型(4)中引入了中美关系、美国在沿线国的贸易地位以及美国盟国分别和中国与沿线国高层互访及美国对外援助的交互项。可见,中国和沿线国高层互访相关的两个交互项系数均显著为负。其中,高层互访与滞后一期中美关系显著为负的交互项估计结果表明,中国和沿线国高层互访的贸易促进效应具有状态依赖的特征:上一期中美关系恶化时,中国与沿线国的高层互访对贸易的促进作用会增强;当上一期中美关系改善时,这种促进作用会减弱。这一结果可以用序贯博弈的思路来分析:当观察到中美关系恶化时,中国政府有更强的激励加强与沿线国的政治关系,或者是防范沿线国倾向域外国家,或者是获得沿线国政治支持,与沿线国政治关系的加强可以减轻中美关系恶化带来的冲突力的负面影响,也可由市场转向弥补因为中美关系恶化而承压的对外贸易,使得高层互访对贸易的促进作用得以加强。反之,当上一期中美关系改善时,加强政治关系的竞争动机受到削弱,对中国和沿线国贸易的促进作用也因此下降。此外,中国与沿线国高层互访与美国贸易地位交互项显著为负的结果表明,若沿线国对外贸易中美国占据较大份额,中国试图通过政治关系的加强来提升双边贸易的努力难以奏效。之前的经验观察已经表明了中国的高层互访更多选择美国贸易地位较低国家的事实,印证了中国选择高层互访对象国的理性特征;从沿线国角度观察,在美国贸易地位较高的情形下,进一步发展对华关系无疑会面对美国的域外竞争压力、承担丧失美国市场的风险,对追求自身利益最大化的国家而言是不理性的行为。

从域外竞争的角度分析,美国对沿线国的援助与滞后一期中美关系的交互项系数并不显著,无法证明中美关系变化与美国对外援助的交互影响,但援助与美国在沿线国的贸易地位以及北约成员国变量交互项的估计结果均显著但符号正好相反。由模型(4)回归结果可见,一方面,美国贸易地位与其对外援助交互项的系数显著为正,这与模型(3)中美国贸易地位对中国和沿线国贸易的抑制效应构成鲜明对比。这说明,美国贸易地位的提高仍然有助于对沿线国援助的贸易创造效应。另一方面,援助与北约成员国变量交互项的系数显著为负的回归结果说明,作为域外竞争工具的美国对外援助仅当作用于北约成员国时方表现出显著的贸易抑制作用。这提示我们,要实现域外竞争政策目标,单纯对外援助并不一定有效,它可能还需要匹配以政治、军事等手段对受援国之选择行为的直接影响,方能实现援助所诉求的“美国的利益”。综合来看,无论是北约盟国变量还是对外援助变量,其对中国与沿线国贸易的影响都是复合的,并未出现域外竞争者诉求的对中国和沿线国贸易联系的单纯抑制效应。

由于盟友和军事基地均可体现美国与沿线国的政治军事联系,为检验以上回归结果的稳健性,本文还使用军事基地变量替代北约盟国变量,得到表3中模型(5)所示的回归结果。可见,除军事基地本身不显著之外,其余变量回归结果与模型(4)基本一致,验证了上述结论的稳健性。对军事基地影响不稳健性的解释在于,北约盟国是以国家间缔约形成的由霸权国刚性提供安全公共产品的制度设计,但在沿线国设置的军事基地却并不必然与美国对沿线国的安全义务有关。诸如,“9·11”事件后,美国为了阿富汗战争的需要,曾经在中亚多个国家设置军事基地以支援其在阿富汗的战事,但这些军事基地均没有伴随美国和中亚国家的条约型政治军事关系,因此,其贸易创造效应并不明显,这一点为模型(5)的实证结果所证实。与此相对应,美国对中亚等国家的对外援助较大意义上也是为了求得这些国家允许其维持军事基地的存在,因而援助也少有抑制“对手国”经济贸易联系的使命和真实效应,这与模型(5)的回归结果完全吻合。

为减轻模型内生性问题对回归结果的影响,本文将所有的解释变量滞后一期进行回归估计,回归结果如表4所示。与表3进行对比,发现作为稳健性检验的模型(5)中,对外援助项及高层互访与美国贸易地位的交互项重新显著,再次验证上文结论的稳健性,其余各项回归结果均与表3一致。除此之外,使用面板校正误差模型(PCSE)等方法进行估计都可验证本文结论的稳健性。

表4 解释变量滞后一期的域外竞争和政治关系影响的回归结果

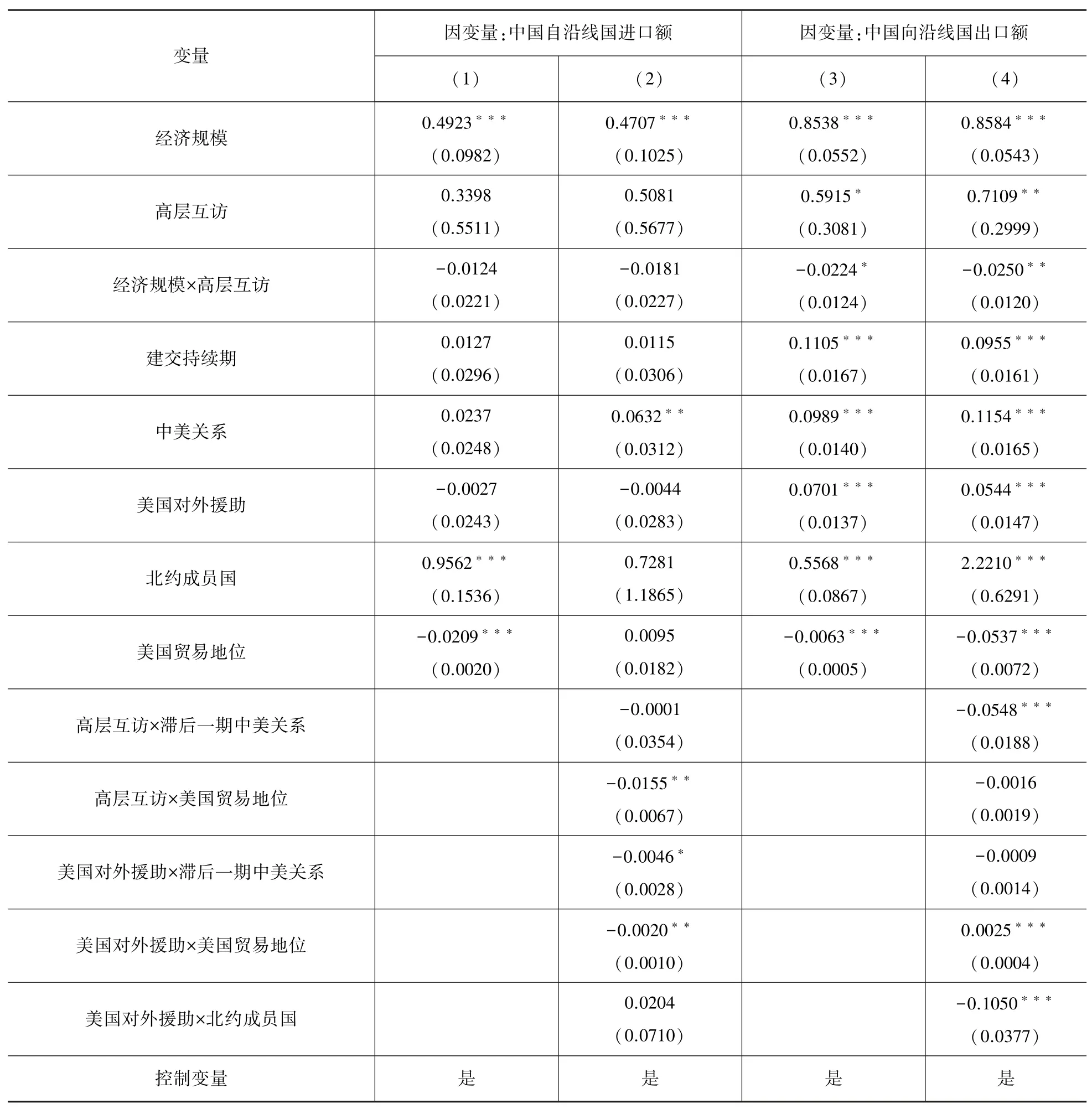

3.2 进口和出口子样本实证结论及分析

为突出来自美国的域外竞争意欲遏制中国的经济和贸易优势、更多针对中国出口的问题,以下区分进口和出口两个子样本,分别进行回归。此外,美国贸易地位变量在两个子样本中分别对应着进口和出口之比值。由表5可见,中国和沿线国间政治关系对中国出口影响较显著,高层互访和建交持续期均正向显著促进中国向沿线国的出口贸易,但这两个政治关系变量对中国从沿线国进口的影响不显著。除此之外,高层互访与沿线国经济规模交互项系数仍为负,但仅在被解释变量为出口额时显著,说明区分子样本后“摊薄”效应有所弱化。整体看来,被解释变量为进口额时的回归结果与全样本相比,除不显著的变量之外,并无明显本质差异,但被解释变量为出口额时的回归结果与全样本更加一致。其原因可能在于中国从沿线国进口额均值低于出口额但极值更多、离散程度更高的实际情况,使得出口子样本回归结果较为显著,但总体上仍支持全样本回归结果的稳健性。

表5 区分进出口子样本的域外竞争和政治关系对中国和沿线国贸易影响的回归结果

续表

对比进口和出口子样本的回归结果,可发现相较于进口,中美关系变化对中国出口有更显著影响,说明中美关系恶化主要影响沿线国对中国商品和服务的吸收能力。进一步,考虑中美两国在上一期双边关系变化后的序贯博弈之影响。中国与沿线国高层互访和滞后期中美关系交互项的系数仍为负,但仅在出口子样本中显著,说明上一期中美关系恶化后中国与沿线国的高层互访对中国出口的影响更为显著。结合前述的中美关系恶化仅负向影响中国出口的回归结果,可证实高层互访起到了防止沿线国倾向域外竞争者、稳定双边贸易的作用。

颇耐人寻味的是,美国对外援助并不促进沿线国向中国的出口,但却激励中国向沿线国的出口。这一结论从侧面反映了美国对外援助并不倾向于直接增加受援国的生产和贸易能力,而是更多作用于其对进口商品和服务的吸收能力,这一效应部分地溢出到了对中国商品和服务的需求上。另外,全样本回归结果未能证实的美国对外援助与滞后期中美关系的交互作用在中国进口子样本中表现为负向显著,对外援助与美国在沿线国贸易地位的交互也显著负向作用于中国自沿线国的进口,这进一步证实了美国对外援助在不同情境下的复合效应。

更进一步,出口子样本的回归结果再次证实了北约成员国接受美国援助后对中国出口的抑制效应,说明作为域外竞争工具的对外援助的作用仍主要限于其北约盟国的自中国进口。另一个衡量域外竞争的美国贸易地位变量也表现出主要抑制中国出口的结果,但对沿线国出口的影响却并不很显著,而且当其交互中国与沿线国高层互访后,对美国贸易地位较低国家而言,高层互访对其出口的激励效应也更为显著,这与全样本回归结果相同。不过当被解释变量为中国出口额时该系数为负却不显著,一个解释是虽然高层互访的“摊薄”效应对沿线国出口不显著,但却显著激励美国贸易地位较低国家的对华出口,高层互访对沿线国出口的重要性和提升政治关系的激励得以显现。

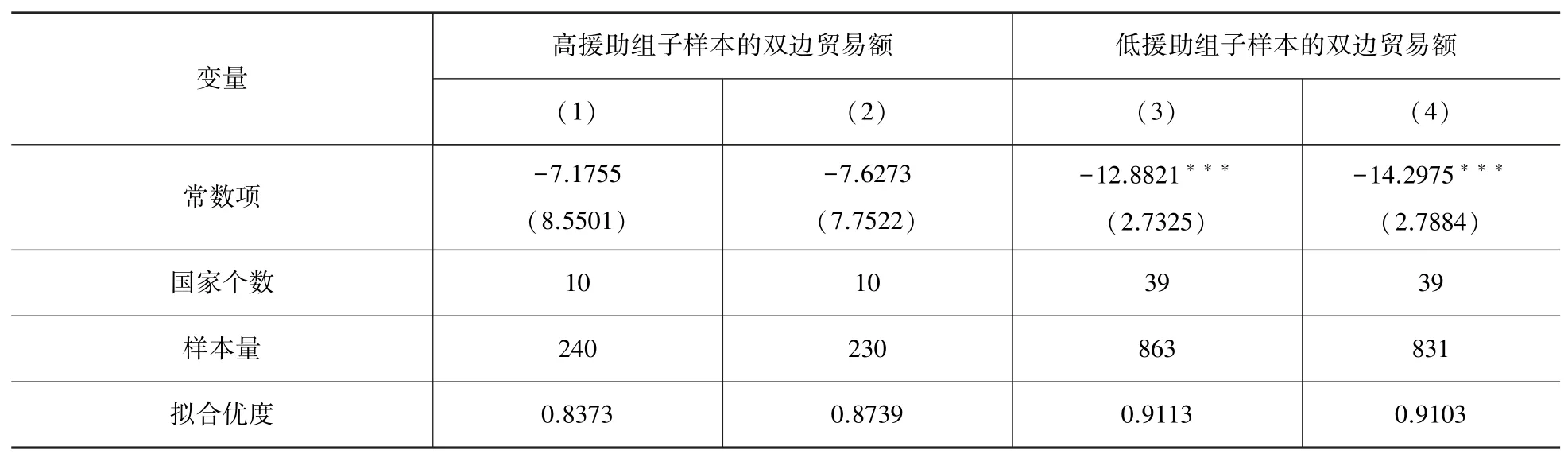

3.3 不同援助规模子样本实证结论及分析

本文的经验观察部分讨论了受域外国家援助规模差异对中国和沿线国贸易的影响可能有所差异的问题,一般认知中受援助规模往往反映域外竞争的强度,受援国可能对此有差异化的行为反应,接下来通过区分高援助组和低援助组国家组并进行回归来探究可能存在的域外竞争和政治关系对中国和沿线国贸易的差异性影响。由表6的回归结果可见,中国和沿线国的高层互访变量及其与沿线国经济规模的交互项尽管不显著,但回归系数符号仍与全样本回归结果相同;而建交持续期变量对不同国家组与中国贸易的推动作用再次得到证实。

值得注意的是引入序贯博弈后中国与沿线国高层互访和中美关系滞后期交互项对中国和沿线国贸易的差异化影响。在上一期中美关系恶化条件下,当期中国和沿线国间高层互访对贸易的促进效应主要发生在低援助国家组,高援助国家组交互项符号为负但不显著,说明高援助国家组受域外竞争因素掣肘,难以显著提升与中国的贸易关系。

按照援助规模区分不同子样本后,同一子样本内仍显示出了美国对外援助对中国和沿线国贸易的促进作用,且在表6的所有模型中均显著。与全样本回归结果相比,援助与北约成员国变量交互项均显著为负,支持全样本回归结果。但美国贸易地位与援助交互项在不同子样本间出现相反的结果:高援助组的系数显著为负,意味着尽管这一组国家得到较多的美国对外援助,但因美国贸易地位较低,援助仍可产生对中国和沿线国贸易的促进作用;而低援助组的系数显著为正,说明这一组别国家中美国贸易地位的提高也会激励美国对外援助产生明显的贸易创造效应。与此同时,美国贸易地位变量对中国和沿线国贸易的抑制效应以及援助、北约成员国变量对贸易的激励效应仍然得到验证,再次印证了这些域外竞争工具对中国和沿线国贸易影响的复合作用,它并不必然趋同于域外竞争者的政策目标。

表6 不同援助子样本的域外竞争和政治关系对中国和沿线国贸易影响的回归结果

续表

四、结 论

中国和沿线国的双边政治关系对推动“一带一路”倡议落实和双边经济贸易发展具有重要影响。但这一倡议的推进也使得域外国家担忧其影响力下滑,进而促使其实施以制衡、干扰和阻碍为目标的域外竞争政策。在美国将中国视为“竞争者”和“对手”的对华战略转型中,既会将大国竞争战略直接投射到中美关系变化中,中美关系变化必不可免地溢出到包括“一带一路”沿线国在内的世界其他国家,也表现为美国采取的针对第三国的域外竞争行为,导致中国防御性地以与沿线国双边政治关系的维护和提升来应对域外竞争压力。中国、美国和沿线国之间“三角”政治关系的复杂互动影响中国与沿线国之间的经济贸易往来。

本文使用中国和62个“一带一路”沿线国1995—2018年的年度数据建立面板模型,实证检验“三角”政治关系及其互动对中国和沿线国贸易的影响。研究发现:(1)中国和沿线国之间的高层互访和建交持续期均有助于促进双边贸易,但中美关系紧张会溢出到沿线国,抑制其与中国的双边贸易,美国在沿线国的较强贸易地位也会削弱中国和沿线国的双边贸易。(2)作为美国的域外竞争工具,对外援助和盟国对中国和沿线国贸易具有复合影响。这表现为接受美国对外援助和盟国身份单独都会产生促进沿线国与中国贸易的贸易创造效应,但接受美国援助且是盟国的身份却产生贸易抑制效应。(3)当把中美关系变化的序贯博弈纳入研究后发现,上一期中美关系恶化后,中国和沿线国之间的高层互访对双边贸易的激励作用会显著增强,这一访问的效果主要发生在美国贸易地位较低的沿线国;但中美关系恶化后,美国对外援助对中国和沿线国的贸易抑制效应却不明显,这表现出美国域外竞争政策工具之作用发挥的明显局限性。(4)当区分进口和出口并分别进行研究时,中国和沿线国政治关系更有助于促进中国出口,但同时也激励美国贸易地位较低国家的对华出口。(5)按照美国对外援助规模区分不同国家后,在中美关系恶化背景下,中国和沿线国间高层互访对贸易的促进效应主要发生在低援助国家组,而高援助国家组受域外竞争因素掣肘,难以显著提升与中国的贸易关系。

由此可见,来自美国的域外竞争确实会对中国和沿线国双边贸易造成一定的困扰,但它主要表现在接受美国援助的盟国和接受美国援助较高的沿线国,而且,这些政策工具自身又会产生激励中国和沿线国贸易的作用。总体上看,来自美国的域外竞争压力对中国和沿线国贸易及“一带一路”倡议推进的影响并不很强,它也并不必然趋同于作为域外竞争者的美国的政策目标。即便拜登新政府上台后,美国开始缓和与盟友关系,企图以其与盟友的协作施压中国,改变其认知的在与中国进行影响力竞争时的不利态势,但由设想到现实,面临巨大的几难以克服的挑战。这就是,美国对外援助占国内生产总值比重已从1960年代初期的1.08%降至2019年的0.06%,①数据来源于世界银行(World Bank)和美国国际开发署(USAID)。拜登新政府面对疫情冲击、巨额财政赤字和基础设施建设资金缺口等内政和资源配置方面的严峻挑战,2001—2009年曾因反恐战争而小幅增加的对外援助已难以重现,已无能力再以援助等工具激励盟国乃至第三国从经济贸易上追随其对华博弈战略。拜登新政府扬弃特朗普时代的“四面树敌”战略而改由拉拢盟友制华,将很难从经贸上找到支撑点和利益交融点。反之,“一带一路”倡议所倡导的跨境基础设施互联互通和国际产能合作是推动各国生产和贸易能力建设及贸易成本下降的更重要因素,以此推动的中国和沿线国之间的贸易增长以及各沿线国对华贸易份额的提升,必然会持续削弱域外竞争对贸易的干扰和阻碍,有利于实现中国与沿线国各自的国家利益。