寄主转换对稻纵卷叶螟寄主种群适合度及生命表参数的影响

2021-05-11侯茂林

陈 萍, 刘 欢, 侯茂林

(中国农业科学院植物保护研究所, 植物病虫害生物学国家重点实验室, 北京100193)

稻纵卷叶螟Cnaphalocrocismedinalis属鳞翅目(Lepidoptera)螟蛾科(Pyralidae),主要分布在亚洲、东非以及澳洲等地区(Hanetal., 2015),是我国水稻的主要迁飞性害虫之一,广泛分布于我国各稻区,以南方稻区为害严重(包云轩等, 2015)。稻纵卷叶螟幼虫吐丝卷叶形成虫苞并取食叶肉,引起水稻叶片光合作用减少,抑制水稻分蘖,影响幼穗发育,最终导致水稻减产、减收。21世纪以来,稻纵卷叶螟在我国持续猖獗,虫情严重,2003年的特大暴发给我国水稻生产和农业经济造成了重大损失(陈晓等, 2013)。

植食性昆虫的产卵寄主选择是一个复杂的、进化适应的结果(Jaenike, 1978; Scheirsetal., 2000)。植食性昆虫对不同寄主植物产卵选择性的差异可导致在一定时空范围形成不同的寄主种群,这些寄主种群之间往往存在一些生态和生理上的差异(Li and Liu, 2015)。通过寄主转换研究,可探索植食性昆虫寄主选择的部分机制以及寄主范围扩大、寄主转换甚至生物型改变的潜在可能(Liuetal., 2012; Hardy, 2017)。

稻纵卷叶螟可取食多种禾本科植物(Khanetal., 1988),尽管在自然条件下稻纵卷叶螟极少在小麦和玉米上发生为害,但稻纵卷叶螟在小麦和玉米上都可完成生活史(Shono and Hirano, 1989; Parketal., 2006; 廖怀建等, 2012; Shankaraetal., 2015; 朱阿秀等, 2015);且玉米饲养种群表现出了比自然(水稻饲养)种群存活率高、蛹重大、繁殖力强的特点,但玉米和小麦饲养的种群再转接到水稻上时均出现存活率下降的现象(Parketal., 2006; 廖怀建等, 2012; 朱阿秀等, 2015)。

年龄-龄期两性生命表是揭示植食性昆虫取食不同寄主植物条件下后代生长发育和成虫表现的主要手段(Chi, 1988; 齐心等, 2019)。它可以全面描述昆虫的主要生活史特征参数,包括存活率、龄期分化、发育速率、繁殖力、世代周期等生长发育指标,能够更加精确地进行种群参数的评估(Huangetal., 2018; Govindan and Hutchison, 2020)。

本研究在获得稻纵卷叶螟玉米种群和水稻种群的基础上进行寄主转换,通过年龄-龄期两性生命表分析,明确寄主转换对不同寄主种群的发育适合度和生命表参数的影响,为进一步明确稻纵卷叶螟寄主选择机制提供生理生态学依据。

1 材料与方法

1.1 供试昆虫与寄主植物

本研究中使用两个稻纵卷叶螟寄主种群:玉米饲养种群和水稻种群。玉米饲养种群(简称玉米种群)来自中国农业科学院植物保护研究所,已在室内用玉米苗饲养20代以上。饲养条件为温度27±5℃、相对湿度75%±5%、光周期16L∶8D。稻纵卷叶螟水稻种群于2020年6月采自农业农村部桂林作物有害生物科学观测试验站的稻田。由于自然状态下稻纵卷叶螟极少为害玉米,因此把田间采集的种群认定为水稻种群。

试验中使用TN1作为供试水稻品种,因为该品种较适合于稻纵卷叶螟的发育(李霞等, 2013)。育苗时,将浸泡24 h、催芽48 h的种子播种于温室中的育苗盒中,秧苗20日龄时移栽至塑料圆桶(口径×底径×高=19 cm×13 cm×17 cm)中,每桶4穴,每穴3株。移栽后15 d(15 DAT)左右用于稻纵卷叶螟发育适合度试验。试验中使用的玉米苗品种为玉米王602,种子播种于装有蛭石和营养土的塑料方盆(长×宽×高=40 cm×30 cm×12 cm)内。12日龄左右的玉米苗用于稻纵卷叶螟发育适合度试验。为防止虫害影响,稻苗和玉米苗均在80目防虫笼罩中培养。温室的温度为27±5℃,相对湿度为75%±5%,光周期为16L∶8D。

1.2 稻纵卷叶螟的发育适合度测定

采用离体叶片饲养法(Hanetal., 2015)测定水稻和玉米对稻纵卷叶螟两个寄主种群发育适合度的影响,其中稻纵卷叶螟玉米种群和水稻种群分别取食原寄主和转换寄主植物,形成4个处理组合,即取食玉米的稻纵卷叶螟玉米种群(玉米种群-玉米)、取食水稻的稻纵卷叶螟玉米种群(玉米种群-水稻)、取食玉米的稻纵卷叶螟水稻种群(水稻种群-玉米)、取食水稻的稻纵卷叶螟水稻种群(水稻种群-水稻)。

为获得4个处理所需的稻纵卷叶螟初始种群,将每10对羽化2 d的稻纵卷叶螟成虫于18∶00时接入有水稻苗或玉米苗的笼罩(50 cm×50 cm×50 cm)内,笼罩中央悬挂浸渍有10%蜂蜜水的脱脂棉球供成虫取食,24 h后更换产卵苗,连续两日获得的初产卵用于试验。

稻纵卷叶螟发育适合度观测从初产卵粒开始。各处理选择当日产饱满卵(各160粒)逐日观察,记录孵化时间。初孵幼虫接入盛有润湿脱脂棉和离体分蘖期水稻或玉米苗叶片的养虫盒(长×宽×高=10 cm×11 cm×6 cm)中(接虫12 h内死亡的幼虫不计数),2龄前群体饲养,2龄后单头接入指型管(直径×高=2.5 cm×7.5 cm)中饲养直至化蛹。指型管内加入润湿脱脂棉后每管装入2~4片新鲜稻叶或者玉米叶,叶片每日更换。逐日观察记录稻纵卷叶螟幼虫的存活状况、蜕皮日期、化蛹日期,计算幼虫各生长阶段发育历期、化蛹率。

化蛹当日称量蛹重[电子天平型号ML503,精度0.0001 g,梅特勒-托利多仪器有限公司(中国)]。之后,将蛹单头放入底部垫有润湿脱脂棉的指型管中,用橡皮筋固定纱布封口,每日观察至羽化。记录蛹的存活状况及羽化日期,区分成虫性别,计算蛹历期及羽化率。

羽化后的成虫按处理合并,同日羽化的同处理雌雄虫配对接入养虫盒(直径×高=24 cm×11 cm)中,盒内放入浸渍10%蜂蜜水的脱脂棉球为稻纵卷叶螟成虫补充营养,以有褶皱的扎孔保鲜膜和橡皮筋封口。逐日更换养虫盒,计数每日产卵量,记录雌雄虫死亡日期,计算雌雄虫寿命。

1.3 稻纵卷叶螟两性生命表的构建

生命表原始数据采用年龄-龄期两性生命表进行分析(Huangetal., 2018),获得特定年龄-龄期存活率sxj和特定年龄-龄期繁殖力fxj,并进一步计算特定年龄存活率lx和特定年龄繁殖力mx。lx是指种群从卵开始发育到年龄x的概率,mx是指种群在年龄x的平均产卵量。

其中,sxj是指初产卵存活到年龄x、发育到龄期j的概率,fxj是指雌成虫个体在年龄x的产卵量,k是龄期总数。

特定年龄-龄期寿命期望值exj是指个体在年龄x、龄期j时预期能继续存活的总天数;

种群参数,包括内禀增长率(r)、净增殖率(R0)、平均世代周期 (T)和周限增长率(λ),计算如下:

T=lnR0/r;

λ=er。

1.4 数据分析

使用Twosex-MsChart 2017软件分析稻纵卷叶螟生命表数据(Chi and Su, 2006; Govindan and Hutchison, 2020),采用bootstrap技术计算稻纵卷叶螟生长发育繁殖相关参数平均数和标准误,用paired bootstrap检验区分各处理间差异显著性;采用Marascuillo procedure比较处理间化蛹率和羽化率的差异显著性。用SigmaPlot 12.5软件作图。

2 结果

2.1 寄主转换对稻纵卷叶螟寄主种群生长发育和繁殖的影响

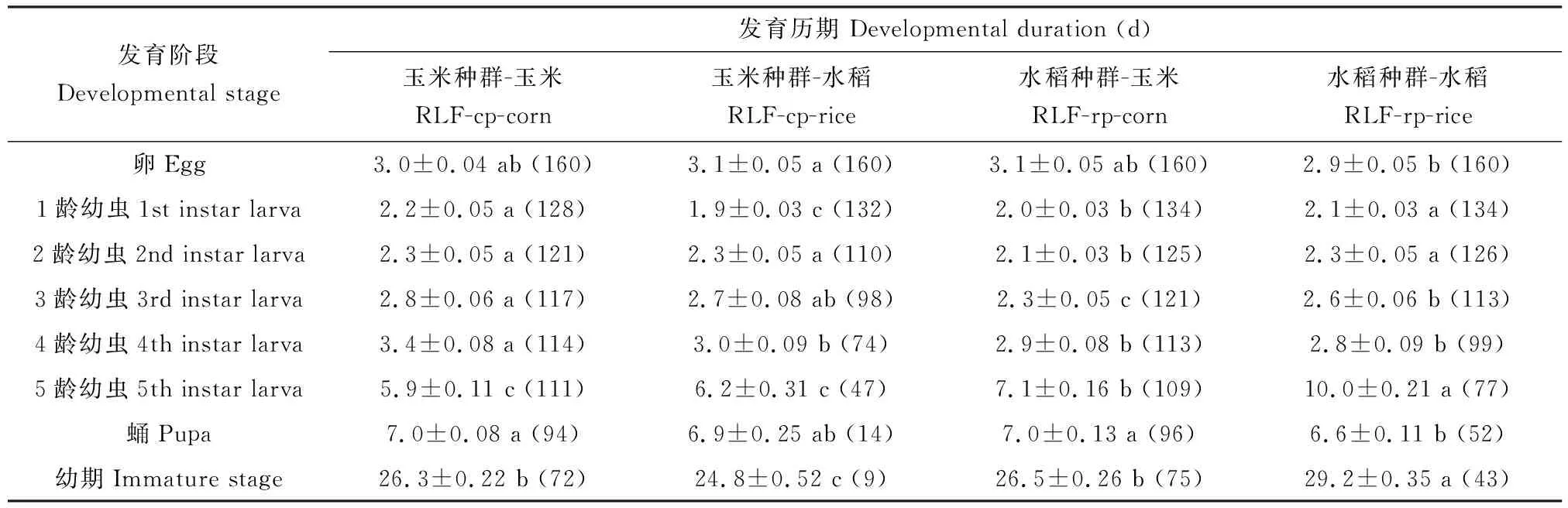

取食原寄主和转换寄主植物的稻纵卷叶螟玉米种群和水稻种群卵、各龄幼虫和蛹的发育历期均存在差异(表1)。低龄(1-3龄)幼虫各龄期历期较短,为2~3 d;4龄幼虫历期3 d左右,5龄幼虫历期6~10 d。3和4龄幼虫的发育历期,玉米种群-玉米组合显著大于水稻种群-玉米或水稻种群-水稻组合(P≤0.001);进入暴食期的5龄幼虫的发育历期,水稻种群-水稻组合中最长(10 d),显著大于其他3个处理组合(6~7 d)(P<0.001)。蛹历期,玉米种群-玉米和水稻种群-玉米组合(7.0 d)显著长于水稻种群-水稻组合(6.6 d)(P≤0.009)。幼期的发育历期,水稻种群-水稻组合最长(29.2 d),显著大于其他3个处理组合(24.8~26.5 d)(P<0.001)。

就蛹重而言,玉米种群-玉米组合最大,水稻种群-玉米组合的次之,两者均显著大于取食水稻的稻纵卷叶螟蛹重(表2)(P<0.001)。化蛹率以玉米种群-玉米和水稻种群-玉米组合最高(60%左右),水稻种群-水稻组合次之(32.5%),玉米种群-水稻组合最低(8.8%),三者间彼此差异显著(Marascuillo procedure);羽化率呈现出与化蛹率相似的大小格局,分别为45%左右、26.9%和5.6%。

就单雌产卵量而言,玉米种群-玉米组合(117.3粒)显著高于玉米种群-水稻组合(49.0粒)和水稻种群-水稻组合(60.4粒)(P≤0.019)。

表1 取食原寄主和转换寄主植物的稻纵卷叶螟玉米种群和水稻种群的发育历期Table 1 Developmental duration of corn and rice populations of Cnaphalocrocis medinalis fedwith their original and switched host plants

表2 取食原寄主和转换寄主植物的稻纵卷叶螟玉米种群和水稻种群的蛹期适合度及产卵量Table 2 Pupal performance and fecundity of corn and rice populations of Cnaphalocrocis medinalis fedwith their original and switched host plants

2.2 寄主转换对稻纵卷叶螟寄主种群生命表参数的影响

特定年龄-龄期存活率sxj曲线(图1)表明,取食玉米(图1: A, C)和水稻(图1: B, D)的稻纵卷叶螟存活率存在差异,特别是取食玉米的高龄幼虫存活率高于取食水稻的。稻纵卷叶螟发育到成虫的概率在处理间存在差异,大小顺次为玉米种群-玉米(雌: 0.225; 雄: 0.169)>水稻种群-玉米(雌: 0.163; 雄: 0.194)>水稻种群-水稻(雌: 0.106; 雄: 0.113)>玉米种群-水稻(雌: 0.019; 雄: 0.013)。各个虫期或龄期存活率曲线间存在重叠,这是稻纵卷叶螟个体间生长发育速率不同导致的。

图1 取食原寄主和转换寄主植物的稻纵卷叶螟玉米种群和水稻种群的特定年龄-龄期存活率(sxj)Fig. 1 Age-stage-specific survival rate (sxj) of corn and rice populations of Cnaphalocrocis medinalis fedwith their original and switched host plantsA: 玉米种群-玉米RLF-cp-corn; B: 玉米种群-水稻RLF-cp-rice; C: 水稻种群-玉米RLF-rp-corn; D: 水稻种群-水稻RLF-rp-rice. L1-L5: 分别为1-5龄幼虫1st-5th instar larva, respectively. 下图同The same for the following figures.

特定年龄存活率lx曲线(图2)显示,在3-20 d内取食玉米的稻纵卷叶螟种群(图2: A和C)存活率下降平缓,而取食水稻的稻纵卷叶螟种群(图2: B和D)存活率下降较快,其中玉米种群-水稻组合(图2: B)在第11天时存活率下降超过0.500。初次繁殖时玉米种群-玉米、玉米种群-水稻、水稻种群-玉米和水稻种群-水稻组合的存活率分别为0.550(图2: A), 0.038(图2: B), 0.531(图2: C)和0.281(图2: D)。特定年龄-龄期繁殖力fx曲线显示,玉米种群-水稻组合(图2: C)在产卵初期出现生殖力高峰(第22天103.0粒),高于其他处理组合的日产卵高峰(玉米种群-玉米第31天40.4粒、水稻种群-玉米第31天37.5粒、水稻种群-水稻第27天33.67粒)。取食玉米的稻纵卷叶螟产卵始日均从第23天开始,产卵期分别为13 d(图2: A)和16 d(图2: C);而取食水稻的稻纵卷叶螟产卵始日则分别从第25和26天开始,产卵期分别为7 d(图2: B)和11 d(图2: D)。

图2 取食原寄主和转换寄主植物的稻纵卷叶螟玉米种群和水稻种群的特定年龄存活率(lx)、特定年龄-龄期繁殖力(fxj)、特定年龄繁殖力(mx)和特定年龄净增殖率(lxmx)Fig. 2 Age-specific survival rate (lx), age-stage-specific fecundity (fxj), age-specific fecundity (mx) and age-specific netreproductive rate (lxmx) of corn and rice populations of Cnaphalocrocis medinalis fedwith their original and switched host plantsA: 玉米种群-玉米RLF-cp-corn; B: 玉米种群-水稻RLF-cp-rice; C: 水稻种群-玉米RLF-rp-corn; D: 水稻种群-水稻RLF-rp-rice.

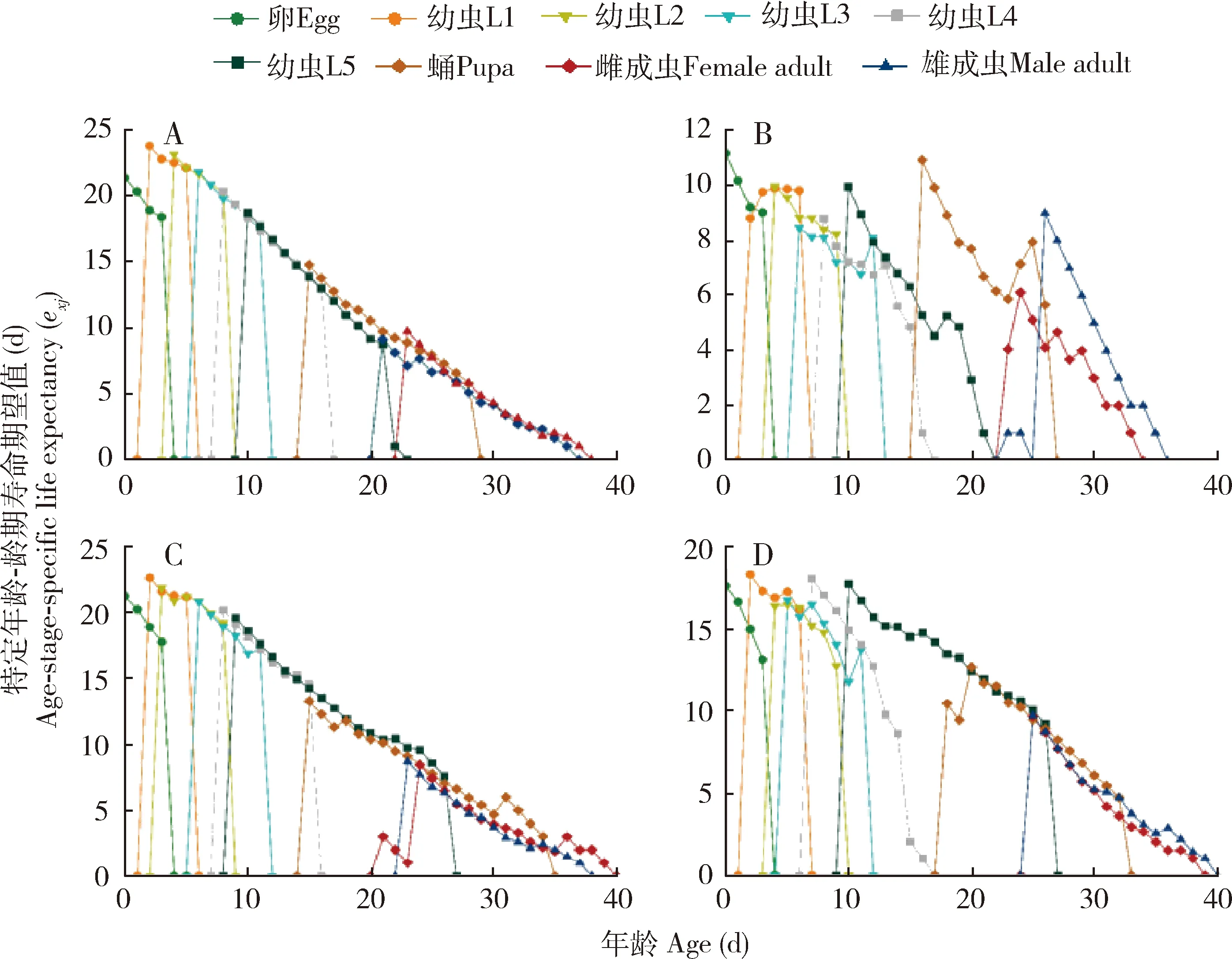

图3 取食原寄主和转换寄主植物的稻纵卷叶螟玉米种群和水稻种群的特定年龄-龄期寿命期望值(exj)Fig. 3 Age-stage-specific life expectancy (exj) of corn and rice populations of Cnaphalocrocis medinalis fedwith their original and switched host plantsA: 玉米种群-玉米RLF-cp-corn; B: 玉米种群-水稻RLF-cp-rice; C: 水稻种群-玉米RLF-rp-corn; D: 水稻种群-水稻RLF-rp-rice.

稻纵卷叶螟的特定年龄-龄期寿命期望值exj如图3所示。相同龄期幼虫相比,玉米种群-玉米(图3: A)和水稻种群-玉米组合(图3: C)的幼虫特定年龄-龄期寿命期望值相当,均大于取食水稻的幼虫特定年龄-龄期寿命期望值(图3: B和D),其中玉米种群-水稻组合(图3: B)的幼虫寿命期望值最低。各处理组合雌成虫特定年龄-龄期寿命期望值的大小顺序为:水稻种群-水稻(9.7 d)>玉米种群-玉米(9.1 d)>水稻种群-玉米(8.5 d)>玉米种群-水稻(6.1 d);除玉米种群-水稻组合外,同一处理组合雌雄成虫的特定年龄-龄期寿命期望值没有差异。

繁殖值vxy表示在年龄x、龄期y的个体对未来种群增长的贡献度(图4)。稻纵卷叶螟各种群初始繁殖值v0,1,即周限增长率λ,分别为1.12(玉米种群-玉米,图4: A), 1.01(玉米种群-水稻,图4: B), 1.10(水稻种群-玉米, 图4: C)和1.06(水稻种群-水稻,图4: D)。随着稻纵卷叶螟的年龄递增和发育推进,其繁殖值均经历缓慢上升而后下降的过程。其中,玉米种群-水稻组合(图4: B)幼虫阶段繁殖值均低于其他处理组合。在稻纵卷叶螟生长发育的各个阶段中,雌成虫的繁殖值最高,对种群增长的贡献最大。 取食玉米的稻纵卷叶螟繁殖值峰值(玉米种群:v29,8=100.21; 水稻种群:v21,8=129.37)(图4: A和C)高于取食水稻的繁殖值峰值(玉米种群:v25,8=62.91; 水稻种群:v26,8=80.79)(图4: B和D)。

图4 取食原寄主和转换寄主植物的稻纵卷叶螟玉米种群和水稻种群的特定年龄-龄期繁殖值(vxy)Fig. 4 Age-stage-specific reproductive value (vxy) of corn and rice populations of Cnaphalocrocis medinalis fedwith their original and switched host plantsA: 玉米种群-玉米RLF-cp-corn; B: 玉米种群-水稻RLF-cp-rice; C: 水稻种群-玉米RLF-rp-corn; D: 水稻种群-水稻RLF-rp-rice.

2.3 寄主转换对稻纵卷叶螟寄主种群的种群参数的影响

取食不同寄主时稻纵卷叶螟的种群参数不同,其中内禀增长率、周限增长率和净增殖率的大小顺序为取食玉米的水稻种群和玉米种群>取食水稻的水稻种群和玉米种群(P≤0.04)。玉米种群-玉米组合的内禀增长率、周限增长率和净增殖率最大,分别为0.1113, 1.12和30.79;玉米种群-水稻组合的内禀增长率、周限增长率和净增殖率最小,分别为0.0085, 1.01和1.56。水稻种群-水稻组合平均世代周期最长,为32.56 d(表3)。

3 讨论

寄主植物选择对植食性昆虫的生长发育和种群增长至关重要。昆虫在与不同寄主植物的长期适应过程中可能形成不同的寄主种群,寄主种群在特定寄主植物上往往表现出优异的适合度(Houetal., 2009)。文献记录的稻纵卷叶螟的寄主范围广泛,主要危害水稻,也可危害玉米、甘蔗、小麦、高粱等禾本科作物及一些禾本科杂草(Khanetal., 1996)。

本研究中,稻纵卷叶螟寄主种群在寄主转换后表现出不同的发育适合度,这与甜菜夜蛾Spodopteraexigua(Berdeguéetal., 1998)、斜纹夜蛾Spodopteralitura(Xueetal., 2010)等鳞翅目昆虫取食不同寄主植物后呈现不同适合度的结果相似。稻纵卷叶螟水稻种群在水稻上的卵、幼虫和蛹的发育历期(表1)与前人报道(张孝羲等, 1988)的结果类似,但水稻种群寄主转换后幼期发育历期显著缩短了(表1),表明玉米能加快水稻种群的发育。特别是,水稻种群5龄幼虫取食水稻时历期最长(10 d),而5龄幼虫处于暴食期,这可能是田间稻纵卷叶螟在水稻上为害严重的重要原因(Bautistaetal., 1984)。取食玉米时稻纵卷叶螟的蛹重、化蛹率、羽化率等指标均显著大于取食水稻时(表2),这与之前报道的取食玉米的稻纵卷叶螟蛹重显著大于取食水稻的蛹重的结果(方源松, 2013)相吻合。寄主转换之后,玉米种群的蛹重、化蛹率、羽化率显著下降,水稻种群的蛹重、化蛹率、羽化率显著增大(表2)。类似的研究中,廖怀建等(2012)发现水稻饲养3代后的水稻种群转换到玉米上时存活率显著增大;李传明等(2017)在研究多种禾本科植物对稻纵卷叶螟生长发育的影响中也有同样的发现。这些结果表明,相比于水稻,玉米可显著促进稻纵卷叶螟发育适合度的提高。

生命表分析结果显示,相对于取食水稻,取食玉米的稻纵卷叶螟幼虫的存活率和发育到成虫的概率更大(图1),寿命期望值更高(图3),所获得雌成虫的产卵始日更早,产卵期更长(图2),繁殖值峰值更大(图4),单雌产卵量更大(表2)。玉米种群转换到水稻上后,存活率降低,繁殖力减弱(图2: B),这与朱阿秀等(2015)报道的结果相似,但与方源松(2013)报道的玉米种群寄主转换后存活率和繁殖力没有显著变化的结果不一致。结果差异的原因,可能有种群建立代数、饲养方法、寄主品种等。这些结果显示,相较于水稻,取食玉米的稻纵卷叶螟能实现更高的繁殖适合度。

种群参数分析表明,取食玉米时稻纵卷叶螟的内禀增长率r、周限增长率λ和净增殖率R0均显著大于取食水稻时(表3);寄主转换之后,玉米种群的参数(r,λ和R0)显著下降,水稻种群的参数(r,λ和R0)显著增大(表3)。世代周期T以取食水稻的水稻种群最长。各处理组合的周限增长率均大于1(λ>1时种群增长,λ=1时种群稳定,0<λ<1时种群下降,λ=0时种群在一代内灭亡),表明不同处理组合中的稻纵卷叶螟种群均处于数量增长状态。Zhang等(2019)同样发现,稻纵卷叶螟水稻种群经寄主转换取食玉米后,世代周期缩短,内禀增长率和周限增长率增大。这些结果说明,玉米比水稻更能促进稻纵卷叶螟种群数量的增长。但本研究中水稻种群-水稻组合的内禀增长率、周限增长率和净增殖率均小于Zhang等(2019)和李传明等(2011)报道的结果,究其原因,可能是水稻品种及饲养条件的差异所致。

采用稻纵卷叶螟寄主种群和寄主转换,本研究发现玉米比水稻更有利于提高稻纵卷叶螟的发育适合度、繁殖适合度和种群增长,这为实验室采用玉米饲养稻纵卷叶螟提供了进一步的证据,同时指向需要进一步研究玉米促进稻纵卷叶螟适合度提高的生理机制;然而相关研究发现稻纵卷叶螟雌成虫对水稻具有更强的产卵偏好(李传明等, 2017; 刘欢, 2019; Zhangetal., 2019),且自然条件下稻纵卷叶螟极少在玉米上发生为害,因此需要深入研究稻纵卷叶螟产卵选择的化学机制,以阐明自然条件下稻纵卷叶螟极少在玉米上发生为害的格局及研发稻纵卷叶螟产卵驱避剂而促进其绿色防控。