甲醛还原碳酸银制备单分散超细银粉的研究

2021-05-10张晓烨陈学刚

哈 敏,王 军,张晓烨,陈学刚,孙 涛

(宁夏中色新材料有限公司,宁夏石嘴山 753000)

微米级超细单分散类球形银粉广泛应用于微电子工业中,如导电导热胶、多层陶瓷电子元件内电极浆料、硅太阳能电池烧结银浆等。银粉制备方法有物理方法(蒸发冷凝、物理气相沉积、等离子法)和化学方法(电沉积、热分解、液相化学沉淀)。由于液相化学还原方法可以方便控制银粉形貌和微观结构成为制备微米级球形银粉的普遍方法。有效控制银粉内部晶粒大小及粒径分布,提高银粉致密性和应用性能是银粉加工产业界和学术界重要的研究课题。目前,单分散球形银粉常见的还原体系为“抗坏血酸-硝酸银-阿拉伯胶”体系[1],在该体系中通过添加硝酸调节抗坏血酸的电离实现单分散类球形银粉的可控还原。由于抗坏血酸价格昂贵,所制备银粉的成本较高,因此有必要对其他廉价易得的还原剂(如甲醛)体系工业化制备单分散球形银粉还原体系进行研究。

银氧化还原电位(φAg+/Ag=+0.8 V)较正,极易被还原。由于强还原剂直接还原硝酸银反应过于剧烈导致反应不可控,难以得到所需形貌的银粉。为了控制还原过程的速度,工业生产银粉通常采用银的盐类及化合物或络合物盐类碳酸银、氧化银、银氨溶液[Ag(NH3)2](φAg(NH3)2/Ag=+0.371 9 V)作为前驱体制备微米级类球形银粉。陈建波[2]研究在纯水和乙醇的混合溶剂体系中使用PVP 作为分散剂,丙三醇作为还原剂,氨水作为pH 调节剂,还原碳酸银和氧化银前驱体,制备超细银粉,发现当使用氨水作为pH调节剂时,银粉均匀性、分散性最佳,经过研究认为反应过程经历了Ag2O 缓慢溶解,Ag+在液相中还原为Ag 原子,银原子再经过形核生长生成银粉颗粒,即“氧化银溶解-再结晶”机理。氨水作为pH 调节剂一方面促进反应进行;另一方面,氨水与溶解Ag+形成银氨络合物,避免产物银粉继承了前驱体碳酸银或氧化银无规则、团聚、粒径不均匀的微观形貌。因此,沉淀转化方法还原制备单分散、类球形、均匀的银粉颗粒时需要考虑添加氨水调控形貌。

PVP 是常见的银粉还原分散剂,具有乳化、分散、增稠作用。例如在抗坏血酸还原体系制备微米银粉和纳米级银粉[3—11]中借助PVP 在银颗粒表面的吸附和长链空间位阻特性保持银粉颗粒的单分散性,避免团聚;PVP K30 作为银粉还原分散剂的优势还在于其容易被洗去,较低的残留量有利于后期对银粉涂覆不同种类的分散剂,进行二次分散处理。近来有研究报道PVP K30 与银离子可以发生络合反应[12—13],因此该研究使用甲醛作为还原剂,PVP K30作为分散剂,碳酸钠和乙酸混合溶液作为pH 调节剂,制备单分散、类球形、均匀的银粉颗粒。

1 材料与方法

1.1 材料和仪器

1.1.1 试验原料 硝酸银(AR 级,桐柏产),PVP K30(AR,巴斯夫),甲醛溶液(w=37%,白银良友化工生产),碳酸钠(AR,西陇化工生产),去离子水(电导率<1 μS/cm),无水乙醇(w=99%,白银良友化工生产),油酸(AR,西陇化工生产),乙酸(分析纯,白银良友生产)。

1.1.2 试验仪器及检测方法 台式电子天平,可调速机械搅拌桨,真空泵,布氏漏斗,真空干燥烘箱。粒度分布仪,恒温水浴锅,振实密度仪,动态氮气吸附比表面测定仪(3H-2000PM),扫描电子显微镜(岛津JSM-6510),X 射线衍射仪(丹东通达TD-3500,Cu Kɑ λ 1.54 178 A。)。

XRD 测定条件:Cu 靶,λ=0.154 18 nm,电压V=40 kV,电流I=300 mA,使用θ~2θ 扫描模式,在0~80°范围内以歩进0.02°,计数时间10 s,记录粉末样品的布拉格衍射强度。

银粉振实密度测量方法:借鉴《粉末产品振实密度测定通用方法》(GB/T 21354—2008/ISO 3953:1993),称量40 g 银粉置于振实密度仪专用量筒内,设定震动频率和时间后读取银粉体积,经过计算得到银粉振实密度。

银粉粒度分布测量方法:借鉴《金属粉末粒度分布的测定-光透法》(GB 6524—1986),取0.5 g 银粉末于50 mL 烧杯中,加入纯水超声分散1 min 后,再加入激光粉末粒度测试池中得到银粉粒度分布曲线。

银粉比表面测试方法:借鉴《金属粉末比表面积的测定-氮吸附法》(GB/T 13390—2008),由测定的银粉比表面数值折算银粉平均粒径。

银粉灼减测量方法:使用减重方法测量银粉在600℃,1 h 保温条件下的银粉中有机物挥发量。

1.2 实验方法与过程

步骤1 称取189 g 硝酸银加入1 000 mL 纯水溶解在水浴锅,搅拌溶清中,设定水浴温度。按一定比例称取PVP K30 粉末(硝酸银质量的1%~6%)加入到硝酸银溶液中,搅拌至溶清,得到前驱体溶液。

步骤2 使用w=15%的碳酸钠溶液600 mL(温度与硝酸银温度一致),添加乙酸,调整碳酸钠溶液的pH 值,得到pH 调节剂溶液。

步骤3 将pH 调节剂溶液加入到硝酸银-PVP混合溶液中并搅拌均匀形成碳酸银-PVP-碳酸(乙酸)钠混合溶液。

步骤4 称取50 mL 甲醛溶液加入到碳酸银-PVP-碳酸(乙酸)钠混合溶液中,在300 r/min 反应15~20 min。观察当银粉沉淀在容器底部,且上清液pH>7.0 时,判断还原反应结束。

步骤5 采用静态滤洗方法洗涤清液,当电导率小于10.0 μS/cm 时,将银粉在布氏漏斗中抽干残余水分后取出银粉滤饼。将银粉滤饼分散在乙醇中并加入银粉质量的0.2%的油酸进行分散,最后将银粉在70℃下干燥10 h,过500 目筛取样,分析产物的物相、颗粒微观形貌,并测定比表面、振实密度。

2 结果与分析

2.1 碳酸钠溶液中有机羧酸种类和添加量的确定

甲醛还原碳酸银制备银粉的化学反应属于沉淀转化还原方法[2]。甲醛还原碳酸银的反应见式(1)—(2)。对式(1)—(2)分析表明,还原反应的速度与甲酸被碳酸钠中和速度有关,初始pH 高会使还原初期银原子浓度迅速达到临界饱和浓度,形成爆发形核,使银粉偏细,且易引发银粉的团聚,还原反应速度不可控,难以得到所需粒径尺寸的银粉颗粒,因此控制反应过程pH 变化较为关键。已有银粉还原过程研究[14]发现,调节还原前期生成银晶核的数量以及后期银粉的生长速度可以控制还原过程,得到所需粒径范围的银粉。如果希望得到粒径较细的银粉,需要在反应形核时生成大量的晶核,而如果想得到粗颗粒的银粉则需要前期形成的晶核数量较少,使大量的银原子缓慢沉积生长在有限的晶核上。为了控制还原反应,考虑加入乙酸降低碳酸钠的pH 值。

短链小分量有机羧酸在水溶液中具有一定的溶解性,如乙酸、丙酸、丁酸等。前期探索实验发现,随着有机羧酸碳链的增加,银粉颗粒变小;若添加极少量的水溶性羧酸(长碳链的丙酸、丁酸等)细化银粉粒径的效果过于显著,并易于形成银粉团聚,因此该研究考虑选择乙酸调节碳酸钠溶液pH 值。

首先向600 mL w(Na2CO3)=15%碳酸钠溶液中分别添加5~30 mL 的分析纯乙酸,测量pH 值变化(图1)。原始碳酸钠溶液pH 值为12.45,当碳酸钠溶液中乙酸添加量大于10 mL 时,溶液的pH 值逐渐稳定在10.5 左右,即乙酸钠-碳酸钠混合溶液稳定pH 值为10.5。

在不添加PVP 条件下,添加10 mL 乙酸、pH=10.5 的混合溶液加入到硝酸银溶液中,调整温度为30℃,调整还原初始pH 值分别为9.0,9.8,10.2,加入甲醛进行还原反应,分析还原后产物的XRD。根据JCPDS 卡片检索产物种类(图2)发现,当还原初始pH=9.0 时,产物与单斜结构的碳酸银吻合较好(JCPDS No26-0339)。分析认为,这是由于在碱动力弱的条件下,虽然观察到还原过程中碳酸银颜色变黑,但是反应体系中银原子浓度难以达到形核所需临界浓度,导致无法形核生长,使银仍然以固体碳酸银的形式存在,过滤纳米银,将液相与固体碳酸银分离。当还原起始pH>10.0 时,其衍射峰在38.14°,44.36°,64.52°和77.45°,分别对应面心立方晶系的(111),(200),(220),(311)晶面,与标准JCPDS(No.04-0783)单质银吻合,银粉不夹杂碳酸银。

图1 加入不同乙酸量对w(碳酸钠溶液)=15%pH 变化的影响

图2 不同还原起始pH 值产物的XRD

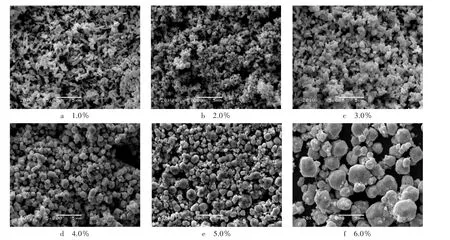

2.2 PVP K30 加入量对产物银粉形貌的影响

为了精确调控银粉还原过程,有研究在还原体系中添加晶种、控制反应速度的方法,控制银粉的粒径,进行“定制化”的银粉生长路径[13]来制备所需粒径的银粉。但是在制备银粉的生产实践中,以调节还原pH 值和添加络合剂的方法来控制形核-生长的反应速度。

由图3 可知,当PVP K30 的添加量为1%,其产物银粉形貌为长条形棒状银粉,表明反应速度较快,银粉以各异性方向机制择优生长[14]。当PVP K30 添加量从2%增加到4%时,银粉形貌变为类球形。当PVP K30 添加量超过4%时,过量的PVP 长链上的极性基团在颗粒表面吸附,阻碍原子在已生成颗粒表面沉积,而自发二次形核,生成细颗粒,使最终产物银粉颗粒的粒径均匀性下降,且随着PVP 加入量增加,PVP 具有较强的乳化作用,还原结束后一部分细粒径银粉悬浮在料液中难以固液分离,造成收率降低。因此,兼顾银粉的分散性和生产成本经济性,确定PVP 加入量为硝酸银质量的4%~5%。

有研究认为,化学还原方法沉淀银粉造成产物粒径不均匀是因为发生了多次形核[14]所致,即先期形核-生长的颗粒与后形核-生长的颗粒粒径大小差异导致总体上粒径分布较宽。随着PVP 添加量增加,发现银粉相应粒径增加、比表面减小,这样的结果与之前PVP 分散剂添加量增加会促使银粉颗粒变细的研究结论[5,8—9]不同。推测其原因在于有乙酸盐参与调节pH 值条件下,反应进行碱动力减弱,同时PVP 与银所形成的络合物降低了银还原电位。在上述络合作用与乙酸盐pH 缓冲共同作用下的反应热力学因素占据主导因素,而PVP 作为分散剂细化作用不显著,银粉最终生长成为类球形、单分散银粉,见图3d,3e,3f。

另外,添加羧酸属于小分子有机酸,可以与其对应的共轭盐类形成缓冲溶液。还原体系中添加有机羧酸可以降低水溶液的表面张力,抑制银粉在反应后期发生团聚。据已有研究[14]发现,还原过程中形核与生长速度有关,银颗粒的团聚速度以及分散剂在银粉表面的吸附速度将影响银粉的最终形貌、粒径和分散性。在还原过程中,PVP 分子和羧酸分子可以在银粉表面发生吸附作用,避免颗粒间由于表面静电排斥或位阻作用形成硬团聚,使产物银粉粒径均匀、形貌均一。

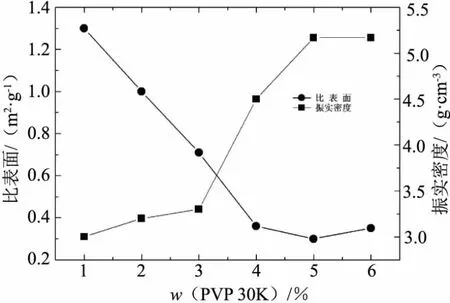

2.3 PVP K30 加入量对银粉物性的影响

银粉物理指标如振实密度、比表面、粒度分布是银粉的宏观表征方法,可以通过对照比较反映出制备得到的银粉的平均粒径大小、颗粒分散性、均匀性和填充性。物理性质是银粉制造过程的参考依据,同时也是银粉应用选择的重要参照指标。不同PVP K30 添加量可以还原得到不同的银粉比表面和振实密度(图4)。随着PVPK30 添加量增加,银粉比表面逐渐增加,即平均粒径逐渐增大的同时银粉振实密度也逐渐增加,达到5.17 g/cm3。当PVP K30添加量达到4%时,银粉形貌、比表面和振实密度就可以达到一般烧结型银浆对银粉的应用需求;当PVP K30 添加量至5%~6 %时,银粉振实密度接近5.0 g/cm3,比表面降低到0.3 m2/g 左右。银粉振实密度提高原因在于银粉粒径分布不均匀。虽然大颗粒与小颗粒银粉混搭提高了银粉的填充能力,但是混杂细粉颗粒的银粉不利于银粉调制成银浆烧结一致性,若进行分级操作将会导致银粉收率下降,经济效益显著下降。因此,避免还原过程中发生二次形核是提高银粉粒径均匀性的正确方法。

图3 PVP K30 加入量对银粉粒径的影响

由粒度分布图(图5)可知,随着PVP 添加量的增加,所制备的结晶状类球形银粉的粒径均匀性变差,这与微观形貌观察得到的结论相符。

2.4 初始反应温度对银粉形貌、分散性的影响

根据Arrhenius 公式,化学反应速率通常随温度的升高而加快,而且成指数关系。还原反应速度快,导致体系中银原子浓度快速达到饱和,发生形核生长。若反应体系初始温度过低又会使还原反应缺乏动力,因此,需要选择适合的反应起始温度。通过观察发现,银粉还原体系的温度一方面受到还原自身放热的影响,与环境(水浴)的热交换也影响还原体系的温度。在甲醛还原碳酸银过程发现,中间产物甲酸可以和过剩的碱发生酸碱中和反应而放热,而这部分热量可以加速反应,从而影响银粉的生长过程。因此,需要对银粉温度过程进行调控。实验通过恒温水浴设置了3 个起始温度:30℃,40℃,50℃;其他反应条件为乙酸添加量10 mL,PVP K30 添加量为硝酸银质量的4.5%。随着反应初始温度的升高,形成大量超细银粉并在高温下形成团聚(图6b 和图6c),使得银粉填充性和应用性能降低。因此,反应在30℃开始时,可以制备得到粒径均匀分散的类球形银粉。

3 结论与讨论

图4 PVP K 30 加入量对银粉比表面和振实密度的影响

图5 PVP K 30 加入量对银粉粒度分布的影响

(1)在甲醛还原碳酸银过程中添加PVP K30 作为分散剂,在30℃及羧酸盐-碳酸钠调节pH 值条件下,PVP 对银粉的细化作用减弱,而络合和分散作用变得显著,因此可以借助这一特点得到近似单分散的类球形银粉。

(2)PVP 的添加量对银粉生长影响较大,当PVP K30 添加量为银粉质量的4%~5%时,可以制备得到物理性能满足一般烧结型银浆应用需要的、粒径均匀、单分散、类球形银粉。

图6 起始反应温度对银粉微观形貌的影响

(3)虽然实验室规模完成了甲醛还原碳酸银制备单分散银粉条件探索研究,但是仍需要进一步考虑当放大量生产时银粉物性的稳定性和一致性。