杨诵清藏毛公鼎拓本题跋研究

2021-05-08穆青苏金成

穆青 苏金成

内容提要:毛公鼎拓本流传众多,陈介棋、端方、叶恭绰、陈永仁都曾命人捶拓过,流传的拓本种类繁多。现藏西安秦宝斋艺术馆的毛公鼎拓片,上有朱孝臧、郑孝胥、王秉恩、陈三立、王乃征、陈曾寿、余肇康等八人的题跋,题跋内容丰富多样,从中可知毛公鼎在20世纪初的流传经历以及民国时期上海遗民圈的文人交游状况。

关键词:毛公鼎;题跋;郑孝胥

晚清金石考据学盛行,随着阮元《积古斋钟鼎彝器款识》的发行以及六舟和尚的全形拓对文人圈的冲击,青铜器拓本成为文人墨客书房的补壁雅物,达官显贵也竞相效仿,特别是精美的拓片令他们爱不释手,争相在上面题跋。西安秦宝斋艺术馆2019年5月举办的“石墨捃华”碑帖展览中展出的毛公鼎拓本,上有朱孝臧、郑孝胥、王秉恩等八人的题跋,从中我们不仅可以知道毛公鼎在端方死后的流传经历,还能从中窥探民国时期上海遗民圈的文人交游状况。

一、拓本形制分析

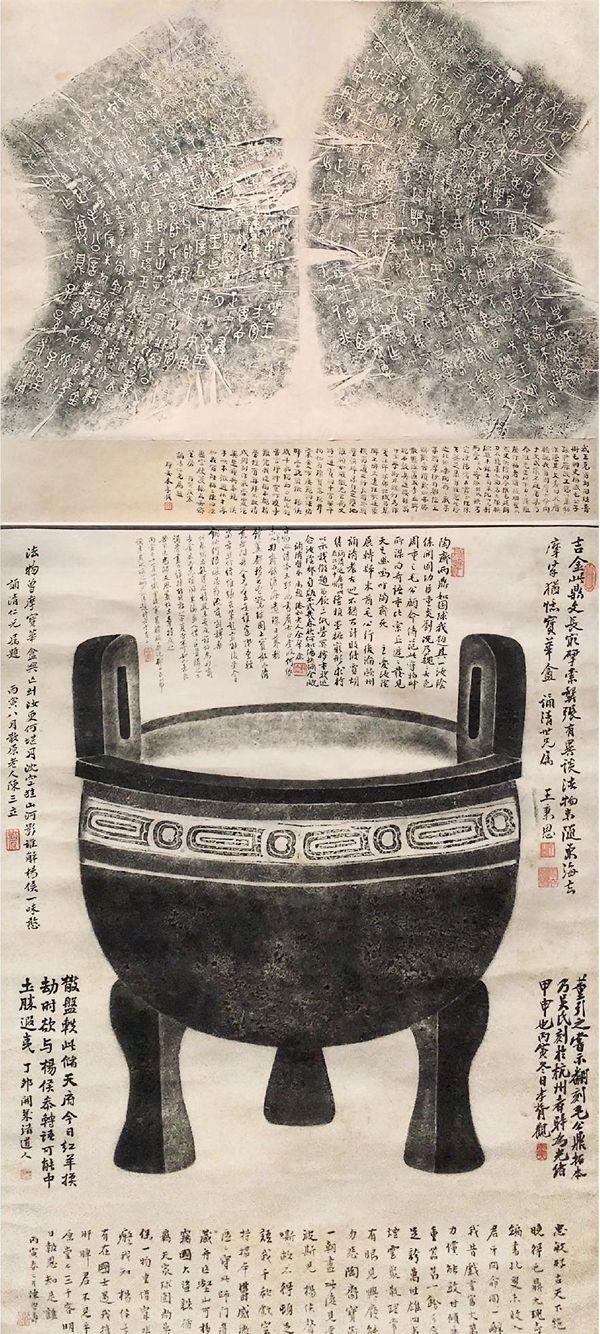

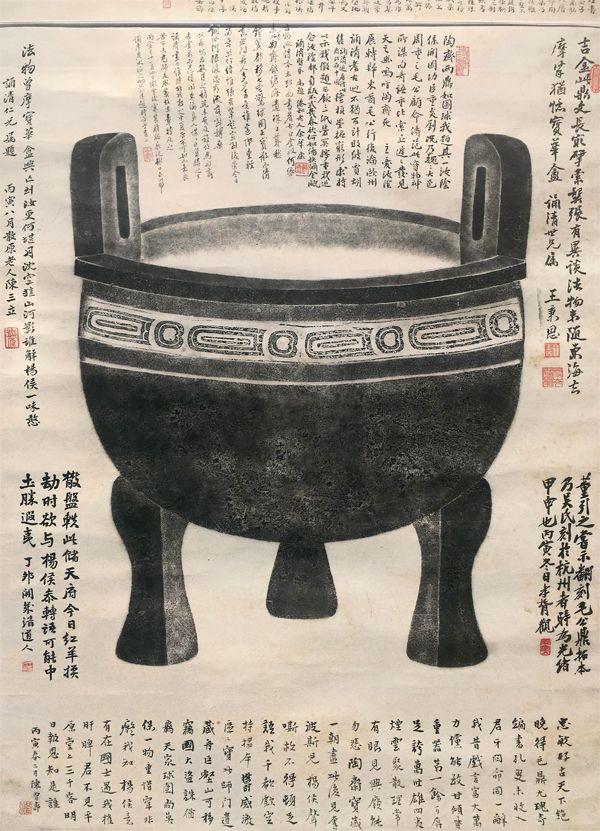

该拓本上并没有钤拓工的印章,但从余肇康题跋“诵清近日得此鼎仍在中国,毡椎墨拓穷形”,可知拓本是杨氏命人捶拓而成。拓本分为上、下两部分,上面为铭文拓本,以淡墨捶拓而成,呈左右肩胛骨状分布。铭文拓中间有为方便施拓而剪开的缺口,陈介祺在《传古别录》中曾谈及此类器物的拓制方法“上纸有极难者,鼎腹为甚,必须使褶皱不在字”。此拓片拓制细腻,拓工精湛,能将铭文完整地呈现出来,可见此拓是出自一流拓工之手。

铭文拓下方是全形拓,两足在前,一足在后。陈介祺在收藏毛公鼎期间,为避人耳目,特仿造了很多石刻本。丛文俊在《题西周毛公鼎全形拓》中说:“陈氏多由器拓后翻之于石版,在由石版上拓之,今潍坊陈氏纪念馆(潍坊市博物馆)犹有斯物。至于所拓善否,则以人而异也。盖其法类于西洋美术之透视画法,其理易知,而拟之实难,须慧心巧手相得乃可。……贾人为利益驱使,作伪售赝,古今一也,惟智者不为蒙蔽耳。”在陈介祺收藏毛公鼎时期,毛公鼎伪器拓本已经流传开来。

二、拓本题跋内容释读

该拓本上有八处题跋(图2),最上方为朱孝臧题跋:“武王克商封周姓,鲁卫毛聃史称盛。毛公子孙修厥政,王赐以鼎铭作证。其文若曰父厝听配我有周膺大命闻于文武怀不庭庸集乃命唯先正以下云云。读难士馨作铭者谁,疑姬圣,不然史佚擅词令。惟毛建国力不竞鼎,亦沦落失辉映。欧(欧阳修)赵(赵明诚)未录,王(兰泉)阮(伯元)两罍(吴氏)奇瓢(刘氏)缺考定。湮阳(端方)嗜古,发至性珠玉无定鼎,有胫忽然得之。比照乘陶斋之藏某某赠送,摩桫自朝恒,至瞑欢喜赞叹。如弗胜散盘位置或季盘,睥睨石鼓。萃胜孙翁(仲容)学术,非饾饤为作笺注,侔服郑但憾昌黎。醉不醒,不遣狂歌逞豪横,蜀道之行良,蹭蹬头璧俱碎,鼎自定堕地谁顾。如破甑光芒万丈,时一进贾胡中宵望斗柄,知有瑰宝落坎井。囊金入市,屡窥调谋诸晖台,孰能做。杨侯盛年气独劲,力抱鼎钟苦言诤。神灵呵护事难凭,我从拓本睹精莹。唯有再拜不敢请,成周制作气崇复,绝异楚钟于秦镜。(杨)侯收此本征题咏,才薄如我宁能称,二陈句法盘空硬,漫参瓦击侪笙磬。丙寅岁寒(1926)诵清属题,归安朱孝臧。”钤印“孝臧”。

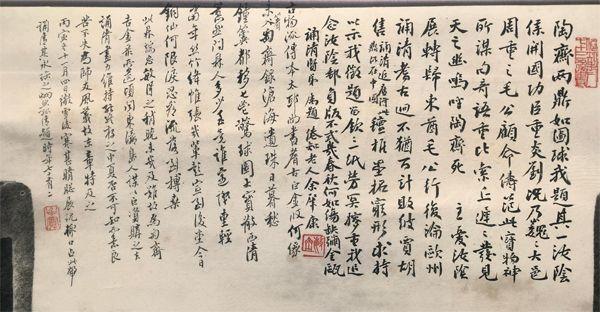

朱孝臧右下方为余肇康题跋:“陶斋两鼎如图,球(求)我题其一。汝阴侯开国功臣,重炎刘况乃巍巍大邑,周重之毛公雇命儔(铸)范此宝物,神所谋甸奇语,重比索丘迟迟发见(现),天之幽呜呼,陶斋死。主爱汝阴展(辗)转归东酋,毛公行复沦欧洲,诵清嗜古,迥不犹百计,败彼贾胡售。诵清近日得此鼎仍在中国,毡椎墨拓穷形,求持以示我征题留款三纸,劳冥搜重我追念汝阴,邮负版不式几春秋,何如伤缺弥金瓯。诵清贤弟属题,倦知老人余肇康。”钤印“倦知老人七十三后书”“敏斋”。

余肇康左侧为孤清题跋:“古物流传本太邱,尚书嗜古巨金收。伺缘未著陶斋录,沧海遗珠日暮愁。钟口都移匕鬯惊,球图大宝散西清。口然问鼎人多少,至竟谁灵际重轻。口年丝竹绛惟张,几辈起宣到后堂。今日铜仙何限(献)泪,忍为流落到扶桑。此鼎端忠敏得之稍晚未几及难,故为訇斋吉金录所遗。顷闻东瀛岛人谋以巨资购之去,诵清尽力维持,然终游之中复否不可知。其意良苦不失为师友风仪,故东章特及之。丙寅冬十一月四日,微雪后寒甚晴,诵清其永珍之炯然,孤清题时年七十有二。”钤印“中宽”。(图3)

全形拓左上方有陈三立题跋:“法物曾摩宝华童,兴亡到汝更伺堪。月沈空挂山河影,谁解杨侯一味憨。诵清仁兄属题,丙寅八月散原老人陈三立。”钤印“散原”。(图4)

陈三立下方是王乃征题跋:“散盘轶,此储天府,今日红羊换劫时欲与杨侯参转语,可能中土胜遐夷。丁卯(1927)口潜道人。”王乃征(1860—1936),字聘三,又名萍珊,光绪十六年(1890)中进士,随后担任监察御史,因做事刚正不阿,被权臣排挤远调至江西担任知府,直到1911年辛亥革命,帝制瓦解。之后王氏就定居上海,钻研医术,鬻字为生,自称“潜道人”,生活贫困,仍淡泊自乐,于民国二十五年(1936)病逝,后归葬于四川省绵阳市三台县。(图5)

全形拓正下方是陈曾寿题跋:“忠敏好古天下绝,晚得毛鼎尤瑰奇。编书孔叟未收入,君牙同命同一辞。我借戏言富大万,力尝能致甘倾资。重器第一余可屏,定夸万世雄四夷。烟云聚散理常有,眼见兴废能勿悲。陶斋宝藏一朝尽,此后见夺波斯儿。杨侯声嘶救不得,顿定语我干欷吁。空持拓本足感激,区区宝此师门遗。藏舟巨壑山可移,窃国大盗诛犹稽。天家球图尚莫保,一物重惜宁非痴。我知杨侯意犹在,国土遇我摧肝脾。君不见平原堂上三千客,明日报恩知是谁。丙寅春二月陈曾寿。”钤印“陈曾寿。”

全形拓右上方王秉恩题跋:“吉金此鼎文长取,研索龚张有异谈。法物未随东海志,摩挲犹忆宝华童。诵清师兄属,王秉恩。”钤印“王秉恩”“雪岑诗桥”。(图6)

王秉恩下方是郑孝胥题跋:“董引之尝示翻刻毛公鼎拓本乃吴氏刻于杭州者,时为光绪甲申也。丙寅冬日孝胥观。”钤印“太夷”。内容提到的“董引之”是《访碑见闻录》的作者董常伸,生卒年不详,陕西合阳人,以贩卖碑帖为生。(图7)

三、题跋内容对史料的反证和补遗

这八处题跋落款时间集中在1926—1927年间,其中王秉恩题款未落具体时间,但署名有“诵清师兄属”,为与其他题跋同一时段所写。王乃征题跋落款为“丁卯”年(1927),余肇康题跋有起首印“倦知老人七十三后书”,由此可推断书写时间最迟在1927年。其余五人题跋落款均有时间,皆为“丙寅”年。除郑孝胥题跋未涉及杨诵清外,其余七人的题跋内容中均涉及此人,有的是在落款中署名“诵清师兄属”,有的是在内容中提到“杨侯”。

有关杨诵清的资料很少,他在1904年作为江苏省的官费留学生和顾维钧等七人赴美留学。在1921年的俭德储蓄会月刊中有一张杨诵清的照片,他时任山海队队长,负责储蓄会的安保工作。在1923年4月10日《申报》的一篇有关俭德储蓄会的报道中,此时杨已经是储蓄会的会长、主席。在民国二十年(1931),他与王一亭、胡惠生等人共同担任中国俭德会(俭德储蓄会)董事。除此之外,再无任何有关该人的资料可查证,但杨氏的身份大致已经确定,是一名商贾,目与上海的文人雅士交往密切。

(一)端方收藏毛公鼎确切时间佐证

毛公鼎自咸豐二年(1852)被陈介祺从苏氏兄弟手中购得后,一直秘藏不示人。到1884年陈介祺死后,毛公鼎又被其次子陈厚兹珍藏20多年,最后传到陈孝笙的手里。直到端方在宣统二年(1910)以12000两白银和一张钤有私人印章的委任凭证将毛公鼎骗到手中。《毛公鼎旧事(上、下)》是最早提及端方收藏毛公鼎的时间的,随后众多文章皆采用此观点,但具体出处无^考证。

而题跋内容中多次提到端方收藏毛公鼎的经历。朱孝臧云:“浭阳(端方)嗜古,发至性珠玉无定鼎,有胫忽然得之。”余肇康也说道:“陶斋两鼎如图,球(求)我题其一。”孤清的题跋中讲:“古物流传本太邱,尚书嗜古巨金收。何缘未著陶斋录,沧海遗珠日暮愁。”陈曾寿谈道:“忠敏好古天下绝,晚得毛鼎尤瑰奇。编书孔叟未收入,君牙同命同一辞。”这些都证明端方确实是有收藏过毛公鼎,但并未将它编入其《陶斋吉金录》中。该书首次发行于宣统元年(1909),为上海正书局石印本,由此可推断端方得鼎是在1909年之后,孤清在题跋中也讲道:“此鼎端忠敏得之稍晚未几及难,故为訇斋吉金录所遗。”故而陈继揆说:“端方在宣统二年(1910)得到毛公鼎。”此说法可信。

(二)1911—1932年毛公鼎流传经历

毛公鼎自端方死后(1911)到叶恭绰得鼎(1932)这20多年的时间,有关器物的流传一直都模糊不清。《西周重宝毛公鼎典当风波》对这一段的描述比较明确:“至1920年前后,端家后人生活无以为继,便将毛公鼎典押给了俄国人在天津开设的华俄道胜银行……1926年秋,天津华俄道胜银行因总行破产而停业清理,遂通知端家后人赎回毛公鼎,以便收回典银。”可这个时候端家无力赎回毛公鼎,随后美国人福开森通过端方的生前好友辛普森知道了这个消息,愿意出价5万银圆将毛公鼎买下来。这个消息流传到社会上引起轩然大波,日本、德国等都想要买下毛公鼎,杨诵清或许是听到这个消息后想要俭德储蓄会出资将鼎赎回,考虑到自己一个人的力量太薄弱,这才四处游说当时有影响力的文人雅士为其发声助力。

而题跋内容中也多次提到这件事情,朱孝臧写诗赞叹杨诵清的护宝行为:“杨侯盛年气独劲,力抱鼎钟苦言诤。神灵呵护事难凭,我从拓本睹精莹。唯有再拜不敢请,成周制作气崇复……”余肇康讲道:“顷闻东瀛岛人谋以巨资购之去,诵清尽力维持,然终游之中复否不可知。其意良苦不失为师友风仪,故东章特及之。”可见当时毛公鼎流传经历在社会上引起很大的舆论,各种传闻充斥坊间。陈曾寿诗中谈道:“陶斋宝藏一朝尽,此后见夺波斯儿。杨侯声嘶救不得,顿定语我干欷吁……”杨诵清护宝心切在这些题跋中可窥一斑,奈何当时社会动乱,孙传芳战败,溃兵扰乱长三角一带,《陈寅恪年谱》记载:“(丙寅)八月,五省联军孙传芳部战败,杭州为溃兵所扰,陈曾寿等遗老们纷纷躲避到上海的租界内。”当时大多数人都自身难保,惶惶不安,无暇顾及其他,也只能在文笔上对杨侯的行为给予肯定和支持。

(三)题跋所反映的民国时期上海遗民圈交游

题跋的八人中,除“孤清”未查到其资料外,其余七人已有明确身份,由于杨诵清本是商贾,有关他的记载篇幅寥寥无几。但朱孝臧、郑孝胥、王秉恩、王乃征、余肇康、陈曾寿这六人交往频繁,在众多的笔记类资料中都有记载,我们也可从中窥探民国时期这些晚清遗民的交游圈。

《陈寅恪年谱》中提及陈三立因躲避战乱于1926年10月寓居上海,以鬻字为生,与当时也居住在此的王秉恩、朱孝臧常常诗词唱和,沪上文界称为“虹口三老”。除此之外,散原老人还常与陈曾寿、沈曾植、夏敬观、李梅庵等宴请雅集。

《郑孝胥日记》记载,郑孝胥于1926年11月12日抵达上海,随后11月18日与朱孝臧、王秉恩、王乃征等人来往。11月24日宴请王秉恩、朱孝臧、王乃征、余肇康、陈曾寿等人。11月28日,朱孝臧还请郑孝胥为其书写生圹墓碣“清故疆村词人之墓”。12月5日,至塘山路看望陈三立。12月12日,乘坐火车离开上海。郑孝胥题跋的落款是“丙申岁寒”,由此可推断,郑孝胥的题跋很可能就是在11月24日的宴会上所写,翻阅《郑孝胥日记》,从1925—1927年这两年的时间,郑孝胥与杨诵清没有任何交集,二人根本就素未谋面。或许是杨氏拜托他人将拓本带到宴会上请郑孝胥题跋,故而才有了这段题跋内容。

六人中存在着多种复杂的关系,他们的密切交往并非偶然,主要的联系纽带有两种:一是宦缘,即在长期的仕途中建立的同事或者朋友关系,比如陈三立、郑孝胥、王秉恩三人都曾在张之洞的幕府长期共事,而余肇康和陈三立是丙戌(1886)科同年的进士,壬午年(1882)郑孝胥、王乃征、余肇康、陈三立是当时科举人,其实他们彼此之间很早就相识。二是地域缘由,即籍贯或者任职的地点相同或相近,又或是现居住的地点相邻。如陈三立、王秉恩、朱孝臧三人都居住在虹口租界内,而郑孝胥住在静安寺附近,彼此相隔都不是太远,彼此之间步行或者搭乘电车即可到达,这才让他们有机会频繁地进行文人雅集活动。

四、结语

本文以毛公鼎青铜器拓本题跋考释研究为例,希冀该类型的资料能进入研究者的视野,从文学价值上来说,题跋多是由友人邀请所作,性情表达自然流露,有其区别于著作的优势所在。同时,从书法角度而言,题跋简练通畅,随性昕书,有些题跋是酒后即兴而为,更能反映当时的书写状态,有着独特的书法价值。

约稿、责编:金前文、史春霖